金融创新与金融监管的结构性错配问题研究

——理论逻辑与经验证据

李泽广,王 刚

(1.南开大学 经济学院,天津 300071;2.国务院发展研究中心 金融研究所,北京100010)

金融创新所引致的新型风险形态及其传导机理在研究上存在着诸多“未解之谜”。这些特有的现象在显著提升资源配置效率的同时,也对经济运行的稳定性产生了深刻影响。布克斯塔伯(2012)对此给出了精辟的阐述:“我们试图改善金融市场的状态,却直接导致金融市场的结构性风险,风险的源头正是我们通常认为的(金融)创新”。Kim等(2013)深刻地指出,金融创新与金融监管错配以及与之关联治理框架的脆弱性在次贷危机中暴露无遗。显然,金融监管制度供给的相对缺位,及其调整的天然滞后性,无法很好地与微观金融创新速度相适应;正是自我加速的金融创新,连同释放的新型风险因素,以及相对错位的监管体系构成了金融危机爆发的重要源头。

囿于金融创新内涵的复杂性以及数据获取的局限性,金融创新的相关研究一直以定性分析为主,缺少具有说服力的经验研究(Tufano,2003)。然而定量分析又十分必要,它不仅有助于揭示金融创新与金融监管的互动关系,还有助于对二者的交互影响机制加以明辨。本文借助世界银行监管数据库,尝试通过将金融创新和金融监管的结构性错配问题进行解构,从创新与监管的业务结构错配、周期性错配、监管制度对微观金融机构风险承担激励的扭曲效应三个角度构建分析的逻辑框架,并基于提升至金融监管作为制度供给与制度需求错位的理论视角加以拓展分析。我们认为应当从金融创新与金融监管错配的具体机制途径着手,克服金融制度需求与供给天然的非对称性,从超越监管制度本身,以及重大金融制度变革的角度来构建二者良性互动的动态平衡机制。

一、金融创新发展趋势与新型风险机制

金融创新的极端重要性凸显出既有研究的相对匮乏。Tufano(2003)指出,金融创新的内涵迄今尚未统一,衡量金融创新的成本和收益仍是一个悬而未决的难题。[注]熊彼特则认为发明与创新的内涵有着清晰的界限,创新是在“发明”基础上的商业化运用。有几方面原因造成了这种局面。首先,对于金融创新本身的实质、内涵与外延有着不少的争议;其次,度量金融创新的指标选择存有较大分歧,且认知的一致性较差。笼统来看,金融创新的出现意味着新型金融产品不断涌现;金融交易模式日益革新,不仅带来了更多的投资便利,也深刻地改变着风险分散与转移的途径和方式。

注:数据来源于美国债券市场协会(SIFMA);美国和欧洲2012年的数据为不完全统计。单位为10亿美元。 图1 创新型金融产品的交易量

资料来源:Flow of Funds 2013。图2 市场交易者结构比例变化

尽管对金融创新的量化测度存有争议,我们仍然可以从三方面对其快速发展趋势加以确认。首先是来自于资产证券化衍生产品快速发展的数据支持。美国债券市场协会的统计数据表明,创新型金融产品,包括抵押担保证券(Collateral Mortgage Obligations,CMO)、抵押支持证券(Mortgage-Backed Securities,MBS)和资产支持证券(Asset-Backed Securitization,ABS)三类衍生产品的发行总量之和,在危机之前增长极为迅猛,从2000年至次贷危机之前美国和欧洲的主要金融创新产品的发行量大约翻了6倍(见图1)。同时,这些金融衍生产品交易量受宏观经济周期影响显著,如欧洲的结构型信贷衍生产品发行状况受到次贷危机的冲击。相对于危机之前的数据,三类金融创新产品的发行总量在2007年8月危机爆发之后三年分别下降34.7%、73.1%和88.4%。其次,不仅新型衍生品种类日益增加,交易者结构也日益呈现出周期性变化特征。如图2所示,担保债务凭证(Collateralized Debt Obligation,CDO)的套利型交易在危机之前呈现出爆发式增长,但是危机之后迅速下降;基于资产负债表平衡型的CDO交易数量呈现出一定的逆周期性。再次,金融机构大多通过金融创新将资产表外化,在规避资本监管的同时,提升资本回报率。如花旗集团和苏格兰皇家银行大量发行此前不计入资产负债表的CDO商票,以规避资本监管。这种趋势可以通过“(总资产-贷款资产)/总资产”[注]该指标越高意味着银行的资产运用更多依赖于创新型业务,而非传统存贷款业务。指标来进一步确认。该指标从1999年的78.9%和2003年的81.8%,快速上升到2007年的85.5%和2011年的87.8%,说明银行金融创新的努力是空前的,也由此导致创新型业务比例快速攀升。

金融创新的加速致使风险的累积、触发与扩散机制也呈现出一系列新特点,对金融系统的稳定性带来冲击,主要表现在以下几个方面:(1)金融创新的复杂性加剧了信息不对称程度和市场预期的分化,由此引致的忽略风险恶化了金融脆弱性问题。Gennaioli等(2012)着眼于“忽略风险”视角研究了金融创新对金融脆弱性的影响,认为复杂性使得信息不对称和信息隐藏行为成为常见现象,如信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)和各类证券化类衍生产品的风险、现金流与金融要求权结构等具有很强的复合性质。即便一些专业的金融机构在进行套利交易时,也往往由于对创新产品市场缺乏充分了解而遭受损失,面对错误定价问题也无法识别,从而遭遇“复杂风险”。(2)金融机构在预期上的分歧易导致混同均衡。有学者将证券分成“信息不敏感”与“信息敏感”两类,同时将交易者分为纯流动性的非知情交易者、需要花费成本的知情交易者和谨慎非知情交易者三类。各类交易者会投资于信息敏感度不同的资产,然而加总后的交易需求结构会使得市场趋于混同均衡,带来金融市场运行的巨大不确定性。(3)金融创新对金融机构定量分析风险模型的技术也提出了严峻挑战,这些传统模型往往假定各金融产品之间相互独立,并且是依赖于历史数据所测度的参数。事实上,金融创新的发生容易使得这些参数发生结构突变,进而导致预测结果产生显著偏差。此外,金融创新还会加剧“对手风险”(Krishnamurthy,2010),进一步通过错误定价机制和资产负债表的交叉传染效应渠道,使不同类型机构投资者在危机时期变得休戚相关。[注]鉴于此,巴塞尔协议Ⅱ已经强调将银行账户与动态交易账户进行综合考量,特别是将交易对手风险理解为信用风险的重要形态,并认为二者广泛存在于银行和交易账户,进行风险资本计量。考虑到对手风险的广泛存在,2011年批准的巴塞尔协议Ⅲ强调扩大风险覆盖范围并加强交易对手信用风险管理,提出将大型金融机构的资产相关系数提高25%和提高双边结算衍生品交易的资本要求等一系列更为具体的要求。

金融创新的范畴、深度与速度都是前所未有的,这也为金融监管提出了史无前例的挑战。[注]英国央行副行长保罗·塔克也指出,“监管者必须承认,游戏规则没有跟上银行业、资本市场和保险逐步融合的趋势”。正是由于金融系统日益复杂(complexity),对其识别需要一定的技术难度,金融创新的泛滥又使得金融工具更具有复杂性。其结果是对于投资者和消费者而言,产品的透明度迅速下降;不仅如此,产品的复杂性带来了更为严重的、激励不相容的道德风险问题,对金融监管提出了更高的要求。此外,伴随着金融创新的加快,业务类型趋于融合,交叉型的金融创新产品与市场的监管“真空”状态往往成为常态。首先,由于创新产品与交易模式的复杂性,监管部门的反应相对滞后,监管缺失往往维持较长时间,如同Lerner和Tufano(2011)所指出的,监管与创新的“猫鼠游戏”仍然存在,监管者很难追随上创新者的步伐。其次,“监管竞争”现象也很难避免,表现为各部门对创新业务领域监管权的“抢夺”,造成重复监管,额外增加金融企业的运营负担。再次,由于创新识别和监管的技术手段落后,存在着监管真空问题。无论如何,完善与金融创新相适应的监管制度、推进金融监管与金融制度创新平衡发展是决策者刻不容缓的命题。

二、金融创新与金融监管周期性错配的经验依据

对金融创新的合理规制是界定金融监管有效性的重要维度。从金融稳定的影响机制上看,金融创新的周期与结构性不匹配是金融危机触发和蔓延的重要原因;监管时滞导致“监管套利”有其必然性。若要较好地实现金融创新与监管业务类型和周期方面的协同性,需要对金融创新带来的新型风险及其放大效应具体研究,本部分将围绕此重点探讨以下两个关键问题:首先,如何理解和判断金融创新与监管的周期性错配问题;其次,监管作为一个复杂系统,具体监管指标的松紧尺度与金融创新的周期协调性问题。

(一)基于双重差分的统计说明

为了更好地揭示金融监管的周期性问题,此处应用世界银行监管数据库,采取双重差分方法(difference-in-difference)对银行主导与市场导向型金融体系所面临的监管政策在金融危机前后的强度变化进行比较分析,以判断其周期性和趋势性特点。控制组为市场主导型的金融体系,处置组为银行主导型的金融体系,由此大致可以反映出不同机构主体所面临的外部监管环境。其中各项监管指标数据来源于Barth等(2013)。[注]该数据由金融监管领域的权威学者Barth等(2013)主持,他们通过世界银行渠道对全球的金融监管体系的状况进行问卷调查,并分析其变化趋势;调查问卷分为1999年、2003年、2007年和2011年四轮,涵盖混业经营限制、准入限制、竞争约束和资本管制等不同方面。具体而言,跨业经营管制指数为对商业银行从事证券、保险和房地产行业进行综合经营的管制强度,数值越大监管愈严厉;准入监管指标为其他企业进入银行业的难度指数,数值越高,表示进入难度越低,为反向指标;资本监管指标的数值越高,意味着监管越严厉;多重监管指标为0和1的二元虚拟变量,该数值取1意味着存在多重监管,否则为单一监管。

表1 引入监管与业务匹配数据:双重差分

注:均值与方差通过线性估计得出;***、**和*分别为1%、5%和10%的显著性水平,下同。

如表1所示,整体而言,各类监管指标在银行主导型体制下更为严格。世界银行2009年的报告也印证了上述判断,该报告认为投资银行、对冲基金和风险投资由于并未遭受类似于存款银行的严格监管,表现出更高的顺周期杠杆率,可能成为金融危机的推手。同时还可以看出,准入监管、资本监管和多重监管指标都呈现出典型的逆周期特征,危机之前和之后存在着较为典型的严格监管特征,而危机爆发前的2003-2007年,三类指标基本表现为监管松弛,且多数可以通过统计显著性检验。证券类准入和房地产类准入指标,市场主导的金融体系所面临的监管强度都在危机之后迅速提升。各类指标的周期性错配与业务错配特征明显。危机之前金融创新和衍生品面临监管松弛的环境,导致杠杆率陡升,加速资产泡沫化的过程;而危机发生之后,各类机构又马上面临着“严格监管周期”,金融体系不得不经历快速的去杠杆周期,加剧了金融体系的内在脆弱性。

(二)各类监管指标对危机的解释能力

分析金融监管各类型变量对危机发生的解释能力,也是界定金融监管对金融危机和金融周期性“贡献度”的重要方法。Kim等(2013)采用132个国家或地区的数据,区分了不同监管类型对金融稳定的影响,发现对银行活动限制和准入监管可以较好地降低银行发生危机的概率。当然,也有研究持相反观点,如巴茨等(2008)认为过度限制银行行为反而更易招致危机。Kim等(2013)还发现资本监管和政府持股比例提升了危机的发生概率、金融创新容易诱致银行危机等。Barth等(2013)进一步分析了1999-2007年间72个国家或地区的银行样本,证实严格限制银行活动不利于改善银行经营效率,更严格的资本监管和监管强度则有助于提升银行效率。下文也遵循上述思路,来检验各监管指标对金融危机发生的解释能力,并同时采用Probit和Logit两种模型形式进行计量分析(见表2),以确保结论的稳健性。

表2 各类监管指标对危机发生的解释能力

注:括号内为t值。

表2列出了分别采用Logit模型和Probit模型检验各项监管因素对金融危机解释能力的估计结果。被解释变量为危机是否爆发的虚拟变量,危机时期该虚拟变量取值为1,非危机期间虚拟变量则为0。具体取值参照美国国民经济研究署(NBER)的相关研究,将危机期间界定为“2007年3季度—2009年2季度”,其他区间为非危机期间。解释变量则包括综合经营变量、多重监管机构指标、准入指标和资本监管指标等,这些指标涵盖了监管体系的结构与效率等不同方面,指标取自Barth 等(2013)建立的全球监管数据库。估计方法分别采用面板Probit模型和Logit模型的稳健性分析(Robust)方法。从周期性错配的视角看,各种综合经营指标限制和多重监管指标并未起到逆周期有效监管效果,反而成为正向作用于金融危机的外部制度因素;准入类指标和资本监管指标虽然对危机发生概率具有反向抑制效果,然而在现实中却并未从根本上遏制危机的发生。

三、金融创新与金融监管的业务结构错配与风险承担激励

虽然我们分析了金融监管对金融危机的解释力,但是并未涉及金融创新与金融监管的互动机制分析。下文将借鉴Barth等(2013)的做法,对现有金融监管体系进行解构,重点从金融监管的混业经营管制强度、金融业准入监管力度、资本充足率监管的严格程度和多重监管的强度等指标入手,来判断监管对金融创新所施加的影响机制。

(一)金融监管对金融创新的业务规制效果

fin_innovit=αit+βit×∑fin_regulationit+γit∑

(1)

表3 金融创新与金融监管类型的互动关系

注:括号内为标准差。

估计结果显示,金融创新具有典型的周期性,是否处于危机期间的虚拟变量可以显著地影响着金融创新。从监管指标看,准入类监管条款对金融创新影响较大;分业监管格局之下,在经营活动监管严厉程度越高和多重监管带来的监管真空的背景下,创新行为相对活跃,且参数的显著性较好,能够通过统计显著性检验。具体到银行进入其他金融子行业进行混业经营的管制方面,证券业和房地产业的准入对金融创新产生抑制作用,这与次贷危机的现实情况相相符。估计结果还表明,竞争程度对金融创新指标带来促进作用,且这种效果可以通过10%以上的显著性检验。同时,企业拥有银行股份越多,创新动力越弱;不同于Lerner(2006)的结论,我们发现大型银行、资本充足率较高的银行创新能力较强;GDP增长率和经济发展水平等宏观层面的控制变量也可以显著作用于金融创新。结合金融监管体系的实际运行来看,分业式监管仍然是常见的做法,即每个金融子行业对应的专业性监管机构将其主要职责分散在金融综合经营限定、准入、资本监管、竞争限制和运营监管等方面。然而,伴随着金融创新的加快,各类业务类型趋于融合,边界模糊的交叉型金融创新产品往往面临着“监管竞争”和“监管真空”两种不利局面。

(二)微观风险承担激励的扭曲效应

此外不得不提及的是,现有金融创新与监管的错配格局也带来了微观金融机构在风险承担(risk-taking)的激励错位问题。不少学者认为商业银行通过实施证券化创新,纷纷将资产转至表外,与潜在资产相关的风险被大肆转嫁给储户和市场投资者,造成银行风险过度承担的后果。然而,一旦金融市场进入下行周期,复杂风险和忽略风险便会显性化,金融机构出于避险和投资安全转移(flight to quality)的目的,会争相抛售此类资产,形成资产急售和快速的“去杠杆”现象,致使资产价格暴跌,甚至触发金融危机。

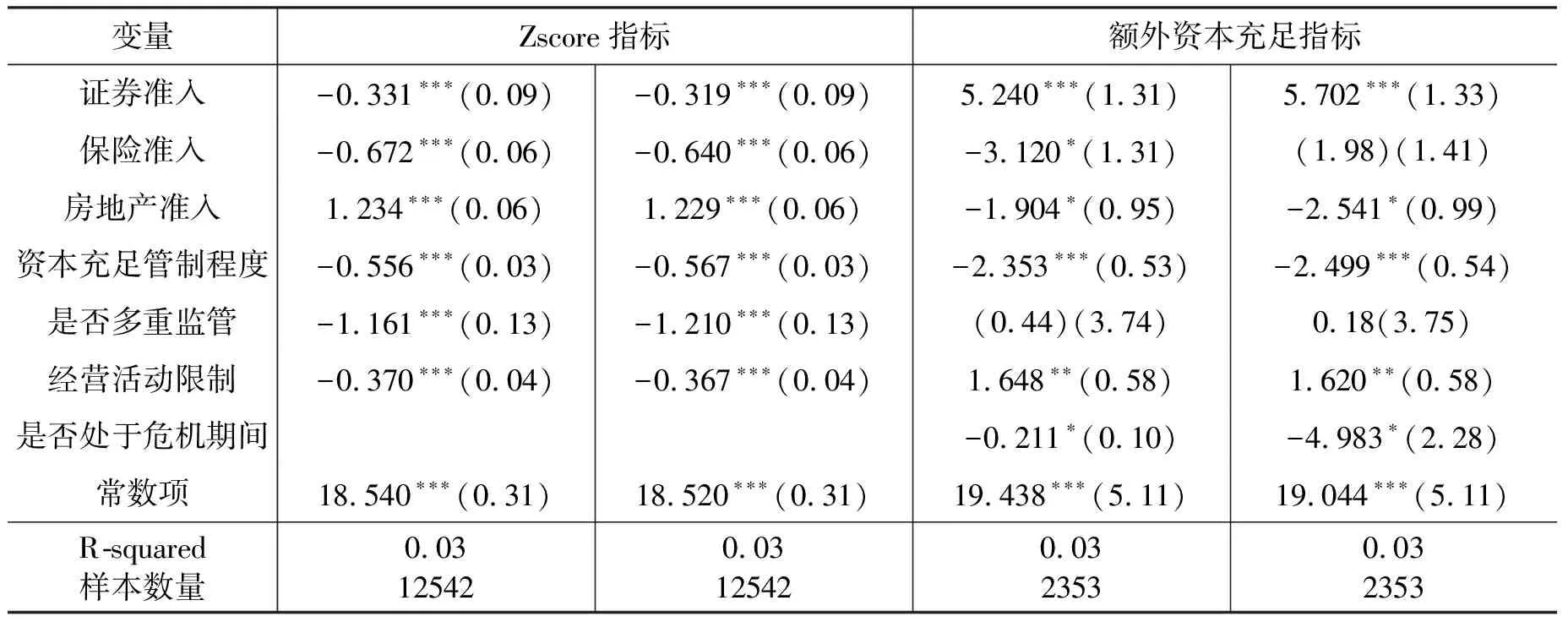

表4 商业银行风险偏好变化与监管指标

表4的估计结果表明,证券业准入、保险业准入、房地产业准入、资本监管严格程度、多重监管指标和竞争性总体限制指标等的确能够显著地负向影响商业银行的风险承担。在Zscore指标方面,房地产业的准入限制指标适度抑制了商业银行较多的承担风险,基本符合次贷危机的事实。的确如此,在本轮次贷危机中,如果基于房地产准入监管的举措更严格,能够起到有效约束的作用,危机的危害程度会大大减轻。资本严格管制指标等其他变量并未起到有效约束风险承担的效果,并且这一结论具有较好的稳健性,估计参数可以通过1%的显著性检验。从风险承担指标Risk的估计结果看,除多重监管指标和证券业准入指标对主观风险承担指标(反向指标)有所抑制外,资本监管指标等其他指标同样未对商业银行的主观风险承担起到约束作用。在引入金融危机虚拟变量之后,结论仍然非常稳健。

上述实证结果较好地证实了前文所提出的假说,金融监管各构成要素并未发挥良好的协调互补功能和前瞻性调控功能,也未能有效疏导和激励金融机构降低风险承担行为。这表明以资本监管为核心的制度架构并未有效熨平金融创新的周期性,也未能有效约束微观金融机构的过度风险承担行为。简言之,金融创新与金融监管的业务结构、周期性和力度匹配存在的缺口有待弥合,金融监管制度错位带来的系统风险防范功能存在缺失和不足。

四、制度根源与政策性思考

进一步拓展上述经验研究的结论,可以发现以下典型事实。其一,金融架构与监管制度的方向性背离。不同经济体的金融架构有着显著的差异,作为市场主导的金融模式,美国金融资产占比仅为1/4的商业银行受到较为严格的监管,占到3/4的非银行金融机构,尤其是影子银行体系的证券化创新过程和杠杆运营模式,由于监管权力配置的不当存在监管真空。提高全球各银行的安全性,并扩大监管网,将其纳入监管的统筹范围具有高度的挑战性。同时,快速的金融创新,对既有的金融基础设施、市场的运营框架,乃至监管制度都提出了严峻的挑战。其二,金融业务过度创新模糊了监管的边界,提出了更高的监管技术要求。资产证券化类的金融创新从根本上改变了传统金融交易的工具、模式和风险结构,且日具技术难度的金融产品定价、结构化产品蕴含的业务复合为监管者树立了很难逾越的屏障。同时,金融产品创新也在很大程度上革新了业务运作模式。如银行将资产进行证券化的过程,实际上也是典型的“去资产化”过程,降低了自身所需的资本金和风险缓冲拨备,将资产从资产负债表转移到暗藏风险的表外业务。与之相关的或有风险并未因此得到有效监控和抑制。在操作上,银行还可以将资产置于其交易账户,通过低估风险来规避资本金要求等。这些资产负债表和娴熟交易规则的创新,使金融机构可以借助技术屏障、创新的速度优势等,在以隐蔽的手段放大了自身的杠杆和收益规模的同时,也使行动迟缓的金融监管当局陷入了极为被动的局面。

金融机构主体正是凭借较为充分的信息、娴熟的金融创新技术总是能够走在金融监管的前面,有效地实施“资本套利”与“制度套利”过程。当微观金融制度创新与宏观金融监管制度创新总体一致或者发展较为平衡时,金融风险可以得到有效管控,金融创新所带来的福利提升效应得以显现,而一旦微观金融创新的步伐远远领先于监管制度的创新,金融创新的负面效果必然有所表现。正因如此,消除金融监管错配问题的重要性可见一斑。适当的监管可以使金融创新在无损其他经济成员福利,有效防止不利外部性外溢的同时,保护金融创新的张力与活力。

图3 金融制度创新与金融监管制度的平衡机制

从图3可以看出,无论是金融制度创新供给层面的平衡机制被打破,还是金融制度需求与制度创新供给的对称性不再成立,金融系统的平衡都会被打破,金融监管的有效性也会被削弱。一旦非平衡过程在市场机制无法实现自我修正,在监管制度无法有效实现外部矫正的情况下,金融不稳定性将大幅上升。在次贷危机过程中,微观金融创新与宏观系统性风险监管的内在冲突打破了平衡的维持机制,且市场机制无法实现自我修复。可以说,大多数金融危机都可以理解为微观金融服务创新过度与总体金融需求不足、微观金融服务创新与宏观金融监管制度供给矛盾的产物。

金融创新的良性运转,有效发挥其优化资源与风险配置机制,以及限制金融机构的风险外部性,都需合理的金融监管做保障。从监管法律演进周期看,1999年的格雷姆—里奇—比利雷法(Gramm-Leach-Bliley Act),也被称为金融现代化法案,基本废除了对商业银行经营严格限制的《格拉斯—斯蒂格尔法案》,为商业银行涉足投资银行、证券和保险业务破除了障碍。这一法案基本奠定了放松监管的基调,业务边界的日益模糊与管制的日渐松弛,使商业银行对风险的容忍度也有所提升,杠杆率上升。金融危机之后,强调严格监管的思潮开始占据主流。国际银行业方面,以巴塞尔协议Ⅲ为代表性的国际监管架构日趋完备,以资本监管为核心的主体框架进一步得到修正与完善。与此同时,对金融创新的管制举措也日趋增加。“大萧条”以来最全面、最严厉的多德法案,也逐渐与“格拉斯—斯蒂格尔法案”等法令一道成为金融监管史上的基础性法规。其中特别强调扩大监管机构的权力,推行“沃尔克规则”,将衍生市场和场外交易等更具有创新性的交易纳入监管范围,必然会深远地决定金融机构在未来一段较长时间内的经营模式。

然而,如同Morris和Shin(2008)等的观点,金融创新带来的破坏性机制很难从根本上通过完善监管举措得到有效治理,而是需要更为广泛的金融制度变革作保障。事实上,金融创新需求与金融监管制度供给的不一致性是造成二者错配的重要根源,体现在总量、结构和动态转换过程等多个维度。如同总需求与总供给的天然非对称性,金融制度需求与供给也有着天然失衡的特点,维护金融监管有效性的目的之一即是将二者的背离维持在一定的限度内;动态效率方面则表现为一旦失衡,内在的自动调节机制将主导二者趋向于均衡区间的调整;抑或存在有力的外部矫正机制,避免二者的过度偏离。

应当指出,面对“泛滥”的金融创新,监管部门需要着力应对新型风险。布克斯塔伯(2012)认为,监管部门必须寻找方法确保创新带来公平的竞争环境、信息和价格的透明度,然而现实往往是更多的改革与监管恰恰加剧而非缓解了此类矛盾。应对复杂风险的重要手段之一便是增强透明度。仅仅从金融产品、金融运作模式和金融市场的波动方面,或者仅仅从金融监管层面来解读金融危机是狭隘的。尤其是对于金融基础设施薄弱、市场约束不足的经济体而言,只依靠金融监管制度的完善无法有效消除金融危机的根源,需要从更具广度和深度的视角,尤其是从重大金融制度变革的角度,缓解次贷金融危机中金融创新过度与监管缺失之间的结构性错配矛盾,才能够有效预防和化解金融体系的系统性风险。

主要参考文献:

[1]巴茨·詹姆士,卡普里奥·杰瑞德,莱文·罗斯.反思银行监管[M].北京:中国金融出版社,2008.

[2]理查德·布克斯塔伯.金融的魔鬼[M].北京:中信出版社,2012.

[3]Barth J. R., Caprio G. Jr., Ross L. Bank Regulation and Supervision in 180 Countries from 1999 to 2011 [R]. National Bureau of Economic Research Working Paper 18733, 2013.

[5]Gennaiolia N., Andrei S., Robert V. Neglected Risks, Financial Innovation and Financial Fragility[J]. Journal of Financial Economics, 2012, 104: 452-468.

[6]Kim T., Bonwoo K., Minsoo P. Role of Financial Regulation and Innovation in the Financial Crisis[J]. Journal of Financial Stability, 2013, 9: 662-672.

[7]Krishnamurthy A. How Debt Markets Have Malfunctioned in the Crisis[J]. Journal of Economic Perspectives, 2010, 24: 3-28.

[8]Lerner J.,Tufano P. The Consequences of Financial Innovation: A Counterfactual Research Agenda[J]. Annual Review of Financial Economics, 2011, 3: 41-85.

[9]Lerner J. The New Financial Thing: The Original Of Financial Innovations[J]. Journal of Financial Economics, 2006, 79: 223-255.

[10]Morris S.,Shin H. Financial Regulation in a System Context[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 2008, 3: 229-261.

[11]Tufano P. Financial Innovation[M].Handbook of the Economics of Finance, 2003:307-335.