县城城市空间形态演进的规律和发展趋势

——以闻喜县城为例

陶雨薇

(西安建筑科技大学, 陕西 西安 710055)

随着解放后中国城市化发展,我国城市空间增长迅猛。梁思成先生曾在《城市计划大纲·序》中强调:“我们尤不可顷刻忘记,建筑和都市计划不是单纯的经济建设,它们也是文化建设中极其重要而最显著的一部分,他们都必需在民族优良的传统上发展起来”[1]。如何在发展经济、推动社会进步的过程中传承传统城市人居环境智慧,成为人们日益关注的课题。城市空间的演进是城市生长的需求和体现。城市的形成和发展是一个时空过程,具有继承性。一个城市在自身发展的不同阶段表现为城市总体规模上的扩大、缩小及地域空间上的扩展或萎缩。这些空间上的变动往往伴随着城市功能结构的调整。“城市空间形态除了所谓场所存在,更为重要的意义是它的场所精神即灵魂,它所折射出的正是城市文化、历史内涵、市民精神、社会审美心理与意识形态等”[2]。所以对于城市空间形态演进的研究是构筑城市特色和塑造城市形象重中之重。本文通过对闻喜城市空间演进的个案研究,对其他县城在城市空间演进层面的研究有一定积极的借鉴与启示。

一、闻喜县概况

1.明清以前和明清时期

闻喜,春秋为晋地,闻喜春秋时期名曲沃,战国属魏。秦置郡县,改曲沃为左邑。汉武帝元鼎六年,北征匈奴至此,听到官军破南粤(今广东)的喜讯,遂将左邑桐乡改名为“闻喜”。闻喜县城建城历史久远,于唐代迁移于今址,于元和十年(815)由刺史李宪创建,于元至正十七年(1357)、明景泰元年(1450)两次重修。

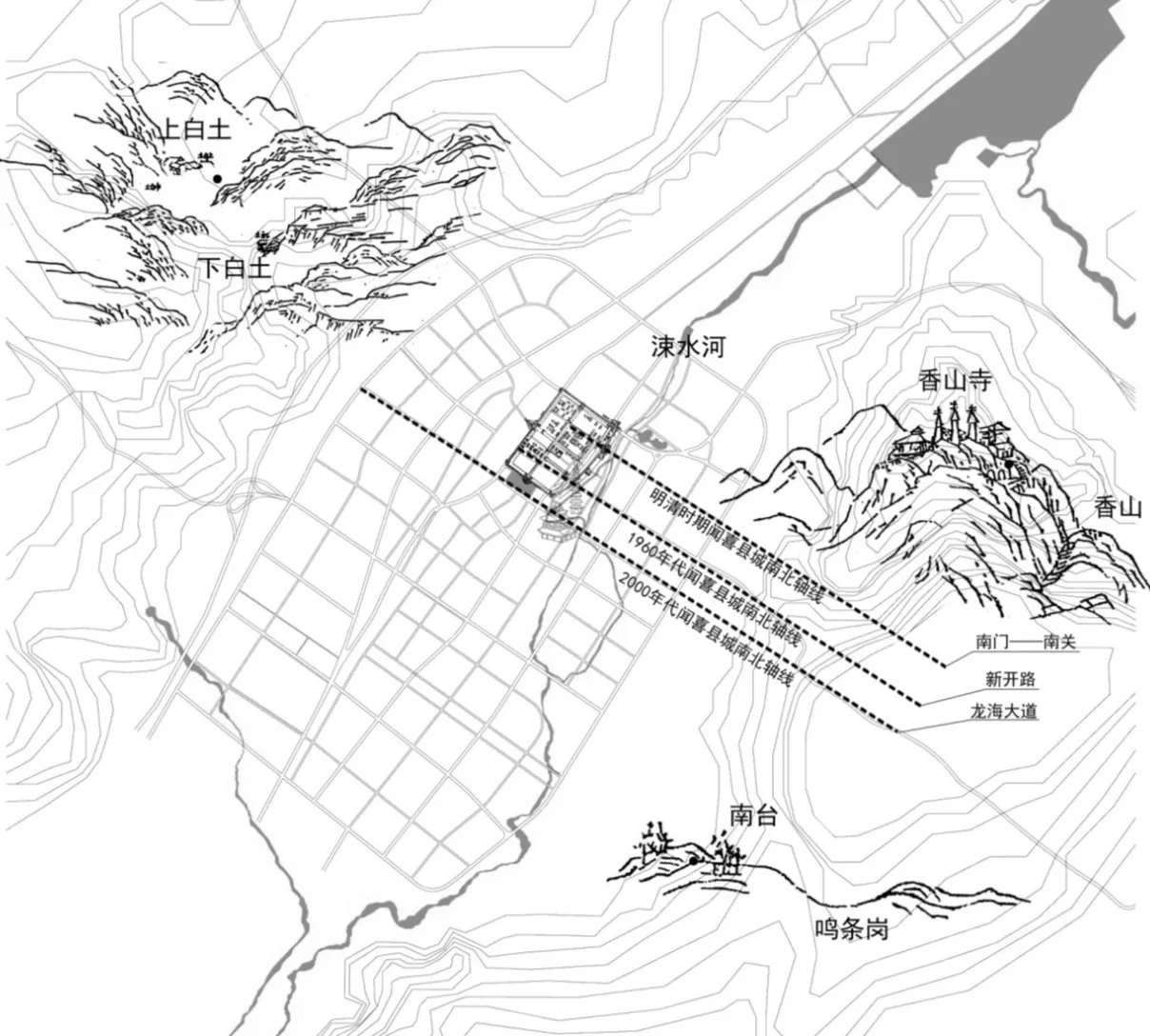

闻喜山水钟灵,其地“北国风光,得天独厚;黄土风情,福地神赐”[3]。县城正处在峨眉原、中条山、香山之间,城市及各级村镇均沿涑水河呈带状发展形势。如图1所示,闻喜三面环山,涑水中流,其古代城市建设一直注重与峨眉岭、中条山、香山以及涑水河的关系。据《闻喜县志·山川篇》记载:“嵋原如座,条峦如屏,香峰如笔,涑水如带”[3]。

2.民国时期

自民国元年(1911)开始,闻喜先后隶属于山西省、河东道、安邑、稷麓,直至民国36年(1947),闻喜全境解放,闻喜地区复归闻喜。民国 11年(1922),闻喜县城有街巷36条,多狭窄弯曲。主要街道为东西走向的东街、中街、西街,是主要商业区,南北走向的半街、三门道(今新开路)亦是商业区;房屋简陋,街面亦较狭窄。除东街为砖铺路面外,其余为土路面。东、西街有邮政局、县署、牢房、店铺等,门面多属土木结构的单层、双层房。大型建筑有文庙、吕祖庙、东岳(泰山)庙、后土庙、聚奎楼等。这些建筑多为战火所毁,今惟存回澜塔和文庙大成殿。

图1 闻喜县城池

3.解放后至今

1950年,城墙被拆除,县城规模不断扩大,至20世纪90年代末,闻喜县城区面积6.7平方公里。1998年,县委、政府确定建设强县的4个工作目标,其中之一是主攻城建,启动实施8项城建重点工程,西湖公园、人民广场、新建人民会堂、城东立交桥等大型公共设施及建设工程相继建成。2003年初,同期启动城南大街、城西大街、城东大街排洪渠建设等重点工程,县城规模不断扩大。2007年,县城建成区面积12.5平方公里,比1990年扩大将近1倍。县城街道逐渐向外延伸,新建路向南延伸到南关村,太风路向东延伸到化肥厂,向西延伸到东宋村,街道两侧的建筑逐年得到更新改造。

二、城市空间形态演进特征

1.城市外部形态演进特征

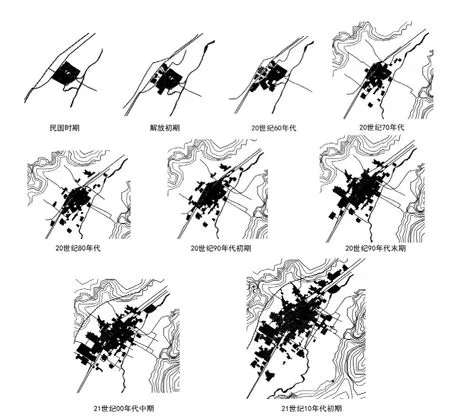

从建国至改革开放前,闻喜城市建设的重点主要是在老城区内,以人民广场为发展中心,这一时期闻喜城市建设主要以老城区为基础,向四周蔓延扩张。城市外部形态呈现以老城区为单中心,沿铁路线向北、沿苗圃路向西的发展趋势(图2)。

图2 闻喜县“同心圆+轴向”扩展模式示意图

自改革开放经过 30多年的城市快速发展,闻喜城市建设范围急剧扩大。到 2013年时,闻喜城市外部形态已经初步形成了东西轴向发展基本格局。但是由于历史发展的原因,闻喜老城区仍然具有非常明显的自我强化现象,同时西部的苗圃路城市次中心在发展过程中逐步与老城区连绵成片,此外城市建设仍然受到发展空间的限制而基本在逐渐形成的城市组团之间紧凑填充式发展,因此闻喜的城市外部形态是一方面表现出城市的轴向扩张特征,同时另一方面又具有明显的圈层式城市形态发展需求,由此闻喜形成了“同心圆+轴向结构”。

2.城市内部形态演进特征

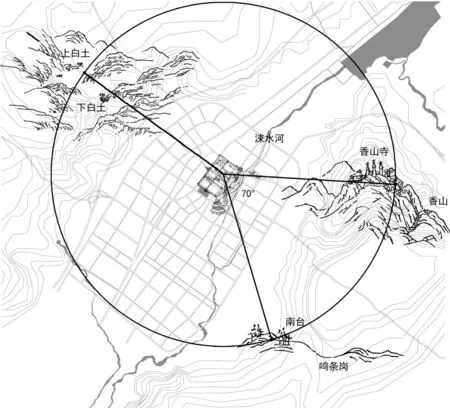

(1)城市内部空间格局形态演进。“中国自古以来,在城市或者建筑的设计上十分强调轴线的作用,因为中国主流的文化崇尚“以中为尊”,在城市的空间形态上更是如此,“中”则可以产生轴线,即可确定最为重要一条空间序列”[4]。城市内部形态中的空间格局展现出轴线西移和空间格局弱化的特征。如图3所示,火车站前的新开路进行拓宽和两侧沿街立面的改造,将闻喜的城市南北主轴线西移了500米,随着龙海大道的建设,闻喜的城市南北主轴线再次西移了500米。

自唐代的建设基础上发展的“涑水环清,北岭南岗,高点环望,南北轴线,以礼居中”(图 4)的秩序与格局,随着解放后城市化进程的不断加快,以及对历史上的秩序与格局的忽视,仅有周边的山水城市格局清晰可辨。

(2)城市内部交通框架形态演进。建国以后,闻喜城市交通系统进入全面恢复发展时期。首先“同蒲铁路”的交通优势,成为早期带动城市向北发展的主要交通依托之一;城市道路和公路网络的发展完善一方面促进中心城区内部形态进行调整,另一方面引导城市用地沿主要公路向外轴带扩展;大运高速的建成通车促进了高速下道口周边地区的快速发展,带动城市西北部工业园区的建设。

(3)城市内部功能片区形态演进。古代闻喜作为中国传统城市,城市总体在城墙范围内发展,周边遍布村落,城市功能复合,较多功能分布在西侧。在用地结构中,“居”的比重最大,其次是以“祀、治、教”为主的公共属性用地占较大比重,特别是庙堂、祠堂等祭祀空间。

在城市建设用地增长缓慢的1949年至1982年期间,城市经济水平发展缓慢,这 33年中城市用地扩展为静态城市期间原来的3倍,城市主要文化类建设有文化馆和图书馆的创建。1983年至 2004年的 21年间,城市建设用地增长速度逐年上升,城市经济水平也有了长足的发展,城市建设用地发展为静态城市期间的 12倍,城市的文化类和广场的建设也受到更多的重视,西湖公园、人民广场、人民会堂以及博物馆的建设都在这个时期。2005年至 2013年期间,城市建设用地增长进入一个稳步阶段,城市经济水平发展迅速,城市的文化类建设也进入快速发展的阶段,实验中学、明德小学、青少年活动中心、体育中心、福利中心、中华宰相村等。闻喜县城在近六十年的城市建设历程中,未曾停止过对于城市文教空间的建设,但是由于时代背景和社会背景的复杂性,这类建设相对于城市整体空间发展来说,还是显得过于集中和缺乏。

图3 闻喜县南北轴线变迁

图4 闻喜县“南岗北岭,三点环望”的自然格局

三、城市空间形态演进存在的现实问题

1.城市用地边界的蔓延式扩展

闻喜的城市空间形态在不同时间段的演变方式有所不同,现代以来闻喜城市空间形态演进主要经历了“点状形成—轴向扩展—伸展轴稳定—内向填充—再次轴向伸展”,每个阶段的城市空间形态演进方式主要有“蔓延式生长、连片生长、伸展轴生长、跳跃式生长”,由图 5可以看出闻喜的城市空间形态拓展表现出了轴向蔓延的特征。

图5 闻喜城市形态演进

“蔓延式扩展”的方式可以使闻喜最大程度的利用老城的基础设施,减少建设投资,符合居民的情感需求,其往往是城市空间发展的最优先选择。“蔓延式连绵生长的特性在于各方向的均匀发展,忽略优势区位点或区位轴的优先发展地位,从而造成‘摊大饼’式的形态格局”[5]。与此同时“蔓延式扩展”给闻喜县城也带来了诸多的问题,如城市空间拓展的无方向性和无时序性,城市边缘用地开发失控。

2.“单中心”式的城市布局

城市建设用地的“蔓延式拓展”进程中,城市建设项目的选址大多缺乏整体考虑,最终导致城市用地布局的混乱。2004年,闻喜新建的工业园区,在区位选择上直接紧贴原有城区,位于高速下道口南侧,其结构不仅没有优化城市的功能布局,而且直接导致了城市继续向西南蔓延。2008年前后,闻喜老城内建设大量现代商业建筑,选址位于老城区中心,这就直接导致了闻喜老城区成为更加明确的城市中心,同时错失了借城市新商业中心的建设发展城市新区的机会。

闻喜老城区集中了城市商业中心、行政中心、闻喜火车站,城市居民活动中心的西湖公园和人民广场均集中于不足1平方公里的闻喜老城内。闻喜老城区作为城市布局“单中心”的核心结构,汇集了多重城市功能,这就直接引起老城区交通拥堵、城市建设密集、老城区环境风貌较差等多种多样的城市问题。

3.城市人文教化类空间建设滞后

古代闻喜作为中国传统城市,城市总体在城墙范围内发展,周边遍布村落,城市功能复合,较多功能分布在西侧。在用地结构中,“居”的比重最大,其次是以“祀、治、教”为主的公共属性用地占较大比重,特别是庙堂、祠堂等祭祀空间。经过解放以后六十多年的城市建设发展,闻喜由以人文教化空间为主转变为经济发展为中心。人文教化空间是闻喜古城的主导空间,占城市建设用地的20%,改革开放以后,闻喜县城工业用地快速增加,经济导向明显,人文教化类空间逐步缺失,这个比重在1960年下降至4%。

四、闻喜县城市空间形态发展面临的新形势

1.历史文脉保护的需求

“城市生长是一个连续的过程,城市的空间结构以其独特的方式记录了人类活动的轨迹和城市发展的历史脉络,不同时代、不同的经济发展水平和不同的文化背景将建设不同风格的城市形式,社会的发展、科学的进步必然在城市中留下“标记”和特征,人们从城市结构、城市的组织方式和建筑风格可以体验到城市的文脉关系”[6]。

随着解放后中国城市化发展,我国人口迅速增加引起的城市用地增长迅猛,导致城市空间的扩展和城市结构的重组,而城市空间特征是城市地区特色的外在表现,城市空间形态直接影响着城市特色的塑造。传统历史城市空间形态的秩序与格局是城市历史文化的物化体现,在当今“千城一面”和城市地区性亟需塑造的时代背景下,关于城市历史文脉保护的急迫性就凸显出来。

2.自然生态环境保护的需求

闻喜三面环山,涑水中流,其古代城市建设一直注重与峨眉岭、中条山、香山以及涑水河的关系。历史上的闻喜县城城市空间形态避开了山体和水源保护区,但是城市周边的自然环境都是县城城市山水格局的形成基础,城市与山水形成良好的视觉和心理关系。因此,在针对闻喜未来城市空间形态的发展方向和城市形态的格局的研究时,应结合传统山水格局和自然环境现状,寻找符合生态效益的城市山水空间格局,划分城市生态绿地和城市空间发展边界外的郊野空间。

3.城市交通系统的发展

闻喜大运高速公路的建设,加强了闻喜与其他地区的联系,带动了高速公路下道口周边的工业园区建设;高铁的建设,更加改善了闻喜的区域交通优势,高铁站的选址对周边用地的拉动和高铁路线沿线的用地控制,对城市空间形态发展的都有深远影响;城市道路网框架的拉开,环城路的建设等,这些都对闻喜的商业、办公、工业、公共空间转移产生重大影响。

五、闻喜县城市空间发展模式的选择

1.城市空间格局的优化

闻喜未来城市应重视人文空间、设施的营造,城市建设注重地方精神的彰显与传承,新老城有机分离,打造城市中轴线,“居住-工作-游憩-交通” 功能分区,打造及利用涑水河景观带;结合西湖的城市绿核营造,利用交通导向的城市空间扩展。如图6所示,闻喜城市空间发展结构可概括为:“山水环绕、一带五园;一轴三区、空合时连;北岭南岗、三点环望;一心多片、双环串联。”

图6 闻喜县城市设计意向图

2.扩展方式的转变

发展城市新中心区应采用道路为引导轴、绿廊为控制轴引导城市用地扩展的方式,一方面在城市环路以外的龙海大道为轴向南扩展,一方面以涑水河景观廊道及城市生态绿道对其他方向城市用地蔓延进行控制。从长远发展来看,应通过现代行政中心的建设形成龙海大道景观轴线的南端节点,促进闻喜城市新中心的形成。

3.划分城市空间发展条件分区

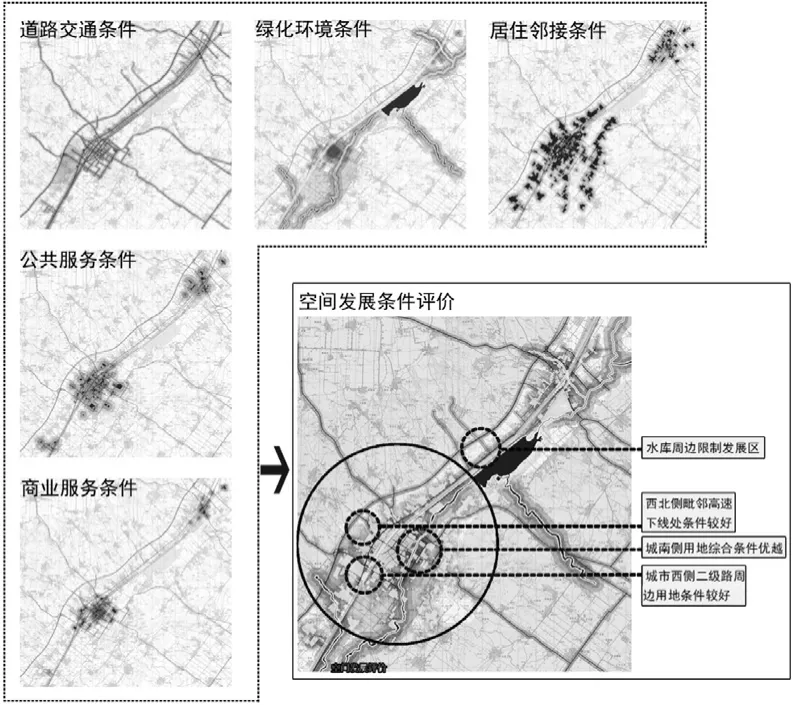

根据对闻喜道路交通条件、绿化环境条件、居住邻接条件、功能服务条件和商业服务条件的综合分析,结合城市发展形态转变的要求,划分城市规划用地范围内的空间发展条件分区。如图7所示,闻喜城市西侧二级路周边、城南沿涑水河两岸和西北侧毗邻高速下线都是城市空间发展条件较好的区域,沿吕庄水库周边则为限制发展区。

图7 闻喜城市空间发展条件分析

六、结 语

“城市的发展是自然力和人为力共同作用的结果”[7],所以城市的人居环境营建就需要用人为力对自然力不断的进行调节。历史上的闻喜在人工建设与自然环境的巧妙结合、大尺度“城市-自然”空间艺术构架、人文空间营造等诸多方面的规划典范,这都需要我们在当前快速城镇化过程中保护、传承并发扬,以接续县城的地方人居环境脉络与特色。现代县城到底如何建设,探索的过程,新时代新课题新问题,没有现实答案。人的视野和经验都局限在一定范围,闻喜不可能超越山西。不能简单的肯定与否定,探索的过程中有抓住重点的,有忽略重点的,有抓住眼前的,有忽略长远的,一切都是动态的,一切都是有可能性的。

[1]梁思成,林徽因. 城市计划大纲序:关于建筑理论问题参考资料汇编[G]. [出版地及出版者不详],1955:76.

[2]杜春兰. 地区特色与城市形态研究[J]. 重庆建筑大学学报,1998(3):26-29.

[3](清)李遵唐.《闻喜县志》:[清]乾隆三十年刊本(卷一)[M]. [出版地及出版者不详], [清]乾隆三十年:8.

[4]王凯. 介休古城传统城市设计方法研究[D]. 西安:西安建筑科技大学,2011:86.

[5]张宇星. 空间蔓延和连绵的特性与控制[J]. 新建筑,1995(4):29.

[6]刘晓芳. 近现代福州城市形态演变研究[D]. 重庆:西南交通大学,2004:109.

[7]齐康. 城市的形态(研究提纲初稿)[J]. 南京工学院学报,1982(3):14-27.