统编第1版中药学教材编写沿革

蒋淼,王家葵,李文,李轩豪

·教学研究·

统编第1版中药学教材编写沿革

蒋淼1,王家葵1,李文1,李轩豪2

全国统编第1版中药学教材于1960年问世,在整个中药学教学发展过程中占有非常重要的地位。以1950年代各地自编教材及统编第1版中药学教材为研究对象,对比各版本教材的编写体例,整理其具体内容的收载情况,力求理清全国统编第1版中药学教材的编写过程的来龙去脉,为新版本的中药学教材编写提供依据。

中药学;教材;沿革

在我国普通高等教育中医药院校的课程设置中,中药学是一门专业基础课程。中药学是研究中药的基本理论、应用知识和技能,以及各种中药的品种来源、性能、功效、临床应用及其他相关知识的一门学科,是祖国传统医药学的重要学科之一。教材作为向学生传授知识和思想的材料,在整个教学过程中起着非常重要的作用。一本好的教材,应当很好地体现教学指导思想和课程的基本要求,难易程度适合使用对象,有利于提高教学质量。可以说,教材的沿革反映了一个国家教学发展的进程。

1 建国初期的中医药教育简况

中医药教育分师承教育和学校教育两种。“师承”是我国古代传授医学知识的主要形式,历史上的名医大多是通过这一方式造就的。如扁鹊师从长桑君,张仲景师从张伯祖,李东垣师从张元素等,所谓“古之学者必有师”。自清代末年起,各地办起了一些中医学堂或中医教育社团组织。1910年代,上海、广州先后成立了中医药专门学校,同时编写学校所用之系列教材,包括《药物学讲义》(即现代之中药学教材的雏形)[1]。

新中国成立以后,为发展中医药教育事业,我国政府采取师承教育和学校教育两条腿走路的办学模式。1950年8月,卫生部召开第一届全国卫生会议。毛泽东主席题词:“团结新老中西各部分医药卫生人员,组成巩固的统一战线,为开展伟大的人民卫生而奋斗”。50年代初期,大多数省市成立了中医进修学校。1952年卫生部委托北京医学院办了中央卫生部中医药专门研究人员学习班。1955年12月,卫生部直属中医研究院正式成立(1985年更名为中国中医研究院),这是建国后成立的第一所全国性中医科研机构。同时,举办了全国第一届西医离职学习中医研究班,吸收了一批高等医学院校毕业生和具有临床经验的西医师学习中医。1956年4月,卫生部发出开展中医带徒弟工作的指示,并制定了《1956~1962年全国中医带徒弟的规划(草案)》。草案提出根据全国卫生工作会议精神,计划在七年内以带徒弟的方式培养新中医四十八万。6月,卫生部和高等教育部决定在北京、上海、广州、成都四地筹备成立中医学院。8月,成都中医学院成立。9月,上海中医学院、北京中医学院、广州中医学院成立。1958年成立长春中医学院。随后各地相继建立起高等和中等中医院校。自此,中医药教育真正地纳入到国家教育系统,具备了完整的人才培养体系。

2 各地方自编教材概况

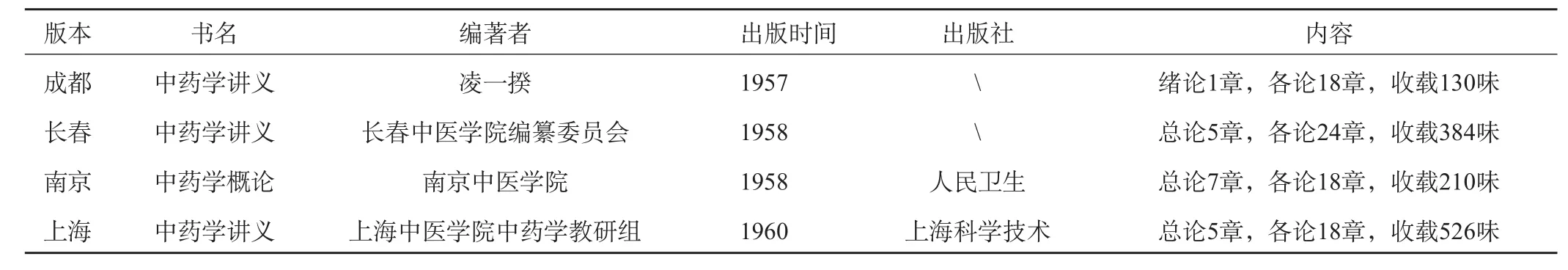

历年来的本草学著作数量众多,内容广博,对于初学者来说,难以阅读和掌握。于是,在1950年代初,各地院校组织专家学者自行编写教材用于教学。笔者通过多方查找,获得成都、长春、南京、上海所用的四本中药学教材。这是目前保存比较完整的、供院校使用的早期教材,其出版情况见表1。

表1 各地方版本教材概况

2.1 成都中医进修学校自编教材内容概述

成都中医进修学校自编《中药学讲义》(以下简称成都版)出版于1957年,是现存较早的一本中药学教材,为已故著名中药学家凌一揆主编。全书分两部分。第一部分为绪论,介绍中药的起源及发展,中药临床应用的基本常识,中药剂型的分类和炮制方法,并提出“中药研究工作必须与中医临床经验相结合”的观点。与其他版本的教材相比,这一部分文字比较精炼。第二部分选择了常用中药130种,分为十八章。从来源,成分,药理,性味,文献摘要,临证应用、用量及讨论等八个方面介绍每一味药物的性能和临床应用。其封面见图1。

2.2 长春中医学院自编教材内容概述

长春中医学院自编教材《中药学讲义》(以下简称长春版)出版于1958年。总论从历代本草的沿革史略、药物的阴阳、药物的气味、方剂配合、中药的炮制五个方面阐述。除四气、五味、升降浮沉等理论外,还讨论了配伍关系。各论收载药物384种,依据功效分类,介绍药物的气味、主治、入经、用量、禁忌、品质、基源、产地、成分、药理、效用等。其中,“主治”项目下先引用本草学中的文字,再逐条整理功效及主治。“基源”以拉丁文确定来源植物及动物的种。个别药物具有两种归属,如五味子既是化痰药又是补气药。第三部分为附录,收载雷公药性赋、十八反药歌、十九畏药歌、妊娠禁忌药歌等歌诀。其封面见图2。

图1 成都版《中药学讲义》封面

图2 长春版《中药学讲义》封面

2.3 南京中医学院自编教材内容概述

南京中医学院自编《中药学概论》(以下简称南京版)分上、下两编。上编为总论,分七章。首先论述了中药的起源及其沿革,接着叙述了中药的一般知识,包括命名、分类、采集、贮藏等内容。第三章阐述中医基本理论,包括阴阳五行、藏象学说、诊断方面的内容。在第四章首次提出“性能”的概念,并详细从四气、五味、升降浮沉、补泻、归经等方面阐述中药性能的含义。下编各论收载药物210种,分十八章。每类药物之前概述性能功用上的异同;具体药物之下列产地、入药部分、炮制、性味、归经等,其中,功用和主治分列两条。此外,药名旁注有出处,每章内容结束后附性能功效归纳简表。其封面见图3。

2.4 上海中医学院自编教材内容概述

上海中医学院编写的《中药学讲义》(以下简称上海版)是在上海中医学院创立后,由中药学教研组编写的。上编为概论,叙述中药学发展简史及中药的命名、采集、炮制、性味、归经、用法等;下编为各论,共收载常用中药526种,含附药118种,按药物主要功效分成18类,具体介绍与南京版类似。增加处方用名,在“引证”项下择要摘录古代各家的学说。在“成方举例”下选录一些常用的或具有代表性的著名方剂,以供参考。每味药的最后,编者都加上了按语,对每味药的性能与临床应用范围作义简要的概述。其封面见图4。

图3 南京版《中药学概论》封面

图4 上海版《中药学讲义》封面

3 统编第1版教材的问世

1960年以前,各地方院校使用自编教材进行教学。这些教材从内容到体例,各有特点。其中,成都版使用了较多的药理学术语。按药理作用将药物分为强心药、镇静药、镇痉药、镇咳药、镇痛药、抗细菌药、抗原虫药等;在每一类药物的概述中详细阐述其药理作用。因年代久远,具体原因不得而知。作者推测,可能与当时“中西医结合”的理念有关,或者该教材是供西医医师学习中药理论所用。建国后,毛泽东多次谈到了中西医结合的问题,他指出:“就医学来说,要以西方近代科学来研究中国的传统医学的规律,发展中国的新医学[2]”。 “学了西医的人,其中一部分人又要学习中医,以便把中医中药的知识和西医西药结合起来,创造中国统一的新医学、新药学[3]”。每个版本收录的药物数量不同,少的130余味,多的达400多味。分类方法不同,以补虚药为例:成都版叫滋养强壮药;长春版分补气药、补脾药、补精药、滋阴补血药四类;南京版称为补养药,再二级分类为补气药,助阳药,补血药和养阴药;上海版中的补益药也分四小类,为温补药、补气药、滋阴药及补血药。至于药物的分类归属及功效,更是各不相同。这种不统一的状况,势必引起学习者的混淆,不利于中药学的学习。亟需调集各学校的力量,展开讨论,编写统一的中药学教材。

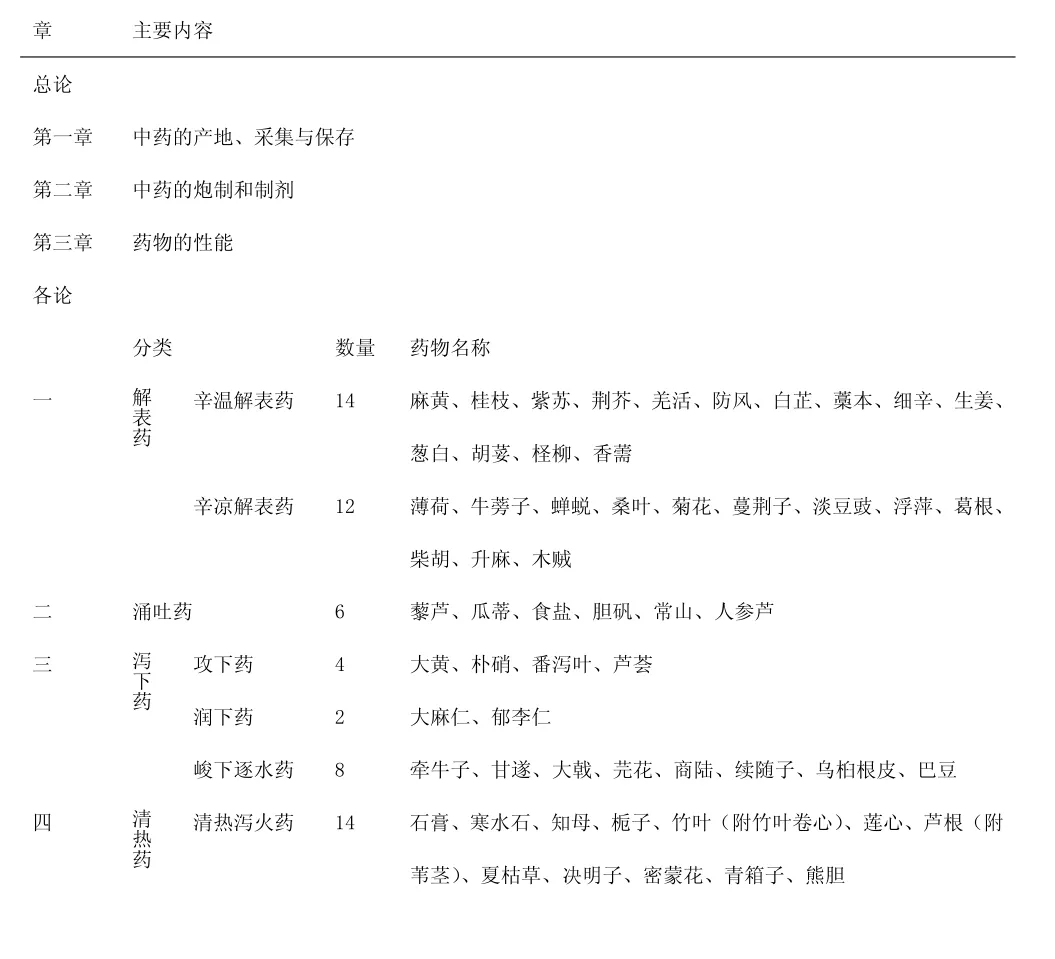

1959年4月,中华人民共和国卫生部在成都召开编写中医教材计划和具体分工会议,决定由北京、南京、上海、广州、成都五个中医学院分负中医教材的编写任务,包括内经讲义、中医诊断学讲义、中药学讲义、中医方剂学讲义等十多门课程的教材。同年6月在南京开会,由五个学院集体审查编写提纲。初稿完成后,1960年3月至6月在上海、广州、青岛三地开审查会议,决定“作为当前中医学院、校和西医学习中医班的试用教材”。1960年10月,中医学院试用教材——《中药学讲义》出版。自此,中药学终于有了第一本全国统编教材,其封面见图5,收载中药的数目和分类等情况见表2。

图5 统编第1版《中药学讲义》封面

表2 第1版中药学教材的主要内容

?

止咳平喘药 8 杏仁、苏子、款冬花、紫菀、马兜铃、枇杷叶、百部、桑白皮十七 收涩药 25 山茱萸、赤石脂、禹余粮、乌梅、肉豆蔻、诃黎勒、五味子、乌贼骨、芡实、莲子(附莲须)、桑螵蛸、金樱子(附花、叶、根、皮)、五倍子(附百药煎)、罂粟壳、银杏、麻黄根、浮小麦、明矾、刺猬皮十八 驱虫药 11 使君子、苦楝根皮、鹤虱、芜荑、槟榔、雷丸、贯众、石榴根皮、榧子、大蒜、南瓜子十九 外用药 21 硫磺、雄黄、砒石、水银、轻粉、铅丹、樟脑、硼砂、炉甘石、斑蝥、蟾酥、大枫子、孩儿茶、血竭、象皮、藤黄、川槿皮、羊蹄、蚤休、露蜂房、石灰

该教材继承了以往教材的编写体例,分总论和各论两个部分。编写内容吸取了各地方版本的精华,系统性较强。其中,较多地借鉴了南京版的模式,如标注药物出处,在每一类药物前对其含义、共同性能、使用注意等进行概述。遗憾的是,在药物来源项下删除了长春版中的拉丁文学名,使得学习者难以确定药物来源。

从1960年统编第1版教材出版至今,经过数次修订,中药学教材现已使用到第7版。不同时期的教材内容存在统一性和差异性,反映出当时社会、中医药学教育、经济、文化等诸多因素的影响和时代特征。国内关于中药学教材的专项研究比较少,对中药学教材的体例、各版本间的延续关系、内容增删等情况尚无全面系统的研究。基于以上原因,本文阐述了第1版中药学教材编写体例的形成过程,揭示建国以来中药学教材的主要特点,以期为将来编写新的中药学教材提供参考。

[参考资料]

[1] 邓铁涛.中医近代史[M].广州:广东高等教育出版社,1999.

[2] 毛泽东.毛泽东著作选读(下册).第三版[M].北京:人民出版社,1986.

[3] 人民日报.1978,11,12.

(责任编辑:何瑶)

The textual research on the evolution of state-compiled teaching material of Chinese Materia Medica

JIANG Miao1, WANG Jia-kui1, LI Wen1, LI Xuan-hao2// (1.Pharmacy College, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine; The Ministry of Education Key Laboratory of Standardization of Chinese Herbal Medicine; State Key Laboratory Breeding Base of Systematic Research, Development and Utilization of Chinese Medicine Resources, Chengdu 611137, China; 2. 2011 Pharmacy Base Class, Pharmacy College, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine.)

The frst version of state-compiled textbook of Chinese Materia Medica was published in 1960. It is very important in the whole teaching process as a tool which is used to guide the students to learn the knowledge and the way of thinking. In this research, the objects of study include the designed teaching materials in 1950s and the first version of state-compiled textbooks. The compile styles in every version are compared, and details of the revisions are sorted out, and the evolution and the development direction of the teaching material of the Chinese Materia Medica are analyzed. The study will provide reference for compiling and revising of the teaching material of the Chinese Materia Medica in the future.

Chinese Materia Medica; teaching material; evolution

G 64

A

1674-926X(2014)01-014-04

1.成都中医药大学药学院 中药材标准化教育部重点实验室 中药资源系统研究与开发利用省部共建国家重点实验室培育基地,四川 成都 611137 2.成都中医药大学药学院2011级中药学基地班

蒋淼(1982-),女,讲师,主要从事中药基础理论方面的研究Tel:028-61800231 Email:jiangiaocc@163.com

王家葵(1966-),男,教授,硕士生导师,主要从事中药药理及中药文献方面的研究Email: wjkms@163.com

2013-09-09