城市化背景下经济活动的性别差异研究

文/齐嘉楠 覃 民 李伯华

一、研究背景

随着经济社会的发展,农村女性流入城市已经成为一个不可忽视的社会现实。根据国家统计局公报显示,2011年末我国流动人口数量已达2.3亿,其中,近半数为女性。社会经济的变化对家庭、就业市场以及劳动力薪酬所造成的冲击必然会以某种方式反应到家庭成员个体层面,影响着个体的经济选择,特别是女性在经济中的判断与选择。在此过程中,来自农村地区的女性流动人口,一方面摆脱了土地的束缚,获得了一定程度的经济自由,另一方面由于自身的弱势地位,相对于男性,在城市往往更易成为经济发展的牺牲品(夏国美等,2006)。

在中国工业化、城镇化进程加速推进的背景下,来自农村地区流动女性的非农转移起着至关重要的作用。专家认为促进乡村非农产业发展和劳动力流动,会为妇女提供更多的就业机会,将会使妇女获得土地之外的收入来源,从而有效地增强她们在家庭和村庄中的谈判地位和选择生活方式的自由(朱玲,2000)。

在经济活动中,女性往往处于不活跃状态,即女性将更多的时间和精力投入到了家务劳动中。受婚姻、家庭等方面因素影响,女性更不易融入劳动力市场中(宋月萍,2010)。家内劳动分工在很大程度上依赖于男性和女性各自的性别角色观念,随着市场经济的深入,家内劳动的性别差异并不会逐渐淡化(杨菊华,2006)。而通过对流动人口家庭家务分工模式的研究表明,较高比例的“夫妻共同”承担家务劳动以及流动家庭的丈夫更多地参与家务劳动成为其家务分工的一大亮点。家庭流动使得大多妻子实现了职业流动,在增加了她们经济能力的同时,她们的社会价值也得到有力的提升,从而有助于形成相对平等的家务分工模式(叶苏等,2005)。

女性在摆脱家务劳动之后,在求职就业时仍会遇到较大的挑战。无论个体就业观念、职业选择还是外部社会环境,都渗透着就业性别文化的影响,导致女性与男性相比在就业领域仍处于弱势地位(陈月新等,2007)。农村妇女非农转移就业时,就业意愿强烈,但相对于男性女性非农转移就业步伐滞后(曾小瑛,2007)。陈月新通过对流动人口就业的性别差异进行研究,发现女性流动人口与男性相比主动就业优势不足,男性在业率高于女性,女性签劳动合同率低,且单位对签合同承诺不兑现率高(陈月新,2003)。

性别不平等还体现在收入上。有许多研究表明,男性由于在职业、行业和教育等方面存在优势,男女劳动收入存在差距,而且这一差距有继续扩大的趋势(陈月新,2003;慈勤英,2004;蒋永萍等,2012)。此外,受“男主外,女主内”的社会性别文化影响,导致女性在工作场所的表现受到局限(蒋永萍等,2012),从而影响其劳动收入。谭琦通过对出口导向战略中的女性就业问题进行实证研究发现,在出口经济模式下,工资平等可能只是一个长期的结果,这种经济模式可能伴随着工资的性别差距(谭琦,2011)。

二、研究框架

在快速城市化的背景下,大量流动人口涌入城市并积极参与经济活动成为现阶段中国社会的一个鲜明特征。户籍人口与流动人口在统一的劳动力市场内共同创造社会财富,推动中国社会发展,客观上缩小了城乡之间、地区之间发展差距。在这一过程中,女性积极进入市场不但为社会创造了重要财富,也逐步解放了自身的经济缚束。但受传统性别角色影响,或者说女性作为家庭的一员,在做出经济选择时必然会考虑其自身家庭定位,权衡进入市场的成本与收益,做出与男性不同的经济决定。

在积极进入市场之后,劳动力会处于三种劳动状态,即无业或失业、非正规就业以及正规就业。是否本地户籍、城乡户口属性、面对家庭责任时的经济选择等劳动力背后的属性特征对决定劳动力的劳动状态发挥着重要作用。本地户籍、非农业户口、在面对经济机会时更主动去把握的人群,更容易在当前的市场环境下获得就业机会,进而获得薪酬、社会保障等更为优越的正规工作岗位。能否找到工作对大多数人来说可能不存在太大问题,但找到一份所谓的好工作,不同人群之间可能存在着较大差异,因此本文将分析重点放在获得就业机会之后,不同属性特征人群在获取正规就业与非正规就业机会上存在着哪些差异。

根据舒尔茨的人力资本理论,培训(或工作经验)与受教育程度对人力资本起着重要的作用(舒尔茨,1990)。

大量的研究表明,由于从事职业、行业的不同,以及在家庭与事业之间的选择不同,都会影响工资水平,性别之间工资也存在着显著差异(王美艳,2005;李实等,2006;陈建宝等,2009)。在目前存在的城乡二元结构下,外来流动人口相对于城市居民更难获得体制内有保障的工作(张慧,2005),而这些工作之间的工资收入存在的差异是客观存在的。因此,本文增加性别、是否流动人口等影响因素,深入研究劳动力的工资差异问题。

当前我国经济发展存在着明显的地区差异,东部地区较中部、西部地区更为发达,因此无疑会影响到处于不同地区的劳动力工资收入。此外,目前的大多数调查均不是简单随机抽样,往往采用复杂抽样方法,这也不可避免地使分析的数据具有聚群效应,因此本文采用multi-level方法,将模型扩展为两层,观测对象为第一层,调查的城市为第二层,并根据数据调试变截距和变系数等不同模型。

其中,Xij为解释变量,包括调查对象人口学特征(性别、年龄、户口、是否流动人口)、人力资本因素(工作经验、受教育程度)、工作或岗位特征(职业、就业身份)以及家庭特征变量(家中是否有未成年子女、家中劳动力数量)等因素;β为各解释变量的系数。uhj为变截距项或变斜率项的常数项;e0ij为模型的残差项;zhij和z0ij为常数,通常情况下为1。

通过multi-level方法,可以解析出地区因素在多大程度上影响了劳动力的工资差异。

根据以上理论框架,本文提出以下三个假设:

假设1,女性相对于男性,较不积极接触市场;

假设2,进入劳动力市场后,流动人口、农业户籍、需对家庭进行照料等因素会导致调查对象更易获得非正规就业岗位;

老人们常常担心自己部族的文化会消亡。年轻人的生活方式通常更现代,但这也付出了代价,少数民族的文明全球化了。

假设3,性别之间、流动人口与户籍人口之间、地区之间存在着工资差异。

三、数据来源

本研究的数据来源于《2010年下半年全国流动人口动态监测调查》。该调查在全国106个城市内开展了流动人口调查,并在北京、苏州、郑州、中山、成都和陕西韩城6城市开展了流动人口与户籍人口对照调查。两项调查均采用分层多阶段与(流动/户籍)人口规模成比例的概率抽样方法,每城市为一层,共分六层,层内按三阶段(街道/乡镇、居委会/村委会、个人)与规模成比例的方法随机选取调查对象。本文选取这6城市分别调查的流动人口与户籍人口共16400人进行数据分析,其中流动人口8200人,户籍人口8200人。

本文主要因变量指标主要来自调查问卷B与调查问卷C中的第二部分就业状况,包括目前在本地的从业状态以及就业的人口中上个月的工资、经营性收入。本文的主要自变量来自问卷中的第一部分基本情况,包括性别、年龄、教育程度、户口性质、婚姻状况等。

在分析积极与非积极接触市场时,将来本地后工作状态为就业、无业、失业者归为积极接触市场者,将操持家务等其他状态归为非积极接触市场者。

在分析正规就业与非正规就业,以及之后的工资差异时,考虑到农业与非农产业间的就业和收入模式存在着较大差异,因此在分析时未包括主要职业为农、林、牧、渔、水利业生产人员。

在分析工资差异时,根据从事工作的时间对工资收入进行了标准化,最后分析时工资收入为小时工资收入。

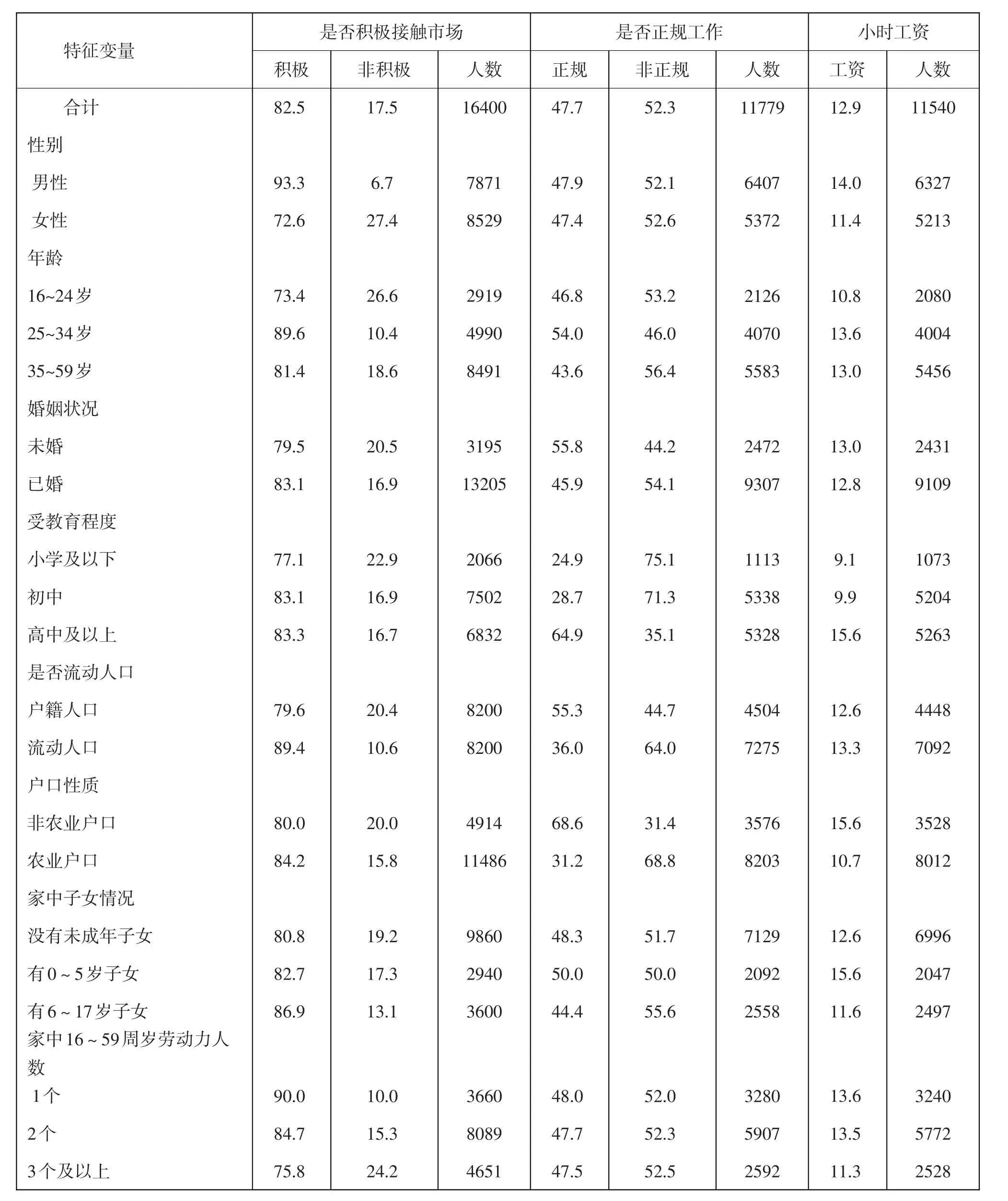

表1 各分析变量的描述性统计量 %,元,人

本文在进行描述性统计以及数据建模时分别采用了Spss和MLwiN统计软件。

四、数据分析

(一)各分析变量的描述性统计分析

从表1可以看出,女性较男性在接触市场方面更不积极。16~24岁青年组与25~34岁壮年组和35~59岁中老年组相比,有更大比例未能积极接触市场。未婚者、受教育程度为小学及以下者、户籍人口群体与相对群体比,未积极接触市场的比例较大。家中有6~17岁子女的调查对象会更积极地接触市场,家中没有未成年子女的调查对象非积极接触市场的比例最高。随着家中劳动力数量增加,非积极接触市场的比例上升,呈现明显的正相关。

是否正规就业的性别差异并不明显。25~34岁壮年组与其他两个年龄组相比,从事非正规就业的比例较低。已婚者、受教育程度为小学及以下者、流动人口、农业户口群体相对而言,有更大比例的对象从事非正规工作。家庭特征变量的各组间对是否从事正规就业比例相差不大。

男性的小时工资显著高于女性。25~34岁壮年组的小时工资高于其他两个对应年龄组,已婚与未婚对象之间工资差异不大,高中及以上者的小时工资显著高于初中和小学及以下组,流动人口的小时工资稍高于户籍人口,非农业户口的小时工资显著高于农业户口,家中有0~5岁子女的调查对象的小时工资显著高于其他对应群体,当家中劳动力的数量多于2人时,小时工资明显低于家中只有1个劳动力和家中有2名劳动力的群体。

(二)积极/非积极接触市场

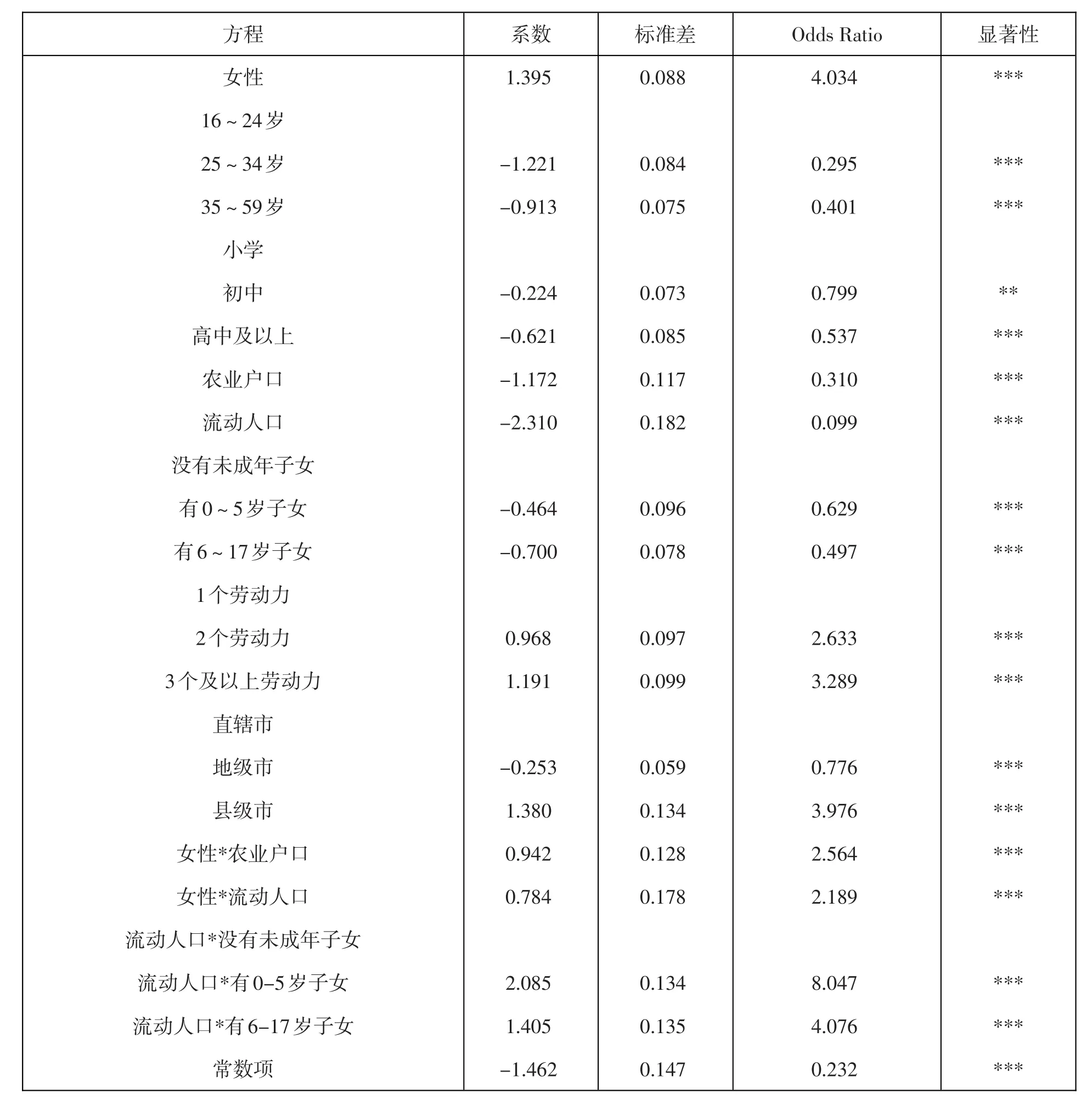

对是否积极接触市场而言,性别之间存在着显著差异,女性未积极接触市场的概率是男性的4.034倍。16~24岁青年组与25~34岁壮年组和35~59岁中老年组相比,更有可能未积极接触市场,25~34岁壮年组未积极接触市场的概率只有青年组的29.5%,35~59岁中老年组未积极接触市场的概率只有青年组的40.1%。受教育程度为小学的人未积极接触市场的概率更高,受教育程度为初中的人,相应概率要低20.1%,高中及以上组的相应概率要低46.3%。农业户口的调查对象未积极接触市场的概率比非农业户口的调查对象低69.0%。流动人口未积极接触市场的概率比户籍人口低90.1%。有0~5岁子女的人与没有未成年子女者相比,未积极接触市场的概率低37.1%;有6~17岁子女的人与没有未成年子女者相比,未积极接触市场的概率低50.3%。家中有2名劳动力的人未积极接触市场的概率是家中只有1名劳动力的2.633倍;家中有多于2名劳动力的人未积极接触市场的概率是家中只有1名劳动力的3.289倍。地级市与直辖市相比,前者未积极接触市场的概率比后者低22.4%;县级市与直辖市相比,前者未积极接触市场的概率是后者的3.976倍。女性农业人口与男性农业人口相比,未积极接触市场的概率高10.343倍。女性流动人口与男性流动人口相比,未积极接触市场的概率高8.831倍。流动人口且家中有0~5岁子女的人,未积极接触市场的概率比流动人口且家中没有未成年子女的人高5.061倍;流动人口且家中有6~17岁子女的人,未积极接触市场的概率比流动人口且家中没有未成年子女的人高2.025倍。

表2 未积极接触市场的Binary Logistic回归

(三)正规/非正规就业

女性与男性相比,非正规就业的概率高20.1%。25~34岁壮年组与16~24岁青年组相比,非正规就业的概率低14.7%,35~59岁中老年组与青年组相比没有显著差异。受教育程度为初中的与小学及以下的人相比,非正规就业没有显著性差异,受教育程度为高中及以上的人与小学及以下的人相比,非正规就业的概率低64.9%。农业户口者与非农业户口者相比,非正规就业的概率高2.884倍。流动人口与户籍人口相比,非正规就业的概率高1.572倍。家中有0~5岁子女的对象与家中没有未成年子女者相比,非正规就业的概率高28.4%;家中有6~17岁子女的对象与家中没有未成年子女者相比,非正规就业的概率高35.4%。家中有2个劳动力者与只有1个劳动力者相比,非正规就业没有显著性差异;家中有3个及以上劳动力者,非正规就业的概率高出家中只有1名劳动力的33.7%。在直辖市工作的人中,非正规就业的概率最高,地级市与之相比,相应概率低53.6%;县级市与之相比,相应概率低45.5%。农业流动人口从事非正规就业的概率是户籍农业户口者的1.595倍,是非农业流动人口的2.408倍。

表3 非正规就业的Binary Logistic回归

(四)工资差异

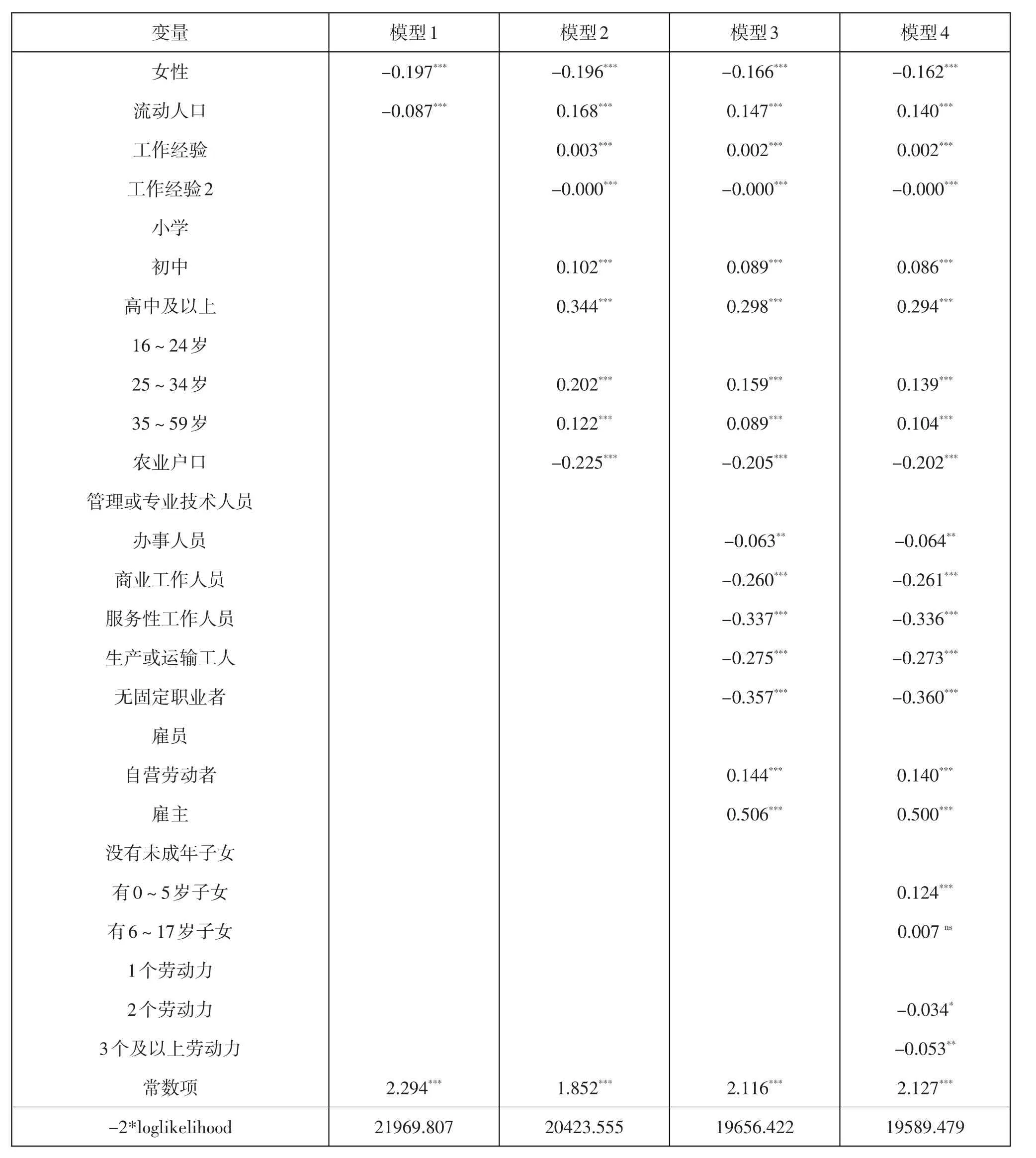

回归结果表明,绝大多数自变量的系数符号符合研究者的期望,并且大部分具有统计上的显著性。女性的小时工资比男性低16.2%。流动人口小时工资比户籍人口高14.0%。工作经验每增加1个月,小时工资增加0.2%。受过初中教育的对象小时工资比小学及以下者高8.6%,受过高中及以上教育的对象小时工资比小学及以下者高29.4%。25~34岁壮年组与16~24岁青年组相比,小时工资高13.9%,35~59岁中老年组与青年组相比高10.4%。农业户口者比非农业户口者小时工资低20.2%。与管理或专业技术人员相比,办事人员的小时工资低6.4%,商业工作人员低26.1%,服务性工作人员低33.6%,生产或运输工人低27.3%,无固定职业者低36.0%。与雇员相比,自营劳动者的小时工资高14.0%,雇主的小时工资高50.0%。家中有0~5岁子女者小时工资比家中没有未成年子女者高12.4%,家中有6~17岁子女者与没有未成年子女者之间,没有显著的工资差异。与家中只有1名劳动力相比,家中有2名劳动力者的小时工资低3.4%,家中有3名及以上劳动力者的小时工资低5.3%。表5显示,地区间的差异并不显著,对于模型中不能解释部分,仅有4.5%来自于地区之间的差异,剩余95.5%来自于个体差异。

表4 工资差异的多因素模型

表5 工资差异的多水平方差分解表

五、结论与讨论

女性仍然未跳出传统的“男主外,女主内”的家庭分工模式。女性虽然在城市里积极进入劳动力市场,但相较于男性,仍有相当大的比例在家操持家务。从描述性统计可以看出,女性处于非积极接触市场状态的概率是男性的5.2倍,即使控制了年龄、受教育程度等人口统计学因素,户籍属性等社会学因素以及家庭劳动力和需照料子女因素之后,这一概率仍然高达4倍以上,这说明性别之间存在着显著的融入劳动力市场的鸿沟。而当性别与户籍属性等社会学因素发生交叉时,这一鸿沟又进一步扩大。农业户口的女性、流动人口女性均处于弱势地位。二元的户籍制度,将农业户口的劳动者隔绝于许多重要工作岗位之外,长期存在的城乡差距,使得优质的教育资源大多集中于城市,农村地区的教育水平大大落后于城市地区,由于资源的不均匀分配,也导致了农村的劳动者无法获得良好的培训机会,这必然会削弱农村地区劳动力的人力资本质量,造成了城乡之间巨大的人力资本差异。流动人口流入城市,往往从低端的工作一步一步做起,城里人不愿做的工作他们做,城里人不能吃的苦他们吃,就算是这样,摆在流动人口面前的就业机会也并不多于当地的户籍人口。流动人口来到城市,往往并不会一开始就携家带口,通常要自己站住脚后才会接自己的配偶来城市会合,因为城市的生活成本较高,他们一般无法将家中的父母也带来自己居住的城市,这一方面导致了流出地的空巢化,另一方面使得配偶要留在城中的家里照料小孩,操持家务,强化了性别间接触市场的差异。

城市中的正规就业机会更青睐当地人、城市人,往往将流动人口、农村人口排除在这类就业机会之外。非正规就业通常意味着较低的投入回报比,干着繁重的工作,获得的报酬却很少。此外,由于较少受到合同的保障,一旦发生劳资纠纷,或因工致伤、致残,很少能够获得合理的赔偿,进而导致矛盾激化,造成不必要的损失。不同于正规就业,非正规就业者的社会保障往往滞后,养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保障措施覆盖率在这一人群中的比例很低,当流动人口、农村人口还处于青壮年时,对这些保障可能并不急迫,一旦社会经济发生波动,或个人生活环境发生变动,没有这些社会保障的维护,就使得他们不可避免地成为第一波牺牲品。

个人的家庭角色选择对是否从事非正规就业有较大影响。在面对经济收获和照顾家庭两个选项时,决定并不那么轻易可以做出。在城市中生活,生活成本是每个家庭都必须面对的,只有能维持家庭在城市中必要的开支,才能在城市中继续生存下去,但如果家庭中有未成年的子女需要照料,家庭角色的选择就会发生作用。非正规就业岗位提供了一种选择,即牺牲掉一部份经济收入,换来更宽松的时间来照料家庭,这种灵活的就业方式正在一些群体中慢慢流行起来。

在是否从事非正规就业上,性别的差异并不像看起来那样小。通过之前的描述性统计发现,性别之间在是否非正规就业方面差异并不明显,但通过模型校正之后,性别之间存在着明显的差异,女性较男性更易从事非正规就业岗位。这一方面可能是由于性别在人力资本方面存在着差异,另一方面可能是由于在家庭角色选择时,不同性别会做出不同选择的结果。

女性的小时工资与男性相比存在着显著差异,在描述性统计部分,女性比男性的时薪低22.8%,即使剔出了受教育程度、工作经验以及职业等因素后,两者的差距仍然达到了16.2%。这一结果反映出在当前市场化经济环境下,男女同工不同酬的现象仍然存在,女性的教育回报率依然低于男性,这一现象如果长期存在,无疑会影响未来父母对女性接受教育的预期,尤其在农村地区,导致女童辍学的现象发生,损害我国未来的人力资本资源。另一方面,这一结果可能与女性在家庭经济活动中扮演的角色有关,女性更多的承担起照料子女的责任,而无法分出更多精力投入到工作中,进而影响其工作中的表现,导致与男性存在收入上的差距,这一现象值得未来更多的关注。

流动人口与户籍人口之间的确存在着收入差距,出乎意料的是,流动人口的小时工资高于户籍人口,这一结果是在控制了性别、年龄、受教育程度、户口性质、工作经验以及职业等一系列因素之后获得的。这说明城市中的这群新的市民至少在收入层面已经取得了比老市民更出色的成就。未来的研究可能需要对流动人口和户籍人口进一步细分,以获得更为充足的证据支持。

本文利用多水平分析方法对地区之间的收入差距进行了分析,调查的城市分布在东、中、西三个地区,级别涵盖了直辖市、省会城市、地级市以及县级市,结果显示在接受调查的6个城市之间,调查对象的小时工资没有显著差距,或者说因地域的不同带来的差距占整体差距的比重微不足道,工资差距主要来自于个体层面,来自于人力资本的差异,来自于人口统计学因素,以及来自于职业、家庭等众多社会学因素。

注释

①本文受访者的就业身份(雇员、家庭帮工、自营劳动者或雇主)、职业(国家与社会管理者、专业技术人员、办事和有关人员、商业工作人员、服务性工作人员、农林牧渔相关人员、生产工人/运输工人等有关人员、警察、无固定职业者)、签订的合同类型(固定期限、无固定期限、一次性工作、试用期、其他、未签订合同、不清楚)、享有的保险种类(养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金)等多种因素,将就业的劳动力划分为非正规就业和正规就业两类。

[1]夏国美,杨秀石.社会性别、人口流动与艾滋病风险[J].中国社会科学,2006,(6).

[2]朱玲.农地分配中的性别平等问题[J].经济研究,2000,(9).

[3]宋月萍.社会融合中的性别差异:流动人口工作搜寻时间的实证分析[J].人口研究,2010,(6).

[4]杨菊华.从家务分工看私人空间的性别界限[J].妇女研究论丛,2006,(5).

[5]叶苏,叶文振.人口流动与家务分工——以厦门市流动人口为例[J].中共福建省委党校学报,2005,(2).

[6]陈月新,李娜.关于就业性别文化建设的思考[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2007,(1).

[7]曾小瑛.关于农村妇女非农转移就业的研究——以广东为例[J].广东经济,2007,(12).

[8]陈月新.对流动人口就业中男女平等的思考[J].南方人口,2003,(2).

[9]慈勤英.性别收入差异的教育水平、行业及职业分析[J].华中科技大学学报(社会科学版),2004,(3).

[10]蒋永萍,和建花,贾云竹,杨玉静,杨慧.认识和诠释新时期中国妇女的社会地位—“第三期中国妇女社会地位调查研讨会”综述[J].妇女研究论丛,2012,(3).

[11]谭琦.性别因素进入发展研究领域的路径演化[J].发展研究,2011,(6).

[12][美]舒尔茨(Schultz.T.W)著,蒋斌,张蘅译.人力资本投资[M].北京:商务印书馆,1990.

[13]王美艳.中国城市劳动力市场上的性别工资差异[J].经济研究,2005,(12).

[14]李实,马欣欣.中国城镇职工的性别工资差异与职业分割的经验分析[J].中国人口科学,2006,(5).

[15]陈建宝,段景辉.中国性别工资差异的分位数回归分析[J].数量经济技术经济研究,2009,(10).

[16]张慧.农民工就业歧视问题分析[J].上海经济研究,2005,(10).