公共能量场的理论阙失及其补构

韩艺

(南昌大学公共管理学院,江西南昌,330031)

公共能量场的理论阙失及其补构

韩艺

(南昌大学公共管理学院,江西南昌,330031)

公共能量场自提出以来,被视为具有代表公共行政研究范式转型的极高学术价值。但严格来说,由于忽视了情境、结构与过程,关于公共能量场存在着概念指涉不明朗、形成与结构不明确、过程不清晰等阙失。为此,需要基于情境维、结构维、过程维三个维度,通过内涵再界定、剖析公共能量场的内在构成并构建起SSP分析框架,对公共能量场加以补构。实际上,补构公共能量场,特别是基于SSP分析框架,能够确定公共能量场的三个维度“基面”、分析公共能量场所包括的议题、能量、场域、场核、场结、场体、场用、场促等八大“要素” ,并能透析“基面”和“要素”之下的各个“因子”之间的关联,从而达到丰富公共能量场治理蕴涵、赋之内容构成并使其发展成为一种有效的分析工具乃至研究范式的目的。

后现代;公共能量场;公共行政;政策话语;意向;情境;SSP分析框架

一、公共能量场的内涵与理论阙失

(一)公共能量场的提出

著名学者福克斯和米勒(Fox and Miller)在《后现代公共行政——话语指向》一书中,首次将物理学的“能量场”概念引入公共行政领域并赋予其独特的学科内涵——公共能量场。作为话语理论的核心概念,公共能量场的提出源于两位学者对官僚制的批判性反思。在福克斯和米勒看来,官僚制的封闭性、自大式话语阻滞了社会话语间的自由对话,导致公共行政沦为官僚“独白式对话”。因此,有必要打破官僚制话语霸权,实现各种不同意向性的话语间的交流互动。他们指出,在以多元参与、责任伦理、去权威化为特征的后现代公共行政语境下,以官僚制为根基的传统公共行政模式已难以适应,公共事务的治理只有依托于能够尊重并包容各种不同话语间自由交流的公共能量场才更为可行。由此,他们提倡公共行政模式从官僚制转向公共能量场[1](99),认为,“公众感兴趣的话语网络——超越了层级的制度——为公共行政提供了一个可行的模式”[1](144)。

与公共行政学者对官僚制的无情批判甚至彻底扬弃不同,福克斯和米勒强调:“我们希望保留官僚制这一范畴……而不是完全抛弃它。”[1](98)的确,对待官僚制一味的口诛笔伐与抱残守缺都是非理性的,问题的关键在于——既然公共行政是一门治理国家与社会关系的艺术科学——如何借助于各种市场的、社会的制度安排来谋求与官僚制的互补才是终极所向。对此,福克斯和米勒开出的药方是基于公共能量场的话语模式。“能量场并没有为自上而下的官僚命令以及对政策实施的控制开辟可行的解释通道”[1](105),在公共能量场中,多元化的、有着各种意向性的能量和力的加入,能够打破传统政策过程中的官僚话语霸权和精英决策,民主性得以增强,政策公共利益导向也得以增进。

事实上,官僚制是一天生的矛盾体。作为一种组织形态与架构,官僚制的专业化、稳定性、统一性——在韦伯(Max Weber)看来——具有“纯技术的优势超过任何其他的形式……在由训练有素的具体官员进行严格官僚体制的、特别是集权体制的行政管理时……能达到最佳的效果”[2]。但它也存在着过于制式、缺乏弹性、保守封闭、压抑民主等弊端。在公共行政史上,可以列出一大堆抨击官僚制的文献清单。然而,无论是理论家们对官僚制的非议、指责甚至攻讦,还是实践领域试图以市场机制取代官僚制的新公共管理(NPM)运动,都没有彻底动摇官僚制的根基,官僚制的强大生命力说明了它仍是公共行政中不可或缺的构成。时至今日,公共行政对待官僚制的爱恨有加、欲罢不能的艰难抉择历程表明,问题不在于是否对官僚制的存续做出取舍,而在于如何有效融入整合市场机制和社会力量以弥补以官僚制为基础的公共行政实践之不足。从这点上看,本着一种不彻底扬弃官僚制,而是寻求基于公共能量场以有效整合国家力量与社会能量正是以公共能量场为基础的公共行政模式富有生命力和解释力之所在。

(二)公共能量场的内涵

基于官僚制的缺陷及其在后现代语境中的修正,在吸收西方现代哲学尤其是现象学、物理学、构成主义、结构化理论的基础上,福克斯和米勒提出了“公共能量场”。首先,其中“公共”一词挪用和混合了阿伦特(Hannah Arendt)和哈贝马斯(Jürgen Habermas)的“公共领域”概念。但由于包含情境、语境及历史性,“公共能量场”相比“公共领域”一词更为具体和生动[1](102)。其次,“能量场”是对由人的意向性控制的现象学的在场或当前的描述,即在某一特定情境中谋划未来的积淀性行为(意图、情感、目的和动机)的集合[1](103)。简而言之,公共能量场指涉的是公共政策过程的特定场境,基于此,有着意向性的各种话语和能量进行彼此间的互动。

1. 作为公共政策过程的能量场

“最好把公共政策的形成、实施和管理理解成能量场,它是形成围绕着‘下一步我们该做什么’这一问题而松散地组织在一起的人类意向性的交叉点。”[1](108)显然,能量场贯穿于公共政策过程的始终。从“公共能量场是表演社会话语的场所;公共政策在这里制定和修订”[1](10)中不难看出,福克斯和米勒更为强调公共政策前端即决策中的能量场作用。他们指出,相比于传统精英式决策命令或诱导人们服从,公共能量场中却呈现出源头多元化的公共氛围,利于打破官僚垄断和优选政策方案。

2. 作为多元行动者参与互动的能量场

能量场“把人引向建构理解过程的社会互动”[1](104)。针对官僚制的“独白式对话”,福克斯和米勒提出了三种对话形式:“少数人的对话”仅是精英们的话语场;“多数人的对话”,容易导致表达的无政府状态,不能产生实质性贡献;介于二者之间的“一些人的对话”,虽然存在限制参与之缺点,但突出优点是切合情境的意向性和真诚性。在他们看来,基于公共能量场的对话能实现多元行动者间的参与互动,促成话语间的对抗性交流与协商共融。

(三)公共能量场的理论阙失

鉴于官僚制的权力扩张冲动、阻滞多元话语、官僚自利性与政策公共性的矛盾,通过强调基于公共能量场而非官僚制的公共政策过程,利于转变传统行政的内部导向和公共行政模式的转型。的确,公共行政应该是能包容各种政策话语的公共能量场的博弈过程。可以说,无论是解构传统公共行政的内在弊端,还是有效回应政策过程多元民主的内在要求,抑或是精准描绘公共行政的未来图景,公共能量场的提出让人看到了公共行政在转型分叉路口可能径直迈向民主行政康庄大道的希望。也许正是在这个意义上,行政学家古德塞尔(Charles T. Goodsell)对两位作者的贡献大加赞扬,“在公共行政管理领域的研究中,就目前来看,它代表了最高水平。”[1](序言5)国内也有学者认为:“对于公共行政学领域而言,公共能量场是一个哥白尼式的转折点,它为公共行政的反思提供了一个新的视角。”[3]

鉴于公共能量场的学术和实践价值,有必要使之成为一个内容相对丰富的理论体系与实用分析工具。然而,纵览《后现代公共行政——话语指向》一书,福克斯和米勒对公共能量场着墨不多,即便追踪其后续成果也鲜能有新发现,加之公共能量场本身的抽象性,其因而晦涩不清。尽管福克斯和米勒提出“要把公共政策及其行政实施重新理论化为一种公共能量场”[1](102)“要把能量场理论化”[1](序言12),但准确地说,公共能量场目前仍停留于一般性描述上,或是一种被认为蕴藏巨大潜力的治理模式,实属一项“未尽的事业”。在笔者看来,诸多内容仍有待进一步明确。

1. 公共能量场的概念指涉不明朗

通过引入场的时空维,福克斯和米勒使得公共能量场的确比“公共领域”更为具体,但其内容仍存疑难解的抽象。二氏时而将它视之为政策网络,时而将之同于话语间对抗性交流的场所。然而,这一“场所”究竟是关于某种情境的隐喻和指涉,还是他们基于“一些人的对话”所极力提倡的“跨机构联合体”“特别工作组”“政策网络”“社区”等的实在?公共能量场与政策网络有着怎样的异同?公共能量场中“各种政策话语”“意向性”“能量”“力的复合”这些相互模糊的概念有哪些不同?特别是,公共能量场是否仅限于后现代情境?

2. 公共能量场的形成与结构不明确

“各种政策话语”“意向性”是如何形成公共能量场的?基于话语有效性、重复性交流,二氏主张由政策网络和社区形成常态性能量场,但没有分析因偶然和突发形成的即时性能量场。事实上,现实中偶合而成的公共能量场不乏少见。另外,作为非实体态,场的结构虽不可见,且的确“场的结构并不遵循固定的公式”,但场结构的内部组成(行动者、联结点、博弈平台、主导者)仍是模糊的。

3. 公共能量场的过程不清晰

源于公共领域里的各种政策话语在相互交流和对话的过程中是如何“燃烧”“感染”和聚合以形成力的?来自不同域的各种能量之间、力之间是如何展开“对抗性交流”的?能量场的博弈过程是无序还是混沌,是否需要促进者与协调者?能量场有效博弈是否仅限于“参与、真诚、切合情境的意向性和实质性贡献”四项规则?另外,二氏认为介于“多数人的对话”的无限延续性与“少数人的对话”的独白性的操纵之间的“一些人的对话”,其优点在于切合意境的意向性和真诚性。然而,这种绩效对比是否存疑先入为主的臆断之嫌,多数人的对话是否一定导致无政府状态?

总的看来,植根于特定情境的时空性,加之各种政策话语主体的复杂性与多元性,增加了对各种不同类型的公共能量场加以分析、提炼和归纳以系统化、理论化研究的难度。但不论如何复杂,公共能量场作为现实治理实践的一种存在,总有着可以探寻的内在规律性,至少能进行理论性总体解析。事实上,如果公共能量场仅停留在概念的隐晦指涉或是对特定时空场域的抽象隐喻上,恐怕呈现给人们更多的只是一种对传统批判与解构基础上强调公共行政从官僚制转向能量场的模式转换价值,而不能提供现实可操作性的建构路径。因此,对公共能量场的概念维度、内容构成及分析框架等方面进行重构实属必要。

二、补构公共能量场的基本思路

虽然福克斯和米勒是在后现代语境中强调公共能量场,但不必生硬地将之贴上后现代主义的标签,或者认为其仅是西方后现代情景中的产物。事实上,诸如公共对话、审议恳谈、公民会议、舆论压力场等这些公共能量场原型其实一直都存于公共事务治理过程中。可以说,公共能量场是对围绕某一公共议题由多方主体参与形成的通过对抗性交流、协商对话、沟通合作而激发公共能量以治理公共事务的治理机制的概括。对其理解至少可以从概念维度、内容构成及类型表现三个方面加以诠释。

(一)公共能量场——概念的三个维度

作为一种非实体态,场的确较抽象;但场又是客观存在的,即公共事务真真切切地发生于公共能量场中。公共能量场的存在特性表现为其总有形成的条件、运行过程及作用表现。而从场中抽离出能反映其实在性的内质——情境、过程、结构三个维度能恰当地描述场的形成、过程及效用。

1. 情境维(Situation)

作为时空条件的公共能量场。时空是公共能量场从“潜在”到“在场”的基本条件。特定时空域的阙如,导致这种“潜在”处于未激活的状态。如果加上某一时间维——特定公共议题,将能激发公共能量场中围绕特定矢的(议题)的能量,从而使其处于“在场”势态。场的时空维,形塑了公共能量场并决定了该时空条件中的场是特定的、在场的、当前的、唯一的。

2. 结构维(Structure)

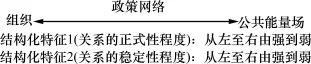

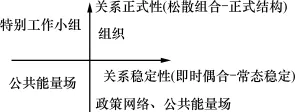

作为关系集合的公共能量场。社会科学对结构一词基本上界定为关系构成。公共能量场实际上来源于各个场域里的能量关系集合,然其结构性不同于组织与政策网络:组织具有正式关系结构,政策网络通常是“相对稳定的关系(relatively stable relationships)”[4]或“多少稳固的关系模式” (more or less stable patterns of social relations)[5],而公共能量场则有可能是偶合性的松散联合。由此,可以将三者排列在关系正式性(松散组合-正式结构)和关系稳定性(即时偶合-常态稳定)两个维度的坐标谱系中,见图1、图2所示。正式性与稳定性决定了组织往往封闭,政策网络也具有较强的“封闭性”[6],而公共能量场则可能更为开放。作为多主体关系结构,公共能量场与政策网络有着较大相似性。事实上,除了偶合性、即时性联合①这种情境特征以及开放程度不同外,在很多场合的确很难在二者间划分清晰界限。无怪乎福克斯和米勒视公共能量场中理想对话形式为政策网络,即“一些人的对话的话语在许多方面类似于政策文献中描述的政策网络”[1](143)。包含关系上,政策网络内往往有组织活跃其间,而组织和政策网络又通常是更大范围内的公共能量场中的行动者,见图3所示。由于场内的行动者都试图通过发挥自身能量以接近场内中心地位,进而影响甚至主导整个场的走向和决策资源分配。因而场内往往存在特定的结构态(势),即结构可以视为中心性势(Centrality)。场的特定结构一旦形成能够通过规范行动者行为对行动者的关系构成制约。当然,这种制约并不排斥行动者的能动性,实际上,行动者的能动作用又能改变和再生产出结构。

3. 过程维(Process)

作为互动博弈的公共能量场。公共能量场实质是一种多主体间通过博弈寻求解决公共议题、优化公共政策过程和改善公共治理的过程。基于公共能量场,政府与公民及NGO进行对话、协商、学习与合作,以促成公共议题的解决。可以说,公共能量场既是一个博弈议价与合作交流的共舞场,在此,各种意向、理念、话语相互碰撞、激荡与共生;公共能量场更是一个民主理念与协作精神的训练地,藉此,各种立场、观点、策略相互对抗、调适与合作。

图1 组织、政策网络与公共能量场的的结构化特征

图2 按正式性与稳定性特征划分的关系模式

图3 三者的包含关系

(二)公共能量场——八大要素构成

公共能量场是围绕特定议题、由来自不同场域的多个行动者基于特定的场体平台参与形成并施展各自能量,以旨在影响决策中心的多主体系统。该系统的有效运行既基于特定的联结者和导体作为互动平台,又需要有效的博弈规则保障及内部的管理维系。因此,公共能量场的八大要素构成包括:议题(Issue)、能量(Energy)、场域(Field domain)、场核(Field Core)、场结(Field node)、场体(Field Body)、场用(Field Rule)、场促(Field facilitator)。

公共能量场因特定议题(Issue)吸引来自各个场域②的行动者(Actor)加入而形成——场有③,也因议题的成功解决或不了了之而终结。“某一情境中的行动者可以是个体也可能是作为集体行动的群体”[7](6),其以信息、策略、财力、专业知识、权力等表现出来的能量(Energy)呈现出非对称性:例如,政府享有公权力;媒体拥有信息优势;非政府组织擅长志愿公益;专家具备专业知识;社区居民专有“地方性知识”[8]。这种非对称性必然形成场内博弈:一是行动者可能既冲突对抗又相互依赖;二是为影响决策结果,能量间会自由分化、组合并最终聚合(核凝聚,Corecondensation),这样,可能因此而形成场核)。常见的现象是,源于公共域的能量只有完成能量间的有效聚合才能足以制衡或对抗公权力域能量。在此过程中,场中可能存在某一旨在联结各方、组织动员并促成核凝聚的行动者——场结。

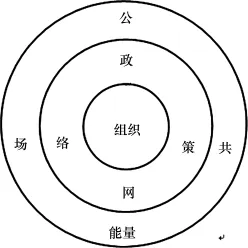

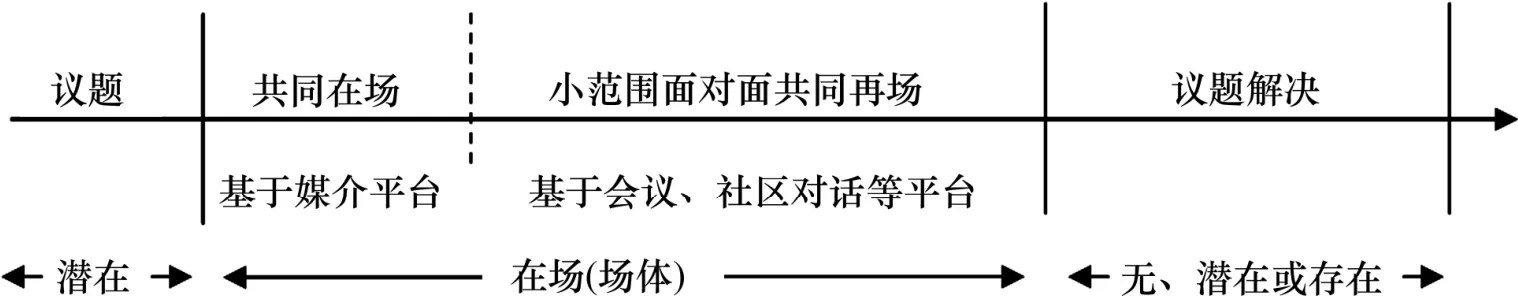

场内博弈及话语间的交流须基于特定的导体平台或公共空间——场体:一是在场。媒体由于其特有的“议程设置”[9]“传播议题与唤醒大众”[10]功能而能有效地承担起作为各种话语间交流互动的导体和平台角色。相对于报纸、广播、电视等传统媒体,网络论坛、微博等新媒体在这方面更有优势。二是面对面“共同在场”[11](159)。源于多个场域的多元行动者基于场体所进行的前期博弈互动,可能仅是多元话语表达、各方诉求间的互不退让甚至激烈对抗。为促进议题解决,最终需要决策方组成一个能代表各方并促进相互间对话、协商和达成可行方案的平台机制——小范围的面对面“共同在场”。这可以基于实在的场所(如社区、对话会、圆桌会等)或者实体性联结(如工作小组、政策网络等)来实现。基于场体平台,非实体态的公共能量场得以实体性活现,各种能量在其间自由互动,甚至进一步基于“面对面共同在场”以对话、协商和寻求议题的解决。在议题解决后,场可能处于无(问题解决而解体)、潜在(部分解决或虽成功解决但促进了行动者之间形成潜在的可触发的关联)、存在(形成相对稳定的关联)的状态,如图4所示。

场的博弈过程可能需要旨在界定主体资格、规范话语和行为的规则——场用。更为重要的是,当主体间发生冲突时,规则又充当评判、仲裁的标准与尺度。因此,规则有利于催生主体间的共生互动、增进合作与化解冲突。从内容上看,规则可以是惩戒性的,也可能是激励性的,或者兼而有之;从形式上看,其可以是显性的成文规定,也可以是非成文的惯例或习俗,还可能是行动者在互动(特别是长期互动)中主动构建而来。另外,当有着不同运行规则的多元行动者组成公共能量场时,难免会产生利益分歧、矛盾冲突。为减少场内冲突与分歧,防止分崩离析和促进各行动者对话以促成议题解决,场内通常需要能量场管理者——场促履行有关促进、协商、斡旋、谈判等职能。

图4 公共能量场的过程图

(三)公共能量场的类型——决策、执行与反馈能量场

自拉斯韦尔(Harold D. Lasswell)提出情报、提议、决策、合法化、应用、终止和评估的政策过程七阶段论以来,阶段论开始成为政策科学的基础,将公共政策过程大致划分为决策、执行、终止和评估等阶段也俨然成为多数政策教材的编撰体系选择。尽管阶段论在20世纪80年代末受到了纳卡鲁马(Robert Nakaruma)、萨巴蒂尔(Paul A. Sabatier)和简金斯—史密斯(Jenkins-smith)等学者关于“一个个独立阶段而割裂完整的政策过程”的指责,但宣告这种“传统智慧”[12]的行将就寝尚为时过早,阶段论的最大功效在于其不失为理解复杂政策过程的选择,其仍将继续在政策研究中“作为有价值的启发式方法而发挥作用”[13](34)。

如果同意阶段论在对理解政策过程上的作用,则可以此对政策过程中的公共能量场作一个分类:决策能量场、执行能量场、反馈能量场。在福克斯和米勒看来,“最好把公共政策的形成、实施和管理理解成能量场”[1](108)。按照这种观点,贯穿于政策过程中的公共能量场显然具有典型的阶段式特征。实际上,既然公共政策是一个连贯的过程,相应地,公共能量场的类型也应分布在这一连贯过程之中。显然,决策因其源头性而在政策能量场中居于前摄性的首要地位。

三、公共能量场的SSP分析

(一)能量场之整合性

各学科关于场的研究在具体运用上有所不同:物理学中的场是一种能量的分布状态和运行过程;哲学强调场的本体论意义,特别是场有哲学对“体与用”的剖析,揭示了场的表现形态与运行规则;政治学、心理学、新闻学、组织学、社会学等则分别研究权利场、心理场、舆论场、组织场域和社会场域,其都旨在分析提供行动者相互作用情境的场的形成、构成以及产出。但仔细分析不难发现,场研究又存在共性:一是场的构成是能量。物质与事物(哲学)、主体(心理学)、行动者(政治学、新闻学、组织学、社会学),这些其实都是能量的携带者,都可以看成是能量(物理学)相通的广义的能量概念。因此,看似带有较强学科色彩的不同的“场”实际上都可整合到“能量场”这一大的范畴之下,换句话说,能量场这一概念具有总体上的统摄作用。二是场基本上形成于相互关系,即行动者之间的互动甚至共生关系。三是场研究主要聚焦场内的运行过程。例如,物理学的能量守恒及能耗最小原理,场有哲学强调的“体与用”,新闻学关于舆论共振场形成及效用机理,心理学中心理场的内在机制,组织学中组织间的互动博弈,政治学中的权利制度安排,这些研究无不在于提示场的运行过程及内在规律。

(二)分析框架之重要性

萨巴蒂尔在《政策过程理论》中总结七种代表性的政策过程框架时指出,应尽可能多的运用多元框架,因为不同框架有适用不同情境的相对优势④。的确,由于每种分析框架侧重点不同并各有特色,任何一种框架都不能取代或否认其他框架,框架之间也并非完全不可通约。实际上,对有着的特定研究对象的分析通常需要借助于一个能提炼并概括出该对象不同表现形式的共性特征的一般性的、整合性的研究方法或分析框架。正如布迪厄与马丁(Bourdieu and Martin)所指出,尽管(某个)研究的对象很重要,但并没有应用该对象的研究方法重要,因为后者可以适用于无限多的不同对象[14]。

斯科特(W. Richard Scott)从组织场域的角度,认为鉴于各种组织场域的差异以及同一组织场域在不同时间的不同,主张建构场域分析框架[15]。福克斯和米勒强调“以公共能量场作为寻求考察公共行政的新方法”[1](9)。其用意都不言而喻——场是一种有效的分析工具。从这个角度看,寻求一种整合性的公共能量场分析框架的努力事实上是基于这样一种预设:即虽然特定的时空情景决定了某一公共能量场的存在是当前的、惟一的、即时的,有其内在特性,但人们能够基于对各种不同的公共能量场的分析中提炼和归纳出公共能量场作为一个整体所具有的综合性、普遍性、一般性的共同特征。正是这些特征刻画了公共能量场的本质属性,也标明了公共能量场作为一种分析框架的研究面、关联线和分析点。

(三)公共能量场SSP分析

从前述公共能量场的形成(Situation)、结构(Structure)、过程(Process)三个维度发展出公共能量场分析框架——SSP分析,以此确定公共能量场研究的“基面”(基本维度)、“构成”(八大要素)及“因子”(维度、构成之下所包含的各分析点)。

1. 形成

在吉登斯(Anthony Giddens)看来,时间是社会活动的构成形式。空间是一种互动环境,和时间相互交织[11](157-158)。作为一种存在的公共能量场为特定时空情境所形塑。即特定的时空条件——时空(场境)、行动者(能量)、议题(场源),促成了公共能量场(场有)。

(1)时间——场源、场有。时间不仅表现为钟表上的一个时刻,还是万物存在的基本方式。在政策领域,时间具有记录特定议题的显现、传播至进入议程的整个过程和代表时机的意义。从政策学者们对“‘议程’,就是对政府官员以及与其密切相关的政府外人员在任何给定时间认真关注的问题进行的编目”[16]的界定,以及对“非常关键的问题是什么时间、谁在关注什么样的问题”[13](96)的强调,可以看出,其突出时间作为议程的限定条件,即议程总是在特定时间内的议程;特别是金登(J. W. Kingdon)关于“政策之窗”则强调提上某一项议程时需要把握最佳的“时机”。的确,议题的形成过程与时间内涵中的“存在”“机遇”相关联。因此,以政策科学视野看,时间是标明议题过程和时机的一个范畴。如果说场有过程——从“潜在”到“在场”再到“面对面共同在场”,议题(场源)发挥了关键性的催生与聚合作用,那么,时间则又是议题形成的关键条件。

由此,S1:时间(议题与机遇)。其中,S1-1(场源):议题是如何提出与传播的?S1-2(场有):场的形成是围绕议题的行动者即时的、偶然的(时机)、松散的集合,还是长期形成的互动网络、国家制度体制等条件的推动与形塑?

(2)空间——场体。作为物的存在方式,空间可以是标明物的地理位置、坐标、场所的一个概念;作为交流的媒介,空间还可以是关于话语平台与交往情境的一个隐喻。空间不但提供了行动者交流的导体与通道,而且提供了行动者共同在场、反馈感知、交往互动的总体情境。在吉登斯看来,空间包括三个方面:互动环境中他者的客观存在(即“共同在场”)、区域化(相互交织在一起的共同在场之间的相互关系)、形体(在场的感官媒介)[11](159-160)。因此,仅有导体平台尚不足够,主体的感知也是决定公共能量场能否形成的关键。按照现象学理论,空间包括处于其中的身体,身体正是行动与它的周围世界的中介。处于情景之中的身体—主体需要有感知性、意向性与反思性,使它们的能量以及能量间的竞争、融合、妥协在空间里得以实现。因此,空间对公共能量场的形成起纽带与联结作用,甚至发挥着完成其从“潜在”到“实在”的关键性激活作用。

由此,S2:空间(平台与感知)。S2-1:场形成的导体平台是什么,其性质与作用如何?S2-2:是否形成小范围面对面的共同在场,作用如何?场内行动者对空间的感知如何?

2. 结构

“场是一个有能压大小‘刻度’的空间”[17]。不同能量由于能压差异(场内所处的位置、拥有的资源、名望、权力等的不同)会形成既定的排序组合——结构,其并非可见的结构形态或组织架构,而是指由于能压差所呈现出的结构态或结构势,是一种实有的存在。实际上,场的结构既是能量间力量对比、排列与组合的结果,同时结构一旦形成又对行动者起限制(惩罚、规训、约束)或促进(激励、形塑、提升)作用。

(1)结构构成——行动者、能量、场域。行动者怀着各种动机、携带各自能量进入场内,试图影响并决定场的结果。虽然行动者多元各异——各种公共与私人、个体与群体、国家与社会(甚至国际社会)的行动者都可能竞相登“场”。但从终极归属看,这些行动者无非源于国家(公权力域)、市民社会(公共域)以及国际社会(国际域)。因此,场的结构可以看作是围绕某一公共议题主要由公共域、公权力域甚至国际域的行动者在能量场“舞台”中“表演”的结果。从这个角度看,结构不仅是对能量间关系的一个反映量,还是一个能揭露隐藏于行动者能量背后的场域关系的量。

由此,结构构成分析点在于:S’1:场的构成状况。S’1-1(场域):场内的行动者的来源类别。S’1-2(行动者、能量):场的初始结构,即行动者的构成、在场中的初始位置、中心性、行动者之间的联结关系、能量大小情况等如何。

(2)结构中枢——场结。结构内行动者之间的关系可能并非直接或存在断裂,即“结构洞”⑤现象,这样各节点之间需要基于中枢联结中心(场结)作为汇聚点,各种能量在此汇流、聚合、衔接。场结凭借其在场中的优势地位,不但能主导、控制并导引场内的能量流向与互动频率,影响能量间的聚合,而且能协调行动者并达成统一行动。一般来说,通常是基于其在能量场中的能量势(Energy influence),如资源、权力、权威、信息等。这种能量势既可能是现有制度先行赋予和决定的,也有可能是通过场内博弈竞争而来。对此混沌理论做了很好的解释:各种参量的涨落此起彼伏,为了争夺对全局的支配权,它们之间展开激烈的竞争与对抗,最后在场内形成作为主导模式的序参量。因此,在一个互动相对频繁的场域中,主导者的产生有可能是场内经过耗散、混沌到有序中逐渐凸显出来的序参量。

这样,引申出另一个结构分析点:S’2:场结。场中是否存在联结各方行动者并主导能量交流的联结点?如果存在,该场结的由来、性质、地位、中介性、角色等如何。

(3)结构态势——场势。奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)指出,在努力理解行动场的初始结构后,制度分析在于深入地挖掘和探究影响行动场结构的因素。从这个优势出发,行动场被看成一组依赖于其他因素的变量[7](11)。这表明,结构乃衡量场内关系的量。关于关系,社会网络理论的“互动频率”“中介性”“亲密性”“互惠关系”提供了剖析具有持续互动关系的公共能量场结构的有益启示。而格兰诺维特(Mark Granovetter)提出的弱联结(weak ties)则又能够解释基于偶然性松散结合的公共能量场结构。进一步地看,场的结构体现了向心(决策中心)的趋势——场内的行动者都通过发挥自身能量以尽可能角逐场的决策权力中心,从而试图主导或影响整个场的走向,以利于自身。因此,场的结构又可以看作是中心性势的一个量,即结构=中心性势。场的初始结构具有相对稳定性,但各种内外因素,如新的强势行动者加入、场内博弈力量对比、场内博弈规则的修正、场促作用都有可能影响场内能量间的关系格局,使结构发生变化。作为关系的晴雨表,结构反映了场中能量的力量对比变化情况,有助于洞悉行动者的互动关系并能追踪场的演化轨迹。

由此,S’3:结构状态及演化趋势。S’3-1(场势):场内结构态势——能量间的对比关系、关系性质、均衡结果(交往频率、联结状况、中心性势)及演化情况如何?S’3-2(场境):结构的影响因素,如场外条件、场内过程等。

3. 过程

公共能量场是行动者历经对抗性交流、协商、对话、沟通的自组织过程。一方面,行动者特别是同一场域内的行动者之间可能会因共同利益而相互联合,形成核凝聚;另一方面,在缺乏类似于组织内单一的垄断式权威的条件下,要在这些利益分化、目标模糊、甚至可能充斥机会主义的行动者之间达成集体行动以促成场的产出又往往是比较困难的。这彰显出博弈规则及能量场管理者之必要。

(1)自组织——核凝聚(场核⑥)。根据自组织理论,当系统处于不稳定点时,场处于一种混沌未开的状态,各种能量都异常活跃,能压差使得场内的能量涨落此起彼伏,通过减少熵和噪音,从非平衡走向稳定。从博弈的充分性看,多元话语竞争、对抗式交流而不是和谐的异口同声是公共能量场的应然要求。福克斯和米勒通过引入阿伦特“对抗性紧张”指出:“我们不像哈贝马斯那样坚持认为有效性诉求的话语实现必须达到和谐,必须是没有争议的、非主导的普遍同意”。[1](116)其强调话语过程中的多元观点间的差异与自主。然其并不排除在能量互动中,基于共同利益可能会发生局部的集合效应(福克斯和米勒所言的“力的复合”),即来自于某一场域(比如公共域)的分散的行动者(如利益相关者、社会大众与媒体)的聚合与汇集形成核凝聚,用以抗衡场内其他行动者与能量流(比如公权力域中的政府)的力量。这样,场内形成单核(完全主导)、双核(分庭抗礼)或者多核(势均力敌)结果。

P1:自组织。场内过程(对抗交流、背叛信任、讨价还价、协商沟通等)情况,特别是,场内是否存在核凝聚过程,结果如何。

(2)博弈规则——场用。规则的建立是对公共能量场内缺乏统一性的主导权威以及有赖于统一协作要求的反应。场有哲学提出的场用即场内规则。吉登斯特别强调结构包括规则和资源。福克斯和米勒则强调“真诚、切合情境的意向性、自主参与、实质性贡献”四项话语规则。综合各家的观点,规则是结构中的约束和准则。一般来说,公共能量场中博弈规则的作用在于:界定参与资格、规范权利义务、规定话语及行动准则或者用以协调、管理、仲裁场内活动。因此,规则提供了场的稳定性、规范性与有序性,规则也能影响行动者的参与意识、反思能力、行动取向并最终影响行动者的能量产出。从这个意义上说,是否存在规则是判断某一公共能量场是否成熟的标志。从规则的产生看,既可能是对内嵌于更大的社会系统规范(如社会制度、法制、价值观)的反映和细化,也可能是行动者通过互动主动建构而来。需要指出的是,并非所有的公共能量场都存在规则。一般来说,在一个小的社群中长期互动的行动者之间更容易形成规则,而在由临时性、偶然性的“相遇”组成的公共能量场中规则有可能是相对缺失的。

由此:P2:规则的形成、变迁及演化。涉及规则的产生、规则的内容、规则对行动者的效用、行动者对规则的认知建构与生产、规则的动态演化情况等。

(3)公共能量场管理者——场促。当来自不同领域,有着不同能量、目标不尽相同、行事规则各异的行动者联结为公共能量场时,隔阂、不协调、紧张甚至冲突在所难免。为减少分歧、增进合作和达成共识,场内需要对复杂多元关系的管理。场结因其位居场内的优势地位而能够履行这一职能,但有时国家可能担当此角色。因为,场虽是自组织的,保持相对于国家的自主性,但国家有责任和能力对场施加影响。在这方面,治理理论中的元治理(Meta-governance)以及政策网络理论强调的网络管理(Network management)都基本上认可国家的管理者角色。因此,在公共能量场的治理过程中,国家实际上也能够承担制度安排、管理仲裁、协调纷争和促进推动的职能。但国家机构必须放下统治权威的高姿态,以调停者身份行事,通过战略(找到共识点、愿景共识)、制度(制度安排)与促进(协调、斡旋、说服、中介、调停、推动、宽容)等寻求共识点、促进场的最大产出。

由此:P3:公共能量场管理者。是否存在公共能量场管理者,谁充当此角色(行动者、国家还是第三方)。其职能如何(谈判、促进、协调、沟通、制度构建与安排等)。

四、余论

公共能量场是特定制度情境中的来自公共领域、公权力领域甚至国际领域的多方主体通过互动博弈和公共能量的激发以治理公共事务的治理机制。基于这一机制,多元主体间能够进行对抗性交流协商、分享信息、合作学习以寻求可能的优化方案和达成利益平衡。特别是,当政府垄断决策过程、参与渠道受阻时,基于公共能量场的治理实乃必需。此外,公共能量场还是一种有效的分析工具。事实上,如果我们承认时空情境的存在,如果揭示这一存在中的关系构成尤为必要、进而需要剖析整个过程的情境关联的话,那么,公共能量场就是一个考察多主体形成的公共治理结构及其内在关系的分析工具。然而,一方面,从理论上看,目前公共能量场研究总体上处于描述阶段,尚未形成包括本原界定、内容构成、分析框架、理论基础等在内的完整理论,如何夯实其学理基础是一个亟待填补的研究空白;另一方面,从实践看,基于公共能量场的治理绩效如何、存在哪些失灵、需要构建与完善哪些条件、如何对之有效规制,特别是如何剖析现实中公共治理领域里各类能量场要素(形成、结构、过程、绩效等)、场内行动者的行为、相互关联甚至场所置身于其中的外围的社会规则系统,这些问题都有待于学理解释并使之成为一种实用的分析工具。因而,对公共能量场进行拓展研究任重而道远,本文实乃抛砖引玉。

注释:

① 需要说明的是,这种偶合与即时性,表现为场内主体间的互动(对抗性交流、对话协商、沟通与合作等)虽是偶然形成,但具有一定程度的阶段上的持续性和相对持久性,带有“运动性”特点,区别于围绕某个议题偶然形成但很快解散的“群集”。

② 这里的“场域”不同于布迪厄“一个场域可以被定义为在各种位置(关乎权力或资本、利润的分配)之间存在的客观关系(支配关系、屈从关系、结构上的同源关系等等)的一个网络,或一个构架”。请参阅:布迪厄,华康德.实践与反思:反思社会学导引[M].北京:中央编译出版社,1998出版,第133-134页。布迪厄从社会学的关系网络,即长期竞争甚至斗争形成的相对稳定的社会关系的组合、情境和结构特征的角度来界定“场域”。而公共能量场中的“场域”指的是界限域,表明场内行动者及能量的来源(即公共域、公权力域、国际域),这些行动者之间的互动并非必然是长期性的。

③ 此处“场有”及下文的“场体”“场用”均借用场有哲学相关概念并针对公共能量场做了适应性改造。以场有哲学看来,一切存在都是依场而有,“宇宙”乃无限场有的名称。同时,场蕴涵着“体与用”的关系。场有哲学代表人物唐力权将“太极”称之为场有之本体或“场体”,即构成事物相对相关性的无限背景;将“易”和“道”称为“太极”之体之“场用”,即内在规律与规则。请参阅:唐力权.周易与怀德海之间[M].沈阳:辽宁大学出版社,1997出版。

④ 详见保罗·A·萨巴蒂尔.政策过程理论[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2004出版。

⑤ 详见罗纳德·伯特.结构洞:竞争的社会结构[M]. 北京:格致出版社,2008出版。

⑥ 严格来说,场核是场的结构中的构成,即S’,但场核往往是动态的,特别是其形成需要一个过程,因此,从形成源来看,场核又是场的一个过程,即P。可见,场核是经由场的过程所形成的场的结构构成,同时具有联接二者的属性。在本文中,为便于分析,还是更多将场核看成结构中的组成。

[1] 查尔斯·J·福克斯,休·T·米勒.后现代公共行政——话语指向[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2002.

[2] 马克斯·韦伯.经济与社会·下卷[M]. 北京: 商务印书馆, 1997: 296.

[3] 胡晓芳. 政治行政分合视阂中的行政公共性[D]. 苏州大学博士学位论文, 2009: 120.

[4] Sørensen E, Torfing J.Theories of Democratic Network Governance[M]. New York: Palgrave Macmillan, 2007: 9.

[5] Kickert W J M, Klijn Erik H, Koppenjan J F M. Introduction: A management perspective on policy networks [C]// Kickert W J M, Klijn Erik -H, Koppenjan J F M.Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage Publications Ltd. 1997: 6.

[6] Schaap L. Closure and governance [C]// Sørensen E, Torfing J.Theories of Democratic Network Governance. New York: Palgrave Macmillan. 2007: 112.

[7] Ostrom E. Background on the institutional analysis and development framework [J].Policy Studies Journal, 2011, 39(1): 7-27.

[8] Corburn J. Bringing local knowledge into environmental decision making [J].Journal of Planning Education and Research, 2003, 22(4): 420-433.

[9] McCombs M E, Shaw D L. The agenda-setting function of mass media [J].Public Opinion Quarterly, 1972, 36(2):176-187.

[10] Cobb R W, Elder C D.Participation in American Politics:The Dynamics of Agenda-Building[M]. Baltimore: Johns Hopkings Press, 1972: 142.

[11] 安东尼·吉登斯. 社会理论与现代社会学[M]. 北京:社会科学出版社, 2003.

[12] Nakuruma R. The Textbook Policy Process and Implementation Research [J].Policy Studies Review, 1987, 7(1): 142-154.

[13] 保罗·A·萨巴蒂尔. 政策过程理论[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2004.

[14] 皮埃尔·布迪厄, 华康德. 实践与反思[M]. 北京: 中国翻译出版社, 1998: 5.

[15] W·理查德·斯科特.制度与组织——思想观念与物质利益[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 217.

[16] 约翰·W·金登. 议程、备选方案与公共政策[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004: 4.

[17] 李玉海. 能量学与哲学[M]. 太原: 山西科学技术出版社, 2005: 70.

Lack and its supplementary construction of the public energy field

HAN Yi

(School of Public Management, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

Public energy field was considered as having high academic value in representing the transformation of public administration paradigm as it was put forward. But strictly speaking, Public Energy Field research has problems in obscure configuration, ambiguous composition and structure, and unclear process. It’s necessary to reconstruct Public Energy Field by redefining conception, analyzing inner elements and building a SSP framework. In fact, by especially by redefining SSP framework, we can define the three dimensions and eight elements of Public Energy and analyze the factors hidden behind the dimensions and elements. Furthermore, we can not only enrich Public Energy Field implication and endow its context but also advance it to be an effective analytical tool or a research paradigm.

postmodern era; public energy field; public administration; policy discourses; intention; configuration; SSP analytical framework

C93-05

A

1672-3104(2014)06-0206-09

[编辑: 颜关明]

2014-01-26;

2014-10-14

国家社科基金项目“省直管县体制改革进程中的市县关系转型与优化研究”(12CZZ040);江西省高校人文社科项目“省直管县体制改革中的市县关系研究”(ZZ1207)

韩艺(1980-),男,江西九江人,博士,南昌大学公共管理学院副教授,主要研究方向:比较行政,府际关系,环境治理