基于行动者“满足性失灵”的社会稳定风险动力机制构建

高山,高腾腾

(中南大学公共管理学院,湖南长沙,410073)

基于行动者“满足性失灵”的社会稳定风险动力机制构建

高山,高腾腾

(中南大学公共管理学院,湖南长沙,410073)

社会稳定风险是指社会秩序遭受破坏、导致政治经济和社会生活无法正常进行的事件发生的可能性。社会稳定风险事件具有“人化属性”和“工具性”特点,从行动者视角可以调和现实主义和建构主义各执一面的风险本体观。基于行动者动机的内在需要可以抽象出行为产生的一般模型,从中提炼出基于需求层次动力学的“满足性失灵”解释框架,该框架支持相关的理论整合,同时对经验问题的动力因具有较强的解释力。

社会稳定风险;需要层次;满足性失灵;动力机制

随着改革渐入深水区,社会阶层全面快速分化,利益格局多元复杂,各种矛盾越发显性化,社会面临的风险与冲突越来越具有关联性、整体性、严峻性。高风险社会扩展了公共政策的传统边界,社会经济发展的每一个计划、项目和政策安排都有可能隐藏着危及社会稳定的风险。自上世纪八十年代以来,国内外学者对“社会风险”和“社会稳定”有了大量研究,然而,对“社会稳定风险”的认识却仅仅是近十年以来的事,在我国的语境下,社会稳定风险总是停留在“评估”工作的实际需要中①。诚然,“社会稳定风险评估”对风险控制来说具有正本清源的重大意义,但实操过程中我们发现,评估主体及其责任模糊不清,评估对象、标准、方法业界缺乏公信合理的规范,评估内容和指标体系更是缺乏统一可用的框架,甚至在“影响评估框架内还没有开发出评估工具和可能形成的风险概念”[1]。究其原因,我们看到,不仅在实践中,甚至理论界,对于评估工作的前提——社会稳定风险概念的准确把握——存在着模糊的认识。究竟什么是社会稳定风险,社会稳定风险的肇始的动力从哪里来,对这些问题的深入思考是本文考察的逻辑起点。

一、社会稳定风险的概念及其特点

(一)社会风险:损失性、不确定性

对社会风险内涵的界定,除了国外学者进行的广义探讨外,宋林飞认为它是社会难以承受的损失或影响,是国家风险(包括政治风险、社会风险和经济风险)的一种形式。具体来说,它是指所得分配不均、发生天灾、政府施政对抗、结社群斗、失业人口增加造成社会不安、宗教纠纷、社会各阶级对立、社会发生内争等因素引起的风险[2];冯必扬认为社会风险是社会损失的不确定性以及个人或团体反叛社会行为引起的社会失序和不稳定的可能性[3]。童星、张海波认为由于经济、政治、文化等子系统对社会大系统的依赖,任何一个领域内的风险都会影响和波及整个社会,造成社会动荡和社会不安,成为社会风险[4]。

这三种界定是国内最主要的三种取向,其中,宋林飞和童星等因为对“社会”的内涵和外延的限定不同,所以取向相反:他们都把国家或社会看作一个复杂的巨系统,不同的是,前者是狭义社会风险取向,即社会风险是国家风险的社会维度,而后者是广义的社会风险取向,即所有子系统领域的风险都有产生社会风险的可能性。而冯必扬的定义从风险属性出发,认为“损失性”而非“不确定性”才是风险的本质,而不确定性正是损失的不确定性,同时,他也取“狭义社会”概念,认为社会风险就是社会损失的不确定性。

(二)社会稳定:公序良俗、井然不紊

“稳定”即稳固安定,描述一种相对不变的状态。“稳定”是一个中性概念,它的一个极端是静态的稳定,即表现为僵化、死板、停滞,另一个极端是动态的稳定,即表现为流动、交融、和谐[5]。社会稳定显然应该是动态的稳定,是政通人和、安居乐业,公序良俗,井然不紊的“治世”状态。因此,对社会稳定及其更高阶段的社会和谐的期许即成为一种价值追求,对其正面描述,莫过于《礼运·大同》篇所刻画的天下为公,选贤任能,讲信修睦,老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养的“大同社会”[6]。

社会稳定的外延极其丰富,一言难尽其意,因此,学界多从其反面——不稳定甚至危机等方面——进行测量。例如国外学者F.T.汉厄的“弗兰德指数(Forlend Index)②,美国外资政策研究所的“政治体系稳定指数”③,爱兹的社会不稳定6大指标④,以及布热津斯基的“国家危机程度指数”⑤。国内学者设计指标体系主要从主客观相结合方面(原国家计委稳评课题组)[7];发生过程的方面(宋林飞,警源、警兆、警情三大方面为主构建的40个指标体系)[1](72-75);主观感知方面(朱庆芳,包含经济方面、生活水平和质量、社会问题和反映民意的四个方面)[8];冲突类型方面中(胡联合、胡鞍钢、王磊,圆桌政治、夜晚政治、聚众政治三个方面稳定指数计量方法)设计测量指标体系[9]。

(三)社会稳定风险:人化属性、工具性

可以说“社会稳定风险”脱胎于“社会风险”和“社会稳定”两个概念。以贝克[10]、吉登斯[11]为代表的风险社会理论家的早期研究承袭了“现代性理论”宏大叙事的反思性关切,开启了概观风险社会图景的第一次雄心勃勃的伟大尝试,后来者又从各自学术旨趣和学科传统的方法来窥视社会风险问题,综合来看,多数学者对社会风险的认识有着以下共识:① 社会风险与社会的复杂性和不确定性有关;② 社会风险无处不在,现有的技术和社会制度无法根除;③ 人们的风险预期,对风险的可接受性本身也会产生风险;④ 技术创新和发展使得当局权威和专家话语受到冲击;⑤对风险正负效应的关注,使风险逻辑成为行动的内驱力,甚至与生存逻辑语意交叠,成为行为选择的动力。涵盖二者内涵,并结合我国的文本和语境,在本文中,我们认为社会稳定风险是指:社会秩序受到破坏的可能性。具体来说,是指社会成员因其利益受损或者需求未能得到满足,而引发群体性事件或个体极端事件,破坏社会秩序的可能性(秩序一般指维持社会正常运作的规则的连续性和确定性,主要指社会管理制度和法律规章,也包括道德习俗)。社会稳定风险的产生不同于一般的原生性社会风险,它寄生于人,依赖于人,依赖于行动者反叛秩序的行动,因此具有“人化属性”。同时,它又不同于一般的治安犯罪事件,破坏秩序只是行动者的手段,通过破坏秩序,宣泄不满,甚至报复社会,引起舆论和社会广泛关注,直接或间接迫使执政者或责任方做出政策调整(资源/权利重新分配),从而使诉求的满足得以合法化。因此,社会稳定风险又具有“工具性”特点。

二、行动者视角中的社会稳定风险本体

(一)现实主义和建构主义两个范式的理论取向

如上所述,国内外直接对“社会稳定风险”的研究甚少,与之相关,对社会风险研究的考察就成为管窥社会稳定风险研究的题中应有之义。风险与不确定性相关,并与人类发展如影随行,现代风险在科技高速发展和全球化扩张的时代背景下,在我国城市化加速推进,经济转轨和社会转型发展的国情特点下尤为突出。中共十八大报告明确指出“建立健全社会稳定风险评估机制”。十八届三中全会出台的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,“创新有效预防和化解社会矛盾体制,健全重大决策社会稳定风险评估机制”。改革的顶层设计把社会稳定风险问题纳入制度层面的同时,也加速了社会风险文化的形成。尽管在理论研究中,人们对究竟是制度主义所主张的作为客观实在的风险增加了,还是文化主义所主张的人们对风险的感知增加了的判断存在分歧,但却说明现代风险已经从制度和文化两个维度上潜移默化地改变了传统社会的运行逻辑。

在对一项社会事实的描述中,有两种理论取向。现实主义理论取向将某个社会事实看作是社会实体自在发生的,人们对社会事实的表达如同照相式的客观反映。建构主义理论取向将某个社会事实看作是人们的观念构造的结果,对发生的同一事实对象,观察者的观念不同就会有不同的“事实”。

强调风险的现实性,则强调了个体理性的力量,认为政策制定者可以在一定范围内控制风险的实践后果,这无疑限制了分析研究的框架;强调风险的建构性,也并不意味着不存在风险自然产生的实际效果。因此,很多研究者已经意识到简单地将风险研究取向分为现实主义和建构主义并不妥当,“社会风险既是现实的,又是建构的,它们散落在从现实主义到建构主义的光谱上。社会风险在本质上是现实的,一旦嵌入社会结构之中就是建构的”[11]。而目前的研究大多停留在宏观的现实层面,将研究的重点集中于形成社会风险的制度政策和风险形成后的危机处置上。对于风险的微观社会心理,产生过程,从微观向宏观的传递和放大,社会动员等引起更为广泛的社会危机的机制缺乏深刻理解,这就削弱了研究的效度,因此风险研究不能偏废其一。

(二)行动者视角:弥合范式鸿沟

基于以上考量,也有学者试图通过提出一些概念调和这两种取向,并越来越倾向于分析人对于接收到的信息如何做出反应或互动,从而建构或修正对风险的认知。从逻辑顺序上看,假定风险酿成的损失或危机已然发生,除了进行应急管理外,研究的重点应该是人们如何理解、选择和规避这些风险,这种回溯式的微观研究,以及从微观到宏观演化放大的过程考察实则是前瞻性地消解未来风险的经验的原始积累,也是现实主义必须回到建构主义才能再走向现实主义的一条路径。

另外,信息爆炸的时代,技术专家和当局话语的权威性受到挑战,民众与专家的意见并非总是一致,人们对风险的掌控力在风驰电掣的科技发展及其带来的不可测量后果面前显得捉襟见肘。从近年来公共安全问题以及社会冲突多发的态势来看,现有的监管体制与专家知识体系显然无法满足民众的要求,对当局的信心的大打折扣使得人们更愿意选择相信自己,权衡风险和收益,因此,更有必要加强对社会稳定风险在“行动者本身”维度的研究。

再次,从社会稳定风险的内涵特征来说,“人化属性”和“工具性”使得研究的视角聚焦到风险的微观主体——行动者——身上,从作为“行动者”的人的视角考量,不仅涵盖了风险研究的制度结构因素,也使社会文化因素嵌入其中,同时,也规避了普通民众和技术专家知识不对称的差别,对理解社会稳定风险的肇始之因更为重要。社会状态的稳定与否,社会秩序的失范与否都与人对规则的认知、人的需求的满足、人的福利的损益密切相关。

三、基于“满足性失灵”的社会稳定风险动力机制构建

(一)“机制”与“动力机制”

“机制”(mechanism)一词最早来源于拉丁语,由古希腊语中的“机器”和“结构”或“装置”构成,社会科学中的“机制”概念,泛指影响机体或系统的诸要素间相互作用的过程、模式和功能。“动力机制”,简言之,就是推动机体或系统运动、变化、发展的内外部力量的作用方式,是使系统诸要素、部分、环节在互动中形成整体良性运行的结构和功能。偏重于对事物运行起关键作用的促进、制衡或协调的结构、潜能和模式。

(二)应对性行为

社会稳定风险产生的动力来源于行动者破坏和反叛社会秩序的行为,这种行为不是表达性行为,而是一种应对性——有目的、有意识的、有动机的——行为。考察任何有目的有意义的人类行为的根本成分,首先应从“目的”和“手段”这两个范畴入手。

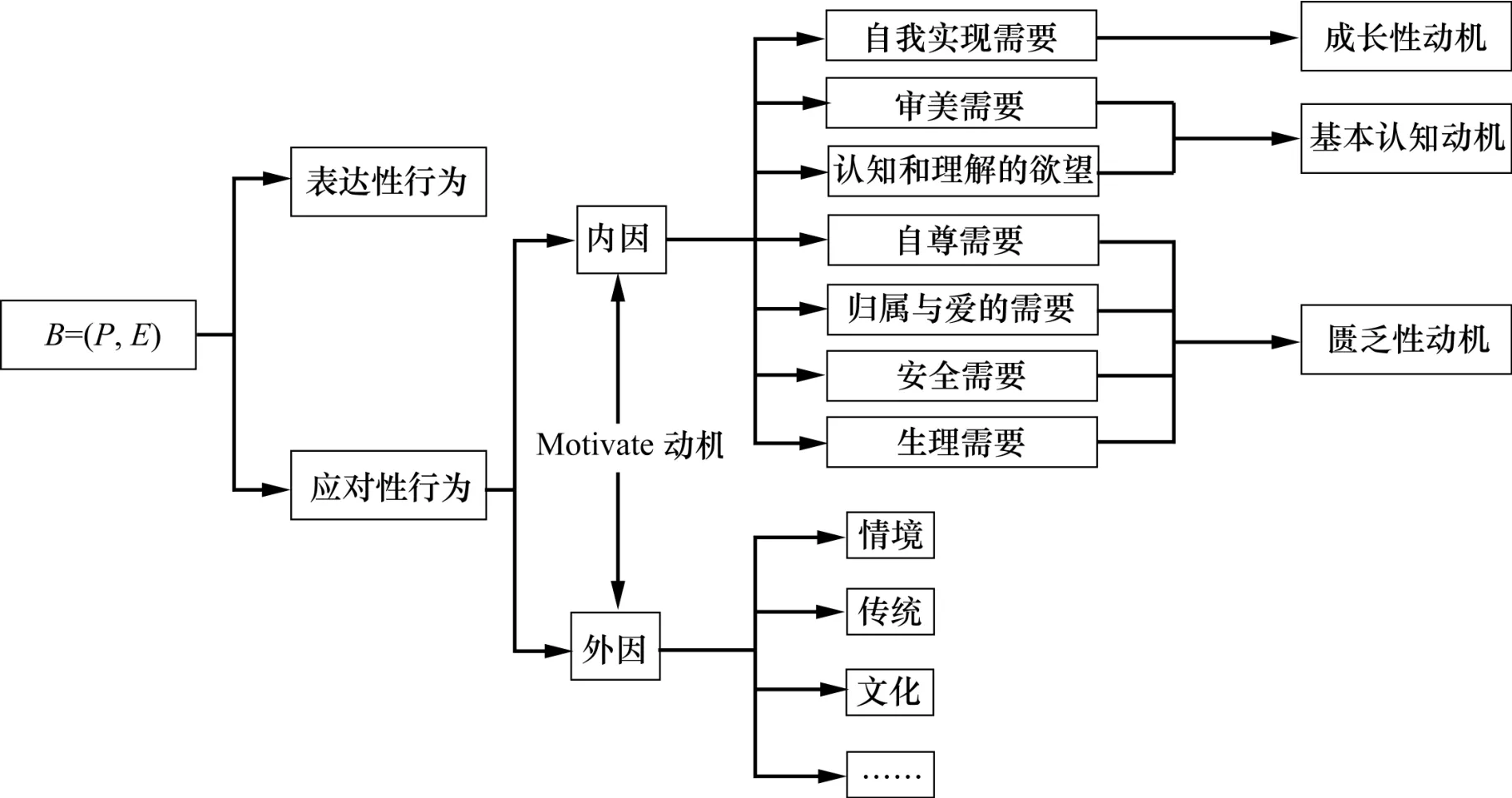

产生社会稳定风险的行为具有工具性特点,属于应对性行为,我们可以考察影响应对性行为的变量因素。首先,我们承认行动者的行为是内外因共同作用,内在需要和外在环境以及文化要素相互影响下的产物。应对性行为最突出的特点就是工具性(手段性)和目的性。工具性面向行为表现,目的性面向内在需要。需要(need)是个体内部的一种不平衡状态,它表现为个体对内部环境或外在条件的一种稳定的要求,并成为引发个体活动的原动力。而动机(motivation)在需要的基础上产生,是引起、维持和促进个体和群体行动的内驱力,是内在需要和外在条件交互作用的结果,是行为产生的驱力。

(三)行为与动机的关系

马斯洛根据人类特性是在生物进化阶梯上渐次形成的原理,提出一种融合机能主义、格式塔心理学的整体论以及心理动力学的积极动机理论[13]:以对人的基本需要的理解为基础,他认为驱使人类行为的动力是人的一些基本需要,这些需要构成了一个系统,可以分为五个层次:生理的、安全的、归属和爱的、尊重的、自我实现的需要。后来,他又在尊重需要之后加入了认知需要和审美需要。他认为这些需要是人的基本需要,并由低到高构成一个有相对优势关系的等级体系,个体的行为是由优势需要决定的。最低层次的需要是个体维持生存所必须的,它是一种随生物进化而逐渐变弱的本能;最高层次的需要是高级需要,是生物进化而逐渐显现的潜能。马斯洛认为较低层次的需要(如生理与安全需要)优先于高层次的社会需要和自我实现需要,较低层次的需要得到满足后,他们对行为就不再有激励作用,个体就会将注意力投向更高的层次,使之成为引导个体行为的动力,这就是马斯洛的需求层次动力学。

也有人提出内在动机、外在动机之说。如布鲁纳(J.S.Bruner,1960)在其代表作《教育过程》中认为内在动机主要由三种内驱力引起:一是好奇心,二是好胜心,三是互惠心。而外在动机是个体在外界要求与外力的作用下产生的行为动机。比如个体参加某项活动并不是处于对活动本身的兴趣,而是活动以外的刺激,如外在的奖励或者压力等。

其实,布鲁纳的内外动机都可以整合进马斯洛的需要层次理论:好奇心是一种认知的欲望,好胜心是一种获得认可和尊重的需要,互惠心则是归属和爱的需要,外在的压力和奖励都可整合入安全、归属和爱甚至尊重的需要里。因此,可以说在理解人的动力结构方面,马斯洛的需要层次理论为我们提供了一个迄今没有其他理论能够替代的模型。

诚然,文化和环境对行动者的行为选择有不可忽视的影响,但这种影响是间接地、春风化雨般与人本身的需要发生作用,产生新的动机,行动者在新动机的推动下走入社会,又在社会环境的形象中培育、改变或者发展动机。因此,可以抽象出一般的人类行为影响因素模型;可以用B=(P,E)来抽象行动者的行为。其中B即behavior,P即personality,E即environment。具体见图1。

图1 行为动机图

(四)“满足性失灵”

社会稳定风险事件的最终产生,除了行为内驱力以外,还经过资源动员、社会放大、社会网络等社会演化过程。我们考察的动力机制,首先向内着眼于起关键作用的促进、制衡或协调的结构和潜能,即行为产生的第一动力因——内在需要,尤其是匮乏性需要的满足。

现代社会经济的发展解决了人的基本生活匮乏的需求问题,随之而来的社会问题便是因为相对收益差距的比较而产生的满足性失灵。在这里,外在环境经济条件的变化,使得个体在与参考群体的比较中产生相对匮乏感,继而因价值观等内在动机因素的影响而强化为相对剥夺感。

在动机理论中,满足与匮乏是同样重要的概念,因为它将机体从相对来说更强的低层次需要的控制下解放出来,从而允许更加社会化的目标出现。如果相对优势需要无法得到满足,则这种需要就会主宰行动者的行为,产生对应的诉求和动机,从而使行动者陷入“满足性失灵”状态,而这种状态的后果则是失望、无奈、不满、怨愤、敌意、冲突、破坏、侵犯、攻击等行为。

这种由基本需要的“满足性失灵”而导致的负面情绪的社会化、扩大化就形成了社会稳定风险。学界对该问题的广泛关注,也提出很多支持性理论,其中代表性理论有“挫折—攻击说”和“相对剥夺说”。

1. 挫折—攻击说

美国耶鲁大学人类关系研究所的多拉德(J. Dollard,1939)在他出版的《挫折与攻击》一书中指出,挫折是个体对目标作出的反应受到干扰时所产生的状态。该假说认为攻击总是挫折的结果,挫折总会导致某种形式的攻击,挫折和攻击行为之间存在普遍的因果联系。多拉德等人还提出,直接的身体和语言攻击是最常见的攻击形式,当直接攻击受到阻碍或抑制时,个体也可能采取其他形式的攻击,比如散布流言蜚语等。这种替代性攻击不仅发生在攻击的形式上,而且可能发生在攻击的对象上。贝克威茨对多拉德的假说进行了修正。他认为,挫折导致攻击是因为消极情感与攻击行为之间存在一定的关系。挫折是令人讨厌的,不愉快的情感体验,这种挫折产生的消极情感(如愤怒、不满),能够引起最初的攻击倾向和准备性[14]。

多拉德的理论阐述了挫折与攻击的因果关系,贝克威茨的修正引入了消极情感的唤醒、对攻击线索的认知等中介变量。二者都肯定了内在需要的满足受到干扰的情况下(“满足性失灵”状态)会产生消极情感,甚至攻击倾向。攻击的表现形式和替代性行为也支持社会稳定风险事件的表现形式。

2. 相对剥夺说

最早由美国学者S.A.斯托弗(1949)在《美国士兵》提出,但斯托弗并没形成系统的因果关系理论,其后R.K.默顿(1949/1968)在《社会理论和社会结构》一书中加以阐释,是指个体或群体对于自身相对状况所持的态度,是一种主观的心理感受。这种感受源于对自身利益得失的判断和评价,是一种社会比较的结果。在比较中,选定他人或他群作为参照物,个体或群体将自己的利益得失与参照物进行比较,若认为自己比参照物得到的少,就会有不公平感产生, 认为自己本应该得到的东西没有得到,这种剥夺只是相对的,并非是绝对的,因此称为“相对剥夺感。”

在特纳建构的综合性冲突过程模型中,被剥夺者的情感唤起——“相对剥夺感”的知觉——是社会冲突的第五阶段[15](一共九个阶段),也是冲突行为的初始动力因。《论语·季氏》第十六篇写道“不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。”足见相对剥夺感的产生也是冲突行为的动因,是破坏安定秩序的心理根源之一。

实际上,马斯洛也有考察过相对剥夺感,不过他从目的和手段的角度认为,以他人为参照群体的社会比较只是手段,目的是为了获得自尊的需要。退一步说,如果个体不去主动比较,实则比较的结果已经出现,处于弱势的个体感觉到不公平感的根源是失去了自尊,并引发强烈的社会不满甚至反叛社会秩序、危害社会稳定的行为。所以,相对剥夺感而导致社会冲突,也是内在需要“满足性失灵”的一种表现。

如果说挫折—攻击说直接验证了个体内在过程的“满足性失灵”后的攻击、甚至破坏反叛和破坏社会秩序的行为,那么“相对剥夺说“则验证了人际水平或者群体过程中的“满足性失灵”状态下的行为取向。行为基于动机,而动机本身就是内外条件相互作用的结果,行为驱力的的外在条件更加客观和现实,而导致危险行为发生在不同的个体上的的真正根源来自于匮乏性需要的满足性失灵。满足性失灵可导致行为产生变化,在理论上也得到了“挫折攻击”和“相对剥夺”说的证明。因此,可以说,基于个体行为内在匮乏醒需要(动机)的“满足性失灵”是社会稳定风险事件产生的动力机制。

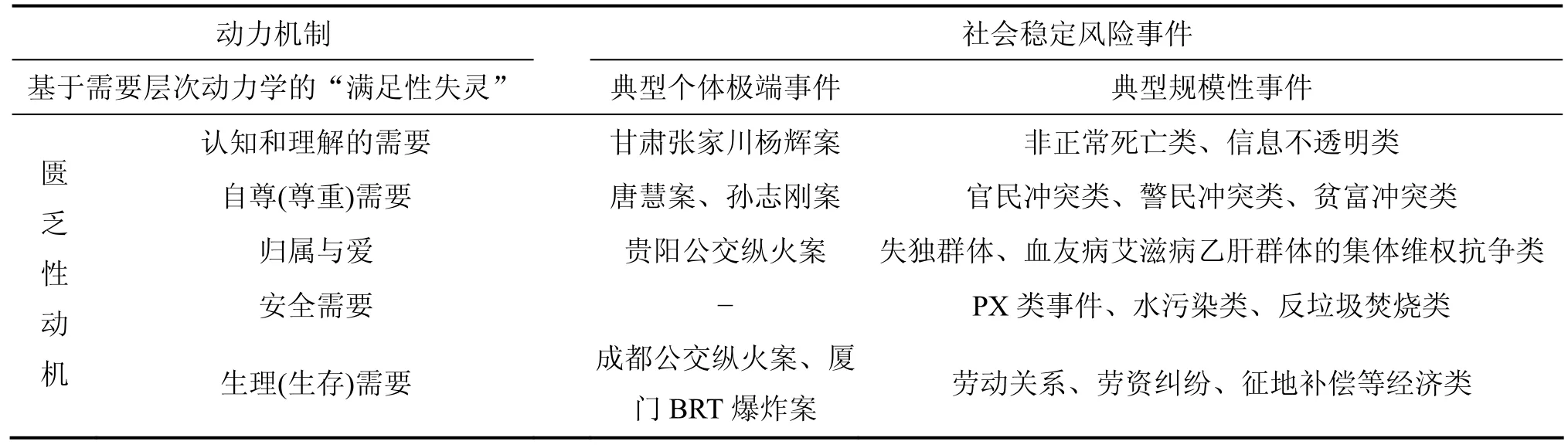

四、“满足性失灵”框架的经验解释力

社会稳定风险的最终酿成,是个体行为、群体行为经过一系列的社会传递、动员和放大的社会化过程。而本文只考察了这个过程的初始阶段,即触发动力因(或动力机制),经过前面的理论分析,并整合学界的代表性理论,形成了基于需求层次动力学的“满足性失灵”框架,并初步地阐释了该框架的理论解释力。下面,基于经验问题考察一下框架的实践解释力。

(一)生理需要的“满足性失灵”解释

生理需要又可称为生存需要,是动机理论的基点,指人之为人的最基本的体内平衡,是满足简单再生产以使生命得以延续、并不断改善的本能。生理需要对应的是生存逻辑的低层次需求,因此处于社会最底层的弱势群体往往因面临生理需要的不能满足,缺乏安身立命的能力,极易对生活绝望,并把这种绝望归因于社会从而采取破坏秩序甚至反叛社会的行为。例如,2009年的“6·5成都公交车纵火案”[16]和2013年“6·7厦门BRT爆炸案”[17],案件的起因都是肇事者没有经济来源,生活困难,生存需要得不到满足而悲观厌世,报复社会以泄不满。另外,2011年潮州欠薪引发聚众冲突事件;2011年因土地、财务和选举问题冲突的乌坎事件(还包括尊重和认知需要的“满足性失灵”);2012年武汉晨鸣拆迁补偿抗议事件均起源于民众用于生存需要的工资和补偿没有得到满足而致。

(二)安全需要的“满足性失灵”解释

如果生理需要相对充分地得到满足,就会出现安全类型的需要,包括对稳定、依赖、保护、免受恐吓、焦躁和混乱的折磨、对体制、秩序、法律、界限的需要以及对保护者势力的要求等。生理需要的所有特点同样适合这些欲望,只是程度稍弱。它们可能同样控制机体,几乎可能成为行为的唯一组织者,调动机体的全部能力为其服务。如果安全类型的需要得不到满足,同样会发生破坏秩序以追求安全诉求的行为。例如,从2007年的厦门PX项目事件到2011年的大连PX项目事件,再到2012年的四川什邡事件和启东事件,以及2014年的茂名PX事件[18],这些事件都是从自身安全、家园安全而触发的环境保护类群体性事件,最初的根源在于民众对安全和界限的需要受到外界的阻滞而呈现“满足性失灵”状态。

(三)归属和爱的需要的“满足性失灵”解释

如果生理需要和安全需要都得到较好的满足,爱、感情和归属的需要就会产生并成为优势需要,重复着以上的环节。归属和爱的需要表现在行动者强烈地感到孤独、被抛弃、被拒绝的疏离感、陌生感以及绝望。如2014年贵阳公交车纵火案[19],案件嫌犯因妻子婚外情而感情受挫,并最终报复社会;还如我国百万失独群体尤其是汶川地震后陡增的失独家庭的生活世界的坍塌和抱团取暖、联合上访的政策抗争;以及血友病、艾滋病和乙肝携带者的集体反歧视抗争,甚至报复社会的行动。

(四)尊重需要的“满足性失灵”解释

正常人都有一种获得对自己稳定不变的、通常较高评价的需要和愿望,即一种对于自尊、自重和来自他人的尊重的需要和欲望。这种需要可以分为两类:第一,对实力、成就、全能、优势、信任以及面对世界时的自信、独立和自由的欲望。第二,对名誉或威信(来自他人的尊重)的欲望,对地位、声望、荣誉、支配、公认、重要性、注意、高贵或赞赏的欲望。自尊需要的满足导致一种自信的感情,一旦遭遇挫折就会产生自卑、弱小、无能的情感,这种情感极易在社会比较中被自我知觉,从而产生相对剥夺感。在社会贫富差距较大、阶层固化、官本位思想浓厚的地区,处于弱势地位的民众极易产生“仇官”“仇富”心理,以致于本与自己无关的事,也因为处于自尊需要而产生的同理心、同情心、荣誉心和相对剥夺感的共鸣而聚众抗议,破坏公共秩序。如2004年重庆万州事件[20]中搬运工与公务员的冲突、2005年安微池州事件中富商与小民的冲突、2011年广州增城事件中小贩与城管的冲突。这些事件本来只是普通的民事纠纷,结果民众的同理心、同情心和相对剥夺感在在自尊需要的作用下被唤醒并很快弥漫扩大化,最终酿成危害社会稳定的冲突事件。

(五)认知和理解需要的“满足性失灵”解释

认知和理解的欲望来自对事实真相的知觉和好奇心。例如2008年贵州瓮安事件[21]、2009年湖北石首事件、2011年湖北利川事件,这三个典型案例,都因为案件当事人非正常死亡,而家属和百姓不相信官方给出的死亡鉴定,进而引发大量不明真相的群众的聚众冲突。同样类型的案件中特别值得一提的是2013年甘肃张家川初中生杨辉因发帖质疑警方对一起意外死亡案件的判断,而以“煽动群众游行、危害社会秩序罪”被刑拘,后来在群众压力和网络舆论的指责下,被无罪释放,成为“转发500次被入刑”的第一案[22]。这起案件的动因是群众认知和理解需要的“满足性失灵”,而在社交网络推波助澜下扩大化为社会稳定风险。

非常重要的一点是,任何产生社会稳定风险事件的当事人行为都是众多因素交互作用的结果,每个行为的产生都有主宰机体的优势需要成为行为的主要内驱力。在可见的案例里,有单一优势需要的“满足性失灵”的作用,也有复合需要的“满足性失灵”的作用,需要在多大程度上能够获得满足并没有量的规定,因此,行为动力因人而异,复杂多样,详见表1。

表1 我国社会稳定风险事件动力机制类型分析

五、结语

用“满足性失灵”分析社会稳定风险的动力机制,对研究者来说只是找到了社会稳定风险产生的触发点,对于触发了“满足性失灵”之后,在多大程度上能够形成以及怎样传递、扩散、放大,并最终酿成公共危机,则有待我们的下一步具体深入的研究社会稳定风险的演化机理和发展趋势,但对于公共部门来说,已经提供了创新有效缓和群众矛盾,提前化解社会稳定风险的大有可为的空间,有助于风险治理和维稳工作在各个节点、各个阶段上的战略展开。

注释:

① 2005年,四川遂宁率先在全国探索重大工程项目社会稳定风险评估工作以来,社会稳定风险评估之路已经走过10年。10年间,这条兼顾顺利推进经济发展改革、维护社会和谐稳定、保护人民群众切身利益的社会稳定风险评估之路不断完善,日趋成熟。各地区各部门,以及中央文件多次提到要建立健全社会稳定风险评估机制。

② 富兰德指数是20世纪60年代末期,美国商业环境风险情报研究所的F·T·汉厄教授设计的反映国家风险大小的一种评价指数——国家风险预测指数,亦称富兰德指数。富兰德指数以0~100表示,指数愈高,表明该国风险越低,信誉地位越巩固。

③ 包括经济特征指数,社会冲突指数与政治过程指数,评分时各占1/3。

④ 包括精英人物专权;大众需求严重得不到满足;社会资源日趋贫乏;政治动荡不安;家庭结构处于崩溃状态;传统文化力量处于崩溃状态。

⑤ 包括国家信念的吸引力;社会心理情绪;人民生活水平;执政党士气;宗教活动;民族主义与意识形态矛盾;经济私有化;政治反对派活动;政治多元化;人权问题等10个方面。

[1] 朱德米. 社会稳定风险评估的社会理论图景[J]. 南京社会科学, 2014(4): 58-66.

[2] 宋林飞. 中国社会风险预警系统的设计与运行[J]. 东南大学学报, 1999(1): 69-71.

[3] 冯必扬. 社会风险视角、内涵和成因[J]. 天津社会科学, 2004(2): 73-77.

[4] 童星, 张海波. 中国转型期的社会风险及识别——理论探讨与经验研究[M]. 南京: 南京大学出版社, 2007.

[5] 郭湛, 王洪波. 改革、发展、稳定、和谐的动力机制[J]. 天津社会科学, 2008(5): 44-47.

[6] 陈皓. 礼记集说[C]// 四书五经. 北京: 中国书店出版社, 1994: 184-185.

[7] 国家计委宏观经济研究院课题组. 1998—1999. 我国社会稳定状况跟踪分析[J]. 管理世界, 1999 (5): 173-175.

[8] 朱庆芳, 吴寒光. 社会指标体系[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2003.

[9] 胡联合, 胡鞍钢, 王磊. 关于我国社会不稳定因素变化态势的实证分析[J]. 探索, 2007(6): 107-113.

[10] 乌尔里希·贝克. 风险社会[M]. 南京: 译林出版社, 2004.

[11] 安东尼·吉登斯. 现代性的后果[M]. 南京: 译林出版社, 2000.

[12] 张海波. 社会风险研究的范式[J]. 南京大学学报, 2007(2): 136-144

[13] 亚伯拉罕·马斯洛. 动机与人格[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007: 16.

[14] Berkowitz L. Some determinants of the impulsive aggression: Role of mediates association with reinforcement for aggression [J]. Psychological Review, 1974, 81: 165-176.

[15] 乔森纳·特纳. 社会学理论的结构[M]. 北京: 华夏出版社, 2001: 185-190.

[16] 本网站讯. 回顾: 2009年成都9路公交车纵火事件[DB/OL].中青网, http://news.youth.cn/gn/201306/t20130608_3337886.ht m,2014-11-03.

[17] 本网站讯.厦门一BRT公交车发生爆炸, 致数十人死亡[DB/OL].新华网, http://news.xinhuanet.com/politics/2013-06/ 08/c_124833538_3.htm, 2014-11-03.

[18] 本网站讯. PX如何走出困境:科学普及与科学决策并重[DB/OL].人民网, http://scitech.people.com.cn/n/2014/0528/c10 07-25075760.html, 2014-11-03.

[19] 本网站讯. 贵阳致6死公交车纵火案嫌烦被捕[DB/OL].新华网, http://www.zj.xinhuanet.com/newscenter/rb/2014-02/28/c_1 19544872.htm 2014-11-03.

[20] 本网站讯. 重庆万州发生一群体性事件, 目前事态基本平息[DB/OL].新浪网转人民网,http://news.sina.com.cn/c/2004-10-20/19143983547s.shtml, 2014-11-03.

[21] 本网站讯. 瓮安事件是近年来群体性事件的“标本事件”[DB/OL].人民网,http://politics.people.com.cn/GB/1026/786221 3.html, 2014-11-03.

[22] 本网站讯. 甘肃“鼠标少年”的烦恼:“成名”罪与罚[DB/OL].新华网, http://news.xinhuanet.com/politics/2013-11/25/c_12575 6592.htm, 2014-11-03.

Satisfaction failure: the dynamical mechanism analysis of the social stability risk

GAO Shan, GAO Tengteng

(School of Public Administration, Central South University, Changsha 410073, China)

Social stability is the precondition of sustainable development for a country. Social stability risk refers to the possibility of the incident which damages the social order and results in the stop of the normal political, economic and social activities. The risk events of social stability have the man-made and tool characteristics. Moreover, the risk ontology attempts to be remedied by the realism and constructivism from the actors’ perspectives. Based on the inherent requirements of the actors, the general model of behavior is abstracted; on the basis of which, the explanatory framework of “Satisfaction Failure” is extracted in view of the need hierarchy dynamics. In addition, the ability to integrate theories and explain experience problems of the proposed frame is investigated sufficiently.

social stability; risk; hierarchy of needs; satisfaction failure; dynamical mechanism

B82

A

1672-3104(2014)06-0183-07

[编辑: 颜关明]

2014-08-23;

2014-11-03

2014年中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2014zzts094);2013年湖南省社科基金重大项目“重大安全事故和群体性事件社会防控体系、风险评估及应对机制研究”(2013ZDA10)

高山(1969-),男,湖南长沙人,管理学博士,中南大学研究员,主要研究方向:风险治理,公共政策分析;高腾腾(1989-)女,湖北襄阳人,中南大学公共管理学院硕士研究生,主要研究方向:风险评估,管理哲学