寻找存在感与制造存在感

——网络小说链文本中的符号身份认同

王小英

(西北师范大学文学院,甘肃兰州,730070)

寻找存在感与制造存在感

——网络小说链文本中的符号身份认同

王小英

(西北师范大学文学院,甘肃兰州,730070)

网络小说的全文本由其小说文本本身及伴随文本共同构成。链文本是伴随文本中重要的一项,网络小说链文本的数量众多。通过对起点中文网网络小说页面设置的考察,发现较之于小说阅读界面,小说首页的链文本更为丰富且多样。在首页的各种链文本中,最突出的两项为书评区和互动信息。前者为作者和读者群体自由发表见解,由此为寻找意义社群提供了场所,后者由网站设置了很多链文本框架,旨在将读者询唤为消费主体。两者都为作者读者群体寻找和制造存在感提供了新的方式,是网络小说除其文本价值之外交际价值的重要来源,能在一定程度上实现受众群体的符号身份认同。

网络小说;符号学;链文本;身份认同;意义社群;受众群体;自我

从1998年蔡智恒的《第一次亲密接触》在网络上发表算起,网络文学已有16年的历史,期间作为主要构成部分的网络小说变化颇多:从最初的短篇居多,到2003年以来的长篇盛行,从私语式作品居多到青春大众式作品流行等。但近几年的网络文学发展已经形成了一些固定的模式,就网络小说文本本身而言,很多读者和研究者都注意到流行网络小说具有“爽”的娱乐特征,用康桥的话来说,即“在成功的网络文学作品中,主人公的‘愿望得逞’勾引读者代入,进行逼真性体验,是快感实现的主要通道”[1]。不过这种内容特点在非网络小说中,尤其是传奇故事中也经常出现,因此称不上网络小说的独特性,充其量只能说在网络小说中更具普遍性。

如此一来,网络小说似乎并非一种新的文学样态,它创造出的新意不多,顶多只是想象力更为大胆丰富而已,或用某些研究者的话来说即“快餐文学”罢了。然而,网络文学(主要是网络小说)的受众又如此之多,据中国互联网络发展中心2014年1月发布的第33次调查报告显示:“截至2013年12月,我国网络文学用户数为2.74亿,较2012年增长4 097万人,年增长率为17.6%。网民网络文学使用率为44.4%,较2012年底增长了3个百分点。”难道这么多人都是没有文学品味,喜欢“文学垃圾”之人,且这样的人还越来越多?这显然是一种忽视大众能动性的精英主义立场。网络小说的价值不能单从其文本本身来衡量,文本周围的情况也应考虑在内,并且抽象文本的艺术价值和内容价值也并非是其阅读意义的唯一来源,而只是其来源之一。为了阐明这一观点,本文采取案例分析和理论分析相结合的方式进行,以具有代表性的文学网站随意抽取的网络小说为例,从符号学中的“伴随文本”和“链文本”概念入手确定小说文本的周围区域,并结合相关的文化研究理论对此展开分析,以期能得出较为客观的结论。

一、网络小说的伴随文本与链文本

伴随文本,即 “作为文化产物的符号文本本身所‘携带’的影响解释的因素”的文本,换言之,也即文本边缘地带或之外的那些没有进入文本[2],但又会影响文本解释的因素。伴随文本携带了大量的社会文化契约,对文本意义的阐释直接发生影响,这一点很多理论家都注意到,并且被用各自独特的术语来加以解释,如克里斯蒂娃的“文本间性”,热奈特的“型文本”,以及瑞恰兹等人提出的“语境论”等,这些概念在明确的联系中互有差别,各有侧重点。但相较而言,赵毅衡提出的伴随文本概念以及对之作出的区分较为明晰具体且具有可操作性,因此,本文采用他的这一术语概念。伴随文本与文本一道组成全文本,全文本为“文化规约按体裁规定的接收准则,也就是‘解释社群’对特定体裁的文本解释所用的惯例”[3]。全文本才是解释社群在文本释义时的元语言。因此,考察网络小说的意义,不能只考虑小说文本本身的意义,还应考虑到其伴随文本,因为这些共同参与到网络小说解释社群的“全文本”中。

赵毅衡将伴随文本缕分为多种类型,如副文本、型文本、前文本、元文本、链文本等,其中链文本即“接收者解释某文本时,主动或被动地与某些文本‘链接’起来一同接收的其他文本,例如延伸文本、参考文本、注解说明、网络链接等……链文本在网络上体现最为具体。许多人的网上阅读就是从一篇‘链接’到另一篇,网页文本,不管是文字还是图片,在‘界面’(interface)上提供各种被称为‘微文本’(microtext)的关键词连接、友情链接、评论栏、跟帖等、都是链文本(link-text)元素”[4](149)。接收者解释时一同接收的链文本,不一定后于该文本而产生,完全可能在该文本产生完成之时就已经存在,且有可能对文本的进一步生产产生影响。这种例子在网络上屡见不鲜,如在起点中文网上发布的网络小说,首页界面上显示的“同好作品”“上周强推”等链文本,是作者本人无法选择的、必须被携带上的链文本。它即便谈不上先于该文本而产生,但也绝对不后于它而产生。值得强调的是,赵毅衡的这一定义将链文本的界定权归之于“接收者主动或被动的一同接收”,他用的是“接收者”而非“接受者”一词,接收意味着其阐释出来的意义可以和网络小说作者的意图意义、小说的文本意义完全不相干或相反,以不理解、拒绝理解的解释方式存在。这就将链文本的界定形式化,避免了触及其随着文本读者个体的不同而发生的各种解释差异现象。

网络小说有多重伴随文本,如作为副文本的作者名字、小说标题等框架因素,作为元文本的相关新闻、评论,作为型文本的同一作家、同一题材中的其它作品等,但最能体现其独特性的就是其链文本,链文本虽然在非网络时代也有,但从未像在网络上这样普遍化和复杂多样化。网络小说的互动,主要的技术支持就是来自于其丰富多样的链文本。各种链文本虽然不一定存在同型关系,但绝大部分链文本都是与网络小说有点关联的。网络上呈现的各种链文本,读者可以不接受,视之不见听而不闻,但其存在本身决定了读者就是其接收者。

中国网络小说的链文本有个特点,即主要集中于首页,而非文本展开的阅读页。以国内最大的文学网站起点中文网为例,小说文本本身仍是简单页链接的线性文本,文本展开的阅读界面上的超链接并不太多,既有的链接主要集中于网页的上面、下面和右面,上面是网站每个页面都会出现的“片头信息”,右面很窄的区域主要是“广告区域”,下面部分首先是跳转到目录、上下章的链接以及点赞的标识,然后才是“广告区域”,中间靠左的最大区域为文本阅读区。文本阅读区集中、干净,几乎没有任何超链接,并且与上边、下边和右边保持明确的空间界限和距离,注意力受到干扰的可能性很小。就此而言,韩国学者崔宰溶的评价是相当中肯的:

网络小说在整个国内网络文学当中的地位是压倒性的。问题在于,这些网络长篇小说当中,“超文本”“多媒体文本”“后现代主义”等网络文学的所谓“最主要的特征”并不显著。其实,脍炙人口的中国网络文学“作品”几乎都是很传统的大众、通俗小说……21世纪的中国网络文学已大体上放弃了其实验性、前卫性,而走上商业化、大众化、产业化的道路[5](13-14)。

假如同超文本经典作品迈克尔·乔伊斯(Michael Joyce)的《一个下午》(Afternoon: A Story)作一对比,我们会发现,单就中国网络小说文本来看,其阅读页上“超文本”“多媒体”特征并不明显,与非网络小说区别不大,建构的仍是一种传统线性阅读,而其内容上大多又都是些通俗大众的东西。也正是考虑到这些方面,直到网络文学发展了14年后的2012年,还有学者发出“网络文学何以存在”的强烈质疑,认为网络只是传播工具,网络文学对传统文学具有强烈的依附性,因为“其营养的各个方面都源自传统文学”[6]。这样一种看法固然有其道理,但却忽视了随网络小说出现的大量链文本现象,它们不仅参与网络小说的意义制造,并且在相当大程度上成为其价值来源的重要向度。

从中国原创网络文学网站的典型——起点中文网的状况来看,在每部小说的首页都充斥着各种各样的超链接,是小说链文本最多最集中的页面。正是这些超链接将网络小说文本组合进各种不同的超文本中,实现了其多向性和互动性。多向不是网络小说文本本身的多向,而是借助网络小说首页的链文本而产生的多向。为了更好地理解这一现象,笔者在起点中文网上,随意选取了一部网络小说《母树》,查看其小说首页的链文本构成①,发现在网页空间区域中大致可以分成四部分:最上面和下面在每个小说界面都会出现的菜单栏,中间靠左的四分之三区域,中间靠右的四分之一区域。中间靠右的四分之一区域,从上到下依次为:我要评价、本书最新消息、同好作品、本书名人榜、本书粉丝榜、科幻强推、全站强推、科幻VIP小说更新、起点读书android版、向好友推荐本书、起点女生网、违规作品举报。信息量极大,并且每个区域都有网络链接,这些链接或让你投票,或告诉你投票的是什么人,或告诉你榜单上都有哪些作品等等。中间靠左的四分之三区域是整个网页中最醒目的位置,也是空间区域最大的部分,从上到下依次为:母树(主要是关于该小说的一些基本信息以及一些链接按钮)、母树最新章节试阅、母树互动信息和母树书评区。整个网页的结构设置形成某种复杂的语法规则,在这种结构设置上充满各种超链接,其中只有少部分通向小说文本阅读页面,其它大部分超链接都构成了《母树》这部小说的链文本。笔者通过对比分析,发现整个页面中链文本所占空间篇幅最大的三项分别是母树书评区、母树互动信息和母树最新章节试阅。母树最新章节试阅为小说最新内容提示,故只取前两种链文本作一具体分析,便能深入地理解网络小说链文本的功用。

二、书评区:以非在场阅读的方式建构意义社群

书评区所占空间最大,但处于中间靠左下部分,位置不够显著。《母树》首页显示的书评区15个主题中,大致可以分成两类:广告和评论。广告大都是别的写手(以及起点中文网站)在书评区替自己的书(或活动)打广告。打广告的姿态各有高低:最高者的为直接推荐某部作品,赞扬某部作品;其次为携着自己的作品来拜访支持《母树》,同时推荐自己的作品;再次为“求”或“跪求”点击推荐收藏;另外还有一种较为拧巴的心理姿态的,因其蕴藏有更丰富的涵义,故做一分析。帖子如下:

我非常无耻的来打广告了啊

我很无耻,我来打广告了,对不住大家了要是不喜欢就不看吧。。。刚刚看见一个才写俩千字的书都能有推票,我写了一万多字还是俩天就更出来的却就9点击…这是打击啊。我一学生要是有钱就一定把这唐门看完的,那我写书挣点吧。。。写了本书叫《电竞传奇人生》本人出生在台湾的某海边,六岁随父一人来到湖北襄阳。我的家世很奇怪,母亲是个小三,我是小三的儿子。……(省略掉的中间部分主要是介绍个人悲惨经历)

唐家三少的第一部光之子是被骂的最惨的,当然写的也很一般,当时三少是个不大被看好的作者,但几年后他有了唐门。跳舞的第一部书太监了,但他几年后改叫了舞大。忘语大大的凡人开始一天只能码一章三千字,后来他做到了一天一万字。各位大神都是这么来的,都是经历过不少努力才有的今天。其实说那么多我也只是想要请各位有缘人能做一个见证大神成长的人吧,若有稀罕我作品之人我真的表示真诚的感谢,我的作品就是写给你看的。但若有不满想要喷我的,我也只能表示抱歉了,在下粗俗的文字没能把您气死真是不好意思啊。

这个广告贴很长,可没有人回复(这也是绝大多数广告贴的命运),看来如同个人独白,不过这个独白却有相当强的“他者”意识。广告者先预设了一个不欣赏自己打广告的接受他者,并且自己也顺从他者的这种观点,自贬为“无耻”,然后陈述了自己的痛苦和焦虑——穷,想看书没钱,想写书挣钱,却连不用花钱去点击的人都非常少,这是在打感情牌。楼主在与别的作家作品情况相比后,存在感顿无。但后面的一段又进行了反转,将自己现阶段的无所成就定性为阶段性的挫折,所以恳请大家观看见证。这是从情感层面而非理性层面来唤起读者的同情,邀请其去阅读自己的作品。目前,信息泛滥的网络所塑造的是一个供大于求的时代。因此,广告越多,说明渴望被人认可的作者越多。作者越是频繁地打广告,越是说明认同焦虑之强烈。这也从另一个方面说明了网络小说与印刷小说的区别,印刷出版小说虽然必须通过“把关人”(编辑、出版社、杂志社等群体)才能发表,但这些把关人却在很大程度上分担了“寻找读者”的责任。网络小说虽然少了发表的烦恼,却挡不住“没人看”的苦闷,原来由“把关人”所承担的焦虑直接加之于作者身上,所以作者才会身兼数职,集创作、营销、甚至“售后”于一体,自我清高孤傲的可能性大大降低,他只能走向迎合大众抑或小众。因此,网络小说中的作者再也不是传统意义上的作家,他的命运是直接由其读者决定的,或荣或耻,皆由其与读者的关系来决定,不太可能再出现当时无人问津若干年后重新被发现的情形,当下时段的沉寂在相当程度上就意味着小说的死亡。基于这种情形,网络小说作者渴求读者的认同焦虑相较于印刷出版小说作者而言更为强烈,因此他在写作姿态与对待读者粉丝群体的姿态上,恐怕也只能采取一种“主体间性”的立场,众人皆醉我独醒的先驱者自信被彻底击垮②。

评论则直接针对《母树》整体或部分进行批评。其中回复次数最多(9次)的主题为“我都对这样的猪脚(“主角”谐音,笔者注)无语了”,内容如下:

别人都动手杀你一回了,只不过你没被成功杀掉吧了,居然不把动手的人干掉,还留着,真不知道这人是不是有受虐的爱好,凭猪脚的实力还怕别人报复不成?哪怕为了安抚拉拢猪脚和母树,那些人类的政客们也会迫不及待把替罪羊处理掉,以交好猪脚。

“你”指的是小说主角,读者直接对虚构文本中的“主角”行为表示不满,并且对作品中其它人的做法也表示了强烈的不满。下面的九个跟帖中,4个为楼主自我支持,5个为其他书友的赞同性跟帖。5个赞同性跟帖中,3个为极其简略的直接支持,2个为较为详细的认同性表述,其中5楼的为“主角直接说拒绝和章北海合作就行了‘居然还和一个要杀他的人见面’只能说主角的世界我们不懂”,7楼的为“(前面有连续3个表情图标表示不解)啊,咱也有所同感。真的特郁闷:作者是怎么想的思路呀???”如果说5楼还延续了楼主的看法,将不满对准主角的话,那么7楼则直接将责任归结为作者。由此可见,围绕着作品写作而展开的这次评论,表面上是因读者对作品不能认同而产生,但其实质则是将矛头直接指向作者,质疑作者的内容设计。在这个主题讨论中,作者没有直接显身,但有一个疑似作者的马甲,其跟帖内容为“感谢扫雷”。

在这样一个话题中,楼主、其他书友和疑似作者之间基本达成一致,即关于主角处理上不够完美。而这对于促进三者之间的身份认同以及行动都有着较为重要的意义。于作者而言,他写作的意义感来自于他人的认可。正如台湾著名网络作家九把刀所言,“网路具有‘可能被看见’‘想像被看见’的特质,所以种种线上书写的‘动机’都有一个相似之处,就是‘尽可能让自己被众人看见’,差别的往往是‘迫切的程度’不一样、实践的方式略有不同而已。”[7](36)写手可以接受别人在某方面或某个时段的不认可,但却比较难以承受别人持续和全面的不认可。这种现象在大量因点击率少而“太监的小说”(网络用语,指有头无尾的小说,笔者注)中可以得到充分印证。因而,认同别人对自己处理小说主角上的不认可,本身就意味着在互动中重新反思自我,建构新的认同,“认同具有自动控制系统的作用:它具有降低不协调的机制,由此人们可以修正自己的行为,达到与其内在的认同标准一致的目 的”[8]。借助于书评区读者和作者之间的互动,作者不断地通过“看别人看自己”,调整自己的写作行为,牢固确立自己的写手身份或干脆放弃这一身份。在这种互动中,来自读者的肯定和支持,对写手自我认同感和价值感的确立大有裨益。从网络传播的这种互动机制来看,作者根本就不可能无视他者的反应,小说文本的最终完成是一种协商式的反复调节的结果,正是基于这种情形网络文学写作也被认为是“间性写作”。

但网络小说的协商式身份认同并不仅限于作者和读者之间,作者之间、读者之间也会借由共同的写作身份或阅读选择、阅读感悟而产生亲密的“同志”感觉。如在上面的这个例子中,楼主4次自己支持自己的观点,就显示出寻求“所见略同”的朋友的迫切感。对小说文本相同的见解,将这些读者们置入同一个意义群体中,而这一群体的数量越大也就意味着其群体身份愈加固定,其影响力也愈大。反过来,群体影响力的增大又进一步肯定了作为群体之一员的自我之意义感。在此意义上,即便网络小说本身乏善可陈,借助这一符号文本也可达到交际的目的。如同诸多宴会多半不在饭菜本身而在于交际一样。小说文本是一个必要的依托但非重要的依托。一旦文本外作者主体、阅读者主体之间的亲密关系建立起来,完全有可能甩掉此种依托,进行其他方面的互动。各种粉丝团体正是在此基础上形成,并延伸到现实生活层面进行活动。书评区通过文学活动参与者各方的发言,通过旨趣的相投结成临时同盟,建构一定的社交网络。这种社交网络虽然不像微博、微信、QQ空间、陌陌等如此灵活,但却容易深入。换言之,书评区中,借由网络小说这一符号文本,“我”找到了“我们”,自我因有了可以依托的群体而不再孤单。而假如说这一身份认同产生在读者和作者之间,则能有效促进二者共同构建写作的热情。

周宪在谈及历史中的读者时,提到口传文化中的读者(也即听众)活动具有在场性和集体性,“口传文学的‘阅读’带有显而易见的集体性,与印刷文化中一个人面对一本书的孤独性形成鲜明的对照。口传文学的群体性使得交流更具互动特点,互动不但发生在说书人和听众之间,而且也发生在听众彼此之间。”[9](310)听众聆听活动的集体性和互动性的前提是,他们共同在场,互动是一种当下现场反应。但印刷文化中的阅读属于一种非在场的、延迟了的交流,因此这种活动中的读者就不再呈现出一种集体性,阅读成为一种孤独的个人行为。网络小说书评区的存在改变了这种情况,阅读可以不在场,但并不妨碍阅读的集体性和阅读活动的互动性。甚至,假如没有形成阅读集体性的话,作者还会产生强烈的焦虑感,这意味他未能得到认同,没有归属。此种阅读可以采取像阅读书籍的方式,以孤独而理性的姿态进行。但同样也可以采取像听评书的方式,大家彼此交流。从这个意义上而言,书评区提供了一个集结的场所,使得非同时在场的读者之间以及读者与作者之间,可以通过留帖的方式进行跨越时空的互动,建立联系,而这种联系与个人孤独理性的反思不同,更多地是一种感性上、感情上的共鸣。近来冒出的“百万打赏”事件③,便是由这种身份认同而产生的支持性经济行为,这种行为很大程度上已经与理智无关,而是一种关乎朋友情感的消费认同。因此,从这个方面而言,个体借由网络小说来交际,自由发表见解,实现的群体身份认同功能,和通过阅读网络小说,代入主角实现的象征性自我价值实现功能同样重要。假如从言谈自由的角度来看的话,这种区域的存在也具有相当的公共领域价值。正是基于这一点,在中华人民共和国国务院新闻办公厅发布的《2013年中国人权事业的进展》中,明确将“网络文学”列为公众的互联网言论自由空间之一。

三、互动信息:结构设置“询唤”消费主体

“互动信息”在整个网页设计中处于中间位置,醒目程度高于“书评区”。《母树》互动信息,界面如图1所示。

这比书评区的互动来得更为直接也更为商业化。在这种设置之下,作者无法剔除其商人特征,读者被赋予打赏、催更权利。打赏越多,消费越多,对小说发挥影响的可能性越大,自己在网页上占据的版面也就越多。互动信息区的机制,是一种买卖消费机制。本书荣誉和本书月票相当于小说品牌商标,作者悬赏和章节赠送是商品促销,地区门派是粉丝同盟,相当于按地区划分的会员俱乐部。互动信息区的结构设置其意向性在于构建一种新的族群,也即如黄悦所说的“以文化认同为基础,以趋同品味的符号消费为标志的新族群”[10]。作者向读者悬赏,向读者调查,读者打赏作品也是打赏作者,所有这些互动都旨在借助作品促进作者和读者(尤其是作为消费者的读者)间的认同。这与书评区一样,是一种互相调适。不同的是,这种调试中消费者的权力更大,它们的互动栏目不仅被置于顶部显著位置,而且也因其消费有了上“光荣榜”的机会,“消费光荣”“打赏光荣”成了一种潜在的真理。投票、打赏、消费、加入门派都成为加入新族群的方式,“对于身处当代消费社会中的人们来说:一个人所消费的符号,决定了他是谁,或者属于什么圈子”[10]。布希亚(也译为鲍德里亚)也明确提出,“消费是一种[建立]关系的主动模式(而且这不只是[人]和物品间的关系,也是[人]和集体与世界间的关系)”[11](222),如果说书评区主要是借助话语评论的方式寻找意义社群的话,那么互动信息区则是依靠消费来建立某种与他人、集体和世界的关系。

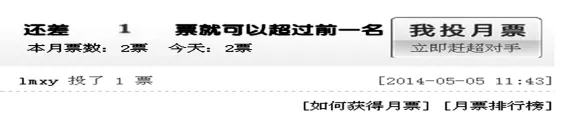

将鼠标放在“本书月票”上,下面的区域立即显示出本书(《母树》)在月票榜上的排名次序以及它之前的一名和后一名的月票数,并且在后边部分用黑色字体显示“还差X票就可以超过前一名”,同时还准备了一个投票按钮,如图2所示。这样一种设置,实际上是在邀请看到该页面的任何一个“我”去投月票,其实质为一种“投票引诱”。 而下面显示的就是最近投票的用户名。当然要投票先要有票,如何才能有票,这就是一个消费问题了,故追根究底这也是一种“消费引诱”。互动信息区的语法结构旨在设置一种竞争语境,通过这种竞争语境透露出一种“你”(消费者)的行动至关重要的讯息。这是一种定位政治(politics of position)。

图1 《母树》互动信息

图2 《母树》月票

结构主义马克思主义者阿尔都塞在分析资本主义意识形态如何发挥功能的时候,提出一个概念,即“询唤”( interpellation),“意识形态询唤主体的过程并不是来自意识形态的单向度过程,而是同时包括个体对意识形态的承认和接受,这是一个双向确认的过程”[12]。阿尔都塞举了一个著名的例子来说明询唤如何使个体变成主体,如当警察在路上叫你的时候,你只要转过身来,询问是否在叫自己,那么意识形态就已经完成了其功能。也即一个人只要承认那个呼唤对着“自己”而发,只要其“答”了,无论他是“应答”还是“否答”,他就已经完成了区分“自己”和“他人”的过程,完成了自我认同,确立了自我形象。转身即意味着接受了被安排的位置,同时也希望别人认识到自己的存在价值。阿尔都塞的这种观点有强烈的结构主义色彩,但同时也清楚说明了意识形态起作用的方式。询唤是将主体定位的一般方式,它来自于神学中的“位在”理论。不过,要进一步理解意识形态通过“询唤”发生作用的方式,需要区分清楚三种情况: 第一种情况,根本不在系统中之人,如“聋子”及隐喻意义上的意识形态“聋子”,听不到,感受不到;第二种情况,系统中人,听到此种呼唤,转过身来,但拒绝、否定此种呼唤;第三种情况,系统中人,听到此种呼唤,并且主动应对此种呼唤。在第一种情况中,无论意识形态如何“示意”,都是在“对牛弹琴”,不会发生作用。只有在后两种情况下,意识形态才能够发挥“询唤”作用,也即只有对处于意识形态系统中之人,将其放在被询唤的位置上,才能把他询唤为某种意识形态主体。这是一个意识形态通过询唤将个体确认为其主体,同时个体通过被询唤,唤醒其作为这个意识形态的主体的双向过程。

网络链文本中互动信息区的设置方式,里面的这种投票按钮就可以理解为一种“询唤”——它试图唤起的是你的投票欲望,质言之即消费欲望。这是消费意识形态试图“询唤”消费主体的结构设置。但正如前面所提到的,要使得此种询唤起作用,首先应将受众放进此种消费系统中。那么,如何将读者从一般意义上不花钱的“阅读”,拉到某种特殊的花钱的“阅读消费”的系统中?

在同一页中,我们看到的情况是,链文本中有多项是邀请“投票”“打赏”“推荐”的。从表面上看,这意味着,只要你点了这些邀请按钮,就可以榜上有名,且能帮助作者赶超上面那一个,拥有很多实际权力。并且页面右侧还有很多链文本告诉你“打赏光荣”“投票光荣”,如右侧专门有一个“本书名人榜”,专列那些“粉丝值”“投票值”“评论值”最多的高级粉丝以及首先打赏千万和百万起点币的“黄金总盟”和“白金大盟”④。不过当你真的去点击“打赏”按钮的时,就立刻会跳出来一个链文本对话框,要求你登录。登录后,立马出现你的“界面”,告诉你要有“起点币”才能打赏,如何才能有“起点币”,需要你充值。所以,这是一个人民币的问题。用人民币换起点币,起点币换月票,或打赏,然后才能上“光荣榜”。

不过在如何用人民币换取起点币的过程中,作为消费者的读者会面临更为复杂的身份塑造。读者登录后会有一个个人中心界面,里面提供的是一个迪斯尼化娱乐空间和消费环境[13],除了有帐户管理、安全空间、作家专区、我的书架等常规项目链接之外,还有“我的起点”“起点淘金”“我的圆梦”“我的彩票”“攻城掠地”等多种玩法。网站有着非常繁复的读者消费者区分系统:VIP会员级别、作家身份、阅读达人级别、书评人级别、名人级别、起点show级别、副版主级别等。每一身份都规定了成就体系,设置了晋级的路线图,而这当然主要是围绕着消费赢得各种积分来设定的。繁复的用户体系旨在通过消费有意制造一种身份区隔感,这已经不是消费主义的秘密。各种各样消费等级和身份还在于以程序化系统式的方式,为消费者在一定程度上自由地选择自己身份提供可能。这种身份虽然在一定程度上依附于个人在现实生活中的经济水平,但却有相当强的独立性,比如一个工薪阶层的普通白领可以将其绝大部分收入花费在阅读消费上,从而将自己造就为这个领域的“名人”,实现自我的价值。

“消费认同就是人们通过消费这种方式,来表达自己与他人或社会群体之间的同一性或差异性,从而对自己进行社会定位和归类。”[14]“投月票”表达的是对作者和书籍的肯定,这种肯定一方面将读者和作者联系在一起,让他们形成同盟,另一方面通过投票,作为读者群体之一员的投票者获得了投票值、经验值、粉丝值等,与其他读者相区别,达到一定程度,就会上升到一个新的级别,从而实现身份提升。“投月票”是关于一致和差异的消费游戏,和作者建立联系是在制造同一感,而区别于一般读者是在制造区隔感。这既是归类也是定位。“投票”链文本带出来的页面,用极其便捷的方式为读者建构了一条通向消费之路,你可以通过支付宝、网银、财付通等多种方式来充值起点币,从而进行消费。这样一种极其便捷的转换设置,目的是增加消费阅读的可及性,让普通人较容易掌握并运用。

一旦读者被灌输进阅读消费意识,就成了消费主义意识形态意图的对象,互动信息区的各种链文本就发挥起“询唤”功能,将读者询唤为消费主体。这样一套系统明确告诉你消费光荣、消费后就有权力,读者的地位是不平等的,谁花的钱越多,谁起到的作用就越大。这是在对读者群体进行区分,制造某种特殊身份。只要你知道这一点,那么就意味着你已经处于这样一种消费系统之中,而网页中多项链文本都从各个角度告诉你这个道理,也就是竭力将你拉近这样一个话语系统中,使你明白规则。只要你明白这一规则,那么你就成为了被询唤的对象,成为受召的“消费主体”。尽管你可以不消费,但并不妨碍你已经默认了自己的消费者身份,你已经被拉入了消费系统中。

阅读消费不同于通过对物“占有”,将物的符号区分价值转化为主体的意义,而在于它通过体验某种经历、服务(如被作者重点关注,向作者施加压力,被网站推扬等)来制造“存在感”,将消费内化为个人的存在,最终以各种符号值(如粉丝值、评论值等)和身份级别(如高级VIP,黄金大盟)的方式予以确认。这是读者通过消费来寻找自身的存在感,也是小说链文本制造的消费权力运作模式,它通过“特定的互动机制制造了认同”[15](61)。网页上此种链文本所推崇的是一种复杂的身份制造体系,但有一点是确定的,最舍得消费的读者一定也是最有权力的读者。这种模式下,不是以审美水准来确定身份级别,而是以量化的消费水平来决定身份等级。因此,即便是一个具有极高的鉴赏能力的批评家,假如他一毛不拔,那么他的意见恐怕也不会得到他人的重视,他也很难找到自己的存在感。只有舍得消费的人,才是最有存在感的人,而不管你的审美趣味、鉴赏水平如何。互动信息设置旨在呼唤的是“消费主体”,而非“审美主体”“批评主体”。换句话也可以说,要想成为“审美主体”,最好的方式就是先成为“消费主体”。很显然,这种“询唤”是在鼓励或制造阅读消费需要,并且是通过制造“存在感”的方式去引诱阅读消费。但这并不能简单理解为商业性文学网站居心叵测地掏空读者的钱包,它也是在今天消费主义价值观盛行下读者主动选择阅读消费认同的方式。

四、结语

起点中文网所提供的网络小说首页的链文本模式并非孤例,类似的情形也出现在诸如潇湘书院、17K、纵横中文网、创世中文网等商业性文学网站中,不同的只是消费性链文本数量的多少,名称的差异。而在网络文学发表的另一类重要领地——论坛,如天涯论坛、猫扑社区上,虽然基本上无消费性链文本,但书评性链文本同样存在,且是其互动机制的主要支撑。由此可见,无论是否商业化,网络小说的链文本都提供了除小说文本外寻找意义的新领地。而从目前流行的网络小说来看,也都是成功地利用了链文本来建构自己的读者群体的小说,如《赵赶驴电梯奇遇记》与其说是被点击率捧起来的,还不如说是被众多跟帖(类似于书评区)顶起来的,而我吃西红柿的成名作《星辰变》书评区近20万条主题,50余万的回复和互动信息显示的已开通的24个地区门派,也在告诉我们它在集结读者群体上的力量和粉丝群体的反推力,同样,本文所任意抽取的《母树》书评区和互动信息的寥落也在相当大程度上注定了它有头无尾的命运。因此,在一定程度上也可以如此理解网络小说,假如能够成功地利用链文本来帮助读者寻找和(或)制造存在感,那么它就是一部流行的、成功的网络小说,反之就是失败的。

卡西尔提出,人是符号的动物[16](34),而符号是用来传达意义的,符号与意义是一种锁合关系,因此人是符号的动物也可以理解为人是意义的动物。人寻找意义的方式有很多种,阅读小说是一种,但小说的链文本也可以帮助其读者寻找到自我的意义。于网络小说而言,其链文本提供的寻找意义的方式更多也更为丰富。书评区提供了寻找意义社群的场所,帮助确立自我的归属感;互动区为每部小说提供的链文本框架,所竭力怂恿的是通过消费来实现自我对他人的价值,彰显自我存在。由此看来,网络小说并不能仅仅从文学的角度来看,从文本的文学性来看待,而更应将其作为一种独特的文化现象来看,它所具有的强烈的身份认同功能,使得它在“快餐”“垃圾”等等的指责声中依然风行,总有大量的读者群体。考虑到在充满现代性焦虑的今天,于那些处在人生转型期具有强烈的身份认同需求的青少年群体而言,网络小说链文本以及网络小说本身这种帮助其寻找自我意义的意义,帮助其寻找存在感和制造存在感的功能非常重要。不管网络小说本身文学性如何,其多种链文本提供的可能性本身就奠定了其存在的合法性。借用雅各布森的符号过程六因素来谈,即网络小说的价值并不仅仅在于其指向小说本身的“诗性”,更在于其链文本所能提供的“交际性”[17](180-185),它将阅读小说变成了能找到自己人,找到自我存在感并且制造自我存在感的一种途径。

注释:

① http://www.qidian.com/Book/3105144.aspx,以下所引关于《母树》的相关信息均来自于该网页,不再另注,查询日期为2014年4月20日。

② 准确地说,这种情形在电脑网络经济技术障碍降低之后,也即普通大众有条件上网之后出现。而在之前(如2000年以前只有少部分人经济文化上有条件接触网络)最初的一批网络写手那里表现并不太明显,因当时知道网络这一途径且有条件在这一平台写作的作者较少,因此出彩机会较多,而他们也并不太认为读者造就了自己。如安妮宝贝当初在网上写作就相当孤傲,与其读者也极少互动,之后成功转型到印刷出版媒体写作发表之后,也并不认同别人对自己“网络作家”的称呼,且持文学应严肃、观照人的内心、具有超越性等精英立场。

③ 2013年8月12日,网络写手“梦入神机”的粉丝“人品贱格”在纵横中文网上为其打赏100万,帮其争人气。

④ 也即十万和一万人民币。

[1] 康桥. 网络文学中的愿望——情感共同体[J]. 南方文坛. 2013(4): 50.

[2] 赵毅衡. 论“伴随文本”——扩展“文本间性”的一种方式[J].文艺理论研究, 2010(2): 2.

[3] 赵毅衡. “全文本”与普遍隐含作者[J]. 甘肃社会科学, 2012(6): 147.

[4] 赵毅衡. 符号学[M]. 南京: 南京大学出版社, 2012.

[5] 崔宰溶. 中国网络文学研究的困境与突破[D]. 北京大学博士学位论文, 2011.

[6] 杨燕. 网络文学何以存在[J]. 文艺争鸣, 2012(5): 122.

[7] 柯景腾(九把刀). 网路虚拟自我的集体建构——台湾BBS网路小说社群与其迷文化[D]. 东海大学社会学研究所硕士学位论文, 2005.

[8] 周晓虹. 认同理论: 社会学与心理学的分析路径[J]. 社会科学, 2008(4): 48.

[9] 周宪. 文学理论导引[M]. 北京: 高等教育出版社, 2014.

[10] 黄悦. 符号经济与消费神话[J]. 江西社会科学, 2005(11): 34.

[11] [法]尚·布希亚.物体系[M]. 林志明译. 上海: 上海人民出版社, 2001.

[12] 徐彦伟. 结构与询唤——阿尔都塞后期意识形态思想的文本学研究[J]. 社会科学战线, 2009(11): 37.

[13] 王小英, 祝东. 论文学网站对网络文学的制约性影响[J]. 云南社会科学, 2010(1): 154.

[14] 伍庆. 消费如何建构认同及其反思[J]. 云南社会科学, 2007(2): 50.

[15] [美]朱蒂斯·A, 霍华德. 关于认同的社会心理学[A]. 张戌凡译. 文学与认同: 跨学科的反思[C]. 周宪主编. 北京: 中华书局, 2008.

[16] [德]卡西尔. 人论[M]. 甘阳译. 上海: 上海译文出版社, 1985.

[17] Daniel Chandler. Semiotics: The Basics [M]. London: Routledge, 2007.

Seeking and making sense of existence and identification in link-texts of network novel

WANG Xiaoying

(College of Literature, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, China)

The omni-text of the Network novel is constituted by the novel text itself and its co-texts. Link-text is one of the important co-texts and there are a great many link-texts in Network novels. Through the study on the page settings of Network novels in the Qidian Chinese website, we found more link-texts on the home page of the Network novel than on the reading page. The most outstanding link-texts on the home page are the comments section and the interactive section. The former provides a place to deliver free opinions and seek the meaning community for authors and readers. And the latter sets lots of link-texts framework for interpellation and the aim is to make readers consumers. Both are the new ways of seeking and making the sense of existence. And their phatic value is the other important value besides the Network novel’s text value. So they can realize the audience’s symbol identification to a certain extent.

Network novel; semiotics; link-text; identification; meaning community; audience community; self

I206.7

A

1672-3104(2014)06-0299-08

[编辑: 胡兴华]

2014-06-28;

2014-10-12

国家社科基金重大项目“当今中国文化现状与发展的符号学研究”(13&ZD123);西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目“符号学视域下的网络小说生成传播研究”(SKQNYB11004)

王小英(1982-),女,河南辉县人,西北师范大学文学院副教授,主要研究方向:网络文学符号学,比较文学