牛蒡子的形态与组分

杜一鸣,李靖实,郭彦久,韩保强,李晓娇,王爱红,刘文茹,徐兴友

(河北科技师范学院野生植物资源应用研究所,河北秦皇岛,066600)

牛蒡子(Fructus Arctii)为菊科(Compositae)植物牛蒡(Arctium lappa L.)的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收果序,晒干,打下果实,除去杂质,再晒干。牛蒡子主产于吉林,辽宁,黑龙江,浙江等地。国外分布于日本及欧洲、伊朗、阿富汗、印度等国[1]。牛蒡子味辛苦、性寒、归肺胃二经,具有疏散风热、解毒透疹、利咽消肿等功效,民间用于治疗风热感冒、流行性腮腺炎、风疹、痈肿疮疡、梅毒、坏血症等[2,3],还有预防猩红热、美容生发之功效。药理学证明有抗菌、抗肿瘤、降血糖等作用[4,5]。

目前,我国对牛蒡子的研究尚处于发展的初期,对牛蒡子的研究多见药用成分、药用价值和营养价值的报道。有关牛蒡子形态与组分方面的研究还未见报道。笔者借助种子形态学和生理学研究方法和手段,对牛蒡子的形态和组分进行了研究,旨在为牛蒡子的鉴别、贮藏以及开发利用提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验所用牛蒡子于2011年10月采自河北省秦皇岛市祖山。待牛蒡瘦果成熟时采摘,于实验室自然风干、去杂,留下饱满的牛蒡子放于塑封袋中保存备用。

1.2 试验方法

1.2.1 牛蒡子大小的测定 随机抽取50粒牛蒡子,用游标卡尺准确测定其大小(包括长度、宽度、厚度),3次重复。

1.2.2 牛蒡子单粒质量的测定 随机抽取50粒牛蒡子,称量单粒质量,3次重复。

1.2.3 牛蒡子的外部形态 用解剖镜观察牛蒡子的形状、颜色、纹饰及附属物、果脐的形状位置[6]。1.2.4 牛蒡子表面电镜扫描 将牛蒡子于体积分数为0.70的酒精中清洗后粘到种子台上,喷金并电镜扫描,以看清其表面的纹理为标准[7]。

1.2.5 牛蒡子的内部形态结构 沿果脐将牛蒡子进行横、纵切;剥离果皮后,对种子进行横、纵切,对种胚的颜色、形状及位置进行观察。

1.2.6 牛蒡子蛋白质质量分数的测定 采用考马斯亮蓝法测定[8]。

1.2.7 牛蒡子可溶性糖质量分数的测定 采用蒽酮比色法测定[8]。

1.2.8 牛蒡子粗脂肪质量分数的测定 采用残余法测定[8]。

1.2.9 牛蒡子矿质元质量分数测定 Cu,Zn,Mn,Fe,Mg,Ca 用火焰原子吸收法测定[9,10]。K,Na 用火焰光度计法测定,用相对分数法计算样品中K,Na的质量分数。

1.2.10 牛蒡子萌发率与幼苗形态 取50粒牛蒡子,放到培养皿中,置于28℃光照培养箱内进行发芽试验,光照时间14 h。取20粒已浸泡出芽的牛蒡子,直接播于花盆中,置于实验室向阳处,定期浇水,观察幼苗形态。室温白天约20℃,晚上约10℃。

2 结果与分析

2.1 牛蒡子的大小及单粒质量

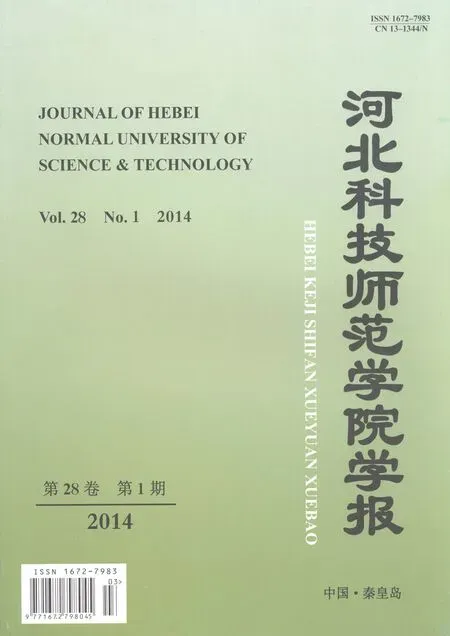

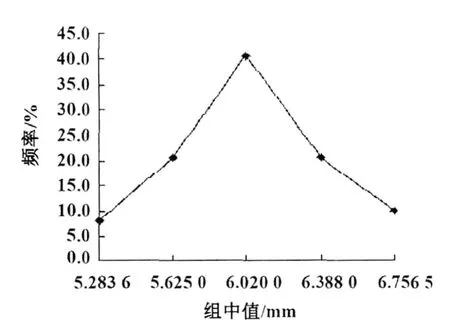

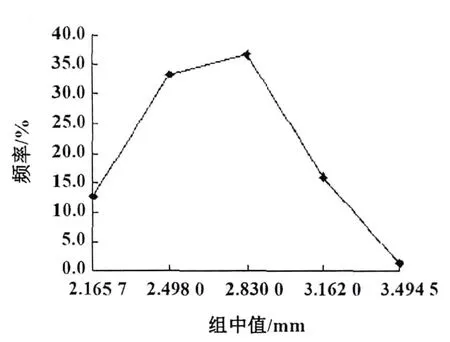

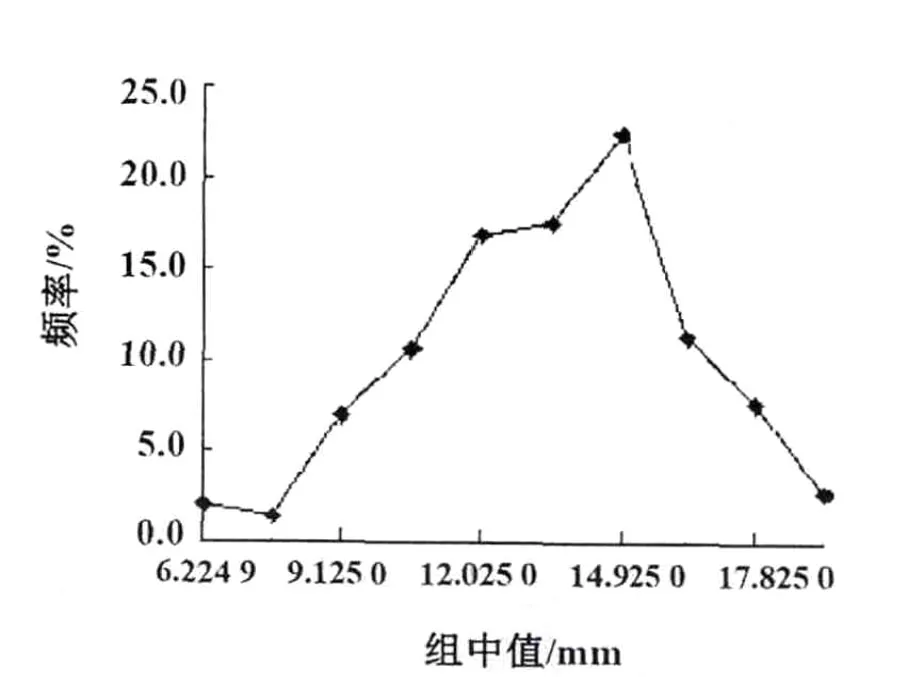

牛蒡子的大小及单粒质量分布均比较集中,大约有92.0%的果实长度分布在5.47~6.94 mm范围之内(图1~图4),98.7%的果实宽度分布在2.00~3.33 mm范围之内,88.0%的果实厚度分布在1.20~1.80 mm范围之内;牛蒡子单粒质量大部分分布在9.85~17.10 mg范围之内,约占测定果实总数的79.0%。果实的长 ×宽 ×厚平均为(6.04 ±0.20)mm ×(2.68 ±0.28)mm ×(1.52 ±0.20)mm,单粒质量(13.48 ±2.93)mg。

图1 牛蒡子长度频率分布

图2 牛蒡子宽度频率分布

图3 牛蒡子厚度频率分布

图4 牛蒡子单粒重频率分布

2.2 牛蒡子的形态与解剖特征

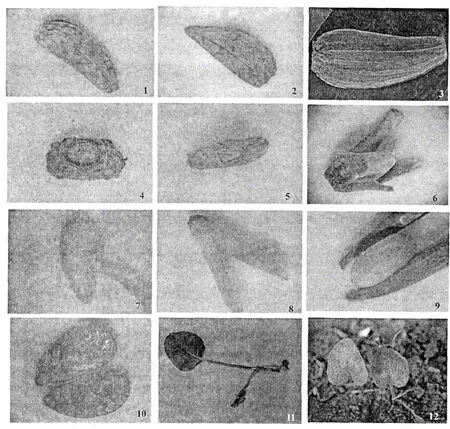

瘦果长倒卵形,扁状,直或微弯曲。电镜扫描可见果实表面灰褐色,带紫黑色斑点,有数条纵棱,通常中间1~2条较明显。顶端钝圆,边缘隆起,围绕深色的衣领状环,冠毛脱落,中央具有点状花柱残迹;基部略窄,着生面较浅。果皮硬,果脐圆形,位于果实基端,果皮内包含1粒种子。种子倒卵形,无胚乳,为包围型胚。含两片子叶,子叶乳白色,油质,无臭,味苦后微辛而稍麻舌(图版1~图版10)。

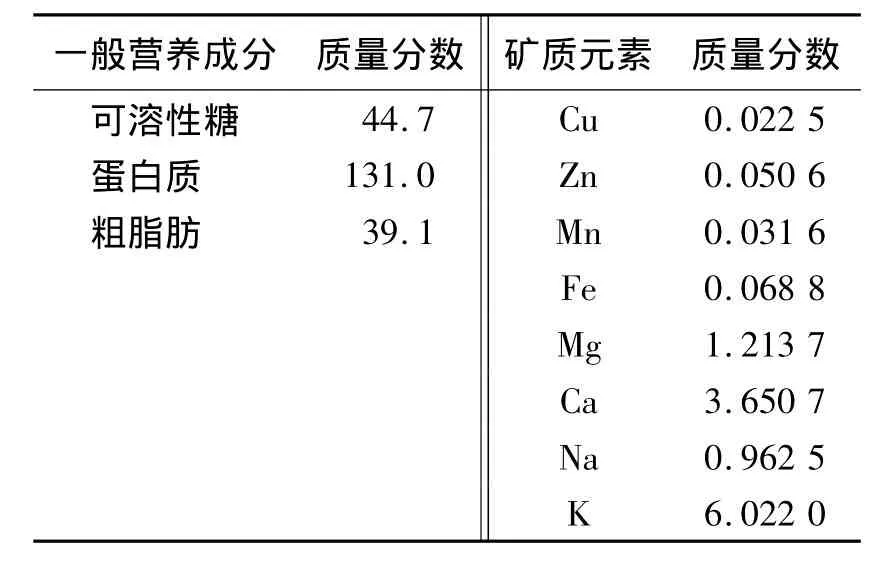

2.3 牛蒡子营养和矿质元素含量

牛蒡子蛋白质的质量分数最高,为131.0 mg/g,是其主要的贮藏物质(表1);其次是可溶性糖和粗脂肪的质量分数,分别为44.7 mg/g和39.1 mg/g。

牛蒡子中矿质元素K的质量分数最高,为6.022 0 mg/g;其次是Ca的质量分数,为3.650 7 mg/g;再次是Mg和Na的质量分数,分别为1.213 7 mg/g和0.962 5 mg/g。其他矿质元素含量则很低。

表1 牛蒡子一般营养成分及矿质元素的质量分数 mg·g-1

2.4 牛蒡子萌发率及幼苗形态

牛蒡子萌发所需时间较短,从浸种到50%牛蒡子萌发,水培、28℃光照培养箱中大约需5 d;土培、室温约需9 d。光照培养箱10 d的发芽率为96%。萌动时,果皮沿侧棱裂开,胚根首先从果脐伸出,伸长伸入土中,随后胚轴伸长,将弯曲呈弓形将两片子叶和果皮推出土面,故牛蒡幼苗类型为子叶出土幼苗。

子叶2片,对生,长3 cm,宽0.8 cm,倒披针形,羽状叶脉,全缘,绿色,光滑无毛。上胚轴不明显。下胚轴圆柱形,长0.4 cm,淡紫绿色,光滑无毛。初生叶1片,长2.6 cm,宽 2.3 cm,圆卵形,基部心形,端部钝尖,全缘,羽状叶脉,主侧脉明显,叶背主脉隆起,叶上面光滑,深绿色,下面密被白色微绒毛,淡绿色,叶柄长3.5 cm,三棱柱形,被微绒毛,上部浅绿色,下部淡紫色。主根发达,须根沿水平方向伸展(图版11,图版12)。

3 结 论

3.1 牛蒡种子按大小区分,属于中型种子

牛蒡子长宽厚大小为6.04 mm×2.68 mm×1.52 mm,单粒质量13.48 mg。其种子按大小来区分属于中型种子,这可能与其具有较高萌发率和幼苗形态建成及其定居成功率高有密切关系。

3.2 牛蒡子中富含蛋白质

蛋白质是维持种子生命活动所必需的,它是种子代谢和萌发过程中一些生理活性物质的重要组成物质,同时可以和可溶性糖共同提供种子萌发生长过程中所需的营养物质。高等植物在种子成熟期生产并储存大量的储藏蛋白质,用来作为种子发芽及初期生长的重要营养来源。牛蒡子中富含蛋白质,比可溶性糖和粗脂肪含量多很多,这也许是牛蒡子易于保存和幼苗长势旺盛的原因之一。牛蒡也被人们追捧为营养价值很高的蔬菜,在许多国家被人们广泛食用。

3.3 牛蒡子中K,Ca矿质元素含量高

牛蒡子中存在生物体必需的大量元素K,Ca,Mg等。其中K含量最高,其次是Ca;另外,具有药理活性的微量元素Fe,Mg,Zn,Cu等在牛蒡子中均有存在[11]。已知K是多种酶的激活剂,在糖类与蛋白质代谢以及呼吸作用中具有重要功能,并且参与能量代谢和物质运输,不仅促进新生的光合产物的运输,而且对贮藏物质的转运也有影响;Ca是细胞某些结构的组分,能降低原生质的水和度,提高植物适应干旱与干热的能力,并且与P和Mg形成植酸钙镁存在种子中,供萌发时需用。此外,Ca还参与细胞信号转导[12]。因此,这两种元素均与植物的生长生活密切相关。牛蒡子中的K,Ca两种大量元素含量明显高于其它几种微量元素,这可能是牛蒡子易于萌发和有较高发芽率的原因之一。

图版说明

[1] 郝林华,陈靠山,李光友.耐盐植物牛蒡的研究进展与应用[J].海洋科学,2004,28(5):69-72.

[2] 中国医学科学院药物研究所.中药志(III)[M].北京:人民卫生出版社,1984.

[3] 孙文基.牛蒡子中牛蒡子苷及其苷元薄层扫描内标法测定[J].药物分析杂志,1993,13(3):178.

[4] 长谷川雅子.牛蒡子苷元和高米辛A对免疫性肾炎的抑制作用[J].国外医学·中医中药分册,1991,13:117.

[5] 长谷川雅子.五味子,牛蒡子,细辛成分的抗肾病变作用[J].国外医学·中医中药分册,1990,12:367.

[6] 杜凤国,苏春华,李云凤,等.紫椴和糠椴种子解剖构造的研究[J].吉林林学院学报,1994,10(2):99-104.

[7] 武季玲,靳奇峰,牛俊义,等.4种麻黄属植物种子的扫描电镜观察[J].草原与草坪,2010,30(1):11-13,19.

[8] 刘永军,郭守华,杨晓玲.植物生理生化实验[M].北京:中国农业科技出版社,2002.

[9] 刘约权.现代仪器分析[M].北京:中国农业科技出版社,1988.

[10] 杨忠乔,虞爱旭,徐子刚.火焰原子吸收法快速测定烟草中13种金属离子[J].中国卫生检验杂志,2005,15(8):935-936.

[11] 胡喜兰,刘存瑞,曾宪佳,等.新疆不同地区牛蒡根中氨基酸和八种元素的含量分析[J].广西中医药,2002,25(2):55-56.

[12] 白宝璋,郭守华,杨晓玲.植物生理生化[M].北京:中国农业科技出版社,2002.

(责任编辑:朱宝昌)