民国时期中国农村单位合作社的发展概况——以四川省为中心的研究

成功伟

(四川大学 历史文化学院,成都 610064)

民国时期,国民政府在农村推行了较大规模的农村合作运动,由此建立了数量庞大的各类农村基层合作社。合作社的类别涵盖较广,分类标准也不同。在有关民国农村经济的各类文献中,研究者常常会发现在合作社名称上附加一些不同的称谓。若不理清合作社的种类及其发展状况,势必会对研究民国农村合作运动带来一定的困扰,甚至会出现数据分析张冠李戴的不严谨做法。因此,研究民国时期农村合作社的种类及其发展状况对进一步研究民国农村经济史大有裨益。

民国时期的农村合作社主要分为单位社和联合社两种,其划分标准是按照社员性质的不同而有所区别。农村单位社是指以若干自然人为社员的合作社,联合社则是若干单位社联合起来组建的以单位社为社员的合作社。民国时期,四川省在广大农村地区建立了数量极为庞大的单位合作社,据统计,到1944年7月,四川省共有各类单位合作社22,491个,而联合社仅有190个[1]160。单位合作社是中国农村合作社的主体。不仅合作社的组建、合作贷款的实施是以单位合作社为对象,合作事业的统计分析也以单位合作社为主要对象。因此,本文将研究对象定位为民国时期的农村单位合作社,重点分析单位合作社的类别以及各种单位合作社的发展状况。

一、单位社的分类

早在1919年,孙中山在《建国方略》、《地方自治法》中指出要推行“农业合作”、“工业合作”、“交易合作”、“银行合作”、“保险合作”等五种合作组织[2]98。1934年3月,南京国民政府立法院公布的《合作社法》是实施农村合作运动的基本法。《合作社法》对合作社的类型进行如下规定:“一、为谋农业之发展,置办社员生产上公共或各个之需要设备,或社员生产品之联合推销;二、为谋工业之发展,置办社员制造上公共或各个之需要设备,或社员制造之联合推销;三、为谋社员消费之便利,置办生产品或制造品,以供给社员之需要;四、为谋金融之流通,贷放生产上或制造上必要之资金于社员,并收受社员之存款。五、为谋相互之扶助,办理社员各种保险。”[3]42可见,《合作社法》所确定的合作社类型可以分为农业合作、工业合作、消费合作、金融合作和保险合作等五种合作社,完全体现了孙中山的合作思想。

随着农村合作运动的发展和需求,单位合作社的种类得到不断地补充和完善。1935年8月颁布的《合作社法实施细则》把合作社的业务种类补充为7种。该《细则》规定,合作社所经营的业务“得于名称上用信用、供给、生产、运销、消费、公用、保险等名称表明之。”[3]521945年,社会部修正《合作社法实施细则》时,合作社类型被最终定为信用、消费、供给、生产、运销、利用、劳动、运输、保险及公用等十种类型。

1947年,郑厚博在《怎样办理合作社》中对这十种合作社的功能进行了较详细的介绍。信用合作社的业务与银行业务相仿,包括收存储金、放款、代理收付等业务。尤其在缺乏新式金融机构、高利贷盛行的农村,信用合作业务的推行起到了流通农村金融、消灭高利贷、改进平民生活等功效。消费合作社亦可称合作商店或分配合作社,主要经营日常生活必需品的分配以及制造等业务,也可以兼营公用、信用、供给、运销、保险等各种合作业务,如办理合作食堂、理发、浴室、宿舍等。生产合作社有农业生产合作和工业生产合作两种,主要业务包括工农业的原料生产、加工制造等业务。运销合作社是指为了增加生产者的利益,将其产品利用合作的方式直接运销于消费市场,以免中间商人之剥削的合作社。运销合作社在农业上尤为重要,以特产或生产量较大的地区为宜。农产品用运销合作的方式,可使生产者与消费者共同获利。运销合作社可以使产地与消费市场直接联系,达到调剂物品供求的目的。供给合作社的业务与消费合作社大致相同,以批购货物与分配社员为主要任务,但其成员以生产者为主,其目的在以相互扶助之力量谋求生产费用的减低,以增加生产者的利益。公用合作社,即是为消费上的共同设备共同利用的一种合作社,可以达到节省消耗、增加效率、改进生活之功效。保险合作社是一种防止灾害和分散灾害损失的合作社。参加保险合作社的社员,其财产损失经保险后可由合作社赔偿。利用合作社是为置办生产上需要之公共设备,供社员使用的合作社。农民个人不能置办的生产设备,可以集合多数有共同需要的人组成利用合作社。运输合作社是一种置办人们生产或生活需要的运输工具的合作社。劳动合作社由直接从事劳动的人们联合起来,目的在于取消承包人的剥削[4]85-117。

由上所见,民国时期农村单位合作社的类型是以立法的形式予以确定,从最初颁布的《合作社法》所规定的农业合作、工业合作、消费合作、金融合作、保险合作等五种合作社类型发展到了《合作社法实施细则》所确定的信用、消费、生产、运销、供给、利用、劳动、运输、公用及保险等十种合作社类型。合作社的类型随着农村合作运动的发展得到逐渐的补充和完善。

二、四川农村单位社的发展状况

早在1928年,国民政府就已经把农村合作运动定位为七项地方自治运动之一(七项运动分别是:合作运动、识字运动、造林运动、造路运动、保甲运动、卫生运动和提倡国货运动),在全国全省大力推行。然而,在“川政统一”以前,处于“防区制”下的四川军阀对南京政府的合作政策尚未真正贯彻,四川省的合作事业仅处于零星试验阶段,合作社数量极其有限。到1934年,四川仅有合作社3个[5]127-129。

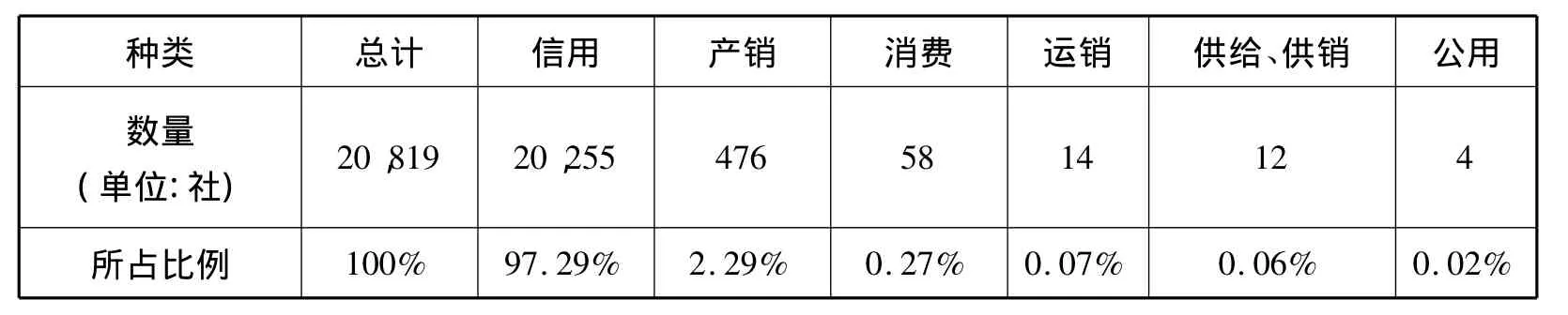

1935年“川政统一”不久,川省政府设立农村合作委员会作为负责推行农村合作事业的行政主管机关,农村合作运动在川省初步开展起来。综观1935—1937年四川省农村合作运动初创时期,四川农村合作委员会最初组织的单位合作社仅限于信用、利用、供给和运销四类,其中,信用合作社占绝大部分。如1935年登记成立的9个合作社全是信用合作社;1936年四川省有信用合作社812个,占全省合作社总量的84.67%;1937年的信用合作社有1929个,占全省合作社总量的87.56%[6]43-44。公用合作社在这一时期的合作社中占居第二位,但其数量与信用合作社相比差距较大,1936年仅有公用合作社142社,1937年233社。四川省的消费社和生产社出现于1937年,但为数甚少(见表1)。

表1 1935-1937年四川省各类合作社统计表 (单位:个)

四川农村合作运动初期信用合作社“一枝独秀”的情况与《剿匪区内各省农村合作社条例》相关规定有莫大关系。该条例规定,合作预备社“存立期间不得超过一年,期满应遵照《剿匪区内各省农村合作社条例》及《农村信用合作社模范章程》之规定改组为农村信用合作社。”[7]8据统计,“截至1937年8月依照中央《合作社法》及其《施行细则》甄别各县合作社,并进行重新登记时为止,先后核准登记之信用合作社,仍占登记数总额之90%以上,至利用合作社业务,除灌县系全部从事经营外,其余办理者,不过阆中、绵阳等县,总计登记社数仅240社,而各利用合作社经甄别重新登记后,因办理少有成效,或以不适合地方情形,或以无继续存立可能,率多改组为信用合作社或解散。此外,供给、运销两种业务之合作社成立者,亦仅占总数4%。”[8]9-101938年,王立我在《推进四川省农村合作事业刍议》一文中曾指出,“查合委会现已指导成立者,计2,637信用合作社,6,400预备社。而预备合作社实为改组成为信用合作社之张本,其他如运销、供给合作等,虽有数社,实际亦不过信用合作社之别名耳,故合委会所有工作,几全为信用合作社事业,盖因事业之需要使然。”[9]17

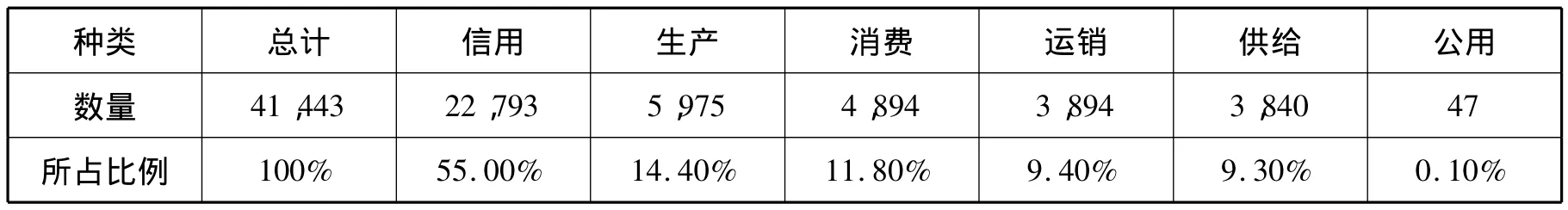

抗战期间,四川农村合作运动发展迅猛,虽然各类单位合作社在数量上都有所增长,但信用合作社仍然占绝对优势,其它种类的合作社,如生产、消费、运销等合作社依旧较少。究其原因,一方面,国民政府实行《扩大农贷政策》,各大金融机构在川纷纷辅设合作金库。县合作金库贷款的主要对象就是农村信用合作社。《合作金库业务规程》第十八条规定:“县市和金库得放款于该区域内信用合作社及合作社联合社。”[10]257另一方面,为了获得低利贷款,农民也乐意成立或加入合作社,这些都促使信用合作社的数量上急剧膨胀。据四川合作事业管理局统计,到1941年2月,全省共组建农村信用合作社20,255个,约占总数的97.29%,而产销、生产、消费、运销、公用等合作社只占 2.71%(见表 2)[8]93-94。相对1937年以前的合作社业务分配而言,信用合作仍然独占鳌头,而公用社比例有所下降,但生产社比例略有上升。就产销合作社而言,当时四川省所倡办的产销合作社主要是以射洪、遂宁、三台、中江、蓬溪、乐至等县为中心的棉花产销合作社;以内江、资中、资阳、鉴于等县为中心的蔗糖产销合作社;以万县、涪陵、丰都、忠县、云阳、奉节等县为中心的桐油产销合作社;以南充、西充、盐亭、乐山、射洪为中心的蚕丝产销合作社;以夹江、铜梁为中心的土纸产销合作社。到1941年2月,全省共组建农村各类产销合作社共计 476 社,约占总数的 2.29%[8]93-94。

表2 1941年2月四川省各类农村合作社情况表

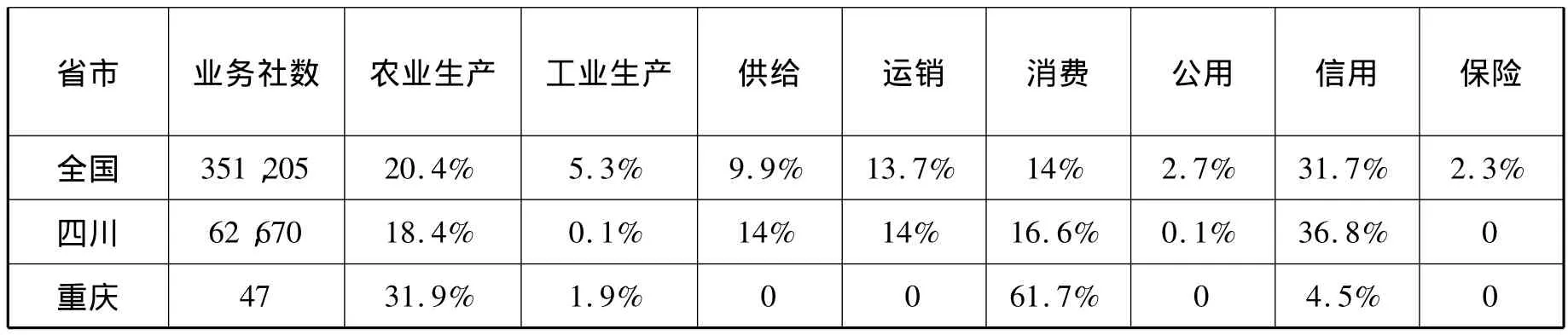

1941年以后,由于物价飞涨,国民政府对农村合作贷款也不得不采取了“紧缩放款”的政策。1942年四联总处所制定了以“在紧缩放款之基本政策下,谋农贷合理之调整及农业生产之增加”[11]]7为目的的农贷方针,农村生产合作社的组建得到各地的重视。此外,《新县制各级合作社组织大纲》的颁布实施,也对抗战中后期四川省各类合作社的调整产生了重要影响。1940年8月后,四川省组建农村合作社时,在对旧制合作社进行改组的基础上,更加注重发展各种类型的合作组织及各级合作社联合社。《四联总处推进新县制各级合作社农贷暂行办法》不再把贷款的申请局限于信用合作社,该办法指出:“新县制各级合作社申请贷款之种类视其实际经营之信用、生产、供给、运销、消费、公用、保险等项业务而定。”[12]1051944年6月底的统计数字显示,四川省共组建了包括信用业务的合作社22,793社,虽然在数量上要比1941年初的20,255社多2538社,但其在所有合作社中所占的比例却下降很多,从1941年初的97%下降到了55%。生产、消费、运销、供给四种业务的合作社发展较为迅速,数量增长较大,而且业务发展也逐渐趋于平衡,基本都在10%左右。其中,生产合作社由1941年初的476社上涨到了1945年的5975社,比例上升至14.4%,而同时期的消费合作也由58社增加到了4898社,比例上升至11.8%(见表3)。

表3 1944年6月四川各种农村合作社经营业务情况(单位:个)

抗战结束后,四川农村合作运动呈惯性发展的趋势,但各类合作社的发展趋势出现较大的变化。据统计,1947年5月,四川省(不含重庆)信用合作社占全部总数的36.8%,略高于全国水平,但与1944年6月的数字相比,下降幅度较大,约下降18.2%;其他生产合作社为18.5%,供给合作社为14%,运销合作社为14%,消费合作社为16.6%,与1944年6月的数字相比,比例都大有增加(见表4)。抗战结束后,四川的合作社业务发展特点主要体现在以下两个方面:一是其发展水平与全国基本保持一致;二是各类合作社呈现均衡发展的趋势。

表4 1947年5月四川与全国合作社业务状况表(单位:个)

综上所述,民国时期,在农村合作运动的推进过程中,农村地区组建了大量的单位合作社。单位合作社是民国时期中国农村合作社的主体,其种类包括信用、消费、生产、运销、供给、利用、劳动、运输、公用及保险等十种。各类单位合作社的发展极不平衡,尤以信用合作社数量最多,发展最快。在合作运动的推进过程中,由于受农村经济发展状况以及国家农贷政策等因素的影响,四川省的单位合作社种类不断地完善,各类合作社的数量上逐渐趋向平衡,合作社业务也逐渐得以充实。但信用合作社“一枝独秀”的现象并未完全改变,在一定程度上影响了四川农村合作运动的全面健康发展。

[1]任敏华.现阶段的四川合作事业[J].四川经济季刊,1945,2(1).

[2]地方自治实行法[G]//.中山全书(第三册).大中书局,1928.

[3]实业部合作司.各省县市办理合作社登记须知[K].1936.

[4]郑厚博.怎样办理合作社[J].中国合作学社合作出版部,1947.

[5]寿勉成.中国合作运动史[M].重庆:正中书局,1943.

[6]伍玉璋.四川省合作建设之实际及其问题[J].合作事业,1941,3(1—4).

[7]豫鄂皖三省剿匪总司令部农村金融救济处工作报告[R].1933.

[8]四川省合作事业管理处.四川合作事业概览[B].四川省合作事业管理处编印,1941.

[9]王立我.推进四川省农村合作事业刍议[J].建设周讯,1938,6(15).

[10]农贷手册[K].1941.

[11]中交农四行联合办事总处秘书处.四联总处三十一年度办理农业金融报告[R].1942.

[12]社会部合作事业管理局.现行合作法规汇编[G].1942.