小脑梗死CT诊断新见解

吴升强 广西陆川县人民医院放射科 537700

脑血管疾病与心脏病、恶性肿瘤并称为人类三大致死疾病[1]。缺血性脑梗死是脑血管疾病中最常见、发病率最高的一种[2],也是中老年人死亡及致残的重要原因,如何提高该病的诊断和治疗水平,一直是国内外医学研究的重点[3]。但平常较多注重大脑梗死,极易忽视小脑梗死。由于小脑梗死临床表现多种多样,较难诊断,直到CT、MRI应用,才为本病诊断开辟新途径。现收集经确诊的96例小脑梗死CT检查资料进行回顾性分析,旨在更好地提高其诊断水平。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集本院2007年1月-2012年12月间经确诊的96例小脑梗死CT检查资料,男59例,女37例,男∶女约为1.6∶1。年龄44~93岁,平均年龄71.4岁。59岁以下12例,60~69岁23例,70~79岁35例,80岁以上26例。同时伴高血压病79例,动脉粥样硬化76例,颈椎病71例,血脂异常63例,糖尿病57例,心脏病32例(房颤15例)。1.2 临床表现 眩晕86例,共济失调75例,头痛51例,眼震43例,肢体瘫32例,构音障碍29例,项强27例,意识障碍25例,面瘫19例,舌瘫16例,感觉障碍15例。

1.3 CT检查 全部行头部CT常规扫描,以OM线作基线向上扫描,层厚层距均为10mm。对首次CT未能确诊者及48~72h内复查者的部分病例行后颅窝薄层扫描,以听眉线上方10mm作基线向上扫描,层厚层距均为5mm。最后CT还未能确诊的行MRI检查。

2 结果

首次CT常规扫描96例中,24h内检查28例,确诊9例;24~48h内检查36例,确诊12例;48~72h内检查32例,确诊19例。即首次CT常规扫描共确诊40例。剩下未确诊56例中有31例即加行后颅窝薄层扫描,确诊15例。再对剩下未确诊的41例中有32例于48~72h内复查,行后颅窝薄层扫描,确诊15例。最后未确诊的26例经MRI检查全部得以确诊。小脑半球梗死46例(仅四脑室受压、变形、移位11例,仅三脑室、侧脑室扩张6例,两者同时存在9例);小脑半球伴蚓部梗死21例(仅四脑室受压7例,三、四脑室均有改变5例);小脑半球伴脑干梗死12例(四脑室受累5例,三脑室、侧脑室同时受累3例);小脑扁桃体梗死9例;扁桃体伴蚓部梗死8例。内科保守治疗89例,外科治疗7例。治愈56例,好转32例,死亡8例,均死于脑疝。

3 讨论

3.1 病因和危险因素 小脑梗死占同时期卒中的1.5%~3.4%,占脑梗死的5%~15%[4]。男多于女,本组男女之比约为1.6∶1,考虑男性多易患颈椎疾患而累及椎-基底动脉系统所致。多发于60岁以上患者,本组约占87.5%,但有些病例年龄偏小,最小44岁,考虑与现代社会各种因素导致的高血压病、动脉粥样硬化、颈椎病等疾病逐渐年轻化有关。文献报道小脑梗死主要原因为高血压动脉硬化,从而引起原位血栓形成及动脉-动脉栓塞,尸检发现梗死的机制以原位血栓及栓塞附加动脉粥样硬化狭窄所致为最常见。本组约82.3%有高血压,约79.2%有动脉粥样硬化,可见高血压与动脉粥样硬化是主要原因。此外,颈椎病、血脂异常、糖尿病、心脏病(尤其有房颤者)也是其重要原因。

3.2 供血关系与临床表现 由于供应小脑的三对动脉:小脑上动脉(SCA)、小脑前下动脉(AICA)、小脑后下动脉(PICA),从相应的动脉发出后均同时供应脑干,故临床表现多样化。当小脑本身损害时,功能障碍表现在损害同侧。小脑蚓部损害,主要表现驱体平衡障碍;小脑半球损害,主要表现肢体共济运动失调。因此,小脑梗死主要临床表现为眩晕、共济失调,部分伴有头痛、项强、眼球震颤以及脑干症状,可产生意识障碍、肢体瘫等,重者引起脑疝。其中眩晕最常见,可为先兆或首发症状,共济失调是其特征性体征,有定位诊断意义。由于脑干与小脑有着密切联系,一旦两者受累,共济失调几乎达100%。至于小脑梗死出现脑干症状,大部分为脑干直接受到影响所致,但不一定为脑干病变,这可行MRI检查证实无脑干病变,这可能是小脑梗死后由于血液动力学改变引起盗血使脑干供血减少所致。对小脑梗死出现意识障碍,主要是由于脑干受压或脑干本身累及网状上升激活系统所致。本组病例以眩晕(86/96)、共济失调(75/96)为主要表现。因此,中老年人持续出现眩晕、共济失调时要高度警惕小脑梗死。

3.3 CT检查及诊断 随着CT、MRI的应用,影像学检查可提供可靠的诊断依据。由于CT普及较MRI广泛,操作简便、快速,头部CT常为小脑梗死的重要检查手段。在发病后24h内甚至6h或12h内行CT检查,尽管不一定就能显示小脑梗死病灶,但可鉴别或排除颅内出血。在发病后48~72h检查或复查CT,可较易显示低密度病灶,效果较佳。由于小脑位于后颅窝这一较特殊部位,头部CT常规扫描一般以OM线作基线扫描,骨伪影干扰常较大而影响观察,如改用以听眉线上10mm作基线行后颅窝薄层扫描,既可避免对眼睛的辐射,又利于后颅窝观察,能较大地提高诊断率,本组部分病例正是如此。当然,由于MRI检查为无创性,无骨伪影,对缺血水肿十分敏感,特异性高,可较早地显示病灶,有条件者应尽早做MRI检查。

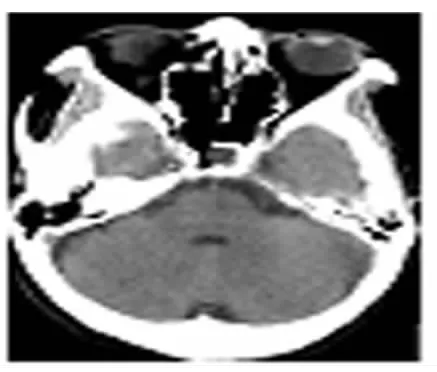

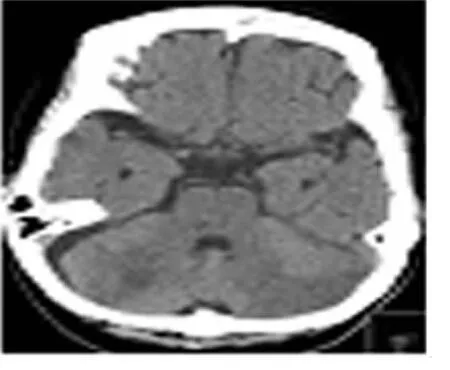

小脑梗死的CT平扫表现为小脑内的低密度影,范围与相应供血区相吻合,增强扫描病变区呈脑回样强化,大的病灶常伴有占位征象,小的病灶可无占位效应。小脑上动脉阻塞的CT表现为小脑齿状核以上小脑梗死,小脑前下、后下动脉阻塞的CT表现为小脑齿状核以下小脑梗死[5]。但须注意:小脑梗死在早期CT检查并不显示明显的低密度(见图1~4),与大脑半球不一样,往往不以低密度的改变为主,而是表现为第四脑室因受压而消失、扁桃体下疝、幕上脑积水。所以此时如有第三脑室、侧脑室扩张,特别是第四脑室受压、变形,对小脑梗死的诊断有重要意义。

图1 常规CT示第四脑室轻度受压,小脑低密度不明确

图2 48h后行后颅窝薄层CT显示两侧小脑低密度影第四脑室受压变小、前移

图3 经治疗1周后复查病灶较前好转

图4 经治疗2周后病灶较前好转

最后强调,无论CT还是MRI检查,只有及早检出病灶,对临床治疗和预后判断都具有较大作用。

[1] 贾建平.神经病学〔M〕.北京:人民卫生出版社,2001:150.

[2] 杨运俊,张勇综述,程敬亮审校.CT在超急性期缺血性脑梗死诊断中的应用价值〔J〕.临床放射学杂志,2004,23:634-635.

[3] 张永海,白俊虎,张明,等.超急性期及急性期脑梗死全脑CT灌注和CT血管造影研究〔J〕.中华放射学杂志,2005,39:681-685.

[4] 张映琦,周华东,陈曼娥.100例脑梗塞患者的危险因素分析〔J〕.中国慢性病预防与控制,2001,9:155-156.

[5] 李松年.现代全身CT诊断学(上卷)〔M〕.北京:中国医药科技出版社,2002:89.