CT测量肾实质厚度评价成人先天性梗阻侧肾脏GFR的价值

刘全启 朱再生 吴海啸 吴汉 杨庆 陈良佑

CT测量肾实质厚度评价成人先天性梗阻侧肾脏GFR的价值

刘全启 朱再生 吴海啸 吴汉 杨庆 陈良佑

肾小球泸过率(GFR)是评价肾功能的重要指标,而肾动态显像测定GFR是目前公认的准确量化分肾功能的“金标准”,但该检查不能提供肾脏及病变部位精细的解剖结构,而CT扫描具有提供精细解剖结构的优势,并可通过肾脏形态学指标来科学评估分肾功能。作者回顾性分析2009年5月至2012年7月本院收治的36例成人先天性单侧肾盂输尿管连接处梗阻(ureteropelvic junction obstruction,UPJO)性疾病患者,采用螺旋CT扫描测量肾实质厚度作为评价梗阻侧GFR的潜在性指标,通过分析二者的相关性,评价梗阻侧肾实质厚度在判断分肾功能的价值。

1 临床资料

1.1 一般资料 36例成人先天性单侧肾盂输尿管连接处梗阻性疾病患者,男28例,女8例,年龄19~34岁,平均27.4岁。入院后术前进行B超、CT、IVU或逆行肾盂造影检查,最后经术中发现或术后病理结果证实均为UPJO患者。其中肾盂输尿管交界处狭窄23例、先天性迷走或异位血管压迫9例、肾旋转不良致输尿管扭曲1例、肾盂输尿管连接处纤维粘连3例。除外由输尿管结石、肿瘤、急性输尿管梗阻、外压性疾病、肾脏发育畸形、孤立肾及同时合并有肾炎、对侧肾脏疾病、肾结核、肾囊肿等疾病的患者。并有CT和肾动态显像测定GFR的资料。

1.2 方法 (1)测量肾实质厚度:采用德国西门子螺旋CT常规扫描双肾,层厚5mm,选择肾脏上极至下极中间的影像层面及包含肾脏集合系统的第一个和最后一个层面3个层面作为测量平面,以平行于肾门处肾静脉方向的径线为后侧及垂直该径线的直线为腹侧和后侧三个位置上测量从肾脏外缘到肾盂内脂肪外缘最短径线的长度,取此9个数值的平均值作为该侧肾实质厚度,并计算梗阻侧肾实质厚度占总的肾实质厚度的百分比(%CTt)。(2)肾动态显像(sngle-photon emission computed tomography,SPECT)测定GFR 采用PHILIPS Brightview XCT,选择肘部静脉内“弹丸”式注射核素显像剂99m锝-二乙三胺五乙酸(99mTc-DTPA),采集双肾血流灌注和肾摄取、排泄动态图像,通过计算机处理软件计算出分肾GFR和总GFR值,并计算出梗阻侧GFR占总GFR的百分比(%GFR)。

1.3 统计学分析 使用SAS V8统计学软件。采用Pearson相关分析及t检验,求得相关系数r及线性回归方程,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

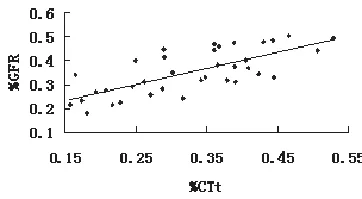

36例成人先天性单侧UPJO疾病患者,患侧肾实质厚度(8.76±3.80)mm,患侧肾脏GFR(33.56±14.89)ml/min,正常侧肾实质厚度(17.26±2.80)mm,正常侧肾脏GFR(60.64±18.12)ml/min,总的肾实质厚度(26.02±4.86)mm,总的肾脏GFR(93.35±26.67)ml/min。比较%CTt与%GFR之间的相关性,采用Pearson相关分析及t检验,相关系数r=0.69(t=5.63,P<0.05),差异有统计学意义,具有高度相关性。为判断%CTvol与%GFR之间的依存关系,通过直线回归求得线性回归方程为﹪GFR = 0.12 + 0.70×%CTt(F=31.75,P<0.05)(图1)。

图1 梗阻侧肾脏%CTt与%GFR之间的关系

3 讨论

先天性UPJO性疾病是泌尿外科比较常见的疾病,病因较多,而肾盂输尿管连接处狭窄是常见的病因,其它如肾盂输尿管连接处肌层处发育不全、异位或迷走血管压迫、纤维粘连、肾旋转不良致输尿管扭曲等原因也可导致UPJO,由于该病病程发展隐匿,早期缺乏特异性表现,症状出现时肾积水已很严重,早已发生肾功能损害,对于临床医师来讲,准确判断分肾功能是评估肾功能损害程度及术后肾功能恢复潜能的一个重要参考指标。UPJO患者一般梗阻时间较长,长期的梗阻导致肾小球数量的丢失,必然造成肾脏形态学指标的变化,而肾功能又与有功能的肾小球数量密切相关,从而引起肾实质形态学指标及肾功能方面的变化。而本研究的目的在于通过肾实质厚度的变化来判断与分肾功能的关系。

对于如UPJO或上尿路慢性梗阻性疾病患者,在对肾功能的判断上,不仅需要评估总的肾功能,而且对分肾功能的准确判断显得更为重要。目前,常规的实验室检查均是对总的肾功能的评估,无法满足临床需要。在对分肾功能的评价上,放射性核素测定GFR仍是目前评估GFR的“金标准”,但其解剖分辨率低、费时、昂贵、放射性损害及在基层医院难以普及等缺点限制了其在临床上的应用。另外,测定内生肌酐清除率是一种比较准确的评价肾功能的方法,也是较早反映肾功能损害程度的指标,可以进一步通过经皮肾穿刺造瘘测定内生肌酐清除率的方法较为准确的评价分肾功能[1],不足在于对患者生活质量上的影响,依从性差、为有创伤性检查等缺点难以在临床上广泛开展,一般作为临床上缓解肾功能持续损害的治疗手段。近些年来,由于CT的广泛应用,通过CT扫描[2]、灌注成像[3]等特点,提出了一种在判断分肾功能评估的新方法。但在伴有肾功能不全时,增强扫描有加重肾功能损害的风险。

在肾实质厚度的测量上,因B超具有经济、快速、方便、无放射性等特点,临床上常通过B超来测量,但在可重复性上、操作者之间经验的差别及在提供肾脏解剖学信息上存在缺陷,且通过肾实质厚度、肾窦分离系数等指标仅能粗略评估分肾功能,在需要准确评估分肾功能上难以满足要求。而目前广泛应用的CT检查具有空间和瞬时分辨率高、速度快、重复性好、提供精细的解剖结构等优点,在UPJO患者中已成首选的检查方法,对梗阻部位或狭窄段的判断是一种有效的病因诊断手段。同时,可以明确肾脏的解剖结构及肾实质的变化,在肾实质厚度的测量上可以获得一个可靠的、客观的肾脏形态学指标,并通过肾实质厚度在判断分肾功能上获得更多信息[4]。本资料中通过严格筛选病例,运用CT扫描测量肾实质厚度受肾功能以外的因素影响较小,通过选择单侧UPJO患者,避免了对侧肾脏对患侧肾脏在肾功能和肾实质厚度指标上的潜在影响,个体之间更具有可比性,并通过选择%CTt与%GFR指标使结果更为准确。通过二者0.69的相关系数明确其具有高度相关性,而且该方法计算相对较为简单,在临床实际应用中可操作性较强,特别是对于门诊患者、基层医院或不具备肾动态显像测定GFR的的医院不失为一种评价分肾功能的补充方法。

相对于肾实质厚度的测量,有报道通过CT测量肾实质体积[5,6]或面积[7]的方法判断分肾功能,在实际操作中,由于CT扫描一般层数较多,肾实质体积或面积的测量可能较为费力,而且可能会增加测量误差的可能性。当然,随着计算机科学的快速发展及三维成像技术的不断推广,在肾实质形态学指标上的测量会更迅速、准确,会更有利于该方法在临床上的应用。而具体针对运用CT测量肾实质厚度和体积在评估UPJO患者中分肾功能的优势上,仍需大样本资料进一步比较研究。另外,对于UPJO或长期慢性上尿路梗阻的患者,一部分患者常已合并肾功能不全,增强CT由于造影剂的应用会加重肾功能损害的风险,而采用磁共振尿路水成像[8](Magnetic resonance urography,MRU)则具有较好的优势,常用的示踪剂如99mTc-DTPA可被肾小球自由滤过,而不被重吸收或分泌,具有了CT和肾动态显像的特点,不仅可以提供肾脏精细的解剖结构,同时可以对分肾功能进行评价,该检查方法对UPJO患者分肾功能的评价上同样值得进一步研究。

1 Ng CF, Chan LW, Wong KT, et al. Prediction of differential creatinine clearance in chronically obstructed kidneys by non-contrast helical computerized tomography. Int Braz J Urol, 2004, 30: 102~107.

2 Hackstein N, Buch T, Rau WS, et al. Split renal function measured by triphasical CT. Eur J Radiol, 2007, 61(2): 303~309.

3 甘艺平, 余强国, 岑贤友, 等. 肾脏64层螺旋CT灌注成像对梗阻性肾积水患者患肾功能的评价. 中华泌尿外科杂志, 2012, 33(3): 84~87.

4 Kaplon DM, Lasser MS, Sigman M, et al. Renal parenchyma thickness: a rapid estimation of renal function on computed tomography. Int Braz J Urol, 2009, 35(1): 3~8.

5 Morrisroe SN, SU RR, Bae KT, et al. Different renal function estimation using computerized tomography based renal parenchymal volume measurement. J Urel, 2010, 183(6): 2289~2293.

6 Sarma D, Barua SK, Rajeev TP, et al. Correlation between different renal function estimation using CT-based functional renal parenchymal volume and(99m)TC-DTPA renal scan. Indian J Urol, 2012, 28(4): 414~417.

7 Feder MT, Blitstein J, Mason B, et al. Predicting differential renal function using computerized tomography measurements of renal parenchymal area. J Urol, 2008, 180(5): 2110~2115.

8 EI-Nahas AR, Abou EI-Ghar ME, Refae HF, et al. Magnetic resonance imaging in the evaluation of pelvi-ureteric junction obstruction: an allin-one approach. BJU Int, 2007, 99(3): 641~645.

321000 浙江省金华市中心医院泌尿外科