此树彼树“五柳先生”陶渊明

文·图 ◎ 龚云表

龚云表 艺术评论家。

1.明代王忠玉的陶渊明像

陶渊明在中国文化史上有着非常崇高的地位,他是一位大诗人,也是一位大隐士。大诗人在中国还可以找出很多,但像他这样的大隐士,却似乎再也没有第二个了。他为中国的文人树立了一种理想人格的范型,提供了一种崭新的生活模式。尽管他的人生道路充满坎坷曲折,但从终极意义上说,他的生活是诗意化的,而他的诗则是生活化的,他真正做到了德国哲学家荷尔德林所说的“诗意地栖居”。

“少无适俗韵,性本爱丘山”。陶渊明自小热爱故乡,热爱大自然,他看到树木长得茂盛,听到小鸟的歌声,便很高兴。陶渊明曾出去做过官,却一直怀念家乡,厌倦尔虞我诈的仕途生活,终于在他41岁时辞官返乡,开始了他悠然自得、返朴归真的田园生活。他在返回家乡后,欣喜之余,感慨系之,写下了被世代传诵的名篇《归去来兮辞》:

归去来兮,田园将芜胡不归!既自以心为形役,奚惆怅而独悲!

悟以往之不谏,知来者之可追;实迷途其未远,觉今是而昨非。

舟遥遥以轻扬,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。

乃瞻衡宇,载欣载奔,僮仆欢迎,稚子候门。

三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。

引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜,以南窗以寄傲,审容膝之易安。

园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。

云无心以出岫,鸟倦飞而知还。

景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。

……

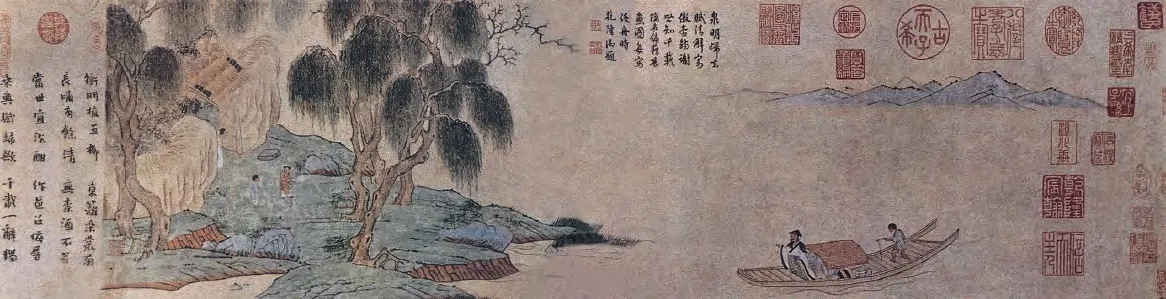

2.明代马轼:《归去来兮图-或棹孤舟》

3.明代马轼:《归去来兮图-临清流而赋诗》

4.明代仇英:《桃源仙境图》

陶渊明写道:归去啊,田园快要荒芜了,为什么还不归去!既然违背了初衷自己拿心供给形体役使,又为何感到惆怅而独自悲伤!觉悟到已往的错误,知道将来还有改正的机会;认识到走上迷途还不太远,觉悟到今天为“是”,昨日为“非”。船微微摇动着轻快地行驶,风阵阵将衣襟吹起。借问路上行人到家还有多远,抱怨晨光还只照亮些微。终于看到了简陋的家屋,心里高兴,加快了脚步。僮仆欢迎前来,年幼的儿女也在门口等候。庭院中小路已渐荒芜,松菊却依然挺秀。抱着幼儿进屋,看到酒已斟满。取来杯壶自酌,顾盼着庭院中的树木,不禁浮起了笑容。倚着南窗以寄托高傲的情怀,低小的居屋仍使人心安。天天往后园感到有无穷的乐趣。无人来访,大门常关。扶着手杖流连休憩,时时仰首眺望天际。云毫不在意地从山间飘出,鸟飞得疲倦了知道归去。光线暗淡,太阳将要落山,我抚着那独立的松树徘徊留连……这是一种多么宁静恬淡、纯洁高雅的境界!字里行间洋溢着淳朴无华、率真欢欣的情感,透露出亲切感人的气息和盎然的诗意。无怪乎赢得后人诵读再三,爱不释卷,陶渊明也被人们称为“田园诗人”。

田园诗人陶渊明爱柳。翻开他的诗集,常可见他咏柳的诗句:“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”(《归园田居五首》);“梅柳夹门植,一条有佳花”(《蜡日》);“荣荣窗下兰,密密堂前柳”,“兰枯柳亦衰,遂令此言负”(《拟古九首》)。晋义熙六年(公元410年)陶渊明46岁时写《五柳先生传》,“先生不知何许人也,亦不详其姓字。宅边有五柳树,因以为号焉”。这是一篇表志抒怀的美文,“五柳先生”,正是陶渊明的“夫子自况”。他的一生,的确做到了如《五柳先生传》中所写的“不戚戚贫贱,不汲汲于富贵”,“常著文章自娱,颇示己志。忘怀得失,以此自终。”

对于陶渊明来说,柳树也是他自傲于家族荣耀的一种象征。陶渊明的曾祖父陶侃是东晋开国元勋,官至荆州剌史,封长沙郡公。陶侃也十分喜爱柳树,据《晋书》载,陶侃每驻兵一地,便下令在各营房周围遍种柳树。又据《晋中兴书》曰:“陶侃明识过人,武昌道种柳,人有窃之,植于其家,侃见而识之,问何以盗官柳种,于时以为神”。因为爱柳而熟识自己所植之柳,这是自然而然的事。陶渊明很为自己的祖先而自豪,便也在自己的居屋周围种了很多柳树。他的自命为“五柳先生”,是否也是一种隐喻呢?

陶渊明之爱柳或许并非偶然。杨柳在中国向来是一种优美秀丽的象征,清人张潮在《幽梦影》中说:“物之能感人者:在天莫如月,在乐莫如琴,在动物莫如鹃,在植物莫如柳。”杨柳又是春天的化身,柳垂山水含清辉,只要有垂柳的地方,便有浓郁的春意。春风一吹,杨柳就开苞吐芽,绿叶婆娑,郁郁葱葱,引无数文人墨客吟诗作画。即在魏晋时代,就有曹丕、王粲、伍辑之、应杨、繁钦等许多人写过《柳赋》《杨柳赋》或《柳花赋》。如繁钦在《柳赋》中云:

有寄生之孤柳,托余寝之南隅,顺肇阳以吐牙,因春风以扬敷。

交绿叶而重葩,转纷错以扶疏。郁青青以畅茂,纷冉冉以陆离。

浸朝露之清液,曜华采之猗猗。

唐代三位大诗人都写过咏柳的诗。李白曰:“汉阳江上柳,望客引东枝。树树花如雪,纷纷乱若丝。”杜甫曰:“隔户杨柳弱袅袅,恰似十五女儿腰。”白居易曰:“叶含浓露如啼眼,枝袅轻风似舞腰。”在这些诗句中,柳树显得那样轻盈秀美,妩媚清丽。但柳树的品格远不至此。曹丕云:“在余年之二七,植斯柳乎中庭。始围寸而高尺,今连拱而九成。嗟日月之逝迈……感遗物而怀故,俯惆怅以伤情。”光阴易逝,抚柳感物伤怀,赋予柳树哀婉凄怆的情调。《淮南子》曰:“展禽之家,树柳行惠德,因号柳下惠,一曰邑名。”柳树又成为德行的代名词。

“五柳先生”也爱松。陶渊明爱松,无疑出于对松树不畏风雨,笑傲霜雪的高风亮节的仰慕,同时也每每自比松树,感慨抒怀:“芳菊开林耀,青松冠岩列。怀此贞秀姿,卓为霜下杰”(《和郭主簿》)。“园田日梦想,安得久离析。终怀在壑舟,谅哉宜霜柏”(《乙巳岁三月为建威参军使都经钱溪》)。“青松在东园,众草没其姿。凝霜殄异类,卓然见高枝。”(《饮酒二十首》)。“青松夹路生,白云宿檐端。愿留就君住,从此至岁寒”(《拟古九首》)。在陶渊明咏松诗中,最受人称道的是下面的一首:

栖栖失群鸟,日暮犹独飞。徘徊无定止,夜夜声转悲。

厉响思清远,去来何依依。因值孤生松,敛翮遥来归。

劲风无荣木,此荫独不衰。托身已得所,千载不相违。

整首诗都仿佛是在说陶渊明自己。出仕就像飞鸟出林,归隐才是松树高洁的本性。当飞鸟终于厌倦了仕途,青松正是它最好的托身之所。当陶渊明踏上归途,回到故乡,“引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜”,“抚孤松而盘桓”,享受到了无穷的自然乐趣,将永远不会抛弃它。

松树岁寒不凋、迎风傲雪、挺拔坚毅的品格象征,是人们共同的审美观照。屈原《离骚》曰:“山中人兮芳杜若,饮泉石兮荫松柏。”《毛诗》曰:“陟彼景山,松柏丸丸。松柏有挺,旅楹有闲,寝成孔安。”梁朝范云诗曰:“修条拂层汉,密叶帐天浔。凌风知劲节,负霜见直心。”三国刘公干诗曰:“亭亭山上松,瑟瑟谷中风。风声一何盛,松枝一何劲。风霜正惨凄,终岁恒端正。岂不罗霜雪,松柏有本性。”南朝谢惠连《松赞》曰:“松惟灵木,拟心云端。迹绝玉除,刑寄青峦。子欲我知,求之岁寒。”上引文字仅仅是后世咏松诗文的肇始,唐宋以降,此类诗词正可谓浩如烟海。其中如李白:“松柏虽寒苦,羞逐桃李春。”杜甫:“新松恨不高千尺,恶竹应须斩万竿。”苏轼:“料得年年肠断处,明月夜,短松冈。”辛弃疾:“昨夜松边醉倒,问松我醉何如?只疑松动要来扶,以手推松曰‘去’。”都是历千代不衰的名句。但是相较而言,陶渊明的咏松诗依然被人们奉为至尊,给予最高的评价。

陶渊明及其诗文是历代画家最喜爱描绘的题材之一。元代大画家赵孟頫有诗云:“闲吟渊明诗,静学右军字”,又云:“彭泽(陶渊明)丹青顾虎头(恺之)”。他一生画了难以计数的陶渊明的像和陶的诗意画。另一位元代大画家倪云林则云:“诗亡而为骚,至汉为五言,吟咏得情性之正者,其惟渊明乎。韦(应物)、柳(宗元)冲淡萧散,皆得陶诗之旨趣。”他甚至否定李白、杜甫、韩愈,而只承认陶诗为“正”。陶渊明悠然自得、乐天安命、赞美自然的精神,以及他的诗文所透露出的平淡率真的旨趣,给后世文人画家笔墨上以巨大的启示,从王维、董源、巨然,到米芾、“元四家”等“南宗”许许多多山水画家,在他们的作品中所追求的,就是陶渊明诗文中那种超然物外、怡然自乐的令人心驰神往的理想境界。

更值得一提的是,陶渊明的《桃花源记》一经问世,自唐宋而至元明清,成为历代画家最喜爱的创作题材。从李昭道、荆浩、关仝、赵伯驹,到钱选、赵孟兆、王蒙、蓝瑛、文征明等,不同流派、不同身份的画家,都画过此类题材的作品。陶渊明笔下桃花源无比美妙的世外乐土,激发了历代画家驰骋幻想,创造出各种幽深绵渺的理想境界和心灵世界。正如恽寿平所说:“桃源,仙灵之窟宅也。缥缈变幻而不可知。图《桃源》者,必精思入神,独契灵异;凿鸿蒙,破荒忽,游于无何有之乡。然后溪洞桃花,通于象外,可从尺幅间一问津也。”由此可知桃花源题材已成为画家确立图式、创造意境的重要依据。甚而言之,中国的山水画之所以兴起、盛行于魏晋六朝,陶渊明及其诗文所产生的影响是不容低估的。