当美国法官遭遇“富二代”

荣筱箐

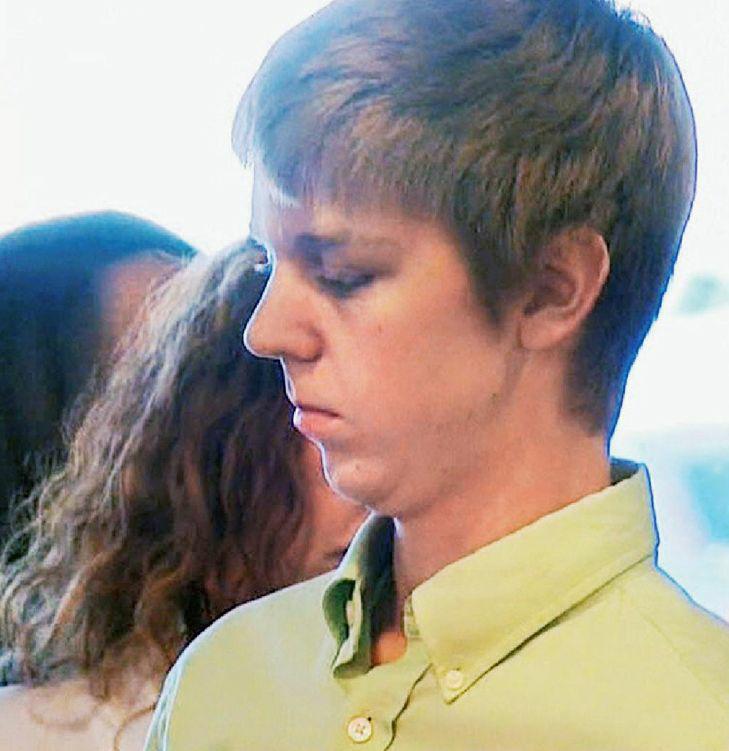

16岁的男孩伊森·考治,和几个朋友从超市偷了两箱啤酒,大人不在家,几个孩子把啤酒掺着伏特加喝了个够。兴头上,考治呼朋引伴开了爸爸公司的小卡车出去兜风。这时候24岁的布兰娜·米歇尔在博物馆参加完活动正开着车往家赶,可她的SUV突然出了故障,只好停在路边。米歇尔向住在附近的一家人求助,52岁的赫莉·波伊斯和她21岁的女儿沙柏从家里走出来帮忙,开车路过的41岁牧师布莱恩·简宁斯也停下车打算搭把手。

就像奥斯卡获奖大片《撞车》中的情节,这些原本互不相干的人一瞬间命运全都连在了一起。只不过现实更加残酷:晚上11点45分,考治的车失控直撞向路边的修车人,四人全部死亡。考治车上的两个朋友也身受重伤,而驾车的考治自己却安然无恙。

2013年6月发生在得克萨斯州沃斯堡的这起重大车祸,当时就在得州引起不小的轰动,时过境迁当人们正在慢慢淡忘这件事时,12月刚刚结束的判决又古井掀波,这次震惊的不仅是得州而是整个美国。

按照法律,16岁的考治驾驶的那辆肇事的福特F-350型小卡车是必须要有年龄在21岁以上有驾照的成人陪同,可他那帮朋友中最大的只有19岁。事发时考治把车飙到了每小时70英里,比该路段的限速超过了30英里,事后检测出他血液中的酒精含量达到法律规定酒驾标准的三倍。加上四死两伤的严重后果,本来已经足够让考治坐牢,所以在对考治的刑事起诉中,公诉人一直信心十足,计划求刑20年监禁。但他们万没想到,考治的律师抛出了一道让人措不及防的杀手锏:富裕流感 (affluenza)——即affluenza(富裕)和influenza(流感)两个单词结合造出来的词。

考治的老爸靠经营金属公司成了百万富翁,辩方律师说考治虽然犯了错,但责任并不在他,因为他是“富裕流感”患者。这是富家子弟的通病,他们在父母的娇惯纵容下长大,以为钱是万能的,不知道人需要为自己的行为承担后果,这样的“病人”应当得到教育和矫正而不是把他们关进牢里了事。

这种匪夷所思的说法还真奏了效,法官最后决定判考治10年缓刑,但要求他必须入住一所全日制的私人“行为矫正所”,接受一年的治疗。他选择入住的这家“矫正所”坐落在阳光灿烂的加利福尼亚州的一片广阔绿地上,“矫正所”一次只接受最多6名病人,为他们提供从心理治疗到骑马、健身、烹饪课等休闲活动,在很多人眼中这简直就是个“疗养院”。当然这种“矫正”价格不菲,一年45万美金的费用全部由考治的老爸埋单。

一个号称健全的司法体系,一个号称人人生来平等的国家,财富如此赤裸裸凌驾在法律之上,引起美国公众哗然。新闻摘要周刊《一周》用“有钱不用进监狱”为题总结这次判决,成为对公众反应的精确概括。Stetson大学心理学系主任克里斯托弗·弗古森在《时代》杂志上撰文一针见血地点出了这次判决带来的恶劣后果:“除了考治,这个案子有太多的输家。司法系统失信于民;心理学因‘富裕流感这个术语蒙羞,尽管这个词不是这个学科的产物;年轻一代给人留下娇宠的印象,尽管大部分人不是这样;最大的输家还是那些被剥夺了正义和公平的受害人和他们的家属。”

“富裕流感”是社会病而非心理病

“我们当初提‘富裕流感是用它来指一种社会问题,而不是心理问题,更没想到今天它会被拿来在法庭上用作富二代的挡箭牌,”PBS电视台纪录片《富裕流感》的共同制作人约翰·格拉夫(John de Graaf)对《中国新闻周刊》说。

这个将英文中的“富裕”和“流感”两个词结合在一起得出的生造词,它的准确起源很难考证,比较普遍的说法是它最早在50年代出现在一家私人基金会的文献中,用来指富裕家庭的孩子娇宠恣睢的通病。在后来的发展中,这个词被赋予了更广的含义,不自信、不进取加上扭曲的金钱观成了“富裕流感”的典型症状。

但直到上世纪90年代后期这个词才真正流行开来,格拉夫的纪录片是其中重要的推手。影片讲述了美国人如何在消费主义和物质主义的引导下越走越远,使生活本末倒置、整个社会陷入病态。影片引起了不小的轰动,格拉夫和共同制作人韦唯雅·波又乘胜追击,在2001年出版了畅销书《告别富裕流感》。

影片问世的第二年,心理学家杰西·奥尼尔也出版了一本名为《黄金贫民窟:富裕流感心理学》的专著,奥尼尔的外祖父查尔斯·威尔森在从美国国防部长卸任之后担任了通用汽车总裁,她从自己小时候被财富宠坏的经历出发,分析富家子弟如何养成钱能通天的心理,这本书使“富裕流感“一词更加走红。

在格拉夫的眼中,从那时到现在,“富裕流感”在美国不仅没有减轻反而变本加厉。1997年《富裕流感》一片问世时正是美国经济发展的鼎盛时期,“当时人们疯狂购买,好像没有明天。”格拉夫说。之后美国虽历经网络公司泡沫波灭、911大劫和金融危机,但这些丝毫没能减缓人们对物质的疯狂追求。“即使9.11之后,布什总统对国民讲话时还鼓励大家说,要想让恐怖分子看到不死的美国精神就去购物吧。金融危机发生以后,虽然很多人意识到美国人应当开始攒钱而不是过度消费,但这时候人们已经陷得太深,欲罢不能了。”

这种对物质毫无节制的向往和追求成了“富裕流感”的病毒源。“在过去的30年里,我们基本上允许这个国家的有钱人不计后果的为所欲为,但真正的后果是整个社会把追求财富看得高于一切,不愿去承担对环境、对贫困人群、对邻里社区的责任。考治案只不过是这种社会风气的一个缩影,”格拉夫说。“我们在指责这个孩子和他的父母时,也应当想想这个社会该负什么样的责任。”

虽然从社会学角度“富裕流感”是个越来越严重的问题,但从心理学角度来说这并不是一种被专业认可的病症。“如果你去查心理学诊疗手册,里面根本没有‘富裕流感这一项,这不是一种真实的诊断。”亚利桑那州立大学心理学系教授苏尼亚·路萨(Suniya Luthar)对《中国新闻周刊》说。

不过根据路萨长期以来的研究,富裕家庭的孩子的确比其他孩子更容易出现心理问题。路萨原本一直致力于对贫困家庭青少年心理状况的研究,1999年在一项对酗酒、吸毒和抑郁问题的研究中,她试图从富裕家庭子弟中取样作为对照组,与实验组的贫困家庭青少年情况进行对比。“我们当时也以为,他们不大会出问题。没想到却发现富裕家庭的孩子这些问题更严重。”路萨说。

在之后的十多年里,路萨对富裕家庭青少年心理状态进行了大量的调查,其中一项发现,超过20%的富二代都认为出了问题后父母会帮他们摆平。这种期待显然基于事实之上,“父母不愿让孩子的记录留下污点,能用钱摆平的事他们不会犹豫。这一点在过去五到十年间表现很明显。”路萨说。

这或许正是考治家的问题所在。考治的父母之前也多次有过交通违规、拒捕等问题,但每次不过是吃几张罚单,最多也只是被处以六个月的社区劳动。考治的父亲1988年曾经被发现用无效支票买了一双价值46美元的鞋,最后交了830元的罚款后被撤案。

而考治在15岁那年就被警察发现在车里昏睡,身边还躺着一位14岁的裸女,警察向他父母发出了警告,但他却没有因此受到父母的责备。以至于这次在醉驾撞人之后,他还上演了一段美版“我爸是李刚”,自以为是的对车里的朋友们说:“我是伊森·考治,我能保你们没事。”

路萨认为对于像这样不知道自己要为自己的行为负责的青少年,矫正和教育不失为上策,但这种处理方法不应该只是给富二代的专利。这正是考治案判决的问题所在,主审这起案件的法官金·鲍伊德2012年曾经审理过另一起青少年罪案,被告是个14岁的黑人少年,他跟人打架时把别人推倒在地,导致受害人摔伤头部之后死亡。鲍伊德当时也曾试图判这名少年住进行为矫正所,但没有一家矫正所愿意收他,最后鲍伊德改判他十年监禁。

“这种矫正教养所收费极高,低收入家庭不能支付,但法官可以判决像考治这样富二代的家长付了自己孩子的矫正费之后,再出一份同等数额的罚款用于让穷人的孩子接受行为矫正服务。”路萨说。

司法与量刑

在美国司法改革的领军倡导者及畅销书作者、律师菲利普·霍华德(Philip K. Howard)看来,考治的律师抛出的“富裕流感”一说固然吸引眼球,但本案法官并不一定是因为这种说法才做出最后的量刑决定。“这个法官是感化教育的信奉者,她以前也曾经做过类似的判决。”而并不是所有法官判案时都会陈述清楚理由,这使得公众看得一头雾水,甚至误解。“要求法官书面写下判案的逻辑,以帮助公众理解;另外同类案例应当量刑一致,这是目前司法改革的当务之急。”霍华德对《中国新闻周刊》说。

事实上,对少年犯以感化为主的思维,在当今美国的刑事法庭上算得上是个流行趋势。但在一些法律界人士看来,这种思维根本就是生活优渥的法官们不合实际的异想天开,对某些少年犯来说不仅不能起到让他们改邪归正的作用,反而适得其反。

“考治案的判决完全不合逻辑,就算他真的得了所谓‘不知自己的行为会带来后果的富裕流感,判他不受惩罚不是更会加重他的病情吗?”美国德汇律师事务所高级顾问律师尚撷福(Geoffrey Sant)对《中国新闻周刊》说。

尚撷福说,美国的法官大多是律师出身,读得起法学院而成为律师的人又大多来自富裕家庭。他们通常一生顺畅,对底层生活缺乏了解,使他们即使有心解决社会问题也往往不得要领。“我在纽约大学法学院读博士时,班上的同学大多是有钱人家的子弟,有一次课堂讨论,一个女生竟然提出,对所有罪犯都不应当处罚,而是应向他们提供更多的教育。她不知道很多人是因为教育没起到作用才犯罪的。”

相对于好心办坏事的法官,刑事司法程序给受害人留出的空间反倒十分有限。如同考治案中的情况,嫌犯考治可以自由聘用律师,有钱人可以出大价钱请最好的律师为自己洗罪;如果对判决不满,考治还可以决定上诉。而受害人却只能依靠政府的公诉人为其伸张正义,公诉人对如何处理案件有绝对的权力,他可以决定是否对嫌犯进行起诉、以哪些罪名起诉和要不要上诉。有时候嫌犯会与公诉人事先达成协议,如果嫌犯愿意就其中一项重罪认罪,公诉人也愿意撤销其他的罪名。“可有时候公诉人若计划参选政治职位,怕输了案子影响竞选,对胜算不大的罪名就干脆不起诉,受害人本应得到的公平和正义就这样被打了折扣。”尚撷福说。

而像“富裕流感”这种荒谬的理由在法庭上被接受的例子也不在少数。

在过去的一年中,爱荷华州的一桩判决中,年轻美貌的女牙医助理被中年男牙医以“太性感,影响雇主的家庭稳定”为由辞退。她告他歧视,而法庭却跟他站在一边,认为他有权以这个理由辞退她;长岛一名亲手把自己三个年幼的孩子溺死在浴缸里的母亲以精神疾病为由逃脱判罪,她的丈夫状告儿童局的社工疏于监护,获得35万美元和解赔款而她的律师居然提诉,说作为配偶她有权从赔款中分一杯羹(这单诉讼最近被法庭判输)。

其中问题所在,用霍华德的一本畅销书书名来概括,就是《常识的消亡》。

“我们的民事法,允许任何人去告任何人,使法律诉讼满天飞。结果现在老师不敢拥抱学生怕被告性骚扰,雇主聘用少数族裔员工时也特别小心,生怕将来裁员时被告种族歧视。我们的刑事法曾试图让法官严格按照一套客观标准量刑,生怕人的主观因素会影响法律的公正,但绝对客观根本不可能,这种机械化扼杀了常识,使法官不再作出有价值的判断。” 霍华德说。

不过,舆论监督很多时候可以是一道有效的防线。考治的判决引起公众的强烈反弹之后,担任公诉人的检察官办公室感到巨大的压力。现在公诉人正准备从其他几项次要罪名着手,要求法官对这些罪名逐一判决,希望能藉此将考治关入牢房。另外,几名受害人家属已经先后提交了针对考治的民事诉讼案,即使他能逃过牢狱之灾,恐怕也逃不过巨额罚款。

这似乎与中国现今很多涉及到富二代的案例有些相似:公众观点的介入抵消了被告的经济和社会地位对司法的影响,有时普遍的仇富心理甚至可能因这些因素起到反作用,使被告因其财富和名望所累,反而被从重处理。

对此,尚撷福说:“我并不担心司法对富人会过于严苛,正像肯尼迪总统从圣经中引发出的那句名言:‘多得者必多付出。有钱人得到的已经够多了”。