孙陵:不在的“存在”

邱 丹

记忆

孙陵:不在的“存在”

邱 丹

东北作家群回眸 之十 孙 陵

本栏目主持 吴玉杰

邱 丹,辽宁大学中国现当代文学专业博士研究生,现任沈阳城市学院文法学院汉语言文学专业教师,研究方向为中国现当代文学与文艺美学,并积极探讨实践化教学教法,公开发表《论史铁生作品对宿命意识的穿越》《无名氏小说的存在主义思考》等多篇学术论文。

在20世纪30年代的中国文学史上,谈及流派,一个带有“异乡人”情愫的群体,一个带有“流亡色彩”的存在,一个带有“野性关东”生命力的文学团体,一个散发着黑土地气息与民族觉醒意识的流派,一直是个绕不开的话题。这个流派就是“东北作家群”。九一八事变之后,这个散落在关内的群体成员中,有一位作家,最后离开了东北,定居于台湾。直至今日,他魂牵梦绕的大陆情结依旧被遮蔽,而这个人就是孙陵。虽然我们尚不能将其称为“隐藏的大师”,但是其人其文,所饱含着的关东人血脉中的激情与野性,以及敢作敢为的人格担当,足以成就其传奇的一生。

一、 笔耕不辍,终其一生

孙陵(191——1983),原名孙钟琦,1914年生于山东黄县,少时生活在素有“东方莫斯科”之称的哈尔滨。孙陵十三岁时初显文艺才华,在《青岛时报》上连载了《虚生一年飘流记》,这也是他第一部刊载的长篇章回体小说。之后孙陵开始了求学征程。直至九一八事变后,内心奔涌的热情再次被触动,孙陵正式开启了“文艺报国”的文学生涯,并担任长春《大同报》副刊主编,与此同时也结识了萧军、萧红、杨朔、罗峰等有志青年作家,为日后东北作家群的集成铺叙了坚实的基础。孙陵性格秉承了关东人的粗放豪爽,涉友博广。1934年,孙陵就已经在上海文艺界的《文学》《光明》等多家刊物上发表各种作品,包含散文、小说、报告文学,其描写东北爱国青年抗日的长篇小说《从黄昏到黎明》就创作在这一年。1936年发表于《文学》杂志上的短篇小说《宝祥哥的胜利》为其成名作,为他赢得一定声誉。1940年孙陵相继出版了报告文学集《从东北来》《突围记》及诗集《襄樊颂》。而最能彰显其艺术才华的作品当属1940年连载在《自由中国》上的长篇小说《大风雪》。杨义在《中国现代小说史》中评价道:“这部长篇的笔墨出人意料地显得细丽、从容、淡雅,具有相当精致的艺术感觉。”杨义:《中国现代小说史》第三卷,人民文学出版社1998年版,第332页,

1948年赴台后的孙陵,仍然笔耕不辍。1955年由高雄大业书店出版了散文集《文坛交游录》,1957年曾经遭到禁锢的《大风雪》得以解禁,号称《大风雪》第二部的《莽原》发表于《中国一周》;1958年其长篇小说《觉醒的人》连载于台北《公论报》;1961年由台北正中书局出版散文集《浮世小品》。这几部集著,无论是小说还是散文,对于了解中国20世纪30年代文坛的状况,对于了解处于苦难民族的心路历程,无疑具备着深厚的思想价值以及史料的参照价值。也许孙陵算不上高产的作家,但是根植于骨子里对于文艺的热忱却贯穿其一生。目前在内地,大家较易看见的1980年台北成文出版社出版的短篇小说集《女诗人》,主要收录了孙陵1930年至1950年的作品,成名作《宝祥哥的胜利》即刊于书首,其他作品在内地却遭受“冷遇”,这也与孙陵到台后的“反共”倾向与“爱国观”的扭曲相关,也因此几乎没有在内地再版书籍,从而更显得弥足珍贵。

孙陵的作品,之于整个东北作家群,在抗战文艺正面描写救亡图存的叙事框架中独树一帜。孙陵的文学风格,不似萧红的温婉娟秀,也有别于萧军的粗犷有力,却不乏细腻,蕴藏在清新自然的诗意笔触下,仿佛有一种沉淀在血脉之中的戏谑与厚重,“大城小事”在行云流水的字里行间中铺叙开来,毫无造作之感,其笔下的人物又在不经意地触动国人麻木的神经,让人感受到一种基于民族生存应有的抗争与渴望。这不但拓展了东北作家群的表现空间,也在拯救于民族危难之际的历史叙事中,摆脱了国家民族强势的叙事话语,从而提升了东北作家群整体的创作风格。

二、未足的笔墨,缺席的“存在”

孙陵这个名字,我们更多的是在描绘东北流亡作家群的成员名单上偶尔看见,他的作品在内地依旧遗落在历史的风尘中。随着岁月的更迭,我们缅怀历史的同时,甚至从未“遇见”孙陵,又谈何“遗忘”。在内地,对于孙陵的言说,更是湮没于沙砾之下,散落于角落之间,直至今日对于其人其文的评述,依旧被埋藏得很深,可以说,在东北流亡作家群中,孙陵是一个殊异的存在。

但是我们无法否认的是,无论作为作家的孙陵,还是出版家的孙陵,其在文学上留下的足迹,虽会褪色,却不曾消逝,日益浓厚的历史尘埃终将被抖落。如今,在对东北作家群进行回眸与凝望的同时,孙陵重新回归我们的视野。抛开其政治立场的偏离,将艺术的视角重新聚焦在这位饱含热情的作家,我们发现其作品的艺术性与思想性是不容置疑的,其在中国现代文学史上,也占据着无法替代的一席。

有学者指出:“孙陵是一个血气方刚的文人。只要自己想做的,谁也阻拦不了他;他不想做的,谁也劝不了他。”这种人格包含着孙陵的粗犷与豪放,使得孙陵能够在朋友危难之际,援手相助。当时孙陵与杨朔共同创办北雁出版社,孙陵不但答应出版郭沫若的《北伐》,还提前付五百元法币给郭沫若。这种人格中也包含着孙陵的刚正不阿,使得孙陵能够在民族危难之际,燃起血液中的爱国热忱,毅然放弃邮政管理局的稳定工作,与有志之士“共赴国难”,自此走上了“文艺报国”之路。孙陵曾在编者献辞中说道:“我主编这些刊物,并没有什么大的企图,深的意义,以及过甚的欲求和愿望,只是基于一种无能抑止的情绪,想替作者奠定一个新的基地,替书店企划一条新的路线,替读者齐聚一些新的读物,替新中国栽植一些新的花木罢了。”[ 孙陵:大风雪[M].万叶文艺新辑出版社(民国36年出版),1947]面对国难当头的历史现实,孙陵没有观望,在他身上体现的一种民族重负的担当,将启蒙者、被启蒙者以及民族的命运放置一起,诠释了他对于国民精神注入新鲜血液的热望。

当然,孙陵人格中包含着的狂妄以及对于自我认知的坚持与偏执,也开启了孙陵在大陆与在台迥异的文学史命运。抗战结束后,孙陵在文坛已经具备一定的声望,毛泽东到重庆之时,还去看过他。但关于反内战问题的讨论,孙陵并未站在历史正确的一方。1948年,随着国民党的节节退败,孙陵退居台湾新竹,将热忱重新投掷在“反共”事业上,他在内地的文学史轨迹至此发生了转变。也许在一个精神自由、思想多元的社会,思想本身无罪,但是潜藏在思想笔端的立场,却构成了生存困境的压迫,一如一生背负着“汉奸”身份的周作人。

也许正是这种政治立场的偏离,遮蔽了作为艺术家孙陵的存在。与孙陵的狂放与不羁相反,孙陵小说中的文字却显得淡然从容、清丽自然、耐人品读,同样在思想和人文向度上还承载着历史的厚重感,这在《大风雪》《红豆的故事》等作品中呈现得尤为突出。孙陵的创作思想并没有拘泥于自身的行走经历,而是从小处着眼,还原一个家国命运的共同担当以及对于历史重负的深沉反思。孙陵人生足迹上的狷与狂,与小说中沉淀后的感性述说,无疑构成了孙陵文学风格上的独具特色。

在大陆疆域的这片文学史上,关于孙陵的书写还没有用足笔墨,正是这样,足以为后人留下可以言说的话语空间,当我们在触摸东北这片黑土地的时候, 应该想起曾经伴随着中国历经历史沧桑剧变的孙陵,有时“不在”更是一种“存在”。

三、《大风雪》《红豆的故事》和《女诗人》

也许孙陵是东北作家群唯一一位在台定居的作家,也许孙陵的“自由之精神、独立之思想”近乎偏执,也许因为孙陵人格上的刚正不阿和直面权威,关于孙陵艺术才华的言说留白太多,但是孙陵仍为后世留下许些经典文本。这些文本虽然尚未引起学界足够重视,但相信随着时间的延展,终会熠熠发光。

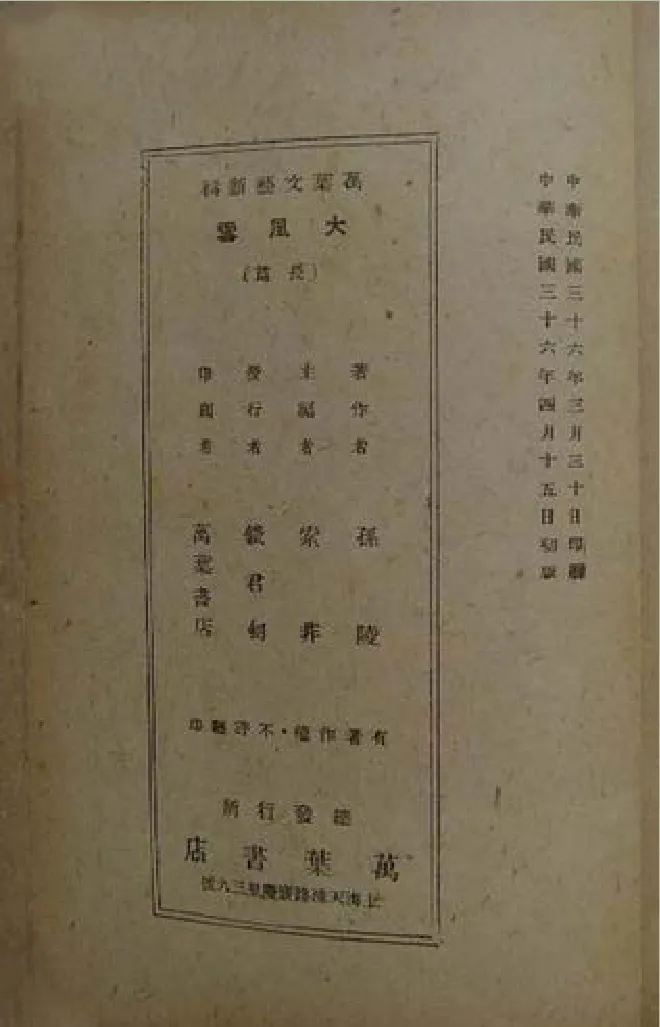

《大风雪》第一部是孙陵的代表作。这篇长篇小说在1940年连载在孙陵自办的文学杂志《自由中国》上,出了十一期以后被查禁,1941年在桂林完成,1942年在桂林出版时仍未摆脱被查禁的命运,抗战胜利后于1947年4月15日由上海万叶书店出版。它有别于其他抗战小说直面战场的呼喊,叙述口吻平和,却不失厚重与深刻。

杨义在《中国现代小说史》中曾这样评述《大风雪》:“它把深沉的民族忧患和淡淡的乡愁,融解于人情世态、风俗心理之中,以一个势利商人的堕落行径和发家历史,透视着和反思着哈尔滨由江村暴发为国际都市,又被汉奸政客当作交易砝码的独特的命运。”杨义:《中国现代小说史》第三卷,人民文学出版社1998年版,第332页《大风雪》有诗情史笔,更有戏谑调侃,孙陵将艺术的视角聚焦在松花江河畔的大都市H埠,在具有殖民地色彩的哈尔滨城铺叙了各个阶层的人生丑态和精神图谱。民族历史是一个永恒的时间,在这个小城永恒的空间里,麻木、自私使国人失去了生命的圆满,孙陵掩去大悲大怒,在余怒余悲中给我们的民族和每一个活着的人一个重负。在这个角度上,我们不可置否,孙陵,具有大家风采。

《大风雪》第一部全书共分六章,二十五节。故事以日本入侵东北为历史背景,围绕日军入侵哈尔滨前后,以社会各阶层的生存方式为像点,展示了在时代症候下众生的精神困窘以及丑陋脸谱,以空间场域重现历史画面,彰显了孙陵的艺术驾驭能力。

《大风雪》中,孙陵对空间场域的选取可谓独具匠心。在H埠大的空间场域中,孙陵精心构思了东方曙夫妇背负骂名的封建“小镇”,奔向H埠途经的“瓦罐车厢”,杨鲤挺夫妇视为生命的“松花江大饭店”,聆听蓝沧海“教诲”的“客厅”,各色人马无一不是粉墨登场,以小空间藏污纳垢的包容性,撼动着岌岌可危的H埠。

在叙事结构上,《大风雪》主要采用的是双线叙事。一条以杨鲤挺夫妇经营的松花江大饭店老板为线索,辐射出官商的污浊、愚昧和黑暗;一条以身为知识分子的东方曙由迷惘到爱国意识觉醒的精神历程为线索,连带出教育界的迂腐、虚伪与浮夸。

孙陵饱含“风雪”的笔墨,展现在读者眼前的不似洁白如初雪的东北乡村小镇,其笔下的乡土风情更多地被殖民地的腐朽气息所沾染,一如“冰雪统治底世界”。在这个冷酷的“冰雪世界”,充斥着形色各异的人物画像:信奉“只要是洋鬼子便比中国人厉害”的杨鲤亭,以贫富为标准丧失评判能力的杨鲤亭之妻桂花,以募捐马占山军资为荣的杨鲤亭之女杨耀兰,每天迎来“花枝招展的妇女们为座上佳客”的知识渊博的蓝沧海,认为“女性被男性玩弄是出于女性自愿”的罗维奇,法政大学历史系教授李昂、面对多寒的“冰雪期”逐渐觉醒、发出哀鸣的东方曙……《大风雪》中几乎未见“誓死不当亡国奴”的民族气节,也没有民众波涛汹涌的抗争意识。相反鲁迅笔下的“阿Q”,却会聚为一个群体,在这个殖民色彩浓重的H埠铺展开来。孙陵的审丑意识,给读者带来的不仅是震惊,更是一种关乎民族生存意识沉浮的深沉思考。

《红豆的故事》是孙陵创作的一部短篇小说,这是孙陵创作前期的作品,主要书写了1937年秋,一批有志青年奔赴革命圣地的沿途记忆。

这部作品以语言上清新自然,情感表达上的细腻恬静见长。小说有意淡化情节,突显事件:第一次大革命失败后,在监狱遭受监禁十年之后,重获自由、高唱“时代的囚徒”的刘麻子,还有走出家庭温床,与疾病、疲惫抗争并追求理想的女同志……“聚众的力量”使得徒步长途的辛苦之旅被如诗的语言、纯情的表述、梦幻的色彩、朦胧的情愫所冲淡,一如那颗静静搁置在皮夹中并承载着甜美记忆的经年红豆,串起记忆的碎片,温暖如初。

《女诗人》为短篇小说集,作品选集的时间跨度大多在1930年至1950年,于1980年由台北成文出版社出版,其中收录了《小歌女》《春天的怅惆》《沉沦》《传统的爱》《不落的月亮》《碎心湖》《红豆》等十二部短篇小说。《女诗人》是目前读者最易看到的孙陵书籍。孙陵延续了细致的笔触,却不乏力度,将艺术视角探微至心灵层面的挣扎。

四、人格精神与审美价值的凝思

孙陵,一位中国现代文学史上当之无愧的老作家,在十三岁时就用他饱满诗情的才华之笔书写了《虚生一年飘流记》。也许是一种宿命,就在这样一个年纪,孙陵开始了他一生的漂泊征程。孙陵的一生可谓伴随着中华民族的沧桑巨变,孙陵存在的本身,就是一部“历史”。在社会思想多元化的今天,“以人废声”的时代已经久远,对于其特立独行的人格,对于其审美价值已经超出评论的文学作品,我们都应该给予新世纪的回望与凝思。

孙陵是一位敢作敢为、勇于担当的热血作家,人格上的独立,也成就了他精神上的富足及艺术上的收获。虽然面对国共分歧,孙陵的政治路线发生明显的偏移,而且还越走越远、越走越坚决;但不可置否的是,在民族危亡之际,他与左翼文人有着相同的热忱与责任担当。九一八事变后,矢志文艺报国;七七事变后,发起过“投笔从军”运动;武汉撤退后,曾进入第五战区工作,并兼任战区主任秘书;1938年创办《自由中国》刊物,并于同年与减克家、姚雪垠、田涛、碧野等人创办“中华全国文艺界抗敌协会宜昌襄樊分会”……这些足以体现孙陵的现实主义关怀以及爱国情怀,在民族抗争的苦难征程中,孙陵始终身先士卒,这无论对于爱国文艺的宣传,还是民族精神的传承,都发挥着不容小觑的历史作用,也彰显了孙陵深沉的历史文化意识。

孙陵不仅时刻心系民族的命运沉浮,他豁达的性格与率直的个性,也与郭沫若、巴金、杨朔、萧乾、萧红留下些许文坛佳话。孙陵去台后,晚年所著的《我熟悉的三十年代作家》也成为研究中国30年代文坛现状的宝贵资料。

当我们品评一位作家、品味一部作品,常会说时间是最好的证明。如今当我们评述东北作家群,聆听这片大地的声音时,孙陵,一如他的《大风雪》,这被隐藏的风景,重新展现在我们的视野,引发了我们对其人格精神与审美价值的重新审视。

孙陵的作品,不乏感时而发之作,但其创作思想却饱有远离锣鼓喧天的政治号角的清醒,文学的审美精神化作其在人文关怀的向度上所秉持的历史厚重感,无疑,这是苦难民族的清水活泉。我们常说文如其人,孙陵生活中的狂与狷,在文字中却汇聚成感性的诗学理想与一丝丝理性沉淀后的“力”美,这不但拓展了东北作家群的审美表现空间,也在文学史上提升了东北作家群整体的人文向度及艺术成就。

时下,孙陵的“存在”已经跨越了百年,六十九岁的孙陵最终没能跨越世纪,只是将一个孤独的背影留给了大陆。历史过往的正误我们不去评析,但是时至今日,关于孙陵的研究却遭遇“冷门”,在内地评论文章更是凤毛麟角。但是孙陵作品中渗透出来的关乎民族生命意识的沉思,折射出的关乎一个作家的审美追求与美学风格,在文学上都是一个不可忽视的“存在”,随着时间的递嬗与延展,其作品的审美价值定会芳香四溢。

责任编辑 陈昌平