村委会选举中的贿选:两种信任的绞合

龚志文

(中国人民大学 公共管理学院,北京 100872)

一、引 言

村民自治制度是我国基本政治制度的重要内容之一,它与城市社区居民自治制度共同构成了我国基层民主发展的两大脉络。在制度设计上,村委会选举是村民实现自治的重要途径。1998年《中华人民共和国村民委员会组织法》将村民自治作为一项政治制度从法律上予以确定,很大程度上激发了广大村民的政治参与热情,锻炼了其民主操作能力。然而,我国的基层政治民主是一种自上而下的嵌入式民主,民主意识和公民思维尚未真正融入农村的政治生活领域。在村民自治的制度操作中出现了一系列透支民主的毒瘤,其中最为严重的莫过于村委会选举中的贿选。近年来,随着贿选行为不断滋生和蔓延,严重扰乱了农村选举的正常秩序,弱化了选举的合法性和有效性,成为制约我国基层民主进步和农村经济社会发展的瓶颈性因素。

尽管“亚洲思潮”①者主张“只要经济发展到一定程度,诸如贿选的民主问题会自然而然解决。但这一主张过分关注基层民主发展所需的经济社会发展等外在条件,而忽视了改革在促进经济增长的同时破坏了乡村的旧体制,却没有建立相应新体制的现实。规制失范带来的高度复杂性和不确定性引致出选举制度失灵、乡间冲突频发、政策效用降低等一系列问题。而由于选举制度体制的革新存在路径依赖式的惰性,且政府的变革滞后于公民和社会的发展。因此,研究转型期村民选举问题,破解贿选困境,以推进基层民主发展是一项重要和紧迫的任务。

首先,文章以信任理论为基石,批判了社会对于信任的盲从,发现信任资源存量高不必然促进基层社会政治权力的正向分配,并据此提出了基于人际信任和制度信任的贿选分析框架。其次,阐明了由价值、道德和规范所构造的乡村人际信任网络为贿选提供的一种非正式制度庇护,贿选者在此庇护下通过建立贿选道德共同体和利益共同体实施贿选。再次,分析了制度信任的回应性低、成本高、对选民需求不够敏感的缺陷如何为贿选创造了正式的制度空间。最后,提出通过正确开发和使用人际信任,克服人际信任的负效用,引导和培育新型农民自治组织,促进信任资源在人际和制度间的重新配置,从而重构预防贿选的信任机制。

二、贿选:基于信任的分析框架

学界从法律视角和政治视角来界定贿选:法律上,贿选是指被选举人或其他人以增加被选举人选票数量为目的向选举人或对选举有影响的其他人转移可支配财产的行为。其构成要件包括:①贿选所侵犯的客体必须是村民的选举权、被选举权和村委会选举活动;②贿选方式,即以物质利益和非物质利益收买选民、候选人和选举工作人员,使之违反自己的真实意愿参加选举,或者在选举工作中进行舞弊活动;③贿选的后果必须是足以造成妨害村民行使选举权和被选举权,破坏了村委会的选举②。胡建从政治视角的界定具有较大的代表性,他认为,贿选是指竞选者在选举中通过一定的物质利益或其他方式对参加选举的代表和选民进行贿买,以使自己在竞选中胜出。贿选的主体是将要或正在参与竞选的人,贿选对象是享有投票表决权的选举代表或选民,贿选方式主要是给予代表或者选民一定利益,如金钱、财产、可期待的利益回报或精神、感情上的享受等[1]。

上述定义较为全面界定了农村基层选举中贿选的内涵、操作主体、对象、方式和要件,共识性较高。关于贿选的成因,学者从经济、法律、政治和文化四个方面予以解释。经济功利主义解释视贿选为候选人与选民之间的权钱交易[2-5],指出贿选的发生几率与村庄经济发展水平[6-9]、村庄人均收入水平[7,9-11]及村庄集体经济发达程度[12]呈现负相关关系。法学解释将贿选归结为法律法规滞后[2,5]、选举程序失范[2,4]、监督惩罚机制缺失[1-2]等方面的原因。学者从政治视角分析指出,乡村权力失衡[7,13-14]、村民民主素养低[1,4-5]等因素共同引致了贿选的发生。

然而,“理性的小农”[15]并非完全遵从“成本—收益”的逻辑行事,经济理性和文化的非理性共同支配着其行为。因此,单纯的经济分析不能完整解释贿选的内在机理。在乡土社会共生着正式的外在制度(政治制度和法律规范)和非正式的内在制度(习俗、宗族规范等),研究发现这些正式制度的静态性规范与动态性实施之间存在着“制度堕距”。由此,过分关注制度规范本身的缺陷而忽略制度的践行就有避重就轻的嫌疑。可见,在由内在制度主导的乡村社会,从社会文化的视角分析贿选现象具有更大的解释力:村庄社会资本(信任)存量不足[1,16-17]、宗族派系的束缚[2,18-20]和村民个人本位主义观念的制约[21-22]都为贿选提供了操作空间。

文化解释中学者将笔墨聚焦于:①社会资本(政治信任)与村民选举参与率的相关性,认为二者存在着正相关关系[23-25]、负相关关系[8,17]和无相关关系[26-27]三种情况。②社会资本(人际信任)与村民选举参与率的相关性,指出村庄宗族派系既有可能限制村民选举参与[14,28],也会促进村民选举参与[29]。

已有的研究用不同的方式论证了信任对于村民选举参与的正功能,较少关注信任的负功能。而且,多阐释社会资本(信任)对村民选举参与率(也即效率)的影响,没有论及社会资本(信任)对村民选举参与的效果(也即效益)的影响。例如,可能很高的参与率,却是由于贿选引致的。

本文在借鉴和吸收学者们研究成果的基础上,通过对社会资本(信任)对村民选举负功能及选举效果的关注,提出在由内在制度主导的乡土社会中人际信任存量与贿选存在着正相关关系的假设。并将信任的概念引入作为解释贿选问题的核心要素,分别从制度信任和人际信任分析贿选发生的内在机理。

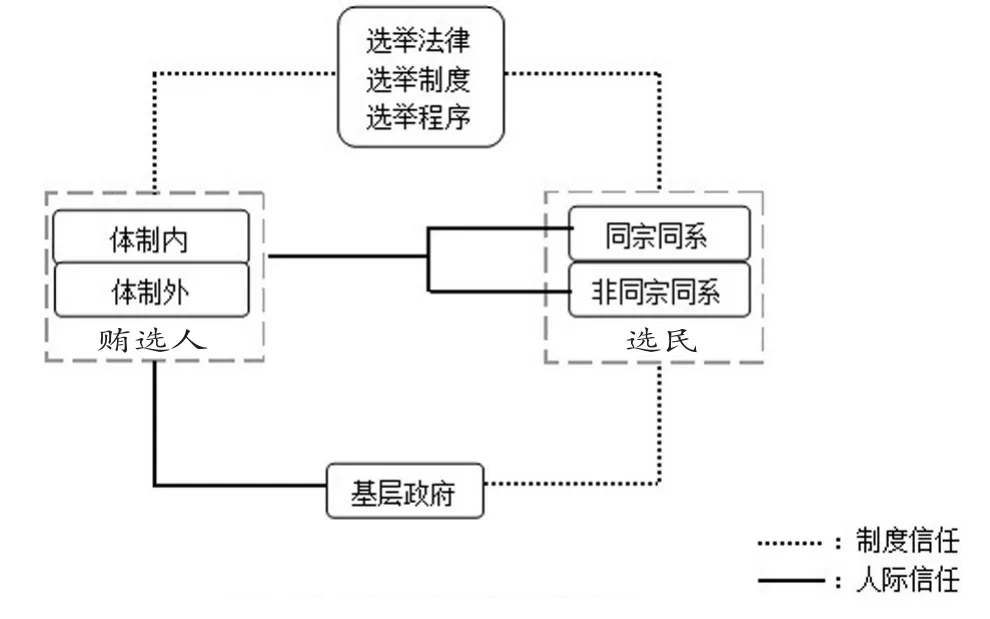

信任是对他人未来行动的一种预期[30],它作为一种社会资本[31]可以简化社会的复杂性[32],提高人们活动的预见性,降低交易成本,遏制“搭便车”的发生。Cleary和Stokes提出了人际信任和制度信任的分析架构[33],制度信任是一种普遍的信任,是以正式的规章制度、法律作为保障,如若违反会受到来自法律、制度和规章等硬性的惩罚;人际信任是一种特殊的信任,是建立在血缘、地缘的私人关系基础上,按照约定俗称的礼俗方式行事,如若违反会受到来自群体压力、关系破裂等软性的惩罚。据此,在乡村选举中,贿选者以信任为纽带搭建起一张包括人际信任和制度信任的贿选网络(如图1)。

图1 村委会选举中贿选的分析框架

分析框架中,笔者将参加村委选举的候选人区分为体制内的和体制外的两种,其中体制内的参选者即通常所说的村干部[34],体制外的参选者指在村委会体制外积极活动的、在村庄中有一定政治社会影响力的并有志于治理村庄的村民中出类拔萃者[35]。不论是体制内的候选者还是体制外的候选者,他们都有属于自己的派系,因此,选民被区分为同一派系的选民和不同派系的选民。在现行制度背景下,相较于体制内的候选者,体制外候选者更难融入当前的政治生态,受人际信任和制度信任关系的引导,他们与基层政府的关系也呈现出异质性。

图1中虚线指代制度信任关系,实线指代人际信任关系,下文将分别从制度信任和人际信任的角度对三者之间的信任关系进行详细解读。

三、人际信任:贿选的非正式制度依托

村庄族系、派系的网络及其文化支撑着贿选的生长和蔓延,不论是族系还是派系,不论是血缘还是地缘,其中扮演凝合剂的都是人际信任。按照前文对人际信任和制度信任的界定,在图1中,贿选者与选民、贿选者与基层政府之间的信任关系均属于人际信任范畴。

首先,分析贿选者和选民之间的人际信任关系。在中国乡村社会,血缘和地缘关系扮演着重要角色[36],家庭和家族的延续引致出一张巨大的熟人关系网络,这一网络被价值、道德和规范所构造[37]。网络中内生的一套非正式行为准则、互惠规范成为村民满足需求和化解矛盾的唯一场域。

具体而言,非正式行为准则引导村民达成一种模糊共识,能够有效降低乡村社会的复杂性,提升个体行为的预见性。尽管它对村民具有较大强制性,但出于安全和成本的考量,村民不会做出“越轨”行为或是脱离关系网络,否则将受到群体的排斥。互惠规范以情感为基础,经过社会化的互动过程,引导村民将对群体价值的服从内化为一种义务[38]。基于族系和派系的衡量,这张网络被区分为远近亲疏不同等级,在系别内部交往频次高、程度深、关系亲近,信任存量大,呈现出“强关系”;反之,则交往频次低、程度浅、关系疏远,信任存量低,呈现出“弱关系”[39]。

那么这套非正式行为准则和互惠规范在贿选中是如何发挥效用的呢?由于人际信任的发生参与者共同在场[30],“强关系”方能将贿选小团体内部成员紧密联系在一起,形成内部道德和利益共同体,从而与对手竞争。相较于非正式行为准则,互惠规范主宰着同一系别选民的行为抉择,族系的情感和义务弥散在贿选小团体内部[40],他们像道德共同体和利益共同体那样行动。在系别共同体的要求和压力下,这些选民积极或者被迫去信任、忠诚和团结。在小团体外部,非正式行为准则是主导,贿选者以软的人际信任约束为保障,将道德与金钱弥合,与非同宗同系的选民建立起利益共同体,争取选票,信任在这里是被道德膜包起来的利益。

具体而言,非同一系别选民受三种力量支配:①眼前利益:在贿选者金钱、物质、利益许诺的诱惑及事后报复性惩罚的压力下,村民内化的道德价值观和规范系统异化为“道德经济”[41]。此时,经济交换系统与社会交换系统的界限变得模糊,选民无法清晰区分和理性取舍个人利益与群族利益、眼前利益与长远利益。从而自我弱化手中选票对于选举的效用,通过让渡选票来换取短期的贿选收益,这种让渡成功的保证恰是与贿选人之间的信任关系。②道德乏力:在熟人关系网络中,纯粹用理性“利益交易”很难解释互惠、情感和义务感在网络运作中扮演的全部角色[29]。那些自我赋予道德正义性的选民,会竭力维持自身民主选举权利的非依附性,试图通过个人活动改变整个贿选境况,维护族群利益和长远利益。然而,个体活动的成本与群族的收益并不必然成正相关,且其他成员搭便车的不良行为在人际信任网络中被无限放大,从而正义的个体行动受到阻滞。人际信任导致的这种个体道德乏力,正义的选民缺乏足够的能力跳出熟人关系网络和自身利益考虑去破解贿选困境。换言之,由人际信任间接引致的个人民主权力的丧失导致选举中群众监督功能的虚化,迫使正义的个体回归对群体非正义性权力的依附。③责任缺失与转嫁:政治语境下,责任的缺失是危机爆发的重要原因。法理上,贿选者应受到法律和道德的双重惩戒。而目前的制度体制下,上位约束的缺位留给贿选以制度化操作空间,导致贿选者法律责任的缺失;熟人关系网络中,道德乏力的困境无形中免去了贿选者的道德责任。更有甚者,贿选者借用村民对人际信任网络的依附性,将贿选的责任转嫁给选民。贿选责任的缺失与转嫁将贿选制度化、结构化,甚至规范化。例如在浙江白马镇联丰村贿选案④中,贿选人JWZ开出贿选的“亲戚价”(300元/人)、“朋友价”(600元/人)、“对方阵营价”(1500元/人)。与非同宗同系的选民事先商定好填写选票的不同方式,尽管是秘密写票,但由于彼此相识,事后仍可以调查这些选民是否投票给他。与JWZ是亲戚的JRD等选民表示,尽管他们内心喜欢另外一个候选人JJM,但是碍于亲戚关系和金钱诱惑,他们还是投票给JWZ。JWZ高价收买与他是对立阵营的JDS家族多张选票,JDS家人面对JWZ的事后报复威胁和金钱诱使,又不想得罪他,最终不得不违心投票给JWZ。而县级贫困户JKS坚持不投票给JWZ,结果JWZ以村委的名义没收JKS的房屋,导致其无处可去。贿选结果是JWZ以高票当选。

其次,分析贿选者和基层政府间的人际信任关系。体制的壁垒将贿选者分为体制内和体制外两种,法理上村委会是村民自治组织,而现实中它却是官僚体制在农村的延伸或代理者。原本作为民选代表的村委成员被行政吸纳为官僚体制的一部分,承担着大量的来自官僚体制的行政性事务。因此,村委干部和基层政府及其官员之间存在着一种制度默许的“委托—代理”关系,也俗称“自己人”。而体制外乡村精英随着其权利意识觉醒和参与新农村建设的理想诉求增强,日渐成为乡村治理的重要力量,但他们却被现行的体制所排斥,被视为“外人”。

具体分析,体制内候选者与基层政府官员在之前的互动中形成了稳定的“委托—代理”机制,基层官员通过这一机制可以较为有效地管理乡村社会、分担来自上级政府的行政事务、应对体制内各种绩效考核,即使在出现贿选时只要没有引起大的社会动乱,基层政府及其官员一般都会采取包庇纵容甚至帮凶的策略;体制内候选者在“委托—代理”机制的庇护下弥补了选举合法性低的不足,并通过经营与基层政府官员的人际信任关系,从而排挤体制外的竞选者,以赢得竞选。

对于体制外的竞选者,在贿选的大环境下,与改变游戏规则相比,他们只能选择适应贿选的游戏规则,而不管其主观上是否愿意。体制外的贿选者若是赢得竞选便进入体制内,而此时基层政府会进行“收益—风险”考量,若是与该贿选者建立新的“委托—代理”关系的成本和风险较高,基层政府便会出面纠正“贿选”的行为和结果。

从基层政府的角度考量,它出于维护既有的与村委“共谋”关系、维持乡村社会的稳定等原因常常会干预村委会选举。其干预的方式有:依靠行政力量、依靠法规制度、依靠信息垄断[61]。例如在山西河津老窑头村贿选案⑤中,候选人WYF(体制外)是村里的经济能人,经营着运输生意,他是半道杀出来要求参与村主任竞选。而候选人SMZ(体制内)是上一任村主任,二人在选举中相继提高贿选价格,WYF从200元涨到1800元,SMZ从260元增加到2000元。当WYF贿选成功后,当地乡政府宣布他的行为是贿选,选举结果无效,择日重新选举。但是,针对同样是贿选当上村副主任的SHZ和SZW,当地乡政府则默认其选举结果。河北涉县上巷村贿选案⑥中,候选人WJY(上届村主任)承诺给支持他的村民每人五千元。其间漏掉的WYZ和WHT二人找上门问WJY要钱,WJY的儿子不给,还将WYZ打伤住院,由此当地警察介入。同时,WJY贿选事件也被媒体披露,当地群众亦上访要求重新选举。当地县纪委等部门在调查后与8月份免去WJY党内职务,却在10月又恢复其党内职务,但并没有纠正之前的选举结果,反而另一候选人WYR因不能制止群众上访而被免去其村支部委员职务。

四、制度信任:贿选的正式制度空间

人际信任和制度信任构成了社会信任机制的两个互赖层面,二者相互影响相互强化或弱化[32]。相较于人际信任,制度信任具有更大的普遍性。韦伯(Weber,1951)认为中国人更依赖人际信任而疏远制度信任⑦,制度信任是现代政治信任的根本[42],正是基于对人性的不确定性和恶的不信任,才建立各种制度规则,以提高权力运行的确定性和预见性。那么,在贿选的场域中,民众和贿选者对于政府、选举规制的制度信任又是如何演绎的呢?

首先选民对制度的信任:基层政府直面民众,却没有满足民众之需;选举制度程序对民众的回应缺乏效率,对选民的需求不够敏感,造成大量信任资源流失。正如对制度的信任是建立在对制度诉求成功的基础上累积而成一样,对制度的不信任是在对制度诉求失败中逐渐丧失的。一是村民对政府公权力的不信任,讨论这点的原因不是本文的任务⑧,这里需要指出的是村民对于基层政府这一农村选举重要监督者的不信任导致农村贿选诉求的主要渠道受阻,为贿选行为扩大了操作空间。二是对选举法律、制度和程序的不信任,这主要归因制度的软性、诉求制度的成本高、诉诸制度的成功率低等三个方面[43]。

同时,对选举权利的行使,需要一个自由的空间。欧肯指出,自由社会是无权力依附的社会,即权力和制衡权力的力量达到平衡。尽管民主机制的安排守住了底线道德,但却无法保证民众行使权利的自由,选民缺乏制衡权力的权力,甚至被侵蚀公民德性[44]。而村民对民主制度的不信任并非村民参与民主生活的矛盾,而是政府和制度回应的失责。贿选是乡村社会矛盾由隐性走向显性的突出表现,但是由于对制度的不信任导致这种矛盾缺乏一个化解的场域,村民也即失去了为自身和群族利益进行博弈和化解冲突的制度化平台。其直接后果是将村民逼向参与贿选的游戏中,反而为贿选提供了有效的制度化支撑;间接或者更为严重的后果是诱使乡村社会矛盾的累积,为社会冲突埋下隐患。

同时,关于权利救济的手段(如上访)是关怀社会弱势群体的政策安排,但这类社会救济措施滋生出依附性,推进基层矛盾上移,固化了受助者权力缺失的旧状。有限的权力救济无法避免地位弱势群体(选民)陷入直接依赖地位强势群体(贿选者)的枯井。

其次,贿选者对制度的信任:贿选本质是贿选者越过制度规制,通过经济权力收买和劫持政治权力,接着用政治权力攫取对经济的控制权。对这套游戏逻辑的信任弥散在选民和贿选者之间,尽管政治权力可以制衡经济权力,但制衡权并不被村民所掌握,由此这种信任便愈加牢固。

学者指出贿选者漠视选举法律制度的原因是:法律制度体系不够健全、法律条文过于笼统或缺失、法律监督主体权责不明、贿选处罚力度不够、法律制度的村民认可度和通识度低[45]。一方面,贿选者基于上述原因而对制度的不信任促使他们转而依赖人际信任(对选民的人际信任和对政府官员的人际信任);另一方面,对制度的不信任给贿选者提供了一个操作选民的制度空间,隐蔽或回避选举程序、规避选举风险;再者,贿选者作为乡土社会中的精英,相对于政府和村民在社会知识信息方面具有着较大的优势,有能力和机会挑战制度的信任。

浙江白马镇联丰村贿选案中,村民在镇党委和县公安局的“监督”之下进行投票。村门抱怨,“想贿选,直接告诉我们选谁就行了,没必要弄这么多警察来吓人”。而且贿选者JWZ拒不承认自己的行为是贿选,宣称自己上台之后肯定为村民做些实事。泰州海陵区东塘村贿选案中,因对方贿选而落选的YHG联合部分村民向上级反映贿选情况,上级要求他们从大局出发,不要再上访找麻烦等等。

五、结 语

综上,文章以信任为概念基础解释了农村社会中贿选的现象。将选举中的信任区分为制度信任和人际信任,认为贿选者和选民之间的信任关系、贿选者和基层政府及官员之间的信任关系属于人际信任的范畴;选民对政府和选举法律程序的信任关系和贿选者对选举法律程序的信任关系隶属于制度信任的范畴。两种信任在贿选中扮演着不同的角色,发挥着不同的效用,为更好的理解贿选者和选民的行为逻辑提供了解释。

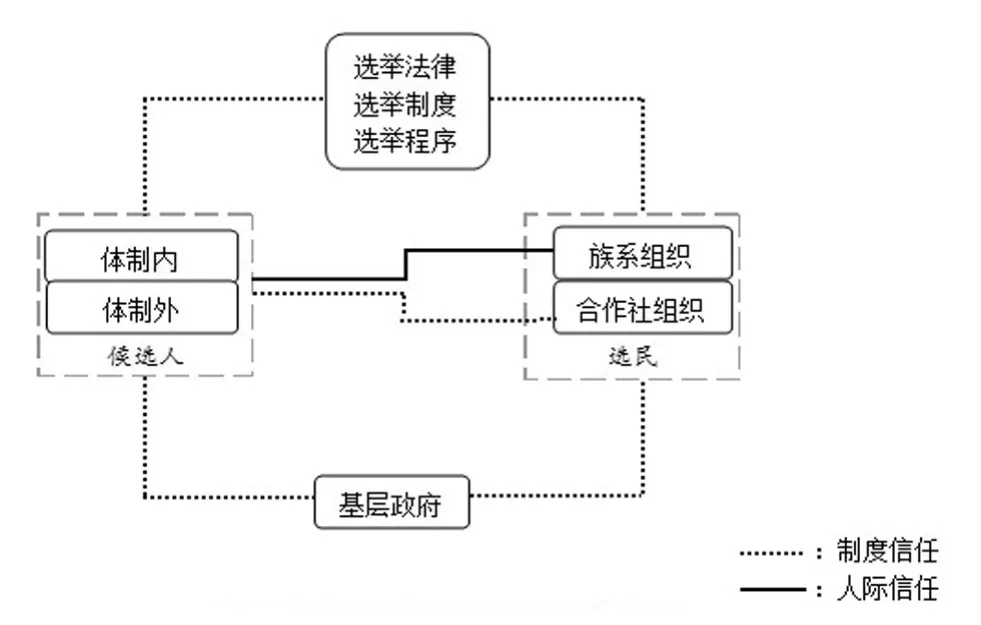

信任是一种重要的社会资本,信任资源存量高不必然促进基层社会政治权力的正向分配。要克服旧有制度的惰性,充分发挥乡村人际信任和制度信任的正能量,必须重构信任机制(见图2)。

图2 村委会选举中预防贿选的信任机制

首先,预防成本要远低于治理成本,建立以信任为主线的预防机制就显得尤为必要,人际信任与制度信任构成预防机制两个相辅的层面。其次,正式的外在制度信任具有更大的适用性和普遍性,且现代社会对制度的信任提出了较高的要求和需求,在重构社会信任体制时,需要更加注重外在正式制度信任的培育和维持,为社会冲突的化解和社会利益的博弈提供一个制度化的场域和平台。再次,人际信任仍然是当前我国社会尤其是农村社会的重要变量,政府和社会应该采取相应措施引导正确开发和使用人际信任,发挥人际信任的正能量,将候选人与基层政府之间的人际信任转化为制度信任,以规避人际信任的负效用。最后,培育和引导新型农民自治组织的建立和发展,在初级群体组织之外成立多元化的次级群体组织,重新分配乡村社会信任资源,将部分过量的人际信任转化为制度信任。通过软性的人际信任约束与硬性的制度信任约束相结合,共同规范村民在选举中的行为,从而替补传统的狭隘的宗族式信任分配模式,建立新型的制度化的信任分配机制。

注 释

①“亚洲思潮”发端于20世纪80年代,是对“西方思潮”的批判与继承,主张民主是有条件的渐进的过程。具体参见吴重庆、贺雪峰著.《直选与自治——当代农村政治生活》[M].羊城晚报出版社,2003:p3-11。

②http://baike.baidu.com/view/1995788.htm。

③http://news.sina.com.cn/c/2005-04-08/16525597294s.sh tm l。

④http://new s.hebei.com.cn/sybjzx/syxw pd/xw sh/fzzg/201 004/t20100406_1431310.shtm l。

⑤ http://www.21gwy.com/ms/cjzl/a/6268/416268.htm l。

⑥转引自王雪飞,山岸俊男.信任中的中、日、美比较研究[J].社会学研究,1999,(2)。

⑦具体可参见相关综述,邹育根,江淑.国内学术界关于地方政府信任问题研究现状与展望[J].社会科学研究,2010,(5)。

[1]胡建.遏制贿选:法律规制与社会治理[J].湖北社会科学,2005,(3).

[2]董礼胜.村民委员会选举中的贿选及其治理研究[M].北京:中国社会出版社,2005.

[3]乔晓楠.村民自治中贿选现象的法经济学分析[J].制度经济学研究,2009,(1).

[4]尹焕三.村委会直选中贿选问题的成因、危害与治理[J].理论探索,2004,(1).

[5]徐延山.村委会直选中的贿选现象与遏制对策[J].浙江省委党校学报,2006,(6).

[6]O’Brien K.Implementing Political Reform in China’s Villages [J].Australian Journal of Chinese Affairs,1994,32(7).

[7]党国英.如何认识村民自治中的“贿选”问题[J].中国社会导刊,2002,(11).

[8] Shi Tianjian.Voting and Nonvoting in China:Voting Behavior in Plebiscitary and Lim ited-Choice Elections[J].Journal of Politics,1999,(61).

[9]孙秀林.村庄民主及其影响因素:一项基于400个村庄的实证分析[J].社会学研究,2008,(6).

[10]牛铭实.经济因素对中国村民自治发展的影响[J].21世纪双周刊,2003,(8).

[11]胡荣.经济发展与竞争性的村委会选举[J].社会,2005,(3).

[12]胡荣.社会资本与中国农村居民的地域性自主参与[J].社会学研究,2006,(2).

[13]李连江,熊景明.中国大陆村级组织建设研讨会综述[C].香港:香港中文大学大学服务中心,1998.

[14]王振耀,白钢,王仲田.中国村庄民主前沿[M].北京:中国社会科学出版社,2000.

[15]贺雪峰.制度引入与利益主导——余村村委会换届选举的观察与思考[J].管理世界,1999,(5).

[16]裴志军,杨峻.社会资本、中间投票人和村民选举中的贿选[J].农业经济问题,2011,(11).

[17]孙昕,徐志刚,陶然,等.政治信任,社会资本和村民选举参与——基于全国代表性样 本调查的实证分析[J].社会学研究,2007,(4).

[18]张正河.中国牧区村庄决策权研究——以新疆和甘肃为例[J].管理世界,2004,(1).

[19]Thurston,Anne F.M uddling toward Democracy:Political Change in Grassroots China[M].W ashington:United States Institute of Peace,1998.

[20]毛少君.农村宗族势力蔓延的现状与原因分析[J].社会学(人大复印资料),1991,(3).

[21]秦勃.农民自治、宗族博弈与村庄选举困局[J].中国农村观察,2010,(6).

[22]王颉.村庄选举中的“家族争斗”与“群体焦虑”[J].江苏行政学院学报,2009,(4).

[23]Shaffer Stephen.AMultivariate Explanation of Decreasing Turnout in Presidential Elections,1960-1976.[J].American Journalof Political Science,1981,(25).

[24]Southwell Priscilla.Alienation and Nonvoting in the United States: A Refined Operationalization [J].W estern Political Quarterly,1985,(38).

[25]谢治菊.农民对基层政府的信任与选举参与的关联性探索[J].吉首大学学报,2012,(5).

[26]Bratton,M ichael.Political Participation in a New Democracy:Institutional Considerations from Zambia[J].Comparative Political Studies,1999,(32).

[27] Krishna,Anirudh.Enhancing Political Participation in Democracies:What Is the Role of Social Capital[J].Comparative Political Studies,2002,(35).

[28]翟学伟.人情、面子与权力的再生产[M].北京:北京大学出版社,2005:177.

[29]仝志辉.选举事件与村庄政治[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[30]马克·E·沃伦.民主与信任[M].吴辉,译.北京:华夏出版社,2004:289.

[31]罗伯特 D·帕特南.使民主运转起来[M].王列,赖海榕,译.江西人民出社,2001,(9).

[32]卢曼.信任[M].瞿铁鹏,李强,译.上海:上海世纪出版集团,2005:26.

[33]Matthew R Cleary,Susan C Stokes.Democracy and the Culture of Skepticism:Political Trust in Argentina and Mexico[M].Russell Sage Foundation,2006.

[34]金太军.村庄治理中三重权力互动的政治社会学分析[J].战略与管理,2002,(2).

[35]乔运鸿.乡村治理中的村庄精英角色分析[J].中国行政管理,2012,(10).

[36]薛天山.人际信任与制度信任[J].青年研究,2002,(6).

[37]Perrow Charles.Small FirmsNetwork.In Explorations in Econom ic Sociology,edited by Swedberg[R].New York:Russell Sage Found,1993.

[38]W hite Harrison C.Identity and Control:A Structural Theory of Social Action[M].Princeton,N J:Princeton University Press,1992.

[39]Granovetter Mark.Getting a Job[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1974.

[40]Dore Ronald.Good W ill and the Spirit of M arket Capitalism[J].British Journal of Sociology,1983,(34):459-482.

[41] Banfield.Moral Basis of a Backward Society[M].The Free Press,1967:10.

[42]上官酒瑞.制度化不信任:内涵、理论原型和意义[J].云南行政学院学报,2011,(4).

[43]彭泗清.信任的建立机制:关系运作与法制手段[J].社会学研究,1999,(2).

[44]瓦尔特·欧肯.经济政策的原则[M].冯兴元,史世伟,李道斌,译.北京:中国社会科学出版社,2013.

[45]童士清.社会信任结构论[J].社会学,2009,(6).