双源CT评价前降支心肌桥与冠状动脉粥样硬化的关系

1浙江医院放射科 杭州 310013 2温州医科大学第一临床医学院

1浙江医院放射科 杭州 310013 2温州医科大学第一临床医学院

双源CT;前降支心肌桥;冠状动脉粥样硬化

正常情况下冠状动脉及其分支走行于心外膜表面的脂肪组织中或心外膜深面,但有时动脉的某一段会穿行于心肌内,该部分心肌组织即为心肌桥(myocardial bridging,MB),该段血管称为壁冠状动脉(mural coronary artery,MCA),又称为桥血管。既往认为MB是一种先天性解剖变异,属良性病变,大多发生于冠状动脉前降支中段[1]。但近年研究发现MB可能会增加某些节段冠状动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)的发生率,尤其是老年慢性心脏疾病(chronic heart dieases,CHD)患者[3]。本研究回顾性分析双源CT冠状动脉成像(coronary CT angiography,CTA)检查的3333例患者资料,观察双源冠状动脉CTA对前降支MB的检出率,并探讨前降支MB与冠状动脉AS之间的关系。

1 资料与方法

1.1一般资料 收集浙江医院2012年6月1日—2013年3月31日期间行双源冠状动脉成像(CTA)3333例,其中男2100例,女1233例,年龄33~89岁,平均(59.61±12.72)岁。

1.2检查方法 扫描设备:西门子(simens)双源CT扫描仪(Dual Source Computed Tomography,DSCT)-SOMATOM Definition。扫描参数:管电压120kv,管电流380~410mAs,球管旋转时间0.33s,准直0.60mm,有效层厚0.75mm,重建间隔0.50mm,卷积核kernel B26f。扫描范围:自气管分叉处至心脏隔面下1cm。所有患者均签署书面知情同意书。排除严重心肾功能不全、有碘剂过敏、不能配合呼吸屏气及其他原因不能配合检查者。检查前需空腹3h以上,并进行严格呼吸屏气训练,单次屏气时间不少于10s,扫描前2~3min舌下喷硝酸甘油雾剂。采用双筒高压注射器,在颈内静脉或者肘正中静脉以4.50~5.00mL/s的速率注入总量为65~90mL非离子型碘造影剂碘普罗胺370mgI/mL,之后以相同的速率注入 40~50mL 0.90%氯化钠注射液。采用造影剂跟踪技术(Bolus tracking),在升主动脉部选择感兴趣区进行CT值监测,当阈值达到100Hu时,延时6s自动触发扫描。

1.3图像采集及后处理 检查结束后利用原始数据进行全心动周期重建,0~95%,间隔5%,20组数据,在Inspace软件中四维电影模式观察整个心动周期冠状动脉和心脏的变化情况,由2名放射科医生独立在工作站上进行曲面重建(curved planar reformat,CPR)、容积再现(volume rendering,VR)、多平面重建(multi-plain recomstruction,MPR)、最大密度投影(MIP)等后处理来综合评价MB及冠状动脉AS。冠状动脉AS评估标准为冠状动脉壁的节段性增厚,伴或不伴管腔狭窄。按照Noble标准对左前降支冠状动脉AS伴管腔狭窄进行分级,Ⅰ级:狭窄直径<50%;Ⅱ级:狭窄直径50%~75%;Ⅲ级:狭窄直径>75%。

1.4统计学方法 应用SPSS21.0统计软件,前降支MB发生率及冠状动脉AS程度比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1心肌桥检出率 CTA3333例中发现心肌桥患者1349例(40.47%,1349/3333),其中男853例,女496例,男:女为1.72:1。心肌桥共1532段(45.96%,1532/3333),其中前降支心肌桥共1335段(87.14%,1335/1532),分布见表1。

表1 前降支心肌桥所在位置及各段发生率(n=1335)

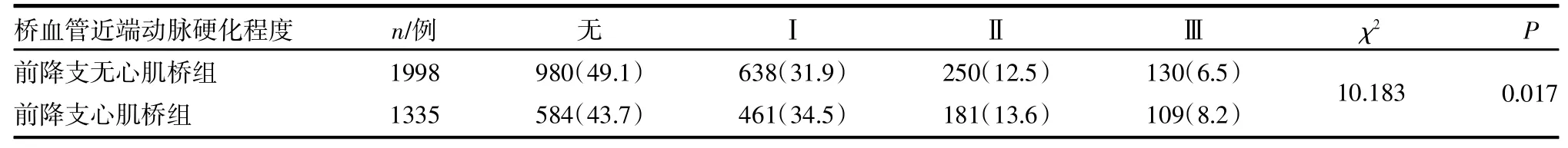

2.2冠状动脉粥样硬化改变 因MB多数发生于前降支,故本文取前降支MB组评价其与冠状动脉AS之间的关系。桥血管及其远端均未见AS改变。前降支心肌桥组桥血管近端AS发生率(56.3%)及程度显著高于前降支无心肌桥组(50.9%,P=0.017)。见表2、图1~2(插页)。

表2 前降支心肌桥组与正常对照组桥血管近端动脉粥样硬化情况比较 例(%)

3 讨论

心肌桥(MB)最早于1737年由Reyman提出,其发生与胚胎发育过程中原始小梁动脉网外移失败有关,出现动脉或其分支的某一段走行被浅层心肌所覆盖形成MB。既往研究认为MB是一种良性变异,并不引起心血管疾病。但近年来随着对MB解剖性质、病理和血流动力学研究的深入,人们逐渐认识到MB在特定情况下会引起心肌缺血性疾病,如不稳定型心绞痛、心肌梗死、心律失常甚至猝死[1],故早期诊断心肌桥对防治心血管疾病有着重要的意义。本文中双源CT(DSCT)对MB的检出率为45.96%(1532/ 3333),在病理发现率(15%~85%)范围之内[2],且结果显著高于冠状动脉造影(CAG)最高16%检出率和64层及以下螺旋CT冠状动脉CTA多数文献报道的25%检出率。其中前降支MB检出率为40.05%(1335/3333),且主要为前降支中段MB(占前降支MB总数96.18%),与文献相符合。

冠状动脉粥样硬化(AS)一直是临床治疗和科学研究的重点问题,90%以上的心肌缺血患者至少有一支冠状动脉主支由于AS斑块引起管腔显著的固定性狭窄,当斑块破裂或溃烂时会引起血栓形成,这是急性冠脉综合征的主要原因。目前研究发现MB可能与冠状动脉AS相关[3-4],被称作冠状动脉AS的桥梁,但尚存在争议。Ishikawa等[3]首先指出MB可能在冠状动脉AS和心肌梗死的发病机制上起着重要的作用。王春霞等[4]认为MB会增加某些节段冠状动脉AS发生率及严重程度,Ge等[5]通过经血管内超声检测发现MB近端冠状动脉AS发生率高达86%。其发生机制可能是冠状动脉MB可能通过增加桥血管近端血流压力,启动AS性损伤的形成或促进AS的进展,因为MB的存在使远端冠状动脉处于相对低压状态,血流对近端的冠状动脉冲击力加强,同时容易形成旋流,导致内皮受损,血小板聚集,血栓形成或冠状动脉痉挛。且近端血管在收缩期突然遇到显著升高的阻力可导致血流逆流和正向流动交替出现,使该处血液形成震荡流动。已有证据表明震荡流动和逆流都有可能导致动脉粥样硬化的形成[6]。超微结构角度研究证实,壁冠状动脉内皮细胞因受到MB压迫导致切应力增高,产生适应性反应,对内皮细胞有保护性作用,近端内皮细胞则相反,因为切应力较低,容易被损伤,形成“虫啄样”缺损,容易脱落,细胞脱落后血管表面粗糙、凹凸不平及僵硬,导致AS的形成。另外,因为内皮受损,血管内皮活性因子诸如血管紧张素转化酶和内皮素-1等释放增加,而这些物质的增加与AS直接相关[7],这些因素最终导致桥血管近端更容易形成动脉硬化。有研究认为AS的发生与MB的厚度相关[8],因为只有深埋型MB才能明显的改变桥血管的血流动力学,从而引起相应的临床症状及增加AS的发生率。但也有研究提出质疑,认为MB与冠状动脉AS之间相关性不大[9],其原因可能为MB虽然增加了桥血管近端AS的发生率,但同时也降低桥血管及其远端AS的发生率,故其对前降支总体的AS发病率无明显影响。本文研究发现前降支MB组桥血管近端AS程度显著高于前降支无MB组(P=0.017),可以认为前降支MB会增加桥血管近端AS发生率及严重程度,支持第一种观点。且桥血管及其远端均无AS发生,也与部分文献[1]相符。这说明MB的存在在一定程度上可易化冠状动脉AS的病理过程。

总之,前降支MB的存在会增加近段血管动脉AS的发生率和严重程度,早期诊断MB对伴随有MB的慢性心脏疾病(CHD)患者治疗措施的选择、治疗的效果及预后都密切相关,故CHD患者应常规检测是否有MB的存在。DSCT具有较高的时间分辨率,结合采用回顾性心电门控技术,对MB的检出率和对冠状动脉AS诊断的特异性及敏感性较传统CAG和64层及以下螺旋CT冠状动脉CTA高,故可应用于MB早期检测。

[1]Kurisu S,Inoue I,Kawagoe T,et al.Acute myocardial infarction associated with myocardial bridging in a young adult[J].Internal medicine(Tokyo,Japan),2004,43(12):1157-1161.

[2]Möhlenkamp S,Hort W,Ge J,et al.Update on Myocardial Bridging[J].Circulation,2002,106(20):2616-2622.

[3]Ishikawa Y,Kawawa Y,Kohada E,et al.Significance of the anatomical properties of a myocardial bridge in coronary heart disease[J].Circulation journal:official journal of the Japanese Circulation Society,2011,75(7):1559-1566.

[4]王春霞,付凯亮,汪国石,等.256层CT评价心肌桥及其与冠状动脉粥样硬化的关系[J].中国中西医结合影像学杂志,2013,11(1):25-27.

[5]Ge J,Erbel R,Gorge G,et al.Hight wall shear stress proximal tomyocardial bridging and atheroselerosis,intracoronary ultrasound andpressure measurement[J].Br Heart J,1995,73(5):462-465.

[6]De Keulenaer GW,Chappell DC,Ishizaka N,et al.Oscillatory and steady laminar shear stess differentially affect human endothelial redox state:role of a superoxide-producing NADH oxidase[J].Circulation Research,1998,82(10):1094-1101.

[7]Masuda T,Ishikawa Y,Akasaka Y,et al.The effect of myocardial bridging of the coronary artery on vascacative agents and atherosclerosis localization[J].The Journal of pathology,2001,193(3):408-414.

[8]万芸,刘国清,周董清.冠状动脉CTA评估心肌桥形态特征、发生位置与冠状动脉粥样硬化的关系[J].实用放射学杂志,2011,27(6):870-871.

[9]刘世和,杨青,张传玉,等.双源CT对心肌桥与冠状动脉粥样硬化关系的探讨[J].临床放射学杂志,2012,31(8):1102-1106.

双源CT评价前降支心肌桥与冠状动脉粥样硬化的关系

毛建华1周蓉芳2李 伟1刘 铁1

2013-10-22

2014-01-06