上海三次产业结构变迁的经济增长效应分析

——基于Shift-Share分析方法

( 1.上海海关学院 经济与工商管理系,上海 201204; 2.华东师范大学 商学院,上海 200062)

2012年,上海第三产业增加值占GDP比重首超60%,达到服务经济的国际标准,但经济增长速度放缓却表明上海经济已进入“结构性减速”阶段——即劳动力由生产率相对较高的第二产业转向生产率相对较低的第三产业①,而导致整体经济增长速度下降,这是上海现阶段必须面对和解决的问题。为有效解决“结构性减速”问题并避免落入“中等收入陷阱”,须深入分析上海经济增长动力到底是来自产业结构变迁(劳动力在产业间移动)还是来自产业内部劳动生产率的增长以及各自长期的变动趋势,如此才能确定推动上海经济增长的原动力,并采取针对性有效措施进一步挖掘潜力,从而避免“结构性减速”和“中等收入陷阱”。

一、产业结构变迁效应的分解模型

目前,学者主要采用“转换份额分析”方法(Shift-Share Analysis)从劳动生产率增长中分解出结构变迁效应,如Fagerberg(2000)[1]、Timmer(2000)[2]、Peneder(2003)[3]和刘伟等(2008)[4]。该方法将整体劳动生产率增长分解为三次产业内在劳动生产率增长和产业结构变动两部分。

该方法,将经济整体劳动生产率定义为:

(1)

(2)

其中,LP表示整体经济的劳动生产率,LPi表示各产业的劳动生产率,Y表示增加值,L表示劳动力,Si表示第i产业劳动力数占劳动力总数的份额,n表示产业个数,0和T分别表示研究阶段的开始和结束时期。从0-T期的整体劳动生产率的变化可用(1)-(2)求得:

(3)

将(3)式两边同除以LPo,可将整体劳动生产率增长分解为三部分:

(4)

二、上海经济结构变迁效应计算与分析

运用式(4)测算1978-2012年上海产业结构变动效应,结果见表1。

表1 1978-2012年上海市国民经济产业结构变迁效应矩阵

资料来源:根据上海统计局1979-2013年《统计年鉴》计算而得。

由表1可知,产业结构变迁对整体劳动生产率的增长率的贡献率仅11.81%,表明经济整体存在较弱的“结构奖赏”效应,产业内部劳动生产率增长的贡献率则达88.19%。但三次产业之间存在较大差异。

第一产业仅存在“结构惩罚”效应——结构变迁的静态和动态效应均为负,主要是因农村劳动力不断转出而导致该产业劳动份额下降;但该“惩罚”效应基本被产业内劳动生产率增长效应抵消,产业内部制度变革和技术进步共同维持了该产业劳动生产率的平稳。

第二产业仅存在“结构惩罚”效应——结构变迁的静态和动态效应均为负,主要是因该产业劳动生产率提升和“服务经济”发展促使劳动力不断从工业部门转出而导致劳动份额下降;得益于技术进步与技术效率改善等原因,该产业内部劳动生产率增长效应显著强于“结构惩罚”效应。

第三产业结构变迁效应最为明显,是因为该产业吸纳了大量农村剩余劳动力,如该产业就业数从1978年150.8万增至2012年629.8万,就业比重从21.59%升至56.46%。相对而言,农业劳动生产率和人均产值均低于第三产业,即劳动力从农业流向第三产业会极大地提升资源配置效率,并改善农村“人浮于事”的弊端,显著提升农村留存劳动力的生产率,而转移出来的剩余劳动力与第三产业结合后也会提高劳动生产率,从而最终引起整体劳动生产率的提升。但第三产业内部生产率增长效应低于结构变迁效应,表明第三产业劳动生产率增长主要依赖劳动力转入的资源配置效率的提高,而非依靠产业内技术进步,突出表现在其劳动生产率增长率显著低于第二产业。因此,未来上海第三产业应更注重内生增长动力的培育。

综上,改革开放以来,上海劳动力从边际劳动生产率很低的农业,转向边际劳动生产率高得多的非农产业,形成一个资源重新配置过程,从而获得一种二元经济发展阶段特有的全要素生产率源泉——资源重新配置效率(BrandtandZhu,2010)[6],即上海产业结构变迁显著提升了劳动生产率。

三、上海产业结构变迁效应的贡献率及趋势

为提高结构变迁效应贡献率度量的准确性,需要平滑结构变迁效应的波动。特借鉴刘伟等(2008)使用的方法将1978-2012年的上海经济发展历程分割成1978-1985、1985-1988、1988-1996、1996-2007、2007-2012年等时段,并在每个时段内分别计算整体经济和三次产业结构变迁效应的贡献率③。

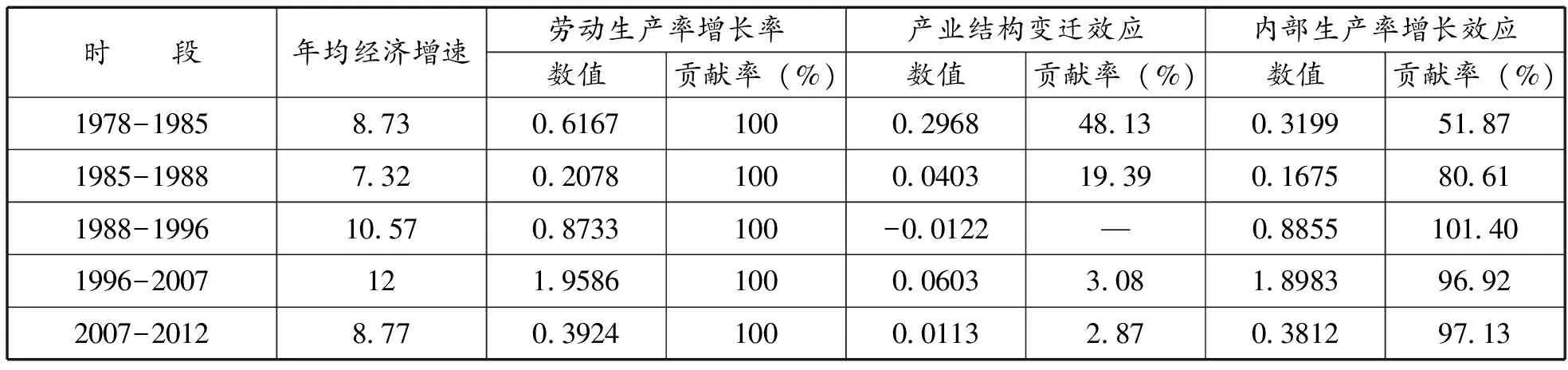

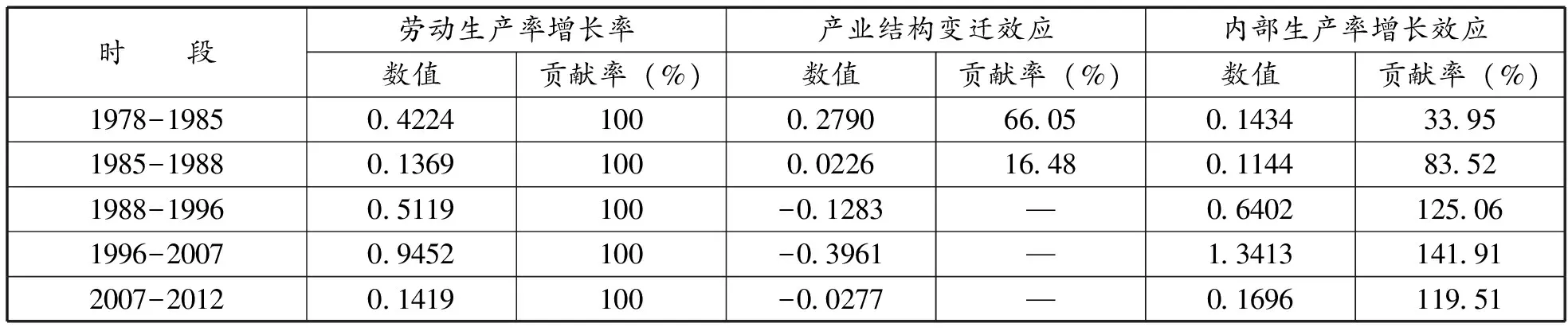

1、上海国民经济整体结构变迁效应的贡献率研判

尽管上海国民经济整体的结构变迁效应的贡献率波动明显,但长期存在明显收敛趋势(见表2),而内部生产率增长率贡献率总体持续增大,表明上海经济增长日益主要依赖各产业的技术进步,而非产业间的资源配置调整效应。

表2 上海国民经济整体的结构变迁效应的趋势研判

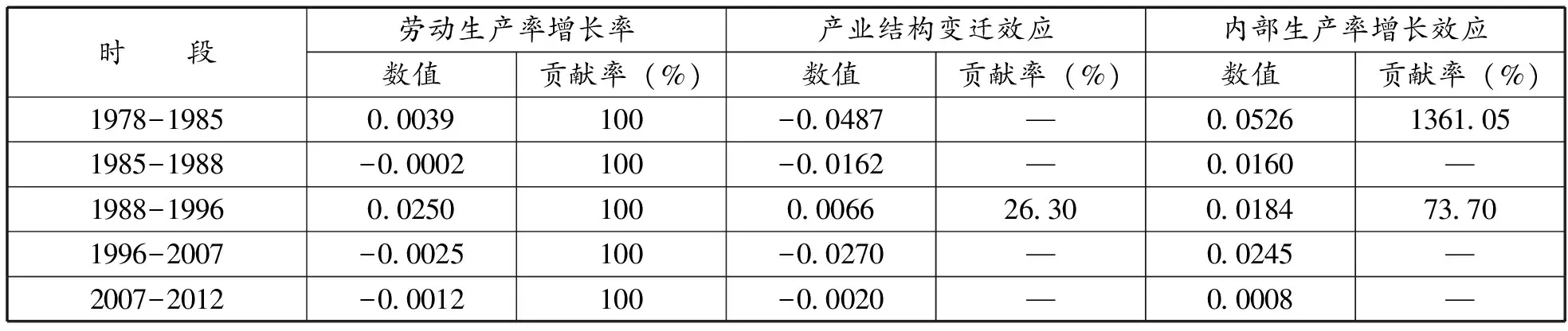

2、上海第一产业结构变迁效应的贡献率研判

表3显示:改革开放前十年,家庭联产承包责任制的实施极大地提升上海第一产业的劳动生产率,因为该制度充分释放出农业劳动生产力,生产率增长效应达0.053;除1988-1996年间的其他时段,上海第一产业结构变迁效应均为负值,表明在工业化进程中,农业剩余劳动力向第二产业和第三产业持续转移导致第一产业部门就业份额的下降。

表3 上海第一产业的结构变迁效应的长期趋势

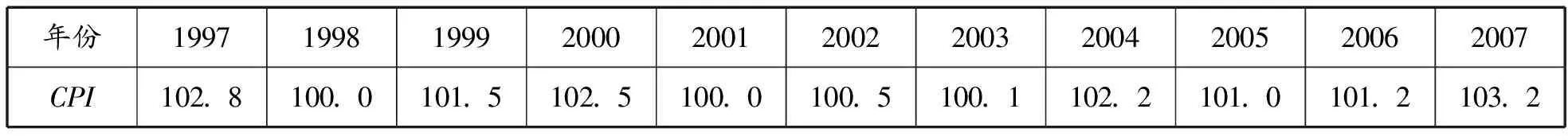

1988-1996年间,通货膨胀高企(表4)、城市生活成本激增,迫使部分劳动力回流农村,由于劳动力流动存在滞后效应,使得上海第一产业就业比重先降后升,并于1996年超过1988年,在1998年达到峰值后开始回落,使得该期间上海第一产业结构变迁效应为正。

表4 1988-1996年上海CPI指数

资料来源:上海统计局,上海统计年鉴2013,www.stats-sh.gov.cn。

但庆幸的是,随着1997年通胀企稳且呈现紧缩势头,农村劳动力再次转出,致使第一产业的结构变迁效应重新为负。但值得警惕,1996年以来,第一产业内部生产率仍维持增长,但增速明显递减,并已接近于0,表明第一产业内技术进步出现停滞;更重要的是,该阶段来源于技术进步和技术效率改善的内部劳动生产率增长率远小于来源于结构变迁的劳动生产率的降低,致使第一产业劳动生产率出现负增长。因此,为保证第一产业劳动生产率的持续增长,上海应着力推动第一产业技术进步,特别是劳动增强型的偏向性技术进步,而非单纯的结构转化(即劳动力转出)。

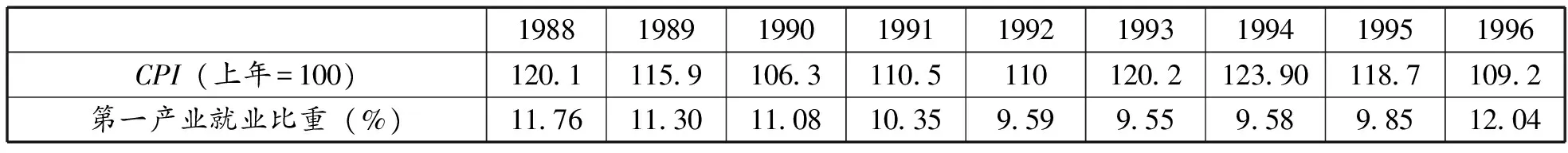

3、上海第二产业结构变迁效应的贡献率研判

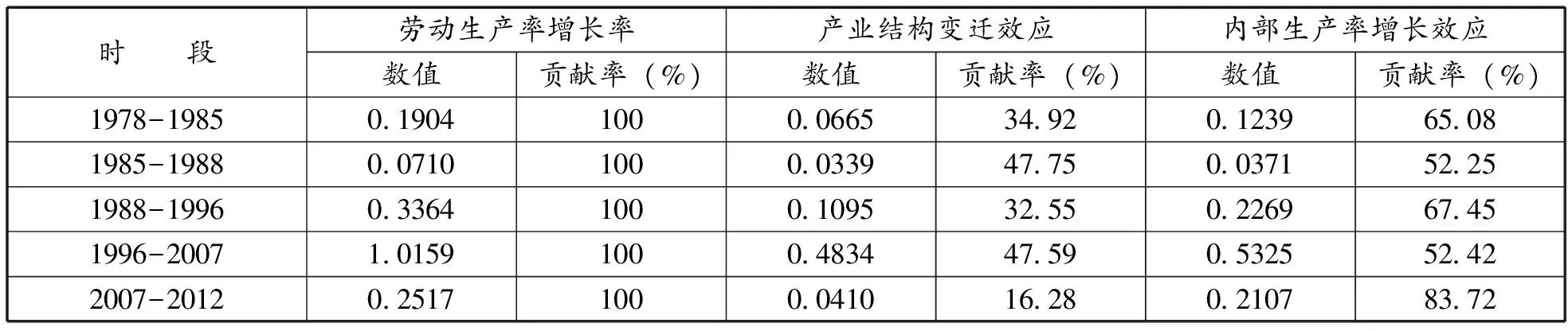

1978-2012年,上海第二产业结构变迁效应贡献率整体呈下降趋势(表5)。

表5 上海第二产业的结构变迁效应的趋势研判

通常,某产业结构变迁效应的贡献率超过50%,则表明该产业劳动生产率增长的主要动力是资源配置的优化而非技术进步和技术效率改善。如1978-1985年,一系列制度变革极大地促进了资源配置优化,在促使劳动生产率快速增长的同时,也使上海第二产业结构变迁效应的贡献率达66%,即该阶段上海经济增长基本属于典型的短缺经济下由需求驱动的粗放式增长。

随着生产力的发展,市场供不应求状况逐渐改善,有效需求逐步萎缩,市场竞争日趋激烈,大大压缩完全依赖于粗放式增长的获利空间,迫使企业另谋发展动力和出路,加之政府相关政策的推动④,企业日益重视资本积累、技术研发和产业升级等,促使上海第二产业结构变迁效应贡献率明显下降,而产业内劳动生产率增长的贡献率显著提高。

4、上海第三产业结构变迁效应的贡献率研判

1978-2012年间,上海第三产业的结构变迁效应的贡献率呈先升后降趋势,但均未超过50%(表6),表明上海第三产业劳动率增长主要依赖于技术进步,且依赖程度不断提高,具体表现为内部生产贡献率由52.25%升至83.72%。

表6 上海第三产业的结构变迁效应趋势研判

综合表4和表5可发现,1996-2007年间是上海第二产业和第三产业内部生产率增长最快的时期,而该时期也是上海处于平稳的通货紧缩时期(见表6)。该阶段,企业面对有效需求的萎缩、供过于求的恶化、竞争的加剧,为求生存和发展不得不致力于降低生产成本、提高技术效率、加速技术进步和转变粗放式生产方式。即平稳的通货紧缩对经济增长并非毫无益处。

表6 1997-2007年上海CPI走势(去年=100)

资料来源:上海统计局,上海统计年鉴2013,www.stats-sh.gov.cn。

但2007-2012年,为应对起源于美国次贷危机的全球经济危机对我国经济的冲击,我国实施了一系列扩张性财政和货币政策,出现通胀苗头,极大扩大市场需求,在一定程度上促使企业中断技术进步和经济增长方式转变的步伐而回归粗放式增长模式,具体表现就是该阶段第二产业和第三产业的劳动生产率增长率和内部生产率增长率都较前期(1996-2007年)出现明显下降。

四、上海产业结构变迁效应的再剖析

如前所述,上海产业结构变迁效应对劳动生产率增长率的贡献率呈下降趋势,甚至接近于0。是否表明上海市场化改革红利已消失,未来已不存在市场化改革的必要性和潜力?对此,须深入分析。

如果把结构变迁效应比作资源非效率配置和资源有效率配置之间的落差所形成的势能,由于资源配置的效率主要取决于市场化水平,因此市场就是该势能的主体。市场化改革的推进和深化会逐渐缩小资源配置效率落差、减小产业结构变迁所释放的势能(结构变迁效应)、降低产业结构变迁效应对劳动生产率的贡献率、削弱市场化制度改革的红利。但需注意,只要存在要素配置效率落差,就需要深化改革,而上海可能将长期存在要素配置效率落差。

1、城乡二元经济结构持续存在致使就业结构变迁持续存在

在城乡二元经济结构中,劳动力价格因农村剩余劳动力“无限供给”而保持相对较低水平,而人均收入增长缓慢又制约社会需求增长,从而制约劳动力需求,致使农村剩余劳动力被消化尚是一个漫长过程,即就业结构变迁将持续存在,对此所有处于城市化和工业化进程中的国家和地区都无可避免。

2、市场化改革的渐进式推进导致市场作用的渐进式释放

鉴于特殊国情和国际环境,我国采取渐进式市场化改革——先改革产品市场,再改革要素市场(其中先资本、再劳动力、最后土地),使得市场机制分阶段、逐步发挥生产要素优化配置功能。十八届三中全会指出“要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革,坚持和完善基本经济制度,加快完善现代市场体系”,再次表明我国市场化改革的渐进式和长期性。即便市场完全放开,但完全充分有效的市场也只存在于理论层面,现实中的市场总有各种缺陷和障碍,需要不断改革和完善。

3、消除“要素反效率配置”现象要求深化市场化改革

要素“反效率配置”主要表现在劳动力和资本配置的不匹配性,导致整体没有实现生产的帕累托最优,如第二产业存在资本过度配置和资本效率低下,而第三产业存在劳动过度配置和劳动生产率偏低。就上海而言,“反效率配置”现象在第三产业较为严重,主要体现在上海第三产业劳动生产率偏低[7]。资源的反效率配置不仅不能很好地利用已有的资源配置效率落差,反而会致使该落差进一步扩大和长期持续存在。

4、技术进步的偏向性修正将是长期过程

技术进步通常会因对资本和劳动生产率产生非对称性影响而出现偏向性,其既有劳动增强型也有资本增强型。世界经济发展实践表明,技术选择是发展中国家制定经济发展战略的重要问题,并直接影响经济增长绩效。

虽然,技术进步与资本密集化紧密相关,但中国属劳动力丰裕国家,应注重追求劳动偏向性和密集型技术创新,以便有效配置资源,而非盲目追求资本密集技术[8]。但实际却是发展中国家过于片面追求资本密集型技术创新、忽视劳动密集型技术[9]。这种技术选择偏差导致发展中国家虽拥有资本密集型技术、三次产业结构升级迅速,却导致收入分配不均加剧、有效需求不足、经济增长下滑、失业率上升等多症并发,进而导致资本替代劳动和产业结构变迁的经济增长效应不断下降,即有悖于劳动力资源比较优势的技术进步方向选择偏差使产业结构面临长期迂回调整。

五、上海强化产业结构变迁效应的对策分析

综上,改革开放以来,产业结构变迁虽然对上海经济增长的贡献一度十分显著,但随着市场化改革的推进,该贡献率呈现收敛趋势,并逐渐让位于技术进步,即以产业结构变迁为代表的市场化的力量已逐步让位于技术进步的力量,表明上海经济增长模式日益具有内生性和可持续性。但结构变迁效应的削弱并不表明市场化改革的制度红利将会消失,资源配置效率的提高长期内仍受到某些发展和体制性因素的制约;而这些发展和体制性因素既表明上海经济增长的潜力巨大,也表明上海乃至全国完善市场制定和机制建设的工作仍任重而道远,须长期坚持不懈。

1、走新型城镇化路线

坚定不移的推动城镇化,但需改变片面依靠权力意志推动和高资源投入的传统城镇化思路,因为这种城镇化路径会形成以传统制造业集聚为中心的发展模式、发展中国家创新能力较低和新兴产业发展缓慢,甚至是第三产业畸形发展,从而不利于产业升级(Hope,1998[10];郑有国和魏禄绘,2013[11])。因此,上海应追求新型城镇化,特别是以制度改革为先,打破以往投资优先、不注重公共服务的城市发展思路,突破以往城镇化对“人”的城市化的限制,即推动户籍制度的实质性改革,让农民工拥有在城市稳定就业和居住的预期,并享受均等的基本公共服务,以提高其劳动参与率,从而直接起到延长人口红利、延缓资本报酬递减的作用[12],如此才能显著提升产业发展层次、优化产业结构[13],即新型城镇化能促进经济结构转型和可持续性发展,并推动生产性服务业、高新技术产业、绿色产业成长,从而为产业升级打下坚实基础[14]。

2、推动利率市场化改革

利用中国(上海)自由贸易实验区“先行先试”的政策优势,推动利率市场化改革,探讨利率市场化路径,提高资本配置效率,不仅可降低第二产业资本过度配置问题,缓解其“挤出”劳动效应和“结构惩罚”效应,而且可缓解中小企业融资难问题,对于发挥中小企业占主体的第三产业的结构变迁效应、技术进步内生效应和劳动生产率提升具有重要意义。

3、实行土地有偿有期限流转制度

按照“土地确权、两权(所有权和使用权)分离、价值显化、市场运作、利益共享”既定方针,依据土地有偿使用原则,对上海郊区农业用地和建设用地使用权实行有偿有期限流转制度。此制度可从多方面提升产业结构转换效应:让一部分农民获得股权后安心从事第二、三产业,从供给角度推动第二、特别是第三产业发展;部分农民通过有偿出让土地使用权,可增加收入,从而提升社会需求,从需求角度推动第二、第三产业发展;部分农民通过受让土地使用权,可扩大土地经营规模,实现市郊农业由传统向现代转型,提升第一产业生产效率。

4、加快企业股份制改革,积极发展混合所有制经济

加快企业股份制改革,降低民营资本和外资投资门槛(特别是第三产业中的现代服务业),提高引资的质量和效益,积极发展混合所有制经济,以加强市场竞争,打造符合市场经济运行规律的企业进入和退出机制。不仅可优化产业结构以及产业内的行业结构,也可通过发挥竞争、示范等外溢效应而推动产业技术进步和制度变革,从而提升产业内部增长效应。此已被理论研究所证实:部分经济学家研究发现,在像美国这样的成熟市场经济国家,企业的进入和退出、成长和消亡,是一种创造性的破坏过程,可产生资源重新配置效率,其所能带来的全要素生产率的提高占到全部生产率进步的30%-50%[15]。在此过程中,政府须履行的职能是防止各种垄断行为,保护市场竞争的公平性和充分性;实施产业政策时应最大限度减少直接干预经济过程,杜绝对生产要素价格的扭曲,防止对不同经营主体歧视性待遇;针对直接经济活动,通过财政政策和货币政策手段,对宏观经济运行进行调节;推动必要的制度改革,如完善社会保障体系和自由化的劳动力市场制度等。

5、加大人力资源培育力度

产业结构政策的重点是产业结构合理化,而合理化的内涵主要是要素投入结构和产出结构的耦合。当前上海高端产业(先进制造业和现代服务业)人才短缺与劳动密集产业亟待升级相并存,而低素质劳动力为主的劳动力结构和产业结构匹配度较低,致使第二产业出现以资本替代劳动的资本过度配置和第三产业中劳动密集型行业或价值链环节发展过快所产生的劳动过度配置现象,即上海存在依赖要素投入数量而忽视要素质量提升的技术选择惰性,进而使产业结构升级步履维艰[16],如2002-2012年间,上海信息传输、计算机服务与软件业的当年价增加值增长3.7倍,2002年不变价增长3倍,就业增长5.4倍,但因过度依赖技术-知识含量较低的信息技术外包,使得该产业发展对劳动生产率提升、产业升级和发展转型等作用甚微[17]。因此,上海应注重人力资本的培育,如提高教育质量、鼓励发展专业培训,以提升劳动力素质、提高劳动力结构和产业结构的匹配度。此也是上海从要素投入数量驱动型经济增长阶段向要素使用效率驱动型经济增长阶段过度的内在要求,因为在要素使用效率驱动型经济增长阶段,人力资本对技术进步和产业结构升级的作用比物质资本更具有决定性意义[18],而人力资本的培育也有助于修正资本资本增强型的偏向性技术进步。

(编辑:周亮;校对:余华)

【注释】

① 据测算,上海第三产业的劳动生产率在全国最高,但也仅相当于第二产业的70%。李扬.中国经济发展的新阶段[J].财贸经济,2013,(11):5-12.

② 这种情况也是存在的,因为在经济系统中,各行业结构需保持一定的关系,有时为保持行业结构的协调,劳动力等要素从生产率高的行业流向生产率低的行业,以弥补“短板”,以便更好地促进产业整体的发展。

③ 当结构变迁效应和劳动生产率都为正数时,贡献率为结构变迁效应占劳动生产率增长率的比重;当结构变迁效应为负值,或与劳动生产率增长率正负号相反时,结构变迁效应的数值与劳动生产率增长率之比则成为无意义的数字;当结构变迁效应为显著负值时,则假定结构变迁效应的贡献率为零。

④ 如1985年2月8日国务院批转《关于上海经济发展战略的汇报提纲》指出:在新的历史条件下,上海的发展要走改造、振兴的新路子,充分发挥中心城市多功能的作用;力争到本世纪末把上海建成开放型、多功能、产业结构合理、科学技术先进、具有高度文明的社会主义现代化城市;1986年5月上海经济区省市长联席会议基本通过《上海经济区发展战略纲要》提出:上海和长三角的工业主要向高、新、精、尖发展,向技术密集型和知识密集型发展;2009年4月《国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》提出上海应大力发展先进制造业,率先实现产业结构优化和升级。

[1]Fagerberg Jan. Technological Progress, Structural Change and Productivity Growth: A Comparative Study [J].Structural Change and Economic Dynamics, 2000,(11):393-411.

[2]Timmer P.M., Szirmai A. Productivity Growth in Asian Manufacturing: the Structural Bonus Hypothesis Examined [J].Structural Change and Economic Dynamics, 2000,(11):371-392.

[3]Peneder Michael. Industrial structure and aggregate growth [J].Structural Change and Economic Dynamics, 2003,(14):427-448.

[4]刘 伟,张 辉.中国经济增长中的产业结构变迁和技术进步[J].经济研究,2008,(11):4-15.

[5]Baumol W.J. Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crisis [J].American Economic Reviews, 1967, (57):415-426.

[6]Brandt L.,Xiaodong Zhu. Accounting for China’s Growth[J].Working Paper, Department of Economics, University of Toronto, 2010,(395):251-265.

[7]查贵勇.上海服务经济发展态势与问题分析[J].科学发展,2013,(1):65-72.

[8]郑玉歆.全要素生产率的测度及经济增长方式的“阶段性”规律——由东亚经济增长方式的争论谈起[J].经济研究,1999,(5):55-60.

[9]王检贵.劳动与资本双重过剩:宏观经济形势的新概括[J].经济学家,2002,(3):45-50.

[10]Fang Cai,Yang Lu. Population Change and Resulting Slowdown in Potential GDP Growth in China[J].China and World Economy, 2013, (2):1-14.

[11]Hope K.R. Urbanization and urban growth in Africa[J].Journal of Asian and African Studies, 1998, (4):345-358.

[12]郑有国,魏禄绘,中国城市化曲折进程原因探析[J].亚太经济,2013,(1):66-70.

[13]魏后凯,张 燕.全面推进中国城镇化绿色转型的思路和举措[J].经济纵横,2011,(9):15-19.

[14]蓝庆新、陈超凡.新型城镇化推动产业结构升级了吗——基于中国省级面板数据的空间计量研究[J].财经研究,2013,(12):57-71.

[15]Foster, Lucia, John Haltiwanger,Chad Syverson. Reallocation, Firm Turnover and Efficiency: Selection on Productivity or Profitability?[J].American Economic Review, 2008, (1):394-425.

[16]张月玲,叶阿忠.中国区域技术选择与要素结构匹配差异:1996-2010[J].财经研究,2013,(12):100-114.

[17]查贵勇.上海服务业结构奖赏与结构惩罚效应分析[J].科学发展,2013,(11):82-88.

[18]欧阳峣,易先忠,生延超.从大国经济增长阶段性看比较优势战略的适宜性[J].经济学家,2012,(8):80-90.