20世纪80年代以来墨西哥的社会运动与民主转型

田小红

要了解墨西哥民主转型的原因,首先需要探究推动墨西哥民主转型的根本力量。在当前研究墨西哥民主转型的文献中,多数学者主张墨西哥的民主化是一个执政党自上而下的改革过程,其根本力量来自执政党的统治精英,而不是墨西哥的公民社会。这类文献强调统治精英的自主性。研究统治精英本身的特质以及统治集团内精英之间的互动,固然能够了解民主改革的决策方向,也能够明确掌握行为者和改革之间的关系。但是,忽略精英决策背后的公民社会,这种研究具有一定的局限性。本文从公民社会出发,以20世纪80年代以来的选举抗争运动、民主促进运动和萨帕塔运动为研究案例,试图论述公民社会运动在墨西哥民主转型过程中所发挥的作用。

一、墨西哥民主转型的独特性

民主转型理论的“精英契约学派”认为,民主化是精英们达成契约的结果;精英是主要的政治参与者;精英通过实际手段和法律手段维持有限的多元化,进而控制、瓦解和镇压各种挑战者①Larry Diamond&Juan Linz,“Introduction:Politics,society and democracy in Latin America”,in Larry Diamond,Juan Linz and Seymour Martin Lipset(eds),Democracy in Developing Countries:Latin America,Boulder,CO:Lynne Rienner,1989,p.58.。由此可见,精英契约式民主转型理论仅注重精英理性的决策制定,而忽略公民社会运动,因为他们认为公民社会运动要么无足轻重,要么受到精英的操纵。

墨西哥的民主转型始于20世纪70年代,其动力并非由独裁者的逝世或垮台所引起,也不是由精英集团的分裂和激进的政治变革所促成。对于墨西哥而言,民主化的形成固然和国内政治精英和国际压力有关,但同时其动力也离不开公民社会运动②公民社会运动是指具有某种共同身份特征的组织或群体通过体制外集体行动的方式,试图由下而上改变政治、经济和社会结构,实现自身利益。参见Donatella Della Porta&Mario Diani,Social Movements:an Introduction,Oxford:Blackwell,1999,p.16.对一党独大威权体制的抗争与施压。在一党威权体制时期,墨西哥实施着不自由、不公正的选举制度和非竞争性的政党制度,禁止独立候选人和地方政党参加竞选;革命制度党通过职团主义控制着社会;通过恩庇和镇压并用的手段控制着反对党和社会组织,反对党和社会组织缺乏自主性。许多得不到政府接纳的社会组织,对政府排除异己的做法提出质疑,要求政府承认其独立地位,但是却遭到政府的压制。当传统的、合法的制度化方法不能奏效或被当局封闭的时候,社会运动就成为群众团体唯一可行的方法。1968年,墨西哥城爆发了学生抗议运动,示威学生要求开放民主,却遭到政府的残酷镇压。这次抗议运动是墨西哥现代史上公民首次公开向一党制政治体制提出挑战,拉开了墨西哥民主转型的序幕③YoramShapira,“Mexico:the Impact of the 1968 Student Protest on Echeverría’s Reformism”,Journal of Interamerican Studies and World Affairs,Vol.19,No.4,1977,p.559.。

1970年代以后,随着公民社会的日益壮大,一种以社区为基础、自我组织的、以反抗政府的不当决策为目标的公民意识逐渐形成。社会运动促进了公民的政治参与,培育出一大批拥有民意支持的社会组织,这些组织通过与反对党结盟,影响选举结果和国家政策,进而推动了民主化进程。20世纪80年代之后,墨西哥的公民社会逐渐趋于成熟,出现了三种主要的社会运动,即选举抗争运动(1986~1991)、民主促进运动(1991~1996)和萨帕塔运动(1994~1997)。

美国学者查尔斯·蒂利对社会运动与民主化的关系进行了分析,认为民主化包括四个基本要素——广泛性、平等性、保障权及协商权;民主化的实现意味着公民拥有相对宽泛、平等、集体协商且免受政府专断行为侵害的政治参与。其中,广泛性指的是确实反映民意的政治制度的构建;平等性指的是透明、竞争且公平的选举;保障性指的是构建一个能有效保障并促进公民社会权利的制度;咨询权指的是公民能充分参与政府决策过程,且和政府达到一定程度的互信④Charles Tilly,“Why Do(and Don’t)Social Movements Promote Democratization?”in Pedro Ibarra edited,Social Movements and Democracy,New York:Palgrave Macmillan,2003,pp.21—46.。本文将以蒂利的四个标准来衡量上世纪80年代以来的三种社会运动给墨西哥民主转型所带来的影响。

二、选举抗争运动与墨西哥的民主转型(1986—1991)

1930年到1980年,墨西哥人口结构发生了重大的变化。1930年全国有三分之二的人口居住在农村,到了1980年,变成了三分之二的人口居住在城市。然而,政府却不甚重视都市计划,导致都市过度拥挤、空气污染严重以及缺乏完善服务等城市化问题不断恶化。革命制度党在制定经济政策时,虽然号称是以都市部门组织的需求为基础,但常常为了应对工人罢工而偏重劳工,从而忽略了中产阶级的利益。在这种情况下,都市民众不得不寻求体制外的管道解决自身的问题,城市大众运动便逐步兴起①Vivienne Bennett,“The Evolution of Urban Popular Movements in Mexico between 1868—1988”,in Arthro Escobar and Sonia E.Alvarez edited,The Making of Social Movements in Latin America,Boulder,Colo.:Westview Press,1992,p.243。

(一)社会运动与选举政治

20世纪70年代是墨西哥城市大众运动发展的重要分水岭,这是因为城市大众运动在这一年从地方层面转变为全国层面,并开始鼓励人民直接参与公共事务。1980年,地峡工农学联盟(COCEI)和墨西哥共产党(PCM)组成政治联盟,并决定参加胡齐坦市(Juchitán)市长竞选。1981年,地峡工农学联盟的候选人成功当选胡齐坦市长,成为墨西哥历史上第一个非革命制度党党籍的市长,地峡工农学联盟也成为第一个赢得市级选举的社会运动组织。地峡工农学联盟成功赢得市长竞选吸引了许多其他社会运动组织的注意。社会运动组织的领袖们逐渐意识到,唯有和社会其他行为者结盟(尤其是政党),才能突破政府对人民的控制,避免被边缘化,从而赢得公民大众更多的支持。1985年,全国革命委员会(CNR)公开呼吁并鼓励社会运动组织和既存的政党结盟,并参与选举②Jaime Tamayo,“Neoliberalism Encounters Necardenismo”,in Joe Foweraker&Ann L.Craig edited,Popular Movements and Political Change in Mexico,Boulder,Colo:Lynne Reinner,1990,pp.126—127.。1986年,保卫人民委员会(CDP)与革命工人党(PRT)合作,积极投入地方选举,并赢得了1个州议员和2个市议员的席位③Luis Hernández,“Durango:De la luchaReinvindicativa a la Democracia Social”,Pueblo,Vol.11,No.125,1988,pp.29—30.。

位于墨西哥北边的齐瓦瓦州是墨西哥最大的州,同时也是北墨著名的商业基地。其偏远的地理位置阻碍了天主教神权思想在北墨的发展,从而使得人民培养了平等自由的社会文化。在1986年奇瓦瓦州州长选举中,革命制度党实行了大规模舞弊,引发了墨西哥历史上最激烈的公民抗争。国家行动党、人类发展与公民行动组织、全国女性公民联盟、民主农民运动、民主教师运动以及许多教会社区组织,在选举结束后两天组织了“选举抗争运动”,举行了大规模示威游行,要求革命制度党立即撤销选举结果,并扬言瘫痪奇瓦瓦州的对外联络通道①Virkham K.Chand,Mexico’s Political Awakening,University Press of Notre Dame,2001,p.219.。

在1988年7月6日的总统选举中,革命制度党再度使用大规模的舞弊伎俩,包括把反对党的监票人员驱逐出投票场所;投票开始前把票箱塞满选票;在反对党力量较大的地区,关闭部分投票场所,让选民无法投票;甚至在部分地区勾结黑道流氓盗取票箱②Julia Preston&Samuel Dillon,Opening Mexico:the Making of a Democracy,New York:Farrar,Straus and Giroux,2004,p.161.。选举结果在6天后才得以公布:革命制度党总统候选人萨利纳斯的得票率为51%,左派政党总统候选人卡德纳斯为31%,国家行动党总统候选人曼努埃尔·克罗德尔(Manuel Clouthier)为17%,结果是革命制度党候选人萨利纳斯当选总统③Roderic Ai Camp,Politics in Mexico:the Decline of Authoritarianism,New York:Oxford.University Press,1999,p.185.。随后,卡德纳斯、克罗德尔和革命工人党(PRT)候选人罗斯里奥(Rosario Ibarra de Piedra)共同签署了名为“呼吁合法”的文件,谴责选举过程的各种舞弊行为,质疑选举结果的合法性,要求撤销选举结果,酝酿并发动了大规模的公民抗争运动。1988年之后,选举抗争运动的民主化浪潮逐渐席卷全国,形成了一种全国性的社会运动。

(二)选举抗争运动与民主化

在1986年奇瓦瓦州选举抗争运动之后,德拉马德里政府颁布了《联邦选举法》。《联邦选举法》将众议院席位从1977年的400席增加为500席,一定程度上扩大了众议院的代表性。同时,《联邦选举法》废除了1977年的有条件的政党登记制④1977年《选举程序法》放宽了政党登记资格。该条款规定:在全国拥有65000名党员,且在全国半数以上的州,每个州有3000名党员,或在全国半数以上的选区拥有至少300名党员的政党,均可受理登记。未达到上述条件的政党,若具备条件,即政党如若能在总统选举中获得1.5%的选票,即可受理正式登记。而1986年的《联邦选举法》废除了这一条件式登记制度,使得许多小党失去了合法登记的资格。参见Todd A Eisentadt,Courting Democracy in Mexico:Party Strategies and Electoral Institutions,Cambridge:Cambridge University Press,2004,p.50.,破坏了政党体制的代表性,扼杀了小党的生存空间。

由于革命制度党在1988年国会选举中并未掌握足以提出修宪的三分之二多数,使得萨利纳斯上台后开始寻求反对党的支持。他希望通过选举制度改革,换取国家行动党的支持⑤Joseph Klesner,“Electoral Reform in Mexico’s Hegemonic Party System:Perpetuation of Privilege or Democratic Advance?”Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association,Washington,D.C.,1997,p.16.。1990年8月,国会通过《联邦选举机构与程序法规》,焦点在于减少选举舞弊的发生。首先,该法规废除了联邦选举委员会,改由联邦选举院(IFE)负责选务工作,其成员包括来自参、众议院各两名的代表、根据政党得票比例所分配的代表、以及6名独立的专业理事。其次,由联邦选举法院负责处理选举舞弊的申诉案件。该院成员由总统提名经众议员三分之二同意得以任命。第三,恢复1986年废除的条件式政党登记制度。第四,革命制度党同意与反对党合作重新编制选举人名册,以减少选举舞弊行为。第五,各政党可以在每个投票点派出2名监票人员,工作人员由抽签方式挑选。第六,设立国家选举督察员,由联邦选举院负责培训。

1986年和1988年的两次选举抗争运动并未最终导致符合民意的政党制度的产生,也没有从根本上改变选举舞弊的情形。不过值得一提的是,两次抗争运动后,墨西哥各级选举的竞争性愈来愈激烈。从众议员的选举中,可以了解墨西哥选举竞争的程度。从表1中可以看到,在经过1986年的选举抗争运动后,各主要政党在众议院选举中力量的消长。革命制度党在国会选举中的得票率从68.2%急速下降到50.4%,首度未能达到主导修宪的三分之二多数门槛,国会长久以来对总统的“橡皮图章”功能消失;国家行动党的成长虽然有限,却拿到建党以来的最高得票率;墨西哥真正革命党和大众社会主义党等左派政党的成长速度惊人,如大众社会主义党在国会选举中的得票率从1985年的2.1%上升到1988年的9.2%,墨西哥真正革命党则从1.7%上升到6.1%。

表1 联邦众议员选举的各党得票率比较(%)

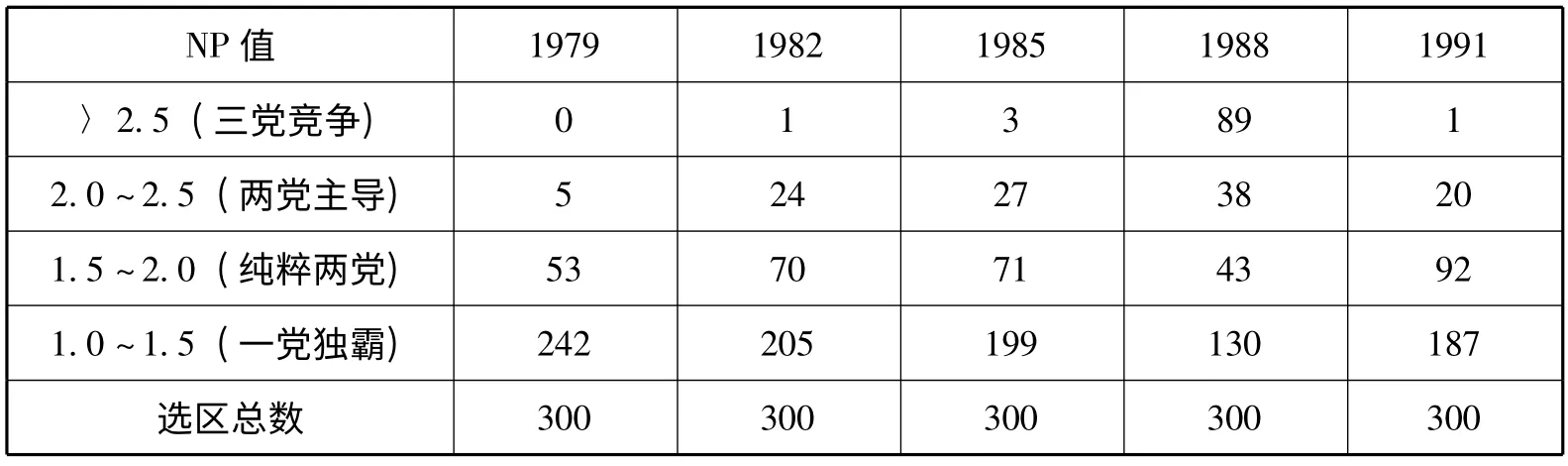

此外,还可以借用胡安·莫利纳尔·奥卡西塔斯(Juan MolinarHoracitas)的有效政党数目(Effective Number of Party,NP指数),来观察政党体系的竞争程度①所谓“有效政党数目”是马尔克·卡克什(MarkkuLaakso)与赖因·塔格佩拉(Rein Taagepera)根据政党在议会中所获席位的比例,来测量议会中政党的分化程度,一般情况下,有效政党指数越高,表明议会中拥有席位的政党越多。墨西哥学者奥卡西塔斯借用有效政党数与联邦众议院选区数目之间的变化关系,来观察墨西哥选举竞争的激烈程度。必须指出的是,该四种模式都必须有革命制度党的存在。参见Juan Molinar Horacitas,“Counting the Number of Parties:An Alternative Index”,American Political Science Review,Vol.85,No.4,1991,pp.1383—1392.。我们以墨西哥300个联邦众议员选区为基础,并区分四类政党竞争的模式:在一党独霸模式下,完全由革命制度党掌握该选区的选情;在纯粹两党模式下,革命制度党与国家行动党竞争,或是革命制度党与民主革命党竞争;在两党主导的多党竞争模式下,选举竞争主要在革命制度党与国家行动党之间展开,但民主革命党也有少量选票,或选举竞争主要在革命制度党与民主革命党之间展开,但国家行动党也拥有少量选票;三党竞争模式则是由革命制度党、国家行动党与民主革命党相互竞逐①Juan Molinar Horacitas,“Counting the Number of Parties:An Alternative Index”,American Political Science Review,Vol.85,No.4,1991,p.1386.。从表2可发现,在经过1986年奇瓦瓦州选举抗争之后,墨西哥联邦众议员选区的竞争模式中,实行一党独霸制的选区从1985年的199个(接近所有选区的三分之二),下降到1988年的130个;实行两党制的选区虽然也下降,但两党主导的多党竞争制和三党制的选区则有显著提升,前者从1985年的27个增至1988年的38个,后者则从3个急速攀升至89个。1986年以来的选举抗争运动,挑战了原来革命制度党独霸政坛的态势,而使大部分墨西哥联邦众议院选区呈现出多党竞争的趋势。不过,1988年选举抗争运动过后,国家团结计划的实施,使一党独霸的选区数目在1991年时再度恢复到与1985年相当的状况②全国团结计划是革命制度党1991年选举胜利的关键,同时也是民主革命党全面受挫的原因。参见M.Delal Baer,“Mexico’s Second Revolution:Pathways to Liberalization”,in Riordan Roett edited,Political and Economic Liberalization in Mexico,Boulder,Colo.:Lynne Rienner,1993,p.58。

表2 NP指标与联邦众议院选区数目(1979~1991)

面对日益壮大的选举抗争运动,革命制度党并没有立刻屈从于公民社会的压力,而是选择性地实施民主改革,例如政府只是在特定的地区(如奇瓦瓦州)提高了选举的透明度;在许多冲突强度较高的地区,总统则以解职不称职的州长来平息民怨。根据蒂利的民主化定义,1986年以来的选举抗议运动,只是基本上达到了“平等”的标准,但没有实现民主化所应包含的集体协商且有效保障公民权利的结果。选举抗议运动虽未能导致实质性的政治改革,但却使1986年之后的各级选举竞争愈来愈激烈,对墨西哥原有的一党独大威权体制构成相当大的威胁,同时也让人民逐渐理解民主的重要性。由于社会运动对政府治标不治本的敷衍行为并不满意,公民社会开始改变行动策略,以更积极而专业的方式推动民主化,从而出现了民主促进运动。

三、民主促进运动与墨西哥的民主转型(1991—1996)

为了补救选举舞弊带来的统治危机,削弱社会运动团体与反对党的合作联盟,及缓解人民对新自由主义改革的不满情绪,卡洛斯·萨利纳斯·德戈塔里(Carlos Salinas de Gortari)就职之后,颁布了名为“全国团结计划”①“全国团结计划”规定,社会团体可以与“团结委员会”签订合作协定,以取得联邦政府的资金支持。该项计划旨在将公共支出从联邦政府直接下放至人民,也就是说,革命制度党把社区对地方精英的依附转变成为社区对联邦官员的依附。“全国团结计划”的颁布使得墨西哥社会运动面临着两难困境:如果接受“全国团结计划”的资助,则必然失去自主性;如果保留自主性,则意味着无法得到更多资助。和“多样税法案”②“多样税法案”,把非营利性质的社会运动组织划入企业范畴,导致这些组织同企业一样需要缴纳各种杂税,使许多社会运动组织失去了免税的特权,大大限制了社会运动的发展。的社会政策③Jonathan Fox,“The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship:Lessons from Mexico”,World Politics,Vol.46,No.2,1994,p.169.。萨利纳斯企图利用“全国团结计划”收编公民社会,这使得社会运动陷入维持中立性和获得国家资源的两难困境中。为了维持中立性,部分社会运动被迫转型,选举抗争运动逐渐转型为民主促进运动。1991年到1996年的民主促进运动是选举抗争运动的延伸,具备了更为完善的动员结构,其任务开始从被动的选举抗争转向主动促进选举过程的公平、公正与民主化。为了获得国外资金的财务援助,公民联盟在选举监察、公共资讯以及监督官员等方面,呈现出相当程度的专业化④Judith Adler Hellman,“Mexican Popular Movements:Clientelism and the Process of Democratization”,Latin American Perspectives,Vol.21,No.2,1994,p.130.。

(一)民主促进运动的兴起

从国际形势来看,1989年,国际上开始盛行选举监察的政治活动。1990年,国际人权组织“美洲观察团”提出一份名为《墨西哥人权》的报告,批评墨西哥政府纵容迫害人权的行为。在国内外的压力下,萨利纳斯政府于同年6月6日宣布成立国家人权委员会。此后,许多社会运动团体开始将政治权利的保障视为人权运动的一部分。

在私人企业和天主教会的资助下,墨西哥部分非政府组织召开了一次全国性会议,讨论非政府组织在多样税法案通过后如何脱贫和继续发展的问题。会后两个月,超过75个非政府组织成立了“公民组织民主团结联盟”。1991年,该联盟召开第二次全国会议,会议通过了“促进社会发展与慈善活动法案”,要求承认非营利组织的非盈利性质,并保障其免税地位⑤Katherine M.Bailey,“NGOs Take to Politics:the Role of Non-Governmental Organization in Mexico’s Democratization Effort”,Paper Prepared for delivery at the 1998 meeting of the Latin American Studies Association,Chicago,Illinois,1998,p.7。随后,在国际“选举监察”盛行之际,公民组织民主整合联盟召开了第三次会议,讨论选举民主的未来,以及如何解决选举舞弊和选民的政治冷漠等问题。同年8月14日,这些社会运动组织300位墨西哥公民,对圣路易斯·波托西州长选举进行“选举监察”。同一天,阿图洛·罗森布鲁斯基金会和民主议会也发动了近百人,在墨西哥市举行了“快速计票”行动。从1991年到1993年,墨西哥公民组织了近十五次地方选举观察、四次快速计票以及一次公民投票①Diane E.Davis,“Social Movements in Mexico’s Crisis”,Journal of International Affairs,Vol.43,Issue.1,2001,p.347.。这些活动联接了许多独立奋战的非政府组织、公民团体和社会运动,开拓了新的民主化目标,确立了选举过程的公正性,标志着选举抗争运动正式转型为民主促进运动。

1993年7月,参加选举监察的各个公民组织达成了“可可约克共识”,要求革命制度党政府确保1994年总统选举的公正性②Carlos A.Heredia,“NAFTA and Democratization in Mexico”,Journal of International Affairs,Vol.48,Issue.1,1994,p.13.。12月,公民组织民主团结联盟、阿图洛·罗森布鲁斯基金会、墨西哥人权学院、民主议会、民主文化高等研究协会、民主公民运动以及全国民主协约七个大型的社会运动团体共同开会讨论民主运动的未来发展与选举监察等问题。该会议一致认为,选举监察必须具有全面性、专业性、多元性以及独立性,并不受政党和政府的控制。之后,随着总统大选的临近,这七个组织决定邀请更多团体加入,并组建了一个正式的组织,即公民联盟(AC),全墨西哥约有450个公民组织加入公民联盟。公民联盟主要有三大任务:发动公民参与的选举监察;设定全国性议题进行公共咨询;监督政府官员。

(二)民主促进运动与民主化

自1991年起,无论是总统选举还是国会选举,革命制度党的得票率不断下滑,国家行动党和民主革命党的得票率则有明显增长,选举竞争程度日趋激烈。1997年,革命制度党在国会选举中首次未能过半,可谓政权垮台前的征兆。此外,民主促进运动还提升了公民社会的政治参与,使选民总投票率从1988年的50%上升至1994年的77.7%。随着公民联盟的日益壮大以及国际选举监察运动的兴盛,墨西哥革命制度党向联合国选举协会提出邀请,要求其与公民联盟共同监督1994年的总统选举,期望墨西哥能够有一个良好的民主表现。1994年8月的总统大选在公民联盟与国际非政府组织的共同监督下,堪称墨西哥有史以来最公正的选举③Julia Preston&Samuel Dillon,Opening Mexico:the Making of a Democracy,New York:Farrar,Straus and Giroux,2004,p.238.。

在民主促进运动的努力下,政府在1993年、1994年和1996年分别推动政治改革。1993年9月,萨利纳斯政府修改选举法,新法扩大了反对党在国会中的代表性,参议员的议席从原来的64席(每州2席)扩增至128席,每州3/4的席位分配给得票率最多的党,而1/4的席位分配给得票数第二多的政党。新法还规定任何政党在众议院所获得的席位不得超过315个(相当于席位总数的63%),这就意味着革命制度党不可能再控制众议院的2/3席位①Philip L.Russell,Mexico under Salinas,Mexico Resource Center,1994,p.21.。1994年3月,萨利纳斯政府推行了第二阶段的政治改革。众议院召开特别会议通过了关于选举程序的宪法修正案,其内容包括:改革联邦选举院理事会,将6名独立专业理事改为公民理事,这些理事由三个主要政党共同推举产生;选举舞弊被列入刑事犯罪,并且设立选务检察署负责处理选举舞弊案件;对全国选举人名册进行两次严密核查,第一次由联邦选举院与其他政党联合核查,第二次则由专业的私人顾问公司进行核实;赋予国外监选人员合法地位,同时也让国内监选人员在选举过程中具有更大的执行权力;政党必须公布选举经费的收支流向②Renee G.Scherlen,“Governing Mexico:Political Parties and Elections”,Journal of Interamerican Studies and World Affairs,Vol.41,Issue.1,1999,p.136.。1996年埃内斯托·赛迪略·庞塞·德莱昂(Ernesto Zedillo Ponce de León,1994—2000在位)政府推行了第三阶段的政治改革。这次改革包含提升政治制度的代表性、选举过程公正性以及竞选活动公平性等三个议题。改革具体包含四点内容:将1/4的参议院议席规定为政党比例代表制的名额,其余由相对多数选出;国会最大党在众议院的总席位不得超过300个;墨西哥市长由总统任命改为民选产生;建立联邦选举法庭,以解决选举争议和确认总统选举结果③Joseph L.Klesner,“Electoral Reform in Mexico’s Hegemonic Party System:Perpetuation of Privilege or Democratic Advance?”,at the Annual Meeting of the American Political Science Association,Washington,D.C.,1997,P.30.。

从蒂利的民主定义出发,1991年到1996年的民主促进运动,大致达到了“广泛”与“平等”两个标准。革命制度党政府在1993年、1994年和1996年的三次政治改革,相当程度地回应了社会运动的诉求。从1994年到2000年的选举当中,我们看到公民联盟的努力确实渐渐消除了墨西哥长久以来的舞弊文化,不仅让公民社会了解公正选举的重要性,同时也让革命制度党慢慢放弃对选举的控制。以公民联盟为代表的民主促进运动,在争取国际支持的同时,透过公民社会的自我动员,致力于监督墨西哥的各级选举,不仅提升了选举公正与透明程度,同时也促使革命制度党政府开始进行有意义的民主化改革。

四、萨帕塔运动与墨西哥的民主转型(1994—1997)

(一)萨帕塔运动的兴起

恰帕斯(Chiapas)位于墨西哥东南部,是墨西哥最贫穷落后的州之一。恰帕斯全州360万人中,有一半以上生活在贫困线以下;占全州人口30%以上、拥有14个印第安民族的原住民的生活更加贫困;该州印第安人家庭中没有土地的占80%;印第安人的文盲率为55.2%①John Holloway&EloínaPeláez,Zapatista,Reinventing Revolution in Mexico,London:Pluto Press,1998,p.21.。恰帕斯的原住民几乎全是农民,农作物以玉米和咖啡为主,土地大多较为贫瘠,少许生产力较高的土地则集中于大地主手中。政府在1990年取消对玉米和咖啡的补贴后,由于土地生产力有限,原住民的生活更加贫困。除了经济贫困外,80年代起,恰帕斯原住民在政治上屡遭迫害。1992年,根据国家人权委员会的报告,在墨西哥的原住民地区中,共发生了3387件人权迫害事件,其中有2160件发生在恰帕斯州,受害者几乎都是玛雅原住民②Philip L.Russell,The Chiapas Rebellion,Austin:Mexico Resource Center,1995,p.17.。

1983年11月17日,萨帕塔民族解放军(EZLN,简称萨军)成立,最初目的是帮助印第安人自卫,防止政府和地主随意侵害印第安人的土地和财产③Jr.John Womack,Rebellion in Chiapas,New York:New Press,1999,p.36.。1992年,萨帕塔独立农民全国联盟(ANCIEZ)发动4000名墨西哥农民举行示威游行,抗议政府在峡谷区的驻军巡逻以及加入北美自由贸易区的政策。同年,多个印第安人组织近10000名墨西哥农民于恰帕斯的圣克里斯托瓦尔(San Cristobal)发动悲惨日和平大游行,以纪念500年来被掠夺与被毁灭的悲惨历史。在经过多次游行之后,印第安农民反抗政府的意志与日俱增,萨军的势力也逐渐壮大。

1994年1月1日,萨军组织印第安农民发动了萨帕塔运动(Zapatista),并发表《第一次拉刊登丛林宣言》,要求保障原住民的工作、土地、住房、医疗、教育、自治权、自由及平等的权利。萨帕塔运动是多年来政府对原住民族群所实施政策的不当所引起的,是这一地区经济矛盾、社会矛盾和民族矛盾等多种矛盾的总爆发。从1994年到1996年,萨军先后发表四次《拉刊登丛林宣言》,并提出了以下几个诉求:保障原住民的基本权利,并在墨西哥建立一个自由民主的政府;将恰帕斯州划分为5个多元族群自治区,自治区内的人民不必向政府缴纳水电费用,也不必交付税金和拖欠政府的贷款;保障原住民的自治权利与文化;保护妇女、儿童和劳工的权利;将墨西哥建造成为一个多种族的国家④Lynn Stephen,“The Zapatista Army of National Liberation and the National DemocraticConvention”,Latin American Perspectives,Vol.22,Issue.4,1995,p.95.。

(二)萨帕塔运动与民主化

就选举政治而言,萨帕塔运动虽然以推动原住民权利为行动目标,以独立自主的公民社会身份自居,一再表明不将自己转型为政党,但这并不代表萨军和其他政党完全没有互动,也不代表萨军对墨西哥的选举毫无兴趣。1994年8月,萨军以调解恰帕斯州长选举争议为由,与民主革命党和许多农民组织共同合作发动选举抗争运动,谴责革命制度党的舞弊行为,并要求把新任州长解职。同年12月,萨军副司令和民主革命党主席卡德纳斯(Cardenas)进行数次会晤,商讨如何强迫塞迪略下台、成立过渡政府,以及如何展开与革命制度党的谈判等①Alicia C.S.Swords,“Neo-Zapatista Network Politics:Transforming Democracy and Development”,Latin American Perspectives,Vol.34,Issue.2,2007,p.80.。1995年1月1日,萨军在《第三次拉刊登丛林宣言》中,曾提到邀请民主革命党领袖卡德纳斯和全国民主大会共同举行国家解放运动,足见萨军和民主革命制度党关系之密切。

1995年10月1日,萨军和政府在圣安德烈斯(San Andres)展开第一次实质性对话。1996年2月16日,萨军和政府正式签署《圣安德烈斯协议》,又称《原住民权利与文化协议》,为墨西哥国家与原住民之间建构一种全新的关系。协议的最终目标是要把墨西哥建造成为一个多种族国家,并且保证原住民的认同权、自治权与文化权②Lynn Stephen,Zapata Lives!Histories and Cultural Politics in Southern Mexico,Berkeley:University of California Press,2002,pp.328—329.。就认同权而言,协议将原住民的认同视为处理原住民事务的根本标准,承认原住民族群作为一种特定的政治主体。就自治权而言,协议规定政府应保证原住民自由决定的权利③这里可以看出萨军与政府的妥协。萨军最先坚持的原住民自决权(即自主决定权,self-determination),但在协议中的措辞竟变成了自由决定权(free determination)。自决权的要求远高于自治权,自治权可以说是从自决权而来。当萨军放弃使用自决权一词,而改为采用自由决定权之后,似乎就只剩下自治权的内涵,也就排除了原住民独立成为另一个国家的可能。参见Richard Stahler-Sholk,“Resisting Neoliberal Homogenization:The Zapatista Autonomy Movement”,Latin American Perspectives,Vol.34,Issue.2,2007,p.51.,应修订宪法并承认原住民可以用自己的政治、经济、社会和文化方式,组成原住民自己的决策机构。就文化权而言,协议规定应立法推动原住民文化的生产、重建和传播,将原住民的文化知识整合进现行的教育制度中。此外,协议还规定,政府应通过立法切实保障原住民族群的政治、经济、社会与文化权利。

* * * * * * * * * * *

在民主转型理论中,公民社会运动被视为民主转型的一条重要路径。蒂利在分析民主转型和社会运动之间的关系时,认为抗争运动与民主之间的作用是相互的,即各种民主政体在抗争政治中形成,反过来又影响抗争政治。在墨西哥,社会运动是民主转型的催化剂,但这个催化剂需要内外部机制的有效结合才能起化学反应。社会运动本身很难单独促成民主转型,往往需要与体制内的改革势力结成联盟,如同反对党结盟,共同推动民主转型④L.R.Esteva,“The Citizen’s Movement for Democracy in Mexico:Achievements,Lessons and Perspectives”,Community Development Journal,Vol.45,No.3,2010,p.319.。墨西哥社会运动对民主转型的影响过程,大致上印证了蒂利分析方法的有效性。