乌克兰政治动荡的内部原因

丁栩翔

自2013年11月以来,乌克兰政局陷入持续动荡,已引发总统亚努科维奇下台,克里米亚公投入俄,顿涅茨克等地区爆发武装冲突等事件,并发展为一个突出的国际问题。学术界对乌克兰危机的内外原因有许多研究和讨论,主要围绕乌俄欧美四方关系、亚努科维奇自身失误、乌克兰历史渊源、道路选择等角度展开分析①例如杨闯主要从美欧俄博弈角度分析乌克兰外交政策东西摇摆和政治动荡的原因(《东西摇摆的困局与宿命—乌克兰政局动荡的外交史分析》,载《人民论坛:学术前沿》2014年第5期);赵鸣文认为,乌克兰政局突变的原因在于,亚努科维奇本人及政府对事态发展的严峻性估计不足,掌控局势能力不够,执政根基脆弱,欧美支持反对派逼宫等(《乌克兰政局突变原因及影响》,载《国际问题研究》2014年第2期);丁原洪认为,乌克兰危机的根源植根于该国形成的复杂历史(《乌克兰危机的历史经纬与现实启示》,载《和平与发展》2014年第2期);张弘将2004年“橙色革命”和此次危机视为乌克兰两次道路选择危机,并分析了危机背后的文化认同因素、外部经济因素、内部因素和大国因素(《新乌克兰的道路选择》,载《世界知识》2014年第6期);张树华等认为,乌克兰盲目推行西化道路造成制度失范并导致“政治无序化”,同时西方国家打着民主旗号输出混乱与劣质民主,导致乌克兰在内外双重压力之下陷入周期性混乱(《乌克兰转型之殇:西化道路上的民主迷失》,载《人民论坛:学术前沿》2014年第5期)。。本文则从乌克兰国内政治视角出发,用较为丰富的数据资料从三个层次分析其政治动荡的内在根源,认为现代乌克兰是沙俄—苏联向西扩张的产物,国内各区域的不同历史轨迹带来了民族、语言和宗教上的多元特质,本身就不利于构建统一的民族国家,而独立以来在语言和历史等领域推行的“乌克兰化”政策则非但没能在国内构建起统一的民族意识 反而加深了既有的东西对立和民族矛盾 当这种社会分裂投射在民主政治中,就形成了两大对立的政治阵营,将民主政治不断推向极化;当政治极化达到民主政治框架无法容纳的程度时,在选举中失利的一方便会选择通过街头政治等直接行动手段试图夺取政权,从而导致政治上的不断动荡。

一、乌克兰民族国家构建的先天不足

民族国家是民主政治的基础。1991年苏联的解体标志着乌克兰民族国家构建的开始,但由于独立的乌克兰国家仅在十月革命后出现过,且仅维持了短短几年时间就宣告结束,乌克兰民族实际上并没有多少独立构建民族国家的经验可供借鉴,也缺乏民族主义的历史资源可供挖掘;相反,在更多时候,乌克兰民族是作为俄罗斯、波兰、奥地利等大国境内的少数民族而存在,特别是俄乌两个东斯拉夫民族自17世纪以来有着300多年共同生活的历史。乌克兰的独立实际上是突然地人为终结了乌克兰与俄罗斯之间长达数百年的密切联系;与此同时,完全继承了原乌克兰苏维埃社会主义共和国版图的乌克兰国家又不得不保留境内原有的复杂民族文化结构,这样就给民族国家的构建带来了先天的不足。这种不足体现在历史、民族和语言以及宗教信仰等诸多方面。

(一)历史的复杂性

现代乌克兰实际上是沙俄—苏联在对外扩张过程中拼凑出来的政治共同体,其版图的形成始于1654年的《佩列亚斯拉夫条约》,前后经历了整整300年,大致包括以下几个阶段:一是在17世纪通过与哥萨克领袖赫梅利尼茨基的联合以及对波兰的战争,俄罗斯沙皇控制了第聂伯河左岸乌克兰和基辅地区。二是在18世纪后半叶通过对土耳其和克里米亚汗国的战争,进一步夺取了第聂伯河下游直达黑海的“新俄罗斯”地区。三是在18世纪末沙俄伙同普鲁士和奥地利三次瓜分波兰,进一步将现今乌克兰除西部地区以外的领土全部囊括入沙俄帝国的版图。四是在苏联时期于二战前后分别从罗马尼亚、波兰、匈牙利获得了切尔诺夫策、东加利西亚、外喀尔巴阡等西部地区,并在1954年以行政手段直接将克里米亚从俄罗斯划入乌克兰,从而最终奠定了现代乌克兰的版图。

这样一来,组成乌克兰的西部、中部、东部、南部和克里米亚等五个部分①乌克兰在行政上分为24个州、2个直辖市和1个自治共和国。其中,西部包括利沃夫州、外喀尔巴阡州、伊万诺—弗兰科夫斯克州、切尔诺夫策州、捷尔诺波尔州、沃伦州、罗夫诺州、赫梅利尼茨基州等8个州。中部包括基辅市、基辅州、日托米尔州、文尼察州、切尔卡瑟州、基洛沃格勒州、切尔尼戈夫州、波尔塔瓦州等7个州和1个直辖市。东部包括苏梅州、哈尔科夫州、卢甘斯克州、顿涅茨克州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、扎波罗热州等6个州。南部包括敖德萨州、尼古拉耶夫州、赫尔松州等3个州。克里米亚包括克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市。参见Paul Kubicek,“Regional Polarisation in Ukraine:Public Opinion,Voting and Legislative Behaviour”,Europe-Asia Studies,Vol.52,No.2(Mar 2000),pp.273-294.在加入时间、合并方式和原有统治者上都各不相同。特别是西部地区,由于长期处于沙俄 苏联统治之外 更易于发展独立的乌克兰民族认同 同时也由于奥地利和波兰的统治而具有更强烈的“欧洲特性”①[美]保罗·库比塞克:《乌克兰史》,中国大百科全书出版社2009年版,第73页。,这同“俄罗斯化”程度较深的东部地区形成了鲜明对比,而在两次世界大战和乌克兰内战中,东西部参加对立营垒相互厮杀,也积累了很深的历史积怨。于是,这种历史的复杂性既决定了乌克兰在民族、语言结构上的异质性和宗教信仰上的碎片化,同时也为其社会分裂埋下了伏笔。

(二)民族、语言的异质性

作为前苏联主要加盟共和国之一,全联盟各民族在乌克兰境内几乎均有分布。据苏联1989年的人口统计,乌克兰当时人口为5145万余人,而构成这些人口的却是大大小小130个民族②State Statistics Committee of Ukraine,“Distribution of the Population by Nationality and Native Language(1989)”,http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/varval.asp?ma=19A050501_021&ti=19A050501_021.% 20Distribution% 20of% 20the% 20population% 20by% 20nationality% 20and% 20native% 20language% 20(0,1)&path=../Database/Census/05/01/&lang=2&multilang=en.,成分极为复杂。苏联解体和乌克兰独立带来了少数民族向母国的人口回迁,全国人口减少了近300万人,其中绝大多数是俄罗斯人。但俄罗斯族仍然是仅次于乌克兰族的第二大民族,占总人口的17.2%,主要分布在克里米亚和东部、南部地区(见表1),其中在最晚加入乌克兰的克里米亚地区,俄罗斯族人口甚至超过了乌克兰族,成为当地的第一大民族。

表1 乌克兰民族和语言状况

同时 由于乌俄两族高度的相似性并在同一政权下长期共同生活 两族通婚极为普遍,例如,根据上世纪七八十年代的统计,乌克兰新组建的乌俄混合家庭,约占当时新婚家庭总数的30%①马贵友主编:《列国志·乌克兰》,社会科学文献出版社2003年版,第21页。。这种高度融合必然带来民族认同上的模糊性,在这种情况下,以何种语言作为母语实际上能够更清晰的反映出族群归属。2001年的人口统计显示,以俄语为母语的居民占到了总人口的近3成,除克里米亚地区外,在人口最多、经济最发达的东部地区,俄语居民也占到了人口的多数,同时在南部地区也有三分之一以上的人口以俄语作为母语。与上述三个地区相反,在中部和西部地区,无论从民族构成还是从语言构成上,乌克兰人和乌克兰语居民都占到了人口的绝对多数。这样一来,乌克兰无论是在民族构成还是在语言构成上,都存在着一种乌—俄双元结构;同时,从分布上看,大致以第聂伯河为界,分成了人口大致相等的东(东部、南部和克里米亚)、西(西部和中部地区)两大区域。

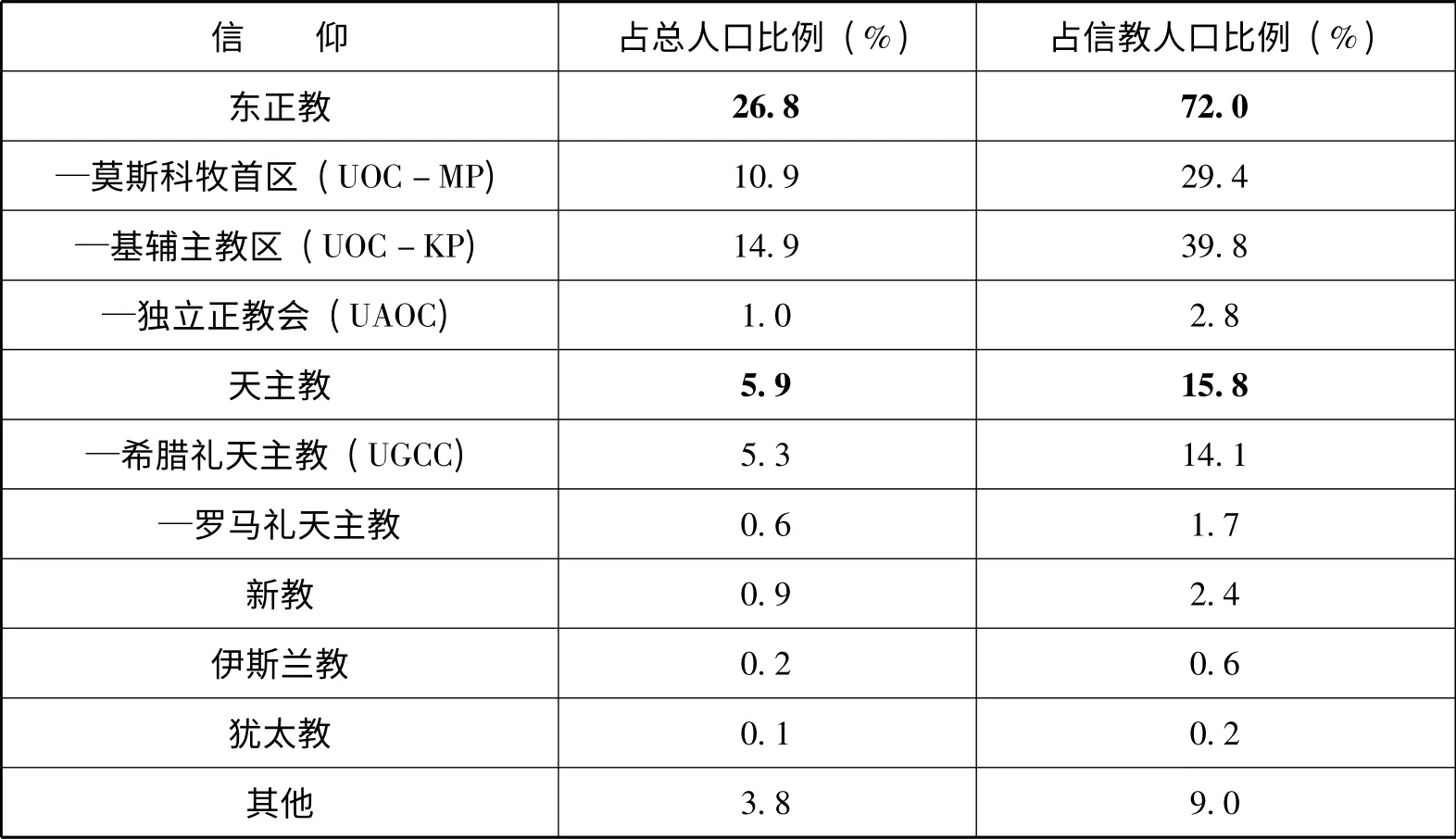

(三)宗教信仰的碎片化

比民族和语言状况更为复杂的是宗教信仰状况。根据2006年拉祖姆科夫中心的一项调查(见表2),全乌定期参与宗教活动的教徒约占37.5%,而这部分教徒的信仰状况和教会归属都极为复杂。其中,在乌克兰影响最为广泛的是东正教和天主教,分别占信教人口的72%和15.8%。东正教又分为莫斯科牧首区、基辅主教区和乌克兰独立正教会三大教会。莫斯科牧首区主要在东部、南部和中部活动,宗教礼仪使用俄语;而后两者的信徒多集中于西部地区,宗教礼仪使用乌克兰语。天主教徒则有希腊礼和罗马礼之分,其影响也多在西部地区②U.S.Department of State,“International Religious Freedom Report”,http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2001/5708.htm.。

正如密尔所指出的:“在一个由不同的民族构成的国家,自由制度简直是不可能的。在一个缺乏共同感情,特别是语言不同的人民中,不可能存在实行代议制政府所必要的统一的舆论。”③[英]J.S.密尔:《代议制政府》,商务印书馆1984年版,第223页。乌克兰这种错综复杂的历史、民族、语言、宗教等状况交织在一起,构成了其社会的多元底色,特别是东西两大区域和乌俄两大族群之间对于什么是“乌克兰人”的理解不尽相同,在语言问题上互不相让,从而难以形成民主政治稳定运行所需要的共同国家认同。

例如,2004年一项“构成乌克兰国家成员的民族—文化特征”的调查④[美]Stephen Shulman,“The Contours of Civic and Ethnic National Identification in Ukraine”,Europe-Asia Studies,Vol.56,No.1(Jan 2004),pp.35-56.(见表3)显示,乌克兰族和乌克兰语居民基本上支持以民族或语言作为构成乌克兰国家成员的要件,其中西部居民的态度尤为明确,基本上是在“国家”与“民族”这两个不同的概念之间划了等号,但俄罗斯族和东部南部居民对此则明确持一种反对的态度。显然,在一个双元结构的国家中,以单一民族、单一语言为基底构建乌克兰的民族国家认同 很自然地会对俄罗斯族和俄语居民造成排斥 其基础也难以巩固。

表2 乌克兰宗教信仰状况① ЦентрРазумкова,“Вiруючимякоцеркви,конфесiïВисебевважаэте?”,http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=300.

二、“乌克兰化”政策加深国内矛盾

现代国家构建民族国家认同的一个重要内容,是创造一种其疆域内各主要民族都能够接受的民族特征。乌克兰国内虽然存在着乌—俄双元结构,但这两个民族同属于东斯拉夫民族和语言体系,也有着长期共同生活所积累的历史记忆,因此,乌克兰的民族构建本应该是本着“求同存异”原则,尽可能发掘两个兄弟民族的相似性,构建一种两族共有的“东斯拉夫”民族意识;但作为对长期以来沙俄—苏联对乌克兰进行的俄罗斯化的反动,乌克兰独立以来,基辅当局急于摆脱莫斯科的文化影响,采取了“乌克兰化”的民族构建方式,这集中体现在语言和历史两个领域。

(一)语言政策上的“去俄语化”

“去俄语化”进程在乌克兰独立以前便开始启动。1989年的乌克兰苏维埃社会主义共和国《语言法》中,明确将乌克兰语作为官方语言,而将俄语降格为“族际交流语言 到了 年 则在宪法中进一步规定了乌克兰族的主体民族地位,并将俄语进一步降为少数民族语言。②Constitution of Ukraine,1996,http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_1996#top.这种语言政策落实到教育体系中,就是俄语迅速被乌克兰语取代。据统计,独立以来,俄语学校在乌克兰中学中的比重迅速从1991年的54%下降为2004年的23.9%。这种趋势在乌克兰族占绝对多数的中西部地区体现得更为明显,在中西部16个州(市)的12907所学校中,俄语学校只有26所,仅占0.2%。③ВладимирМалинкович,“СтепеньукраинизацииобразованиянаУкраине”,http://www.igpi.ru/info/people/malink/1111152776.html.

表3 构成乌克兰国家成员的民族—文化特征

到2004年前后,乌克兰的“去俄语化”更趋向激进。尤先科上台不到四年时间,就出台了70多项旨在限制俄语使用的法令。⑤侯昌丽:《试析乌克兰语言政策的去俄罗斯化》,载《西伯利亚研究》2012年第3期。特别是在大众传媒领域,橙色革命前夕的 年 月 时任乌克兰国家广播电视委员会主席的鲍里斯 霍罗德宣布,新的广电执照将只授予以单一乌克兰语播送的站台。2006年1月修订的广播电视法案更进一步对乌克兰语的使用比例作出明确规定,要求面向全国播送的站台中,乌克兰语占总播出时长的比例不得低于75%,而非乌克兰语电影必须经过译制后才能上映。①Juliane Besters-Dilger,“Language Policy in the Mass Media”,in Juliane Besters-Dilger(Ed.),Language Policy and Language Situation in Ukraine,Frankfurt:Peter Lang,2009,p.259.

此外,尤先科时期还颁布了在法律诉讼中只能使用乌克兰语、对国家公务员进行乌克兰语水平测试等一系列“限俄令”。这些“去俄语化”政策实际上无视了俄语在乌克兰长期以来的广泛使用及其在东部地区的特殊地位,因此很难为多数人所认同。据乌克兰国家科学院政治和民族研究所高级研究员沃洛季米尔·库利克2009年所做的一项调查②Volodymyr Kulyk,“Language Policies and Language Attitudes in Post-Orange Ukraine”,in Juliane Besters-Dilger(Ed.),Language Policy and Language Situation in Ukraine,Frankfurt:Peter Lang,2009,p.48.显示,相当一部分乌克兰人对这种语言政策持“否定”或“较为否定”态度,这种倾向在俄罗斯族或俄语居民中以及东部和南部地区表现得尤为明显(见表4)。而在被问及“在你看来,乌克兰的语言状况应如何发展”时,绝大多数俄罗斯族人和相当一部分乌克兰人倾向于使乌克兰成为一个双语国家(见表5)。

表4 “你如何评价国家语言政策”

(二)历史评价上的“去苏联化”

所谓“去苏联化”,就是对苏联历史持一种全盘否定的态度,特别是1932-1933年间的乌克兰饥荒问题,近年来迅速从学术问题转向政治化。2001年11月21日,乌克兰议会通过决议,决定在乌克兰定期纪念饥荒死难者。到了2006年,议会通过法案,明确将饥荒视为“针对乌克兰人民的种族灭绝行为”,并将否认大饥荒视为一种非法行为。③ЗАКОНУКРАÏНИПроГоло∂омор1932-1933рокiввУкраïнi,http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376-16.2010年,基辅上诉法院则以判决形式认定,布尔什维克极权制度——苏共领导人是造成乌克兰“大饥荒——种族灭绝”的罪魁祸首。①李燕:《乌克兰“大饥荒”:不仅是个历史真相问题》,载《当代世界社会主义问题》2012年第1期。

表5 “乌克兰的语言状况应如何发展”

在将苏联历史描写得一团漆黑的同时,乌克兰当局还试图从历史角度寻求一种与传统的俄罗斯中心主义不同的历史解读,突出强调乌克兰历史区别于俄罗斯的独立性与连续性。因此,在古代史上,米哈伊洛·赫鲁舍夫斯基的历史观被重新发掘并加以强调,即将基辅罗斯单纯视为乌克兰历史的起源,而非乌俄两族共同的历史起点,认为乌克兰历史是一个异于俄罗斯而属于欧洲文明的独立进程。②Taras Kuzio,Ukraine State and Nation Building,New York:Routledge,1998,p.206.这样一来,就从历史上将乌俄两个兄弟民族完全割裂开来。在近代史上,则公然为民族主义分子翻案,例如,为十月革命后乌克兰内战时期的所谓“乌克兰人民共和国”领袖西蒙·彼得留拉平反,甚至将基辅的共产国际大街更名为彼得留拉大街;③“Kyivpost:Kyiv Council Renames Kominterna Street into Petliura Street”,https://www.kyivpost.com/content/kyiv/kyiv-council-renames-kominterna-street-into-petliu-43602.html.而二战时期与纳粹德国合作的斯捷潘·班杰拉更是在2010年由时任总统尤先科亲自追授“乌克兰英雄”称号。④“Kyivpost:Stepan Bandera Becomes Ukrainian Hero”,http://www.kyivpost.com/content/ukraine/stepan-bandera-becomes-ukrainian-hero-57781.html.

这种“去苏联化”的历史评价同样影响了乌克兰的民族构建,因为这种完全颠覆性的史观从根本上无视了东部地区居民的历史情感。在顿巴斯和克里米亚等地区,即便是在苏联解体以后很多人仍怀有强烈的“苏联情结”。在1995年一项针对利沃夫、基辅、顿涅茨克和辛菲罗波尔(克里米亚自治共和国首府)四城市的民意调查显示,仍有44%的顿涅茨克人和46%的辛菲罗波尔人将苏联/俄罗斯/独联体视为自己的祖国。⑤Taras Kuzio,Ukraine State and Nation Building,New York:Routledge,1998,p.84.这些人根本不接受一种全盘否定苏联历史而将昔日的所谓“彼得留拉匪帮”、“班杰拉匪帮”作为民族英雄顶礼膜拜的乌克兰民族历史。此外,正如沃洛季米尔·库利克指出的,苏联时期是乌克兰各地区人民仅有的共同经历 因为只有在 世纪 年代以后 乌克兰人才结束了几个世纪以来的分裂状态而生活在一个政权统治之下①Volodymyr Kulyk,“Constructing Common Sense:Language and Ethnicity in Ukrainian Public Discourse”,Ethnic and Racial Studies,Vol.29 No.2(March 2006),pp.281-314.。否定苏联历史实际上也否定了乌克兰境内各族人民共同生活的历史基础。

实际上,作为新生的独立国家,乌克兰试图以占人口多数的乌克兰族的语言文化和历史传承为基底构建民族意识本身是无可厚非的,也是许多独立国家的惯常做法,但这种民族构建政策的根本障碍在于,俄罗斯族和俄语居民虽然在乌克兰国内处于相对的少数,但背靠俄罗斯联邦这一大国,俄罗斯的语言文化也是一种相对于乌克兰语言文化强势得多的语言文化。即使在乌克兰国内将乌克兰语作为唯一官方语言,但由于同俄罗斯千丝万缕的联系,俄语在乌克兰的特殊地位仍然是不可忽视的。同样,在俄罗斯帝国和苏联长期以来作为世界列强和乌克兰统治者存在的辉煌历史也带给俄罗斯族和俄语居民以极强的历史自豪感,这种固有意识也不可能通过全盘否定苏联历史,抬高乌克兰民族主义地位等手段所轻易改变。因此,这种“乌克兰化”的民族构建非但不能被乌俄两族所共同接受,反而会激起东部地区俄语居民的强烈反弹,民主政治给了这种反弹情绪以表达的空间,而1997年成立的乌克兰地区党则迅速成为了这种情绪的代言者。

三、民主政治不断走向极化

一般认为,以普选制和代议制为基础的民主政治能够将不同地区、不同族群、不同阶层的公民纳入统一的国家政治行动中,因此可以缓和国内矛盾,并建立起一种基于民主制度的国家认同。但是,对于乌克兰这样的地区对立和民族矛盾较为严重的国家,如果简单的采用别国民主政治框架,而没有做出符合本国国情和有助于推动地区和解并保障少数群体权益的制度安排,社会上固有的对立情绪就会直接投射到民主政治当中,形成泾渭分明的政治营垒,并通过政党和候选人的政治动员活动,将民主政治不断推向极化;更为严重的是,当极化程度达到民主政治框架本身所无法容纳的范围时,在选举中失利却不甘接受胜选者统治的政党和群体便会倾向于拒绝接受选举结果,从而以直接行动的方式夺取权力,制造政治动荡。

(一)总统选举走向东西对立

独立以来,乌克兰的宪政体制经过了多次修改,并在总统议会制与议会总统制之间数度徘徊,但总的来看,政治权力是由总统和议会(拉达)共享。从总统选举情况来看,如果说1999年的库奇马和共产党候选人西蒙年科之争更多的还是一种左右之争的话,那么到了21世纪,总统选举的主题很快变成了东西对峙。作为对不断深化的“乌克兰化”的一种应对,地区党旨在保障俄语在东部地位的政治主张赢得了东部俄语选民的拥护 该党及其领导人亚努科维奇迅速取代了共产党和西蒙年科在东部的地位;与此同时,尤先科的“我们的乌克兰”和季莫申科的祖国党则先后凭借更加“乌克兰化”的内政和更加西方化、欧洲化的外交主张,赢得了西部选民支持。

从两次大选情况看,候选人虽然也都会提出一些政治、经济、社会等方面的主张,但通过分析候选人在各州(市、共和国)的得票情况和这些地区的人口、语言构成情况(见表6)不难看出,在两次大选中,地区的民族构成和语言构成实际上对选举结果具有更强烈的决定性作用。其中,尤先科和季莫申科在各州两次选举中的得票率与该地区乌克兰语人口所占比例之间的相关性分别高达0.888和0.909,亚努科维奇在各州两次选举中的得票率与该地区俄语人口所占比例之间的相关性分别高达0.927和0.896。这种显著的相关性表明,一个地区内以乌克兰语为母语的人数越多,尤先科/季莫申科在该地区的得票率就越高;以俄语为母语的人数越多,亚努科维奇在该地区的得票率就越高。

表6 2004、2010年大选各州得票情况与该州人口、语言情况的相关性分析(基于SPSS 19.0)

此外 在两次大选中 无论是尤先科还是季莫申科 在东部的顿涅茨克 卢甘斯克两个州从没有获得超过10%的选票,与此相对的是,亚努科维奇在西部的利沃夫、捷尔诺波尔和伊万诺—弗兰克夫斯克三个州中从未过10%。仅这5个“一边倒”的州所占的人口就超过了乌克兰总人口的四分之一。而两位候选人得票均能超过30%从而形成一定的交叉竞争的州在两次选举中分别只有3个和7个,其人口数量也仅相当于总人口的12.1%和18.8%。这样一来,在对立鲜明的东西部之间就缺少一个重要的政治“缓冲地带”,这同稳定的民主国家形成鲜明的对比。例如,美国在2012年总统大选中,仅有人口极少的哥伦比亚特区出现了“一边倒”的局面,而在51个州(特区)中,有47个出现两位候选人得票超过30%的情况。①Federal Election Commission,“Federal Elections 2012 Election Results for the U.S.President,the U.S.Senate and the U.S.House of Representatives”,2013-07,http://www.fec.gov/pubrec/fe2012/federalelections2012.pdf.

(二)议会选举走向极化多党制

作为乌克兰最高立法机构的最高拉达(议会)选举情况与总统大选基本类似,它同样既体现了东西对峙的格局,同时也体现出左右分明的特点。

自独立以来,最高拉达选举制度经历了3次修改,最终在2012年选举中恢复了比例代表制和简单多数制混合的选举制度。在这种制度下,最高拉达的450个议席中,225个议席由各选区通过简单多数制直接选出,而其余225个议席则由得票率超过5%的政党按得票比例进行分配。②Central Election Commission,“The Law of Ukraine On Election of the People’s Deputies of Ukraine”,2011-11-17,http://www.cvk.gov.ua/vnd_2012_en/law/law.pdf.从初衷来看,这种混合选举制度既可以通过选区的简单多数制保证议会中形成相互竞争的两个大党,防止过多小党特别是极端主义政党进入议会,同时又可以通过全国范围内的比例代表制提高议会的代表性,使得少数派有进入议会参政的机会。这种混合的选举制度可谓是取两种选举制度之所长,从而形成一种“2+N”的两党主导下的多党竞争格局。

但对于地方主义情绪突出的国家而言,混合选举制度实际上会进一步助长这种情绪。对于志在执政的地区党和祖国党两大党而言,在这种东西分明的政治格局下,即便提出较为温和的主张,也很难在对方占据优势的选区当选,反而有可能被意识形态更为极端的小党或独立候选人分走选票;相反,依靠各自传统优势选区,既可以获得尽可能多的选区议席,同时这些选票还可以纳入比例议席的分配。于是,在2012年议会选举中,地区党明确将提升俄语地位作为目标,几乎囊括了东部、南部和克里米亚地区的全部选区议席。而祖国党则一方面宣扬“欧洲价值观”,另一方面向其主要在中部和西部的选民承诺,将“扭转当前政府实行的提升俄语地位的政策”③“Q&A:Ukrainian Parliamentary Election”,http://www.bbc.com/news/world-europe-20031821.,从而确保在上述地区的传统优势。

与此同时 这种混合选举制度实际上也给了一些意识形态更加极端的极右翼政党以生存的土壤。例如,斯沃博达党(自由党)依托乌克兰民族主义情绪强烈的西部东加利西亚地区,以一种比祖国党更为激进的极端民族主义和亲西方的意识形态迅速崛起,一举拿下12个选区议席,在季莫申科和祖国党的传统“票仓”利沃夫州甚至一跃成为第一大党;相反,另外一些宣传非地区化的意识形态的政党虽然总的得票数较为可观,但由于选票分布过散,在任何一个选区内都很难战胜两大政党。例如乌克兰共产党,虽然在2012年议会选举中该党获得了全国13.18%的比例选票,但却没能在任何选区获得多数,因此一个选区议席都没有拿到。倾向自由主义的打击党(乌克兰改革民主联盟)①乌克兰改革民主联盟 (УкраïнськийдемократичнийальянсзареформиВiталiяКличка)的缩写为“УДАР”,恰好是“打击”的意思,故又简称为“打击党”。情况与此类似,该党获得了13.97%的选票,也仅获得了6个选区议席②2012年选举得票情况参见乌克兰中央选举委员会网站:http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp001.。同时,这三个政党所代表的意识形态即共产主义、自由主义和极端民族主义,在政治光谱上差别巨大,这样就在固有的东西地区对立之外,又加上了左右之争,从而进一步推动“极化多党制”的形成。

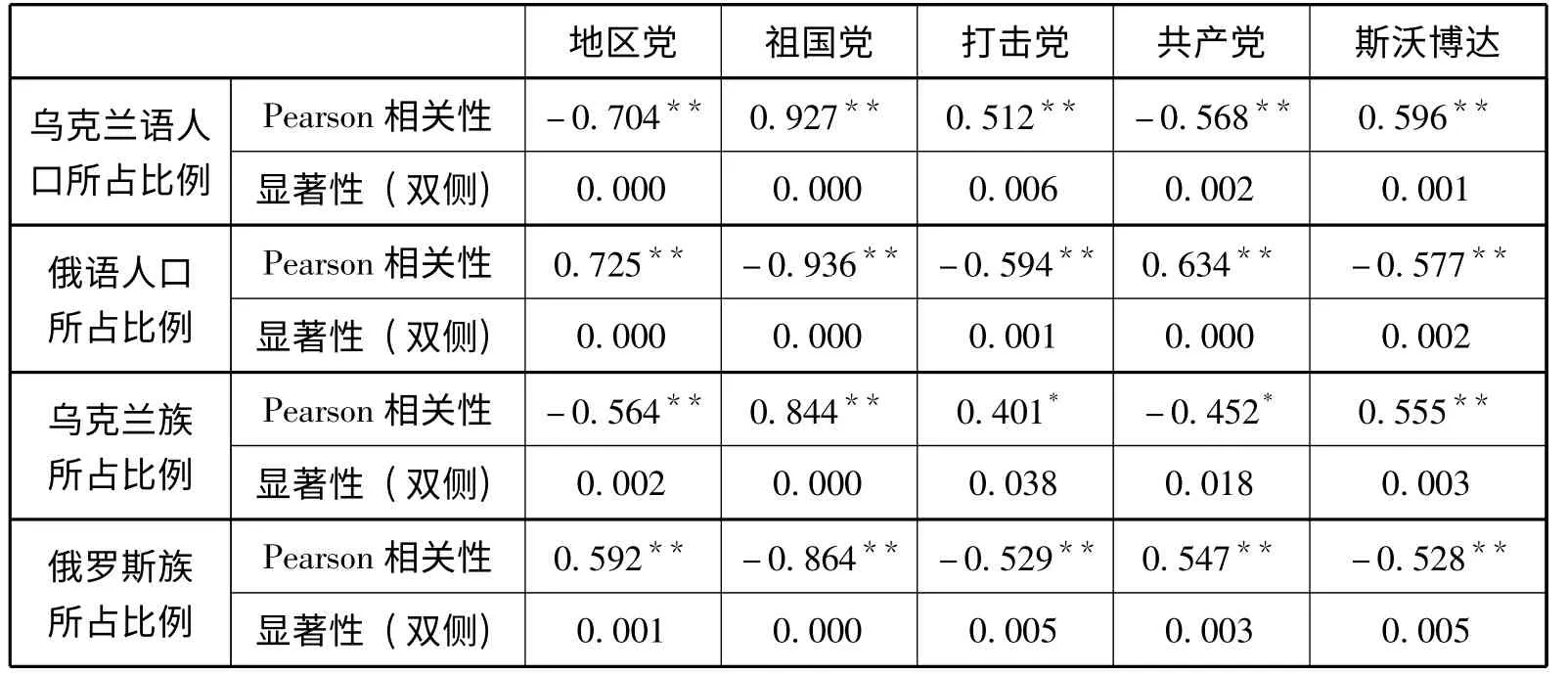

通过分析2012年议会选举中各党派在各州的得票率与该州的语言和民族构成情况之间的相关性(见表7)可以证明上述结论。祖国党得票率与乌克兰语人口比例之间的相关系数为0.927,地区党得票率与俄语人口比例的之间的相关系数也达到了0.725;与此同时,共产党和俄语居民比例、乌克兰语居民比例之间也分别具有较为明显的正负相关性;打击党和斯沃博达党则与之完全相反。这样一来,议会政治中虽然形成的是一种“2+3”的两大三小多党竞争格局,但两大党的选择余地实际上是固定的,即地区党只能以共产党为政治盟友,祖国党也只能在打击党和斯沃博达党之间选择,从而形成代表东西两区、俄乌两族两语的两大阵营。而在阵营内部,意识形态相对更温和、更具包容性的大党还要面临更激进的小党的竞争压力;此外,更具包容性并试图调和东西、俄乌之间矛盾的中间政党则很难有生存空间。

(三)政治危机持续不断

美国政治学家李普塞特曾经指出,“不同政党的支持者倘若与基本的社会分化的对应关系过于密切,这样的制度就无法持续地在民主轨道上运行,因为它反映了冲突的情状是如此强烈和分明,以至于毫无妥协的余地。”③[美]西摩·马丁·李普塞特:《政治人》,江苏人民出版社2013年版,第10页。乌克兰的民主政治最终以共产党的衰落和地区党的崛起为标志,形成了与东西地区之间和乌俄两族两语之间的基本社会分裂相一致的两大政治阵营,并由于双方之间的分歧过大而缺少妥协的余地和缓冲的空间,任何一方的政治代表当选总统或主导议会都很难为另一个阵营所接受,这样就造成总统和议会在全国范围内的支持率一直低位运行。根据拉祖姆科夫中心就“是否支持乌克兰总统”所做的连续13年81次民调,完全支持总统的比例,只在2000年、2005年和2010年这3个大选年或大选次年达到过20%,其余年份均低于这个比例,而反对的比例则在多数时候超过了40%①ЦентрРазумкова,“ЧипiдтримуэтеВидiяльнiстьПрезидентаУкраïни?”(динамiка,2000-2013),http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=67.。对议会的支持率甚至比总统更低②ЦентрРазумкова,“ЧипiдтримуэтеВидiяльнiстьВерховноïРадиУкраïни?”(динамiка,2000-2013),http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=68.。

表7 2012年议会选举各州得票情况与该州人口语言构成情况的Pearson相关性分析(基于SPSS 19.0)

因此,无论是实行总统议会制还是议会总统制都无助于缓和国内的政治矛盾。在总统议会制下,集中了极大权力,本应该作为全体乌克兰人政治代表的国家总统实质上却只能代表一半公民。任何一方当选总统都意味着将另一半公民置于政治诉求难以表达的境地。这样,在大选中失利的一方在有关政党和外部势力的煽动下,便会倾向于通过街头政治等方式试图推翻选举结果。2004年的“橙色革命”便由此而起,代表西部选民的尤先科在第二轮投票中落败,便立即号召选民以选举舞弊为由,拒绝接受选举结果,发起声势浩大的“橙色革命”,迫使最高法院裁决选举结果无效,进行第三轮选举并最终扭转败局。

同样的,在议会总统制下,总统权力虽受到议会的极大制约,但假如总统所属阵营无法获得议会多数,就会出现“东西共治”局面,很容易造成两者之间的府院之争 例如 橙色革命 后 乌克兰通过宪法修正案扩大了议会权力 但地区党在2006年议会选举中卷土重来,获得多数并由亚努科维奇出任总理。地区党主导的议会通过了旨在限制总统权力的内阁法,引发另一场“蓝色革命”,同样导致政治危机并以议会重选而告一段落。

2010年亚努科维奇当选总统后,立即废止了2004年宪法修正案,重新确立了总统议会制。而在2012年议会选举后,地区党进一步掌握了议会多数,同时控制总统职位和议会多数的地区党还实施了一系列提升俄语地位、密切乌俄关系的政策,激起西部选民的极大不满,从而引发了2013年11月以来的持续动荡。

结语

通过分析乌克兰的政治动荡可以看到,政治上的民族国家构建和民主政治转型都不是一个一蹴而就、一劳永逸的过程。特别是对于历史轨迹、民族和语言构成、宗教信仰状况比较复杂的新生民族国家而言,尤其需要从自身实际出发,以“求同存异”为原则,从各民族的共同点出发,深入挖掘文化和历史资源,构建国内各族人民共有的精神家园,建立更加具有包容性的民族国家认同和民主政治架构。例如,乌克兰族和俄罗斯族在种族上同属于东斯拉夫人,在语言上属同一语支,在历史上同奉基辅罗斯为起源,共同经历过沙俄和苏联时代,对这些相似语言文化和共同历史记忆的挖掘和利用可以成为构建民族认同的重要资源。

从各地区的差异性出发,则需要在民主政治框架内做出一系列旨在保护少数群体利益的制度安排。例如,从乌克兰东西部之间对立情绪比较激烈、政治倾向差异明显的状况出发,缩减中央政府权限而赋予各地区以更大的自治权力,同时在一些重大政治决策中,建立适当的少数否决机制,从而缓和地区矛盾。