约瑟夫·福尔摩斯:别了,胶片电影放映室

大多数人都有过这样的经历,在电影院看电影时,无意间留意到电影厅高处的一个小窗口,我们会好奇这个发出光亮的窗口背后是一个怎样的世界。它是那么的神秘而隐蔽,却又直接决定着银幕上的一切悲欢离合。实际上,这是一间迷宫般的幽暗小屋,堆积着大量复杂的胶片与放映器械。放映员手摇着胶片转盘,不时换上另一个拷贝,透过影院上方那个小小的窗口,一束光打到大银幕上,就能折射出一个色彩斑斓的电影世界。

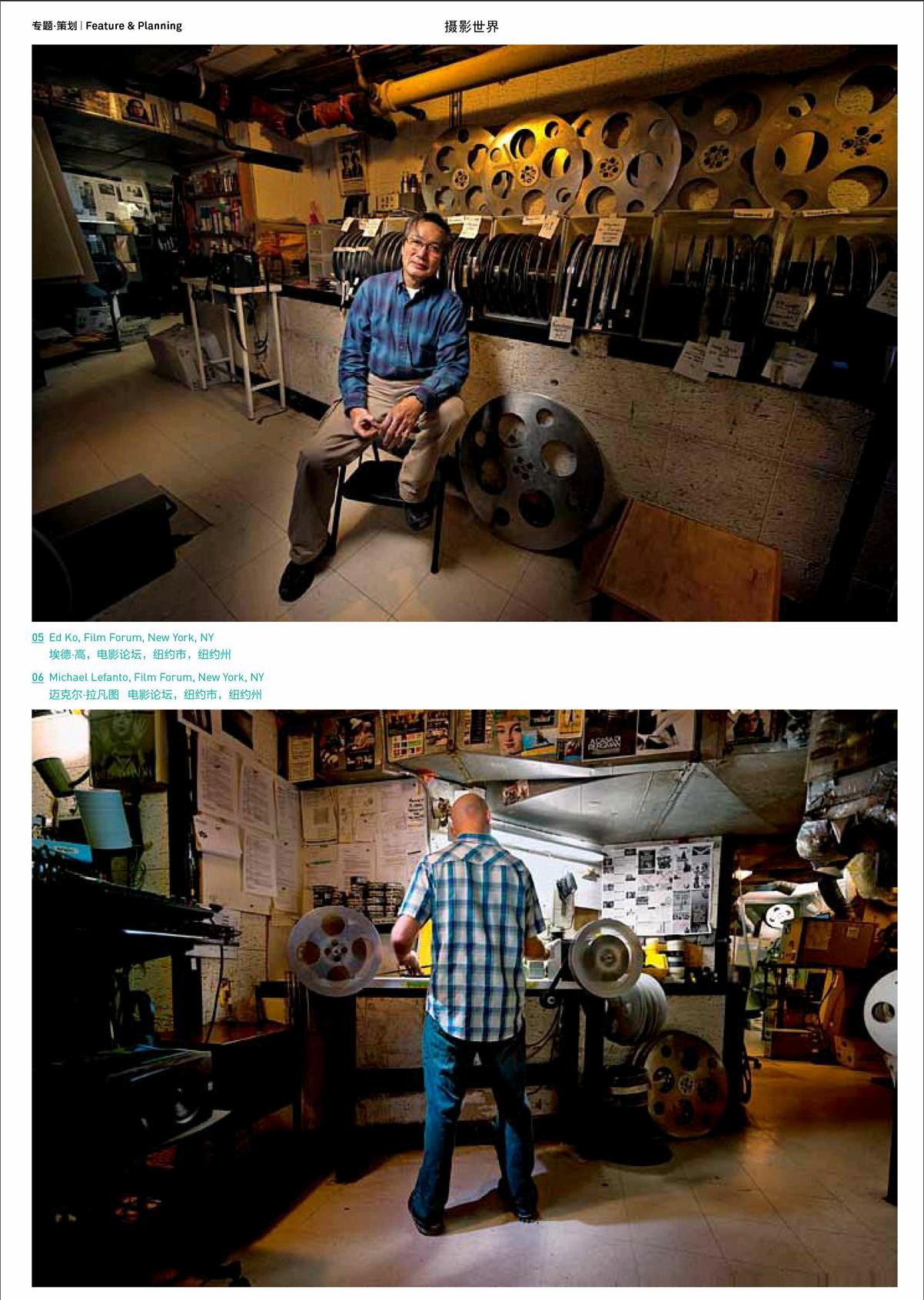

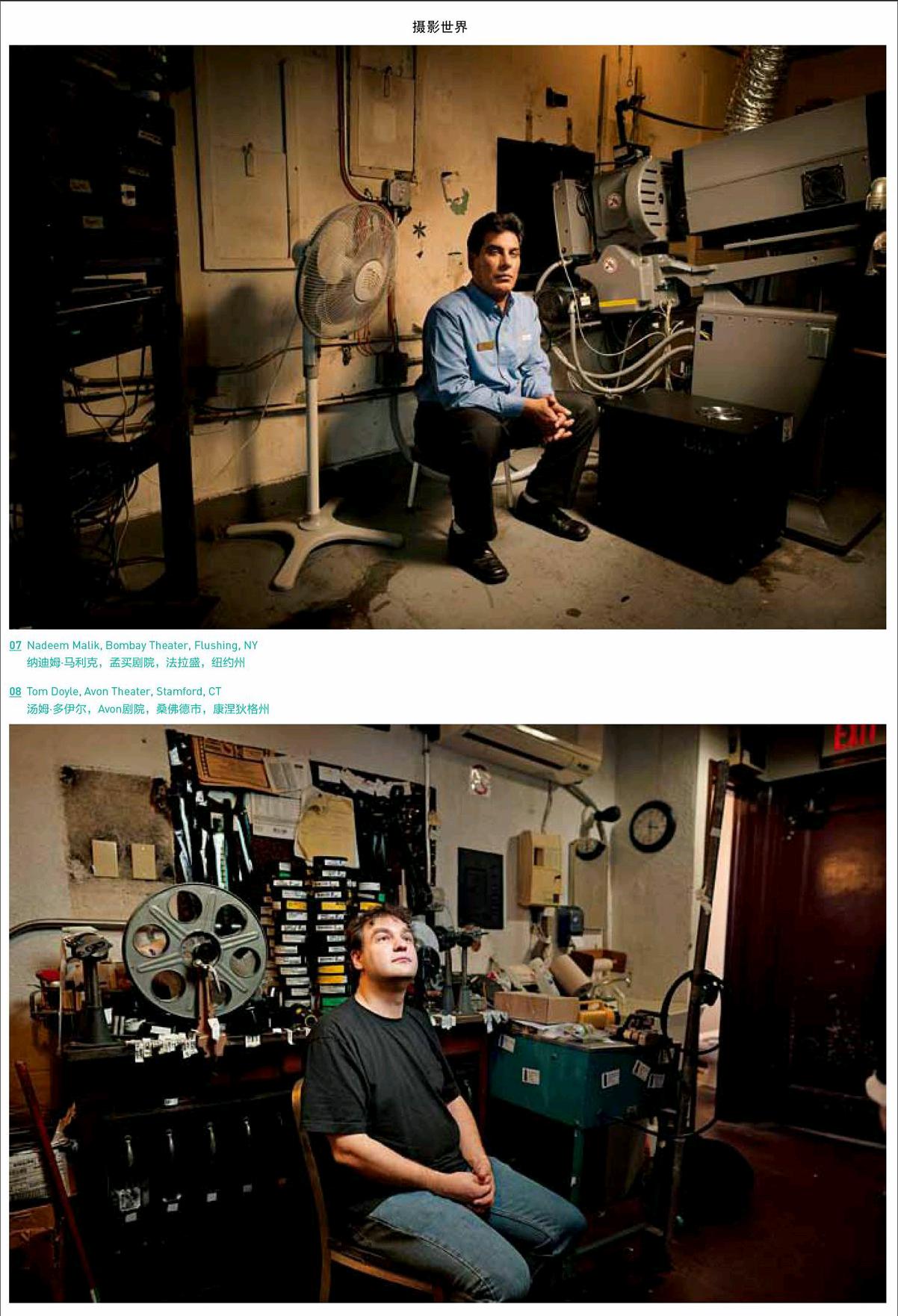

然而,随着数字放映成为主流,剪片、拼片、换片、倒带、操作投影机……这一门门胶片放映的技艺也逐渐退出历史舞台。这一现象引起了纽约摄影师约瑟夫·福尔摩斯(Joseph O. Holmes,1954~)的关注,他走进纽约及周边地区仅存的胶片电影放映室,用摄影镜头定格放映室的工作景象,记录这些即将失传的胶片放映技艺,纪念这个即将终结的胶片电影时代。

“有时候,我把我的摄影事业视为一个通行证,它能带领我进入某些未向公众开放的空间。从前的拍摄项目让我一度深入到机械工厂的内部,进入电器维修店的后台,探访摇滚俱乐部,尽管它已经关闭了。我发现一些工作空间异常美丽,以至于我长时间地迷恋它们。当我抬头看到影院里的那个小窗口时,我意识到它背后所连接的放映室—一个公众无法进入的禁地,很有可能是一个美妙的工作空间。因而在那个秋天,我开始联系那些我所熟悉的与影院有关系的人,寻求他们的准许,让我带着相机进入放映室。在放映小屋堆满的胶片盘和各种机械仪器中,我们在和一个时代告别。” 约瑟夫·福尔摩斯说道。

在这个拍摄项目中,您最想通过照片讲述什么?

胶片电影的放映在一百多年来几乎没有发生什么变化,可现在却走向了消亡。我们对电影的热爱与对那些传送胶片的物质器材的热爱是紧密联系在一起的。关于放映室,我想表达的最重要的内容是,无论身处何时何地,我们的周围常常隐藏着一些私密的空间,在这些空间里人们不辞辛劳地工作着,娴熟地掌握着一门职业或一种手艺,长年累月地操持着这份工作,直到他们老去。这个世界是美丽,复杂又私人化的。我希望人们可以透过我的摄影,在它消失之前一睹其风采。

您如何从每一个拍摄场景获取拍摄灵感?

我所探访的大多数放映室都充斥着繁杂的拷贝盘,工具,纪念品,照片,便签等等。这些恰恰为我的相机提供了丰富的素材。不过,我拍摄这一系列的照片已经两年多了,我也尝试着将拍摄的焦点拉回到房间本身。当然,我还拍摄了许多放映室里的人物肖像。这些肖像照片很重要,它们揭示了放映室的规模,流露着放映室的人情味,并将这种正在消亡的职业定格下来。对我而言,拍摄人像是从我的拍摄对象那里接受一份美好的礼物(时间与信任),同时回赠他们一份美好的礼物(一张彼时彼地的照片)作为交换。

在拍摄这个项目过程中,您最强烈的感受是什么?

我喜欢待在一个私密的工作空间里,这种地方的布置往往基于某个特定人物的风格与工作方式,不过倒也舒适惬意。当然,我发现越凌乱的工作空间往往越美。凌乱从来都不等同于随意,在这个空间里,每个细小的事物都浸透着他们的时间与心血,无论是一个小工具还是一个三明治的包装袋。每一个细节都透露着一定的信息。我喜欢发现出人意料的建筑与静物。生活中几乎没有什么时刻比我独自带着相机与三脚架,久久地待在一个美妙的工作空间里更令人满足。

在这段拍摄经历中,您最大的乐趣和印象深刻的事是什么?

在拍摄人像的过程中,我常常会在调试灯光时让被摄者给我讲故事以打发时间。我曾经请放映员为我讲讲放映室里的恐怖故事。一个露天汽车影院的放映员和我讲述了一件事—一天,有人打翻了电影的整套拷贝盘,胶片相互纠缠,散落了一地。为了把胶片理顺,并重新挂回到转盘上,他们不得不尽可能地将全部胶片拉出来,因而其中的一个放映员将胶卷拉扯着出了放映室的大门,一路穿过一片田地,深入到小树林里。而放映室的放映员们则开始往回倒胶片,把胶片重新挂到转盘上。这一工程耗费了他们整整一天的时间。

我发现,放映员们讲述的恐怖故事大多数都围绕着散落满地的胶卷展开。还有一个放映员和我讲述道,她曾经工作的一家影院有5个相邻的放映厅,每个放映厅各有一台放映机。为了省钱,每部电影,影院的老板只租一套拷贝,他将这套拷贝在一台放映厅运行,并通过皮带轮传送到相邻的放映机上,直到整盘电影胶片在全部5个放映厅的5台放映机上都可以放映。这种做法真是太不可思议了,我听到的时候都惊呆了。

我发现在放映室工作的一大乐趣是,我能够像放映员们一样忙于电影放映的准备与运行。我观察过整个电影放映的流程,放映员们在放映之前拼接胶片,操作放映机使齿轮转动起来,将整份电影拷贝切分为若干盒独立的胶片。有一天下午,我和一个放映员坐在一起,她负责放映过程中换盘的工作,为了防止胶片散落满地,她必须一直坐在凳子上,用手一直摇动转盘直到电影结束。对她而言,这只是典型的一天工作。

为什么选择Ritz(丽兹)这家电影院拍摄呢?

1960年代中期,我还是个小孩子,我母亲会给我25美分到Ritz(丽兹)电影院看一场周六早场的电影。它始建于1924年,建成之后几乎没有翻修过。在Ritz(丽兹)观看周六早场电影的人们只需要支付平时票价的四分之一,并且可以在一个木制的架子上拿一个小信封。每个信封里都有一份小礼物—通常是一分钱,有时候是一张糖果或爆米花的兑换券。在电影放映之前,那里常常会有一些漫画书的绘画作品。在复活节的时候,绘画赠品中还会有野兔子和小鸭子。

所以当我在2011年开始关于放映室的系列摄影时,我的一个目标就是Ritz(丽兹)。尽管它离我家大约有4个小时的车程,我还是计划去那儿看看。然而我非常难过地得知那家影院的老板只是在业余时间经营影院,并没有赚到多少利润。所以他不可能负担得起将设备升级为数字放映机的巨大开销,除非他能把影院变成一个非营利组织,并募集一大笔资金,否则他将不得不亲手关掉这个经营了90多年的影院。所以,我非常希望他能成功。

您所拍摄的影院员工如何看待电影产业的数字化变革?这一变化对他们的生活与工作产生了什么影响?

大部分与我交谈的放映员对这一变化持豁达的态度:他们很乐意参与到这份工作之中,可以接受放映电影的各种方式,无论是数字的还是胶片的。不过由于数字放映要比胶片放映更简单,放映影片的人员需要大大缩减。两年前我在一个放映室里透过那个小小的窗口看到,在昏暗的光线里,电影的预告片开始播放起来,所有的灯光熄灭了,主角开始出现在荧幕上—整个过程由一台笔记本电脑自动控制,无需任何人工介入。所以,真正的问题在于,一大批放映员会就此丢掉饭碗。事实上,一些我拍过的放映员已经失去了工作。

与此同时,很多影院已经倒闭或正面临着倒闭的危险。将胶片放映机转换为数字放映机需要花费几万块钱的成本,而那些预算拮据的小影院根本负担不起这一开销。胶片电影总有一天将不复存在,而我们正在迅速地逼近这一天。因此,电影院要么升级为数字放映,要么被迫关门歇业。

对于这些变化,您的看法是?

如果我坐在电影院里看一场电影,只要这部电影看起来、听起来不错,我就会很高兴。对我来说,数码放映机听起来、看起来也不错。不过,我伤心地看到,这种变化也会导致许多影院关门。我一直很痛惜胶片放映这样一门手艺的消亡,这是一份美妙的工作,它的消失真是一件憾事。