一颗诗心与地久天长的友情

第一次去八宝山,是1978年6月22日,与作荣带车从《诗刊》出发到美术馆前接冯牧、葛洛、白桦,参加长篇小说《创业史》作者柳青的葬礼。

又一次去八宝山,是三十五年之后——2013年2月21日,与作荣一同为诗人雷抒雁送行。

而这一次去八宝山,仅仅时隔八个多月——2013年11月14日,我从东北赶来见作荣最后一面——告别我的老友!

1977年8月18日,我从抚顺赴京到《诗刊》帮助工作,夜色中的虎坊桥宿舍,与先我借调而来的作荣晤面,没多少寒暄,却有股热乎劲,当晚得赠其处女集《万山军号鸣》。几个月前,曾有过一次文字聚首,即当年的《人民文学》第三期上,同一栏目下,我俩发表了同一题材的抒情诗,各一首,紧挨着。那年,作荣三十岁,我二十七岁。不久,我们两个单身汉,便被安排进了同一间宿舍,狭窄的厢房,两张单人床中间只能放一张三屉桌、一个脸盆架。寒来暑往,一住就是十五个月。

白天一个办公室编稿,晚上一个寝室作梦,早午晚一个食堂用餐,同进同出有如形影,很快就跨越短暂的生疏不分彼此了。我们寄食于芳邻北京京剧团,换回来的钱票粮票统统存放一起,他那时还是工程兵的“韩干事”,每月薪金52元、供应粮47斤,而我工资38元、供应粮27斤半。合着用,我吃得一点儿不比他少,心下不安,就建议说:“各用各的,我不够了找你!”他断然否决:“费那事干什么?”无锁的抽屉里,装个老式的铁皮药盒子,钱粮尽在其中,谁用谁拿。那时,我和作荣经常干的事是半夜叫醒对方,朗诵自已刚划句号的新作。

我俩的信是可以互拆的,我倘不在,他负责处理我的一切:看稿、复信、接待朋友。反之亦然。1978年夏月,我出差西北,在银川不慎丢失了证件、旅差费及粮票,慌乱中向作荣求助。几天后我到了兰州,作荣快寄的钱粮已候在《甘肃文艺》编辑部,汇款单折后的附言条上是熟悉的字体:“在外多加小心!不够用再告。”一个半月后,我自西安返京,作荣交我一叠拆开的信件,基本是家乡亲友的购物单,那时物质匮乏,山海关外颇为流行京产的“大边鞋”。作荣阅信统计鞋码,积攒个十双八双,便上珠市口或西单、王府井采购,而后再买一条八角钱的平纹枕巾,针线封装,按信封写地址,再跑牛街邮局,依秩填单、上秤、付邮资……如此往复。还寄过衣物与糖果。作荣多次与我车站接送来自抚顺的朋友,车不正点,我俩有时蹲在候车室闲聊,有时到站口小饭馆喝两角钱一碗的散啤酒。他还陪我骑自行车逐条胡同奔跑,为我的客人找旅馆;实在找不到,就领回宿舍,我俩去睡办公桌。抚顺一位朋友入京报考中央戏剧学院,在我俩那儿住了月余。

那时,我和作荣经常干的事是半夜叫醒对方,朗诵自已刚划句号的新作。

1978年盛夏,我忽然有了当兵的机缘。7月21日晚,与作荣在宿舍用搪瓷缸子对饮“竹叶青”,仔细商量我的走向。作荣以即将转业的“过来人”身份,坚决主张我留《诗刊》,车轱辘话说到后半夜。转天,作荣又与邀上当过兵的徐刚,一同为我探讨得失。心里话,对挚友、对《诗刊》,我也难以割舍,可我至今也说不清,那身军装何以对我有无敌的诱惑力。差不多半个月的纠结,煎熬得我茶饭不思,作荣每晨从街口给我往回带油饼、端豆浆。最后,我还是一意孤行地携笔从戎了。

1978年11月23日中午,《诗刊》副主编邹荻帆代表主编严辰找我谈话,希望能在《诗刊》多逗留一段时间。下午陪作荣到国家出版局政治部落户。差不多同时,他脱军装,我穿军装。 12月18日晚,大雪纷飞,编辑部负责人邵燕祥为我饯行,特邀作荣作陪;班后,我们三人挤公交车聚于峨眉饭店。宴罢又到邵宅久坐长聊,而后我与作荣踏新雪踏夜色,步行回到虎坊路。

12月22日晚,作荣、徐刚、王燕生、王新弟、王恩宇等送我离京回抚,作荣扛着一个精心绑扎的纸盒箱,内盛朋友们为我临产妻子备下的几十捆挂面。

1979年6月15日徐刚信寄京都:“前半个多月,作荣出差去东北,我托他给你捎去几本书。和作荣在一起聚会时,总是要怏怏地说:‘就缺松涛了!有人也缺,而且就在北京,但,朋友们常常想起的总是你——你是以自已的纯朴、挚情博得了大家的思念。艾青夫妇曾来我的斗室小叙,作陪的是作荣。” 6月30日作荣写信:“此次东北一行,在沈又欢聚了三天,这是令人难忘的三天,朝夕相处,还像在北京一样……我想,这样的机会不会很多,但还是有的!”

1980年8月11日,应邀赴北戴河参加河北诗会,晚饭后,先期到达的作荣便赶来看望。我与胡世宗送归,又逢高洪波、刘湛秋、雷霆,几人顶着晚潮漫步。次日晚,与作荣、晓凡、世宗到海员俱乐部“开眼”,观赏外国水手的舞会。 11月7日,我出差由沪抵京,作荣接站,夜宿徐刚处。

1981年2月12日,一直牵挂我工作事的作荣又写信寄沈:“我还是主张你调京,首都的条件总要好些,对事业有利。家属问题开始恐难解决,最好你在沈空能定个副营级,这样家属就名正言顺随军了……再说一句,我还是倾向你到北京来工作。我已正式到《人民文学》来了,仍看诗,有诗及时寄来就是。” 两个月后,我上鲁迅文学院深造,星期天便“长”在了作荣家。那时作荣与燕生是邻居,一楼门对门,我经常在那儿一吃就是两顿饭。 某个周日,高洪波设家宴,请我和作荣、还有小说家张长弓畅饮。饭后过午,走出洪波家门,我正犹豫去哪,作荣说:“上我那!”我俩晕乎乎骑车并行说笑,行至东大桥转弯处避让公交车,小遇险情。晚到徐刚家再吃再喝,夜深之际,三人倒头睡下。

不知是时代的原因,还是年龄的原因,那会儿好友相聚,信口随心,无所禁忌,开玩笑,发牢骚,打闹甚而恶作剧,至情至性。方方小桌,草草杯盘,酒香茶韵中放怀放胆,亦嘲亦讽,亦说亦骂,煞是痛快!

1981年6月25日,我拿到自已的第二部诗集《诗的脚印》样书,第一本便写下了作荣的名字并题句:

笔耕诗苑萍水逢,

斗室春秋手足情。

斑斑墨迹挚友汗,endprint

区区脚印两心凝。

1981年10月3日,作荣引路,与诗友王新弟到北太平庄总政宿舍,见李瑛、雷抒雁、王中才、程步涛、纪鹏、张文苑。 11月12日,与作荣、徐刚到北纬旅馆拜望艾青,听其笑侃数十年间的中国文坛百态;饭后,同看中国与沙特足球赛电视转播。午夜告别艾青,三人骑车路过天安门广场,见人潮涌动,敲锣打鼓,欢庆绿茵场上的胜利,驻足议论,而后相约回去连夜写诗。

1984年3月25日,燕生电话找到正在空军文化部临时工作的我,告知《诗刊》主编邹荻帆约见,我问什么事,他答曰不知:“老头语气挺神秘,还嘱咐我别对外人说起。”次日到虎坊路《诗刊》,荻帆先生回手掩门,沙发对坐,问我是否愿意调入《诗刊》担任编辑部主任。颇感意外,此举涉及脱军装、进北京等重大人生转折,我答应考虑一周后回话。返空军,我即征求诗人周鹤、廖代谦意见,皆表示支持;我下午又专程去《人民文学》征求作荣意见,他笑笑:“转一圈又回来了吧,挺好!”我俩遂溜到东四青海餐厅小酌。然而四天之后,燕生电告获帆先生夜入友谊医院,从此一病不起,所议之事便也搁置了。作荣感慨:“人生乃命也!”

1996年9月15日,获知作荣、徐刚到盘锦采访,我特地赶去相聚。非京非沈,清闲自在,酒足饭饱便聊,作荣说文坛诸事,褒贬皆有。徐刚则畅说寄身海外的千般感受,我亦始知他的长作《梦巴黎》,是如何经作荣之手,在《人民文学》赫然推出的。12月下旬,我和作荣相聚于作协第五次全国代表大会驻地京西宾馆,他来客房看我,并在笔记本上深情写下:“在《诗刊》的破房子里同居了两年,那美好的回忆永远让人难以忘却!”

1998年初秋,我出访欧洲回到北京,电话里对作荣说:“今晚你少睡一小时,为我赶写篇几百字的短文,我编书等着用!”说这话时,正逢他将家从和平里搬到潘家园的次日,屋里乱糟糟的一团,万物尚未归位,他将一张报纸垫到满是灰尘的写字台上,拔笔坐了下来。第二天作荣夫人郭玉萍早早叩门,交我一篇情真意切的美文《松涛的声音》:“随着时间的推移,我和松涛的感情日深,呼朋唤友,把酒论诗,彻夜倾谈,长街游走,从生活的关照发展到灵魂的相知。日日相见时仿佛并未相见,长久分离后仿佛并未分离。一晃二十余年过去,感觉依旧。……几个青年诗人一见如故,旧友新朋,常常拎一瓶川酒去饭店痛饮,一醉方休,可谓痛快淋漓。作为诗友,我们更多地关注彼此的创作。松涛是诗人,更是个真诚且善良的人。我甚至认为,如果世上只剩下一个好人,那就是他。为了怕朋友出事,他会急得吐血;朋友喜欢什么,虽然他自己也喜欢,却能毫不犹豫地相让。为朋友他尽心尽力,事无巨细,处理得无微不至。他是个典型的为他人活着且活得很累的人。”娓娓道来,长达两千多字。

2004年,我的跨文体长诗《黄之河》获首届“艾青诗歌奖”。在人民大会堂举办的颁奖会上,作荣宣读了热情洋溢的颁授词。

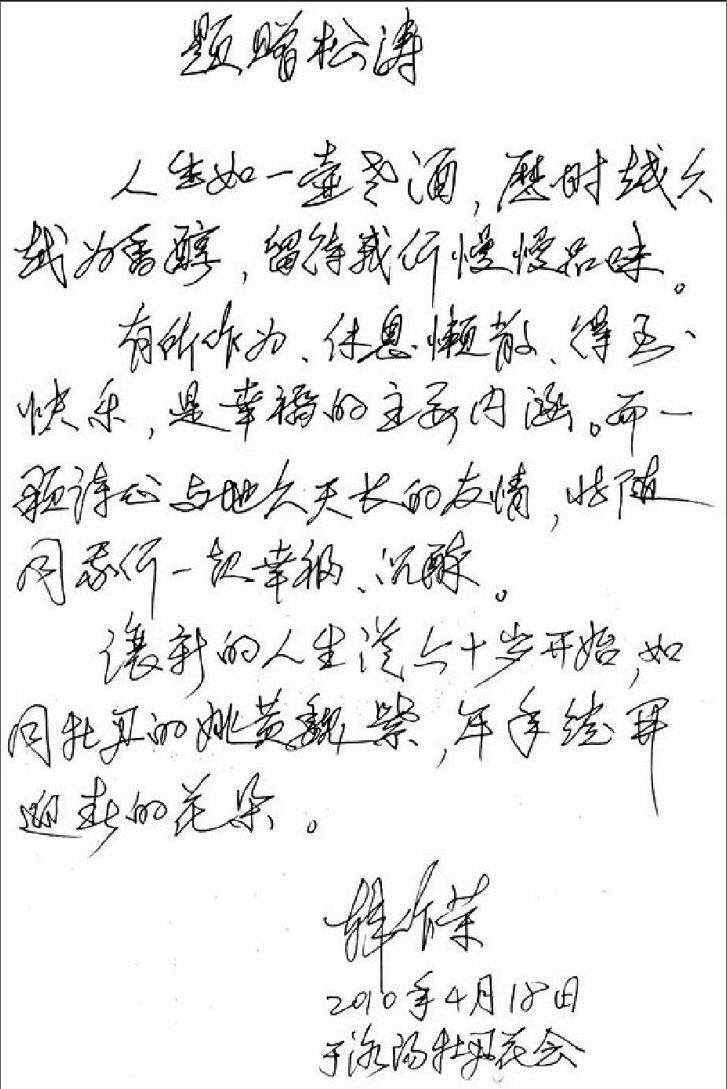

2010年4月,在牡丹之都洛阳,作荣针对我的花甲之龄写下了一段文字:“人生如一壶老酒,历时越久越为香醇,留待我们慢慢品味。 有所作为,休息懒散,得到快乐,是幸福的主要内涵。而一颗诗心与地久天长的友情,将随同我们一起幸福、沉醉。 让新的人生从六十岁开始,如同牡丹的姚黄魏紫,年年绽开迎春的花朵。”随后又有诗书《题赠松涛》:

一缕炊烟出笔端,

心随银燕上蓝天,

无倦沧桑诗未老,

拒绝末日写新篇。

2010年8月7日,“松涛文苑落成庆典”进行时,作荣接受媒体采访时说:“我作为松涛的挚友,感到骄傲。我想,松涛回到抚顺,还会发挥很大的作用,因为松涛对事业、对朋友,有责任感,又热情,就像抚顺的煤炭一样,燃烧着自己,温暖着他人。”

2010年9月4日抵京,受命参与第五届鲁迅文学奖诗歌奖的终评工作,入住北京鸿翔大厦,当晚与作荣绕楼散步,他数次担任评委,对我多有经验性提示。 10月16日上午,三楼超豪厅评委交流,而后在纪检监查组成员监督下投票。中午,与高洪波、雷抒雁审读五本获奖诗集评语并签字,而后特地约上作荣一同合影留念。11月9日飞绍兴参加发奖会,与傅天琳、雷平阳聚到作荣房,漫聊时由此及彼又说到1983年的首届全国新诗集评奖,邵燕祥先生领着一干人在万年青宾馆办“读书班”闭门近月,作荣笑道:“还记得松涛是读书班班长,读书班就是现在的初评委员会。还有谁了?”我答:“王洪涛、王光明、朴康平……”作荣感慨:“王洪涛早不在了,算算这差不多是三十年前的事了!”天琳说她和舒婷都是那次的获奖诗人。 11月10日晚饭后,作荣会同郁葱、李琦、傅天琳、车延高、雷平阳、刘福春来我客房相送,因为次日晨我将提前退会飞厦门领一小奖,诸友欢聊至夜,满满一缸烟灰,几乎都是作荣留下的。

当年,我和作荣一同瞻仰毛泽东遗容。一同观赏解禁的国内外故事片。一同爬香山鬼见愁。一同登颐和园佛香阁。一同被召到李季府上谈话。一同到郭小川家中吃饺子。一同到西单“民主墙”看大字报。一同北海公园观赏“星星画展”。一同探望受难的作家浩然。一同到景山西街拜访新婚的公刘。一同在人民大会堂领取首届鲁迅文学奖。一同在华山脚下欣赏“老腔”表演。一同在洛阳接受新浪网采网。一同登华山、黄山。一同游青海、北戴河。一同出席中国诗歌学会换届大会。一同获得“中国诗人”创作成就奖……

春秋轮转,与作荣有过多少“一同”?不计其数!

作荣是心地善良、重情重义之人,能攻坚克难,能忍辱负重,有大局意识,有担当精神。数十年相处,我见他笑过,那是天真儿童、无邪少年纯粹的笑;我见他怒过,骂人,那是血性男儿的激愤率性表达;我亦见他哭过,甚至嚎啕大哭,那是煎熬与无奈中的抗争与宣泄。

在中国当代文坛上,作荣从《诗刊》到《人民文学》数十年间,从诗歌到散文,从小说到报告文学,他帮助了多少人?有的是帮着成名,有的帮着改变命运。这种“帮”实质是在中国转型期,对当代文学满怀深情且智勇兼备的促进。endprint

2007年8月在西宁,因早已去过塔尔寺和青海湖,我与作荣便躲在宾馆聊天。我笑问:“三十年前在虎坊路小屋里睡觉,你做过《人民文学》的主编梦吗?”接力棒是从茅盾、李季、张光年、王蒙、刘兴武、刘白羽传到他手上的,在这样一个醒目的位置上,就有了为中国文学做许多大事好事的机会。他不间断地使劲抽着烟,额上皱纹流淌,嘴角却溢着笑意,眼睛里闪烁着我熟悉的光彩。我顺势建议他好好写一部自传,内容既有清晰的个人经历,也有工作的自然辐射,直接透视出中国文学复杂的生态,会不乏丰富的看点。他闻之笑道:“老了再说吧!” 不料,凶险的疾患打了他的埋伏,刹那丧生。他没来得及写自传,却完成了一部30余万字的《李白传》,我坚信读者会透过这位伟大诗人传奇的一生,隐约看到作荣的影子。

徐刚曾撰文《回首的炊烟》:“其时我已调到《人民日报》副刊当诗歌编辑,韩作荣、李松涛则在《诗刊》……有了稿费后则常常相约出去小吃。于今想起,那时还不是吃喝的年代,更多的时候是沏一杯好茶,聊天,谈诗。这样的日子再也不会回来了。后来松涛离去,那是冬天的告别。岁月流转,几乎每个人都迭经变故却友情依旧,而白云也开始笼罩在我们各自的头顶了。1992年盛夏,我从巴黎回到阔别三年的故国,我与作荣说过这样一句话:最可庆幸的是老朋友都还在! ”

而今,听他说这句话的作荣竟然不在了,这是何等残酷的现实?!

2013年11月12日的哽咽之晨,我用颤抖的手给作荣夫人发了短信:“玉萍嫂:已知作荣之事,哀痛袭心!然而此时此刻你必须压下伤悲,咬牙节哀。你是家中的主心骨,要撑住并料理眼前的种种急务。也要安慰自已并保重!我择时去京探望。”次日,即与《中国诗人》主编罗继仁、林雪从沈阳登车,《中国诗人》社长陈美明于大连登机,专程入京向作荣告别。

在八宝山,李晓桦满面凄楚地说:“松涛,还是你领着我去见的作荣呢!三十多年了……”说罢又泪水盈眶。

2013年11月15日,李琦短信:“松涛:我从葬礼回来吃了一堆药,后又吃安定睡了。作荣的离开让我心如刀搅,我不能接受!这世界我以后再也看不见他了。心里的难过你能懂。你们这样的朋友早已是我的亲人,平时联系可以不多,但是得在啊!看到你那刻,真想放声大哭。你也一定保重。你们对于我都是重要的人!”

2013年2月21日,我在京参加抒雁遗体告别仪式,寒风中哀痛的八宝山,众多熟人皆瞠目于我的须相。作荣平素语言偏少,无事不联系,却有直截了当的专电至抚:“别留胡子了,看着别扭,剃了吧!”我以为这是开场白,便问:“还有别的事吗?”“就这事!”一周后,《海燕》杂志主编李皓入京聚友,席间电话与我轮说,作荣第一句就是:“胡子刮了吗?” 真乃沧海桑田,当年我们打扑克,捺着往脸上贴纸条,用钢笔画胡子,待有了真胡子,反而觉难以接受,作荣想让我显得年轻些。诗友王雪莹电问何时到京,我说:“见面或许会惊着你,我留胡子了!”她说:“我知道!还与作荣一块儿聊起这事,作荣说他还是喜欢你没胡子的样子……”

老友好友作荣“看着别扭”,我是否该考虑去须了?!endprint