“自然地理环境的差异性”教学设计

李梁辉 宋东方

(华中师范大学城市与环境科学学院, 湖北 武汉 430079)

“自然地理环境的差异性”教学设计

李梁辉 宋东方

(华中师范大学城市与环境科学学院, 湖北 武汉 430079)

一、课程标准与分析

1.课程标准:运用地图分析地理环境的地域分异规律。

2.课标分析:①本条标准旨在要求学生通过读图的方法认识地理环境的差异性特征,归纳地理环境的分异规律,分析地域分异规律的形成原因;②“运用地图”的方法体现了课标重视对学生读图能力的培养、学习方法的优化;③“分析”地理环境的地域分异规律,说明需要通过学生主动探究和感悟,将“地域分异规律”内化为学生的心理行为。

二、教材分析

本节内容是高中地理必修模块一最后一节,是对自然环境物质运动与能量交换内在联系系统的总结、归纳和融合。本节内容主要包括两个教学因子。其一,自然地理环境的差异性的表现及其产生原因;其二,自然环境的地域分异规律及其影响因素。“地理环境的地域差异”是学习“地理环境地域分异规律”的基础,“地理环境地域分异规律”是对“地理环境的地域差异”进一步的延伸。

三、学情分析

本节内容面向高一学生,这一群体通过小学、初中以及高中地理必修1模块学习,对自然地理知识已经形成了初步的体系。但是,学生的直观感知不多,空间思维能力欠佳,加之本部分内容的综合性、空间性强。因此,需要搜集与生活关联的景观图片和地图,以建立丰富的地理表象,激发学习兴趣,促进知识的同化与整合。

四、教学目标

1.知识与技能:通过具体实例认识自然地理环境差异性的特点并理解自然带的概念;通过阅读世界自然带分布图掌握自然带的分布及其分异规律;通过读图和交流,培养读图和表达的技能。

2.过程与方法:通过观察地理景观图片和地图,培养空间思维能力;通过图文信息转化,培养获取信息和整理地理信息的能力;通过运用自然环境的差异性原理解释生活现象,培养理论联系实际的学习方法。

3.情感、态度与价值观:通过地理环境的差异性学习,培养求真求实的科学态度、热爱祖国的情感,树立因地制宜的观点。

五、教学重难点

重点:自然地理环境的差异性形成原因和自然带的分布;陆地环境地域分异规律。

难点:自然带的含义;陆地环境地域分异规律产生的原因。

六、教学方法

直观教学法、问题探究法、讨论法、图示比较法案例教学法

七、教学过程

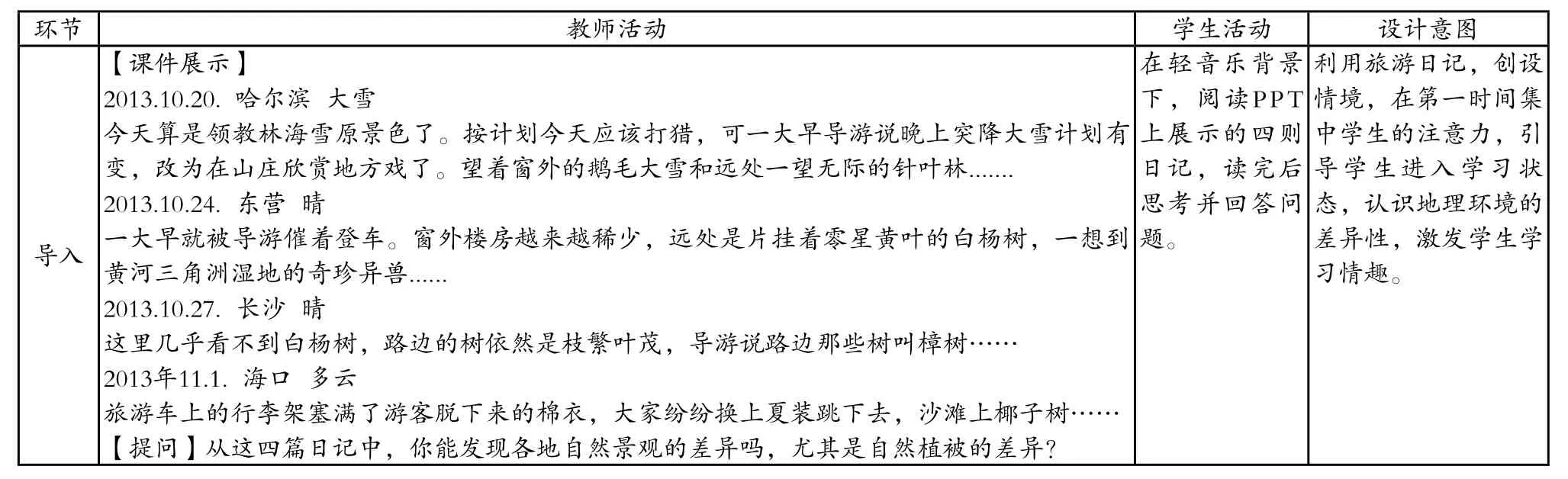

?

?

?

?

八、教学反思

1.课堂教学的构思应该以课程标准为基本依据,在分析人教版教材的基础上,挖掘其它三个版本教材资源,进行教材“二次开发”,优化整合教学资源,实现教学目标。

2.新课程理念下,关注学习方式的转变,采用多样化的学习方式,本设计中综合运用了多种教学方法促进了学法的优化,促进学生智力与能力发展。

3.本节内容比较抽象,因此需要增加学生的直观感知认识,一方面选取一些景观图片,结合学生已有的知识和生活经验,分析和归纳、总结地理规律,合作探究突破难点,以利于培养学生读图习惯和地理思维。同时,本节内容还是必修模块的总结,因此,需要总结提升,体现地理学科的特色与实践价值。