中国城镇化人口视角的比较分析

摘要:从人口结构变化的角度入手,研究了我国改革开放三十多年以来农村劳动力转移的具体特征。结合国际其他一些国家的经验,认为要继续推进我国的城镇化进程,避免城镇化停滞给经济增长带来的负面影响,需要走上新型城镇化的道路,尤其是从制度层面减少对农村移民进城的歧视。而实现这一政策的转变,需要领导层的勇气与决心。

关键词:城镇化;人口视角;农村老龄化率;新型城镇化

中图分类号:F291.1

一、中国与世界其他国家城镇化的比较

城镇化之所以成为热点问题,不仅是由于领导层面的重视,还因为广大投资者和研究部门在此问题上分歧很大。分歧的原因首先在于,城镇化和经济发展到底哪个是原因哪个是结果?如果城镇化是经济发展的结果,人为的强行推动不但对经济增长无益,而且会造出“空城”,带来种种问题;分歧的第二个方面在于,“新型城镇化”的概念与内涵与之前几十年我国经历的城镇化有何不同?它的方式以及带来的结果会是怎样?目前意见还不十分统一。

鉴于城镇化这个问题的复杂性,主要从人口(变化)这个切入点来谈谈笔者对城镇化问题的看法。城镇化的定义应是完成对“人”身份的转变,即农村里有着农业生活方式的人转变为有城市生活方式的人。从大范围的国际比较来看,中国过去三十年的城镇化进程看似十分正常。然而,在此过程中,我国的特点是城镇化移民主要以青年为主,由此导致农村老龄化程度明显快于城镇。这一特点才是制约中国未来城镇化的关键瓶颈,要走上新型城镇化的道路,如果不破除造成这一瓶颈的制度原因——城市对农村移民制度性的歧视,那么我国的城镇化进程可能会过早的结束。

从国别比较来看,首先,无论是1980年还是2011年,将世界各国城镇化率对人均GDP回归可以发现,中国的情况处于回归拟合曲线的附近。这表明中国符合随着经济增长城镇化率提升的规律(见图1)。第二,从城镇化率和非农产业的关系来看,我国过去三十年的发展也符合跨国比较的经验规律。过去三十年我国非农产业在GDP中的份额明显扩张,这种扩张带来了更高城镇化的需求(见图2)。另外,从城镇化率和非农就业占总就业的比重、城镇化率和大城市居民人口比重以及城镇化率同老龄化等方面比较来看,我国仍然符合跨国比较的经验规律(见图3,图4,图5)。

从日本和韩国的经验上来讲,城市化率大概进行到80%左右才会结束。回顾我国过去三十年的城市化进程和我国目前的城镇化水平并结合前文所述的跨国经验,很容易得出我国城镇化进程还有可能继续发展二三十年的结论。但如果从人口结构的角度来探究,这个结论很可能是错误的。

即使是东亚邻国日本和韩国,如果进行更为细致的比较,也能看出其各自城镇化过程中的差异。如果分别将日本和韩国各自的城镇化率以及城镇和农村的老龄化比例(65岁以上老年人占城镇或农村总人口的比例)画在一张图上我们可以发现(见图6),尽管两国的老龄化率均随着城镇化而提高,但在城镇化的过程中,日本城镇和农村的老龄化率基本上保持一个同步上升的态势,而韩国则是逐渐拉开了明显差距。韩国在城镇化的后期,农村老龄化率已经远远高于城镇的老龄化率,而与此同时,城镇化进程也就走向了停滞。

韩国农村的老龄化速度之所以如此之快,一个可能想到的解释是,其城镇化过程的移民中,老年人的数目不多(见图7,图8)。用韩国城镇和农村人口结构估算移民的年龄分布我们可以发现,其移民年龄大多集中在15~19岁之间,30岁以下的移民占到移民总量的绝大多数。按十年为一个时间段,将每个时间段内移民的年龄结果画在图上我们可以看到,韩国在城镇化的早期和快速推进时期移民的主力主要是青年人。而最近二十年(1991-2010)中,移民中青年的比例已经大幅下降,估计的主要原因是随着移民的进行,农村地区的青年人已经大大减少了。

中国的城镇化模式同韩国的模式非常类似(见图9,图10)。根据估算,过去二十年中我国移民的绝对主力是青年人。比韩国更严重的是,移民中不但老人很少,而且连儿童也十分鲜见。现在我国的农村地区中,留守儿童和留守老人很多,有工作能力的青年人已经大幅流失。这一模式带来了很深刻的结果。

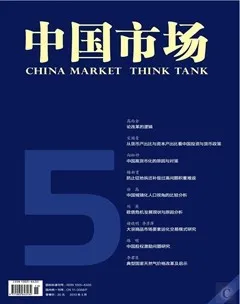

从1990年和2010年中国城乡人口的年龄分布的比较中可以发现:1990年中国城乡人口年龄结构是基本相似的,农村里面小孩子还更多一些;但是经过二十年以青年人移民为主的城镇化发展之后,农村中青年人口的比例较1990年时已大幅下降,大大低于同期城市的水平。如果我国按上述模式继续发展,中国的城镇化能否可以再推进二十年或更长的时间呢?目前中国农村还有6亿人口,从总人口来说答案似乎是肯定的。但将人口构成和移民构成均考虑在内,未来中国的城镇化如果仍按照过去五年人口转移规模以及人口转移年龄构成继续外推,那么不出15年,农村中某些特定的年龄段的人口就将消失。因此,如果考虑到年龄构成,中国的城镇化进程要想再推进20年就显得十分困难了(见图11,图12)。

另外,尽管我国目前城乡的老龄化差距还不大,在未来十五到二十年内会大幅拉开。到2025年时,农村老龄化率会达到城市的两倍之多,这会进一步制约城镇化的发展。将目前城镇和农村的老龄化率的发展趋势进行线性外推可以发现,我国农村老龄化率(快速)上升的时间会远远早于韩国,最后达到的绝对量也会远高于韩国。城乡老龄化率的差距也会远比韩国大的多。韩国的经验表明,城乡老龄化差距同城镇化率推进之间负相关。随着农村老龄化率的提升,农村青年的转移会日益受到照顾老人等因素的制约。按照上述经验对中国城镇化未来的发展趋势进行推测,如果按照老模式继续推进,中国城镇化要想继续推进二十年是不大可能的。

二、青年成为中国城乡移民主体的原因

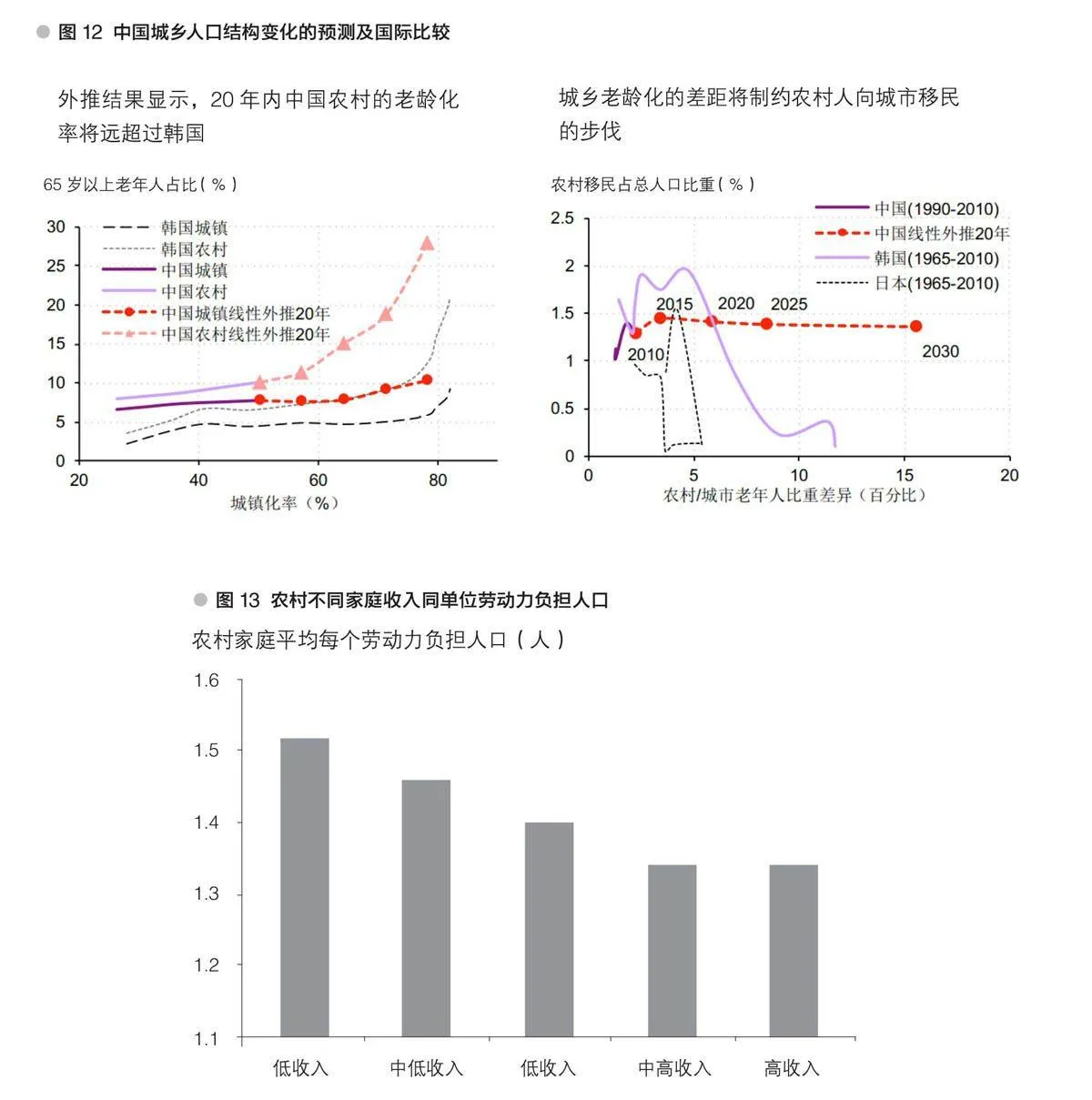

中国城镇化移民之所以以青年人为主,从省份数据可以找到一些端倪。一方面,将各省(过去十年)吸收外省移民总数同各省老年人抚养比上升幅度进行比较可以发现,如果一个省吸收外来移民越多,那么这个省老龄化上升速度越慢(如广东、上海、浙江、北京、天津等吸收移民多的省份老龄化上升较慢,移民输出大省四川、贵州、河南老龄化上升比较快)。而在另一方面,如果将(过去十年)吸收外省移民总数同各省没有城市户口居民数量占常住人口比例进行比较可看出,吸收外来人口越多的省份,没有城市户口的城市人的比例越大。这显示城市对于农村移民有非常明显的制度性排斥,农村移民可以进城打工,但是要真正在城市安家却非常困难。医疗、教育、社保等等方面人为设置的障碍过多,使得城市对很多移民来说只是一个打工地而非居住地。因此,老人和小孩就很难转移到城市中来。过去三十年的这种浅层城镇化不太可能再维持很长时间了。如果按照目前的方式继续推进城镇化,农村的老龄化不但会制约农民进城的脚步,而且还会引发贫困问题。在农村中,越是贫困的家庭其青壮年的比例越少(见图13),从而也就越难实现家庭人口向城市的转移。农村家庭人口结构越差,其所面临的贫困问题也就也就越突出,从而最终可能导致城乡收入差距的再次拉大。

三、走上“新型城镇化”的新路

应当如何应对上述矛盾呢?解决方法有二:要么让城镇化推进的速率慢下来;要么在推进城镇化的过程中改变移民的年龄结构。这对应着中国未来城镇化的两条前途。

其一是被动走死路,即中国城镇化进程过早地结束,让中国过早地失去城镇化对于经济增长的推动,落入一个比较差的状态:农村人很多,农村人很穷、农村人很老,要大量的用城市反哺农村,给中国经济增长带来很大负担。如果维持现在的政策不变,十年内我们就应该可以看到这样的恶果:在城镇化水平还没到60%的时候我们就会发现城镇化速度推进明显减慢,这显然不是理想之路。

因此笔者认为中国经济现在需要走一条新的城镇化道路,这个新型的城镇化道路要破除过去对于农村移民制度性歧视,让农民融入城市。这其中非常关键的是让农村的老人也进城。因此,这种新型城镇化的重点不是在城市里面创造多少就业,而是要在城市提供更多服务,让农村人进得来住得下。

新型城镇化之路要成功必须要满足三个必要条件。首先、城市,尤其是老人更可能落户的二三线城市,基础设施房地产要做好准备。现在中国房地产还需要建设十年甚至二十年,才有可能基本满足国人的需求。而我国基础设施各种指标和发达国家都差一个数量级。由于在城市里搞建设与目前短期稳定增长的目标相一致,因此推进起来相对容易。除此之外,还有两点更为迫切的改革要求:第一是放开城市的户籍制度,让移民融入当地的社会保险等公共服务网中。这一措施目前已在推进,但力度不够且仍存在问题。第二是改革农村土地所有制。现行土地制度虽然给了农民一个最基本的生存保障,但是同时也束缚了农民进城的脚步。这是因为一旦农民以家庭为单位离开农村,就意味着放弃了对土地这一终极保障的拥有权。在目前的制度下,农村土地作为一种社保形式,没办法转变为其他形式的城市社保,这导致即使农村家庭转移到了城市,也仍会把“根”留在农村。要让中国农民大规模进程,将土地这个“根”斩断是十分重要的。要让农民可以把土地换成足够的资金和其他形式的“社保”,使得农民可以摆脱土地的束缚。这也将为农民进城提供足够的资金支持。

尽管上述三点合起来都不构成新型城镇化成功的充分条件,但它们都是必要条件。上述改革都是深层次的结构调整问题,面临的阻力一定很大,比如说土地财政每年三万多亿元。如果让农民自由卖地,这三万多亿就没了。政府是不是有魄力把握在自己手里的资源让给民众,以自己小的利益损失换取社会利益的最大化,还需要领导人的魄力。

在城镇化过程中,房子的供给方面,因为人口结构受限,可能未来从农村到城市供给的增长结构会减慢,如果需求跟不上的话,转移的结果就会由供需双方决定,这也会加强笔者认为房价下降的结论。中国的国际竞争力仍然很强,因此到目前为止可能还不需要担心生产能力。即使在2008年次贷危机之后,中国出口占世界的份额仍然快速增长,仍然在抢占别人的份额。另一方面,许多学者认为,劳动力已经失去了竞争优势,我们现在制造业平均工资是印度的两三倍、印尼的三四倍、孟加拉的三四倍,这并不是近几年才发生,我们的工资水平在20世纪90年代就超过了他们,只不过现在的差距越拉越大。但相较发达经济体,比如美国、日本,中国工资才是他们的七分之一和六分之一;对于比较落后的国家,竞争优势不在于劳动力多便宜,优势在于产业配套、基础设施和庞大的国内市场。另一方面跟我们处在同一起跑线的国家,比如美国、日本,我们技术水平跟他们相差不太多,但是,成本比别人低太多,所以现在中国经济出口面临的困局是周期性的不是趋势性的。当国际经济重新复苏以后,笔者认为很快能看到出口大量提升,那时候农村向城市转移的瓶颈又变成供给了,这是长期的问题,因为周期的力量很快、人口变化很慢。

关于农村土地制度改革是否会危急中国粮食安全土地红线的问题,笔者认为,不能够把我们的粮食安全与现行农村土地所有制挂钩。首先我们必须通过土地种粮食来解决这么多人的吃饭问题,这是客观不可违背的事实,但是不可把它夸大。其实城镇化的过程是一个释放或者更高效利用土地的过程,我们去农村看一看每个宅基地平均占地的平米数。如果居住在这些宅基地上的农民住高楼,平掉宅基地就能释放更多土地,所以城镇化是释放农村非农用地占据的土地。把握好这个关系,其实城镇化进行的越深化恐怕越有利于释放出一些优质良田。把农村家庭转移过去,一定会带来农村土地使用集约性的提高。这就意味着农村户数大规模收缩,农村大规模土地利用科学技术应该可以促进农业生产。不能因为过去土地所有制度保证了我们吃饭问题,就认为我们对土地制度进行改革,可能吃饭就会出很大的问题,这关键还是中间政策的把握。

总体来说,城镇化的道路将决定中国经济未来,而现在是一个非常关键的时期。我国现在处在城乡老龄化率将拉开但又没有拉开的时候,这个时候做一些恰当的政策调整,可以让中国摆脱前面讲的老城镇化走向死路的不好前景。但政策调整是否能够进行,取决于决策者的魄力。留给我们的时间窗口其实并不长,现在就要开始在思维上认识上做好准备,大的城镇化变革就在面前,现在如果不做,会给未来留下更多问题。

参考文献:

[1]厉以宁.中国道路与新城镇化[M]. 北京:商务印书馆,2012.

[2]徐高. 农村老人进城是关键——理解“新型城镇化”[J].金融发展评论,2013,(1).

[3]徐高. 新型城镇化之新:农村老人成城市主人[N]. 证券时报,2013-01-19.

[4]辜胜阻.中国城镇化机遇、问题与路径[J].中国市场,2013,(3).

[5]徐高. 中国经济的温和复苏结束了吗? [J]. 商界(评论), 2013,(4).

[6]徐高. 地产调控风声又紧[J]. 中国新闻周刊,2013,(7).

(编辑:周南)