机会不平等:经济增长中存在幸福悖论的一个深层原因

摘要:收入分配不平等是产生“幸福悖论”的原因之一。基于机会不平等与人们幸福感之间影响机制的分析,给出了政策建议。认为国家在制订各项政策的同时,应该考虑影响人们幸福感的负向因素,避免出台的相应配套政策产生的负向因素,削弱甚至抵消主流政策。

关键词:经济增长;机会不平等;阶层固化;幸福感;中等收入陷阱

中图分类号:F124

一、问题的提出

现代经济理论认为,增加收入能增加消费,而消费的增加能使效用增加,从而提高福利,因此,经济增长能增进社会的福利。然而,在美国南加州大学经济学教授理查德·伊斯特林(R. Easterlin)1974年的著作《经济增长可以在多大程度上提高人们的快乐》[1]中却指出一个怪现象,即通常在一个国家内,富人报告的平均幸福和快乐水平高于穷人,但如果进行跨国比较,穷国的幸福水平与富国几乎一样高。因此就出现了一个令人迷惑的问题:为什么更多的财富并没有带来更大的幸福?这被称为“幸福悖论”。随着改革开放以来经济的高速发展,目前我国已经跃升世界第二大经济体,那么我国经济发展水平(财富)的提高,是否必然导致了人们的幸福感的提高呢?也即是否走出了“幸福悖论”呢?现实中,多项调查结果都表明我国人们的幸福感并没有与经济发展的步伐一致,改革开放以来出现了先增后降的趋势,也即收入并不是影响人们幸福感的唯一因素,还有其他一些非物质因素在其中起作用。

十八大报告提出我国到2020年要实现比2010年收入倍增。提高收入是增加幸福感的一个因素,然而,在经济增长的过程中产生的一些负向因素会降低福利水平,越来越不容忽视。正如奚恺元教授的论述:“发展经济很大程度上有助于增加幸福感,现在的中国人比20多年前要幸福的多……不过,人们幸福与否很大程度上还取决于很多和财富无关的因素。经济越发展,非物质因素对幸福的影响就越大……”。田国强和杨立岩(2006)[2]通过一个理论模型证实了上述观点:当经济相对贫穷时,增加收入将增加社会最大福利,当经济变得富裕时,仅仅增加收入并不能增加社会的幸福水平,甚至会降低。黄有光(2003)[3]分析了经济增长中降低福利水平的因素主要有生产产生的环境污染和相对收入效应。相对收入效应是指一些人收入的增加会直接降低其他人的效用,这可以用心理学中的相对收入理论或攀比理论来解释,根据此种理论,个人的效用与其他人的物质消费水平负相关。因此,社会的收入分配不平等现象必然加剧这种相对收入效应,起到拉低福利水平的作用。而且,Morawetz et al.(1977)[4]通过实证研究已经证实了在其他条件不变的情况下,收入分配越不平等,个人自我评价的幸福就越低。目前我国收入分配差距过大,已成为一个对人们幸福感产生负作用的因素,是一个亟待解决的社会问题。当然,国家决策层也认识到此问题的严重性,并在着力解决,例如,调节税收、调整垄断行业收入、防治腐败等。

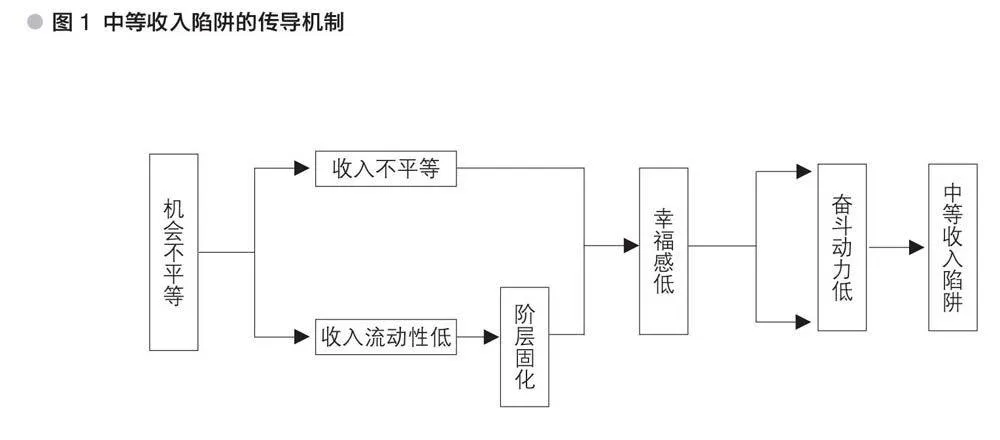

收入分配不平等是由个人禀赋差异和机会不平等造成的。个人禀赋无法改变,而由国家的体制、政策方面的因素导致的人们之间的机会不平等问题,才是值得深入探讨的。人人崇尚平等,托马斯·杰斐逊的名言“人人生而平等”是对平等理念的很好诠释。因此笔者认为,导致“幸福悖论”的更深层原因——教育机会和就业机会不平等值得深入研究。弗里德曼[5]认为,机会平等可以等价于自由,在一个自由的社会中,人们的精力和才能得到释放,都可以追求自己的目标;自由意味着多样性和流动性,只要有自由,今日之穷困潦倒者就有机会成为明日之飞黄腾达者,在此过程中,几乎所有人都会受益。美国经济学家John Roemer(2002)[6]也指出,收入不平等是“努力(工作努力程度和责任感)不平等”和“机会(家庭背景、社会制度等)不平等”两部分共同作用的结果。正如潘春阳(2011)[7]指出,当“机会不平等”占主导地位时,社会的收入流动性必然降低,容易形成“贫者恒贫,富者恒富”的代际传递,此时收入不平等扩大带来的“隧道效应”①的乐观预期机制就不能成立,收入不平等中的“机会不平等”才是损害人们幸福感更基本、更重要的因素。而由于机会不平等导致的收入不平等以及阶层固化问题,将降低居民的幸福感,使人们产生不满情绪,从而弱化奋斗动力以及造成一系列社会问题,最终可能使我国陷入“中等收入陷阱”,其传导机制如图1所示。

二、既有研究成果理论概括

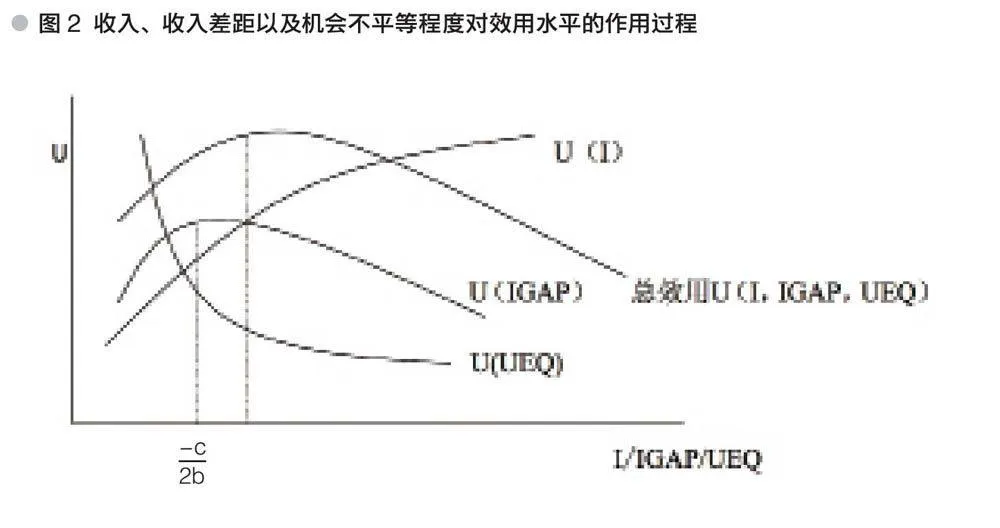

基于现有研究,为了更直观,可用下面数学模型和图来概括幸福感和影响幸福感的主要因素之间的关系。幸福感可以用经济学中的效用来代替,效用与实际收入I、收入差距IGAP和机会不平等程度UEQ等因素相关。结合上文分析,不妨假设效用U是收入的对数函数,是收入差距的二次函数,是机会不平等程度的负一次幂函数,其数学表示如下:

U(I,IGAP,UEQ)=a×log(I)+b×IGAP2+c ×IGAP+d×1/UEQ+e

(a>0,b<0,c>0,d>0,e是常数项)

如图2所示,横轴代表收入I、收入差距IGAP、机会不平等程度,纵轴代表效用水平U。U(I)曲线代表效用水平随收入的增加而递增,U(IGAP)曲线表示效用随着收入差距的增加先是递增达到最高点后又递减,U(UEQ)曲线表示效用随着机会不平等程度的增加而递减。

收入差距对效用水平的作用经过一个先递增后递减的过程。当收入差距水平在一定限度内时,主要是隧道效应起作用,而超出这个限度后,就是攀比效应起主要作用。这是因为随着机会不平等程度的提高,社会收入差距所能给人们带来的乐观预期机制(即隧道效应)就逐渐失效,幸福感下降;而收入差距的拉大,使人们之间的攀比加剧,损害了人们的幸福感,从而效用水平下降。

效用水平U随着收入I的增加而递增,随着收入差距的增加而递减,随着机会不平等程度的增加而递减。而在这些因素综合作用下的总效用,虽然会因收入增加而提高,但是也会受收入差距扩大、机会不平等程度提高等负向因素的影响,最终甚至会导致总效用的下降。

而现有的幸福经济学的研究也证明幸福感(效用)本身会对人们的经济行为有正向作用,所以效用降低会对经济社会产生负面影响。因此,为了国家的永续发展,在制定收入倍增政策的同时,需要考虑配套的政策来控制这些影响幸福感的负向因素——收入差距、机会不平等程度等。

三、机会不平等问题

目前社会的机会不平等现象日益严重,各种“拼爹”、“拼关系”的现象日益频繁,优质单位的人事招聘日益流于形式,致使来自社会底层的人们进入这些单位的渠道变窄,阶层固化,严重影响底层人们的幸福感,影响社会的发展。

弗里德曼在其《自由选择》一书中说,平等分为结果平等和机会平等,由于人生来的各种禀赋不同,因而不应该追求结果平等,而要强调机会平等。收入不平等属于结果不平等,而机会不平等则是我国目前最迫切需要调控的问题。所谓机会平等,借用弗里德曼的说法,就是指只要他的才能足以胜任,他自己认为值得,人人都有权追求任何社会地位而不应受到随意的干涉。下面将从教育和就业两个方面来分析机会不平等问题。

(一)教育机会不平等

教育在经济发展以及个人收入、社会地位的提升中都有重要作用,如Deng 和 Treiman[8]所指出,“在现代社会中,教育是社会流动的动力机制”。然而改革开放之后我国的教育机会在城乡之间、地区之间、不同阶层之间日趋不平等,家庭背景及制度因素对教育获得的影响力不断上升(李春玲,2003)[9]。只有在教育机会公平的前提下,教育才能够作为地位获得的自致因素存在,否则将会成为代际再生产的工具(王甫勤,2010)[10],会使收入差距在人群之间、代际之间得以保持,会加剧社会的不公平、降低社会的总体福利。

我国教育机会分配现状不容乐观,制度设计上的缺陷,使得公共服务不均等,教育、医疗资源分布上倾向于某些特定人群,优质教育资源等长期存在着比较明显的城市偏向性(李实,罗楚亮,2012)[11]。在2006年国家教育科学“十五”规划课题“我国高等教育公平问题的研究”课题组对国家重点高校进行调查,得出的结论是农村学生的比例呈下降趋势。另有资料显示[12],2010年清华新生中来自农村的仅占17%,而当年高考农村考生的比例是62%。另外,家庭收入条件的差异,会导致对子女人力资本投资的差异性,产生子女受教育程度、健康状况的差异,形成收入差距的代际传递,降低代际收入流动性,强化初始状态的机会差异所导致的不平等(李实,罗楚亮,2012)[11]。

总体看来,很多研究都表明,随着市场化改革的深化,我国教育的经济收益率稳步上升,也就是说教育能够普遍提高人们的收入,改善社会地位,因而教育机会的不平等就会阻碍这种社会的向上流动性。正如上面所述,由于我国目前社会公共服务的不均等,农村学生的教育机会明显少于城市,各个地区之间的人们也享受着不平等的教育资源,导致农村以及落后地区人们的向上流动渠道变窄,因而加剧了城乡、地区差距,使社会阶层固化。

(二)就业机会不平等

目前,人们的就业机会不平等问题很突出,尤其是大学生的就业机会不平等,会造成人们在现实中的无奈与不公平感,严重影响了人们的幸福感和对社会的赞许感。这可以参阅近年来社会学中的对“不平等感知”的一些研究成果,“不平等感知”是指人们对社会的公平与否的评价。不公平意识蔓延是一个危险信号,因为人们对社会公平与否的评价直接与自身的境遇相联系,当这种不公平的感知达到峰值,人们将会采取极端行动(殷晓芬,2012)[13]。例如,可能会造成人们缺乏对未来的人力资本投资的激励,甚至对社会不满,长此以往,会使我们整个社会的发展动力不足。收入差距扩大等问题也使中国面临落入中等收入陷阱等问题[14]。

人们反对收入差距过大,其实本身并不是反对那些凭自己的才能和努力所得到的报酬比自己多的人,而是反对那些没有付出对等的努力和才能却获得了很高回报的那些人,比如就职于某些党政机关、事业单位、国企、金融部门等的人。也就是说,人们关注的是“机会公平”,而不是“结果公平”。在“机会公平”的市场竞争条件下,存在收入差距也被普遍认为是公平的(Alesina , Angeletos,2005)[15]。公平的收入差距可以提高经济效率,而且通过政府的调节完全可以控制在社会能够普遍接受的范围之内(陈刚,李树,2010)[16]。中国当前的收入差距之所以倍受关注,一些学者认为最重要的原因是由于收入差距中的相当一部分是由腐败导致的“机会不平等”造成的(吴敬琏,2006)[17]。当然,如果没有政府部门相关人员的努力,也不会有社会的正常运转;同样,国企对经济发展的带动作用也不可忽视。但是他们中有些人的正常收入过高,而且隐性收入、灰色收入也不少,这种高收入对于大部分求职者来说,的确极具吸引力。但问题是在目前这样一种社会关系网络中,没有背景的人如何进入这些高收入部门和行业?李宏彬等(2012)[18]通过实证分析得出结论,认为父母的政治资本能够对大学生的工资有正向的作用,并且“官二代”的子女更倾向于进入金融业、党政机关、群众组织、社会团体和国际组织等行业。当然不可否认的是,有些表现非常突出的人凭借个人能力进入了这些部门和行业,但是比例较小。也就是说目前我们的社会向上流动的渠道比较窄,高收入部门和行业在这样一种社会环境下,近乎被那些既得利益团体垄断,而那些没有背景的人就鲜有机会进入,从而也就无法获得高收入和高的社会地位,进而社会阶层固化,富的越富、穷的越穷,整个社会可能会陷入“马太效应”②。穷人的后代,他们付出加倍的努力到头来换不来理想的工作,而在看到那些能力与自己差不多或者比自己差的“官二代”、“富二代”的同学或者熟识的人,却能够获得高收入、高地位的工作时,根据相对收入理论或者攀比理论,必然会加剧相对收入效应,降低他们自己的幸福感。久而久之,会对社会丧失信心,奋斗的动力渐渐消失,向上的流动性会更差,进入恶性循环,从而影响经济长期繁荣和发展的动力,最终可能使我国陷入“中等收入陷阱”。

另一方面,在目前我国这种社会阶层间上升渠道比较窄的情况下,那些凭借个人努力有幸挤上去的人,可能会由于上升的道路太过艰辛,以至于在成功上升之后,总想通过尽可能多的渠道来获取收入,以弥补之前的付出,并积累资本和人脉以使其后代免受挤入之苦。这样必然会助长腐败的社会风气,使社会更加趋于不公平,社会阶层更加固化,长此以往,整个社会就丧失了发展的动力,甚至动摇国家存在的根基。

四、政策建议

城乡之间、地区之间、行业之间、不同社会阶层之间教育和就业机会的不平等,再加上户籍制度的限制,使弱势群体后代的向上流动渠道变窄,社会阶层趋于固化,导致人们的幸福感降低,不满情绪加重。而效用水平(幸福感)的降低,又会带来一系列社会问题,比如造成社会和政治的不稳定,使人们丧失奋斗动力,减少人力资本投资,使社会陷入中等收入陷阱,甚至危及国家存在的根基。因此,我们需对症下药,以促进机会平等,提高社会流动性,增进社会活力。

首先,打破户籍制度的限制,以使教育和社会保障政策能够让城乡均等享有,逐步放开高考户籍限制政策,促进教育资源均等化。

其次,对于教育资源问题,对不发达地区的高校进行重点扶持,以提高其师资水平和科研力量,吸引优质学生资源,增强学校竞争力。

再次,对于就业机会问题,应该健全劳动力市场;并制订政策使社会优质单位的人事招聘程序透明化,以使其得到有关部门以及社会的有效监督。

最后,引入竞争,逐步打破资源和行业垄断,以减小行业和部门的收入差距。

注释:

①隧道效应最早由赫希曼和罗思奇尔德于1973年提出,指的是在经济发展过程中人们对不平等程度的忍耐力。他们把由于其他人的经济条件改善而导致个人效用增加以及对更高的不平等程度的忍耐度的增加称为隧道效应。

②马太效应(Matthew Effect),指强者愈强、弱者愈弱的现象,广泛应用于社会心理学、教育、金融以及科学等众多领域。

参考文献:

[1] Easterlin,Richard. Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence[M]. Published in Nations and Households in Economic Growth. New York: Academic Press,1974.

[2] 田国强,杨立岩.对“幸福—收入之谜”的一个解答[J].经济研究,2006,(11).

[3] 黄有光(Yew-Kwang Ng). From Preference to Happiness: Towards a More Complete Welfare Economics [J]. Social Choice and Welfare,2003,(20).

[4] Morawetz et al. Income Distribution and Self-Rated Happiness: Some Empirical Evidence[J].The Economic Journal,1977,(9).

[5] Friedman,Milton and R.D. Friedman, Free to Choose[M]. US: Harcout,1980.

[6] John Roemer. Equality of Opportunity: A Progress Report [J]. Social Choice and Welfare (2002),19:455-472.

[7] 潘春阳.中国的机会不平等与居民幸福感研究[D].上海:复旦大学,2011.

[8] Deng ,Treiman. The impact of the cultural revolution on trends in educational attainment in the People’s Republic of China[J]. American Journal of Sociology Volume 103,Number 2,1997,(9):391-428.

[9] 李春玲.社会政治变迁与教育机会不平等[J].中国社会科学,2003,(3).

[10] 王甫勤.社会流动与分配公平感研究[D].上海:复旦大学,2010.

[11] 李实,罗楚亮.我国居民收入差距的短期变动与长期趋势[J]. 经济社会体制比较,2012,(7).

[12] 郭少峰.清华启动近十年生源结构调查[N].新京报,2011-08-18.

[13] 殷晓芬.我国城乡居民社会不平等感知文献综述[J]. 经济研究导刊,2012,(26).

[14]庄巨忠.中国如何避免中等收入陷阱[J].中国市场,2013,(3).

[15]Alberto Alesina,George-Marios Angeletos. Corruption,Inequality and Fairness[J]. Journal of Monetary Economics,2005.

[16]陈刚,李树. 中国的腐败、收入分配和收入差距[J]. 经济科学,2010,(2).

[17]吴敬琏.腐败是造成收入不公的首要因素[J].当代经济,2006,(9),(下).

[18]李宏彬, 孟岭生, 施新政等.父母的政治资本如何影响大学生在劳动力市场中的表现[J].经济学(季刊),2012,(4).

(编辑:周南)