货币政策的区域效应

摘要:无论是成熟市场经济体还是转型经济体,货币政策均被证明存在差别化的区域效应。本文界定了货币政策的区域效应,分析了其表现形式及形成原因,并针对性地提出了缩小区域效应、加强结构调整的区域货币政策应关注的重点和关键。

关键词:货币政策;区域效应;结构调整

中图分类号:F822

由于区位优势、历史原因和发展战略等影响,我国区域经济发展有明显的差异性。统一货币政策遇到这种异质的空间特性,势必会出现差异化的区域效应,在不同地区产生不同的效果。无论是像发达国家这样成熟的市场经济体还是像发展中国家这样的转型经济体,货币政策均被证明存在差别化的区域效应,这是由不同区域的不同经济部门固有的异质性所决定的。我国在不断推进金融体制改革的进程中,金融结构的地区差异比较明显,区域金融差异与金融一体化的货币政策产生了矛盾,国家统一货币政策在不同区域产生了不同的传导效果,总量调控的货币政策遭遇结构性问题。我国的货币政策理论及宏观调控模式基本上是建立在假定各地区同质性的基础上的,没有考虑各地区异质性问题。笔者认为应给予货币政策的区域效应以足够重视,并提升货币政策对整体经济发展的结构性功能。

一、货币政策区域效应的界定

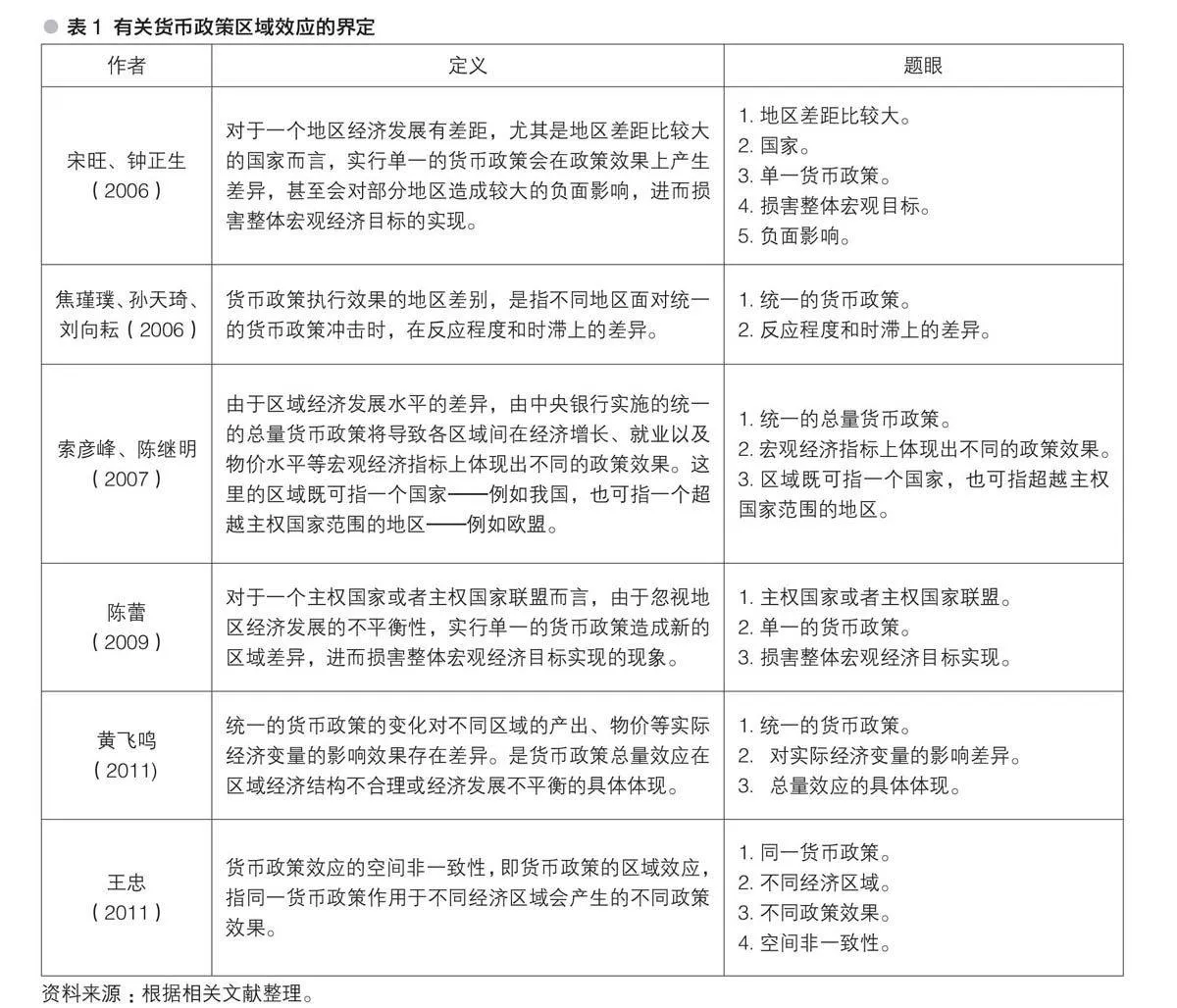

经典经济学教科书对货币政策效果的分析是基于货币政策对国家整体经济运行的影响,没有关注国内不同地区对货币政策的不同反应,隐含的假设是不同地区对货币政策的反应不存在差别。但是,现实中绝大多数国家的不同内部区域经济结构、经济周期和发展水平都存在差异。因此,统一的货币政策经不同地区不同特点的金融及产业部门的传导,必然会出现区域效应的差异。但目前为止,学术界还没有形成一个公认的货币政策区域效应的定义。笔者搜集相关文献,从中整理出一些比较有代表性的定义,并以此为依据,对货币政策区域效应给出界定(见表1)。

从上表可知,这些关于货币政策区域效应的定义中,核心思想包括以下几点:

一是强调区域经济差异性。将区域经济差异性作为货币政策产生区域效应的分析起点和基本逻辑前提,从而承认货币政策区域效应的内生原因是经济差异性。

二是强调统一的货币政策,无论是单一的货币政策还是同一的货币政策,或者是不同类型的货币政策,都是在主权国家或主权国家联盟这一“区域”概念中的货币政策,体现了货币政策决策的集中性和统一性。

三是强调差异性反应。不管是从宏观经济指标还是从实体经济变量方面来考量,统一货币政策的差异性反应是研究的落脚点。

四是强调差异的空间性。对货币政策效应的研究属于货币政策有效性研究的范畴,是与时间非一致性相对应的空间非一致性,强调的是货币政策对地区经济的影响力度是否相同,焦点在政策影响的空间结构上。

五是强调了比较性研究视角。货币政策的区域效应研究主要致力于分析统一货币政策在不同区域是否具有同等的作用效果。

六是强调了一种整体性思维。货币政策区域效应的存在损害了整体宏观经济目标实现。

七是暗示了货币政策区域效应的产生途径:即在货币政策传导机制中产生的。

基于此,本文认为,货币政策区域效应是指,统一货币政策在具有差异的不同区域传导过程中产生不同影响的现象。经济差异是货币政策区域效应产生的重要内生因素。

二、货币政策区域效应的表现形式

货币政策区域效应作为在政策传导过程中产生的差异,在国内外表现出不同的性质。在发达经济体,尽管经济金融的各个部门存在异质性,对货币政策的反应存在差异,但其同时具有发达的市场机制,市场的自发调节功能会使差异化效应保持在一定限度内,直至市场出清。我国处在转型期,市场体系发育不足,市场机制不够健全,由于政策限制、自然垄断、投资环境差异、信息不对称以及非理性预期等诸多因素,生产要素的流动受到限制,市场自身无法做出均衡调整,导致金融资源配置失衡,货币政策的区域效应较为明显。主要表现在 以下几个方面:

(一)货币信贷政策实施效果受区域差异影响较大

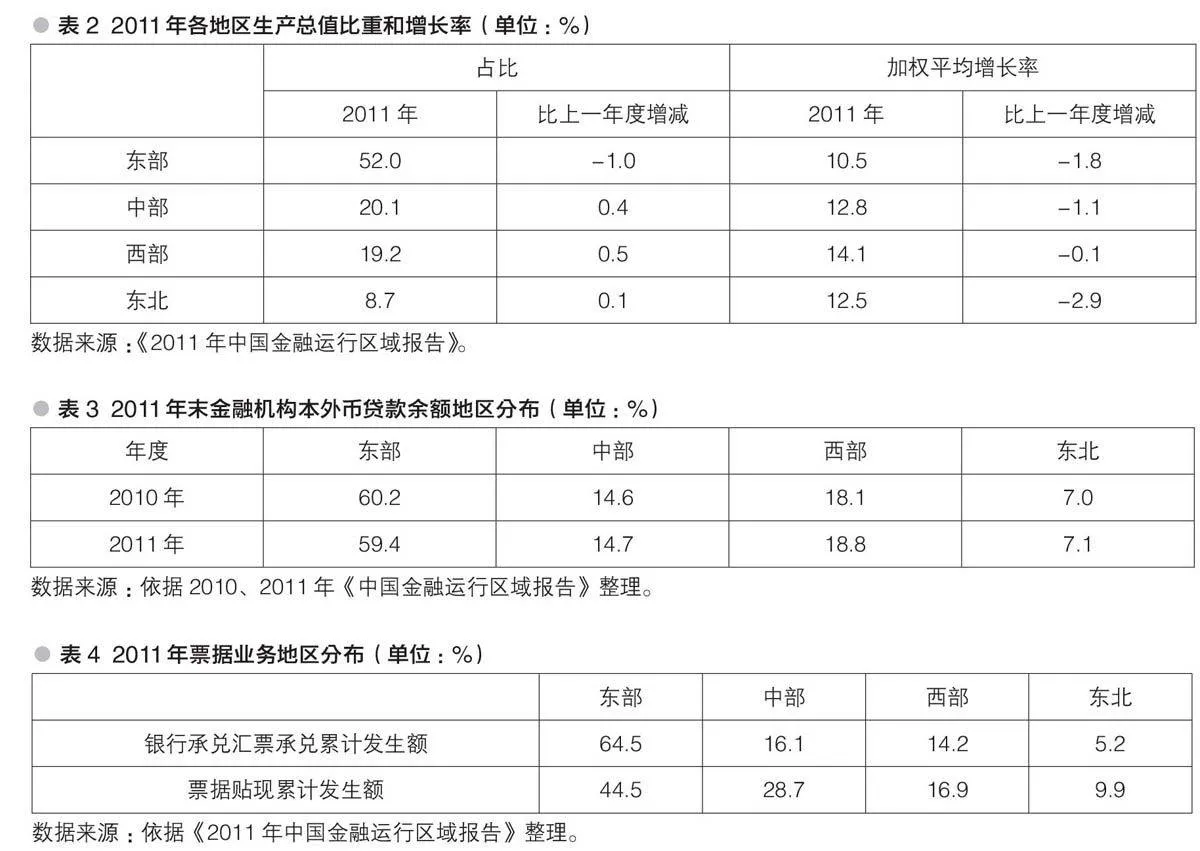

不同区域在金融结构、产业结构、企业规模等方面的差异使统一货币信贷政策在不同区域会产生不同效果。王晓青、李云山(2004)认为,由于我国各地区对外开放程度的不平衡性、信贷供给市场的寡头垄断性以及单一总量调控模式等因素,客观上形成了中国经济的主要宏观特征从总量上的通货膨胀和微观上的“投资饥渴症”等转而表现为“东、中、西”等结构问题和微观上的货币政策传导机制不畅等问题,加剧了货币信贷供给的区域差异。实践表明,中央银行改进中小企业金融服务的政策在中小企业发展较好的东部地区比在中、西部地区成效较好,支持“三农”的政策在农业比重较大的中、西部地区比在东部地区效果明显。信贷政策在东、中、西部不同的企业规模、产业构成、增长模式、金融生态环境等差异下,必然出现政策效应的区域性差异(见表2)。

(二)存款准备金政策实施效果受区域差异影响较大

张志军(1999)认为,由于欠发达地区与发达地区在货币化水平、资金周转率、现金漏损率、资金外流率等方面差异较大,货币乘数存在区域差异,因而,统一的存款准备金政策会因为区域乘数差异而导致货币供给区域不均衡分布。一般来讲,存款准备金上调能够减少金融机构的可用资金,收缩其信贷能力,但这种信贷收缩对东、中、西部的影响是不同的,多数研究资料实证显示,存款准备金的调整,对东部地区的作用均比中、西部地区明显。以2010年和2011年最近两年中央银行上调存款准备金率的地区效应来比较,2010年中央银行6次上调存款类金融机构人民币存款准备金率合计0.5个百分点,2011年6次上调存款准备金共计3个百分点。从金融机构贷款余额变化来看,东部地区较为敏感(见表3)。

(三)再贷款政策实施效果受区域差异影响较大

我国现行再贷款有支农再贷款、紧急再贷款、扶持发展性再贷款、头寸再贷款、中小金融机构再贷款等多种形式。实践表明,以支农再贷款为例,近年来,中央银行加大对地区间支农再贷款限额调剂的力度,重点支持中、西部地区和东北等粮棉主产区,但多数研究文献表明,在限额、利率、期限、条件、权限等方面的影响下,区域差异显现,再贷款向中、西部地区的倾斜不足。

(四)公开市场操作效果受区域货币市场差异的制约

公开市场操作以统一货币市场和多样化的市场工具为基础。区域货币市场证券化程度的差异,使得金融机构债券持有量比较大的东部地区对公开市场操作的反应比中西部金融机构较敏感。经济开放程度的差异使得对外开放程度较高的东部地区在中央银行人民币外汇占款投放基础货币主渠道下比中、西部地区更容易获得较多的货币供给。这就使得统一的公开市场操作在不同区域产生了不同的实施效果。

(五)再贴现政策效果受票据市场区域差异影响

王维强(2005)认为,我国还没有形成合理的再贴现利率体系,目前票据市场存在明显的区域性和隔断性,尤其是欠发达地区票据市场发展滞后,使再贴现政策在不同的区域产生不同的效果。王煜(2000)认为,我国再贴现制度实行“优先”发展政策,对西部不利,因为相对于东部来讲,西部在商品交易秩序、商品信用等方面相对较差,票据市场发展缓慢(见表4)。

三、货币政策区域效应产生原因分析

上述分析表明,我国货币政策区域效应的存在与我国各地区较为显著的金融资源区域差异之间存在较高的相关性。相关研究文献也指出,企业规模结构的区域差异、产业结构的区域差异等都是形成货币政策区域效应的成因。本文认为,在我国政府主导型发展模式下,宏观层面的金融体制改革影响下的市场化进程以及微观经济主体在资金报酬引导下参与市场化进程的交互影响过程,是造成不同地区间金融资源形态迥异、货币政策区域差异多样化的根本原因。

(一)金融体制改革路径

在我国金融制度变迁过程中,区域差异性非常明显。在计划经济时代,金融资源统一配置,无法有效发挥市场化作用;随着央行制度的建立和宏观调控方式的转变,货币政策逐步从国家信贷计划中独立出来,政府不再直接干预信贷资源在微观层面的配置。在经济转轨初期,存在明显的结构刚性和市场发育不足问题,在各经济部门非均衡发展的大背景下,单纯依靠金融市场配置资源导致了金融资源在宏观和中观层面上分布的失衡,货币政策差异化效应也演化为非均衡效应;建国以后,直至20世纪90年代中期以来,我国没有独立的货币政策框架,金融资源(主要是信贷资金)在微观上整体缺乏效率,统一的金融政策和制度安排忽视了区域经济发展的差异,对欠发达地区形成了区域金融压抑,客观上加剧了差异化效应;现阶段金融体制改革进行到了注重转换央行职能、建立适应市场经济的金融结构的深化阶段,区域金融布局从行政性均衡向市场化非均衡发展,资金配置突破行政区域限制,以利益为导向实现跨区域流动,融资机制从单一走向多元,国家的金融调控政策效应从无差异到区域差异化。金融体制的改革历程说明了我国货币政策区域效应的历史渊源。

(二)市场化进程

各地区经济发展程度和市场化改革进程的不同也是形成货币政策区域差异的重要原因之一。东部地区市场化程度较高,货币政策传导机制相对完善;中西部地区市场化程度较低,货币政策的传导机制受到一定的阻碍。从资金来源上来讲,东部地区基本形成了市场化的经济发展模式,要素流动性较高,资金来源渠道较多;而中西部地区要素流动效率较低,资金来源渠道相对较窄,更多依赖国家扶持。在资金使用上,东部地区处于“高投资、高收益、高收入、高储蓄”这样一个资金供需的良性循环中,而欠发达地区积累严重不足,资金吸纳能力较差。这些基于市场化进程不同而形成的区域差异,导致货币传导机制的差异,最终导致不同的货币政策区域效应。

(三)资金报酬率

从微观层面来讲,区域间资金报酬率的不同或许才是形成货币政策区域差异的根本原因。根据比较利益理论,刺激要素流动的根源在于区域间要素价格的差异。在假定资金成本不变的基础上,作为要素的资金本身,其价格差异主要反映在不同区域的资金报酬率上。鉴于区域比较优势和规模经济效益的存在,不同地区的资金报酬率并不相同,因此出现了资金为寻求更高的利润在区域间流动。如果由发达区域流向落后区域,有利于缩小区域差异,反之,将加剧区域间经济发展的不平衡。我国信贷政策区域效应中呈现的资金流向上的差异从根本上是由不同时期不同地区的不同资金报酬率决定的。

四、货币政策区域效应根本对策

近年来,人民银行也加大了对货币政策区域效应的关注。2005年,人民银行开始采取差别化的存款准备金率,发行具有差别化功能的定向票据。2009年,开始实施差别化的房贷政策。 2012年,首次放宽存贷款利率,为实行差别化的利率政策探索经验。但这些措施大都着眼于调剂资金流动性,难以从根本上矫正货币政策的区域差别化效应。

根据区域经济干预理论,矫正货币政策的差别化效应,应从缩小区域金融差异入手。我国目前尚处于转型时期,在缩小区域差异过程中,必须结合国情,综合运用自上而下和自下而上两种途径,实施灵活多样的区域货币政策。

要实施区域货币政策,首先要协调货币政策决策集中性和操作区域性的矛盾。区域差异性决定了统一货币政策框架下实施区域货币政策的必然性。因此,区域货币政策不能否定决策的集中统一性,而只能是在体现区域差异的相机抉择原则上,分层次、有区别地实施必要的差异性操作。区域货币政策的目标不是消除一般意义上的区域差异,而是要缩小过度的区域差异。因为一般性区域差异是经济发展过程中的一般规律和常态,只有过度的区域差异才有损于帕累托最优的实现。

实施区域货币政策的焦点在于中央与地方关系的处理上。本文认为,中央政府应根据全国区域金融发展差异的总体情况,明确国家综合利益目标,制定区域金融发展差异调控的总体目标,构成区域金融发展的外部约束。在此约束下,区域政府应根据区域综合利益目标,制定区域金融发展的基本目标,然后地方政府与中央政府之间通过相互沟通与共同对话,共同制定区域金融发展差异的调控措施。由此本文强调,货币政策区域化的根本是要释放市场力量,发挥市场行为,中央与地方之间应该是组织而非领导关系。

参考文献:

[1]曾康霖.要注重研究区域金融[J].财经科学,1995,(4).

[2]张志军.中央银行应该注意金融调控的地区差别化[J].理论研究,1999,(6).

[3]孙天琦.货币政策:统一性前提下部分内容的区域差别化研究[J].金融研究,2004,(5).

[4]王维强.我国区域金融政策问题研究[J].财经研究,2005,(2).

[5]张永军.中国宏观经济形势分析与政策建议[J].中国市场,2013,(11).

(编辑:周南)