功能敷料的“伤口湿润环境愈合”理论与实践

,,,

东华大学 纺织学院 纺织面料技术教育部重点实验室(上海, 201620)

敷料,大多数人的认知或许还停留在纱布和创可贴,但实际上,随着伤口护理理论的发展和成熟,现今的功能敷料不再仅仅局限于此。而敷料的研究也从最初的纺织学科扩展为纺织、材料学、病理学、医学、药学等多学科的交叉。本文将在回顾敷料发展历程的基础上,阐述“伤口湿润环境愈合”理论,并比较分析数种功能敷料在结构和功能设计中应用 “伤口湿润环境愈合”理论的实践。

1 伤口的愈合与理想敷料的要求

1.1 伤口的类别及其愈合特性

伤口是由机械、电、热、化学等因素造成的或由一种医学或生理变态形成的皮肤缺陷[1]。根据宏观分类,伤口可以被分成开放性伤口(open wound)和闭合性伤口(close wound)[2]。其中,闭合性伤口主要包括挫伤、血肿和挤压伤。该类伤口的治疗方法往往不同于开放性伤口,因此在文中不做赘述。本文所介绍的敷料,主要针对开放性伤口(简称伤口)的治疗。

伤口也可以根据病理学、受伤部位、致伤原因或伤口颜色等条目进行分类。一般来说,根据愈合时间长短,可以分为急性伤口和慢性伤口;根据伤口表面色泽,可以分为红、黄、黑三类;根据受伤原因,可以分为机械性或创伤性伤口、热损伤或化学损伤伤口、溃疡性伤口以及放射性伤口[3]。

伤口愈合是指机体组织遭受创伤后进行再生修复的复杂过程[4]。以皮肤伤口的愈合过程为例,包括伤口早期的炎症反应、伤口收缩、肉芽组织增生和表皮再生等阶段。

(1)炎症反应是伤口愈合的始动环节。一方面,巨噬细胞清除坏死细胞、细菌和异物;另一方面,由于毛细血管扩张,引入大量水分,改变局部渗透压,表现为局部水肿,并形成渗出物和血凝块。如无感染,炎症反应将持续(2~3) d。

(2)伤口收缩。(2~3) d后伤口边缘新生的肌成纤维细胞牵拉伤口,促使皮肤和皮下组织向伤口中心收缩,伤口缩小[5]。

(3)肉芽组织增生。肉芽组织一般是自伤口底部和边缘向上生长,第(5~6) d起成纤细胞产生胶原纤维,随着胶原纤维的增加,开始出现瘢痕。

(4)表皮再生。创伤后24 h内,伤口边缘的基底细胞增生并向伤口中心移动,随后形成单层上皮,覆盖在肉芽组织表面,然后分化为鳞状上皮[5],进而完成皮肤的重塑。愈合过程的各阶段之间相互交叉、相互重叠,并涉及多种炎症细胞、修复细胞、生长因子和细胞外基质等成分的共同参与。

患者本身的身体素质和伤口护理的情况不同,伤口愈合过程中各阶段的具体表现和持续时间也有所差异,对治疗过程中所使用的敷料也有不同的要求。

1.2 理想敷料的基本要求

不同的伤口在尺寸、形状、渗出液量等方面都有很大的区别,在伤口愈合的各阶段所表现出的特点也有不同。因此伤口对敷料的要求也不同。但总地概括起来,理想的敷料应当具有以下几项功能:

(1)物理屏障,即利用医用敷料使伤口与环境相隔离;

(2)较高的体液吸收性,控制伤口的液体,即向伤口提供一个湿润,但又不过度潮湿的微环境;

(3)控制伤口上产生的气味;

(4)低粘连性,好的医用敷料既能很方便地贴附在伤口上,又能很方便地从伤口上去除;

(5)保证伤口处不受细菌感染,控制进入敷料结构中的细菌和微生物增长,防止交叉感染[6];

(6)对人体无刺激[7];

(7)减少或去除疤痕的形成。

对于特殊的患者群体或治疗部位,敷料应当具有相应的附加功能。例如,用于肘关节、膝关节的医用敷料要求具有良好的强力和一定的弹性恢复能力,从而防止运动过程中由于敷料破损而造成的伤口二次损伤;对一些洞穴型伤口,如果没有放入填充物,伤口的两壁将会粘合,因此需要使用填充型敷料以避免伤口两壁之间的粘连;对于人体由于伤口打破了正常的金属离子分泌渠道而产生的金属离子不平衡,可由含金属离子的敷料来补充[6]。

2 “伤口湿润环境愈合”理论

2.1 传统敷料理论及其敷料

伤口护理的理论与方法经历了数百年的演变,文艺复兴时期依靠迷信和经验护理伤口。早期战场上人们使用沸腾的油治疗伤口。后来由于战场上油品供应缺乏,被称为“外科手术之父”的Ambroise Paré用松脂、蛋黄和玫瑰油的混合物来治疗伤口[8]。20世纪60年代,抗生素被用来处理伤口的局部感染部位。传统观念认为伤口护理应当保持在干燥暴露的环境中,因此很长一段时间都是以干性敷料作为临床治疗的工具。这主要包括技术含量较低的纱布、纱布块、棉花球和棉垫等。这些传统敷料无法保持伤口湿润;纤维粗糙易脱落,有可能造成异物反应;无法有效阻止细菌入侵;伤口易与纱布发生粘连,换药时会造成二次损伤。

2.2 “伤口湿润环境愈合”理论

20世纪50年代之后,“伤口湿润环境愈合”理论逐步产生和完善,随之而来的是湿性敷料时代。1958年,Odland首先发现:水疱完整的伤口比水疱破裂的伤口愈合速度明显加快。1962年,动物学家George Winter在“Natural”杂志上发表了题为“Formation of the scab and the rate of epithelization of superficial wounds in the skin of the young domestic pig”[9]的文章,证实用聚乙烯膜覆盖实验猪伤口后,其上皮率较暴露于空气中的伤口而言增加一倍,这一实验奠定了采用湿性敷料护理伤口的理论基础。

慢性伤口是全球伤口护理学中一个极具挑战性的课题,据统计每年有超过1 300万患者要忍受慢性伤口的折磨[10],这不仅为病人带来痛苦,并且消耗了巨大的医疗资源。目前,“伤口湿润环境愈合”理论已经成为慢性伤口处理的“黄金标准”。

“伤口湿润环境愈合”理论的机理包括以下几点:

(1)有利于细胞的存活,促进伤口释放生长因子,调节和刺激细胞增殖;

(2)有利于成纤细胞的生长,促进肉芽组织形成,缩短伤口愈合时间;

(3)促进伤口释放并激活多种酶类,进而促使纤维蛋白酶溶解坏死组织;

(4)减少换药疼痛,避免二次损伤。

当然,这里所说的湿润环境并不是将伤口浸泡在渗出液中的潮湿环境,而是要求构建一个适合于伤口愈合的微环境。该环境概括而言指的是适度湿润、温暖、微酸(pH 6.4±0.5)、低氧或无氧的环境。

3 功能敷料的结构功能设计与实践

下面通过具体分析两种功能敷料的结构设计,从而进一步阐述“伤口湿润环境愈合”理论在实际中的应用。

3.1 痊愈妥(ALLEVYN)敷料

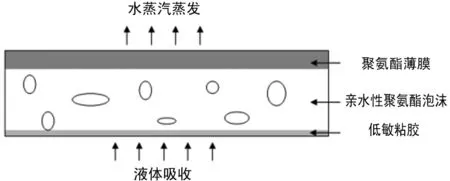

ALLEVYN是英国smith&nephew公司推出的一款聚氨酯类敷料。该敷料使用三层层压技术(Triple-action technology)[11],将疏水性聚氨酯薄膜、亲水性聚氨酯泡沫和低敏粘胶组合在一起。

图1 ALLEVYN三层结构示意图Fig.1 Triple-action technology of ALLEVYN

最表层的疏水性聚氨酯薄膜直接与空气接触,既能承担物理屏障的作用,又能保证氧气、二氧化碳等气体物质通畅地传输。

中间的亲水性聚氨酯泡沫属三维多孔结构,能有效维持伤口表面的湿润环境。其亲水特质和多孔结构能快速吸收伤口表面的渗出液,防止伤口被浸泡在渗出液中。当液体进入孔隙后,敷料又表现出持水性,即在压力条件下水不易被挤出,这就为伤口提供一个湿润的环境。其较强的吸收能力适用于中量至大量渗液的伤口,但是由于吸收性太强,对低度渗出液的伤口使用可能会影响自身的清创过程[12]。

与皮肤直接接触的是硅树脂凝胶,该凝胶具有一定的自粘性,可以自动粘附在伤口上,去除时不会造成疼痛或二次伤害。这种自粘性粘胶剂也是敷料,尤其是与伤口直接接触层的发展趋势。

3.2 爱康肤(AQUACEL)敷料

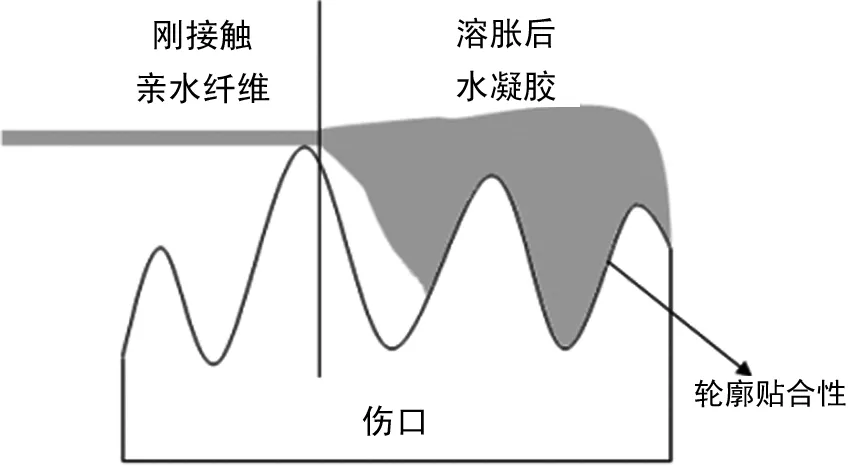

AQUACEL是英国ConvaTec公司推出的一款羧甲基纤维素钠纤维医用敷料。该敷料使用亲水纤维技术(Hydrofiber technology)[13],特点如下:

(1)溶胀与锁定

当敷料与伤口接触后,每一根独立的纤维都因渗出液进入而溶胀,变成水凝胶。这一过程中可以吸收大量的液体,并与之牢固结合,这样既能避免渗出液浸泡伤口,较少感染风险,又使溶胀后的纤维具有一定的湿度,为伤口提供一个稳定的微环境。此外,由于纤维溶胀使纤维间隙逐渐减小,细菌和伤口碎片被夹持在纤维之间无法运动,外界的细菌也无法通过纤维间隙进入,从而起到一定的抗菌作用。

(2)轮廓贴合性

由于该敷料遇水变为水凝胶,覆盖在伤口表面时能够与伤口牢固贴合,为伤口提供一个封闭的微环境,避免由于伤口凹凸不平造成无效贴合。

图2 亲水纤维技术示意图Fig.2 Hydrofiber technology of AQUACEL

上述两种较为成熟的敷料产品都成功地实践了“伤口湿润环境愈合”理论,不过就思路而言却各有千秋。前者主要是在结构上匠心独运,运用一个强大的三维空间结构实现液体的吸收与锁持;而后者则巧妙地运用敷料原材料的特性,将材料优势尽可能发挥到最大。

3.3 其他敷料

随着高分子工业的发展,合成材料制备的合成敷料也日益增多,表现出功能优势。除了上述介绍到的泡沫型、水凝胶型敷料以外,水胶体型敷料也能够实践“伤口湿润环境愈合”理论。水胶体型敷料能够溶解于水,并在一定条件下充分水化,形成粘稠、滑腻的溶液或胶体,从而为伤口提供湿润的环境。该类敷料一般由聚氨酯基材和水溶性高分子混合物共同组成,其中水溶性高分子通常会添加明胶、果胶或羧甲基纤维素微粒等。目前已证实,水胶体敷料能够增加成纤维细胞的数量,促进伤口愈合。

对于不同的伤口,需要采用不同的敷料来维持伤口湿润。一般来说水凝胶和水胶体可以保持湿润,不过比较适合渗出液相对较少的情况;当伤口会产生大量渗出液时,对敷料的液体吸收性要求也会提高,泡沫型就成为不错的选择。

4 功能敷料的湿润环境愈合性能评价

如何判定医用敷料是否能够很好地实践“伤口湿润环境愈合”理论是敷料很重要的性能评价项目。除了对敷料的吸湿机理进行研究与分析以外,通常会借助定量指标来评价湿润环境愈合性能。其中最重要的两项指标是敷料液体吸收性和给湿性:前者指的是敷料从伤口吸收液体的能力,液体吸收性好的敷料能防止渗出液在伤口表面堆积;后者指的是敷料向伤口交付液体的能力,即适当地为伤口提供一定的水分,维持湿润的环境。这两项指标的测试在标准YY/T 0471.1-2004“接触性创面敷料试验方法 第1部分:液体吸收性”[14]中统称为创面敷料的液体亲和力,其测试方法标准也已明确给出。

在此基础上,可以根据敷料的原材料和特质进行补充实验。例如,伤口的一部分渗出液会被吸收在纤维与纤维之间的毛细空间中,这种形式结合的液体由于与敷料结合力较弱而易扩散,使伤口周围皮肤感染甚至溃烂,秦益民等人一直致力于该项测试的完善,将吸湿后的敷料进行离心脱水(离心管速度1 200 r/min,脱水时间15 min),其脱水前后的质量差即可评价纤维与纤维之间的分布[6]。

5 总结与展望

“伤口湿润环境愈合”理论已成为伤口,尤其是慢性伤口护理的新准则,该理论为功能性敷料的研发带来了巨大的变革,实践效果良好。然而,伤口的发病率和并发症等难题依然困扰着医学界。进一步联合多学科协同研究,开发更具针对性、高效低成本的功能敷料将是努力的方向。

[1] 秦益民.新型医用敷料:伤口种类及其对敷料的要求[J].纺织学报,2003,24(5):501.

[2] Wikipedia.Wound[EB/OL].http://en.wikipedia.org/wiki/Wound#Classification.

[3] 卢芳,冯毕龙.伤口的分类及处理原则[J].中国临床护理,2010,2(4):365.

[4] 吴炳盛,景湲,等. 病理学[M].南京:东南大学出版社,2007.

[5] 陈平圣,冯振卿,等. 病理学[M].南昌:江西科学技术出版社,2007:24-25.

[6] 秦益民.功能性医用敷料[M]. 北京:中国纺织出版社,2007.

[7] 王璐,金马汀等. 生物医用纺织品[M].北京:中国纺织出版社,2011:171-172.

[8] James Q. Del Rosso. Wound care in the dermatology office: Where are we in 2011[J]. Journal of the American Academy, 2011, 64(3):S1-S3.

[9] Winter G. D. Formation of the scab and the rate of epithelization of superficial wounds in the skin of the young domestic pig[J]. Nature, 1962, 193(4812) : 293-294.

[10] 周杰. 纺织医用新型伤口护理湿性敷料[C]. 2009中国医疗卫生用纺织品创新发展论坛,2009,100-101.

[11] The website of smith & nephew (global). Triple-action technology[EB/OL].http://global.smith-nephew.com/master/29293.htm?Nav=false.

[12] 《中国组织工程研究与临床康复》杂志社学术部.医用敷料研究与应用的中国之路[J].中国组织工程研究与临床康复,2011,15(16):2856.

[13] The website of ConvaTec. The Hydrofiber Technology[EB/OL]. http://www.hydrofiber.com/en/hyus-technology/hyus-internapag/0/accessser/0/3419/8228/hydrofiber-technology.html?gclid=CKbRodnWkp4CFRlcagodISGGnA.

[14] 中华人民共和国医药行业标准,YY/T 0471.1.接触性创面敷料试验方法 第1部分:液体吸收性[S].2004.