基于乡土案例探究的地理教学模式

江苏省苏州市工业园区星海实验中学(215021) 金爱春

西安交通大学苏州附属中学(215021) 王晨光

一、背景提出

地理课程标准中指出:学习生活中有用的地理;学习对终身有用的地理;改变地理学习方式;构建开放式地理课程等。在课堂中使用乡土地理案例组织学生开展自主学习、合作探究等教学活动,既能够激发学生学习地理的积极性,提高学生的地理素养和地理科学能力,体现生活中有用地理的理念,又能通过乡土案例达成三维教学目标,实现培养学生掌握学科研究的方法,建立与人沟通的能力,培养具有合作能力和竞争力的未来公民。

地理科学素养和地理科学能力的提高不是通过教师灌输得到的,而是学习者在一定的情境即社会文化背景下,借助其他人(包括教师和学习伙伴)的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式,在亲身体验之后才能真正形成。教师则由知识和方法的传授者、灌输者转变为学生主动建构意义的帮助者、促进者。如何帮助学生主动参与学习,提高学生的学习状态;如何选择合理的学习资料,设计高效的教学模式,这是教师必须面对的一个课题。

二、理论依据

动机理论认为内源性动机可以激发个体内在兴趣、好奇心和成就需要,并在学习活动过程中获得满足。[1]合理的生活情境和乡土案例在激发学生兴趣时已经唤醒学生已有的知识与经验,使之成为中学教学过程中激励学生学习的内源性动机素材。

建构主义认为发展是一种建构过程,是个体在与环境相互作用过程中不断把最近发展区转化为现有发展区,把不会的变成会的,所以个体已有的认知结构起着特别重要的作用,在认识客观世界的过程中认知结构也不断丰富发展。[2]据此可以看出,学生已有的知识和经验是重要的课程资源,教师如何挖掘和利用与个体生活世界相关的间接经验,指导学生通过经历、体验、探究和感悟把间接经验转化为直接经验,使直接经验不断丰富、发展,从而实现知识和能力的统一,改善课堂教学,建立特色课堂,是教学发展的必然要求。

三、实践探究

笔者在《苏州乡土地理案例资源的开发》课题进程中,逐渐形成的课堂教学模式——回归生活、探究乡土、关注社会、快乐成长。“回归生活”指在地理教学过程中适时引用学生生活中的教学案例,激发学生的学习兴趣和好奇心,充分调动学生的学习积极性;“探究乡土” 指在地理教学过程中以乡土地理案例为对象进行探究活动,学生在探究的过程中逐步建构起知识体系,并使自己的实践能力和创新能力得以有效提升,逐步提高地理素养和地理能力;“关注社会”指学生在建构知识后,联系实际,关注社会问题和现象,拓展课堂;“快乐成长”指学生在自由、民主、宽松、和谐的教学环境中健康成长,使课堂教学处处涌动着生命的活力。这种模式不仅体现“从生活走向地理,从地理走向社会”的课程理念,而且有助于学生逐渐融入社会,培养有独立行动和独立思考能力的社会主体人。

1. 回归生活,设疑激趣

生活离不开衣食住行,从生活中学习地理,是地理新课程标准中最基本的理念。我们的教学应尽量还原生活,并尽量以贴近学生的生活实际作为导入,迅速缩短地理与生活的距离,将教学活动置于逼真的社会背景之中,从而激发学生学习地理的强烈愿望,将教学的目的要求转化为学生的内在需要,让他们在生活中学习,在学习中更好地生活。

案例1“水资源的合理利用”教学片段

情境导入:苏州自古以来就是鱼米之乡,作为“东方威尼斯”——苏州,水做的天堂,《太湖美》歌曲家喻户晓,因为水的滋养,苏州才会如此灵动、鲜活、美丽!苏州特产大闸蟹、水八仙都因水而闻名于世,水资源的数量、质量对苏州的发展有哪些影响?……

这种从生活实际入手的导入方式,使原来枯燥无味的地理知识生活化,让学生感觉地理知识就在自己身边,渗透到生活中的各个角落,容易激发学生的学习兴趣,变“要我学”为“我要学”,变外源性动机为内源性动机,这样学习地理的过程也就变成了学生提高生活能力的过程,充分体现地理为了生活,地理培养善于生活的公民,一切以学生发展为本的新课程理念。[3]

2. 探究乡土,提高能力

乡土案例着眼点是调动学生个人已有知识和经验并转化为学习动机,以此为载体教师预设一系列渐进式、启发性问题情境和探究过程,学生很自然地开动脑筋、研究问题、讨论问题、分析问题并最终解决问题,从而体验整个原理知识的生成过程,提高了学生的思维能力和地理素养。

案例2“家乡的农业园区是什么样”教学片段

探究1.苏州太湖西山岛的农业园集茶园、梅园、花卉、油菜、水产和高科技农业园为一体的农业模式,阐述该农业模式理念和经济效益。

第一步:通过学生熟悉的西山岛中农业园理解生态农业和观光农业,该农业模式既能满足现代社会人们回归自然的精神需求,同时提高农村的经济效益。

探究2.如何缓解苏州太湖西山岛农业园的尴尬——观梅花的人不多,梅子难销。

第二步:交通等基础设施需要完善、宣传力度不够,市场还不够成熟。

探究3.苏州太湖西山岛农业园的主要区位因素是什么?

第三步:通过苏州太湖西山岛农业园与苏州市的位置关系、生态农业和观光农业的特点可以推理出该农业模式应该以靠近大城市、交通便利、完善的基础设施作为保障。

第四步:按照以上的思路完成红太阳农业园的相关问题。

学生通过主动探究身边的乡土案例,层层递进,生成原理,既掌握了知识,又让学生在探究问题的过程中提高解决问题的能力,并且能把探究思维和方法内化为终身素养。

3. 关注社会,推陈创新

社会就是一个无形的大课堂,启发学生时刻关注社会热点,并且提出自己独到见解。不仅拓展了课堂,使所学知识得以巩固和迁移应用,而且催生学生的创新能力,培养学生学以致用的好习惯,不断丰富学生的地理素养,为学生今后能顺利融入社会做好铺垫。

案例3“水污染及其成因”教学片段

探究1.分析素材,对比分析太湖水曾经“质清水秀”,而今“质劣水臭”的原因。

第一步:通过素材可以知道今天的太湖流域在中国经济中已经处在一个举足轻重的地位,乡镇企业作为全国的领头羊,长三角城市群是世界第六大城市群,太湖平原是全国性商品粮基地,农业发达,生产和生活带来大量的污水,当污水的排放量超过了太湖的净化能力时就出现了水污染。

探究2.分析素材,对比分析太湖水无锡段“水臭”,而苏州“水秀”的原因。

第二步:太湖地处亚热带季风气候区,水温高时盛行偏南风,使蓝藻易聚集在无锡太湖水域;水体流动性差。

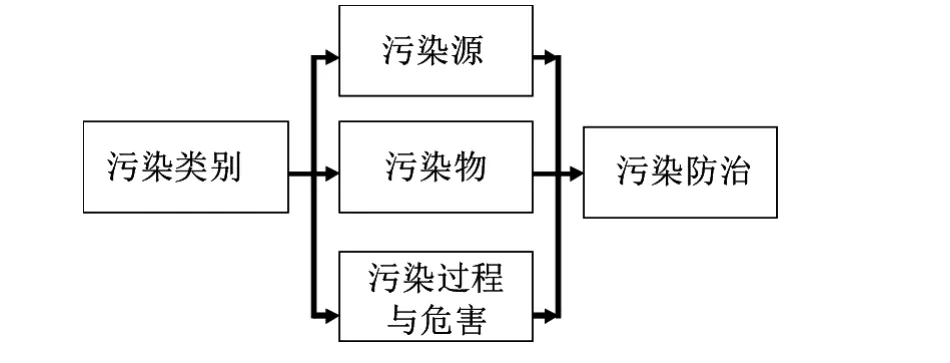

探究3.如何将太湖水无锡段“质劣水臭”还原为“质清水秀”,建立水环境污染治理的思维模式。

第三步:思维模式:污染类别→发生机制与影响→研究的目的(防治),具体如下图:

水污染模式图

探究4.用水环境污染的思维模式分析我国诸多湖泊经历的现象:50年代淘米洗菜,60年代洗衣灌溉,70年代水质变坏,80年代鱼虾绝代,90年代身心受害。

第四步:从上世纪50年代后期起,随湖区周围经济活动增加和人口过快增长,流域内生态环境遭到严重破坏,湖盆淤积严重,水质恶化,导致湖内水藻大量繁殖,遍布全湖,严重时呈粘粥状,且腥臭逼人,影响人们的身心健康。所以我们要积极行动起来,采取有效措施,不能让所有的湖泊都被污染,不能让一直滋润我们的湖泊沦为忧患。

引导学生时刻关注家乡的发展变化,了解家乡的地理问题,为家乡在发展过程中产生的问题提出合理的建议,树立社会责任感和环境保护意识,有利于培养学生正确的人地观和可持续发展观。

4. 快乐成长,实现自我

案例4“城市内部空间结构” 教学片段

探究.易中天做客苏州时说苏州工业园区是他见过的最理想的城市模式;既有现代城市所有的功能,同时,人们还能享受大自然的恩赐,三个湖泊,大面积的绿化。如果你是规划师,请客观评价一下苏州工业园区的模式。

同学甲:苏州工业园区在北部和东部还有很多工厂,对城市有污染。

同学乙:学校地处商业区和住宅区过渡地区,但是学校南面有一些工厂,最好迁移至外围工业区,或者变污染大的工业为低污染工业。

同学丙:苏州工业园区在继承苏州古城区的基础上有所创新,同心圆模式,效果甚好。

同学丁……

学生在教师的指导下,各抒己见,畅所欲言,依据已学知识在自由、民主、宽松的环境下任意辩论并说出自己的观点,使课堂充满生命的活力,使学生的表达、交流、应变、归纳、演绎、分析、综合、推理与预测等能力得以提高,学生在和谐的环境下快乐成长,为其终身发展奠定基础。

总之,课堂与生活紧密联系起来,与社会实践结合起来,一方面可以激发学生的学习兴趣,使学生主动在乡土生活案例中体会、体验、拓展;另一方面学生在体验和感悟中得以发展,快乐成长。所以说这种植根于生活世界并为生活世界服务的课堂教学,才具有深厚的生命力。

[1] R.M. 加涅著, 皮连生译. 教学设计原理[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1999.

[2] 张丽洁. 中学化学教学中问题情境的创设研究[D]. 山东师范大学, 2003.

[3] 杨代虎. 中美地理课程标准对比研究[D]. 南京师范大学, 2005.