论群体性突发事件政府危机公共传播——以10.17泸州群体事件为例

吴 媚

(西南交通大学艺术与传播学院,四川 成都 611756)

一、群体性突发事件和信息公开制度的定义

(一)群体性突发事件:我国颁布的《国家突发公共事件总体应急预案》对“群体性突发事件”的定义已给出确切阐述:突然发生的危及或可能危及社会公共安全的紧急事件,特指某一特定群体为满足某种要求或基于某种诱因,大多以暴力方式公然实施危害社会的行为并导致事态扩大、冲突加剧。严重扰乱社会秩序、危害公共安全、破坏国家政治稳定和社会安定团结、应立即予以处置的事件。[1]突发性事件强调“突发性”和“群体性”,往往伴随着集体打、砸、抢、烧,造成局部社会动荡和骚乱。“群体性突发事件”,顾名思义具有突然性和公共性特点,即事件突然发生,不容人们去思考和决策;事件发生造成的后果危害或影响范围很大。正因为如此,群体性突发事件发生以前预兆不明显,发生后事件的发展趋势和影响又难以预估,政府难以做出准备判断和预测,这给政府决策者带来巨大压力,在群体突发事件爆发的短时间内必须找到一个恰当的危机传播处理方案,让事件迅速地得到控制。

(二)政府信息公开制度:指政府有权力和义务,根据公众的愿望和需求,对除国防、外交、司法等领域的机密以外的、不危及社会安全和国家利益的所有信息进行公开,并使公众能够方便获取的行政管理制度。2008年5月1日《中华人民共和国政府信息公开条例》开始施行,条例的实施保证了公民依法获得政府信息的权利,实现了公民对政府工作的知情权、参与权和监督权。

二、事件回顾

2012年10月17日17时20分左右,四川省泸州市110指挥中心发出指令,龙马潭区红星路发生交通拥堵,要求附近交警及时赶赴现场疏堵,泸州市交警支队三大队两名辅警立即赶赴现场。在现场维护交通秩序时,发现一辆车牌为川E36430的白色大货车违反临时停车规定。两名辅警随即喊话要求该货车驶离,但该货车司机拒不配合,辱骂执勤辅警,双方发生抓扯。其间,司机突然不适,并呼叫“车上有药”。辅警上车寻药未果后,当地群众在车内找出药品给司机服下。此后,司机不适加重,辅警随即呼叫指挥中心,通知120救护车赶赴现场施救。货车司机经现场抢救无效死亡。在处置、施救过程中,现场逐渐聚集较多群众,最多时围观群众千余人。部分情绪激动人员袭击前来处置事件的警察,并推翻7辆警车,其中5辆警车被点燃,两辆被烧毁。10月18日2时30分左右,在当地政府积极协调下,死者家属将遗体送往市殡仪馆,此后事态逐渐平息。4时许,围观群众全部疏散,事件得到平稳处置。

三、群体性突发事件的特征和诱因

一般来说,群体性突发事件都包含如下一些特征:

(一)导火索。群体性突发事件往往都有一个点燃事件的导火索,导火索与事件有直接的联系,是事件本身的一个内容或开端,导火索刺激了群体的情绪,导致事件不断扩大,甚至导致群体暴力事件的发生。

(二)群体性。群体性突发事件还有一个特征就是它的群体性,这样的群体往往是非正式的、自发的、彼此陌生的,他们却有着共同的利益关系、类似的思想情感和共同的行为目标。参与群体性突发事件的人员往往是为了实现某方面的利益或达成某方面的需求,最终在意见领袖的煽动和鼓舞下做出暴力行为,发泄心中的不满情绪。

(三)情绪激昂。参与群体性突发事件的人员常常是一些非直接利益者,他们之间有很明显的情绪“共鸣”,他们通过心理暗示、行为模仿和感染来形成人群的聚集和围观并伴随着暴力行为,此番泸州事件,正是这些非直接利益者在对社会不满及法不责众的“心理共鸣”下,借机参与“起哄”,发泄心中不满的非理性表现,导致情绪发酵如“雪球”越滚越大,最终达到狂热的程度,失去理智,行为失控。这里需要特别说明一下,在群体性突发事件中,很多群众仅仅是一种“情绪”,压抑久了一有机会就爆发,特别是当许多人介入到那些与己无关的群体事件发泄自己情绪时,往往会加剧矛盾冲突的烈度和复杂性。

(四)谣言迅速传播。群体性突发事件的另一个特征就是它经常伴随有谣言的迅速传播,特别是在新媒体环境下,谣言通过贴吧、微博等裂变式传播,最终导致事件的进一步恶化。在此次泸州群体事件中,网络上出现谣言称货车司机是被3个警察打死的等不符合事实的言论,加剧了政府处理危机事件的难度,也最终成为了暴力事件的助推器。[2]

导致群体性突发事件发生的诱因是复杂多方面的,这些诱因包括政府公信力不高,信息公开不及时、媒体策略没有与时俱进等。

四、信息公开的好处

政府信息公开事关公民的知情权,政府信息公开能够消除民众的误会。近年来,在我国社会转型过程中,社会不公、贫富差距、诚信危机等各种矛盾在积累和叠加,仇官、仇富、同情弱势等社会心态已成惯性思维并存在着蔓延趋势。[3]在官民发生矛盾纠纷时不管真相如何,民众总是宁愿相信弱势一方,而将矛头对准官方。在我国近年来发生的多起群体事件中,现场流传的诸多传言对执法者行为的描述都存在着严重失真,却被很多在场者相信。政府做到信息及时公开可以缓解百姓对政府的质疑,重建政府的公信力。同时正如此次泸州群体事件,政府信息公开不及时、现场处置不力也导致谣言的迅速传播,谣言的煽动性导致非理性人群做出暴力行为,最终酿成危及社会安全稳定的恶果。同时政府信息公开有利于树立良好的政府形象。

五、政府的媒体策略及经验

从10月17日18时至10月19日12时,出现“泸州10.17群体事件”相关新闻、论坛主题帖信息量276篇,腾讯微博10万余条,新浪微博4万余条。新浪微博的微话题#泸州群体性事件#全部讨论有3191156条。

(一)苗头阶段:此次“泸州10.17群体事件”的爆发并无长时间累积过程,事件苗头直接起于两名辅警处置货车司机违法停车时发生抓扯,引发群众逐渐围观。在此事件中,出面进行交通执法的主体是无执法权力的两名辅警,货车司机不服从辅警指令,导致双方口舌之争,进而演变为肢体抓扯。在此阶段中,群众情绪表现为围观和好奇,网上只出现零星言论,发布泸州发生一起“拒不服从指令,司机与辅警发生抓扯”之类的信息,网民言论并无过激。在这一阶段,泸州政府在面对现场群众聚集人数增加的情况下,并未及时采取有效措施进行现场疏散,而是任由围观群众增加。

(二)升温阶段:随着抓扯行为的继续,货车司机出现身体不适,并呼叫“车上有药”,辅警上车寻药未果,群众却在车内找出药品。司机服药后不适加重,120救护车赶赴现场抢救无效死亡。在此期间,有现场群众声称,交警以为货车司机装死,拒绝拨打120;另有传言,辅警当场打死司机。随后,围观人群中陆续传出“3个警察打死一个货车司机”的说法,传播范围逐渐扩大。虽有该区领导在现场向群众喊话,让大家不要相信谣言,称死者系交警让其将货车从路中央挪开时,突发疾病(或为心脏病)而死,并承诺会进一步调查死因。但现场群众并不相信官方的现场辟谣说法,人群中陆续出现呼喊、起哄,围观人群不断增加,现场混乱加剧。少量群众将矛头指向现场维持秩序的警察,个别愤怒人群开始投掷石块和瓶子。在此阶段,网上言论逐渐增多,一时间“泸州交警打死货车司机”的说法被扩散,各论坛、贴吧、微博增加现场人群聚集图片和配文,网民直接表达不满情绪。如在新浪微博平台上,网民发表大量泸州事件现场照片,其中包括死者躺在一辆卡车旁边的照片。凤凰网视频《泸州红星村农贸市场交警打死人》、天涯社区帖文《泸州出大事了:三个交警打死一个司机,后来,三辆警车燃了……》、腾讯大成网帖文《泸州交警打死人了,现场已经失控(有图有真相)》等,所有帖文都将矛头直指交警恶性执法,并带有较强煽动性。在这一阶段泸州政府没有及时地在第一时间发声避免社会恐慌,把舆论主动权交给不明真相的网友,任由扩散谣言,网上的围观议论成为现实的聚众闹事的助推器。现场辟谣也缺乏说服力,只是现场以官方口吻不断申明,但却不能拿出有利证据。

(三)爆发阶段:随着人群聚集,官方辟谣被群众认为是“推责”,现场不满情绪逐渐发酵。人群中陆续有人教唆砸车,部分群众开始响应。网上言论同步传递现场情况,各网络平台大量出现“泸州爆发群体事件”图文信息,从一开始“1辆警车被烧”发展到最后的“7辆警车被推翻,5辆警车被点燃,两辆被烧毁”,加之警方使用催泪弹驱散现场聚集民众,舆情瞬间被引爆,网络上疯传相关言论。网民纷纷表达愤怒情绪,质疑官方现场辟谣说辞,要求官方做出合理交代。网上舆论呈现“一边倒”态势,网民借机发泄对警察违法执法、暴力行为等的不满,出现攻击党和政府的言论。18日2时30分左右,在当地政府的协调下,死者家属将遗体送往市殡仪馆,事态逐渐平息。4时许,围观群众全部疏散,事件得到平稳处置。在这一阶段泸州市及时进行公开回应。18日5点5分,泸州市政府新闻办公室官方微博发布《泸州积极处置“10.17”事件》通稿,回应称货车司机因身体不适抢救无效死亡。10月18日上午8点30分,泸州市政府就红星小区事件召开新闻发布会,泸州市人民政府秘书长张文军就相关情况作新闻发布。19日下午,泸州市政府新闻办公室官方微博再次发布消息称,泸州市“10.17”事件死者尸检工作已经开始。

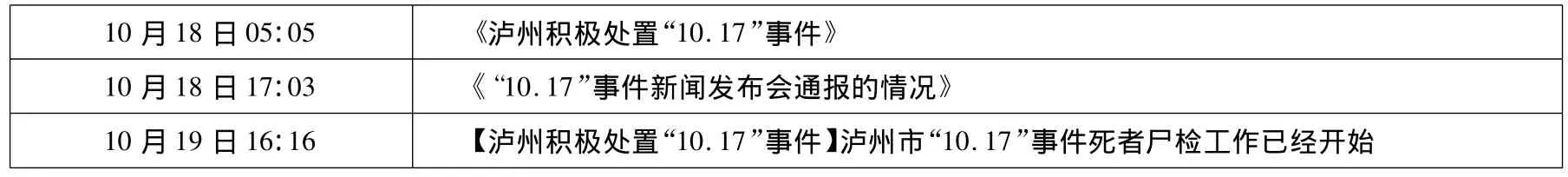

表 泸州市政府新闻办公室官方微博@中国酒城-最美泸州及时回应

“10.17泸州群体事件”与2008年发生的“6.28贵州瓮安事件”有共同点,政府在处理此类事件信息公开方面有进一步完善的地方。共同点在于两件群体性突发事件中,民众对政府都存在刻板印象,对政府部门的公正执法持怀疑态度,政府公信力亟待重建;事件发展过程中,都伴随着网络谣言的散布;都发生了群体暴力事件,严重扰乱社会次序,危害公共安全,出现了群体的打、砸、抢、烧的社会行为。泸州事件不到12个小时即予平息,政府官方新闻发布会在事件发生后的15个小时后即召开;瓮安事件在发生后的第四天,贵州省人民政府新闻办公室才举行新闻发布会,公布事件真相。虽然最终都平息了事件,但事实说明,能不能在第一时间及时、真实、准确地发布信息,正确地引导舆论,对突发事件的处置至关重要。纵观泸州市对事件的处置,有以下两方面经验值得借鉴:

1.信息及时上报。事件发生后,现场警察将情况及时上报至上级领导,泸州市委、市政府领导第一时间赶赴现场,市委书记刘国强第一时间赶到市110指挥中心指挥处置工作,市委副书记、市长刘强立即赶到事发现场进行处置,泸州市纪委、检察院根据市委、市政府决定,联合成立专案组,对事件展开调查。由于信息上报及时,当晚得到省委宣传部和省互联网信息办公室的大力支持,及时协调删除大量不实言论,为事件的处置赢得了时间。

2.信息及时发布。事件发生后,泸州市及时进行公开回应。前面已经提到,泸州市政府新闻办公室在事件发生十二小时内即连发三条长微博就事件进展信息做及时公布,泸州市官方就事件进展信息的及时发布,以及官方在善后工作中,主动安抚死者家属并及时达成处置协议的做法,疏导了民众情绪,使事件逐渐降温。

六、政府信息公开的策略模式

(一)政府信息公开的首要策略即对现场群众的信息公开,说服现场群众相信政府,消减群众对执法人员的质疑。此次泸州事件,围观民众为何相信违章司机是被辅警打死,纵然和一贯的仇官情绪有所关联,但直接导火索却是有关人员在执法时的不规范和不适当,对事实的解释不到位,由此引发群众的误解和怒火。

(二)在第一时间启动舆情引导机制,抢占“黄金1小时”,在事件发生过程中,要随时注意事件的发展扩大,提高舆论的引导水平,注意谣言的遏制,疏导不明真相被煽动的群众,让群众了解真相,保证其知情权。[4]

(三)完善并有效实施新闻发布制度。这是政府与媒体一种对话的机制,媒体除了“听”以外,还有“问”的权利,媒体应站在公众的立场向政府提问,这是保证政府信息及时公开快速传达到公众的最有效途径。

(四)政府危机公关时需要媒介介入,利用媒体与公众沟通。可以邀请一些媒体,做一些专访或旁听相关事件处置会议,现场报道事件处置进程等。媒体配合政府及时大量地发布真实权威信息、新闻通稿,不仅可以保证大众的知情权,还可以消除受众心中的疑惑,消解谣言。[5]

(五)高度重视网络舆情,利用媒体开展网络公关,重塑政府形象。在政府官方网站同步公布事件处置信息,官方微博及时公布最新进展。建立网络舆情控制和引导机制。可以通过议程设置使网络舆情理性化,形成网上健康强势的主流舆论,可以邀请有权威的相关专家人士参与网民的讨论,直接提供专家的见解,或在线回答网民的问题,还可以邀请网评员在各大门户网站发帖等,做到先声夺人,先发制人。

[1] 王伟亮.群体性突发公共事件与危机传播——以贵州瓮安“6.28”事件为例[J].新闻记者,2008(08):15-19.

[2] 权姣.6.28瓮安事件与信息公开——关于群体暴力事件的分析[J].东南传播,2008(9):38-40.

[3] 康虞.略论突发群体性事件中政府信息公开——以“瓮安事件”为例[J].东南传播,2009(7):66-67.

[4] 梁丹妮.论突发事件中政府信息公开责任[J].法治论坛,2008(1):87-89.

[5] 赵士林.突发事件与媒体报道[M].上海:复旦大学出版社,2006:24.