法律实质类推及其不确定性

刘 红

(武昌理工学院 法学系,湖北 武汉 430223)

在法学论著和教材中,法律类推可以泛指类比推理在刑侦和司法中的各种应用,诸如犯罪侦查类推、侦查实验类推、比对推理、并案侦查、类推适用、判例类推等。法律类推的这种泛指,几乎可以见诸国内任何一种法律逻辑的教材。但在法律实践和法学方法论研究中,所谓“法律类推”,更多的时候是特指类比推理在司法审判中的运用,即类推适用或判例类推。这种法律类推,准确的称呼应该是法律审判类推,而类推适用或判例类推以外的法律类推则可以统称之为法律非审判类推。本文所讨论的法律类推,指的就是法律审判类推,包括类推适用或判例类推。

一、类比推理具有不确定性

法律类推,无非是类比推理在法律审判中的运用。因此有必要界定一下类比推理。

所谓类比推理,就是根据两个或两类对象在某些属性上都相同从而推出它们在其他属性上也相同的推理。其形式如下:

A对象具有 a、b、c、d 属性;

B 对象具有 a、b、c属性;

所以,B对象也具有d属性。

类比推理的一个经典案例来自荷兰物理学家惠更斯。惠更斯将声与光这两类现象进行比较,发现它们具有一系列相同的属性——直线传播,有反射、折射和干扰等;又知道声有波动性质,于是推出光也有波动性质的结论。

“光也有波动性质”这个结论应该说还是可靠的。然而同样运用类比推理,结论却很有可能是错误的。仍以声与光为例,科学家们已经知道声波是一种纵波(疏密波)——由介质振动而传播的机械波,如果同样根据声与光有许多相同属性从而推出光波也是纵波,结论就错了,因为光波属于横波,是电磁波。

类比推理的结论不具有必然性,法学专家自然也注意到了。德国法学方法论学者考夫曼在《法律哲学》一书中也举过类似的例子:“火星因着行星的特征:受太阳照射而暖和、有四季、白昼和空气……与地球一致;在合乎自然现象的法则这个比较点下,被推论出:在火星上亦和地球一样有生命存在。但如果我们根据,火星上的空气比地球上的稀薄得多,也可以反面推论,在火星上没有生命。”考夫曼说,一些尝试说明法律发现过程真实结构的人,不愿在这个程序中见到类推,“可能主要是因为类推的值得怀疑性和不确定性,而将其排除在法律之外。”[1](p115-116)

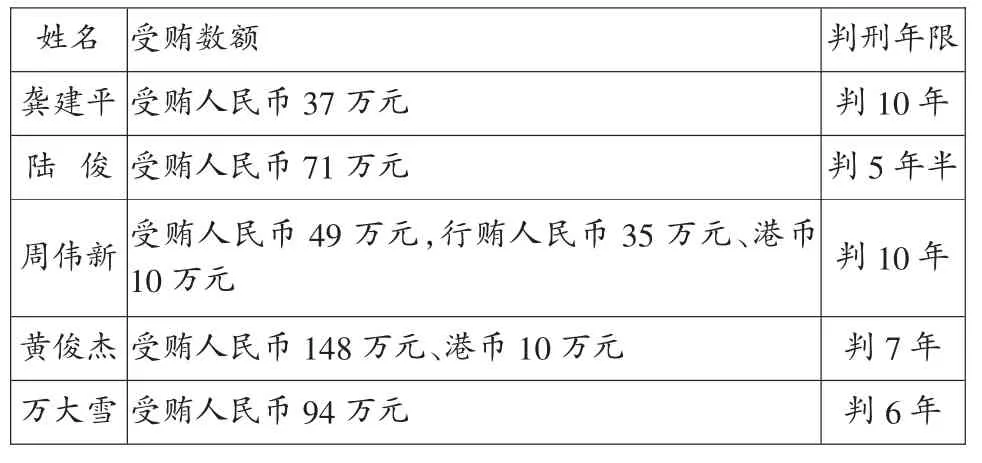

类比推理不具有确定性的例子,在法律实践中也并不鲜见。比如2012年2月16日,丹东市中级人民法院对足坛反腐窝案中的7名被告人和1家被告单位公开宣判。其中对“四大黑哨”(陆俊、周伟新、黄俊杰、万大雪)的判决一经宣布,就引来广大网友的质疑。在某大型门户网站推出的如何看待“四大黑哨”的一审判决结果的相关调查中,超过80%以上的网友认为判决结果量刑过轻。这些网友显然是拿当年龚建平因为受贿37万元而被判了10年与今天 “四大黑哨”的判决结果进行了类比(如下表所示):

姓名 受贿数额 判刑年限龚建平受贿人民币37万元 判10年陆 俊 受贿人民币71万元 判5年半周伟新受贿人民币49万元,行贿人民币35万元、港币10万元 判10年黄俊杰受贿人民币148万元、港币10万元 判7年万大雪受贿人民币94万元 判6年

网友的看法是否真有道理姑且不论,然而王全明律师对判决结果的解读倒是值得玩味的。王律师认为,法律上讲究“先定罪,后量刑”,由于司法解释的变化,尽管都是黑哨,也都是受贿,但如今四大黑哨的罪名与当年的龚建平并不一样,一个是“非国家公务人员受贿”,一个是“国家公务人员受贿”,罪名的不同,也导致量刑发生了很大的变化。[2]

龚建平是国家公务人员,而陆俊、周伟新、黄俊杰、万大雪都不是国家公务人员,因此“四大黑哨”案与龚建平案即使有许多相似点,但由于主体身份不同,因此网友的类比不能成立,不能推出“判轻了”的结论。王律师的解读,实际上也运用了类比推理,不过是一个反类比(即负类比)。

判决本身孰是孰非,不是本文的主题。我们关注的是,同一案件的同一判决,网友的看法与法律专家的看法竟然如此迥异,是否与双方都使用了类比推理有关呢?类比推理属于或然性推理,其结论不具有必然性和确定性,而法律是讲求确定性的。①关于法律的确定性,葛洪义在其《法理学》一书中介绍说,本世纪30年代以来,西方现实主义法学和美国批判法学运动先后提出了法律的不确定性(卢埃林等)、事实的不确定性(弗兰克等)和法律推理过程的不确定性(批判法学)问题,并展开了激烈地讨论。我国法学界近年来也比较关注这一问题。不过,葛洪义认为:“问题在于既不能迷信法律的确定性,又更不能因此而丧失对法律确定性的信心。尽管法律存在许多不确定的因素,但法律为社会生活提供的确定性远远大于学者们所认识到的不确定性。由于社会生活要求建立在一定的确定性基础上,而且这种要求在现代远甚于古代,因此,寄希望于制定法的确定性而构建法治的努力有充分理由继续下去。”参见葛洪义、陈年冰:《法的普遍性、确定性、合理性辨析》,载《法学研究》1997年第5期。正确看待“四大黑哨”案判决所引发的不同看法和评价,恐怕不能不对类比推理运用于法律的正当性首先予以考查。

对类比推理用于法律审判表示怀疑和忧虑,并非空穴来风,除非法律类推具有一般类比推理所不具有的一些特征,而这些特征,可以决定法律类推能够承担起维护公平正义的法律责任。回顾法律的实践活动以及法学专家的研究工作,我们认为这样的特征已然形成,具有这些特征的法律类推应该称之为法律实质类推 (在我们所接触的类似文章和教材中,尚未见到这种提法)。

二、法律实质类推优于一般的类推

法律实质类推不同于一般的类比推理。为了说明其独有的特征及要求,不妨看看法学专家心目中的法律类推吧。

关于法律类推,孙斯坦和列维分别提出过“五步骤”②史蒂文·伯顿也提出过类似于孙斯坦的“五个步骤”的主张,见其《法律和法律推理导论》一书。和“三步骤”两个模式。

孙斯坦的“五个步骤”是:“(1)某种事实模式A(即“源”案例)有某些特征;我们可以把这些特征称作X,Y和Z。(2)事实模式B(即“目标”案例)有特征 X,Y 和A,或者 X,Y,Z和A。(3)A在法律中是以某种方式处理的。(4)在思考A、B及其之间相互关系的过程中建立或发现了一些能够解释为什么那样处理A的原则。(5)因为B与A具有共同之处,B也应当得到同样的处理。这为同一原则所涵盖。”[1](p77)

列维的“三步骤”则是:“首先要提炼出个案之间的相似之处,然后总结出先例中蕴含的相关法则,最后再将此相关法则运用于当下的个案之中。”[3](p2-3)

五步骤与三步骤这两种模式,在实质上是对应相通的:前者的一、二两步对应后者的第一步,前者的第四步对应后者的第二步,前者的三、五两步对应后者的第三步。而且无论哪种模式,都包含以下两项共同要求:(1)发现先例与本案具有关键性的相似点;(2)识别先例处理时所依据的理由或原则。

发现先例与本案具有关键性的相似点,无疑是法律类推的基础和前提。根据前引列维的说法,第一步似乎只是“提炼出个案(亦即先例与本案,引者注)之间的相似之处”,而列维随后进一步说明时在“相似”前加上了“关键性”几个字——“只要法官确定了本案与先前案例间关键性的相似点,那么判决就已然确立。”[3](p14)而一般类比推理则只要求“相似”,“相似”与“关键性相似”,显然是不一样的。

那么,何为“关键性的相似”呢?雷磊提出了“两个层次”的标准:“在第一个层次上,我们需要证立,待决案件与某法律规则所规定的案件情形之间具有相关相似性 (相似性1)……第二个层次则要求,从具备相似性1的复数案件情形(以及相应的法律规则)中选择出一个具有决定性的相似性(相似性2)的案件情形(法律规则)。”[4](p312)

考夫曼所谓“事物本质”亦与此有关。考夫曼说:“事物本质是类比的关键点,它是法律发现之类比过程的基础,是事物正义与客观正义的中间点。”[5](p104~105)雷磊分析认为:“对于作为认识论(方法论)的类比而言,事物本质的意义在于:提供了一种借以判断能否对规范所规定的案件与待决案件事实进行等同评价的参考点。两者具有相同的事物本质即意味着具有相同的法律‘意义’,此即为运用类比的基础。”[4](p38)

识别先例处理时所依据的理由或原则,是孙斯坦“五步骤”模式的第四步(列维“三步骤”模式的第二步)。孙斯坦说:“如果没有识别出一个可以适用的观点——即原则、标准或规则——以说明源案例和目标案例中的结果,那么人们将无法进行类推推理。这就是关键的第(4)步骤。”[1](p77-78)德国法学家拉伦茨也说过:“法学上的类推适用无论如何都是一种评价性的思考过程,而非仅形式逻辑的思考操作。法定构成要件中,哪些要素对于法定评价具有重要性,其原因何在,要答复这些问题就必须回归到该法律规整的目的、基本思想,质言之,法律的理由上来探讨。”[6](p258)

拉伦茨的话中有两处值得注意。一是“法学上的类推适用无论如何都是一种评价性的思考过程,而非仅形式逻辑的思考操作”,也就是说,法律类推决不是一般类比推理的简单运用,而必须是有法律理由的。二是“法定构成要件中,哪些要素对于法定评价具有重要性,其原因何在,要答复这些问题就必须回归到该法律规整的目的、基本思想,质言之,法律的理由上来探讨。”也就是说,法律理由在法律类推中居于核心地位。以列维“三步骤”模式而言,其第一步“发现先例与本案具有关键性的相似点”,归根结底受制于“法律的理由”。而第三步,显然也有赖于第二步。如果没有第二步,不首先“识别先例处理时所依据的理由或原则”,那么作为第三步的“将先例所用的原则、法则运用于本案”,则根本无从谈起。

必须说明的是,所谓“识别先例处理时所依据的理由或原则”,显然是这些理由或原则业已存在,我们的任务只是“识别”(当然识别也不一定容易)。而有些时候,这些理由或原则比较隐蔽甚至尚无明确规定,就需要将它们发现或创造出来。例如作为英美契约法损害赔偿的基本原则的哈德利规则(Hadley Rule),就是在1854年英国的哈德利诉巴克森德尔案(Hadley v.Baxendale)中形成并沿用至今的。该案涉及一个违约的损害赔偿的诉讼,原告方援引法庭自身最近作出的先例,论及本案也应该承认赔偿,而法庭依据“只有不受任何特别情况的影响,该契约违反产生了绝大多数案件中会产生的损害,才能认可赔偿”的规则(后来命名为“哈德利规则”)作出不赔偿的判决。[7](p463-464)在这个诉讼中,原告要求赔偿和法庭作出不赔偿的判决都使用了法律类推①原告要求赔偿和法庭作出不赔偿的判决虽然都使用了法律类推,但原告用的是正类推,而法庭用的是反类推。,然而仅仅因为理由或原则的不同,原告的要求与法庭的判决却大相径庭,可见理由或原则在法律类推中是何其重要。

上述两项要求的第一项,在传统逻辑学所介绍的类比推理中,似乎也能看到一些影子。比如在考虑如何提高类比推理的可靠性问题时,也提出了“尽可能从两类对象的较本质的属性上去进行类比”的注意事项:“前提中确认的相同属性愈是本质的,相同属性与类推属性之间愈是相关的,则结论的可靠性程度也愈大。”[8](p360)其中所谓“本质”,倒是可以与“关键”等同视之。可是问题在于,传统逻辑中这些内容只是作为“注意事项”提出,注意了固然可以提高“结论的可靠性程度”,而没有“注意”呢,仍不失为类比推理,因为在传统逻辑看来,“类比推理是仅仅根据两个或两类对象的简单比较而进行的推理”。[8](p360)换言之,只要找到相似点就可以类推,相似点是否是关键性的,则不在考虑之列。而在孙斯坦或列维的法律类推模式中,“发现先例与本案具有关键性的相似点”,则是以绝对必须的条件提出来的,是法律类推的题中应有之义。

如果说,上述两项要求的第一项——发现先例与本案具有关键性的相似点——在一般类比推理中依稀可见,那么两项要求的第二项——识别先例处理时所依据的理由或原则——在一般类比推理中则绝对是新面孔。事实上,这一要求,正是法律类推的核心所在,是法律类推的重中之重,是法律类推长期实践的经验结晶,也是法学家和法学方法论学者的科学总结。

综上所述,要求发现先例与本案具有关键性的相似点以及要求识别先例处理时所依据的理由,就是法律实质类推的特征或特点,也是法律实质类推与一般类比推理的区别所在。法律实质类推应该是包括类推适用或判例类推在内的法律审判类推的普遍模式。

我们认为,法律实质类推的两个要求或特征的内容,理应写进法律逻辑的教材,在法律类推的定义和公式中得到体现。然而非常遗憾的是,国内现行法律逻辑教材在介绍法律类推的时候,通常还是沿用一般类比推理的定义和公式,法律实质类推不同于一般类比推理的特征基本上都被忽略了。

然而我们可以期待,随着法律实质类推的概念日益深入人心,在运用法律类推的时候人们能够自觉地恪守法律实质类推的要求,法律实质类推一定能够最大限度地克服自身先天的不足,不断地完善自身并臻于至善。到那时候,法律类推结论的可靠性、可信度和公信力,就是指日可待的了。

三、对不确定性问题的重新审视

然而我们也不能不承认,法律类推归根结底还是属于类比推理的范畴,终究难以完全摆脱类比推理不具有必然性的阴影,也终究无法彻底打消法律类推不具有确定性的疑虑。因此要想真正建立起对法律类推的信心,还有必要对于法律类推运用中存在的不确定性问题重新予以审视。

法律推理要求确定性本身是不错的,至少其动机是可以理解的,但是如果将这个要求绝对化,恐怕就值得考虑了。

西蒙②赫伯特·A·西蒙,美国著名科学家、1978年度诺贝尔奖金获得者。其中文名字是司马贺。在其《关于人为事物的科学》的序言中写过这样一段话:“如果说,自然现象在对自然法则的从属性上,带有‘必然’的色彩,那么,人为现象在对环境的易适性上,则带有‘偶然’的色彩。……人为现象的这种偶然性,使它们进入科学营垒的适宜性,一向遭到人们的怀疑。”[9](p1)《关于人为事物的科学》的译者杨砾在《中译本修订后记》中解释“人为事物的科学”时说:“这不是指一门科学,而是指多门学科。……设计科学、经济学、政治学、管理学等,都是‘关于人为事物的科学’。”[9](p294~295)据此,法学也应属于“关于人为事物的科学”。因此,西蒙所言对于法学,对于我们今天讨论的问题无疑也是适用的。法律类推结论的偶然性及其因此而遭到人们的怀疑,也就再正常不过了。

事实上,同一案件是可以存在不同理由的,而且这些不同理由,未必就是有对有错,而很可能都有道理,甚至于法于理于情都说得过去。面对这种情形而又必须作出选择和判决,的确是一件非常困难的事情。对此,拉伦茨下面一段话或许是有启发意义的:

在这类案件中,司法裁判不可避免会有不确定的危险,这是必须接受的。法官于此只须穷尽法律性考量可以提供的所有具体化手段,并借此取得“可认为正当的”决定,即为已足。当一项决定,既有理由可以支持它,也有理由可以反对它,而正反的理由都同样可以成立时,它就是一种“可认为正当的”决定。在外行人期待可以确证的‘正确性’之处,法官却经常以决定“尚可认为正当”自足,因为不可避免经常会有判断余地存在,而法官又负有裁判义务。关于这一类事件,法学只能作如下的陈述:裁判“尚可认为正当”,或裁判已不复“可认为正当”。[6](p175)

请注意拉伦茨的这一句话——“在这类案件中,司法裁判不可避免会有不确定的危险。”应该说,拉伦茨的这句话是非常中肯的。如果的确如此,那么我们就不能仅仅因为某个判决具有不确定性而否定该判决。同理,如果某个判决应用了法律类推,我们也不能仅仅因为结论具有不确定性而否定该法律类推。

当法律类推仅仅因为在某些案件中不能提供确定性结论而备遭质疑的时候,我们总会情不自禁地想起霍姆斯①奥利弗·温德尔·霍姆斯,美国著名法律史学家和法律哲学家。其《法律的道路》的演讲,在1978-2004年全美法学论文引证率中排名第二。的一段话:逻辑的方法和形式满足了植根于每个人心中对确定与和谐的追求的需要。但是,确定性常常是一个幻想,而和谐也并非人类的命运,在逻辑形式的背后存在相互竞争的各种立法理由的相关价值和重要性的判断,它常常是含糊不清和无意识的判断,这千真万确。它是整个诉讼的基础。[10](p6)

我国学者王晓也有类似的看法。他说:“针对人们可能提出的类推方式所得结论的不确定性问题,我们要说的是法律规范中所谓的概念其实都不能达到科学概念所要求的程度。……法律规范本身的性质已经决定了即使运用传统的方法对概念进行涵摄,也是不能保证结论的完全稳妥。”[11](p267)

整个诉讼尚且是这样,传统的推理也不能保证结论的完全稳妥,为什么偏偏对法律类推却要求全责备呢?

我们是如此迷醉于使用这种推理,可是对这种推理又如此狐疑满腹、心存芥蒂。我们是否对于这种推理过于苛求了,是否应该宽容一些呢?

一方面,法律类推本身确实需要不断自我完善并臻于至善;另一方面,这种推理也期待着一种理性的回归:少一些苛求、多一些宽容。如果两方面同时给力,那么法律类推先天的不足——结论不具有必然性与法律要求确定性之间的协调是完全能够实现,而且也是应该能够实现的。

[1](美)孙斯坦.法律推理与政治冲突[M].北京:法律出版社,2003.

[2]朱文秀.专家释疑:为何判罚轻于龚建平[N].武汉晚报,2012-02-17(23).

[3](美)列维.法律推理引论[M].北京:中国政法大学出版社,2001.

[4]雷磊.类比法律论证[M].北京:中国政法大学出版社,2011.

[5](德)亚图·考夫曼.类推与“事物本质”[M].台北:学林文化事业有限公司,1999.

[6](德)拉伦茨.法学方法论[M].北京:商务印书馆.2003.

[7](日)藤仓皓一郎,木下毅,等.英美判例百选[M].北京:北京大学出版社,2005.

[8]辞典编委会.哲学大辞典·逻辑学卷[M].上海:上海辞书出版社,1988.

[9](美)赫伯特·A·西蒙(司马贺).关于人为事物的科学[M].北京:解放军出版社,1988.

[10]冯玉军.美国法学最高引证率经典论文选[M].北京:法律出版社,2001:6.

[11]王晓.法律类型理论和类推方式研究——以考夫曼类型理论为起点的认识论探究[A].张晓光.法律逻辑的理论与实践[C].上海:学林出版社2010.