农村非正式结构体育社团演进路径的实证研究

谭延敏, 张铁明, 黄银华, 秦更生, 韩 斌, 胡庆山

(1.中南民族大学 体育学院,湖北 武汉430074;2.华中师范大学体育学院,湖北 武汉430079)

2011年10月18日党的第十七届六中全会审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展、大繁荣若干重大问题的决定》,其中指出社会主义文化大发展、大繁荣是农村和谐发展的需要。该《决定》指出,必须坚持政府主导,按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求,完善公共文化服务网络。2009年10月1日起施行的《全民健身条例》第3条规定:国家推动基层文化体育组织建设,鼓励体育类社会团体、体育类民办非企业单位等群众性体育组织开展全民健身活动。在新农村建设背景下探讨农村非正式结构体育社团[1-2]的发展,必将深化并拓展农村经济学、非政府组织和社会治理理论的研究范畴,具有重要的理论意义。

纵观农村体育社团的研究,已有关于农村自发性的非正式结构体育社团生存与发展的研究[3-4],但缺乏对非正式结构体育社团生存与演进问题的实证分析。已有的研究认为,非正式结构体育社团是自发形成的,存在的原因主要为情感归属、社会交往和兴趣需求因素,目前处于自生自灭的生存状态[5-6]。非正式结构体育社团能否持续稳定发展、能否提升组织能力是目前农村非正式结构体育社团迫切需要解决的问题。研究我国农村非正式结构体育社团的演进路径,对于提高政府公共体育服务水平具有举足轻重的现实意义。

1 相关理论基础与假设

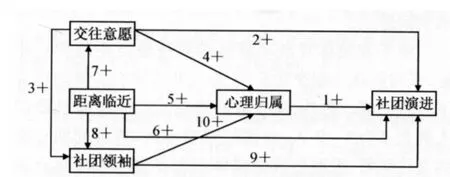

M.T.Hannan等[7]在《组织的群体生态》一文中指出:群体生态模型又叫自然选择模型,是组织演化的重要工具。他们把生物学的群体生态理论应用到组织演进理论中,认为组织在社会环境中生存与否和生物的适者生存规律一样,环境依据组织结构的特点以及与环境适应性选择或淘汰一些组织。这一理论认为:1)关注某特定环境中的群体;2)群体组织(群体规范、群体约束)能生存下来,是有效率的;3)群体环境(群体内环境的归属感、成就感、认同感)决定着组织的生存;4)在演变中一些组织被群体环境选择而生存下来。被群体环境所选择的生存者总是那些能最好地协调其内部资源以适应群体环境的组织。同样,基于群体生态模型理论,非正式结构体育社团的演进也会受到群体内部环境的影响,而处于不断变化的过程。基于组织演进理论,本研究假定影响农村非正式结构体育社团演进的因素可能有心理归属、交往意愿、距离临近和社团领袖。

1.1 心理归属 根据马斯洛的需要层次理论,当人的基本生理需求和安全需求得到满足以后,进而是归属和爱的需求,需要一种“组织”来满足友谊和爱,消除寂寞和孤独,找到一种除了家以外的心理归属感。我国农村的非正式结构体育社团成员大多是农民。自发性体育社团的团队凝聚力能够满足农民除了家庭以外情感归属上的需求。因为群体在活动中的互动,成员之间的情感交流增多,心理与精神需要在群体中得到极大的满足,群体之间相互适应环境,通过不断地磨合发挥群体的心理归属功能。假设1:农村非正式结构体育社团演进的直接影响因素之一是农民的心理归属。

1.2 交往意愿 随着农民生活水平的提高,农业机械化程度的提高,空闲时间渐多,使农民间的频繁交往成为可能,非正式结构体育社团的形成更多地发生在有长期重复性交往的“农民关系网”之间,并构成了一定区域内的交往关系网络。由于群体中实际存在大量的传统关系,其互动与约束机制更多地依靠非成文的口头约定。由非正式规则来约束,组织内部结构趋于扁平状态,不存在层级关系,对于个体来说言语和行动的自由度高,非正式结构体育社团成员在社团内的交往很随意。假设2:交往意愿是非正式结构体育社团演进的直接影响因素。

随着非正式结构体育社团的发展,社团成员不断地加入或退出,组织不断扩张或收缩,交往过程中也往往会产生某些核心人物,即社团的精神领袖。其成员多数是受到核心人物的影响而参与社团体育活动的,锻炼群体交往意愿受到群体领袖的影响。假设3:交往意愿通过社团领袖影响非正式体育社团的演进。

人们往往喜欢和自己某方面相同或相似的人在一起。群体成员在交往过程中找到了情感归属,满足了精神需求。农民因为共同的健身爱好、相近的性格和生活习俗等众多相似性而聚合在一起,交往中增进对彼此的了解,维系了友好关系。农村非正式结构体育社团存在的重要原因之一是农民在一起锻炼存在一种“场”,这种“场”的欢快气氛消除了彼此间的隔阂,以及个人独处时的孤独感,进一步促进了体育社团的形成。假设4:交往意愿借助于心理归属特征影响非正式体育社团的演进。

1.3 距离临近 在群体识别理论中,距离临近是指群体中个体之间的生活空间很临近。在农村的体育生活中,非正式结构体育社团往往是在本村或邻村内形成的,空间范围极有限。除了空间距离临近以外,其形成的又一原因在于人的内生性需求。由于他们地缘、业缘、血缘以及社会地位等心理空间的临近,他们之间经常互相倾诉自己的情感,这是群体组织的核心凝聚力,也是形成体育社团的重要因素。假设5:距离临近增进了农民的心理归属感而影响非正式体育社团的演进。假设6:距离临近特征直接影响着非正式体育社团的演进。

由于农民体育活动群体的居住地点距离相对较近,长时间在一起交往互动,想法和意愿在传统的约束下自然形成。另外,由于农村非正式结构体育社团的人数大多为5~9人,社团的规模不大、成员间面对面的交往频繁,因而形成的群体中农民之间大多具有紧密的个人关系。假设7:距离临近特征通过交往意愿影响非正式体育社团的演进。

在体育社团的日常活动中,常常存在空间临近的农民跟随和聚集在某一人物周围的现象。这个人物成为整个社团的核心,其大都善于协调成员间的关系,具有较强的组织管理能力、领导能力或体育技术超群,一般在社团中具有较高的威信,组织行为学称之为“魅力型领袖”[8]。假设8:距离临近特征通过社团领袖影响非正式体育社团的演进。

1.4 社团领袖 李克特在《管理的新模式》中提出,组织是由相互关联、发生重叠关系的人群所组成的系统。群体中往往存在能够把群体连结起来的具有重叠关系的个人,组织行为学将个人连接的点叫“节点”,李克特把这个人称为“连接针”,此人能够起承上启下的作用[9]。本研究暂称之为“黏合剂”,即非正式结构体育社团内部要用“黏合剂”来聚合,社团同社会环境之间同样需要“黏合剂”帮助社团在社会环境中互动,使社团与社会环境较好地互相协调。这类核心人物的意志和行为,对非正式群体的目标和规范均具有决定性影响。勒庞在《乌合之众:大众心理研究》中提到:“有群体的地方就有领袖。”因为群体是不做决策的,“这个领袖人物将帮助群体形成意见,再将意见汇成一致,然后把它有效地转变成实践的力量”[10]。假设9:社团领袖的存在与非正式结构体育社团演进具有相关性。

同样,非正式结构体育社团中不一定都是由一个人来领导,可能出现几个领袖人物分别在不同的领域中发挥重要作用,如村委会领导、运动技术精英、赞助人、社团比赛或演出的经纪人等。对于不同的领袖人物同时存在的社团,社团成员的情感归属感更加强烈,使情感归属相同的人群聚合在一起,并跟随着他们心中的领袖人物。假设10:社团领袖增加了农民的心理归属感从而演进成非正式结构体育社团。

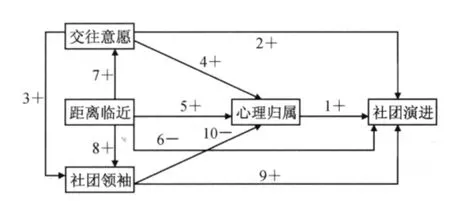

根据组织演进理论形成上述假设,为研究各个假设对非正式结构体育社团演进的因果关系和影响程度,构建了农村非正式结构体育社团演进路径的初始模型(图1)。

图1 农村非正式结构体育社团演进路径初始模型Figure 1.The Initial Model for Evolution Path of Rural Sport Communities with Informal Structure

2 研究对象与方法

2.1 研究对象 采用分层抽样和强度抽样相结合的方法选取样本,随机抽取河北省农村非正式结构体育社团成员1 500名,其中有效样本1 173名。在调查前对180名农村生源的大学生(调查员)进行分期、分批培训,让调查员了解本次调查对象的特征(社团至少有2名成员,他们具有共同感兴趣的活动内容,经常参加团体的统一活动,相互认同,存在行为规范并自觉接受规范的制约,具有统一行动的同伴意识),从而保障被调查群体是非正式结构体育社团。调查对象中:男性509 人,占43.39%,女性664 人,占56.61%;年龄为10~29岁的占25.4%,30~49岁的占41.8%,50~59岁的占21.23%,60岁以上的占11.51%,以中年人居多。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法 参阅《社会团体登记管理条例》《取缔非法民间组织暂行办法》等有关社会组织的法律、文件。通过网络搜索有关非营利组织、民间体育组织、自发性体育活动群体和体育社团的相关文献242篇,相关专著9部。

2.2.2 问卷调查法 问卷的设计:问卷设计过程中参考了徐碧琳[11]、陈善平等[12]的论文中的问卷条目,以及侯小伏、王铭等教授关于非营利组织的调查问卷。本研究应用李克特5点量表法设计问卷,正式调查前对数据进行了信效度检验,结果符合社会学调查要求。

问卷的发放和回收:对183个村庄的非正式结构体育社团中1 500人进行问卷调查,回收问卷1 464份,其中有效问卷1 173份,有效回收率为80.1%。

2.2.3 数理统计法采用SPSS 18.0统计软件包建立了数据库,对相关数据进行了描述统计和探索性因子分析;利用LISREL8.53软件对假设模型进行验证性因子分析及路径系数分析。

3 农村非正式结构体育社团演进路径实证分析

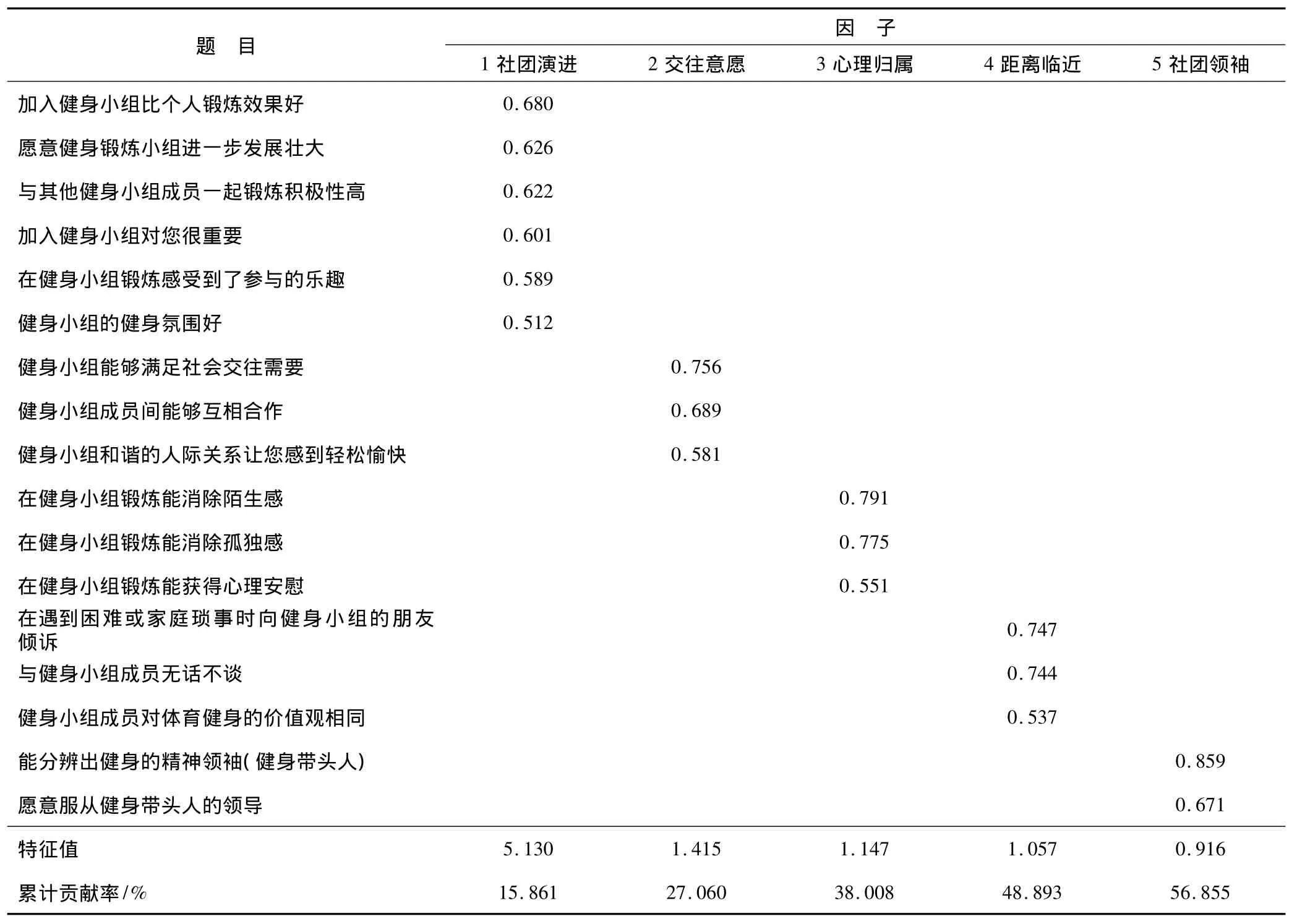

3.1 演进路径的探索性因子分析 首先对调查量表中有关社团演进的21个题目进行探索性因子分析,KMO=0.888,巴特里特球形检验结果 P=0.000,说明适合做因子分析。采用主成分分析法、方差极大正交旋转的方法提取了5个因子,累计贡献率为52.464%。由于题目 1、2、14、15 的因子载荷小于0.5[13],因此删除这4个题目。对剩余的17个题目用上述相同的方法继续做因子分析,结果显示:KMO=0.894,巴特里特球形检验结果P=0.000,证明适合做因子分析。提出5个因子,累计贡献率提高到56.855%,较之前提高了近4%。按假设及因子分析结果,将5个因子命名为社团演进、交往意愿、心理归属、距离临近、社团领袖(表1)。

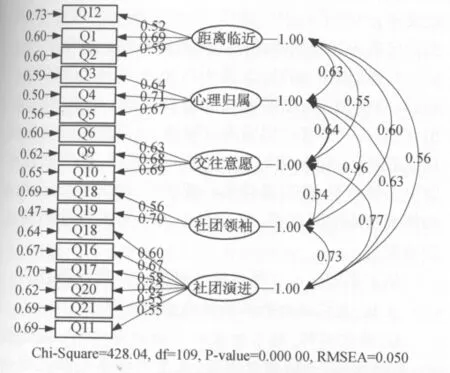

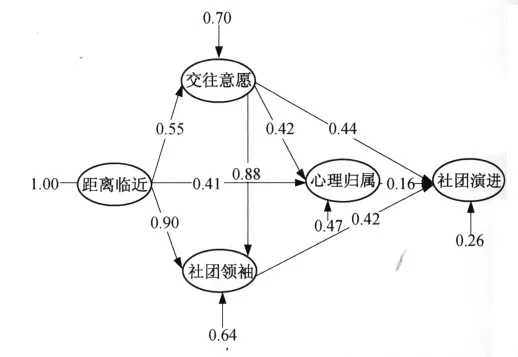

3.2 演进路径的验证性因子分析 利用LISREL统计软件对17个题目的数据进行验证性因子分析,结果显示各观测变量的标准化因子载荷介于0.52~0.73(图2),符合大于0.5的标准,说明各因子对测量模型具有较强的解释能力。图2中还显示了各潜变量之间的相关系数。

信度是指调查用量表反映社团演进影响因素的可靠程度。利用SPSS 18.0软件中可靠性分析的功能对收集到数据的Cronbach Alpha系数进行计算。各潜变量的Alpha系数介于0.5~0.8,且总量表的 Alpha系数为0.851,说明该量表具有较高的内在一致性信度。

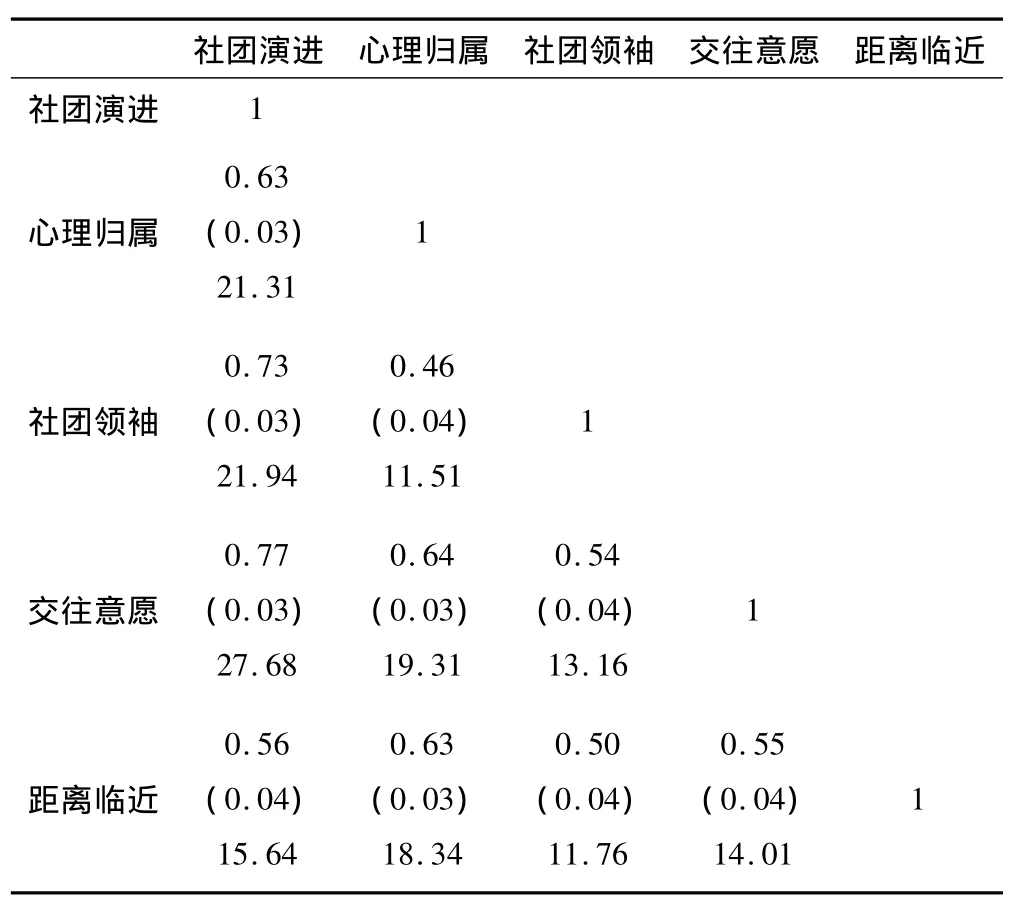

表2数据栏中的3行数据,最上端数据为相关系数,括号中数据是标准误差,最下端的是t值。由数据可知,最小的t值为11.51,所以各个因子间具有高度的相关性。以下对它们之间理论上因果关系的假设进行验证。

表1 农村非正式结构体育社团演进变量的旋转成分矩阵Table 1 The Rotated Component Matrix for Evolution Variable of Rural Sport Communities with Informal Structure

图2 农村非正式结构体育社团演进路径全模型Figure 2.The Full Model for Evolution Path of Rural Sport Communities with Informal Structure

表2 各因子的相关矩阵统计结果Table 2 The Statistics of the Correlation Matrix of Factors

3.3 演进的结构方程模型检验

3.3.1 演进的结构方程模型 采用极大似然法,通过LISREL8.53软件对非正式结构体育社团演进路径初始模型进行结构方程验证及路径系数估计,得出非正式结构体育社团演进路径优化模型(图3、图4)。

图3 农村非正式结构体育社团演进模型各潜变量间的关系及显著性Figure 3.The Relationship between Latent Variables and Significance of Evolution Model of Rural Sport Communities with Informal Structure

从结果看,假设的演进路径第 1、2、3、4、5、7、8、9条路径得到了肯定的验证,假设成立(用+表示路径系数显著),变量路径系数均达到非常显著性水平。只有第6、10条路径系数不具有显著性。图3显示:距离临近到社团演进路径不显著(t=0.09);社团领袖到心理归属路径不显著(t=0.87)。如图4原假设的10条路径中有2条不具有显著性,假设不成立(用“-”表示路径系数不显著)。去掉这2条路径后,再构建结构方程模型,各潜变量关系及路径系数如图5所示。

3.3.2 模型整体拟合度检验运用LISREL统计软件对农村非正式结构体育社团演进模型进行拟合度检验。衡量模型对数据的拟合程度的指标有拟合优度的卡方检验,绝对拟合指标有近似误差均方根RMSEA,相对拟合指数有非范拟合指数NNFI、比较拟合指数CFI。一般认为,χ2/df介于 2 ~5、RMSEA <0.1。Steiger认为,RMSEA低于0.1表示拟合好,低于0.05表示拟合非常好,低于0.01表示拟合非常出色[14-15]。NNFI>0.9、CFI>0.9,则表明模型拟合程度较好。在本研究的非正式结构体育社团演进模型的拟合度指数中,χ2(109)=428.04,χ2/df=3.9,RMSEA=0.049,90%的置信区间为 (0.045;0.054),NNFI=0.97,CFI=0.97,说明假设模型的拟合程度很好。

图5 农村非正式结构体育社团演进模型各潜变量间路径系数Figure 5.The Path Coefficient between Latent Variables for Evolution Model of Rural Sport Communities with Informal Structure

3.4 模型中各路径预测变量的分析

3.4.1 心理归属变量对非正式结构体育社团演进的影响 心理归属向体育社团演进假设(1+)成立。在自发性体育锻炼群体的互动过程中,农民之间不断沟通交流,产生了心理归属感,逐渐形成小群体意识,具备了向非正式结构体育社团演进的条件。由于中国文化有其强烈的归属性,这是千百年来中国社会的观念形态、价值取向、思维方式的强烈反映。从中可以看出,在非正式体育社团演进过程中,社团最大限度地满足了农民的兴趣、偏好、个性展示等需求,使农民在社团里心情舒畅,获得极佳的心理感受,增强了非正式结构体育社团的归属感,提升非正式结构体育社团演进的内聚力。

从下面的访谈中可以感受到群体心理归属感。

主题:你们在秧歌队锻炼的感觉怎样?

G:感觉好啊,到了秧歌队就跟在家一样,挺随便的,到谁家都一样,有说有笑,家里有啥事大伙儿还帮着出出主意,我们队不爱打麻将的人多,就聊天、锻炼,挺好的。

F:秧歌队组建的时候就是凑凑热闹,开始没有当回事儿,这么多年了,主要还是这几个人,时间长了我们还离不开这个队了,就像一个小家一样。

农民在情感、心理与精神领袖上的需要是多层次的,不同路径有不同的演进方式。群体内部之间能够互相合作,农民的内生性需求随着群体内部环境发生变化时,农民对于非正式结构体育社团的演进路径也会随之变化。

3.4.2 交往意愿变量对非正式结构体育社团演进的影响 交往意愿(2+、3+、4+)向体育社团演进各假设均成立。交往意愿可以直接向非正式结构体育社团演进,由于锻炼群体人数不多、规模不大,因而组成了成员间具有深厚感情的群体。再加上居住空间距离的接近,生活方式的雷同,价值观的相似,思维方式、行为方式根深蒂固,交往意愿强烈,为逐渐形成体育社团提供了前提条件。

交往意愿可以通过心理归属向非正式结构体育社团演进。群体生态模型理论认为,群体组织能生存下来是因为群体的归属感、成就感、认同感等[7]。可以预见,通过距离临近的交往与合作,锻炼群体期望非正式结构体育社团进一步发展壮大。其锻炼组织形式依附于一定社会民俗节日或民族社日,以多种活动形式存在着。其自我组织、自我生存、自我发展和自我更新,始终能正常地从一个无序的混乱状态过渡到有序状态,不断地从一种有序状态过渡到另一种有序状态,就像群体生态模型理论描述的生存下来的组织形式被“保存、复制”,而提供演进动力的则是近距离交往意愿产生的心理归属感。

交往意愿可以通过社团领袖向非正式结构体育社团演进。锻炼群体之间经常发生面对面的交往,故形成了极为亲密的人际关系和深厚的感情依赖,且其中的一个人或几个人起着“决定性”的作用[16]。在“魅力型领袖”引导下逐渐形成较稳定的群体,具备了向非正式结构体育社团演进的条件。

3.4.3 距离临近变量对非正式结构体育社团演进的影响 距离临近直接演变社团的假设(6+)不成立,但距离临近通过心理归属(5+)、交往意愿(7+)和社团领袖(8+)后可以向体育社团演进。可以预见,农民对社团领袖的追随度越深,农民之间越能够在一起参与锻炼,非正式结构体育社团的聚合力越强,人际关系与交往就显得紧密,就越容易形成“组织”。农民受交往意愿的影响,交往过程中易追随某些核心人物,所以,就较易判断出围绕着他或她的群体,其演进过程从社团领袖的角度可以进行透视。距离临近不仅指地理位置的接近,也是心理空间或想法的接近。有的人可以在一起诉说家常,却不在一起参与群体锻炼,所以空间距离的临近不一定就可以演变成非正式结构体育社团。在农村范围内的自发性体育活动群体一般是基于兴趣、爱好组合在一起的,群体组合可能是家庭住址集中在一片,也可能是整个村庄。由于有的群体氛围好、交往范围大,甚至邻村的爱好者也会加入这样的群体中,此现象在农村非常普遍。家庭住址近的交往群体不一定就直接演变成体育社团,关键在于兴趣爱好。兴趣相投者互相交流与沟通多了,就产生了群体心理归属(5+),有了归属感可以演变成体育社团。同质性原则告诉我们,拥有相似特征、态度与生活的人,倾向于集聚在相似的人际环境、社会环境中,这样有利于互动和交往,而高互动频率与互动强度反过来又促进了相似的态度与生活方式的形成。通过如下访谈得知,距离临近更多地体现在兴趣爱好上。

主题:你们秧歌队的成员都是本村的吗?

G:我们村(肘各庄)没有人操持秧歌队,我还挺爱好(扭秧歌),就参加这个村(任各庄)的秧歌队了。大伙儿在一块儿挺开心的,骑车子也不觉得累(两个村相距约0.5 km,中间经过乡中学),不来的话,还想呢。

A:不光是她,原来还有田庄(附近村庄,相距约1 km)的,有几个扭得不错,他们村组队了就来得少了,但有时去别的地方演出,还请他们过来捧场呢,大伙儿一块儿玩呗,都离不开了。

3.4.4 社团领袖变量对非正式结构体育社团演进的影响 社团领袖促进体育社团演进假设成立(9+),但通过心理归属演进路径假设(10+)不成立。按照常理,既然锻炼群体成员均与社团领袖相处得很好,实际上在群体内部本身就有了归属感,同时社团领袖对非正式群体的目标和规范均具有决定性影响,既能够带大家一起锻炼,也使自己获得一种成就感。

主题:你们秧歌队平时训练有人指导吗?

D:跟着A在一块儿扭秧歌特别高兴,想说啥就说啥,她不发脾气还有耐心,她的动作好,表情好,大伙儿就都听她的,练完了瞎啦嗑(聊天),要是不来还想呢。

C:别想了,来就练会儿,排排队形,聊一聊,大伙儿一块儿练特高兴,队长对吧?

A:她们来了我特别高兴,我们姐妹都好着呢,说得来,一块儿练,我们还准备操持着加入老年协会呢。

研究结果证实,农村非正式结构体育社团的存在,主要是由于社交需要、感情归属和部分热心的精神领袖的号召。从群体演进的过程可以看出,农民锻炼群体追求愉悦,需要沟通与交流,并且喜欢和有共同爱好的人交流,他们的价值观基本相同,互倾自己的感情,心理距离接近。与群体生态模型理论观点基本相同,社会环境决定着组织的生存。进一步证实交往意愿、距离临近、社团领袖和心理归属对非正式结构体育社团的形成具有重要的作用,该社团为农民提供了一个有组织的情绪释放渠道。

4 结论与建议

4.1 结论 农村非正式结构体育社团的演进模型是在群体生态理论、自组织理论、需要层次理论的基础上构建的。该模型是一个具有因果关系的结构方程模型,由5个测量模型、1个结构模型组成,包括5个潜变量和17个观测变量。5个潜变量被分别命名为社团演进、交往意愿、距离临近、心理归属和社团领袖。各潜变量间有8条路径系数存在显著性。

运用LISREL软件对农村非正式结构体育社团演进路径的研究结果表明:该模型整体拟合度良好;测量模型对潜变量的影响具有显著性;测量模型具有较高的内在一致性;结构模型中各潜变量之间的路径系数有8条与假设基本符合。距离临近不能直接影响体育社团的演进,要借助于交往意愿、社团领袖、心理归属的中介作用,社团领袖不能直接让农民产生心理归属感。

4.2 建议 研究农村非正式结构体育社团的演进路径,可帮助管理者理清农民体育社团演进的诸影响因素及彼此的关系,并以相关因素为抓手,加快农村体育的发展。应重视农民社团对农村体育发展的“播种机式”的带动作用,充分考虑非正式结构体育社团演进的变化趋势。借助农民体育社团的强烈交往意愿与心理归属、自然的距离临近以及魅力型领袖,促进非正式结构体育社团组织向正式组织演进。鉴于农村非正式结构体育社团的演进路径方式不同,建议体育管理部门在帮助培育非正式结构体育社团时应合理引导。村委会要从农村体育发展与社会稳定的角度对非正式结构体育社团的演进、发展和活动等方面进行调控和协调(避免采用计划经济体制时期指挥、控制等生硬的管理方式),使其有利于农村体育文化的大发展、大繁荣,有利于农村社会的和谐稳定。

[1] 张铁明,谭延敏.农村非正式结构体育社团的发展研究[J].体育科学,2009,29(11):23 -40

[2] 谭延敏,张铁明.农村体育发展中非正式结构体育社团的作用及管理研究[J].南京体育学院学报:社会科学版,2008,22(3):54

[3] 张铁明,谭延敏.农村非正式结构体育社团形成的群体动力效应研究[J].体育与科学,2010(4):54-58

[4] 谭延敏,张铁明.农村自发性体育活动群体组织识别的实证研究[J].体育科学,2009,29(1):14-23

[5] 张铁明,谭延敏.农村非正式结构体育社团成因的实证研究[J].南京体育学院学报:社会科学版,2009,23(4):46-52

[6] 黄嵩,谭延敏,张铁明.村落体育组织形成阶段的实证研究[J].武汉体育学院学报,2011,45(12):19-24

[7] Hannan M T,Freeman J H.The Population Ecology of Organization[J].The America Economics Review,1982(3):929-946

[8] 罗锐韧,曾繁正.组织行为学[M].北京:红旗出版社,1997:184

[9] 陈国海.组织行为学[M].2版.北京:清华大学出版社,2006:160-165

[10] 勒庞.乌合之众:大众心理研究[M].戴光年,译.北京:新世界出版社,2010:99

[11] 徐碧林.非正式组织演进路径实证研究[J].南开管理评论,2005,8(6):30 -34

[12] 陈善平,李树茁.体育消费认知决策模型研究[J].体育科学,2006,26(10):82 -86

[13] Hair J F,Jr Anderson R E,Tatham R L,et al.Multivariate Data Analysis with Readings[M].New Jersey:Prentice Hall,1998:189

[14] 侯杰泰.结构方程模型及其应用[M].北京:教育科学出版社,2004:174-175

[15] 温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(5):614 -620

[16] 鲁森斯.组织行为学[M].9版.王垒,译.北京:人民邮电出版社,2003:335