南亚实蝇幼虫人工饲料研究

潘 靖,洪静芳,季清娥,陈家骅

(福建农林大学植物保护学院,福建福州350002)

南亚实蝇Bactrocera tau(Walker)亦称南亚寡鬃实蝇,属双翅目Diptera,实蝇科Tephritidae,果实蝇属Bactrocera Macquart,是丝瓜、南瓜、黄瓜、苦瓜、西葫芦等13种瓜类蔬菜的重要害虫,也是柑橘类、芒果、番茄、木瓜、番石榴等70多种水果的重要害虫。目前在我国14个大陆省区以及台湾都有分布,我国华南、西南、华中地区的危害日趋严重(周锁奎等,1993;黄可辉等,2005)。其中人工饲料的研究是南亚实蝇生物学、生态学、生理学、遗传学等研究的基础。为数不多的研究表明(张清源等,1991;周波等,2005),目前南亚实蝇仍然无法进行人工大量饲养,缺乏人工饲料的研究。本研究以一些廉价且易购买的材料为主要成分,参考本研究所已有的橘小实蝇人工饲料配方和人工饲料技术(季清娥等,2009;季清娥等,2009;任真真等,2007),研究南亚实蝇幼虫人工饲料对其生长发育的影响,为南亚实蝇的人工饲养打下基础。

1 材料与方法

1.1 供试虫源

供试南亚实蝇采自福建漳州平和丝瓜园地内带虫落瓜,已在本研究所繁育6代以上。

1.2 饲养条件

在室温(25±1)℃、RH(65±10)%、周期为14L:10D的条件下饲养,成虫使用材质为铝合金骨架外罩100目尼龙纱网的饲养笼(规格30 cm×30 cm×30 cm)饲养。

1.3 人工饲料的制备

1.3.1 配方 麦麸:800 g,蔗糖:300 g,啤酒废酵母:150 g,饲料添加剂:6.5 g,水:1.5 L。

1.3.2 制备 按照配方将称好的饲料倒入较大的塑料盆或桶内,搅拌均匀后,倒入幼虫饲养盘(塑料材质,49 cm×32 cm×5 cm),每盘倒入1份人工饲料,约3 kg,手工弄平整,并在中间位置铺上一层卫生纸,喷湿(无鼓起气泡),备用。

1.4 试验方法

1.4.1 采卵 南亚实蝇成虫发育至性成熟时(成虫羽化后约20 d性成熟)即进行交配、产卵。

(1)采卵瓶采卵:用丝瓜皮涂抹采卵瓶内壁,然后将采卵瓶放入人工饲养笼内,约5-6 h后取出采卵瓶,用水将卵从采卵瓶中冲出,用量筒测收集到的卵量,每盘饲料铺约6 ml卵,将卵平铺在卫生纸上,用喷壶洒水使卵大致分散。

(2)丝瓜采卵:取整条新鲜丝瓜,洗净削皮,放入人工饲养笼内采卵,2-3h后取出丝瓜置于空饲料盘内。

1.4.2 化蛹 分别将(1)、(2)的饲养盘放在跳虫架上,跳虫架下方放有沙盘,在室温(25±1)℃、RH(65±10)%、周期为14L:10D的条件下饲养,约1周后,老熟幼虫会从饲养盘内跳出落在沙盘内化蛹,约4d后将蛹从沙中筛出。

1.4.3 质量监测 蛹重:随机选取8 d蛹龄的蛹100粒,用赛多利斯Sartorius BS 124S电子天平(精确值±0.0001 g)称重,记录其重量W。幼虫化蛹率:随机抽取各世代及CK刚孵化幼虫100头,分别置于底部铺有细沙的人工饲料和丝瓜内,在室温(25±1)℃、RH(65±10)%、周期为14L:10D的条件下饲养,待幼虫老熟跳入沙中并全部化蛹,筛沙、清点活蛹数量P,计算幼虫化蛹率S%。

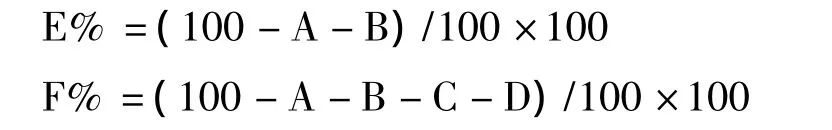

羽化率、飞出率:在1.2 m×0.6 m×1.2 m 养虫笼(铝合金框架、尼龙网纱)内放置5只直径10 cm、高20 cm、内壁涂有滑石粉的黑色塑料圆筒,每个筒内放入100粒蛹,在室温(25±1)℃、RH(65±10)%、周期为14L:10D的养虫室内羽化。4 d后打开养虫笼,计算塑料圆筒内死蛹数量A、半羽化蛹数量B、畸形实蝇数量C和正常但没能飞出圆筒的实蝇数量D,分别计算羽化率E%和飞出率F%。连续饲养3代,每代质量监测重复3次,取平均值。

卵孵化率:随机抽取各世代及CK后代卵100粒,置于培养皿中湿润的滤纸上,在室温(25±1)℃、RH(65±10)%、周期为14L:10D的条件下,48 h后清点孵化的卵数L,计算卵孵化率H%。

1.4.4 数据分析 试验数据采用Microsoft Excel 2010和IBM SPSS Statistics 19.0统计分析软件进行分析处理,试验数据采用单因素方差分析,方差检验为Turkey's法。

2 结果与分析

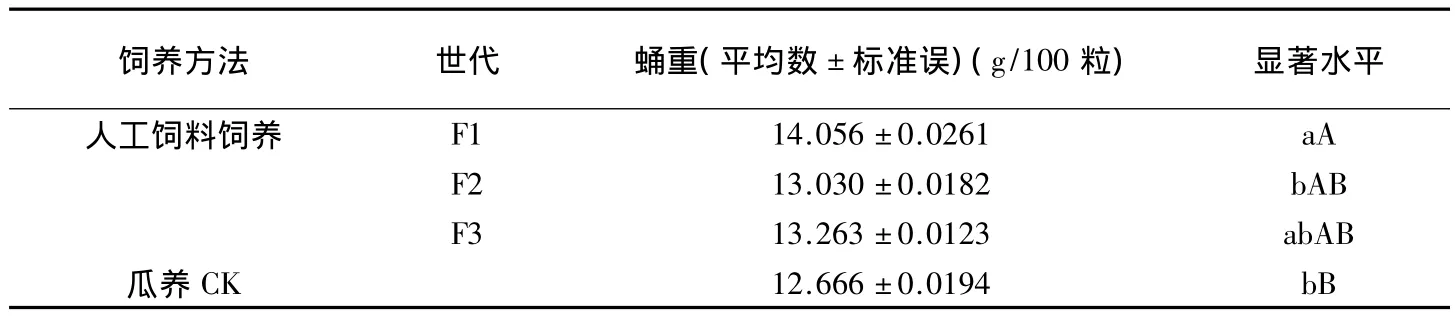

2.1 幼虫人工饲料对蛹重的影响

从表1可以看出,使用幼虫人工饲料饲养的南亚实蝇,随着世代的增加,蛹重有降低趋势;与对照组相比,连续3代的蛹重(分别为14.056 g/100粒、13.030 g/100粒、13.263 g/100粒)都大于对照(12.666 g/100粒),可见南亚实蝇幼虫在自制的幼虫人工饲料中可以获得相同或者更多的营养物质。

显著水平方面,F1 代与对照差异极显著(F=8.982,P=0.006 <0.01),F2、F3 代则与对照组无明显差异,说明随着世代增加,南亚实蝇幼虫越来越适应幼虫人工饲料的饲养环境,和自然条件下瓜养的相差无几。

表1 人工饲料对蛹重的影响Table 1 Influence of artificial diet on the weight of pupae

2.2 幼虫人工饲料对幼虫存活率的影响

从表2可以看出,3个连续世代幼虫存活率分别为81.67%、83.00%、82.67%,与瓜养对照组(84.33%)相比,幼虫存活率略低,但没有显著性差异(F=0.582,P=0.643 >0.05)。说明使用人工饲料饲养的南亚实蝇幼虫可以正常存活化蛹。

表2 人工饲料对幼虫存活率的影响Table 2 Influence of artificial diet on the survival rate of larvae

2.3 幼虫人工饲料对成虫羽化率的影响

从表3可以看出,使用幼虫人工饲料饲养的南亚实蝇和瓜养南亚实蝇的羽化率没有显著性差异。随着世代增加,羽化率略有所降低,F1羽化率为92.33%,F2为89.33%,F3为89.67%,总体上仍能保持在90%左右,与瓜养南亚实蝇羽化率(92.00%)无显著性差异(F=2.063,P=0.184 >0.05),对大量饲养影响不大。

表3 人工饲料对羽化率的影响Table 3 Influence of artificial diet on the emergence rate of adults

2.4 幼虫人工饲料对飞出率的影响

由表4可知,随着世代增加,使用幼虫人工饲料饲养的南亚实蝇飞出率有所下降(分别为89.67%、86.33%、87.33%),相比对照瓜养(89.33%)略低,但未见显著性差异(F=0.821,P=0.518>0.05)。说明幼虫人工饲料饲养对南亚实蝇的飞出率无显著性影响,在驯化过程中南亚实蝇的飞出率略有下降,但总体影响不大。

表4 人工饲料对飞出率的影响Table 4 Influence of artificial diet on the fly ability of adults

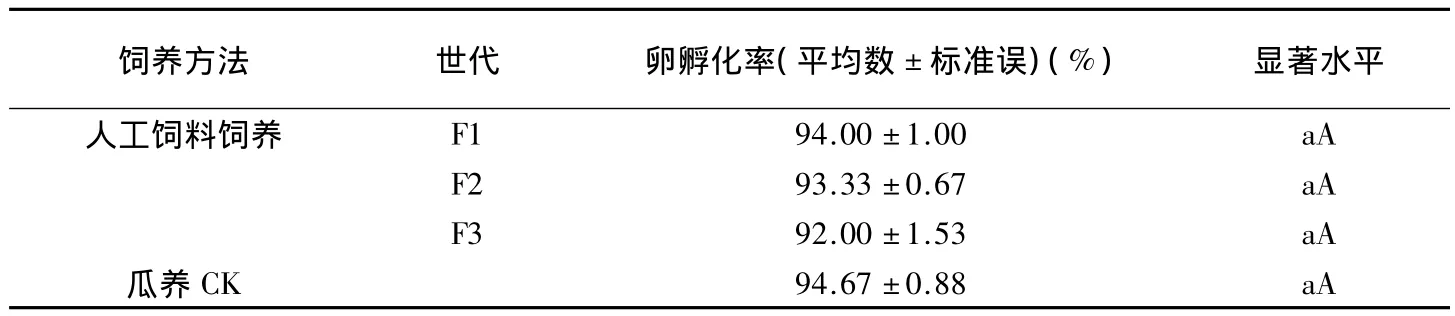

2.5 人工饲料对卵孵化率的影响

从表5可以看出,各个世代的后代卵孵化率分别为94.00%、93.33%、92.00%,与瓜养后代卵孵化率(94.67%)相比没有显著性差异(F=1.138,P=0.390 >0.05)。说明使用幼虫人工饲料进行饲养对南亚实蝇的后代繁殖没有显著的影响。

表5 人工饲料对卵孵化率的影响Table 5 Influence of artificial diet on the hatching rate of eggs

3 小结与讨论

南亚实蝇幼虫的人工饲养目前仍主要采用其天然寄主植物的果实如丝瓜、黄瓜、南瓜、苦瓜等进行饲养(李小珍等,2007),但受到寄主、季节的限制,成本高,用天然饲料饲养南亚实蝇已经不能满足各项研究的需要(王延年,1990;方杰等,2003);另一方面,由于农药的大量施用,每批次的天然寄主植物果实的质量难以控制,因而无法供应大量生理标准统一的、健康的实验用虫(梁光红等,2003;袁盛勇等,2003)。本试验提供的南亚实蝇幼虫人工饲料配方,原料来源广、成本低,能充分满足南亚实蝇幼虫的生长发育的需要,可为生理学、遗传学、毒理学等方面的研究及防治工作提供大量健康、发育整齐的供试虫源。

本幼虫人工饲料饲养的南亚实蝇与瓜养的对照相比,在蛹重、羽化率、飞行能力、幼虫存活率、后代卵孵化率等指标上没有显著性差异,但研究中发现随着世代的不断增加,即随南亚实蝇驯化时间的增加,其幼虫期、蛹期、性成熟期均相应缩短,因此,对南亚实蝇幼虫人工饲料的进一步改进还需要从其配方中麦麸、蔗糖、粉状啤酒废酵母和防腐剂的正交组合入手,深入研究随着世代增加的最适组合(Jayanthi and Verghese,2002;Singh and Moore,1985)。同时,在饲养条件、饲养器具等许多方面需进一步研究和改进。

方杰,朱麟,杨振德.2003.昆虫人工饲料配方研究概况及问题探讨.四川林业科技,24(4):18-25.

黄可辉,郭琼霞,虞赟,黄振.2005.南亚寡鬃实蝇的风险分析.武夷科学,21:77-80.

季清娥,任真真,黄居昌,陈家骅.2009.橘小实蝇幼虫液体人工饲料正交设计优化.福建农林大学学报,38(6):567-572.

季清娥,任真真,黄居昌,陈家骅.2009.幼虫液体人工饲料中主成分对橘小实蝇的影响.福建农林大学学报,29(1):37-40.

梁光红,陈家骅,杨建全,黄居昌,季清娥.2003.桔小实蝇国内研究概况.华东昆虫学报,12(2):90-98.

李小珍,刘映红,贺智勇.2007.南亚实蝇对六种果实的趋性和产卵选择性.昆虫知识,44(1):82-85.

任真真,季清娥,陈家骅.2008.橘小实蝇幼虫液体人工饲料中pH值对其生长发育的影响.福建农林大学学报,17(1):17-21.

王延年.1990.昆虫人工饲料的发展、应用和前途.昆虫知识,27(5):310-312.

袁盛勇,肖春,孔琼,陈斌,李正跃.2003.桔小实蝇实验室饲养技术研究.江西农业大学学报,25(4):577-580.

张清源,林振基,刘金耀,林向阳.1991.南亚寡鬃实蝇生物学特性.植物检疫,5(3):164-167.

周波,刘映红,刘丽红.2005.不同食料对南亚实蝇生长发育及繁殖的影响.西南农业大学学报,27(3):301-304.

周锁奎,李广学,邱仲华,李掌,李续荣.1993.南亚寡鬃实蝇生物学特性观察及防治研究.植物保护,019(005):11-12.

Jayanthi PDK,Verghese A.2002.A simple and cost-effective mass rearing technique for the tephritidae fruit fly,Bactrocera dorsalis(Hendel).Current Science,82(3):266-268.

Singh P,Moore RF.1985.Handbook of Insect Rearing.Elsevier,Amsterdam,Oxford,NewYork,Tokyo.Vol.1:287-293.