主体功能区演进机制研究——基于要素适宜度矢量分析视角

郝大江

(哈尔滨商业大学 经济学院,黑龙江 哈尔滨150028)

改革开放以来,中国创造了经济持续高速增长的奇迹,经济总量跃居世界第二。然而,与经济高速增长形成鲜明对比的是,中国也开始面临资源匮乏、生态失衡等日益尖锐的各种问题。为推进形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发秩序,我国“十一五”规划纲要首次提出“重点开发、优化开放、限制开发和禁止开发”四种类型主体功能区建设,并要求各地区据此“规范开发秩序,完善开发政策”。党的“十七大”报告中也明确要求“在2020年初步完成主体功能区布局”[1]。然而需要注意的是,由于主体功能区理论是我国首次提出,其基础理论建设仍相对滞后,各地区主体功能区规划普遍侧重于从“空间维度”对国土资源进行静态的格局定位而忽视了对主体功能区建设在“时间维度”上的动态演进思考。事实上,任何经济活动必然依附于特定的空间,并在空间内不断发展变化,因此任何经济活动其本身就同时具有时间和空间两种维度,不能“单一”维度而存在。一般认为,主体功能区的理论创新,其实质是将空间维度重新纳入理论分析,然而从更深层次上看,主体功能区的不断发展及其变化,又必然是主体功能区理论在“时间维度”上的一种属性表现。因此,探寻主体功能区的理论基础,必须从“空间”和“时间”两种维度同时出发,才能对其演进规律做出符合实际的理论判断。

一、冲突与困境:传统区域经济演进理论述评

在研究区域经济长期演进规律的思潮中,旨在揭示经济增长内在激励因素,并着力探讨政府行为的传统经济增长理论一直占据着重要地位。尤其是兴起于20世纪70年代的新经济增长理论,更因其在理论分析和实证检验方面的突出成就,而成为现代区域经济演进问题研究的核心内容。相对于新古典经济增长理论对于技术变量的外生化舍弃,新经济增长理论经典作家罗默(Romer)在其知识外部性增长模型中首次将技术进行了内生化处理,标志着现代经济增长理论的产生[2]。而卢卡斯(Lucas)也突破了新古典经济学的局限,将人力资本视为经济增长中的内生变量,强调了人力资本在经济增长中的作用[3]。同样,在以经济增长内在激励因素视角揭示区域经济演进问题的研究中,贝克尔(Becker)、杨小凯和博兰德(Borland)等新兴古典经济学者也用非线性规划(超边际分析)对地理分工与区域经济演进做出了阐释[4]。

在研究区域经济长期演进规律的过程中,随着经济增长理论的不断发展和完善,经济发展理论也开始形成并得到迅速推广。二战之后,殖民体系退出历史舞台,许多发展中国家开始谋求通过经济结构调整以摆脱本国落后的畸形发展。然而令人遗憾的是,以非结构调整为逻辑基石的经济增长理论,无论是在理论上还是在实践中都不能满足发展中国家对于经济结构调整的诉求。为了改变这种困境,越来越多的学者开始关注结构调整问题,经济发展理论由此兴起。如罗森斯坦—罗丹(Rosenstein and Rodan)的“大推进”理论[5]、纳克斯(Nurkse)的“贫困恶性循环”理论[6],以及赫尔希曼(Hirschman)的“联系效应”理论[7]。这些理论都以经济结构调整为其分析视角和研究手段,对区域经济长期演进规律进行了卓有成效的研究。

一般认为,研究对象的范畴决定了理论之间的联系。虽然经济增长理论以产出增加为研究对象,而经济发展理论以经济结构调整为其研究对象,但从更深层次上看,它们所研究的对象却是相同的,都是特定区域长期的经济变动或演进规律。然而令人遗憾的是:两种理论却彼此割裂,互无支撑,甚至往往出现对立结论。

在理论适用性问题上,主流经济文献形成共识的是:由于发达国家和发展中国家所处经济阶段不同,其各自的宏观经济长期变动有着显著不同,因此增长理论适用于研究发达国家面临的经济问题,而发展理论适用于解决发展中国家的经济问题。但是,这种“共识”很难令人信服。首先,发达国家是否就不需要发展?如果从经济学视角来理解“发展”,发展意味着经济的帕累托改进,那么现实经济实践中发达国家不断进行的产业结构调整和升级显然是一种“发展”。其次,正是由于发达国家与发展中国家所处经济阶段不同,它们之间几乎所有的经济问题都有着显著不同,但为何只有演进问题需要两种理论来研究,并且各理论差异如此之大,以至于它们在同一经济问题上所做的对立结论,极大地降低了两种理论的现实指导性。显然,以研究对象的适用性来弥合两种理论的割裂仍然缺乏足够的说服力。

而在理论的实践应用上,无论是经济增长理论还是经济发展理论,也都面临着巨大的问题。首先,经济增长理论无法解释经济增长在时间维度上的非连续性。例如,在面对后起工业化国家的迅速崛起时,经济增长理论无论是在动力分析还是在发展方向上都难以做出有力的解释。而另一个经济增长理论无法解释,也是最为突出的难题,则是经济增长在空间维度上的巨大差异问题。在经济增长理论中,由于资本的边际效率递减,区域经济增长的最终动力将来源于技术进步,而随着新信息技术和通讯技术的广泛使用,地区间的经济增长最终会因技术趋同而收敛于相同的水平。显然,经济增长理论所做出的这种判断与现实经济的实践表现并不一致。同样,经济发展理论在实践中也从没有让任何一个发展中国家发展起来。相反,那些没有遵从理论指导的国家(亚洲四小龙)却开始迅速崛起。这种理论与现实的巨大差距甚至在20世纪70年代使得经济发展理论开始走向了学科边缘[8]。

事实上,经济增长理论和经济发展理论的这种割裂和冲突,究其本质是其各自对于经济活动两种维度的片面强调。正如本文所说,任何经济活动必然依附于特定的空间并在时间维度上不断发展和变化。过往经济增长理论倾向于从时间维度出发,研究各种要素的累积对于经济活动的影响;而经济发展理论则倾向于从经济活动的空间维度出发,重视经济活动所依附的空间特征。正是这种对经济活动本质属性的片面强调,使得两种理论都失去了对经济活动本质规律的有力解释。

二、主体功能区演进机制

经济增长理论与经济发展理论的困境在于其时间维度和空间维度的割裂,那么如何将“时”“空”维度纳入到统一的分析框架呢?事实上,主体功能区的理论创新,其实质是空间维度在主流经济理论中的重新回归。而关于空间的认识,要素适宜度理论认为,要素不仅是经济活动的基础,而且更因其空间流动性而成为经济活动的空间载体[9]。不同区域所拥有的要素禀赋不同,其发展就必须要与要素条件相一致。如果区域经济的发展不能确保其区域性要素与非区域性要素之间的相互“适宜”,那么尽管该区域短期内或许得到某种程度发展,但是从长期来看,该区域必然会面临未来增长的衰退与发展潜力的下降①。可以说,要素适宜度理论已经对主体功能区的空间静态格局定位做出了有力解释②。然而从更深层次上看,区域性要素的自我加强,以及非区域性要素沉淀所形成的外生累积,也必然不断地促使着区域性要素与非区域性要素之间的经济秩序发生变化。换句话说,主体功能区的规划与建设是一种动态的变化过程,这是主体功能区“时间维度”属性的必然表现,而对于主体功能区在“时间维度”上的演进及其机理,要素适宜度理论又能做出怎样的解释呢?

(一)要素适宜度提升的矢量分解

区域经济发展必须以其区域性要素和非区域性要素之间科学、合理的匹配为前提。因此,区域间协调发展的根本目标必然是各区域要素适宜度水平的不断提升。要素适宜度水平的提升来源于两个方面:要素配置方式的进一步优化,以及两种类型投入要素各自生产效率的提高。前者是“结构优化型”要素适宜度提高,后者是“效率增加型”要素适宜度提高。一般而言,“结构优化型”要素适宜度提高会促进生产方式的变革,并带来新产品的出现;而“效率增加型”要素适宜度的提高能够导致产出的增加,但却并不涉及生产方式的变革。在“效率增加型”要素适宜度提高过程中,各种投入要素间的技术替代率(Technical rate of substitute)是发生变化的(这取决于各种要素之间边际效率的相对比值),但是各种投入要素的技术替代弹性(Elasticity of technical substitute)并不发生变化,生产过程中也没有新的产品出现,等产量集的外轮廓集形状不变。而在“结构优化型”要素适宜度提高过程中,各种投入要素间的技术替代率,以及技术替代弹性均发生变化,等产量集的外轮廓集由于生产函数的改变而发生相对位移,其形状也相应改变。

需要注意的是,在“结构优化型”要素适宜度提高过程中,区域性要素与非区域性要素的配置方式必然发生实质性变化,这种变化表现为生产函数在时间维度上的间断性改变。如果在现有的要素配置中,通过细小环节的连续调整导致要素配置方式的微小变化,这种效率的提高并不是“结构优化型”要素适宜度提高。例如手工行业中的“熟能生巧”,虽然其生产方式的细微调整也促进了生产,但是这种变化却并不是本文所说的配置方式的结构型优化;只有当技术变革达到一定程度,以至于流水线生产完全取代了手工作业,此时的效率提高才是要素适宜度“结构优化”的结果。从这个角度上说,“结构优化型”要素适宜度提高是一个离散型的变化过程,而不具有连续型变化的特征。

(二)增长与发展的再认识:结构型增长与非结构型增长

正如上文所说,“结构优化型”要素适宜度提高导致生产方式的变革,并带来新产品的出现以及产量的增加;而“效率增加型”要素适宜度提高虽然不涉及生产方式的变革,但却导致产出增加。因此,我们可以将区域经济长期变动划分为两种类型:伴随经济结构转变的产出增加与不伴随经济结构转变的产出增加,前者为“结构型增长”,后者为“非结构型增长”。需要注意的是,经济结构的变化又存在两种不同的形式:一种是经济结构拓扑性质的变化,另一种是经济结构非拓扑性质的变化。经济结构拓扑性质的变化是指经济系统中出现了新的产业;经济结构非拓扑性质的变化则是指经济系统中原有产业之间比重的增减变动。一般而言,在漫长的区域经济演进过程中,经济结构的拓扑性质变化和经济结构的非拓扑性质变化是密切联系的,我们无法单独用任何一种形式(无论是拓扑性质的变化还是非拓扑性质的变化)去全面解释经济结构的变化。这是因为,经济结构拓扑性质的变化所带来的新产品、新行业必然会导致原有经济系统的行业生产与产业比重发生变化,而这正是经济结构非拓扑性质的变化。同时,由于拓扑性质的变化与非拓扑性质变化在时间上的不同步,也可能使得前几轮的非拓扑性质变化与后几轮拓扑性质变化在空间上并存。

基于上述结构型增长和非结构型增长划分,我们对区域经济长期演进规律就有了一个统一的分析框架。任何经济系统的变动必然同时包含结构型增长和非结构型增长两种形式。无论是“经济增长”还是“经济发展”,它们都是结构型增长和非结构型增长的“混合体”;当非结构型增长占主导地位时,经济系统更多地表现为“增长”,而当结构型增长占主导地位时,经济系统则通过经济结构(拓扑性质或非拓扑性质的)变化表现为“发展”。前者体现了增长与发展的共性,后者则突出了增长与发展之间的差别。从这个角度上说,无论是发展中国家还是发达国家,它们之间都存在着结构型增长和非结构型增长。长期以来,主流经济学一般采用三次产业分类法来区分不同产业,并以三次产业比重的变动作为衡量产业结构变动的标准。然而,这种衡量标准是不准确的。很多学者认为,当发达国家完成工业化和城市化之后,发达国家三次产业比重将趋于稳定,经济将不存在结构调整。事实上,即便三次产业比重不变,发达国家仍在进行着拓扑性质或非拓扑性质的结构型增长。例如,在发达国家中,如果资本或劳动等要素由现有的纺织产业流向汽车产业,那么依据三次产业比重的变动作为衡量产业结构变动的标准,这个国家经济结构就没有变动。但是事实上,当资本或劳动等要素在两种产业间开始进行流动时刻起,由于要素配置方式的改变,该国家就已经开始了拓扑性质和非拓扑性质的结构型变化。因此,只要经济系统中由于要素配置方式、要素的边际效率发生变化,从而导致系统内产生新的产品、新的行业,或者资源在不同产业间流动,那么这个经济系统就存在着结构型变动。同样,发展中国家也同时存在着结构型增长和非结构型增长,但由于发展中国家多以结构调整为其经济诉求,因此大多数发展中国家更多地表现为拓扑性质与非拓扑性质相结合的结构型经济增长。

三、基于要素适宜度视角的空间演进博弈模型

(一)模型的前提和假设

存在两个经济体(j=1,2),每个经济体中都蕴含着无法进行空间流动的区域性要素,并且存在两种非区域性要素(i=1,2),每种非区域性要素都可以在区域间进行选择和流动。非区域性要素在区域间流动的动力来源于其与区域性要素相互匹配所带来的收益,如果第i种非区域性要素与区域j内的区域性要素具有更高的匹配效率,则该非区域性要素i在追求效益最大目标下向区域j流动,并最终与该区域内的区域性要素进行匹配生产。

各区域的要素需求函数为二次生产函数:

其中,qi(i=1,2)是区域i内的产品数量,z是生产单位的数量。不失一般性,α>0,且0≤δ<β。生产的预算约束是:

在预算约束下最大化二次生产函数,我们容易得到线性反需求函数Pi=α-βqi-δqj。显然,反需求函数中价格区间为非负,因此当δ≠β时,不同i的需求函数就由下式决定:

其中,a≡α/(β+δ),b≡1/(β+δ),μ≡δ/[(β-δ)(β+δ)]。(3)式中各经济变量可以做如下解释,具体而言:参数μ是反映各非区域性要素与区域性要素相匹配所产生的拓扑性质结构变化的逆测量(当μ=0时,拓扑性质的结构变化最为明显;当μ=∞时,区域经济系统没有拓扑性质的结构变化)③;需求体系中自身价格变化效应(由b+μ来度量)比每个交叉价格变化效应(由μ来度量)要强。

各区域中区域性要素与非区域性要素相互匹配时所生产出来的产品在进行区域间流动时具有固定单位空间移动成本。移动成本由计价物ε表示。非区域性要素在各区域内的生产成本可以由下面的系列假定进行说明:

1.当非区域性要素布局在不同的区域时,它们的边际生产成本等于特定常量c(c>0)。

2.当非区域性要素布局在同一个区域的时候,它们受益于正的地方经济。这意味着它们的边际生产成本会由于地区的特殊性而绝对地减少。更严格地说,如果两种非区域性要素都布局在区域r(r=A,B),非区域性要素i的成本就由c-φr给定④。

(二)区域间的价格竞争

我们用逆向推导来解决子博弈—完全纳什均衡,并从博弈的第二阶段开始解决问题。依据非区域性要素是否在同一区域,我们需要考虑两种不同的子博弈。在两种情况下,我们都假定市场是分割的,也就是说,每种非区域性要素与区域性要素相互匹配所生产出来的产品都具有一个特殊的价格水平。

假定两种非区域性要素都布局在区域r。令pir和qir分别表示区域r中所出售的由非区域性要素i生产出来的商品的价格和数量。非区域性要素i面临的问题是选择价格pir(区内价格)和pis(区外价格),从而使得利润函数最大化,利润函数的定义如下:

容易判断出,这个博弈有一个唯一的纳什均衡。取一阶条件并对包含四个未知量的四个方程求解,我们用下标γ来表示两种非区域性要素都布局在区域r上,用h和f分别来表示与当地市场或外地市场相关的变量,我们可以得到下面的均衡价格:

在(5)式基础上,我们能够得出均衡数量分别为:

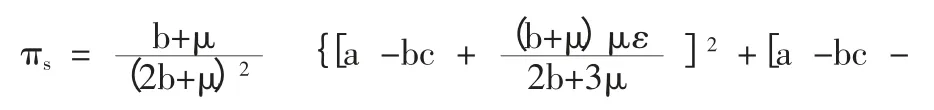

将(5)式和(6)式带入(4)式,当两种非区域性要素都布局在同一个区域r时,我们可以得到两种非区域性要素的一般均衡利润,如:

现在假定非区域性要素i处于区域r,而非区域性要素j处于s(s≠r)。此时,厂商i的利润函数表示如下:

取一阶条件,并求解四个方程,我们得到如下的均衡价格⑤:

我们容易验证本地和外地市场的价格差异如下:

pis-pir=pjr-pjs=(b+μ)ε/(2b+3μ)<ε

因此,当非区域性要素分散布局时,就存在着行业内贸易。均衡数量为:

在上述结论的基础上,我们能将内部解决条件表示为:

接下来,我们可以假定(10)式条件成立。根据前面的结论,当非区域性要素分散布局的时候,我们能推出均衡利润为:

(三)空间博弈均衡分析

1.在第一阶段,非区域性要素1和2同时选择各自区位,进而它们之间的博弈可以用表1来表示:

表1 第一阶段博弈

2.比较(9)式与(11)式,容易证明:当且仅当φr>φp(ε)的 时 候,πr>πs。其 中。容易验证出φ(pε)是ε和μ的递增函数。当φA>φB时,对于由任何三个量组成的(φA,φB,ε),博弈的结果将会是如下的形式之一:

(1)如果φA<φp(ε),那么πS>πA>πB,并且均衡是唯一的,并带有离散趋势;

(2)如果φB<φp(ε)<φA,那么πA>πS>πB,并且它唯一的均衡是在区域A处聚集;

(3)如果φp(ε)<φB<φA,那么πA>πB>πS,并且在区域A或区域B有两种包含聚集趋势的均衡⑥。

(四)空间博弈模型的结论推导

1.三种形式的博弈结果说明,在非区域性要素具有正的空间流动成本ε时,各区域中非区域性要素与区域性要素配置所产生的拓扑性质变化对区域经济变动具有重要的影响。由于μ以直接效应介入φp(ε),因此在区域经济长期演进过程中,区域性要素的效率选择具有至关重要的作用,当非区域性要素与区域性要素相配置所产生的拓扑性质结构变化增强时(即μ趋于变小时),结构型增长会随非区域性要素的区域内聚集而增强,这是产生区域集聚的重要原因。

2.当非区域性要素的空间移动成本ε很低时,非区域性要素与区域性要素相配置所产生的拓扑性质变化是市场选择的结果,此时每一种非区域性要素在同一区域布局可以从拓扑性质变化中获得生产成本的降低。换句话说,对既定的非区域性要素空间移动成本而言,非区域性要素与区域性要素的拓扑性质变化所带来的收益,足以抵补生产场地竞租带来的成本增加,并使得非区域性要素与区域性要素的拓扑性质配置成为市场自身的选择。

3.模型结论进一步完善了克鲁格曼(Krugman)关于区域经济演进的均衡选择理论[10]。克鲁格曼在其核心—边缘模型(Core-Periphery)认为,区域经济在多部门经济条件下会存在多重稳定均衡,而现实经济对均衡的选择是不确定的,均衡的路径选择依赖于历史或者偶发事件。本文模型结论验证了克鲁格曼的观点:如果在非区域性要素j进入特定区域前,非区域性要素i已经由于历史原因而在该区域布局,此时如果φp(ε)<φB<φA,则非区域性要素j将在市场导向作用下布局相同区域,这是由非区域性要素i与区域性要素拓扑性质增长所带来的收益锁定效应决定的。这种结论不仅为克鲁格曼的观点提供了解释,而且还在理论上再现了历史事件对特定区域经济演进进程的影响。

四、主要结论与启示

主体功能区是现有区域经济理论的重大创新。这种创新,其实质是将“空间”维度作为生产的重要条件重新纳入理论分析,并从“时间”维度上揭示区域经济长期演进及其变动规律。基于要素适宜度矢量分析,主体功能区理论为我们研究区域经济演进提供了一个系统的分析框架,具体而言:由于不同区域拥有不同的要素禀赋,区域间协调发展的根本目标必然是各区域要素适宜度水平的不断提升。要素适宜度水平的提升来源于两方面:要素配置方式的进一步优化,以及两种类型投入要素各自生产效率的提高。前者是“结构优化型”要素适宜度提高,其结果是生产方式的变革以及新产业的出现,后者是“效率增加型”要素适宜度提高,其结果是产出的增长。因此,区域经济长期变动就可以划分为两种类型:“结构型增长”和“非结构型增长”。任何经济系统的长期变动必然同时包括结构型增长和非结构型增长。无论是“经济增长”还是“经济发展”,它们都是结构型增长和非结构型增长共同作用的结果;当非结构型增长占主导地位时,经济系统更多地表现为“增长”,而当结构型增长占主导地位时,经济系统则更多地表现为“发展”。前者体现了增长与发展的共性,而后者则突出了增长与发展之间的差别。

注释:

①要素不仅包括资本、劳动、土地等经济类型要素,同时也包括自然环境、地理特征等非经济类型要素。前者通过要素在空间中的流动可以成为所有经济活动的共同投入(该要素或被称为非区域性要素),而后者则不能进行空间流动,或者空间移动成本很高,其参与经济活动的空间约束正是其作为生产要素的重要特征属性(该要素或被称为区域性要素)。

②要素适宜度(FAD)反映的是区域性要素和非区域性要素之间科学、合理的经济秩序,是各区域实现其经济目标的重要前提。FAD=∑ωFC/∑ωFUD。FC是要素条件,是特定区域内的区域性要素所能达到的最大经济总量。FUD是要素利用度,是衡量要素配置效率的一个重要指标,反映的是区域性要素和非区域性要素进行配置所达到的效率水平。

③假设不同区域产品的价格相同,则各区域产品的需求为2(α-bp),它是独立于参数μ的,因此(3)式具有令人满意的市场属性,即:当参数μ发生变化时,各区域内的市场规模不发生变化。更具一般性,在保持需求体系中的其他结构参数α和b不变,就有可能通过降低(增加)生产函数Q的参数δ来降低(增加)μ。

④不失一般性,本文假定A区域生产成本的降低大于B区域的生产成本:φB≤φA<c。

⑤这里的下标字母S指的是非区域性要素布局在不同区域的情形。

⑥如果φA=φB,第二种情况就不会产生,仅会有两种均衡。

[1]胡锦涛.高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗:在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2007-10-25.

[2]Romer Paul.Increasing returns and long-run growth[J].Journal of political economy,1986,(94):1002-1037.

[3]Lucas Robert.On the mechanics of economic development[J].Journal of monetary economics,1988,(22):783-792.

[4]Becker Alwyn.Growth without scale effects[J].Journal of political economy,1998,(106):41-63.

[5]P.N.Rosenstein-Rodan.The underdeveloped economics[J].Journal of economy,1943,(9):22-24.

[6]R.Nurkse.Problems of capital-formation in underdeveloped countries[M].New York Oxford University Press,1953.

[7]Alber O.Hirschman.The strategy of economic development[M].Yale University Press,1958.

[8]拉尔.发展经济学的贫困[M].上海:上海三联书店,1992.

[9]郝大江.主体功能区形成机制研究:基于要素适宜度视角的分析[J].经济学家,2012,(6):19-27.

[10]Krugman P,Fujita M,Venables A.J.The spatial economy:cities,regions and international trade[M].Cambridge Massachusetts MIT Press,1999.