企业家结构洞优化:一个利益均衡与再生产的视角

蔡双立 余 弦 卢政营

(天津财经大学 商学院,天津300222)

一、引言

企业家是企业的行动指南、是新思想、新观念的源泉。企业家角色从坎迪隆(Richard Cantillon)首次引入“企业家”术语,到萨伊(Say)的“生产的协调组织者”、马歇尔(Marshall)的“多重角色和职能”、奈特(Knight)的“不确定性决策者”、熊彼特(Schumpeter J.A.)的“创新者”、卡森(Casson)的“判断性决策人”等,不同的学者根据其研究视角和企业家角色的变迁赋予不同的名称。

本研究从Burt的结构洞理论出发,赋予企业家另一个新的角色:关系结构洞探寻者[1]。此定位为企业网络化生产与成长提供了一个新的视角。在社会关系网络化、创新合作网络化和企业生存与发展网络化的今天,企业家不仅是网络机会的发现者,更是网络结构优化和网络资源整合者[2]。企业网络化生存与成长成为当今学术界研究的重要课题。在网络化成长的逻辑下,企业家的主要作用是探寻关系合作机会,优化关系结构,修补破损关系,构建有利于企业可持续发展的关系环境、关系结构和关系治理模式[3]。本文将从企业家角色选择出发,研究关系结构优化动因,分析关系结构优化路径,为企业发展网络的关系结构优化提供新的视角和优化路径。

二、结构洞视角的企业家角色选择

企业家角色定位是企业家理论的一个重要研究内容。针对企业家的角色,决策学派强调企业家的决策职能,认为企业家是专门就稀缺资源的配置做出判断性决策的人;风险学派认为企业家是风险和不确定性规避抉择人;创新学派赋予企业家创新的角色,其本质是就是利用其洞察力和领导能力促进企业超常发展;文化学派把企业家的角色定位在精神领袖层面,其作用是通过传递公司价值理念,推动企业文化建设,实现企业差异化发展。协调学派则强调企业家的协调角色,认为企业家的职责就是通过资源和人员的协调推动企业有序发展;科斯则认为企业家是机会主义的发现者,其主要职能是通过非市场的层级制来取代市场交易从而降低交易费用。

以上对企业家角色的定位多从传统交易理论和原子企业的角度出发,而对网络环境下的企业家角色研究不够,更没有解释企业网络化成长中企业家的职能演化和角色变迁。本文从Burt的结构洞理论出发,研究网络环境下企业家的角色选择,赋予企业家网络化生存与发展中新的角色:结构洞探寻者、机会发现者、资源整合者和关系再生产的组织者,为企业家理论研究开辟一个新的研究视角。

通过对现有结构洞研究相关文献归纳,发现企业家在企业网络化发展中可以充当和选择如下角色:(1)创新机会识别者。创新始终是学者赋予企业家的本质特征。关系网络中结构洞富集的企业家能发现更多的创新机会和那些未被他人识别的获利机会[4]。(2)中介机会获取者。企业家具有矛盾关系中的自主选择性,处于中介中心位置的企业家具有独家交流并获取权力的机会,并作为中间人控制参与者信息流动,获取信息租金,赚取关系价值剩余[5]。(3)缓冲绝缘体。企业家可以通过打造非冗余联系人之间缺口获得累加非重叠网络收益、信息利益和一级控制利益[6]。(4)优势建构者。企业家结构洞被作为企业的竞争优势,带来产业边际利润增加和产业竞争优势提升[7]。(5)跨结构洞收益者。获取开放网络中的跨结构洞收益和闭合网络不具备的附加价值—“结构洞吞噬的价值”[8]。(6)跨区位收益者。从Zaheer等人通过对结构洞的位置选择和获益的实证研究,发现企业家具备跨越结构洞的创新能力,此能力可以促进企业绩效的进一步提升[9]。

企业家结构洞的角色选择对企业乃至个体具有重要影响:(1)从产业层面看,占据中介位置并从事技术创新,能够降低企业间交易成本,有利于产业链的合作价值创造与价值重构[10]。(2)从公司管理层面看,可利用交易市场上关系不密切的双方创造结构洞,促成利己的协议达成;同时,外部关系网络的扩张为企业家带来更多的新思想、新观点,进而促进组织的创新化和前沿化;(3)从个人层面来看,填补结构洞和建构结构洞的企业家占据者有更大的职业机会[11];拥有丰富结构洞的经理人更具有地位、声望和组织自主性,同等条件下跨结构洞的经理会获得更高的薪资[12]。鉴于以上原因,建构、优化和重构结构洞成为企业家在企业网络合作中构建竞争优势的理性选择。

三、企业家结构洞优化动因

网络结构洞具有动态变迁特征,企业家的角色也需要根据环境的变化予以调整,建构与调整正是体现出企业家的主观能动性和动态适应性。从结构洞演化与变迁角度,调整和优化的动因如下:

(一)信息资源的衰竭与价值递减

企业家所占据的结构洞可以为其带来信息收益和关系租金。异质性信息有利于企业家发现创新机会,获得发展先机。然而受信息传递者行为动因、传递环境和传递层级的影响,信息传递不仅会出现扭曲、过滤和噪音等现象,还会出现因共享机制、搭桥行为、资源反制等因素引起的信息资源同质化和价值层级递减问题。这是因为,首先,网络中结构洞占据者所拥有的信息资源控制优势不是永久的,在信息的传递过程中,经历中间环节和跨越层级越多,信息损耗量就越大。必然会带来信息的损失。其次,共益性结构洞所形成信息的共享机制和“搭桥”行为会引起搭便车现象,导致结构洞的中间环节出现资源消耗,最终造成信息的同质化和信息资源的价值递减[13]。其三,企业家关系管理是有边界的,一旦企业家网络中出现过多次级结构洞,很可能会被关系网络中的其他关系主体“反制”,导致关系的边缘化,最终削弱了其调动资源的能力和资本优势。最后,从弱关系到强关系的演化会造成结构洞信息的同质化,不利于企业的创新与发展。

(二)关系资源冗余与结构洞收益衰减

Krackhardt认为,紧密的合作关系有助于关系网络的凝聚力与团结性,有助于内部成员之间的互助、合作与协调[14]。基于强连带建立的关系合作模式,关系质量一般高于弱联带关系成员间彼此认同、信任、沟通良好,能够提升组织绩效。

然而,关系强联带是一把双刃剑,在贡献收益的同时也存在着如下弊端:(1)缺乏自主性和有限信息交换影响企业的自治与自主创新;(2)感情依附与伦理桎梏制约着企业家的行为选择;(3)可能引起企业周围网络的封闭,造成信息的闭塞,影响企业对外界更多信息的把握和对环境变化的敏感性;(4)由于关系特定资产的投入而引起的关系锁定、要挟问题、退出壁垒与损失。(5)为追求关系的稳定性而牺牲成本的节约与效率的提升[15]。

关系强连带的群体和组织所拥有的信息具有重叠性,很难提供非冗余的知识,而跨越结构洞具有“弱联系”的主体能够有效识别、获取和吸收两端的信息,降低关系的冗余度,提高信息的多元化程度,有利于企业获取异质资源和获取创新机会。企业家在其社会网络的维系过程中,需要通过挑选并构建合适的结构洞,从冗余的资源中开发新的联系,借以提高资源使用效率,提升企业网络收益。

(三)关系过度投资与路径依赖

企业社会关系的投资和扩展,包括多种先赋性投资在内,造就了企业家的资源通路优势和社会资本累积,然而,关系的过度投资却可能引起以下问题:第一,成本与收益问题。企业家结构洞探寻与构建不仅需要资金投入,成本与精力投入,还需要一定的维护成本,如果企业家把过多精力和时间花费并投资于拓展和构建关系中,会因为时间和精力的有限性以及管理边界过大,导致关系投资收益未必覆盖关系拓展成本,导致规模而不经济。第二,过度优化与路径依赖。企业家的社会地位、家庭出身、教育程度、政府工作背景、行政级别等先赋性投资因素会影响企业家社会资本的积累量,形成路径依赖,导致企业家努力追求的“结构洞优势”会因为过度投资而带来投资回报率低下现象[16]。第三,不确定性规避与关系承诺。企业家的不确定性规避与关系承诺是企业家不愿意探寻和建构新的关系结构洞,而在原有结构洞上过度投资和优化而引起的边际收益递减或丧失。

(四)非正式组织影响与结构洞修补

非正式组织的关系构建具有关系跨越性、知识传递隐匿性、情感维系性等特征,这些特征使非正式组织具备跨跃原有组织框架,填补原有结构洞,侵蚀结构洞获益者价值获取的能力。就关系跨越性来说,非正式网络可以穿越组织结构的重重壁垒,在网络成员间形成无边界无约束的自由交流[17],从而削弱了结构洞获益者的信息和资源控制能力;就知识传递来说,非正式组织的信息和知识传递呈现“隐性知识-隐性知识”的传递特征,无需显性知识传播的中间过程[18],不受结构洞中间人的控制;而情感维系是指关系连接的背后是人际感情基础,非正式组织组织内外基于情感基础的人际关系的建立会带来更直接、紧密或积极的关系连接和内聚性增强,从而减少原有结构洞占有者收益[19]。

(五)不确定性影响与结构洞权衡

结构洞对企业家成长具有权变影响。与闭合网络结构洞相比,开放的结构洞存在着低信息收益、机会主义行为以及“过河拆桥”等负面影响。Podolny在对网络组织动态演变中发现,如果关系包含资源和信息,结构洞对企业成长有积极影响;如果关系中包含身份、承诺和期望,结构洞则有负面影响[20]。Ahuja的研究也表明相对于较少结构洞的闭合网络,结构洞产生的信息收益低于闭合网络知识转移的收益[21]。结构洞多的网络容易滋生机会主义行为,不利于知识的共享[22]。关系联系人“过河拆桥”的行为造成结构洞中介人由于时间和精力的投入而形成的浪费和负收益。

四、企业家结构洞的优化路径选择

针对以上存在的五种现象,企业家可以通过关系优化、关系剔除和关系重构等多种方式拓展多样化关系网络、挖掘并识别潜在新机会、协调企业内外关系人、塑造信任和声誉机制结构洞优化策略和路径选择,具体实施原则和路径如下:

(一)不重不漏、分而治之

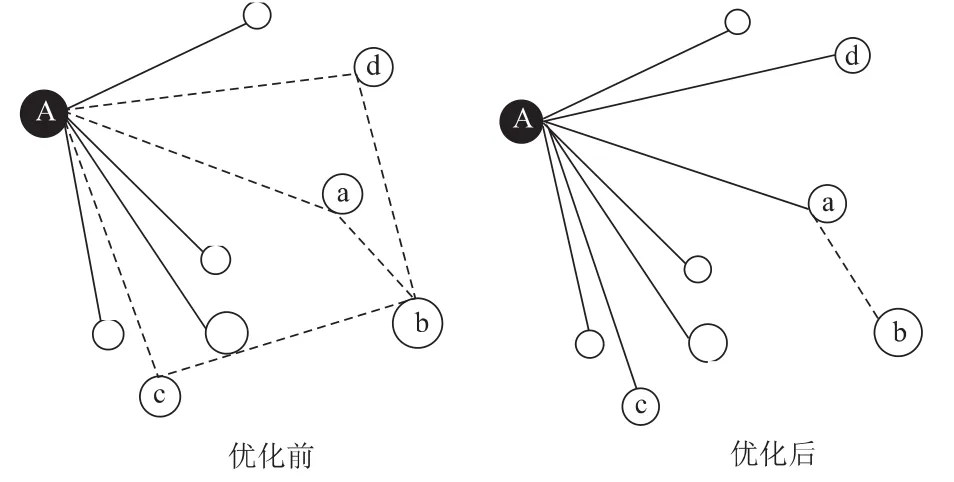

“不重不漏”意味着企业家在自己有限的资源占用条件下,提升非重复关系人的开发和自身网络群体的多样性,同时避免受制于人、信息受阻的现象①。“分而治之”意味着作为结构洞中的第三者可以借由他者之间的竞争情境、冲突和矛盾,使自己占据有利支配地位,最后达到“分而治之”的目的。策略要点是“有的放矢”,同时还要做到对核心关键资源的有效控制。基于“不重不漏、分而治之”原则的优化策略如图1所示:

图1 基于“不重不漏、分而治之”原则的优化策略示意图

如图1所示,优化前,a、c、d处于结构等位的位置上,A通过a、c、d同时与b建立联系,与A-c-b以及A-d-b的关系链上相比,A-a-b耗费更多的精力和时间。为了获取资源b,A通过撤去与c和d关系人的连接,保留与A-a-b最有效的连接,达到资源不重不漏的目的。同时,优化前A与a、c、d是一种弱关系(虚线),优化后通过加强控制形成强关系(实线),制造一种a、c、d三者间相互竞争的状态,进而实现分工并相互牵制的治理目的。优化后A不仅维持了最有利的关系源,也节约了精力投放,享有信息和控制双重优势,借由竞争,刺激了其他成员的创造力,获得并创造既互相牵制又分工明确的管理状态,实现了利益重新分配和有效获取,将管理与控制转化为实际的收益。

(二)培育中介,重构代理机制

企业家的社会交往由于受时间、精力、管理幅度和自身能力等因素的限制,无法做到“面面俱到”,“全面撒网”。必须考虑通过挑选一些合适的关系主代理人或经理人员队伍,借助他们的能力范围增加机会摄取面,免去自身精力的过多投放。

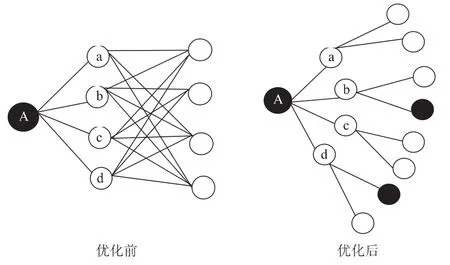

Burt研究发现,从中介者②那里获取资源,分取中介者的部分利益可作为“二手中介者”培育③方案的选择,借以实现中介收益和资源获利双效应[23]。据此逻辑,关系优化前后的状态对比如图2所示:

图2 基于“二手中介者”培育的关系结构优化示意图

在图2中,a、b、c、d之间没有直接联系,A与他们周围众多异质资源建立联系,形成多方位的关系链条,耗费了相当多的时间与精力。优化后,A通过a、b、c、d作为中介人和经纪人的位置,同他们建立委托代理关系,通过其控制原有的资源,利用中介人a、b、c、d能力和作用,坐拥二手中介机会,收获更多的资源效应。

在整个关系再塑过程中,企业家A行为动机可能是为扩展人脉关系,掌控资源,事业拓展,也可能是跨越异质性群体、建立新的关系[24],而管理幅度受限会阻碍其占据更好的位置,影响其获取中介机会和优质资源效应的可能。此时,通过改变关系控制状态促使权力归属和利益分配产生变化,利用中介经纪人分担自己原有的管理,重新构建委托代理关系。通过寻找正确合适的经纪人,在合理的幅度范围内去控制更多的次级结构洞,此举不仅可以带来管理能力的提升,同时也获得了包括优质资源控制效应、信息控制效应和从外部行业获益的多种效应。

(三)消除冗余,构建多样化资源通道

网络成员的交叉重叠常常带来同质性关系,此时的关系范围被无形地缩小。成员间如果均是“通路”的熟人关系会影响企业家网络新机会的把握,降低企业家开拓网络活力。而且,有限的网络城域和成员数目也不利于企业家进行多元化和多样化的关系开发。Renzulli和Aldrich研究发现,核心网络成员的异质性对创业型企业家来说,职业异质性水平越高,成员越具有多样性,越有助于企业家从网络中获取异质信息和资源[25]。从效率角度来看,企业家应该将时间和精力投入拥有非冗余联系人的初级联系人的培养上;从效能方面,则应该关注所有初级联系人所接触到的非冗余联系人的总人数,即网络的总产出。探求网络规模和成员多样性的平衡可以优化企业家整体的收益。基于冗余消除和关系多样化资源通路开拓的关系优化逻辑前后状态见图3:

图3 构建多样化资源通道关系结构优化示意图

如图3所示,优化前,A通过与初级联系人a、b、c、d控制了同质性的资源(图中白色的圆圈),这些关系人相互交叉重叠的联系状态使得A所能利用的资源不仅重复而且局限。通过优化,A控制a、b、c、d的同时,通过他们四者去挖掘原有关系网外的异质性的资源(右图中不同颜色的圆圈),从初级联系人出发获取了更多非冗余的资源,此举打破了原有“重复、交叉”的关系网和相对较小规模的管理范围,不仅使网络成员的规模得到开发,资源也变得多元化,同时也提升了整体的网络收益。通过初级联系人的重点培养,企业家A开发了更多方位的关系链条,保持了效率和效能的均衡。为保证企业持续的竞争优势,企业家不能局限于原本稳固的关系网,而应将挖掘潜在的客户、拓展新型的营销渠道、掌控关键客户、横纵向延伸多条通路作为经营策略,寻求网络整体的参与活性和利益均衡作为其网络关系管理的有效路径选择。

(四)补洞修好,做结构自主者

一个成员间各自孤立的小圈子无法形成市场机遇,相互隔离的状态也无法促使企业交易机会和创新机会的产生,企业家需要建立新的关系和商机,而不是在封闭的圈子内生存。打造、补充建立新的结构洞,成为被别人寻找的、被信任的“第三人”,占据有效的控制地位,对于企业探寻新的商业模式具有重要意义。现实做法是企业家可加入到朋友、同行的“圈内”拓展关系,也可以通过构建联盟伙伴、产业同盟的“业内”战略联系拓展企业合作网络,以其在微观和宏观关系层面缔造自己的“结构自主者”的地位。依据“补洞说”逻辑的关系结构优化前后状态如图4所示:

图4 依据“补洞说”逻辑的关系结构优化前后状态图

图4中,优化前,A、a、c、d各自拥有自己封闭的关系圈,没有发生任何的关联。企业家A未能拓展更广泛的人脉。一旦A通过构建a、c、d之间的联系,使其成为相对于a、b、c的“第三人”,占据了ab、ac、bc之间的结构洞位置,使得原本封闭的小圈子拓展为一个连接四个小圈子的大的关系圈,优化之后的A成为“结构洞占优者”和”,“结构自主者”,可以整合关系多方的信息和异质资源,塑造了优质的人际圈。“补洞”让原本没有联系的关系圈发生了新的联系,企业家A重塑了自己的人际网络,保证了关系的质量和效应。

(五)搭桥铺路,创建竞争优势

面对竞争市场上有限的资源和层出不穷的竞争,企业家常常会面临资源枯竭的问题,谁能把握并控制最有利的资源就有获取企业竞争优势的可能。

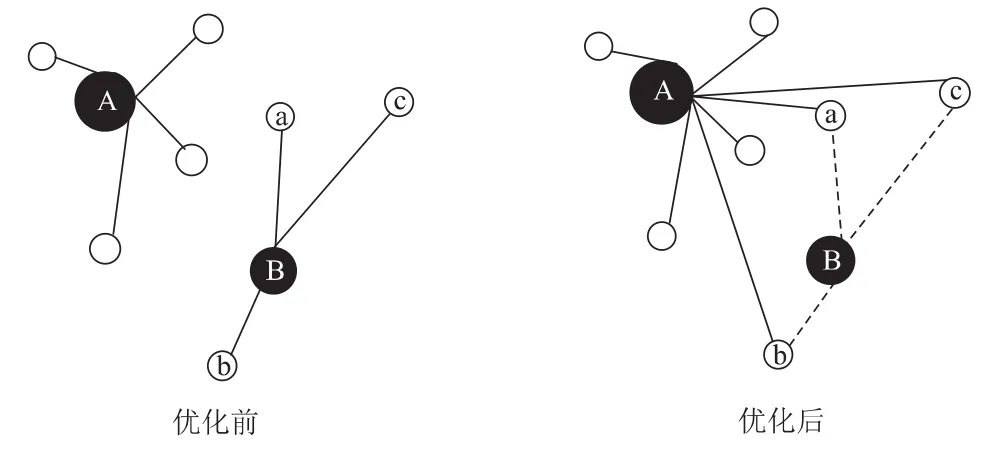

研究表明,在结构洞中善于“搭桥铺路”的企业家更能带来新的资源和信息,促使资源在网络中的流动。作为组织桥梁的建构者,他们具有操纵其他群体资源流动的机会和优势,他能在关系的扩展过程中,加强不可替代性关系的探寻,最终孤立竞争对手,获得网络中的社会资本回报和企业竞争优势。基于搭桥铺路关系构建逻辑的关系结构优化前后状态如图5所示:

图5 基于搭桥铺路逻辑的关系结构优化前后状态示意图

在图5中,A和B处于竞争对手的状态,优化前,各自控制了一定的资源和关系。面对市场中有限的资源,A通过“架起”与原属于竞争对手B的a、b、c关系人联系和新资源,拓展了社交面,在稳固原有自身资源同时,也削弱了B的竞争优势。A的主动“架桥”为其创造了全方位圈外的利益。据此,企业家要有意识投资于不同行业、背景、层次等领域的关系网络,积极努力地加入社会团体、参与培训深造、参加同学同乡聚会和商会活动等,多层面地采取有效的措施建立起联合内外异质信息和利益的网络,借助来自不同方面的力量和机会,成为不同行业层次领域的“关系架桥人”。

五、结语

本文从企业家关系网的再生产以及关系链重构带来的网络收益均衡分配角度,分析了企业家网络化发展的新的角色,首先梳理了企业家结构洞的重要性及企业家的角色选择和优化动因;其次,分析了网络中存在的信息资源匮乏、强凝聚力冗余、重复过度投资的低效率、非正式组织的影响、不确定性效应等企业家优化结构洞的诱因。最后,根据企业家面临的时间和精力受限、管理边界的约束、封闭圈子的交易机会缺失、竞争对手的削弱作用、强关系的重叠与屏蔽这些现状,总结出六种优化企业家结构洞的路径。企业家可以通过明确分工、分头治理,挑选合适的管理队伍并合理分权,抓住关键客户,挖掘潜在客户,还可以利用竞争削弱对手;打破限制、供给自身能力和资源,发挥“弱关系”的强力量来全局性统筹性地把握发展先机,创新发展,保持企业可持续的竞争优势。

当然,本文仅仅对关系结构洞优化做了一个理论推演,在未来的研究中,还需要对相关推演进行理论实证和案例研究,进一步探求企业家关系网络结构洞的建构过程、效应机制、优化机理,分析企业家结构洞对于企业家能力、企业绩效的影响,为企业家网络化成长,网络化生产与租金获取提供新的理论研究诠释。

注释:

① 齐美尔(Simmel Georg)三人集体的研究中认为:三者中的任何一人可以充作中间人并利用他人的不和从中渔利;中间人还可以对其余二人采取分而治之的策略。

② 伯特等将经纪人(中间人、中介人、占据者、broker)界定为向一个位置发送资源,却从另外一个位置那里得到资源的行动者。

③Burt在2005年,提出了二手中介(Second-hand brokerage),二手经纪的概念,即不直接连接的行动者。让自己这一端没有结构洞,而在另一端有丰富的结构洞,那么占据中心位置的主体即为结构自主者,具有结构自主性的行动者处于获得网络中信息利益和控制利益的最佳位置。

[1]Burt Ronald S.Structural Holes:The Social Structure of Competition[M].Harvard:Harvard University Press,1992.

[2]王福胜,王摄琰.CEO网络嵌入性与企业价值[J].南开管理评论,2012,(1):75-83.

[3]李景海,陈雪梅.社会资本视角的产业集聚根植性和主动性诠释[J].现代财经,2010,(6):40-47.

[4]范锋.网络企业商业模式创新的理论基础和方法研究[J].北京工商大学学报(社会科学版),2012,(2):91-97.

[5]刘伟.外资并购与目标企业效率研究:基于啤酒行业的实证分析[J].经济与管理,2012,(5):91-95.

[6]李芳.家族企业网络化建构过程与演化传承之经济学解析[J].现代财经,2009,(4):68-71.

[7]Lin,N.,Dumin,M..Access to Occupations through Social Ties[J].Social Networks,1986,(8):365-385.

[8]Zaheer A,Bell G G.Benefiting from Network Position:Firm Capabilities.Structural Holes and Performance[J].Strategic Management Journal,2005,26 (9):809-825.

[9]梁鲁晋,结构洞理论综述及应用研究探析[J].管理学家(学术版),2011,(4):52-61.

[10]高丽娜,何斌.企业异质性对产业空间集聚的影响研究[J].贵州财经学院学报,2012,(4):112-117.

[11]Xiao Z,Tsui A S.When Brokers May Network:the Cultural Contingency of Social Capital in Chinese Hightech Firms[J].Administrative Science Quarterly,2007,52(3):1-31.

[12]Burt,R.S.The Network Structure of Social Capital[C]//Sutton,R.I.,Staw,B.M.Research in Organizational Behavior.Greenwich:JAI Press,2000.

[13]盛亚,范栋梁.结构洞分类理论及其在创新网络中的应用[J].科学学研究,2009,27(9):1409-1411.

[14]Krackhardt,D.,L.W.Porter.The Snowball Effect:Turnover Embedded in Communication Networks[J].Journal of Applied Psychology,1986,71(5):50-55.

[15]蔡双立,刘杰.组织合作关系强度的柔性调节:客户关系动态管理的艺术[J].中央财经大学学报,2006,(10):72-73.

[16]边燕杰,丘海雄.企业的社会资本及其功效[J].中国社会科学,2000,(2):87-98.

[17]秦铁辉,孙琳.试论非正式网络及其在知识共享活动中的作用[J].情报科学,2009,27(1):1-5.

[18]周晓宏,郭文静.基于社会网络的隐性知识转移研究[J].中国科技论坛,2008,(12):88-90.

[19]殷国鹏,莫云生,陈禹.利用社会网络分析促进隐性知识管理[J].清华大学学报(自然科学版),2006,46(S1):964-969.

[20]Podolny,J.M.,Phillips D.J.The Dynamic of Organizational Status on Industrial[J].Corporation Change 1996,(5):453-472.

[21]Ahuja,G.Collaboration Networks,Structural Hole and Innovation:A longitudinal Study[J].Administrative Science Quarterly,2000,45(3):425-455.

[22]Coleman,J.S.Social Capital in the Creation of Human Capital[J].American Journal of Sociology,1988,94(51):95-120.

[23]汪丹.结构洞理论在情报分析中的应用与展望[J].情报杂志,2009,(1):183-186.

[24]Kalish,Yuval.Bridging in Social Networks:Who Are the People in Structural Holes and Why Are They There?[J].Asian Journal of Social Psychology,2008,(11):53-66.

[25]Watts D.J.,Strogatz S.H.Collective Dynamics of“Small World”Networks[J].Nature,1988,393(2):440-442.

[26]Renzulli,L.A.,Aldrich,H.,Moody,J.Family Matters:Gender,Networks,and Entrepreneurial Outcomes[J].Social Forces,2000,79(2):523-546.