论高职旅游管理专业校企合作的深度发展

王 琳

(镇江高等专科学校旅游系,江苏镇江 212003)

1 校企合作的概念及其主要模式

校企合作主要是指通过协调使学校与企业、行业之间为达到一定明确目标而形成的一种互动关系[1]。校企合作可以贯穿于从专业建设、培养目标、教学计划到教学内容、教学方法、毕业实习等人才培养的全过程,使学校、学生、企业之间形成一种良好的三方互动局面。作为高等职业教育与技术实践相结合的必然发展产物,校企合作既是培养高等技术应用型人才的最佳选择,也是提高教学质量与实践的重要方法。通过校企合作,学校可以从企业争取科研经费,为学生寻求更多的校外实习机会。企业为学校提供实训基地、丰富教学实践,同时也可以通过校企合作培养对口的技术人才,降低人力培训成本,增进企业效益。

校企合作有如下几种模式:1)“企业冠名”的人才培养模式。由学校与企业签订人才培养协议,共同制定人才培养和发展的定期计划,共同组织教学和实践活动,学生实习或毕业后就可至企业上岗。2)“工学交替”人才培养模式。使学生工作与学习相结合,运用学校和企业的不同资源环境,将课堂讲解与岗位专业知识学习交替进行,使学生理解和掌握所学知识,从而培养具有专业知识、职业能力和职业素养的学生。3)校企互动模式。由企业为学校提供合适的实习场所,为学校的教学计划制定提出合理化建议,选择企业优秀管理者走进课堂为学生授课,与学校专业教师沟通交流经验。同时,教师可以为企业员工进行专业理论的提升和技能方面的培训,提高员工的职业素养和理论水平。4)“订单”式合作。即实现招生与招工同步、教学与生产同步、实习与就业联体,生源是由学校选拔的学生和企业招收的员工组成,教学的实施由企业与学校共同完成,培训和考试内容来源于企业的需要,开设本企业所需要的专业技能和实习课程,并根据企业需要进行短期的技能培训,培训结束后,经公司组织考核合格,就可按合同上岗就业[2]。这些合作模式中,前两种模式是当前我国大多数高校校企合作的主要模式,而后两种模式是需要高校与企业相互合作、共同推动的。

2 校企合作现状

江苏省是我国高等职业教育实践与研究的发源地,30年来,其高等职业教育规模与水平一直居于全国领先地位。截至2012年4月,我省已开设旅游相关专业的高职院校71所。因此,选择江苏省高职旅游专业就校企合作现状进行调查分析具有一定代表性。自2012年4月至2013年1月,分别对无锡、苏州、南京、镇江、扬州、常州7所高职院校的旅游专业开展了校企合作调研。共发放调查问卷1000份,收回问卷864份,其中有效问卷851份。调查结果如表1所示。

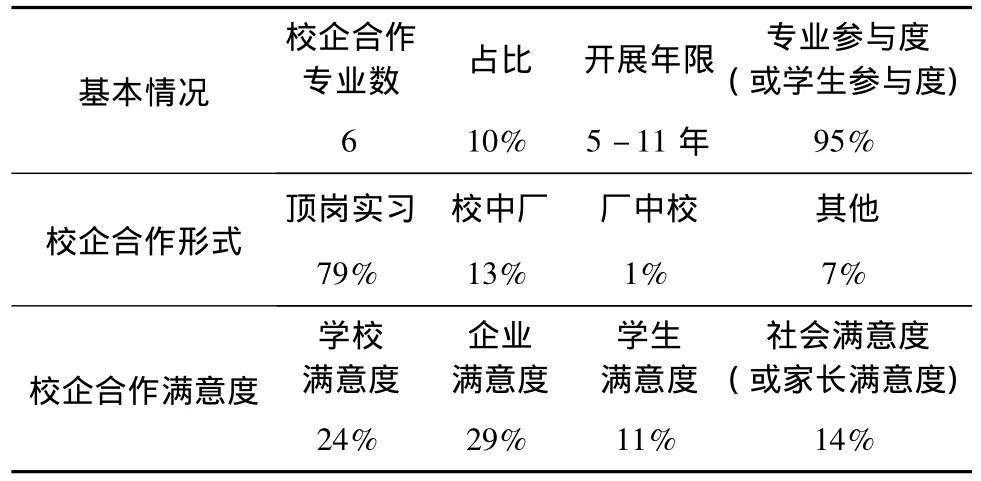

表1 高职旅游专业校企合作调查一览表

调查结果显示,目前高职旅游专业校企合作模式过于单一,合作层次不深入;学生在校企合作中难以学到真正的专业知识;企业因获利较低,与企业发展需求相去甚远,对校企深度合作的积极性不高。可见,我国高职旅游管理专业校企合作虽然取得了一定的成效,但还停留在校企合作的初级阶段,校企深度合作遭遇瓶颈状态,良好的循环互动、深入运作的合作模式还未形成。总之,浅层次的校企合作已经阻碍了高职旅游管理教学质量的提高,影响了专业的发展。

3 校企深度合作瓶颈分析

3.1 缺乏有效的制度保障

在我国高校现行的校企合作中,鲜有建立权威、完整、合理的校企合作准则和指导手册的,政府部门也没有出台相应保护企业利益的优惠政策,企业参与校企合作的积极性不高,更没有建立专门的校企合作机构来负责监督、考核和推行校企合作工作,致使高校的许多校企合作项目难以在企业主管单位、劳动部门、教育部门获准推行,极大地阻碍了校企合作向纵深发展。

3.2 机制不够顺畅

良好的校企运行机制是校企合作向良性和纵深发展的重要保障。当前的情况是:很多高职院校在学生就业和学校生存、发展的压力下向企业寻求合作,而企业向学校主动抛出“橄榄枝”的情况相对较少。企业一般也只在教学设备捐助、实习基地提供、员工培训等方面给予学校相应的支持和帮助,但这种合作离真正意义上的校企合作目标相距甚远。因高校办学机制和企业运作机制、校园文化与企业文化存在较大的差异,制约了校企之间深度合作,阻碍了学生从“学生、学员、职业人到社会人”的角色转化。运行形式大都限于建立“校中厂”和“校外实践教学基地”等浅层次合作,进而限制了校企合作的发展。

3.3 利益不均衡导致企业积极性不高

企业追求利润的最大化。目前,学校是校企合作中的主要获益者,而企业在短期内一般不能立即获得符合其发展需要的高技能应用性人才。在合作过程中,企业还要承担实习生的人身安全等风险,因此,企业认为投身于校企合作的成本过大,而收益却无法预见。以上种种因素导致了企业参与校企合作的积极性不高、动力不强。因此,校企合作必须把握优势互补、互惠互利的原则,在市场经济高度变化发展的大环境下,期望企业无偿提供良好合作条件进行校企合作的做法是不现实的。

4 对策

4.1 建立健全相应的法律法规,构建校企合作的制度保障

政府在经济和社会领域占据着主导地位,这是任何个人、企业、非营利性组织和公共团体无法取代的,在高等职业教育领域里更是如此。在我国提出大力发展高职教育的大背景下,政府职能部门有责任制定相关法律法规,进一步规制校企合作模式。我国于1996年颁行《职业教育法》,此后陆续出台了一些相关政策法规,从宏观方面对职业教育的地位、意义、原则、政策结构等进行了规定。但随着经济社会的迅猛发展,这部法律已经远远不能适应职业教育人才培养工作日新月异的变化和需求,并且随着毕业生就业矛盾的突出,修订或者出台新的法律法规已经迫在眉睫。韩国政府历来重视职业学校的建设,充分肯定校企合作对于培养人才、促进社会经济发展的积极作用,将产学合作作为职业教育发展的重要战略措施之一,出台了《产业教育振兴法》,建立了法制化的“产学合作”模式。我国在修订《职业教育法》或是制定新法规时,可以借鉴韩国经验,增加规制校企合作整体、校企合作各方权责的条文,或者按法定程序制定专门的法律法规[3],要求企业必须积极协助学生进行现场实习,走义务化轨道,实现产学合作的法制化发展。此外,韩国的学校、产业界、地方自治团体和民间组织的代表共同建立了“产学合作教育协会”,为“产学合作”的形成发挥指导和协调的作用,这一点也值得借鉴[4]。

4.2 积极构建校企深度合作制度,实现学校与旅游企业的真正融合

校企双方应当积极探索实现“无缝”对接的合作模式,不能仅仅局限于传统的酒店、旅游企业与高校的“培训——实习”的单交流。可以由酒店管理人员、教育专家、专业教师、旅游行业主管人员等多方组成学校专业建设指导委员会,根据当前酒店、旅游业的相关职业岗位的缺口进行广泛的市场调研,为学校制定合理的人才培养方案;同时,旅游企业与学校签订对口人才引进计划,弥补自己的人才缺口。鼓励有实力的旅游企业或多个旅游企业联合创办自己的高职旅游管理学校,建立“厂中校”,真正做到教学做一体化。例如:日本丰田公司开办的丰田工业大学、松下公司开办的松下电器工学院等为企业培养所需的专业人才。日本中小企业也会根据具体需求情况,量身打造符合企业发展要求的员工学校或研修班,培训从业人员,提高其业务能力和实践水平。我国也可借鉴日本“企业教育”方式,鼓励有实力的企业开办旅游学校或研修班,培训高职旅游管理人才。学校可向合作企业派出教师,与企业联手管理、开拓市场,提升自身科研实力;企业可在学校设立“校中厂”,师生在企业专业人员指导下开展“做中学”“学中做”,提高旅游专业师生服务水平和实践能力。

4.3 推动校企双赢,建立常态化的合作制度

校企双赢是学校和企业建立常态化、稳定化的互惠互利合作制度的关键,校企双方应主动寻找彼此利益共同点。企业在竞争市场中生存壮大的第一因素是具有持久的活力和增长点,能够实现持续性盈利,而这需要企业具有强大的研发团队和科研能力。旅游企业的决策层应该能够不断提出适合旅游企业发展的管理手段和经营策略,以敏锐的市场嗅觉满足当下的市场需求,但大部分旅游企业在这方面仍是短板。在和旅游企业的深度合作中,高职院校可以针对合作对象的具体问题专门成立由教师、旅游企业管理层组成的相关专家组,帮助旅游企业进行定向把脉,为其量身打造管理制度,并通过分析市场需求,为其制定营销策略。学生以在校学生和旅游企业实习员工的双重身份加入科研小组,既能学到相关专业知识,也能加深对旅游企业运作过程的了解,增强实践能力,达到实习目的;旅游企业通过学校为其量身定制发展管理规划与营销策略,弥补了研发创新的短板,增加了利润;学校也达到了让学生熟悉旅游行业相关业务的培养目的,实现双方互利双赢。这样,学校才能逐渐与旅游企业建立常态化的深度校企合作制度。

5 结束语

综上所述,校企深度合作一定能促进高职旅游管理专业教育、教学发展,是实现社会、学校、企业三方利益共享、互利共赢的一种先进的教育模式。与国外先进的校企深度合作模式相比,我国高职旅游管理专业校企合作的相关制度还远未完善,人才培养与输送的渠道还不够理想。高职院校应在借鉴国外先进办学经验的基础上,依照我国校企合作的现状和发展趋势,不断探索校企深度合作的有效途径,形成良好的运行机制,在为企业选拔高素质应用型人才的同时,推动我国高职旅游管理专业向实践化、社会化、专业化方向发展。

[1]龚艳.对高校旅游管理专业校企合作的探索[J].当代教育论坛,2010(2):115-117.

[2]李逢春.校企合作中实习与就业的衔接问题研究——以南京晓庄学院为例[J].职业技术,2011(12):52-53.

[3]翟志华.校企深度合作机制的构建[J].无锡商业职业技术学院学报,2012,12(6):57-64.

[3]汤光伟,秦辉.世界各国发展职业教育的成功经验对中国职业教育发展的启示[J].武汉职业技术学院学报,2009(2):90-93.