战争、族群与区域社会:9至14世纪晋东南地区二仙信仰研究*

易素梅

近年来,民间信仰或者民间宗教(popular religion)研究倾向之一是将其视为一种充满矛盾与冲突的活动或者场域,强调其参与者、身份(如地域、宗族、职业、性别、族群)以及信仰方式(仪式、节庆、占卜等)的差异性①关于民间宗教概念的讨论参见,孙英刚:《跨文化中的迷惘:“民间宗教”概念的是与非》,《学术月刊》2010年第11期;赵世瑜:《狂欢与日常——明清以来的庙会与民间社会》,北京:三联出版社,2002年,第31页;DeBernardi,Jean.“Space and Time in Chinese Religious Culture”,History of Religions,1992,Vol.31,No.3。Jean DeBernardi指出,通过把一个特定社区的特定历史注入一个更为广泛分享的文化史中,马来西亚华人的节日强化了族群的身份认同和团结。。早在上世纪初,陈垣先生已揭橥元代原本信奉基督教、回回教、摩尼教的西域人转而崇奉儒学,更有人从而入佛、入道,如雍古部基督徒赵世延鸠资创建文昌帝行祠②陈垣:《元西域人华化考》,上海:上海古籍出版社,1923年初版,2000年再版,第8—54页。。最近对雷神、巫觋信仰研究显示中原文化与北部湾、吴楚等地传统、族群之间碰撞、激荡,与唐宋时期岭南地区的开发和文化发展具有密切关系③王承文:《晚唐高骈开凿安南“天威遥”运河事迹释证——以裴铏所撰〈天威遥碑〉为中心的考察》,《中央研究院历史语言研究所集刊》2010年第81本第三分,第597—650页;王章伟:《在国家与社会之间:宋代巫觋信仰研究》,香港:中华书局,2005年,第81—99页。。

晋东南地区的二仙信仰为我们提供了一个从长时段研究区域社会中族群与民间信仰关系的个案。二仙信仰流行的晋东南地区南抵黄河,西临太岳山,东、南为太行山脉环抱,北连晋中平原,大致隶属泽州(今山西晋城)、潞州或隆德府(今山西长治)。9至14世纪,这里不时爆发战争或者被战火波及,先后经历了唐、五代、北宋、金、元朝统治,前后统治者的种族身份复杂多端。其间沙陀、女真、蒙古等部族人士对二仙信仰的态度既不能以单方面的接受(华化)而概括,汉族士大夫参与二仙信仰的活动也不能仅以逃避仕金、仕元来解释①现有研究多强调宗教对宋、金遗民的遁世功能,如:陈垣《南宋初河北新道教考》(北京:中华书局,1962年,第20页),萧启庆《宋元之际的遗民与贰臣》(载氏著《内北国而外中国:蒙元史研究》,北京:中华书局,2007年,第144—157页)。。不同族群的士绅和官员捐资、兴建或修葺二仙庙,原因复杂,贡献不一②有学者指出,士绅资助宗教活动的原因很多:敦睦女性亲属以及宗亲、信服教义、抵御其他宗教思想的不良社会影响、利用寺庙等风景名胜的文化因素、建立社会网络、宣扬士绅身份等。[加]卜正民(Timothy Brook)著,张华译:《为权力祈祷:佛教与晚明士绅社会的形成》,南京:江苏人民出版社,2005年,第184—226页。。除了进行人力、物力上的支持,士人和民众还通过想像与建构二仙形象,在精神层面推动信仰的发展与传播。这些活动和想像将不同族群、地域、信仰背景、社会阶层、性别的人们联系起来,形成集体记忆,成为地方民众请求中央认可二仙的依据。以下从一明一暗两条二仙信仰的起源传说出发,追踪二仙与战争故事的流变,继而分析二仙信众的族群归属。

起源传说之一:孝女成仙

二仙信仰敬奉的是乐氏二姊妹。经历5个世纪的塑造和重塑,二仙逐渐具备孝女、战争中的守护神、家族庇护神、道教女仙、医疗者、送子仙女、福庇一方的地方神等多种形象③关于二仙信仰与道教的关系,见拙文《道教与民间宗教的角力与融合:宋元时期晋东南地区二仙信仰之研究》,《学术研究》2011年第7期。。然而二仙的起源传说错落多端、层层累叠。唐宋时期,二仙初具人格,其身世、经历却迟至金代才见诸文字。

现今可见的最早的关于二仙的记载显示其已经具备人格:她们穿着人类的服饰,拥有人类父母,凭附巫祝表达她们的愿望。在此之前,她们是人鬼、自然物事(动植物、山川、河流等等),还是其他,并不清楚。894年张瑜撰成的《大唐广平郡乐公之二女灵圣通仙合葬先代父母有五瑞记》(以下简称《五瑞记》)是迄今为止关于二仙年代最早的一篇碑记。张瑜并不知道二仙在成仙之前是谁,在何时成仙。他提到二仙庙有二仙遗落的金钗、绣履,二仙的父亲是广平郡(今河北邯郸)的乐山宝,母亲杨氏,可见二仙在晚唐已经具有人的形象④二仙父母的名字不见于其他记载。关于《五瑞记》碑石现存何处、录文出处等信息,见附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,1。以下所引石刻材料的出处均参照附录一。。

在早期二仙信仰中,信仰者与神灵的交流仰仗于神灵附体。《五瑞记》提到二仙父母的鬼魂凭附一位女巫,借她之口表达迁移坟墓的愿望。当村民四处为二仙父母寻找再葬的福地时,二仙父母再次凭附一名巫祝和村民,诉说他们理想的选址。二仙附体显灵的现象在晚唐之后并没有消失。金皇统二年(1142),当红巾军毁坏壶关的二仙本庙时,二仙凭附一位巫女,要求信众将本庙迁移至陵川。此时,二仙不堪忍受继母折磨而成仙的故事首次被记载下来,丰富了二仙作为“人”的身世⑤附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,12。。

尽管《五瑞记》提到了二仙父母的姓氏,关于二仙孝敬父母的记载却出现较晚。1165年,金朝前南京路兵马都总管判官赵安时在《重修真泽二仙庙碑》中首记其事:

真泽二仙显圣迹于上党郡之东南、陵川县之界北。地号赤壤,山名紫团。洞出紫气,团团如盖,故谓之紫团。所居任村,俗姓乐氏。父讳山宝。母亲杨氏。诞降二女。大娘同释迦下降月日。二娘诞太子游门时数。生俱颖异,不类凡庶。静默不言,七岁方语。出言有章,动合规矩。方寸明了,触事警悟。有识知其仙流道侣。继母李氏酷虐害妬,单衣跣足。冬使采茹,泣血浸土。化生苦苣,共待一筐。母犹发怒。热令拾麦,外氏弗与,遗穗无得。畏母捶楚,蹐地凌兢,仰天号诉。忽感黄云,二娘腾举。次降黄龙,大娘乘去。俱换仙服,绛衣金缕,绘以鸾凤,宝冠绣屦。又闻仙乐响空,天香馥路,超凌三界,真朝帝所。大娘仙时,年方笄副。二娘同升,少三岁许。贞元元年六月十五。⑥附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,12。

赵安时提到他在太常寺任职时,曾经读到张瑜《五瑞记》的拓本、但是他没有说明从何得知张瑜尚且不知的二仙飞升的故事。现存的北宋二仙的资料,包括正式确立二仙正统地位的崇宁四年(1105)《真泽庙牒》,都没有强调二仙的孝顺。这意味着上述二仙的孝女形象似乎是宋金之际的创作。

二仙飞升成仙的故事体现出当时人们看待孝道以及主妇“主中馈”角色的价值观。《周易》家人卦指出“主中馈”是“正位乎内”的女性的主要职责①王弼注,孔颖达疏:《周易正义》卷4,北京:北京大学出版社,2000年,第185—186页。。虽然乐氏姊妹尚不具备主妇的资格,主中馈不是她们而是其继母的责任,但是二姊妹协助继母履行其职责,继母非但不感激反而惩罚她们,于是二姊妹与继母分别成为好女人与坏女人的典型。一方面,继母与二仙都是乐家的“外人”和“陌生人”。继母作为外人嫁到乐家,想要通过控制新家的小辈巩固自己在新家的地位。二仙姊妹则终归是要出嫁的,与本家也存在疏离感。乐山宝没能保护他的女儿,而是任他的继室无情地虐待她们;二仙姊妹在村里也被疏离,她们的外祖父不许其拾遗落在田间的麦穗。另一方面,继母和二仙姊妹共同的“外人”身份并没有使她们成为同盟。二仙姊妹的存在威胁着继母对乐家财产的控制。二仙是乐家财产的潜在继承人,并且在其出嫁时有获取嫁妆的权利。继母的残虐使二仙姊妹的孝道在现实中无法维系,她们的血泪化为苦苣,象征着其身体被转化为食物。

二仙的起源传说糅合了孝女传统与后妈传统,相似的受压迫经历成为二仙信仰得以吸引信徒和兴起的动力之一。虽然孝女成仙的故事成为金以后二仙身世的标准叙述,但是从二仙形象形诸笔墨之时起,另一则当世叙述不详而后世往往被忽略的隐晦的起源传说就已存在。

起源故事之二:战争中的守护神

虽然缺乏精彩的故事情节,二仙作为战争中的守护神的形象却比她们的身世更早地被记录下来。究其原因,唐末藩镇割据,交相混战,是二仙显灵得以大肆宣扬的历史背景。安史之乱之后,泽、潞成为唐王朝尚能控制的关中区和拥兵自重、最难驾驭的河北藩镇之间的缓冲过渡区,具有“控扼河朔,屏障关中,沟通江淮的重要战略地位和军事地位”②张国刚:《唐代藩镇研究》,长沙:湖南教育出版社,1987年,第78—82、88—94页。。二仙显灵于此时此地不是巧合。9世纪末,沙陀人李克用(856—908)盘踞昭义镇,其中泽、潞二州成为李克用和敌对割据势力角力的主要战场。记载二仙显灵的《五瑞记》是昭义镇幕僚为了庆祝他们对敌取得险胜,同时为了吹捧李克用和安抚朝廷而炮制出来的。

李克用靠镇压黄巢捞取政治资本,从而出镇太原、建立割据势力,形成对唐王朝和河北、中原藩镇的威胁。883年至890年,李克用挥兵向南,先后与孟方立、孟迁争夺昭义镇泽、潞、邢、洺、磁五州。890年,孟迁向汴宋节度使朱全忠(驻地在今河南开封、商丘,安徽亳州一带)求救,联合讨伐李克用,此举得到唐王朝的支持。但是,李克用显示了他非凡的军事才能,击溃了唐廷纠合的河北、中原藩镇联军。之后,李克用对昭义镇的统治并不稳定,潞州一度沦入朱全忠之手。892年,李克用养子李存孝(本姓安,应为昭武九姓胡人)以邢、洺、磁三州归朝廷,并向朱全忠等人求援。乾宁元年(894)三月,李克用艰难攻下邢州,杀李存孝③樊文礼:《李克用评传》,济南:山东大学出版社,2005年,第49—135页。。四月,李克用下辖的都虞侯司十将冯某书《五瑞记》。

《五瑞记》记载了迁移二仙父母墓出现的五种祥瑞,借此庆祝李克用的战胜:

潞州百姓“虽度危亡,不至伤戮”,显然与史实不合。“神女呈威”故李克用的地盘没有被抢占,这才是其党羽信服的二仙的灵验。记文中的“贤良”当然就是指李克用,所谓的“妖燓”不仅指王仙芝、黄巢等人,还暗指李克用的手下败将朱全忠、李存孝等人。《五瑞记》含蓄地点出李克用前期为唐王朝立下的剿灭黄巢叛乱的功劳,并以近期的胜利炫耀神灵都站在他一边,明为向朝廷表忠心,暗则显示其实力,以重新博取朝廷的信任,从而捞取更多政治资本。

李克用集团以二仙故事宣扬其对唐王室的忠心,应放在唐末至五代“胡/汉”语境消解的过程中进行解读。邓小南指出:“安史之乱后,胡族压力不仅构成为‘外患’;作为国家内部问题凸显出来的‘胡/汉’区分,也成为令唐廷刻骨铭心的‘内忧’。”但是,“中原地区的五代迭兴,民族色彩逐渐淡薄而政治色彩愈益凸显;人们意识中印象更深的是‘政权’的更替而非统治民族的更迭”②邓小南:《试谈五代宋初“胡/汉”语境的消解》,载氏著:《朗润学史丛稿》,北京:中华书局,2010年,第74—94页;邓小南:《祖宗之法:北宋前期政治述略》,北京:三联书店,2006年,第80—102页。。二仙故事正好契合李克用以唐朝忠臣自居、拥护二仙代表的中原文化、淡化其胡族背景的需求。

李克用集团选择二仙宣扬其功绩,这也许不是随意为之。《五瑞记》碑题称乐山宝为“广平郡乐公”。广平郡即洺州(今河北邯郸)③《旧唐书》卷39《地理二》,北京:中华书局,1975年,第1497—1498页。。记文没有说明乐山宝原葬何处,为何葬于潞州。不过,“广平郡”乐公最终葬在潞州,大概象征着晋东南、冀西政治军事版图的变革:李克用收复邢、洺、磁三州,使它们与泽、潞一起归附晋中,而不是河北、汴宋。

大概在李克用占据泽、潞之后,二仙信仰从潞州传播到泽州。李俊民(1176—1260)追溯,髙平县一所二仙庙始建于唐天祐年间(904—907)④李俊民:《庄靖集》卷8《重修悟真观记》;卷9《重修真泽庙碑》,《景印文渊阁四库全书》集部第1190册,第636—637、644—646页。现存最早的泽州二仙庙石刻作于1101年,见附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,4。。泽、潞是李克用、朱全忠权力争夺的主战场。李克用一直标榜自己忠于唐王室,而朱全忠率先建立后梁(907—923)。戏剧性的是,李克用之子李存勖沿用唐的国号,建后唐(923—936),灭后梁。虽然这一时期二仙的史料遗存不多,但是二仙的故事(如在战争中庇护某方将领,“奖励”尽忠的臣子)应该对自许汉人、争夺政权的胡族将领具有吸引力。

保境安民是各级统治者的主要职责,也是人们建构的地方神祇的重要义务。二仙显灵庇护李克用集团的故事在宋元时期不再被人提起,一方面可能与后人能读到的《五瑞记》记载简略有关,另一方面大概因为宋代士大夫对五代时期礼义衰微、缺乏“忠臣义士”的批判,李克用集团标榜的“忠”并不为后世认可⑤欧阳修:《新五代史》卷34《一行传》,北京:中华书局,1974年,第369—370页。。尽管如此,二仙信仰与战争的关系却一直绵延不绝,新的传说被制造出来。

二仙故事的流变:助宋抗夏

宋、金、蒙元时期,二仙信仰的发展与战事有着密切关联。宋一统中国之后,泽、潞一度恢复和平,成为内地。但是,在宋辽、宋夏、金灭北宋、蒙古灭金等战争中,泽、潞或是入侵者南下进攻的对象,或因紧邻边境、成为重要的支边地区。宋廷有时蠲免泽、潞二州赋税、徭役,因为二州事实上已经承担了为前线提供军士、粮食的任务⑥程龙:《北宋西北战区粮食补给地理》,北京:社会科学文献出版社,2006年,第149—159、194—195、251—252页。。历经演变,二仙信仰衍生出情节复杂、人物刻画细致的二仙传说。统治者、民众认为二仙不仅是守护一方水土的神灵,还具备助战女神、战火受害者等生动的形象。

宋辽战争(1004—1005)和宋夏战争(1105—1119)中,泽、潞地区紧邻战区。宋辽战事平定之后,二仙信仰成为当地官员为宋真宗歌功颂德、为自己邀功的工具。大中祥符五年(1012),前代州军事推官、试秘书省校书郎张仪凤为二仙祖庙撰《再修贰圣庙记》,描述当时的政治风气:

今我后纂承丕绪,廓定环区。皇猷塞而夷夏同风,正化敷而车书一致。品物咸遂,万民以康。德动天而宝录垂祥,泽及地而灵芝荐瑞。武功甫毕,已归马于西山;文德告成,□□金于东岱。五星顺轨,百谷用成,荡荡巍巍,不可得而称也。①见附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,2,2,2,7,12。

此时,宋辽战争已结束,举国上下迎合宋真宗大行天书封禅的喜好,欢呼声似乎掩盖了与辽岁币、结成兄弟之国带来的耻辱。新旧知府各减俸钱,重修二仙庙。张仪凤适时感叹二仙灵验非凡,有根有据,“其有不刊祀典,大恰民心,神鬼难明,阴阳争奥,垂名千载,何代无人?况案据之有凭,见形声之可验者,即二圣之神欤!”②见 附录 一“ 现存9至14世纪 二仙 石刻 史料 表” ,2,2,2,7,12。于是,二仙的灵验与政教的清明微妙地联系起来。二仙既促成了泽潞之治,从而顺应于天下大治,又印证了各级统治者的治理有方。庙记夸赞前任潞州知府“忠贞许国,神武济时,寔王者之腹心,乃邦家之柱石。约民以礼,御众以宽,行贤太守之清风,绾上将军之重柄。伟哉!其惟我公得双全者也”,现任知府杨权忠“字民有术”③见附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,2,2,2,7,12。。二仙信仰表达了国家与地方追求和平的愿望,成为君臣上下神道设教、炫耀文治武功的工具。

二仙正式被国家认可在宋徽宗朝。1111年,壶关县令李元儒撰《二真人封号记》记载,大观三年(1109)县令“祷旱于真泽之祠,至诚感通,其应如响。于是追述二女慕仙之意,请于府。丐奏仙号,以旌嘉应。府以事上于漕台。漕台核实,俾具灵迹。乃询邑民,得先后祷感应之状。复于漕台,旋蒙保奏,如县所请”④见附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,2,2,2,7,12。。尽管1165年《重修真泽二仙庙碑》认为二仙因为救济绝粮的宋军而受封,但1105年《尚书省牒隆德府壶关县真泽庙》、《二真人封号记》以及其他现存宋代碑刻均未记载此事。究竟获得宋朝廷首肯的二仙灵验故事中是否包含二仙助战一事,或者二仙助战故事是否为金人杜撰,已不可考。二仙助战故事源于宋代并非绝无可能。国家封赐的标准程式和用语、讳言战争和外交的困境、上报失时等因素都可能掩盖官方纪录中的二仙传说,使它们只能在民间口耳相传。

前揭1165年《重修真泽二仙庙碑》记载了二仙在宋夏战争中大显神迹的故事。此事可能得自创建陵川二仙庙并以之为家庙的张氏家族。张氏曾屡次向赵安时讨要庙记。但是,赵安时称二仙事迹“道史遗逸而不载,本庙古碑又多散亡”。直至1152年,他供职于金太常寺,得见唐《五瑞记》拓片,可以比对记文与张氏提供的素材。除此之外,赵安时似没有引用其他与二仙有关的碑记⑤张薇薇引1107年苟显忠所撰碑文中关于二仙助战的故事,今查原碑,不见所引段落,不知所据为何。张薇薇:《晋东南地区二仙文化的历史渊源及庙宇分布》,《文物世界》2008年第3期。。

二仙助宋抗夏的故事将其提供食物的故事空间从家族延伸至国家。1165年庙碑载:

至宋崇宁年间(1102—1106),曾显灵于边戍。西夏弗靖,久屯军旅。阙于粮食,转输艰阻。忽二女人鬻饭救度。钱无多寡,皆令餍饫。饭瓮虽小,不竭所取。军将欣跃。二仙遭遇验实,帅司经略奏举。于时取旨,丝纶褒誉。遂加封冲惠、冲淑真人,庙号真泽。岁时官为奉祀。勒功豊碑,至今犹存。正所谓载在祀典,有功于国与民者也。⑥见附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,2,2,2,7,12。

尽管理论上理想的女性不应参预外事,但是为了国家的利益,女性负责烹饪、饮食的活动可以合理地延伸到家族以外的公共领域。二仙救济宋军的故事在金代流传,或许和金朝继北宋之后不得不应对西夏的敌意和攻势有关。1164年,隆兴和议签订之后,宋金关系趋于和缓。但是,因为划界问题和金朝对西夏实行限制贸易的政策,金与西夏之间不时爆发局部战争⑦李华瑞:《宋夏关系史》,北京:人民大学出版社,2010年,第87—94页;吴天墀:《西夏史稿》,南宁:广西师范大学出版社,2006年,第88—95页。。金朝官民大概希望曾经帮助宋军战胜西夏的二仙能够继续帮助金朝战败夏人。

二仙助战的故事在金元时期不断丰满,其中设计的地理方位、人物对答使之更加具有可读性、趣味性。1264年乡司郭良撰《大元国泽州高平县举义乡话璧村翠屏山重修真泽行宫之记》(以下简称《真泽行宫之记》)记载:

夕宋之方戍于西边也,军士偶乏食。有神女鬻饭,以给数万人者累日。釜鬻常满,挹之不怯,竟莫测其所由来。或而恠问之,答曰:“我非恒人也。即晋阳之二仙女也。以未有功于民,故于斯而济国耳。”言讫不见。兹事尤异,竞播泽潞之间。①附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,16,12。

当军士对二仙鬻饭的神迹感到惊慌询问时,二仙自称不是代北“恒人”,而是晋东南“晋阳之二仙女”。段建宏认为:“传说中的宋军兵困粮绝之事可能属实,至于二仙显灵救助之事,只是事情变化的一个借喻”,“宋军在当时得到了当地百姓或者是在绅士率领百姓的资助”,此说不无启发②段建宏:《民间信仰与地域社会:对晋东南二仙故事的解读》,《前沿》2008年第11期。。不过,与其说二仙助战的寓意是泽潞地区绅士、百姓对宋军的直接资助,不如说它显示出该地区与宋夏交战的前线之间的社会经济纽带关系。因为地理接近,人力、物资经泽潞送往前线具有种种可能性,如国家征调、商人输送、百姓自愿纳粟等等,这些交往是二仙助战故事可信的基础。二仙助战的故事突出了晋东南地区对国家的贡献。对比前述二仙被继母逼迫、欲尽孝而不得的形象,助战的二仙为宋军提供饭食的形象更为积极。二仙不再仅仅是走投无路、哭天喊地的冤魂,而是强大的为国家提供食物的女神。

泽潞地区沦陷为金、蒙异族统治时,中央与地方、我方与他者、华夏与夷狄之间的关系变得更为复杂。12世纪政局动荡不安,百姓饱遭入侵者、流寇的摧残,二仙受后母虐待的遭遇大概对他们格外具有吸引力。1165年《重修真泽二仙庙碑》把二仙描述成宋金之际红巾军战火荼毒的牺牲者。

皇统二年(1142)夏四月,因县境亢旱,官民躬诣本庙,迎神来邑中祈雨。未及浃旬,甘雨霶霈,百谷复生。及送神登途,大风飘幡,屡进不前,莫有喻其意者。乃托女巫而言曰:“我本庙因红巾践毁,人烟萧条,荒芜不堪。今观县岭西灵山之阴,郁秀幽寂,乃福地也。邑众可广我旧庙而居之。”③附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,16,12。宋金之际黄淮地区兴起的汉人武装组织多以“红巾”为号,政治立场不一。他们与金军作战,宋廷视之为忠勇义军,金朝则以“贼”称之④熊克:《中兴小纪》卷2,《景印文渊阁四库全书》史部第313册,第805—807页;《宋史》卷33,第633页;卷40,第772—773页;卷449,第13224页;卷468,第13659—13660页。邓广铭指出:“河东人民组成的忠义民兵,号称红巾军,到处邀截金军。”见邓广铭:《南宋初年对金斗争中的几个问题》,载氏著:《邓广铭治史丛稿》,北京:北京大学出版社,1997年,第144—162页;黄宽重:《南宋时代的抗金义军》,台北:联经出版事业公司,1988年,第20—21页。。上述故事将二仙本庙的破败归罪于红巾军,将本庙的迁移归因于二仙的意愿。1214年,蒙古南下,高平县的一所二仙庙毁于战火。李俊民感叹“神且不安,人其安乎?”⑤李俊民:《庄靖集》卷9《重修真泽庙碑》。人们重修二仙庙,改变庙里人烟萧条的局面,期望人、神两安。在修复二仙庙的同时,战争造成的创伤得到医治,地方民众重新建立起毁于战火的信仰和社会秩序。

二仙信仰的兴起与战争有着密切的关系。一方面,有的信徒相信二仙是战争中的守护神,认为二仙在唐末战乱、宋夏战争中拯救一方百姓,使他们免遭战火荼毒。另一方面,不少信徒也相信二仙是战争的牺牲品,认为二仙可能受到战事的牵连,庙宇被毁,无从获得香火。二仙作为战争中的守护神和牺牲品两种矛盾形象反映出统治者和被统治者对二仙形象的建构可能存在分歧。前者将二仙的神迹作为政治宣传的一部分,以巩固其地位的合法性。后者从二仙故事蕴含的深刻矛盾中获得慰藉,并在战火中求生存。复杂的政治、军事、外交冲突赋予二仙故事中的矛盾多重含义。二仙不仅仅是孝女、地方保护神,中央与地方精英、征服者与被征服者之间的张力与冲突在二仙身上还刻画了另一层意义。二仙信仰成为地方精英用来表达自身愿望的文化资本,借此他们可以与朝廷协商、与同侪建立同盟、与乡里乡亲结成社会网络,从而确立自己的精英身份,换取国家认可和在当地的声望、影响力。

二仙信徒的故事:族群边界的隐与现

二仙信仰从兴起时就牵涉到族群问题。在祭拜二仙时,不同族群、政治利益集团、阶层的信徒的仪式与组织方式不尽相同。在他们的题名、艺术表现中,族群的边界时隐时现,反映出9至14世纪族群认同的复杂变化。

如前所述,最早支持二仙信仰的政权是沙陀突厥李克用的幕府。李克用任用的将领、幕僚中不少是胡人。长久以来,泽潞地区也是胡人活动、居住的地方①韩茂莉:《宋代农业地理》,太原:山西古籍出版社,1993年,第55页。。虽然在李克用集团淡化自身胡族背景的前提下,我们无法得知当时二仙信徒的族群身份,但是他们利用二仙信仰吹捧李克用的事实,说明二仙信仰与胡人的参与、扶持脱不了干系。《五瑞记》的撰写就反映出胡族统治者利用汉地文化资源,向中原王朝表示忠心,以达到占据中原一隅的目的。

伴随宋与契丹、党项之间矛盾的突出,新儒学的复兴,北宋中期以来士人开始强调的“华夷之辨”,“既体现着民族辨判、文化识别,又是宋廷对待外部(‘外患’)问题的基本信念乃至政策依据”②邓小南:《试谈五代宋初“胡/汉”语境的消解》,载氏著:《朗润学史丛稿》,第74—94页。。11世纪初,在地方官民向宋廷请求赐封二仙的首次尝试中,士大夫无视辽、夏对宋的威胁与强势,鼓吹“今我后纂承丕绪,廓定环区。皇猷塞而夷夏同风,正化敷而车书一致”,强调以正统教化感化寰区以外的夷狄,并不针对寰区以内的百姓划分夷夏③见附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,2,5,12。。宋徽宗朝以二仙“泽被于一方”,正式赐封二仙,“尚祈福荫,永胙此邦”,也不涉及“一方”、“此邦”之内的华夷之辨④见附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,2,5,12。。此后,在中原建立的征服王朝政权,如金、大蒙古国、元,则按照各族及其与新政权的亲疏关系划分人等,实行族群等级制。如金灭北宋后,“有兵权、钱谷,先用女真,次渤海,次契丹,次汉儿”⑤徐梦梓:《三朝北盟会编》卷98,引宋人赵子砥《燕云录》语《景印文渊阁四库全书》史部第350册,第762页。。当族群划界与政权、文化问题交织在一起时,不仅二仙传说中的人物活动背景被重新设置在族群、政权分野之下,二仙信众的族群身份也开始凸显。

前揭1165年碑记及碑阴题名显示当时民众复杂的族群归属与社会网络。碑记中二仙助宋抗夏的故事明确区分北宋与西夏、我方与他者的立场,大概与金朝同样面临西夏的军事威胁有关。碑记作者前南京路兵马都总管判官赵安时,天德四年(1152)曾任职太常寺⑥赵安时《金史》无传。雍正时朱曙荪监修《山西通志》卷173称 “(金)状元赵安时墓在县东仕林庄”,《景印文渊阁四库全书》史部第548册,第375页;卷23引《(仕林庄)墓表》,“赵安时字全老,号东冈,正隆间状元及第,官至中顺大夫、南京路兵马都总管、上骑都尉、天水县开国子、食邑五百户、赐紫金鱼袋”,《景印文渊阁四库全书》史部第542册,第738页。。《金史》载诸路总管府设“总管判官一员,从六品,掌纪纲总府众务,分判兵案之事”⑦《金史》卷57《百官三》,北京:中华书局,1975年,第1310页。。碑记末署陵川县长贰姓名,“从仕郎、主簿兼县尉髙徳裔”、“忠武校尉、县令、云骑尉李彦说”。碑阴“大金国泽州陵川县鸡鸣乡鲁山村都维那张愿、张举随县乡村众施主”题名显示出更为复杂的信众族群划界的图景。题名前十行开列从11世纪中叶兴建该庙、此后把持该庙二百余年的张氏宗族以及可能与之联姻、当地大姓秦氏宗族成员的姓名。第十一行题“寨主张、首领秦、秦、申、马、赵、马、秦、秦、马照、秦志、秦、申、秦、马、秦、申、申、申、秦、秦周、申、秦、王镇、李、秦□、秦、马、秦、王、秦觉、崔、申、马、秦、小□”。第十二至二十二行按距离该庙远近,分州县乡村,如泽州县路城乡、云川乡、普安乡、高平县、晋城县、潞州壶关县各村,登记出资个人、家庭或组织名称。第二十三行题“修武校尉胡、妻宋氏、敦武校尉徒单、妻刘氏、忠勇校尉吴、妻石氏”。第二十四行最末,题为神山种树作出特殊贡献的人物姓名⑧见附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,2,5,12。。

除了按照宗族、地缘关系组织起来的信徒,题名还突出了资助本次二仙庙重修的军事武装组织及个人。庙记提到红巾军践毁二仙本庙,二仙显灵,要求迁址,扩建此庙。因此,武人的积极参与大概与剿灭红巾军有关。题名次第仅次于当地大族的“寨主”、“首领”应该是周边堡寨中头目的称号。《金史》:“诸知镇、知城、知堡、知寨,皆从七品。”①在宋代,寨主为差遣名,以武官閤门祇候(从八品)以上充。首领,一般指军事武装组织中为首的人。《宋史》卷285:“选閤门祇候以上为寨主、都监。”《宋会要辑稿·方域》一九之四三引《哲宗正史·职官志》:“知城、寨主,掌训治戍兵,完固防守,以扞边境,受纳赋税,听居民之诉讼。其小者专理之,大则禀于所属。”《宋会要辑稿·兵》一八之七:“大首领调[谓]正监军、伪置郡守之类……次首领谓副监军及贼中所遣伪天赐之类。小首领谓钤辖、都头、正副寨主之类。”金、元时期边境或要冲建立的堡寨沿置寨主。徐松:《宋会要辑稿》,北京:中华书局,1957年,第7647、7061页;脱脱:《宋史》,北京:中华书局,1985年,第9602页;《金史》卷57,第1315页;宋濂:《元史》卷35,北京:中华书局,1976年,第775页。寨主、首领等武官大多只署姓,不具名。寨主姓张,如果寨主出自张氏一族,庙记中理应点明。此处寨主身份不详,或不是张氏一族的成员。该栏36个题名中有16个姓秦,或许与当地秦氏宗族有关。这些堡寨首领取汉姓,可能是仕金汉人。题名中的另一组武人是倒数第二行特别单列的三位武官。“修武校尉”、“敦武校尉”、“忠勇校尉”是金朝武散官官阶,分别为从八品上、从八品下、正八品上。金朝武散官为虚衔,与实职往往不对应,且无定制,女真人在迁转上较占优势。“敦武校尉”多以女真人除授②《金史》卷53,第1173页;卷55,第1221—1222页。金朝武散官与军职之间的关系,见王曾瑜:《金朝军制》,保定:河北大学出版社,1996年,第126—135页。。“徒单”为女真姓氏,说明这位敦武校尉应为女真人③《金史》卷55,第1229—1230页。。于是,1165年庙记反映出地方豪族、地方官以及地方武装组织、泽潞民众形成的社会网络,至少有一名女真人参与其中。

图像资料更形象地显示出二仙信众复杂的族群属性。现存高平市河西镇岭坡村(原西李门村)二仙庙戏台基础侧面的二块乐舞线刻也透露出二仙信众的多民族属性。据庙中大定三年(1163)题记称村民砌殿堦,“长二丈二尺,高踰三尺,石匠磨刻珉石”,应即此戏台④见附录一“现存9至14世纪二仙石刻史料表”,11。。线画之一刻画的是一组汉族人服饰的乐舞人:一名头男子持香在前,其后尾随两名舞蹈、两名击鼓男子,以及五位吹笛、箫、击拍板的仕女。男子皆身穿圆领袍服,除领头一位戴展翅幞头、大袖,其余男子皆戴曲翅幞头、簪花、窄袖。鼓横系于腹前,左侧略大,鼓腰覆带花草装饰纹的布匹。表演者左手以掌击鼓,右手执槌击鼓。同类鼓亦见于河南禹县白沙宋元符三年(1100)赵大翁墓壁画⑤宿白:《白沙宋墓》,北京:文物出版社,2002年再版,图版四。。

与之相对的另一块上刻画的是六名服饰迥异于汉人的男子:领头一位手持酒碗,随后一位击鼓,二位跳舞,一位击掌,一位吹笛。除一位背向观者的舞者外,其余人物均可见留有虬髯。第一、四、五人分别在耳侧、脑后、脑侧编有二、三、七条发辫,且第四人脑后、第五人脑侧未被帽子遮住的地方还有未编入发辫的散发。他们穿着腰部襞摺的窄袖辫线襖,加捍腰,系[韋占]韘带⑥“辫线袄,制如窄袖衫,腰作辫线细折……乐工袄,制以绯锦,明珠琵琶窄袖,辫线细折。”《元史》卷78《仪卫服色》,第1941页。。第一、二、四、六人戴着金元时期流行的瓦楞帽,第三人带着镶毛边的帽子,第五人戴半球形帽。除第六人耳部线条残损,其余人物均可见戴环形耳饰。第三、四、五、六人露出靴子。击掌者佩戴弓箭、箭囊。鼓中部略细,击鼓者斜挎腰鼓于身体左侧,以左手揽鼓腹,右掌击鼓。舞者双手各执一似由三角巾或方巾连缀而成的道具。

编发辫、戴耳饰、着辫线袄、戴瓦楞帽是来自北方的游牧或半游牧民族的服饰特征⑦幸蒙姜伯勤先生赐教,指出近人已对线画中胡人的同类服饰进行研究。河南金墓出土乐舞俑头戴尖顶笠帽,或称四方瓦楞帽,身穿辫线襖子,颇似二仙庙线画中人物服饰。沈从文以为这种四方瓦楞帽多见于蒙古人,据此判定乐俑为蒙古族人。不过此帽既见于金,或许不只在蒙古人中流行。沈从文:《中国古代服饰研究》,上海:上海世纪出版集团、上海书店出版社,2005 年,第324—325、477—478、513、534—536、538 页。。宋人章颖《宋朝南渡十将传》记载绍兴十年(1140),刘锜袭击金营,“有凡髡首、辫发、环耳者悉歼之”⑧《宋朝南渡十将传》卷1《刘锜传》,碧琳琅馆丛书本,第6页。。金兵民族成分复杂,由女真、汉、契丹、渤海、奚等族人组成,所以“髡首、辫发、环耳”当为女真等北方民族装扮特征①王曾瑜:《金朝军制》,保定:河北大学出版社,1996年,第96—101页。契丹人髡首辨发的习俗学界研究颇多,见李甍:《略论辽代契丹髡发的样式》,《考古与文物》2011年第1期,第86—91页;田广林:《契丹髡发礼俗述略》,《北方文物》1998年第4期。。女真、契丹男子均有髡首辫发的习俗,其间又有差异。《大金国志·男女冠服》载女真人“辫发垂肩,与契丹异。[耳]垂金环,留颅后发,系以色丝……又化外不毛之地,非皮不足御寒,所以无贫富皆服之”②旧题宇文懋昭撰《大金国志》卷39,济南:齐鲁书社,2000年,第287页。。二仙庙线刻中结多条发辫的样式较为罕见,不过结辫、颅后留发而非髡发应属女真习俗③邓荣臻认为女真有其独特辫发式样:“剃去前额头顶发,脑后两条发辫垂落后背或前胸。”见氏著:《女真发辫式管窥》,《北方文物》1987第4期;景李虎、王福才、延保全《金代乐舞杂剧石刻的新发现》亦持此论,《文物》1991年第12期。。此外,女真初兴时,“其乐唯鼓、笛”④《大金国志》卷39《初兴风土》,第286页。孙星群:《西夏、辽、金音乐史稿》,北京:中国青年出版社,1998年,第261—266、290—292 页。,与此图配乐相合。结合这两组图,我们看到的是一胡、一汉两支乐舞团队,各自以本民族的服饰和乐舞传统,欢乐娱神。或许当时汉族人与胡人就是这样保留各自的传统,在二仙庙里举行活动的。

蒙古南下攻金之后,各地二仙庙碑记中频繁出现蒙古官员的题名,似乎蒙古官吏比宋代官吏的参与(特别是本庙之外的活动)更为积极。现存八篇大蒙古国以及元代二仙庙碑记中有六篇具有蒙古官吏的署名,其中“敕授敦武校尉管蒙古军人关住”、“达鲁华赤末儿木花”、“晋宁路高平县达鲁花赤兼管本县诸军□鲁、劝农事伯帖木儿”身世均不可考,应为蒙古、色目人⑤见附录一“现存9 至 14 世纪二仙石刻史料表”,16、17、21,19、22,16、21,15。。其余二篇中,1324年《元大名路浚州西阳涧村二真人纪德碑记并铭》原碑施主题名不详,碑记撰者“河西陇北道肃政亷访司经历梁枢”、篆额并书者“彰德路临漳县儒学教谕”梁克燧应为仕元汉族人。仅1284年韩德温《重修真泽庙记》一则均为汉族人的题名⑥见附录一“现存9 至 14 世 纪二仙石刻史料表” ,16、17、21,19、22,16、21,15。。蒙古、色目官吏不仅像宋代官员一样在二仙本庙(金代以后有壶关、陵川二处)碑记上题名,还在泽州高平县举义乡话璧村、怀庆路河内赵寨等较偏远的地方的二仙庙碑记上留名⑦见附录一“现存9 至 14 世纪二仙石刻史料表”,16、17、21,19、22,16、21,15。。这两处庙宇都不是大的区域性信仰中心,前者只有两个村落参与,后者有一个管下辖的13个村参加。蒙古、色目官吏的积极参与二仙信仰显示出他们对中原宗教的关注,这既与北方民族敬事鬼神的传统有关,也和蒙古统治者推行的开放、多元的宗教政策有关⑧陈高华、张帆、刘晓:《元代文化史》,广州:广东教育出版社,2009年,第42—92、176—207、387—436页。。

蒙古统治时期,胡族还以家庭、个人的方式参与二仙信仰。1248年韩德温《重修真泽庙记》⑨见附录一“现存9 至 14 世纪二仙石刻史料表”,16、17、21,19、22,16、21,15。碑阴题名就是一个族群与政治取向共同影响信徒归属的案例。碑记撰者李俊民(1176—1260)是泽州汉人,金进士。入元后以金代遗民自居,隐居家乡,积极参与地方建学、修庙建观等事宜。但是他的交往不限于汉人和金代遗民。忽必烈在藩邸时曾派张仲一就问李俊民祯祥⑩《元史》卷158,北京:中华书局,1976年,第3733页;《庄靖集》序;王恽《秋涧集》卷82,《景印文渊阁四库全书》集部第1201册,第193—194页。。1248年,他撰、书《重修真泽庙记》,自署为“鹤鸣老人”、“前进士李俊民”,显示他退隐的志向以及与金代的历史渊源。但是,这次二仙庙的重建活动中还掺杂了不少蒙古人、女真人等。

碑记尾题有陵川县地方官姓名,“陵川县长官韩才、次官侯智达、次官和镕、捕盗官张祺、提控官刘全、陵川县前长官权达鲁花赤马锁”。碑阴题名分为原住民和新近迁入的大蒙古国人两部分。前者包括该庙最大的施主张氏家族成员以及陵川县各乡、潞州壶关县、卫州汲县施主姓名,其中有“平居刘通事”、“鲁山宋元帅”、“崔村将军杨进”、“路城贺提控、赵提控”、“桐川王参谋、妻张氏”、“卫州汲县北寺庄施主提控王用、妻张氏”、“录事司左四界赵子和”等。大蒙古国人题名栏如下:

大蒙古国:曲不都官人、娘子火鲁真、男三没合、女招国真、阿都忽,柳通事,刘宣差、妻陈氏、男当当、回回,合剌撒、妻李氏、女合剌真,怅急压、妻张氏,兴都,小达达兀鲁都、妻张氏、男没里赤、兀奴阿赤,小令扎古女、母陈氏,徐大姐,小张僧,高妙通,小陈,孛花官人、妻周氏、男丑丑、女昔剌真,韩家奴、妻赵氏、男阿勒,完颜合住、妻蒲察氏、男忽独都、兀忽纳、兀家奴,察孛海、妻赵氏、男丑汉,李通事、妻孟氏,刘通事,童通事,阿兀□妻海堂,拜都官人、娘子纳剌海,随县乡村众施主。

孛花似为蒙古人名①《元史》卷109,第2757页。。完颜、蒲察为女真人姓氏②《金史》卷1,第6页。。其余很多不类汉族姓名,如曲不都、火鲁真,其族属还有待进一步考察。即便使用汉族姓名,其身份也有可能不是汉人,如韩家奴,金代女真人女奚列奕小字韩家奴,契丹人萧韩家奴则直接以此为名③《金史》卷39,第678页;《辽史》卷96,北京:中华书局,1974年,第1399页。。当然,我们也不能排除汉族人取异族姓名的可能。

上述题名涉及多种大蒙古国的官吏名称。题名中有三位“官人”,应即任官之人。金朝诸府、节镇设“录事司”,掌平理狱讼、警巡④《金史》卷57,第1313—1314页。。“元帅”、“将军”、“提控”当为军事武装头目的称号。1215年,蒙古取金中都,金廷南迁至开封,苟延残喘,河北地区汉人武装力量兴起。为了拉拢这些地方武装组织首领,金廷设置了许多临时性军事机构,猛安谋克制崩坏。都统、提控、元帅设置冗滥,有的或是自封。他们或忠于金廷,或投降蒙古军。题名中的武人应属于后者。直至1260年忽必烈即位后,才开始解决这些武装头目拥兵自立的问题⑤到何之:《关于金末元初的汉人地主武装问题》,《内蒙古大学学报》1978年第1期;王曾瑜:《金朝军制》,保定:河北大学出版社,1996年,第50—57页;刘浦江:《〈金朝军制平议〉──兼评王曾瑜先生的辽金史研究》,《历史研究》2000年第6期。。

此外,题名中有五位“通事”,即口译人员,蒙文称“怯里马赤”,属于胥吏。大蒙古国时期,蒙古人需要依赖通事统治外族,通事地位颇高。在中国北部,通事的主要来源是:归降较早、文化较高的游牧、半游牧民族,如契丹、回鹘、汪古、唐兀;贵族家庭作通事培养的被俘汉族、契丹、女真少年;各级蒙古、色目官员在所辖区域内招募的通译语者⑥萧启庆:《元代的通事和译史:多元民族国家中的沟通人物》,载氏著:《内北国而外中国:蒙元史研究》,北京:中华书局,2007年,第415—462页;姚从吾:《辽金元时期通事考》,载氏著:《姚从吾先生全集》第5册,台北:正中书局,1981年,第24—32页。。1248年题名中,除了一名通事归入原住民题名部分,其他四名署名在大蒙古国栏下。这大概反映出他们分别属于第三或第一、二种来源的差异。

蒙古、女真、汉族的官吏和平民以家庭或个人的方式赞助二仙庙的修建并题名纪念,从而将蒙古大军迁移至泽潞地区的历史定格在这一瞬。庙宇的修建成为联结原住民与入侵者之间的纽带,各种社会力量、地方精英集结于此:本县和邻近州县的武装组织首领、治安机构官吏、外来的统治者、沟通原住民与入侵者的口译人。自许为“大蒙古国”一方的并不仅仅包括蒙古族人,还有蒙古军队早先征服的女真人、汉人等。他们虽然自立一国,但是并未孤立起来,而是入乡随俗,敬奉当地的神祇。尚未被归入“大蒙古国”的一方不仅包括当地百姓,还有归附蒙军的当地军事首领、翻译人员。虽然他们具有汉人姓名,但是其口译的能力又似暗示出他们与外族的联系。

二仙起源传说中的两种身份(孝女、战争守护神)伴随着信仰传播和发展的始终。无论作为孝女抑或守护神,二仙身处矛盾冲突中心的形象与参与塑造她们形象的人们的经历具有相似性。对遭遇政治、族群身份认同危机的二仙信徒来说,二仙与继母及其与西夏关系紧张的故事应该格外具有吸引力。

值得注意的是,在二仙形象转变(由孝顺父母的汉人好女儿转变为既能助宋抗夏,又能同时欣赏汉人、胡人的歌舞表演的神仙)的同时,碑记与图像材料中透露出来的辨别文明与野蛮、我方与他者、此国与彼国的边界也在转移,二仙信徒族属的复杂性逐渐凸显出来。从唐末、五代淡化“胡/汉”之分,到北宋强调“华夷之辨”,再到金元实行民族分治,二仙信徒的族群身份由不显转为彰显,其划界标准由汉族至上的单一文化转为政治与文化多元发展。于是二仙信仰的发展成为9至14世纪国、族观念变迁的缩影:中国北方相继兴起的契丹、女真、蒙古等民族建立征服王朝,击碎了唐以前汉族人关于“天下/中国”、“正统/蛮夷”的观念和想像,一种新的有限空间的“中国”观、“多元国际系统”的观念形成了①参见邓小南:《试谈五代宋初“胡/汉”语境的消解》,第74—94页;陶晋生:《宋辽关系史研究》第五章《北宋朝野人士对于契丹的看法》,台北:联经出版事业公司,1984年,97—130页;姚大力:《中国历史上的民族关系与国家认同》,载氏著:《北方民族史十论》,桂林:广西师范大学出版社,2007年,第258—279页;葛兆光:《宋代“中国”意识的凸显》,《文史哲》2004年第1期;陈学霖:《欧阳修〈正统论〉新释》,见氏著:《宋史论集》,台北:东大图书公司,1993年,第141—145页。。尽管二仙信徒族属多样,身份认同具有不确定性,但他们却在一处生活、膜拜。在动荡的9至14世纪中,汉族、异族、异族统治下的汉族既没有画地为牢,也没有一味逃避。他们可以在二仙身上发现可利用的资源,不断重塑二仙的形象,让彼此的想像融为一炉。

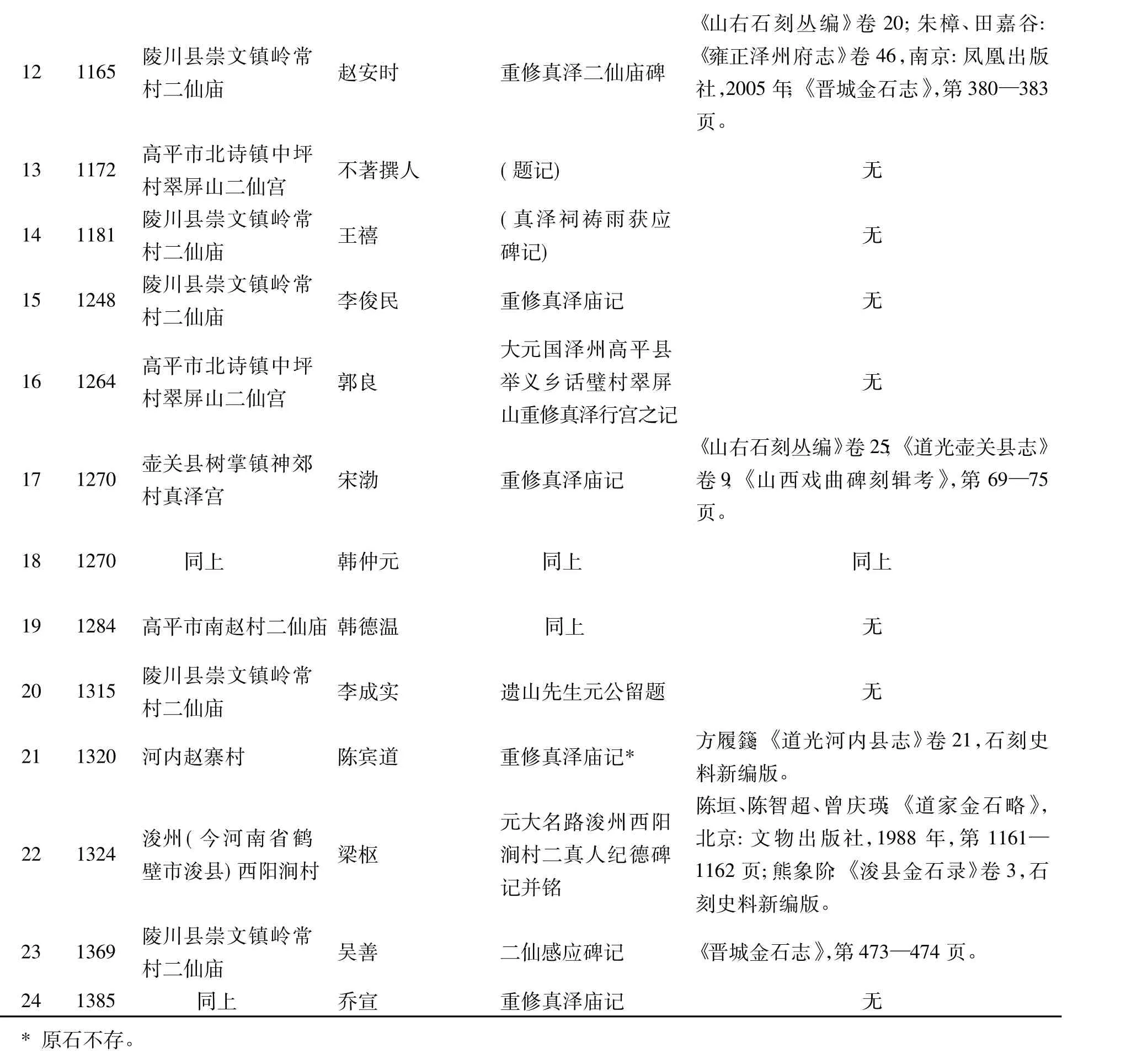

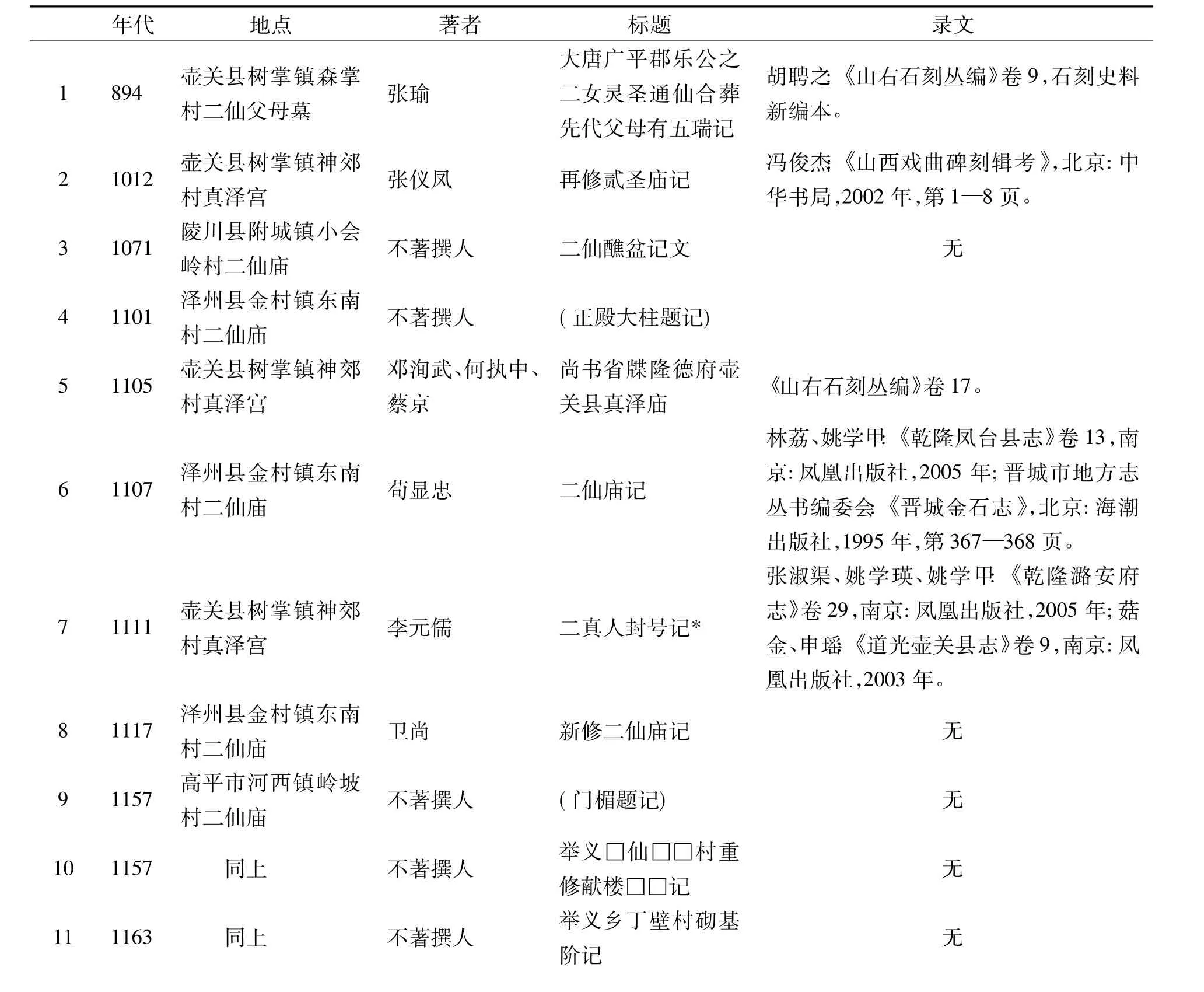

附录一 现存9至14世纪二仙石刻史料表