日本律令时期国司职能的演变

林 娜

(1.聊城大学 外国语学院,山东 聊城 252059;2.中国社会科学院 研究生院,北京 102488)

日本学者对国司的研究较为具体和深入,主要集中于探讨其制度的沿革、东国国司在历史潮流中发挥的作用等①参见喜田貞吉:《国司制の変遷》,《史学雑誌》8-1;村尾次郎:《律令制初期の正倉管理機構》(上、下),《日本歴史》1959年4月,第130-131号;早川庄八:《律令制の形成》,收于《岩波講座 日本歴史2》,岩波書店,1980年;関晃:《大化の東国国司について》,《文化》261-2;井上光貞:《大化改新と東国》,《壬申の乱——とくに地方豪族の動向について》和《律令体制の成立》,收于《井上光貞著作集第一巻日本古代国家の研究》,岩波書店,1985年;菊地康明:《上代国司制度の一考察》,《書陵部紀要》6号。。中国对此尚无系统的研究,只是在分析重大历史事件中提及而已。因此本文将以律令史料为主要研究对象,对“国司”一词的由来、国司职能的演变及其历史原因、其对古代社会双重结构的影响等方面进行初步的分析,以达到抛砖引玉的作用。

一、“国司”在中日两国的涵义

1.中国史料对“国司”的阐释

由于古代日本受中国的影响颇深,因此,考察“国司”一词的起源及意义也应从中国古代史书中找寻。然而,在中国古代,“国司”并不是一个独立的官职用语,而是以“国司马”、“国司录”、“国司徒”的形式出现②参见“守国司马”:《后汉书》。“兴国司马”:《宋书》。“相国司马”:《晋书》、《隋书》、《北史》。“辅国司马”:《南史》、《北史》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》。“相国司录”:《隋书》、《北史》。“八柱国司徒”:《旧唐书下》。。另外,《南齐书》、《旧唐书》、《北史》中出现了“国司”,但皆是“国家司法”之意③参见《南齐书》卷三十四《刘休传》:“卿职当国司,以威裁为本,而忽惮世诮。”《旧唐书》卷四十八《职官三》:“国尉、国丞掌判国司,勾稽监印事。”《北史》卷八十六《孟业传》:“一昨见其国司文案,似是好人。”。《说文解字·国》中:“国,邦也。”《说文解字·司》中:“司,臣司事于外者也”,泛指官职。日本儒者蒲生君平在其《职官志》中这样理解“国司”:“国司,按古史盖通畿内外,谓天子之田曰县,县主尹之矣。”[1]33因此,笔者认为,日本取此两字组合成“国司”一词,即是取“地方官”之意。可以说这个词及其涵义的演变是日本将外来文化本土化的表现。

2.日本对大化改新前“国司”的阐释

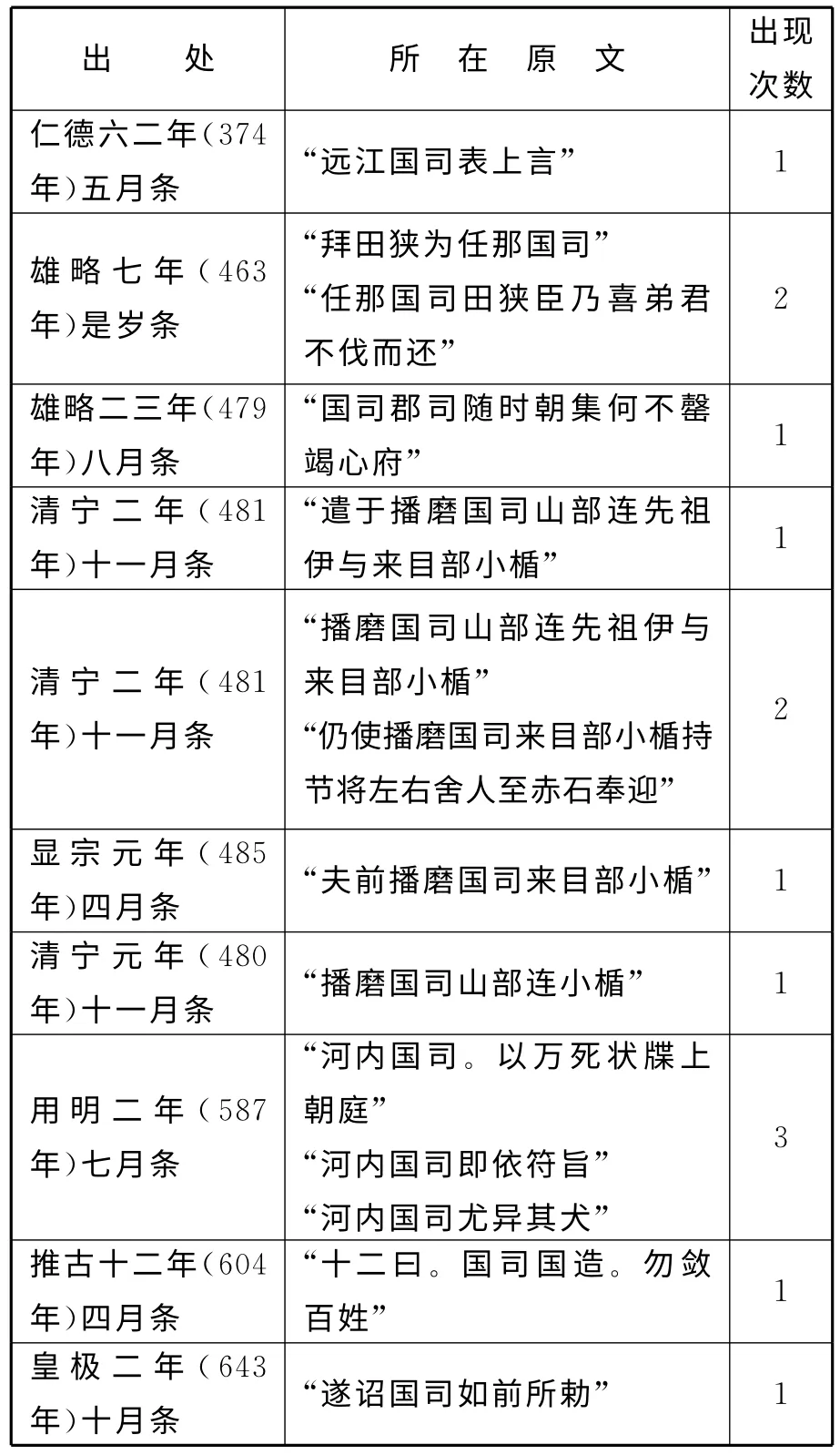

在日本,国司一词最早见于《日本书纪》(以下简称为《书纪》)第十一卷仁德六二年(374年)五月条:“六十二年夏五月。远江国司表上言,有大树。”[2]313井上光贞认为,国司是大化改新之后律令制度下设置的地方官。由中央贵族任命,派往地方行使律令公权,并认为地方官制在大化改新之前是传统的、土著的国造制,改新之后朝廷欲将其变为律令制度下的国郡司制。这说明国司一官职在改新之后才产生。《日本历史大辞典》收录的“国司”词条也是指“在大化制度及大宝令制下,执行地方各国政务的行政官僚。”[3]然而如上所述,《书纪》中大化改新之前就有“国司”的记载,而且不仅一处。据笔者统计,645年之前,《书纪》中共有10条、14处“国司”的词条出现。分布如下图:

坂本太郎结合《书纪》(上述清宁条、显宗条)、《古事记》、《播磨风土记》中同时出现的“播磨国司小楯”分析,认为当时的确有由朝廷派往地方执行某种政治任务的官员,这样的官员有别于当地的国造,被叫做“ミコトモチ”,对应的汉字即为“宰”或“国司”[4]。蒲生君平认为当时的国司是被临时派遣的,被称为“临时宰官”[1]39。笔者认为,从“播磨国司小楯”实例来看,当时也许的确有这样的官员,但是否当时便被称为“国司”还有待于进一步考证,因为目前参照的记纪、《风土记》皆是8世纪,即大化改新后的人们编写的,那么也许为了记录方便,使用了同时代的律令用语,也不无可能。同样的情况比如《书纪》中的改新之诏便是参照了当时的大宝令进行的修改和润色。另外,从其余几个实例所在的史料事件分析,并未看出国司有朝廷指派之意,只是当地的官员,正如该词最初的含意。这说明大化改新之前虽然出现了国司这一官职,但并未形成正式统一的国司制度。

二、大化改新后的国司制及国司职能的演变

大化元年(645 年)八月,朝廷向东国派遣国司,规定了国司的各项职能。同年三月,朝廷对这批从东国返回的国司进行了奖励惩罚。由此,井上光贞认为该时期的国司性质与改新之前的相同,都是被临时派遣、执行某项任务的使者,当时的地方政治体制仍为国造制,不能被视为律令制下的国司的起源或最初出现[5]480。关于大化二年(646年)改新之诏中提到的“置畿内国司”,井上与关晃皆认为要结合前述“畿内”一起理解。由于诏书后文规定了畿内国的地域范围,因此,“畿内国司”应理解为“畿内国的司”[5]367。另外,井上主张律令制度下的国司制不是大化改新之后确立的,而是到了天智朝才逐渐确定下来[5]481。黛弘道认为真正意义的令制国司是在大宝令之后才出现的[6]390。笔者在此暂且不探讨具有律令性质的国司制究竟确立于哪个时期,只是想通过梳理国司的重要职能与权力的演变,分析出变化的原因,探讨其对社会结构的影响,以便更全面立体地展现律令国家成立及发展的过程。

1.国司政治职能的演变

(1)编制户籍与校田

据大化元年八月庚子条记载:“凡国家所有公民,大小所领人众,汝等之任。皆作户籍,及校田亩。其薗池水陆之利,与百姓俱。”[2]219这说明国司的首要职务为编制户籍与校田。而关于编制户籍这一任务,从持统三年(689年)闰八月庚申条:“诏诸国司曰,今冬户籍可造。宜限九月纠捉浮浪。”[2]402、持统四年(690 年)九月乙亥条:“诏 诸国等曰,凡造户籍者,依户令也。”[2]406以及后来的养老令户令中的造户籍条、造帐籍条、籍送条中能够得知,该任务皆由国司来完成。这一职能没有发生变化。关于校田,之后的律令等史料中无明确的条文规定,只是在养老令田令班田条中记有“京国官司,预校勘造簿”。《令集解》中对此做出了说明“谓,校勘田及应给人数造簿也。”古记中也解释为“谓造田文也。”[7]365。另外,《续日本纪》延历十年(791年)五月戊子条记有“诸国司等,校收常荒不用之田,以班百姓口分”[8]554。由此可见,校田作为国司的职能在律令时期也没有发生变化。黛弘道指出在八、九世纪,畿内出现了校田使、班田使专门负责校班田,因此他认为在这一方面,大化国司与律令时代的国司职能是不同的[6]404。

(2)部内裁判权

大化元年八月庚子条中规定国司等在当地不准判罪。又于当日在朝中设钟匮,作为民众发泄对政治及统治阶级不满情绪的特殊诉讼机构。这一方面说明朝廷严明纲纪的决心,另一方面揭示了国司虽然作为当地民众的上层领导者,但并不享有受理、判决申诉案件的权力。国司只是配合国造或当地豪族进行一些事务的处理,完成朝廷交给的任务。而且,从二年三月辛巳条记载中得知,被派往东国的其中一位国司大市连,因违反该诏令擅自判决菟砺人的申诉而获罪。以上事例皆说明在大化时期国司的权限是受严格限制的,且一旦违反则必定受处分。地方豪族仍相对享有更多的裁判权。

大宝令之后,国司的司法裁判权逐渐增强。据和铜二年(709年)十月丙申条记载,当时畿内及近江国百姓无视法律,私自驱使包庇流浪者及逃亡仕丁等,国司若不加惩肃,不追究的话,则被依法科附。这说明国司已经拥有了惩处违法者的权力。和铜四年(711年)十二月丙午条,如有开垦空闲地者,须上报国司征求其同意才可。另外,灵龟二年(716年)五月庚寅条下诏规定,寺院所有的财物田园须国师众僧及国司檀越(施主)等相对检校,明确登记,充用时共同判决出付[8]40,47,65。养老令狱令郡决条明确规定了国司及地方郡司应裁判的罪行:“凡犯罪,笞罪郡决之。杖罪以上,郡断定送国。覆审讫。徒杖罪,及流应决杖若应赎者,即决配征赎。〈其刑部断徒以上亦准此。〉”[9]由此可以看出,律令时期的国司拥有杖、徒刑及是否能够赎买的判决权,而作为大化改新之前地方豪族的地方郡司只有笞刑的裁判权。这说明从大化时期至大宝乃至养老令制时期,国司的司法权逐渐扩大及加强,地方豪族的权力被逐渐地限制打压。

2.国司财权的演变

租税方面,大化二年改新之诏中规定了“田之调”、“户别之调”等租调的数量标准,结合诏书中户籍编造与班田的任务皆是由国司完成这一规定可知,改新之后的租税工作是由国司负责管理的。大宝元年六月己酉条记载:“勅,凡其庶务,一依新令。又国宰郡司,贮置大税,必须如法。如有阙怠,随事科断。是日,遣使七道,宣告依新令为政,及给大租之状,并颁付新印样。”[8]11黛弘道认为此文中“大租”与“大税”皆指“正税”,即上交给国郡作为地方财政收入的租税[6]389。由此可知,大宝令之后国司拥有管理支配租税的权力。二年(702年)二月乙丑条:“诸国司等始给镒而罢。〈先是,別有税司主镒,至是始给国司焉。〉”[8]14据《律令》中解释,“镒”的训读为“かぎ”,即“钥匙”之意[10]。《令集解》职员令中务省监物条古记记载“管镒谓宫门及百官诸国仓廪等镒也。”[7]64这说明,大宝令之前各国仓库、尤其正仓的钥匙皆不由国司掌管,大宝令之后其管理权才被移交给了国司。综上分析可以得知,大化初期,国司掌握着管理租税的权力,之后该职能由税司接管。随着大宝律令制度的完善,正仓等仓库的管理权、租税的支配权等又重新集中于国司,从而国司的财政权得到了加强。

屯仓的管理权方面,大宝元年四月戊午条:“罢田领委国司巡检。”[8]10该事件在大宝令制定(同年三月)之后出现的,因此可以理解为大宝令即这样规定的。关于田领的职能,由钦明十七年(556年)七月己卯条“遣苏我大臣稻目宿祢等于备前儿岛郡置屯仓,以葛城山田直瑞子为田令”及钦明三十年(569年)四月条“胆津检阅白猪田部丁者,依诏定籍,果成田户。天皇嘉胆津定籍之功,赐姓为白猪史,寻拜田令,为瑞子之副。〈瑞子见上〉”[2]88,96可知,田领为朝廷派往地方管理屯仓的官员,有一定的任职期限。改新之诏规定所有的屯仓、屯田及豪族拥有的田庄全部收归国有。但从同年三月朝廷将屯田等班赐予群臣及伴造一事以及天智三年(664年)二月重新规定民部、家部等事件来看,屯仓实质上是否真的被废止仍有待考证。另外,从前述大宝元年四月下达的敕令可以得知,田领在大宝令颁布之前应该是一直存在的,之后才被完全废除,由国司代替管理屯仓,并且屯田、屯仓所得收入归地方财政所有。就这样,国司在任国的财政权随着大宝令的实施逐渐大幅扩张强化,而田领的废止与国司的财政权扩大是相应的。另外,村尾次郎指出,从《续日本纪》大宝元年四月条“罢田领,委国司巡检”,即田领的任务由国司而不是由郡司接管来看,田领应归入大化改新之前的国司系列,不应属于郡领系列[11]。对此黛弘道不赞成,他根据《续日本纪》大宝元年六月己酉条“国宰郡司贮置大税,必须如法。”认为,田领的任务是由国司及郡司一同接管的,国司只是最高责任人而已。田领既不属于国司系列,也不属于郡司系列,只是屯仓的管理责任者[6]391。笔者同意后者,因为在当时,国司与郡司的职责分工并不是十分明确。

3.国司军权的演变

大化元年八月庚子条记载:“又于闲旷之所,起造兵库,收聚国郡刀甲弓矢。边国近与虾夷接境处者,可尽数集其兵而犹假授本主。”[2]220这说明大化改新之初,为了防止地方发生动乱,一切兵器皆须上缴由公家(即朝廷派遣的国司)统一管理,收于兵库中。需要之时再分发给士兵。由此可知,在当时东国国司作为朝廷驻地方的代表尚拥有军权,并掌握着兵库的钥匙。同年九月丙寅条记载:“遣使者于诸国治兵。〈或本云,从六月至于九月,遣使者于四方国,集种种兵器。〉”[2]222笔者认为,该处“使者”即为当时的国司。至此,国司在全国各地皆掌握了兵权。壬申之乱结束之初,天武元年(672年)七月,将军吹负奉天武天皇之命,令西国各国司上交官钥等代表兵权的物品。四年(675年)十月下令各王以下,初位以上人员都需配备士兵。五年(676年)九月派王卿至京城与畿内校验士兵。十三年(684 年)闰四月下令“凡政要者军事也”,要求文武官务必练习用兵及乘马。十四年(685年)九月派宫处王等至京城及畿内校验服役的士兵。同年十一月下诏收回私家兵器[2]324,339,342,371,378,380。另外,还载有连年观摩士兵训练的记录。而持统三年(689年)七月命令左右京职及各国司修筑练习骑射的场所[2]402。大宝二年二月,朝廷将兵库钥匙返还给了各国国司。庆云元年(704 年)六月命令各国士兵勤加操练[8]14,20。由以上一系列举动可以看出,壬申之乱后,天武天皇逐渐限制地方国司的军权,转而增强畿内中央豪族等军事实力,确立其军事优势。天武末期至持统朝,才逐渐将兵权返还给地方国司,不断加大地方士兵的军事训练。

三、变化产生的背景及原因

大化初期,国司开始被朝廷正式派往东国及其他各地任职。虽然代表朝廷的权威,但由于当地国造、伴造等地方豪族的传统势力根深蒂固,因此为了避免与其产生不必要的摩擦,同时亦为了防止国司管理司法事务的负担过重,当时国司是没有审判权的,只是辅助配合当地的国造等地方豪族管理事务。另一方面,为了防止地方发生动乱,朝廷将兵器全部收归公有,因此代表朝廷意志的国司在当时拥有军权,掌握着兵库的钥匙。但由于当时中央集权化律令体制还未成熟,新上任的国司仍处于弱势,尚未深入至当地人民内部秩序中,调动组织军队的权力实际上依旧掌握在郡司①关于郡司这一名称,井上光貞认为当时确切的官职名应为“评造”。评造是大化改新时期设立的官职,相当于后来的郡司。评造制是以国造制为基础,将其郡县化过程中的过渡性制度。而当时旧国造仍残存于各地。在天智七年颁布的近江令中,律令制国司下设评督、助督,以取代评造、旧国造。评督为评长官,助督为次官,该制度被称为评督制。持统三年颁布的净御原令,评被改为郡,评督、助督改称郡大少领。参见井上光貞:《壬申の乱——とくに地方豪族の動向について》及《大化改新の詔の研究》,同收于《井上光貞著作集第一巻日本古代国家の研究》。等当地中小豪族手中。

壬申之乱之际,大海人皇子注意到了这一点,他抓住地方豪族对集权化新政策的强烈抵抗及对近江朝廷的不满情绪,认识到他们不会听从国司的统帅,独自带兵行动的可能性,便积极与其结成同盟,招募当地士兵收于自己麾下,在短时间内征集编织成了庞大的军队,从而有力地打击朝廷军,取得了战争的胜利。战后,天武天皇深知地方豪族军队的威力,畏惧其军事力量再度强大,因此将国司的兵权收回,由天皇统一管理,不再整备地方兵制。转而重视畿内中央亲卫军的整编与兵力的增强,采取了各种措施提高中央军队的军事实力。可以说,当时的国司执掌的只是与民政相关的行政事务,如祥瑞、珍物的贡上(天武二年三月壬寅条等)、调的征收与输送(天武五年五月庚午条等)、户口的管理等(天武五年四月己未条),其军事权、财政权、裁判权皆被剥夺。

持统年间,随着《净御原令》的颁布及国家祭祀活动的展开,强化皇权的思想和专制权威进一步制度化,天皇的地位也在“神格”上继续上升。畿内中央军事力量的优势地位逐渐确立,因此,朝廷开始解除对地方兵制的限制,逐渐将军权返还于国司,采取了各种加强地方军队实力的措施,以达到全国兵力的整体提高。尤其在大宝令颁布之后,律令制度得到了最终完善,实现了中央集权制国家的建立。郡司等地方豪族的势力及权威被剥夺,独立性丧失,只能依附听命于代表中央朝廷利益的国司。因此,国司的权限在该时期得到了最大的实现。养老令职员令大国条中明确规定了国司的官位构成及职能:“守一人。〈掌祠社,户口,簿帐。字养百姓,劝课农桑,纠察所部。贡举,孝义,田宅,良贱,诉讼,租调,仓廪,徭役,兵士,器仗,鼓吹,邮驿,传马,烽候,城牧,过所,公私马牛,阑遗杂物,及寺僧尼名籍事。余守准此。其陆奥出羽越后等国兼知飨给,征讨,斥候。一岐对马日向萨摩大隅等国总知镇捍,防守,及蕃客归化。三关国,又掌关刬,及关契事。〉介一人。〈掌同守。余介准此。〉大掾一人。〈掌纠判国內,审署文案,勾稽失,察非违。余掾准此。〉少掾一人。〈掌同大掾。〉大目一人。〈掌受事上抄,勘署文案,检出稽失,读申公文。余目准此。〉少目一人。〈掌同大目。〉史生三人。”[7]164-165大宝令与此无本质区别。

由以上国司职能演变的背景可以看出,其变化过程是随着中央集权国家的逐步建立产生的,同时国司的权力皆是围绕着天皇专制权力的变化而变化的。即天皇的专制权力小,国司的权限范围便小;反之则大。另外,由上述演变过程也可得知,国司的权限大小与郡司等地方豪族势力的强弱成相对的关系。在地豪族势力强大,则国司权力相对较小;豪族势力逐渐减弱,国司权力则逐渐增强。

四、结语

国司——这一日本特有的官职名称——作为中央朝廷派至地方管理当地事务的最高长官,见证了律令制度成立并完善的整个过程。国司制是中央集权律令制度的重要组成部分,反映了中央支配地方的手段和措施。国司职能的变化曲线一定程度体现了国司制度的发展过程,国司的职掌权限又随着天皇专制权力的变化而变化。因此,分析国司职能的演变能使我们从一个角度窥探到中央集权制国家的成立过程及天皇专制权力的变化,即国司的职能范围小,说明集权化程度低、皇权专制的力度弱;反之则强。另一方面,笔者认为,从国司与地方豪族的关系来看,国司职能的演变过程实际上就是中央权势与地方势力并存与对抗的过程,先进的国司制与传统的国造制之间的力量博弈过程,进而可以说反映了从中国引入的先进律令制度与扎根于社会内部传统落后的旧制度之间对立与制约的过程。义江彰夫将这种双重结构的产生原因归结为日本国内需要的社会方式与国际形势所要求的方式的不统一[12]。即日本国内仍然需要以传统的氏姓制支配形态、原始祭祀与共同体为根本支配原理的生活方式,即使统治阶级内部出现了矛盾,也只能一定程度的修复,不可能将这种传统社会全面废除。而在当时的国际政治舞台维护本国尊严,防止外敌入侵的国际形势下,迫切需要日本建立起中国式的官僚律令支配体制。因此,在这种矛盾背景下确立的律令体制便包含着这种双重结构,而作为律令体制重要组成部分的国司制便是一种体现。

[1][日]蒲生君平.職官志(第5卷)[M].浪花松根堂藏版,1835.

[2][日]黒板勝美国史大系編修会編輯.新訂増補国史大系·日本書紀[Z].東京:吉川弘文館,1983.

[3][日]日本歴史大辞典(第4卷)[Z].東京:河出書房新社,1993:482.

[4][日]坂本太郎.坂本太郎著作集(第6 卷)[M].東京:吉川弘文館,1989:162.

[5][日]井上光貞.井上光貞著作集(第1 卷)[M].東京:岩波書店,1985.

[6][日]黛弘道.律令国家成立史の研究[M].東京:吉川弘文館,1982.

[7][日]黒板勝美国史大系編修会編輯.新訂増補国史大系·令集解[Z].東京:吉川弘文館,2007.

[8][日]黒板勝美国史大系編修会編輯.新訂増補国史大系·続日本紀[Z].東京:吉川弘文館,1984.

[9][日]黒板勝美国史大系編修会編輯.新訂増補国史大系·令義解[Z].東京:吉川弘文館,2000:311.

[10][日]井上光貞等校注.日本思想大系新装版·律令[Z].東京:岩波書店,1994:161.

[11][日]村尾次郎.律令制初期の正倉管理機構(上)[J].日本歴史,1959(4):425.

[12][日]義江彰夫.日本通史1 歴史の曙から伝統社会の成熟へ[M].東京:山川出版社,1990:134.