网络影响下国家与乡村互动方式的嬗变

张成林

(衡水学院 法政系,河北 衡水 053000)

中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《2009年中国农村互联网发展状况调查报告》显示:截至2009年12月30日,中国农村网民规模达到10681万人,较2008年增长2220万,增长率超过26.3%;全国99.3%的乡镇能上网,能上网的行政村比重达91.5%[1]。这表明互联网在农村已具有较高的覆盖率,并在许多农民的日常生活中得到应用。与此同时,互联网更早、更普遍的在政府组织和市民社会得到应用。

卡普拉(Capra)认为通讯技术是当今时代的核心技术,它关系到人类特征的核心:有意识、有意义的信息传递[2]。 而“信息沟通是社会系统中的主体在采取行动之前的必然行为,主体所获得的信息将是其具体行动策略的重要缘由。”[3]本文的主旨在于探讨在网络影响下乡村社区与国家二者之间的信息交换方式发生了哪些改变?在新的信息交换方式下它们之间又是如何互动的?这一切对乡村治理又意味着什么?

一、文献综述

关于乡村与国家关系的研究,国家——社会的二分法研究无疑是最经典也是最基础的分析框架,在引入网络化视角前,学界鲜有根本性的突破,总体而言,主要以下几个方面的共性与局限:第一,同质化的国家与地方性的乡村社区互动。无论黄宗智提出的国家与社会混合成的乡村“第 三 领 域 ”[4]、萧凤霞国家控制下的“细胞化社区”[5]、还是华中派学者的“乡政村治”都把基层政权作为忠实于国家的全权代表[6],一方面暗含着国家从上到下是同质化主体的假设,另一方面隐喻着国家面对的是一个个与外界无联系的乡村社区。邓正来曾对这种简单的二元论框架提出质疑,指出“国家并不是一个同质性的实体,社会亦非简单相对于国家的一个同质性实体”[7]。后来,于建嵘一方面把基层政府与高层国家分开,另一方面注意到了乡村社区内存在多种利益分化的主体[8]。但其论下的国家与基层政府面对的依然是村域范围的小社会,没有看到乡村社区外的大社会。第二,上层国家在过程——事件层面不参与乡村治理。如贺雪峰认为乡村治理在中观层面的研究主要是理解自上而下的政策、制度和法律在农村实践的过程、机制及后果,并为理解农村政策的实践提供理论解释[9]。这也就是假定上层国家主要是在制度层面参与乡村治理,政策的执行行为全部是由基层政府实施,执行结果则取决于乡村社会状况及乡村主体间的博弈结构。大量的村民自治制度、农村土地制度、税费政策的研究都是这种认识的体现。在行动层面没有看到国家对乡村治理的参与。第三,社会仅仅是社区的背景性存在,在事件——行动层面,社会和社区是分离的,社区外的社会主体被忽视。杜赞奇依托“权力的文化网络”形成的跨村落民间社会组织的行动[10],以及吴毅的国家权威与社区权威的互动基本都是在某个乡村社区场域内完成的[11]。无论社区精英还是普通村民都无法突破舒绣文(Vivienne Shue)的“蜂窝状结构 ”到社区外寻求支援[12]。第四,没有意识到乡村社区外的大社会与国家之间直接进行互动的可能。正是在这种认识局限下,学界主要关注的是国家、基层政府、地方精英、村民等主体在纵向链条上的博弈,外面的社会主体被忽略了。

进入新世纪以来,互联网的发展正持续改变着乡村社区、乡村社区之上的国家与乡村社区之外的社会,在此背景下,乡村与国家间的信息交换方式、互动模式及互动机制也在发生着变化,社会也参与到国家与乡村社区的关系中来,新参与主体的介入导致互动关系的变化进而又产生着区别于以往的政治社会后果。

二、网络问政建构起村政信息交换与互动的新方式

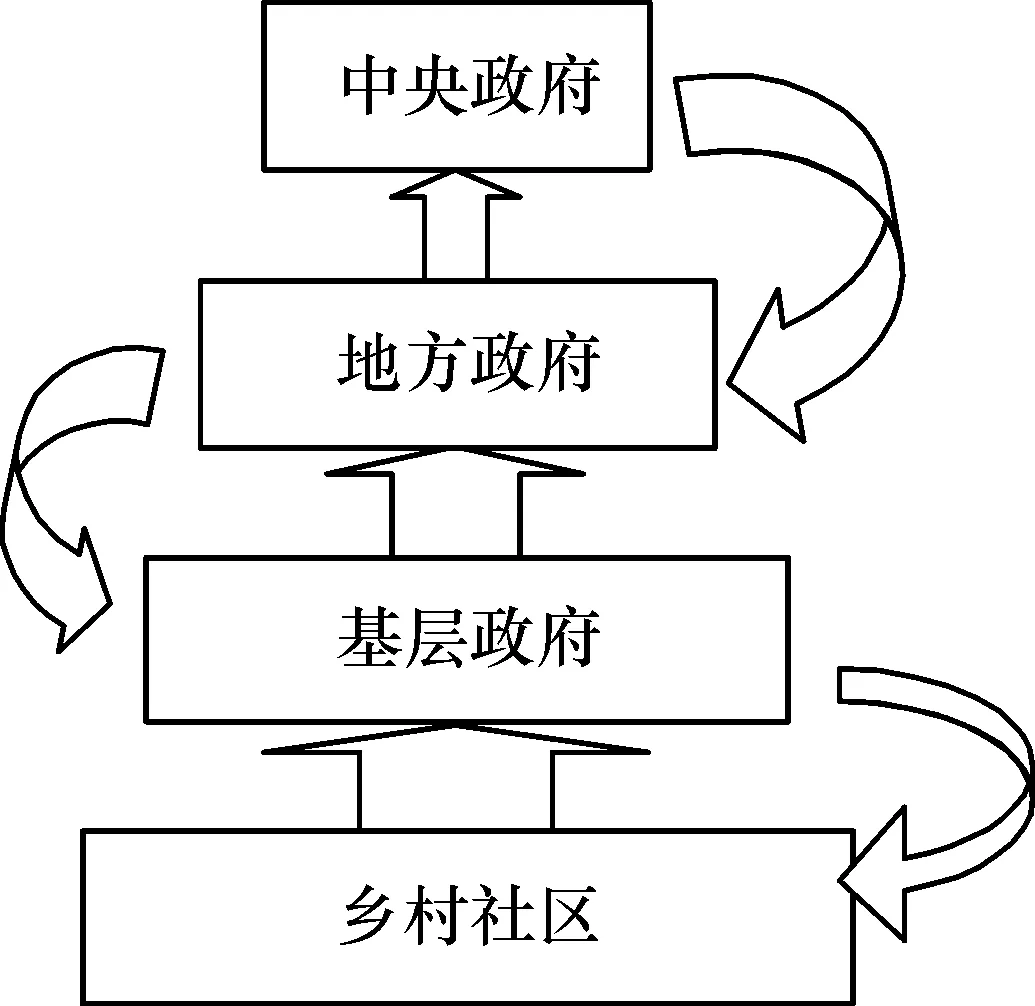

长期以来,我国的行政体制呈较为典型的金字塔结构,纵向层级较多,受制于信息传递技术,在这一体制下,乡村社区和各级政府之间的体制内互动被局限在国家认可的狭小阶梯状通道内,连接方式主要是由下而上的、逐级传递的单线串联方式,且只有单线反馈回路,与其联系最紧密的基层政府是体制内信息上传和反馈的必经之路(如图1)。乡村社区向地方高层政府和中央政府表达要求性信息一般只能经由身边的县、乡基层政府逐级上传,如果对基层政府而言是良性信息,其有上传的积极性,但如果对基层政府而言是恶性信息,其必然会进行截留或篡改,这样乡村社区很难把对其有利而对基层政府不利的要求性信息反映到上级政府和中央政府[注]从现实来看,农民对于通过自己或基层政府能解决的问题一般没有必要、也没有动机向上级政府反映,农民需要上级政府帮助时,传递的往往是对基层政府而言的恶性信息,基于保护自己的本能,欺下瞒上就成为基层政府最合乎理性的反应。。乡村社区和上级政府之间无法直接进行普遍的、经常性的信息交流互动;即使有直接的交流,成本也是高昂的,典型如高层派员到地方调查以及底层民众的逐级上访。总体看来,在网络技术得到普遍应用前,乡村和国家之间的交流效率、交流内容的完整性与真实性无法充分实现。

图1 无网络背景下的乡村与国家间信息交流与互动模式

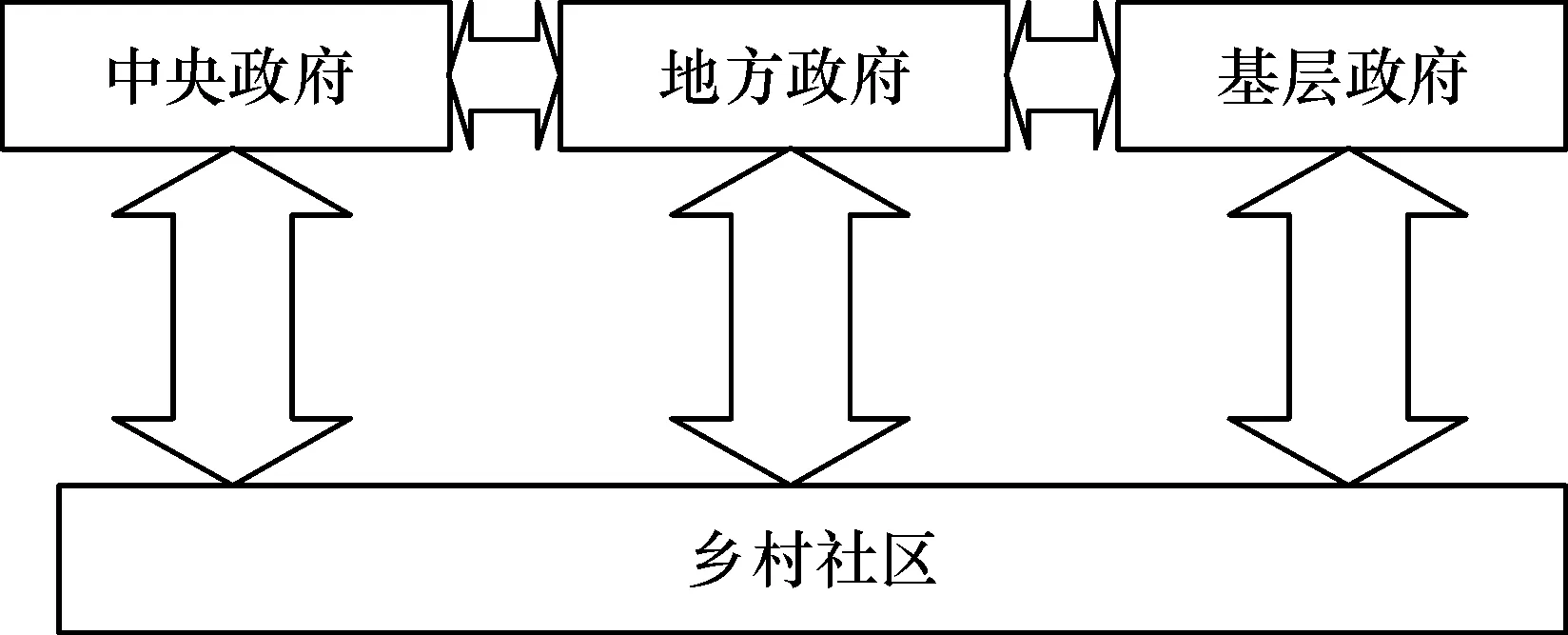

图2 网络架构起的乡村与国家间信息交流与互动模式

近年来,随着我国政府电子政务的发展,网络问政渐渐成为民间社会和各级政府信息交流互动的新渠道。在网络问政模式下,乡村社区和各级政府的信息交流方式由串联式逐级传递变为并联式同步传递,在一定意义上实现了乡村和各级政府的直接的、多线路,多反馈回路的交流互动(如图2)。借此底层的乡民可以直接和各级政府进行同步的信息交流。由于基层政府不再是必经的信息传递环节,一方面,乡村居民可以把一些对基层政府而言的恶性信息直接上传给基层政府的上级,另一方面,上级政府通过网络平台,既可以把给予性、保护性信息直接告诉乡民,又可以直接向乡民了解乡村的真实情况。可以说,网络问政既在培育着“知情村民”,又在培育着“知情国家”。

网络问政建构起的乡村社区与国家间的信息交流方式对基层政府产生了多重影响,主要现在:第一,过去,基层政府在高层国家和底层乡村之间扮演者信息中介的角色,由于可以获得对上和对下的双向信息不对称优势,其可以在国家和底层之间获得比较大的政策信息解释权,进而可以借此拓展自己的赢利空间,而网络问政弱化了基层政府的信息优势,基层政府对下面的村民解释和执行政策的自由度被压缩,对上面的政府汇报情况时“欺瞒”的空间也被压缩了,由此,增加了其利用权力寻租的难度,至少会多了份顾忌。第二,通过网络,乡村居民可以更方便的从政府公开的信息中了解与自己相关的国家法律、政策,在遇到基层政府、村干部的侵权行为时,可以拿政策和他们说事儿,自己也就多了一份底气。还有,由于乡民可以绕过基层政府官员,和上级领导直接说上话,从而有可能利用上级政府约束身边的基层政府。第三,底层乡村与上级政府沟通的便利与充分有利于达成共同指向基层政府的合意,这对于将基层政府的行动向符合乡村居民需要的善政校准是有积极意义的。

三、网络背景下社会对村政关系的影响

在传统的乡村社区里,当某个乡村社区与外部组织化的力量(如大公司、基层政府)发生纠纷时很难得到外部社会力量的支持,即使网络问政在一定程度上使上级政府和底层的乡民摆脱了对基层政府官员的信息依赖,为乡民借助上级政府来约束身边的基层政府提供了可能,但这一机制发挥作用是有前提条件的,只有在上级政府和基层政府利益分化的时候,上级政府才有约束或调整基层政府行为的动机。另外,在现有体制下,由于基层政府一直是上级政府解决底层社会问题的基本依靠力量,所以来自上级的介入往往又是柔和的、有所保留的。上级政府即使知晓了发生于某个乡村社区的事件也往往因其是“小事件”而缺乏介入的意愿。这样,缺乏组织化的乡村社区既得不到外部社会主体的支持也得不到上级政府的有力支持,只能独自面对组织化的博弈对象。

然而,随着整个国家的信息化进程,延续了千年的传统社会结构方式正在被打破。借助互联网,不同地域、不同阶层、不同身份的社会成员相互之间具备了及时发送——反馈信息的技术条件,他们可以基于兴趣、价值观、正义感或是对某个社会事件的关注等诱因,组成临时和长期的“无须邻近的团体”[13]。

不仅如此,如果乡村居民通过网络将地方性事件向外面传播并引起大范围的社会反响,往往有可能改变基层政府的行为取向以及上级政府对基层政府的态度。因为当事件引起网民的大规模关注与回应后,事件的性质就发生了变化,即:由地方性小事件变为全国性大事件。在事件性质发生变化后,政府面临的社会舆论压力陡然增加。在大范围社会压力下,基层政府的行为取向往往不得不做出调整,因为大范围社会主体的行动是基层政府所无法控制的,后果是基层政府所无法预料的。还有,在事件性质发生变化后,上级政府乃至中央政府就都有了采取行动的动机,并且将更倾向于支持乡村民众的主张,对基层政府进行更严厉的管束[注]中央政府出于维护执政合法性和政权稳定的目的有约束地方政府的需要。地方政府高层自己虽然不想被约束,但也有约束基层政府的动机,因为基层政府的行为如果招致大范围的社会负面评价往往同样有损于地方高层的社会形象。。如2009的网络热点事件之一的“河南灵宝市跨省抓捕王帅案”就反映了上级政府的此种行动逻辑。

四、网络所生发的乡村治理机制转型要求

美国学者尼尔·波斯曼曾指出:“一种新技术并不是什么东西的增减损益,它改变着一切。到1500年,即印刷机发明之后的五十年,欧洲并不是旧欧洲和印刷机的简单相加。那时欧洲已截然不同。电视问世之后的美国不只是美国加电视的美国;电视给每一场政治运动涂抹了一种新的颜色,使每个家庭、每所学校、每所教会、每种产业都带上了新的色彩。”[14]当然,就我国而言,网络技术所生发的逻辑力量及其社会后果还只是初步显现,但其带来的乡村社区、社会与国家间信息交换及互动方式的转变却昭示着乡村社区政治社会生态的某种趋势性变迁。这一变化对乡村社区的治理体系意味着什么?杜威在论及民主和科学的关系时,要求人们根据由科学的技术化运用而产生的情境来改进政治民主,并强调科学作为复杂机制的技术化应用已经使群体生活赖以进行的条件发生了根本性的转变[15]。此外,按照政治生态学的理解,如果一种政治体系不重视甚至无视与外部环境的沟通和适应,长期不能满足环境的正当要求,会持续的失去环境的支持,最终会导致失败,即使能在一定时期维持下去,由于无法实现政治系统的内外生态平衡性,其系统效率和系统效益都会受到影响[16]。由此,我们应该认识到,乡村社区的治理体系必须回应网络技术引致的政治社会环境变迁所提出的要求,进行适应性的调整与建构。笔者认为,应对现有的乡村治理机制进行两个维度上的渐进转型。

(一)封闭型治理转向开放型治理

封闭型治理是指某社会单元的治理过程是在没有外部主体参与下完成的治理模式,一方面,外部主体几乎没有机会了解和参与某社会单元内部的治理过程,治理进程基本不受外界因素的直接影响;另一方面,单元内部的治理主体也不需要考虑单元外部的事情。封闭型治理是与呈“蜂窝状社会结构”的传统农村社会契合的,也基本满足了当时的治理需要。开放型治理是指某社会单元的治理过程是在内外主体共同参与下完成的治理模式,一方面,外部主体可以比较方便的了解和参与某社会单元内部的治理过程;另一方面,单元内部的治理主体必须考虑乃至回应外部主体可能提出的要求。开放型治理比较适应具有网络化特征的现代社会的治理需要。

赫勒认为现代性有三种逻辑结构,即技术的逻辑、社会地位的功能性分配的逻辑以及政治权力的逻辑(统治与支配的制度)[17]85。谈到技术逻辑后两种逻辑的影响时,他指出:“技术的发展深刻地影响了个人的家庭、亲情关系、必须的技能、职业和教育的结构;更不用说对时间和空间距离的感知,这种感知渗透在后一种逻辑的所有机制中。”[17]122开放性正是网络技术的逻辑特征之一。网络突破了乡村社区和外部社会之间的社会与地理阻隔,乡村社区的治理主体无法屏蔽外部信息的流入,也无法阻挡内部信息对外流出。网络带来的乡村社区的开放性对其治理机制由封闭型治理向开放型治理的转型提出了要求。

(二)控制型治理转向合作型治理

控制型治理是指治理过程的关键环节全部由单一主导性组织控制,不被其认可的组织体制外的民众和其他社会组织无法平等参与治理过程,治理过程及结果主要体现了主导性组织的意志。控制型治理比较适合一般民众信息匮乏、权利意识淡薄的、封闭的传统社会环境下,治理目标单一的社会的治理。人民公社时期的治理模式就是典型的控制型治理。合作型治理是指治理过程除主导性组织以外还有多元主体的参与,以平等协商与合作为核心机制,治理结果体现了多元主体的合意。合作型治理是一种现代治理意义上的治理,比较适合复杂社会环境及开放性社会系统下,治理目标多样化的社会的治理。控制型治理向合作型治理转型是治理内在机制的根本性改变。

就目前而言,网络技术正在打破乡村社区的封闭状态,控制型治理将逐渐失去继续生存下去的社会土壤。控制型治理与封闭、狭小、保守的社会环境具有高度的一致性,当控制所需要的信息来源的唯一性和价值结构的单一性等前提条件丧失的时候,控制型治理的运行成本就会变得极其高昂而导致不可行,而且也会越来越失去其合法性。网络技术在乡村的扩散所产生的一个重要社会后果恰恰是带来了乡村信息来源的丰富化和农民价值追求的多元化,同时,也为乡村社区内外的多元主体共同参与地方性治理提供了技术可行性。控制型治理向合作型治理的转型也就有了其自身的必要性和社会的必然性。

五、结 论

网络技术将偏僻的乡村社区、社区之外的大社会、社区之上的各级政府“网络”到一起,为各类关注乡村的行动主体间即时的、近乎无障碍的信息交流与互动提供了可能,使身处其中的农民不再仅仅面对直接管理着自己的基层政府,还有机会与更大范围、更多样的社会主体及更高层的政府交流进而赢得他们的支持。在乡村政治图景里,不再仅仅是代表国家的基层政府与村民的互动与博弈,更广泛的社会主体,更高层的政府组织可以以更低的成本及时参与进来。

当然,从目前来看,网络技术所建构起的新的信息交换模式,还不足以根本改变乡村与国家间既存的互动与博弈机制,其影响还是比较有限的,具体表现为:第一,网络问政虽在一定程度上使上级政府和乡村居民摆脱了对基层政府官员的信息依赖,但网络问政在我国还处于起步阶段,其运作的制度化水平还比较低,其作用的大小在很大程度上还取决于地方党政首脑的重视程度,具有较明显的行政区域差异性。第二,互联网为地方性事件演变为大范围社会事件提供了可能,但从现实来看,只有少数的地方性事件能成为影响广泛并得到持续关注的社会事件,所以能否引起上级政府介入发生在某个乡村的地方性事件具有很大的不确定性。另外,即使上级政府介入进来,在现有体制下,由于基层政府一直是上级政府解决底层社会问题的基本依靠力量,所以来自上级的约束往往又是有所保留的。第三,网络技术虽在一定程度上改变着乡村基层政府的生存环境,其可能同时需要面对来自下面的日益信息化的乡村居民的要求、来自上面的上级领导的问责以及来自外面的大范围社会舆论的压力,但我们必须清醒的认识到,单靠网络的力量是不足以在乡村社区和基层政府间建构起平等、合作的村政关系。

综上所述,一方面,我们看到,网络技术带来了国家与乡村社区间信息交换与互动方式的改变乃至乡村政治社会生态的变迁,同时,我们又必须承认各种传统结构的力量依然强大,面对如此的社会图景,乡村社区的治理者该如何应对?显然,乡村社区的治理机制需要进行适应性调整、转型,这是面向未来的选择。

参考文献:

[1] 中国互联网络信息中心.2009年中国农村互联网发展状况调查报告[EB/OL]. [2010-04-15].http:∥www.cnnic.net.cn/dtygg/dtgg/201004/t20100415_13712.html.

[2] 曼纽尔·卡斯特.信息论、网络和网络社会:理论蓝图[M]∥曼纽尔·卡斯特.网络社会—跨文化的视角.周凯,译.北京:社会科学文献出版社,2009:10.

[3] 袁 松.信息交换中的国家与村庄—兼论理解税费改革的一个新角度[J].中共南京市委党校学报,2009,(1).

[4] [美]黄宗智.中国的“公共领域”与“市民社会”—国家与社会间的第三领域[M]∥黄宗智.中国研究的范式问题讨论.北京:社会科学文献出版社 2003:260-285.

[5] SUI HELEN F.Agents and Victims in South China:Accom plices in Rural revolution[M].New Haven:Yale University Press,1989;106.

[6] 徐 勇.中国农村村民自治[M].武汉:华中师范大学出版社,1997:188-203.

[7] 邓正来.“国家与社会”研究框架的建构与限度[M]∥邓正来.国家与社会:中国市民社会研究.北京:北京大学出版社,2008:163-170.

[8] 于建嵘.岳村政治[M].北京:商务印书馆,2001:24-25.

[9] 贺雪峰,董磊明,陈柏峰.乡村治理研究的现状与前瞻[J].学习与实践,2007,(8).

[10] 杜赞奇.文化、权力与国家—1900-1942年的华北农村[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,1996:13-14.

[11] 吴 毅.村治变迁中的权威与秩序—20世纪川东双村的表达[M].北京:中国社会科学出版社,2002:361-370.

[12] VIVIENNE SHUE.The Reach of the State:Sketchs of the Chinese Body Politic[M].Stanford: Stanford University Press,1988:123.

[13] [美]基恩·N·汉普顿.在线与脱机形式的网络社交[M]∥曼纽尔·卡斯特.网络社会—跨文化的视角.周 凯,译.北京:社会科学文献出版社,2009:241.

[14] [美]尼尔·波斯曼.技术垄断—文化向技术投降[M].何道宽,译.北京:北京大学出版社,2007:9-10.

[15] DEWEY J.The Philosophy of John Deway [M]. Chicago and Lodon:The University of Chicago Press,1981:632.

[16] 刘京希.政治生态论[M].济南:山东大学出版社,2007:12-15.

[17] [匈]阿格尼丝·赫勒.现代性理论[M].李瑞华,译.北京:商务印书馆,2005:85,122.