实际承运人制度在航次租船合同中的适用①

郑 蕾,钱舒鸿

(1.上海海事大学 法学院,上海 200120;2.上海耀良律师事务所,上海 200120)

《联合国海上货物运输公约》(United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea,又称《汉堡规则》),为了解决海上货物运输合同中的承运人识别问题而建立了实际承运人制度。《中华人民共和国海商法》(简称《海商法》)制订时借鉴了《汉堡规则》,引入了实际承运人制度,《海商法》第42条规定:“实际承运人”是指接受承运人委托,从事货物运输或部分运输的人,包括接受转委托从事此项运输的其他人。但是法律并没有明确规定,“实际承运人”制度是仅适用于提单运输合同中,还是也适用于航次租船合同中,由此造成审判实践中产生不同的判决结果。2011年最高人民法院(简称最高院)“桐城”轮再审案对此问题的认定再次引发业界对实际承运人制度适用范围的思考。

一、案情

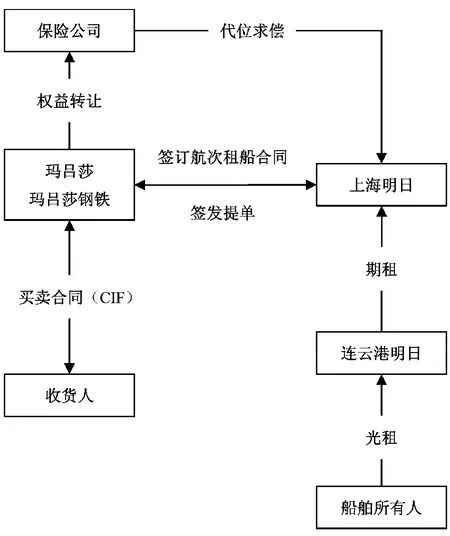

2006年10月至11月,玛吕莎公司北京办事处根据玛吕莎公司和玛吕莎钢铁公司的授权,通过电子邮件方式与上海明日签订航次租船合同,约定由上海明日提供“桐城”轮的部分舱位以装载玛吕莎公司和玛吕莎钢铁公司托运的货物,自中国天津或连云港运至多米尼加或巴拿马。根据该航次租船合同,上海明日签发了13套提单。根据“桐城”轮船舶所有权证书的记载,连云港明日系“桐城”轮的光船承租人。上海明日从连云港明日处期租该轮进行运输。2006年1月27日,福迪斯公司等保险公司作为共同保险人出具保险单,承保自2006年2月1日起玛吕莎公司及其关联公司在全球范围内的运输货物风险,险种为一切险,关联公司中包括玛吕莎钢铁公司,并分别出具了保险凭证。本案涉案货物在9家保险公司的承保范围内。各方关系如图1所示。

图1 “桐城”轮案各方当事人关系图

“桐城”轮在航行途中2号货舱发生进水事故,改向驶往夏威夷进行临时修理。2007年1月22日,“桐城”轮大副发表共同海损声明。2月20日至2月28日,AIMU海事检验及管理公司作为劳氏代理出具“桐城”轮临时修理规格报告,指出“桐城”轮存在多种瑕疵。4月12日,海上海事检验师有限责任公司出具货物检验报告,报告指出,“桐城”轮2号舱底舱进水,涉案货物受损,货损原因应归结为船舶整体上处于不良状态且不适航。报告同时认定,在发生货损后,承运人未尽管货义务。5月21日,上海明日向上海海关发出“桐城”轮海损货物放弃申请。最终,13票货物中,有5张提单下的货物全损,收货人未提取到货物。其余8张提单下的货物部分损失,待“桐城”轮在上海进行永久修理后,该部分货物被重新安排出运,上海明日在卸货港的代理就该些货物重新签发了提单,并于2007年7月分别交付各收货人。上海明日确认,玛吕莎公司及玛吕莎钢铁公司已向其支付涉案13票货物项下的全部运费。

货损事故发生后,福迪斯公司等9家共同保险人对玛吕莎公司及玛吕莎钢铁公司支付了保险赔偿金,玛吕莎公司及玛吕莎钢铁公司出具了权益转让书将涉案货物的索赔权转让给9家共同保险人。福迪斯公司等9家共同保险人作为代位求偿人于2009年1月22日向上海海事法院起诉,请求判令连云港明日和上海明日就货损承担连带责任。

二、审判

(一)一审情况

上海海事法院在一审判决中认为,本案系航次租船合同纠纷,具有涉外因素,各方当事人均表示适用中国法律处理本案,故确定以中国法律作为审理本案纠纷的准据法。在该案的几个争议焦点中,关于案件中玛吕莎公司及玛吕莎钢铁公司和上海明日、连云港明日之间的法律关系,上海海事法院一审判决认为,玛吕莎公司和玛吕莎钢铁公司分别与上海明日之间成立航次租船合同关系。连云港明日作为涉案船舶的光船租赁人,应认定其为涉案货物的实际承运人。关于诉讼时效,上海海事法院认为,航次租船的请求权时效期间为2年,“桐城”轮大副于2007年1月22日出具共同海损声明,该日可视为保险公司知道或应当知道权利被侵害之日,应为时效起算点,起诉之日为2009年1月22日,没有超过诉讼时效。而连云港明日作为实际承运人,对其应适用有关侵权的2年诉讼时效,从知道或应当知道侵权之日起,因此对连云港明日的起诉亦未超过诉讼时效。关于货损原因及连云港明日、上海明日应否承担赔偿责任的争议,上海海事法院认为,涉案货物系非集装箱货物,承运人的责任期间自货物装上船时起至卸下船时止。涉案货运发生在承运人责任期间内,承运人应当承担赔偿责任,除非承运人可以证明其存在法律规定的免责事由。连云港明日提供的技术鉴定报告的结论未证明意外事故属于不可抗力。连云港明日提供的“桐城”轮船舶证书在船舶离开釜山港之前仍属于有效期内,但船舶证书并不能直接证明航行过程中发生的货损事故与承运人在管船、管货上不存在过失之间的因果关系。据此,上海明日作为航次租船合同出租人,应当承担赔偿责任。连云港明日作为实际承运人,应当与上海明日承担连带赔偿责任。

(二)二审情况

一审判决后,上海明日、连云港明日和9家保险公司均向上海市高级人民法院提起上诉。关于涉案合同的性质、涉案各方法律地位,上海市高级人民法院在二审判决中认为,玛吕莎公司北京办事处与上海明日系通过电子邮件签订涉案合同,形式上不但使用了“桐城”轮租约的措辞,内容上也涵盖了船名、数量、装卸港、受载期、运费、滞期费等,具备航次租船合同的特征。涉案航次租船合同项下虽有承运人签发的提单,但《海商法》并不禁止航次租船合同项下承运人签发提单,承运人签发提单的事实并不影响该案航次租船合同的成立,一审判决认定涉案合同属于航次租船合同正确。故可认定玛吕莎公司、玛吕莎钢铁公司和上海明日之间分别成立航次租船合同关系,连云港明日系实际承运人。关于诉讼时效,上海市高级人民法院认为,航次租船合同的请求权时效为2年,因此对实际承运人的请求权时效也为2年。为此,上海市高级人民法院于2010年9月20日做出驳回上诉,维持原判的二审判决。

(三)再审情况

连云港明日不服二审判决,向最高院提出再审申请,其中主要的理由是认为原审判决将连云港明日作为航次租船合同法律关系中的实际承运人,在适用法律上明显存在根本性的错误,航次租船合同的双方当事人只有出租人和承租人,实际承运人仅存在由提单证明的海上货物运输合同法律关系中。

对此,最高院在再审中对本案中连云港明日是否为实际承运人的问题做出如下判定:原审判决认定连云港明日的法律地位不当,连云港明日系涉案运输船舶“桐城”轮的光船承租人,实际承运涉案货物,但并非涉案航次租船合同的当事方。在福迪斯公司(笔者注:即9家保险公司)就航次租船合同提起的诉讼中,连云港明日不应作为承担航次租船合同出租人责任的一方。福迪斯公司主张连云港明日为航次租船合同的共同出租人,《海商法》将航次租船合同作为特别的海上货物运输合同予以规定。该法第94条规定:“本法第四十七条和第四十九条的规定,适用于航次租船合同的出租人。本章其他有关合同当事人之间的权利、义务的规定,仅在航次租船合同没有约定或者没有不同约定时,适用于航次租船合同的出租人和承租人。”因此,航次租船合同当事人的权利义务主要来源于合同的约定。在航次租船合同有明确约定的情况下,出租人应当按照航次租船合同的约定履行义务,并履行《海商法》第47条、第49条规定的义务。在航次租船合同没有约定或者没有不同约定时,出租人和承租人之间的权利义务适用《海商法》第四章的规定,但并非第四章所有的规定均适用于航次租船合同的当事人,所应适用的仅为海上货物运输合同及承运人和托运人之间的权利义务规定,并不包括实际承运人的规定。实际承运人是接受承运人委托,从事货物运输或者部分运输的人,包括接受转委托从事此项运输的其他人。在提单证明的海上货物运输法律关系中,法律规定承运人的责任扩大适用于非合同当事方的实际承运人,但实际承运人是接受海上货物运输承运人的委托,不是接受航次租船合同出租人的委托,实际承运人及其法定责任限定在提单的法律关系中。在提单证明的海上货物运输合同项下,合法的提单持有人可以向承运人和/或实际承运人主张提单上所载明的权利。实际承运人并非航次租船合同的当事方,本案福迪斯公司就航次租船合同提出索赔请求,按照合同相对性原则,应由航次租船合同的出租人上海明日承担相应的责任。福迪斯公司主张连云港明日为航次租船合同法律关系中的实际承运人,并无法律依据。故此,最高院认定连云港明日不应承担赔偿责任。

三、航次租船下实际承运人相关法律问题的探讨

由以上关于“桐城”轮的判决可以看出,该案一审和二审法院均认定玛吕莎公司、玛吕莎钢铁公司和上海明日之间分别成立航次租船合同关系,上海明日作为出租人应承担赔偿责任,连云港明日系实际承运人,对货损赔偿与上海明日承担连带责任。而最高院最终推翻了上海市高级人民法院的终审判决,认为连云港明日作为涉案运输船舶“桐城”轮的光船承租人,虽然实际承运了涉案货物,但并非涉案航次租船合同的当事方,最高院更进一步认为,实际承运人及其法定责任限定在提单的法律关系中,将其适用在航次租船合同法律关系中,并无法律依据。笔者认为,以上将实际承运人及其法定责任的规定排除适用于航次租船合同中的理由值得商榷。

(一)《海商法》下实际承运人的由来

实际承运人制度乃《汉堡规则》为了解决海上货物运输合同中的承运人识别问题而建立的一项特殊制度。在制定《汉堡规则》时,为解决这一问题曾提出三种主要的方案:一是将承运人界定为以自己的名义与托运人缔结运输合同的一切人;二是收取货物、承运货物并签发提单的人为承运人;三是尽可能将接受运输的人、实行运输的人纳入承运人这一概念,一次运输涉及多个承运人。讨论中,代表们发现上述方案都不利于承运人概念的统一,最后决定采用第一个方案定义承运人,同时,另设实际承运人概念。《汉堡规则》第1条第2款将“实际承运人”定义为“受承运人委托从事货物运输或部分运输的任何人,包括接受转委托从事此项运输的其他人”。另外在第10条中,对其责任承担做了规定。实际承运人制度的设立使参加货物运输的各方,或者作为承运人,或者作为实际承运人,都必须对货主负责。[1]52中国在制定《海商法》时借鉴了《汉堡规则》,引入了实际承运人制度,《海商法》第四章第42条第2款规定:“实际承运人指,接受承运人委托,从事货物运输或者部分运输的人,包括接受转委托从事此项运输的其他人。”

由上可见,实际承运人制度的设立是为了解决由于运输方式的多样和复杂而带来的运输关系中的责任主体,即承运人,难以识别的问题,其意在为索赔方提供更周全的保护。而《汉堡规则》调整的仅仅是提单运输合同①参见《汉堡规则》第2条第2款规定:“本公约各项规定不适用于租船合同。但是,如果提单是根据租船合同签发,并对承运人和非承租人的提单持有人之间的关系加以制约,则本公约的各项规定适用于该提单。”,与《汉堡规则》不同的是,《海商法》第四章调整的海上货物运输合同不但包括提单,也包括航次租船合同和多式联运合同。因此,当实际承运人的概念和相关规定被引入到《海商法》第四章后就会产生一个新的问题,实际承运人是否应当适用于提单之外的航次租船合同中?这个问题应当从法律的文义解释、体系解释、目的解释和比较法学解释中寻找答案。

(二)从法解释学角度看《海商法》“实际承运人”制度的适用范围

1.对“承运人”定义的解释

最高院的判决认为根据《海商法》第42条第2款对实际承运人的定义,“实际承运人是接受海上货物运输承运人的委托,不是接受航次租船合同出租人的委托”。笔者理解,其意图是强调实际承运人接受的是“承运人”的委托,而非“出租人”的委托,因此实际承运人不应当适用于航次租船中。这一理由似乎是从对《海商法》中实际承运人定义的文义解释角度作出的解释。这一角度并没有不妥,任何的法律解释,都必须始于文义解释。所谓“文义解释”,又称“语义解释”,指按照法律条文用语之文义及通常使用方式,以阐释法律之意义内容。但是,应当认识到,仅以文义解释往往难以确定法律条文之真正意义,且文义解释容易拘泥于法条所用文字,导致误解或曲解法律真意。[2]215因此,当法律条文之文义失之过于狭窄,不足以表示立法真意,有必要扩张法律条文之文义,以求正确阐释法律意义内容。[2]222而且,“文义解释”并不是仅仅从法条字面上来解释法律,而是要考虑不同语境下法律条文所用词语的真正含义。

既然航次租船合同被认为是“特殊的海上货物运输合同”,那么在考虑“承运人”在第四章中的含义时,就应当考虑到其在“特殊的海上货物运输合同”下的特殊含义。而不应仅拘泥于“承运人”与“出租人”表述上的差别。

根据《海商法》第42条第1款规定,“承运人”是指本人或者委托他人以本人名义与托运人订立海上货物运输合同的人。国内很多学者认为,航次租船合同中的“出租人”与“承运人”的法律地位是相同的。国内著名海商法学者司玉琢教授认为,“航次租船合同从性质上讲属于海上货物运输合同,表现在合同主体的主要权利义务同海上货物运输合同的定义(第41条)对应,承租人提供货物,支付运费,出租人提供船舶,负责将货物从一港运至另一港,只是主体的称谓不同罢了,一个称作承运人和托运人,一个称作出租人和承租人。”[3]178姚洪秀教授也认为,“航次租船合同被认为是海上货物运输合同的一种,受《海商法》第四章的调整(该章适用于提单合同、航次租船合同及多式联运合同),是因为航次租船合同下出租人在船舶的占有和使用、收取运费的权利、为承租人运输货物的义务等方面与提单下的承运人处于相同的法律地位。”[4]

笔者赞同上述观点。尽管《海商法》第四章对提单运输和航次租船合同的调整方法是不同的,对于前者《海商法》的规定是强制的,不允许承运人降低或免除该章所规定的义务或责任,但对于后者,《海商法》的规定大多是任意性的,只有关于出租人的适航义务和不得绕航义务(《海商法》第47条和第49条)的规定才是强制性的。但这并不妨碍《海商法》将航次租船合同作为一种特殊的海上货物运输合同加以规范。正是由于《海商法》第四章将航次租船合同作为海上货物运输合同的一种而对其进行调整,航次租船出租人自然也具备《海商法》下“承运人”的身份,而接受作为“承运人”的出租人的委托实际从事货物运输的人也应符合《海商法》对“实际承运人”的定义。从这点来看,与《汉堡规则》相比,由于《海商法》第四章调整范围的扩大,导致实际承运人的范围也相应扩大。因此,对实际承运人的理解,不应仅拘泥于提单运输,而应扩大到租船运输中。

对“承运人”作上述扩张解释也符合航运实践。在贸易和航运实践中,航次租船下签发提单是十分常见的,由此带来两种运输合同下的主体的重叠和同一。最为常见的是CIF贸易合同下的卖方,它既是提单下的托运人,也是航次租船合同中的承租人;而航次租船合同下的出租人也经常作为承运人签发提单。大多数航次租约下的提单通常会通过并入条款将租约的规定并入提单中。因此,当航次租船合同中的承租人也是提单下的托运人时,与其签订航次租船合同的出租人也应满足了《海商法》第42条规定的“承运人”的定义,即本人或委托他人以本人名义与托运人签订海上货物运输合同。在提单托运人和承运人之间既有提单合同关系,也可能同时存在航次租船合同关系。《海商法》第四章中“承运人”的概念应当包括了“航次租船合同的出租人”。没有理由将航次租船合同下的“出租人”从“承运人”的定义中排除。这本应成为《海商法》第四章海上货物运输合同中“承运人”概念的应有之义。“桐城”轮案中,上海明日作为航次租船合同的出租人及提单的签发人,与提单托运人的玛吕莎和玛吕莎钢铁分别签订了航次租船合同,应当认定为海上货物运输合同中的“承运人”,连云港明日在接受承运人上海明日的委托下完成实际运输,因此应构成《海商法》第四章下的“实际承运人”。

2.体系解释

以法律条文在法律体系上的地位,即依其编、章、节、条、款、项之前后关联位置,或相关法条之法意,阐明其规范意旨之解释方法,称为体系解释方法。[2]217《海商法》将“实际承运人”的概念定义在第四章“海上货物运输合同”的第一节“一般规定”中,并且没有任何关于排除其适用的规定。又在第二节第61条规定:“本章对承运人责任的规定,适用于实际承运人。”从这一立法体例及立法用意来看,可以认为“实际承运人”的概念适用于第四章中所规定的所有类型的海上货物运输合同中,这其中也应当包括航次租船合同。

《海商法》之所以将承运人和实际承运人的概念置于第四章第一节而未规定在其他章节当中,是将其作为海上货物运输合同中的总括性规定,使其既适用于提单所证明的海上货物运输合同,也适用于其他形式的海上货物运输合同。对此,可以参照《海商法》第四章第八节关于多式联运合同的特别规定。《海商法》第102条为多式联运合同所确立的定义中也只是提及了多式联运经营人,但未提及承运人或者实际承运人的概念,但是,在第105条中却又规定:“货物的灭失或者损坏发生于多式联运的某一运输区段的,多式联运经营人的赔偿责任和责任限额,适用调整该区段运输方式的有关法律规定。”这就意味着,如果多式联运的货物损失发生在海上运输区段,就应适用《海商法》第四章为承运人所规定的赔偿责任,由此导致的结果是:多式联运经营人名为经营人,实际承担的却是海运承运人的责任。如果仅以定义中有无承运人的字样来判定多式联运经营人的责任,则《海商法》中的这一规定便无从解释,因为《海商法》第四章所规定的是承运人的责任而不是多式联运经营人的责任。

因此,从体系解释的角度出发,《海商法》的立法体例并没有排除“实际承运人”这一概念在各种海上货物运输合同中的适用,包括在航次租船合同中的适用。

3.目的解释

目的解释,就是用法律的目的来确定法律文本的真实含义。台湾著名学者王泽鉴先生指出,“任何法律均有其立法目的,解释法律应以贯彻、实践立法趣旨为其基本任务。因此,任何人于解释法律时,须想到的基本问题是:为何设此规定,立法目的何在?立法趣旨之探求,是阐释法律疑义之钥匙。”[5]

一般认为,设立实际承运人制度的立法意图主要有两方面。第一,在航运业务中,随着货物运输中分工的不断加强,一项运输业务往往由多方参与和完成,如果仅认定其中一方是承运人承担运输合同下的责任而其他方不必负任何运输合同下的责任,这不仅增加了承运人识别的困难,而且容易造成货主索赔上的困难;实际承运人制度的设立赋予货主可直接向实际承运人索赔的权利,不仅符合公平原则,而且可以加强实际承运人的责任感,有利于维护货主的利益和保障交易安全;第二,调整海上货物运输合同的三大公约,以及依据三大公约制定的各国国内法,都以建立一个调整货物运输的强制性责任体系为主要目标。如果由于概念局限使一些参与运输的人轻易逃避约束,就会影响整个责任体系的效力和稳定性。[6]81

除上述立法意图外,须特别指出,实际承运人制度还有一项重要的功能和作用容易被忽视,那就是将参与运输的主体尽可能纳入海商法的统一调整范围和体系内,避免造成由于货主无法根据海商法而依据民法中的侵权为诉因起诉实际从事运输的当事方,从而造成该当事方承担的责任与海商法下承运人承担的责任不一致。这也是“喜马拉雅条款”合法化的初衷。从这一角度而言,实际承运人制度的立法目的,除了加强对货方的保护之外,在一定程度上也是对实际承运人的保护和对海商法下承运人责任体系的补充和强化。《海商法》第61条规定:“本章对承运人责任的规定,适用于实际承运人。”这里的“责任”一词应包括了承运人的权利、义务、(赔偿)责任和豁免,不应作狭义的理解。[3]217因此,实际承运人可以享受海商法下承运人有权援引的免责和责任限制的抗辩,而不必根据侵权责任原则承担过错责任。

如果将实际承运人仅限定适用于提单运输合同中,上述立法目的将难以实现,具体理由分述如下。

第一,从实务的角度看,在纯粹的班轮运输(提单运输合同)下,由于实行定线、定期、定港、定船的方式,班轮公司在承揽货物之后再委托给他人运送的情况非常罕见,相反,正是在航次租船合同下委托他人运输的情况才大量存在,特别是很多船公司不是用自己所有的船舶或光船租赁的船舶,而是以定期或航次租船的形式承揽运输,或是以托运人的身份与其他运输公司签订第二份运输合同,然后用其他船公司的船舶完成自己承揽的运输,这种情况最为常见。如果对《海商法》第42条第2款中的“实际承运人”仅作狭义解释,认为仅限定适用于提单运输中,将使受航次租船出租人委托的实际从事运输的当事方无须遵守《海商法》第四章中规定的承运人的最低义务标准,从而无法实现上述设立实际承运人制度的立法初衷,甚至使实际承运人制度形同虚设,因为在实务中将有大量的航次租船合同下的实际运输方无法适用实际承运人的责任制度,而游离于海商法调整的体系之外。

第二,如果实际承运人仅被局限于提单运输合同中适用,则实际承运人的责任将会由于货方索赔的主体和诉由的不同,产生不同的责任承担后果。以“桐城”轮案为例,如果玛吕莎和玛吕莎钢铁公司以提单下的托运人身份,以海上货物运输合同纠纷为诉由向上海明日和连云港明日起诉,则按照最高院再审判决的逻辑,连云港明日是可以被认定为实际承运人,与上海明日承担连带责任的。但同样的原告以航次租船合同为诉由向连云港明日起诉,连云港明日就不承担连带责任。这样的结果会产生不公平的后果,容易助长责任方的相互推诿,最终阻碍债权人获得应有的赔偿。

第三,事实上,根据民法的不真正连带债务的理论,货方(或其保险公司)应当被赋予同时起诉上海明日和连云港明日的权利。上海明日作为合同承运人承担的是海商法下的违约责任,即使连云港明日不被认定为实际承运人,仅作为实际履行运输的一方也应当作为保管人负有妥善保管货物的法定义务,当发生货物灭失或损坏的情况下,应当认定连云港明日未尽适当保管之责而承担侵权责任。这种多个债务人基于不同发生原因而产生的同一内容的给付,各负全部履行义务,并因债务人之一的履行而使全体债务归于消灭的债务,在民法学上称为不真正连带债务。它的对内效力可以表现为已履行债务的义务人有向最终应当负责的终局责任人追偿的权利,从“桐城”轮的情况来看,连云港明日就是应当负责的终局责任人,上海明日有追偿的权利;而它的对外效力,即债权人可以向任意债务人追偿的效力与连带债务无异。由此可见,连云港明日作为最终的责任人仍然应当与上海明日承担不真正连带责任①货运代理合同中,因货运代理人所委托的集卡公司侵权(交通事故)而导致货损,货主依据货运代理合同起诉货代和集卡公司时,在中国司法实践中,法院可以判决货代和集卡公司承担不真正连带责任。。但连云港明日在民法下承担侵权责任的归责原则、赔偿范围、时效等方面的制度与海商法下承运人的责任制度存在明显的区别。承运人(上海明日)和实际从事运输的当事方(连云港明日)之间责任体系的差异和不统一也带来二者之间内部追偿时出现问题。这些问题都会有损海商法下与民法过错责任制度相区别的承运人责任体系的特殊性、整体性和稳定性,无法实现设立实际承运人责任制度的初衷,更会造成运输的参与主体对自身责任判断的不可预见性,不利于交易安全的保护和航运秩序的稳定。而确认航次租船合同下的实际承运人,将能避免实际承运人的责任与承运人的责任承担适用法律的差异,也能避免二者承担连带责任时内部追偿面临的问题,从而为债权人提供更周全的保护。

因此,从目的解释的角度考量,无论是出于保护债权人还是维护海商法下承运人责任制度体系的稳定性及整体性的角度出发,将实际承运人适用于航次租船合同法律关系中是妥当和必要的。

4.比较法解释

通过了解国外法律和国际公约的相关规定,将更有助于了解中国实际承运人制度的设立意图及正确解释相关的规定。

英国法下未规定实际承运人,但关于航次租船合同中的承运人问题,英国学者认为,航次租船合同下也涉及“承运人”。(“When goods are shipped on a chartered vessel by a party other than charterer,two problems face the shipper in the event of the cargo being lost or damaged during transit.First he has to identify the carrier against whom the cargo claim can be pursued.”)[7]英国法下有一系列承运人识别规则来帮助货主在发生货损货差时找到正确的索赔对象。由于船舶在英美法中被拟人化处理,即“对物诉讼”,其实后果是由船舶所有人直接承担的。因此,将船舶视为承运人,实际上是将船舶所有人视为承运人。这导致了英国法下不论是否在租船合同下,船舶所有人都很难逃避承运人责任的后果。[6]83而且,在大多数情况下,租船合同下的船东会被认定为承运人,即使由承租人安排运输或船长根据租船人的要求签发提单。在有些情况下,租船人和船东甚至还会被视为“共同承运人”(co-carrier)对货损共同承担责任。由此可见,为保护货方获得货损赔偿的权利,英国法采用的方式是通过将实际完成运输的船舶所有人识别为承运人而达到其被追索承担责任的目的。

在美国,法院倾向于认为一次货物运输中的承运人可以不只一个,例如在租船情况下,一般将船舶所有人、出租人、承租人等都视为承运人,一起承担运输合同下的责任。[6]80另外,美国法律中没有直接使用“actual carrier”的称谓,而是将类似法律地位的主体称为“performing carrier”。美国《1999年海上货物运输法草案》第2条(a)款规定,履约承运人是指履行或者承诺履行或准备履行契约承运人在运输合同下的任何义务的人,包括履行或承诺履行或组织履行便利货物运输的任何辅助服务的人。但因该定义实在太广泛,《1999年海上货物运输法草案》又对此作了限制:履约承运人仅限于在契约承运人直接或间接要求下或者监督下或者控制下进行工作的人,而不管其是否是运输合同的一方或者是否负有运输合同下的法律责任。美国《1999年海上货物运输法草案》对“履约承运人”的规定,几乎将所有与货物运输合同有关的人都涵盖其中。这一定义包括了海上实际承运人、内陆实际承运人、装卸公司、港站经营人、集运人、包装公司、仓储公司和他们的受雇人、代理人以及独立合同人。对承运人的这种规定使得大多数运送行为的参加方都被纳入美国《1999年海上货物运输法草案》的责任义务框架之下。[1]53

2008年12月11日,联合国第63届大会第67次会议审议通过了联合国国际贸易法委员会提交的《联合国全程或部分海上国际货物运输合同公约》,并定于2009年9月23日在荷兰鹿特丹举行签字仪式,将公约所体现的规则称为《鹿特丹规则》。《鹿特丹规则》创建了许多新规则,其并未继续沿用《汉堡规则》中的“实际承运人”概念,而是参考美国《1999年海上货物运输法草案》的规定,构建了“海运履约方”制度。《鹿特丹规则》第1条第7款规定:“海运履约方是指凡在货物到达船舶装货港至离开船舶卸货港期间履行或者承诺履行承运人任何义务的履约方。内陆承运人仅在履行或者承诺履行其完全在港区范围内的服务时方为海运履约方。”而“履约方”是指“承运人以外的,履行或承诺履行承运人在运输合同下有关货物接收、装载、操作、积载、运输、照料、卸载或交付义务的人,以该人直接或间接在承运人的要求、监督或控制下行事为限。”“履约方”不包括不由承运人但由托运人、单证托运人、控制方或收货人直接或间接委托的任何人。

《鹿特丹规则》第19条第1款规定:“符合下列条件的,海运履约方必须承担本公约对承运人规定的义务和赔偿责任,且有权享有本公约对承运人规定的抗辩和赔偿责任限制:(a)海运履约方在一缔约国为运输而接收了货物或在一缔约国交付了货物,或在一缔约国某一港口履行了与货物有关的各种活动;并且(b)造成灭失、损坏或迟延交付的事件发生在:(i)货物到达船舶装货港至货物离开船舶卸货港的期间内;(ii)货物在海运履约方掌管期间;或(iii)海运履约方参与履行运输合同所载列任何活动的其他任何时间内。”由此可以看出,履约方与承运人的法律地位不同,不是货物运输合同的当事人,与托运人没有直接的合同关系,虽然不是承运人,但需承担承运人的责任,亦享有承运人的抗辩和赔偿责任限制。这种以法定的方式使与货物权利人并无合同关系的海运履约方对货物运输的责任适用有关承运人责任的规定,源自法律的强制性规定,所以其在属性上是一种法定责任。当海运履约方违反其法定责任,对货物发生灭失、损坏或迟延交付的损失应承担的是侵权责任。

通过以上比较法分析,最大限度地将国际海上货物运输中各环节的主体纳入同一个法律体系中是国际上的立法趋势。而将《鹿特丹公约》与中国“实际承运人”制度相比较,可以发现二者有以下不同:第一,“海运”履约方的范围更广,不光包括参与运输的主体,也包括了港口作业的主体;第二,责任期间更长,从装货港到卸货港,货物进入港区开始就要承担责任;第三,承运人始终要对“海运履约方”的行为负责,而不像《海商法》第60条第2款,允许承运人通过约定免除自己的责任,而仅由实际承运人承担责任;第四,明确规定“履约方”享有承运人的免责、抗辩、责任限制,而非仅对其适用承运人的“责任”。笔者认为,《鹿特丹规则》对“海运履约方”的制度设计是可取的,其责任界定比实际承运人制度更加明确,并且也体现了“最大限度将国际海上货物运输中各个环节的主体都纳入同一个国际公约的强制性体系”这一趋势。中国未来在修改《海商法》时有必要借鉴《鹿特丹规则》的规定,将实际承运人适用的承运人的责任范围加以明确,特别是应当指出实际承运人应可享有承运人的免责、抗辩、责任限制等权利。

(三)《海商法》中实际承运人的责任性质和责任范围

1.实际承运人承担的是“法定责任”

最高院的判决中认为,实际承运人不是航次租船合同的当事方,按照合同相对性原则,应由航次租船的出租人承担相应的责任,而主张在航次租船合同法律关系中适用实际承运人,并无法律依据。这一认定的逻辑在于以合同相对性否定了实际承运人在航次租船合同法律关系中的适用。对该认定合理性的探讨涉及到实际承运人责任的性质问题。

学界对实际承运人承担的责任性质有着不同的认识。有的学者认为,实际承运人在运输合同主体和法律关系内容两方面,都构成了对合同相对性的突破。[8]也有学者认为,与实际承运人真正有合同关系的当事人只有承运人,而实际承运人与提单的发货人、收货人或提单持有人不存在任何合同关系。[3]209从实际承运人承担的责任的性质上看,实际承运人的责任的性质应该是单纯的法定责任,而非“法定合同责任”或“法定提单责任”。对于其承担这种“法定责任”的依据什么,有的学者认为,实际承运人对承运人以外的第三人承担的法律责任是一种属于法定的,而且是以侵权为根基的侵权责任。“违反法定责任一般被认为就是一种侵权行为。”[9]结合“桐城”轮案,即使保险公司不依航次租船合同起诉,其也有权对实际造成货物损害的连云港明日提起侵权之诉,否则连云港明日的法律地位将无从确定,最终使其游离于民法和海商法之外,既不承担海上货物运输合同下的责任,也不承担民事侵权责任,此种结果显然不是法律所追求的目标。

笔者认为,《海商法》中的实际承运人的责任是一种法定的责任,因为其基于法律的直接规定而非当事人的约定,其目的在于赋予货主直接起诉实际承运人的权利,而非将实际承运人作为合同的一方。《海商法》第62条规定:“承运人承担本章未规定的义务或者放弃本章赋予的权利的任何特别协议,经实际承运人书面明确同意的,对实际承运人发生效力;实际承运人是否同意,不影响此项特别协议对承运人的效力。”该规定也反映出,法律中没有但运输合同中有的规定不能直接约束实际承运人。因此,实际承运人承担的是一种“法定责任”,而非“约定责任”。可见,实际承运人制度对航次租船合同的适用,本身就来源于《海商法》的明确规定,可以说是对合同相对性的突破。“桐城”轮的再审判决中以“合同相对性”原则为理由排除了实际承运人在航次租船合同下的适用,理由显得很牵强。

2.航次租船下实际承运人的责任范围

《海商法》第61条规定“本章对承运人责任的规定,适用于实际承运人。”而在第91条规定:“本法第四十七条和第四十九条的规定,适用于航次租船合同的出租人。本章其他有关合同当事人之间的权利、义务的规定,仅在航次租船合同没有约定或者没有不同约定时,适用于航次租船合同的出租人和承租人。”从该第91条规定看,航次租船合同出租人强制适用的法定义务是《海商法》第47条的适航义务和第49条的不得不合理绕航义务。而其他的义务,优先适用航次租船合同的约定,仅在没有约定或不同约定的情况下,才适用法定的义务。那么对于航次租船合同下的实际承运人,其应当适用的责任范围究竟如何确定?

笔者认为,按照上文中的阐述,实际承运人的责任在性质上是一种“法定责任”,并且从目的解释的角度考量,实际承运人承担的承运人的“责任”一词应扩大解释为包括了承运人的权利、义务、(赔偿)责任和豁免,由于实际承运人“责任”的法定性,就决定了其权利、义务、责任的范围都应以法定为限。在航次租船合同法律关系下,实际承运人并不按照航次租船合同承担责任,而应依照《海商法》第四章的规定承担法定的承运人的责任。换言之,如果航次租船合同中对出租人(承运人)责任的约定,超过了《海商法》第四章中对承运人权利义务的规定,那么实际承运人仅在未超过的部分内按照法律规定承担责任,对超过的部分不承担责任,除非其明确同意承担航次租船合同中规定的责任。

这一观点也可以从《海商法》第62条的规定中得到印证。第62条规定:“承运人承担本章未规定的义务或者放弃本章赋予的权利的任何特别协议,经实际承运人书面明确同意的,对实际承运人发生效力;实际承运人是否同意,不影响此项特别协议对承运人的效力。”可以将航次租船合同也理解为一种“特别协议”,如果实际承运人书面同意了航次租船合同中超过法定范围的义务的,那么其也应按照该约定承担责任,否则,实际承运人仅应承担法定范围的责任,也仅在法定范围内享有免责和责任限制。

四、结语

通过上述分析,笔者得出结论如下。

第一,从对《海商法》的文义解释、体系解释、目的解释及比较法解释的角度,实际承运人制度适用于航次租船合同运输具有合理性和妥当性。由于《海商法》第四章的调整范围不同于《汉堡规则》仅针对提单运输作出了规定,因此实际承运人制度的适用应扩大于航次租船合同。

第二,按照《海商法》的规定,航次租船合同下的实际承运人承担责任的性质应属法定责任,其承担这种法定责任的基础是侵权。所以实际承运人承担责任的范围也应以《海商法》第四章的法定范围为准。如果航次租船合同的出租人在航次租船合同中约定的责任与法定的不一致,实际承运人也不受该种不一致的约定的影响,仍以《海商法》第四章的法定范围承担责任。

第三,中国应当借鉴《鹿特丹规则》中的“海运履约方”制度,在将来修订《海商法》时进一步明确实际承运人的适用范围和责任范围。

[1]邢海宝.海上货物运输合同中的关系人[J].法学家,2002(3):52.XING Hai-bao.Concerned party in the contract of carriage of goods by sea[J].Jurist,2002(3):52.(in Chinese)

[2]梁慧星.民法解释学[M].北京:中国政法大学出版社,1995.LIANG Hui-xing.Interpretation of civil law[M].Beijing:China Politics and Law University Press,1995.(in Chinese)

[3]司玉琢.海商法专论[M].北京:中国人民大学出版社,2007.SI Yu-zhuo.Maritime law monograph[M].Beijing:China Renmin University Press,2007.(in Chinese)

[4]姚洪秀.对我国《海商法》中有关航次租船合同的某些问题探讨[J].中国海商法年刊,2003,14(1):103.YAO Hong-xiu.Discussion on some issues related to voyage charter party under CMC[J].Annual of Chinese Martime Law,2003,14(1):103.(in Chinese)

[5]王泽鉴.民法实例研习·基础理论[M].北京:中国政法大学出版社,2002:142.WANG Ze-jian.Study on cases in civil law·basic theory[M].Beijing:China Politics and Law University Press,2002:142.(in Chinese)

[6]郭瑜.论海上货物运输中的实际承运人制度[J].法制与社会发展,2000(3).GUO Yu.On acual carrier in carriage of goods by sea[J].Law and Social Development,2000(3).(in Chinese)

[7]WILSON J F.Carriage of goods by sea[J].6th ed.Harlow:Pearson Education Limited,2008:237.

[8]郑晓哲,王慧敏.实际承运人责任的性质[J].人民论坛,2011(32):100.ZHENG Xiao-zhe,WANG Hui-min.Legal nature of the liability of actual carriers[J].People’s Tribune,2011(32):100.(in Chinese)

[9]马得懿.谈实际承运人责任的双重属性[J].法学杂志,2005(3):114.MA De-yi.Discussion on dual natures of liabilities of actual carriers[J].Law Science Magazine,2005(3):114.(in Chinese)