体检人群颈动脉粥样硬化及危险因素调查

赵 燕 朴春玉

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2011年7月~2012年7月在深圳市第九人民医院进行体检947例体检者,按照颈动脉超声检查颈动脉中内膜厚度是否大于0.9 m,将调查对象分为颈动脉内膜增厚组及对照组。颈动脉内膜增厚组209 例,其中男168 例,女41例,年龄32~78岁,平均年龄(60.72±10.89)岁,对照组738例,其中男462 例,女276 例,年龄28~63 岁,平均年龄(46.74±11.82)岁。

1.2 观察指标

体质指数测量:体质量系数(BMI)=体质量(kg)/身高平方(m2)。测量血压(坐位,休息10 min后测量)。实验室检查:所有检查要求空腹8 h以上。检测总胆固醇(TC),甘油三酯(TG),低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),空腹血糖(FPG)。颈动脉内膜中层厚度测量:应用飞利浦公司HD11XE 彩色超声诊断仪,选择频率7-10MHz探头扫描测量颈动脉内膜-中层厚度(IMT)。受检者取平卧位,暴露颈前,依次检查双侧颈总动脉,颈总动脉分叉处,颈外动脉及颈内动脉颅外段血管,于两侧颈总动脉距颈总动脉分叉处近心端10MM 处,各测量3个心动周期的IMT,取均值。IMT 定义为腔内膜交界面至中膜外表面之间的垂直距离。

1.3 统计学处理

将所有调查资料输入计算机。计量资料采用均数±标准差表示,两组均数比较采用t检验,多组间率的比较采用卡方检验,多元logistic回归分析确定其危险因素,采用统计软件包SPSS11.5处理,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结 果

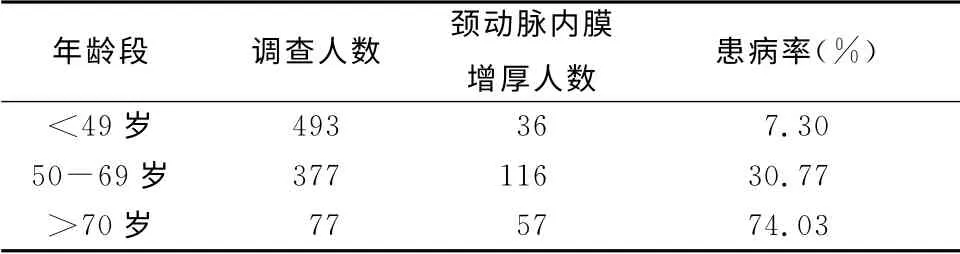

2.1 不同年龄段颈动脉内膜增厚患病率(表1)。

小于49岁人群颈动脉内膜增厚患病率为7.3%,50-69岁及大于70岁年龄组分别为30.77%和74.03%,差异有显著性(P<0.05)。

表1 不同年龄段颈动脉内膜增厚患病率(例)

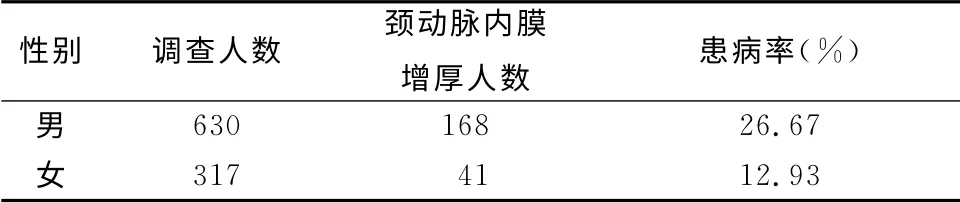

2.2 不同性别颈动脉内膜增厚患病率

男性颈动脉内膜增厚患病率为26.67%,女性为12.93%,两组差异显著(P<0.05)。

表2 不同性别颈动脉内膜增厚患病率(例)

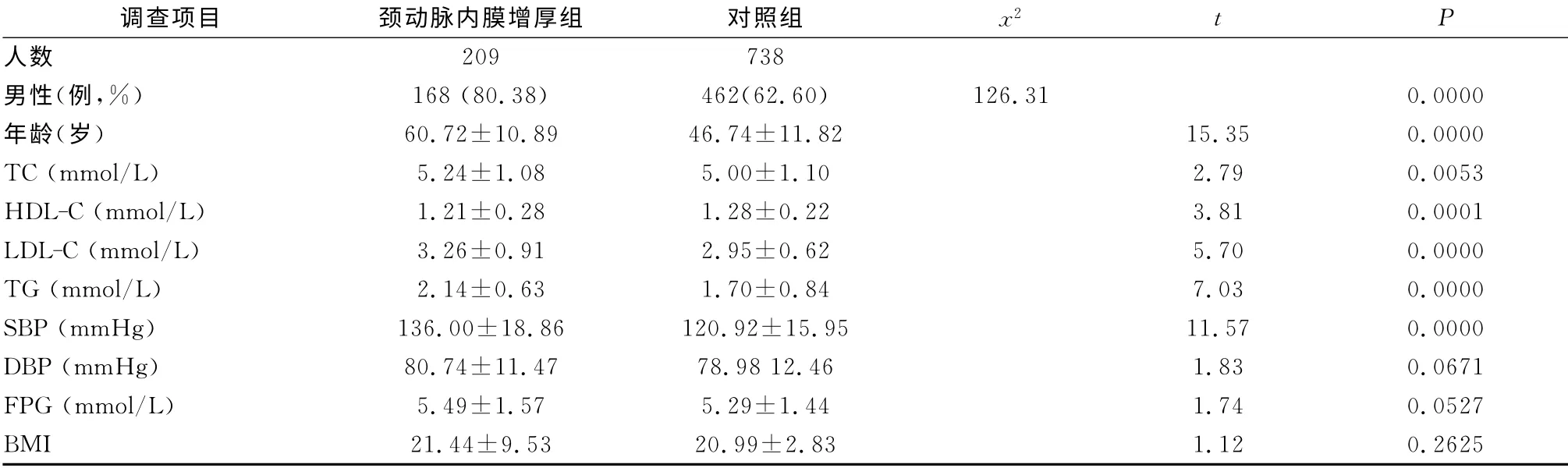

2.3 颈动脉内膜增厚组及颈动脉内膜正常组血管危险因素调查

颈动脉内膜增厚组与对照组血管危险因素进行比较,显示两组男性、年龄、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯及收缩压水平差异有显著性(P<0.05),舒张压,空腹血糖及体质指数两组无显著性差异(P>0.05)。

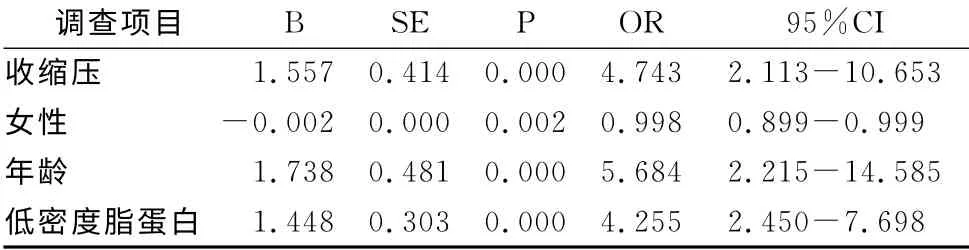

2.4 颈动脉内膜增厚影响因素的Logistic回归分析

颈动脉内膜增厚患病影响因素的Logistic回归分析,以有无颈动脉内膜增厚作为因变量,变量标记为0=无颈动脉内膜增厚,1=有颈动脉内膜增厚。以年龄、性别、甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、空腹血糖、收缩压、舒张压、体质指数、作为自变量,显示有显著性意义的变量为年龄、女性、收缩压,低密度脂蛋白,其中女性为保护性因素,其余均为危险因素。

表3 颈动脉内膜增厚组及颈动脉内膜正常组血管风险因素对比

表4 颈动脉内膜增厚影响因素的Logistic回归分析

3 讨 论

血管内膜增厚是动脉粥样硬化的早期病理改变。动脉血管在较长的亚临床期内仅表现为内皮的功能障碍和内膜中层的逐渐增厚。颈动脉内膜增厚严重程度与TIA,脑卒中和冠心病事件相关。颈动脉内膜厚度测定不仅用于评估心脑血管危险水平,还用于监测各种干预措施的疗效。但目前颈动脉内中膜厚度检测在具体患者中临床应用受限,主要因为其检测值受许多因素影响,缺乏统一的正常值。国外ARIC和MESA 的研究证实CIMT 值因为年龄,性别和地理区域不同而不同。美国超声协会推荐按照年龄、性别、种族等具体人口来确定CIMT 值。按一些学术机构推荐的正常值:20~29岁小于0.5 mm,每增长10岁增加0.1 mm,60岁以上小于0.9 mm,我们的标准按大于60 岁标准选取,意味在60岁以下调查人群中血管内中膜增厚的比例更高。国内关于健康体检人群中颈动脉血管内中膜增厚测量的资料不多,陈兰兰等人报道538名体检人群中有117名颈动脉内中膜增厚,占21.74%。60岁以上体检人群颈动脉内中膜增厚患病率为31.52%~45.95%,本资料显示,50~69岁年龄段人群颈动脉内中膜增厚患病率有30.77%,而大于70岁老人高达74.03%。两个调查患病率相差较大。两个调查均显示颈动脉内中膜增厚患病率随着年龄增加而增加。既往所有研究均证明年龄是动脉粥样硬化重要的危险因素,随着年龄增长血管生理性改变及风险因素暴露的增加,动脉内壁负荷加重,导致内膜损伤。男性是动脉粥样硬化的危险因素,我们的调查显示男性颈动脉内膜增厚患病率高于女性,性别差异可能与绝经前雌激素水平对血管的保护作用有关。脂质代谢异常是动脉粥样硬化的原因。Ascer等研究发现胆固醇和颗粒小而密度较大的低密度脂蛋白胆固醇与颈动脉硬化斑块形成及脑梗死的发生发展关系密切。本资料显示低密度脂蛋白胆固醇是颈动脉内膜增厚的危险因素。收缩压在血管粥样硬化形成中具有重要作用。Bots等研究结果表明,收缩压与颈总动脉内膜相关,收缩压每增加10 mmHg,颈总动脉内膜增加0.02 mm。收缩压增加动脉壁的切应力和周期性张力,使内膜对血流及张力性紧张的变化作出反应以维持稳定性。本资料显示收缩压是颈动脉内中膜增厚的危险因素。在颈动脉内中膜增厚影响因素的Logistic分析中年龄、男性、收缩压、低密度脂蛋白成为危险因素,与冠心病风险因素一致。显示颈动脉粥样硬化和传统心脏病风险因素有相同因素,但也存在差异,颈动脉粥样硬化是一个多因素作用的结果,需要进一步研究。