高频重复经颅磁刺激治疗脑卒中后抑郁的对照研究

杨明健

脑卒中(stroke)是当前危害我国中老年人生命与健康的重要疾病。脑卒中后抑郁(post-stroke depression,PSD)不仅影响患者的认知功能和神经功能损害的恢复,而且影响患者的生活质量,严重者可导致自杀行为。随着医学模式由单一的生物模式向生物-心理-社会模式的转变,人们对健康提出了更高的要求,PSD 的治疗日益受到人们的重视。由于脑卒中患者年龄偏大,躯体状况较差,大多无法忍受应用抗抑郁药物引起的肝、肾功能损害及胃肠道反应等副作用。因此,探索一种安全有效的适合老年人的抗抑郁治疗方法显得尤为重要。

经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation,TMS)是1985年由Barker[1]等学者创立并首先应用于人体,目前已逐渐走向成熟的一种用于了解、调节和干预大脑功能的方法。重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation,rTMS)是在TMS基础上发展起来的一项新的神经生理技术,目前正越来越多地应用于抑郁症、痴呆、帕金森病、偏头痛、多发性硬化等多种神经精神疾病的治疗,被称为21世纪神经精神科领域一项重要的研究和治疗工具[2]。rTMS可以使皮质的兴奋性发生长期变化,因而具有治疗作用[3]。多项研究表明,不同的刺激频率可以使神经细胞的兴奋性发生不同变化。低频rTMS(<5Hz)有抑制局部神经元活动的作用,从而使局部皮质兴奋性降低,高频rTMS(5~20Hz)有易化局部神经元的作用,可使局部皮质兴奋性增加[4~6]。目前,很多研究显示rTMS对治疗抑郁症有很好的效果,在加拿大、新西兰等国家已经把rTMS做为难治性抑郁的标准疗法之一[7]。因此,本研究利用rTMS对PSD 患者进行治疗,并观察rTMS对PSD 的疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2011年1月至2012年6月本院神经内科住院的脑卒中患者。纳入标准:(1)首次发病的脑卒中患者,经头CT 或MRI确诊;(2)右利手;(3)汉密尔顿抑郁量表评分≥8分,诊断合并抑郁者;(4)意识清楚,能表达个人意愿。排除标准:脑出血患者;有精神病史及家族史者;有癫痫病史者;体内有金属性植入物者。将符合入选条件的38例患者随机分成两组,每组19例,研究组:男12例,女7例;年龄56~66岁,平均年龄(61±8)岁;平均病程(5.0±2.6)d;对照组:男10 例,女9 例;年龄54~67岁,平均年龄(60±9)岁;平均病程(4.9±2.3)d。两组患者在年龄、性别、病程等方面经统计学处理无显著性差异(P>0.05),具有可比性。所有参与试验研究的患者或患者监护人均对该研究知情同意。

1.2 rTMS治疗 研究组给予rTMS真性刺激,对照组给予相应的假性刺激。采用武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司YRD CCY-1型磁刺激仪,线圈为直径125 mm 标准圆形刺激线圈。两周工作日内每周5天固定时间给予1次rTMS治疗,共10次。治疗参数:刺激强度为80%运动阈值(MT);刺激频率为10 Hz,每天治疗16 min 36 s,刺激4.9 s,间歇20 s,脉冲总数1 960个/d,10 d 共刺激19 600个脉冲;刺激位点左侧前额叶背外侧区(dorso lateral prefrontal cortex,DLPFC),具体为依据国际脑电图10~20系统左前额(Fp1)区。其中运动阈值的测量为肌电仪描记的8次刺激运动皮质中有4次能引起左手小鱼际肌抽动的最小强度的磁场[8]。真性刺激组线圈放置与头皮相切,使Fp1 位于线圈中心,线圈柄向后。假性刺激组通过将刺激线圈置于与头皮成90°角实现。在rTMS治疗期间,患者服用的抗抑郁药物种类及剂量不变。

1.3 临床观察指标及疗效评定 于磁刺激治疗后1、2和4周分别进行汉密尔顿抑郁评分量表评分,汉密尔顿抑郁量表采用上海惠诚心理测试中心提供的24项抑郁量表,<8分为无抑郁,8~20分为轻度抑郁,>20分为中、重度抑郁。临床疗效评定根据HAMD 减分率来确定:≥75%为痊愈,50%~74%为显著进步,25%~50%为进步,<25%为无效[9]。

1.4 统计学处理 采用SPSS15.0软件包,计数资料比较采用χ2检验,计量资料用±s表示,组间比较采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

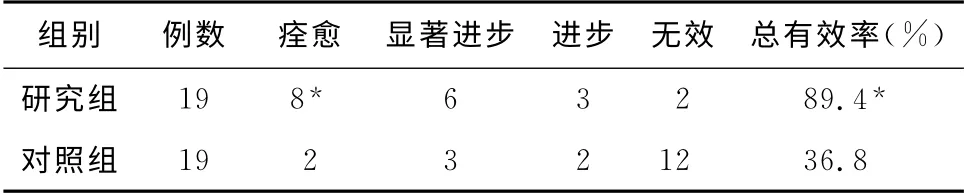

2.1 两组患者临床疗效比较见表1。

表1 两组临床疗效比较

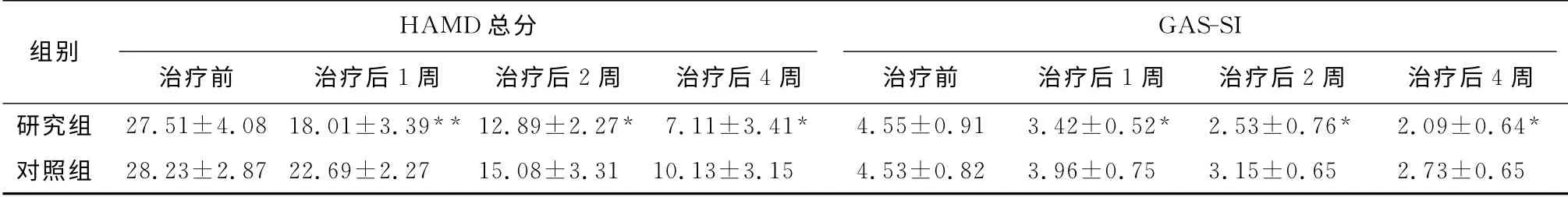

2.2 两组治疗前以及治疗中各量表评分比较见表2。

2.3 不良反应 两组患者治疗前后均未出现抽搐、头痛及心脏、肝脏、肾脏等严重不良反应。

3 讨 论

PSD 是急性脑卒中常见并发症,其发生率临床报道不一,美国每年患卒中600万人中,抑郁的发生率为25%~79%,但多在40%~50%左右[10]。国内PSD 的发病率为34.2%,与国外相近[11]。

PSD 的发病机制目前尚不完全清楚,主要有以下两种学说[12~14]。一为“原发性内源性机制”:神经结构的各种功能活动主要是通过神经递质实现的,脑卒中时,脑血流异常变化,神经细胞缺血缺氧,脑组织水肿软化坏死,引起边缘系统、下丘脑及额极等控制自主神经系统和复杂情绪、认知功能、睡眠、觉醒的部位受损,并出现神经内分泌改变,尤其是破坏了5-羟色胺能神经元和去甲肾上腺素能神经元及其通路,使这两种神经递质低下,从而导致抑郁;二为“反应性机制学说”,也称心理社会因素学说:认为患者的肢体功能瘫痪、社会支持程度低,婚姻、家庭、经济状况不良,PSD 的诊断、治疗不合理等因素均可导致患者的心理、生理功能的失调,从而导致抑郁的发生。PSD 严重影响患者的生活质量,给家庭和社会造成巨大的负担,所以应尽早干预,以期全面改善患者的预后。

TMS的作用原理是把一绝缘线圈放在头皮的特定部位上,当TMS 刺激仪的电容器瞬间放电的电流通过这个线圈时,在线圈周围就会产生强度为1.5~2.5特斯拉的局部磁场,这个局部磁场会以与线圈垂直的方向透过头皮和颅骨,进入皮质表层的一定深度。初始电流强度的快速波动会导致磁场的波动,磁场的波动又会导致在皮质表层产生继发性电流,这个继发性电流可影响神经细胞的功能。

rTMS指在某一特定皮质部位给予重复刺激的过程。由于电磁转换的瞬间性特点,出现继发性感应电流的频率等同于刺激线圈的磁场变换频率。rTMS不仅影响刺激局部和功能相关的远隔皮层功能,实现皮质功能重建,而且产生的生物学效应在刺激停止后仍将持续一段时间,是重塑大脑皮质局部或整体神经网络功能的良好工具。

表2 两组临床疗效比较(±s,分)

表2 两组临床疗效比较(±s,分)

注:与对照组比,**:P<0.01,*:P<0.05

总分HAMD组别GAS-SI治疗前 治疗后1周 治疗后2周 治疗后4周 治疗前 治疗后1周 治疗后2周 治疗后4周研究组 27.51±4.08 18.01±3.39** 12.89±2.27* 7.11±3.41* 4.55±0.91 3.42±0.52* 2.53±0.76* 2.09±0.64*65对照组 28.23±2.87 22.69±2.27 15.08±3.31 10.13±3.15 4.53±0.82 3.96±0.75 3.15±0.65 2.73±0.

抑郁症的脑功能障碍是大脑皮质与皮质下核团的交互作用问题的具体表现。大脑皮质左侧前额叶背外侧区(left DLPFC)参与正性情绪的产生和调节,右侧前额叶背外侧区(right DLPFC)参与负性情绪的产生和调节。抑郁症患者的左侧DLPFC功能异常减弱,右侧DLPFC 功能异常增强。通过改善患者的前额叶背外侧区功能,在理论上,可以改善患者的情绪障碍。有研究证实rTMS刺激可以激活患者DLPFC 区。rTMS高频率刺激左侧DLPFC 区,或者低频率刺激右DLPFC区,均有可能起到治疗抑郁症的效果。目前,应用最多的方法是以高频率刺激患者的左侧DLPFC[15]。

应用rTMS治疗抑郁症时,刺激前额叶背外侧区,可能还具有如下效应:通过额叶-扣带回-皮质下核团神经回路激活扣带回、壳核、海马和丘脑,通过胼胝体激活对侧相应区域,增强纹状体和中脑边缘系统区域的多巴胺释放,提高患者血清中的脑源性神经营养因子水平。总之,rTMS治疗抑郁症的作用机制,已经得到多方面的证据支持。

本研究结果表明,与治疗前相比,研究组在治疗后1周、治疗后2 周和治疗后4 周HAMD 评分及GAS-SI评分均有显著改变;对照组HAMD 评分无显著改变。提示了rTMS不但可以治疗PSD,而且至少能保持1个月的治疗效果,进一步证实了rTMS不但可以短时程的调节皮层兴奋性,并且有长时程的调节作用。尽管本研究结果有统计学意义,但样本量(n=38)仍不足,进一步的研究可考虑多中心实验增加样本量。另外,刺激靶点、刺激参数(包括刺激强度、频率、持续时间,刺激序列间隔时间等)的选择只局限于一种,未来可进行多部位、多参数的研究,以期找到最佳刺激点和刺激参数,更好地应用于临床,取得最佳治疗效果。

1 Barker AT,Jalinous R,Freeston IL.Non-invasive magnetic stimu lation of the human motor cortex.Lancet,1985,1(8437):1106-1107.

2 Walsh JK.Clinical and socioeconomic correlates of insomnia.J Clin Psychiatry,2004,65(2):13-19.

3 Chesson A Jr,Hartse K,Anderson WM,et al.Practice parameters for the evaluation of chronic insomnia.An American Academy of Sleep Medicine repot.Standards of Pratice Committee of the American Academy of Sleep Medicine.sleep,2000,23(3):237-241.

4 Chen R,Classen J,Gerloff C,et al.Depression of motor cortex excitability by low-frequency transcranial magnetic stimulation.Neurology,1997,48(5):1398-1403.

5 Pascual-Leone A,Torrmos JM,Keenan J,et al.Study and modulation of human cortical excitability with transcranial magnetic stimulation.J Clin Neurophysiol,1998,15(3):333-343.

6 Post RM,Kimbrell TA,McCann UD,et al.Repetitive transcranial magnetic stimulation as a neurpsychiatric tool:present status and future potential.JECT,1999,15(2):39-59.

7 Pallantis,Rernardi B.Neurobiology of repeated transcranial magnetic stimulation in the treatment of anxiety:a critical review.Int Clin Psychopharmacol,2009,24(4):163-173.

8 Hoffman RE,Boutros NN,Hu S,et al.Transcranial magnetic stimulation and auditory hallucinations in schizophrenia[J].Lancet,2000,355(6):1073-1075.

9 张 鸿,李玉芝,庞文峰,等.重复经颅磁刺激治疗抑郁症的临床研究.中华物理医学与康复杂志,2005,27(3):760.

10 Lincoln NB,Flannag han T.Cognitive behavioral Psychotherapy for depression following stroke:a randomized controlled trial.Stroke,2003,34(1):111-115.

11 龙 洁,刘永珍,蔡卓基,等.卒中后抑郁状态的发病率及相关因素.中华神经科杂志,2001,34(3):145-148.

12 Len zi GL,Altieri M,Maestrini I.Post-stroke depression.Rev-Neurol(Paris),2008,164(10):837-840.

13 郝贵峰,张继香,刘 伟,等.卒中后抑郁发病机制的研究进展.中国民康医学,2010,22(3):312-313.

14 刘 钺.卒中后抑郁与神经功能关系的研究.中风与神经疾病杂志,2004,21(2):183-184.

15 Padberg F,Goldstein-Muller B,Zw an zger P,et al Prefrontal cortex stimulation as antidepressant treatment:mode of action and clinical effectiveness of rTMS.Suppl Clin Neurophysiol 2003,56(6):406-432.