春秋出土与传世文献虚词“及”的研究

冯亚丽

(1.华南师范大学文学院,广东广州510006;2.广东药学院学院办公室广东广州510006)

本文拟在前人研究的基础上,探索春秋语料中虚词“及”的使用频率、语义功能和语法功能等问题。

要对春秋时期虚词“及”进行研究,首先要把握好的就是语料的问题。在语料的选取上,本文主要出于两方面的考虑:一是语料时代的确定性。本文在选取语料时,尽可能选取学术界对其所属年代没有或者较少争议的、典型的文献,对于部分学术界对其所属年代争议比较大的文献,未列入本文研究的范围。比如说,《仪礼》中除《土丧礼》、《既夕》、《士虞礼》、《丧服》等四篇之外的各篇,沈文倬先生认为,是在公元前五世纪中期到公元前四世纪中期的一百多年撰作的。有的学者则认为,《仪礼》的成书年代当在战国末期。可以说,学术界对于《仪礼》的成书年代尚未取得一致意见。关于《考工记》的成书年代,长期以来学术界也有不同看法。目前多数学者认为,该书主体内容编纂于春秋末至战国初,部分内容补于战国中晚期。汉语史研究也很少将其作为研究语料,所以本文也未将这类文献纳入研究范围。二是从虚词研究的角度来看,某一个时代的一定数量的语料,就能反映这个时代虚词使用情况的面貌。为此,本文在语料的选取方面,是比较慎重的,主要使用了张玉金先生在《春秋出土与传世文献第三人称代词研究》①张玉金.《春秋出土与传世文献第三人称代词研究》,中国文字研究,第十四辑。中所用的语料,即:《诗经》、《尚书》、《春秋》和春秋金文。除此之外,本文还选取了《温县盟书》、《侯马盟书》和石鼓文作为语料。具体来说,《诗经》中选取了《国风》、《商颂》、《鲁颂》(对于《诗经》一书,专家们通常认为《颂》和《大雅》的小部分属西周早期,《大雅》的大部分和《小雅》的小部分属西周晚期,《国风》大致属东周)。《尚书》中选取了《文侯之命》和《秦誓》(学术界普遍认为,《文侯之命》、《秦誓》属于春秋时期,而《费誓》,有人认为属于东周,有人认为属于西周。为此,本文仅选取了《文侯之命》《秦誓》作为语料)。春秋金文主要依据《殷周金文集成》、《近出殷周金文集录》、《近出殷周金文集录二编》中收录的春秋金文;《温县盟书》主要依据《新出简帛研究》②艾兰,邢文编,文物出版社,2004年12月。中收录的有关拓片。《侯马盟书》主要依据张颔先生主编的《侯马盟书》③张颔,陶正刚,张守中著,山西古籍出版社,2006年4月。。张玉金先生在其《出土战国文献虚词研究》一书中已对于《侯马盟书》、《温县盟书》的成书年代有阐述,他同意多数学者的意见,认为两部文献均为春秋晚期的文献。石鼓文的引文主要依据《石鼓文整理研究》④徐宝贵著,中华书局,2008年1月。的释文。对于石鼓文的年代问题,学术界普遍认为属于东周时期,徐宝贵先生又从石鼓文文字形体的特点、与《诗经》的语言关系和内容以及反应的史实等方面考察了石鼓文的年代应属春秋时期。这里需要说明的是,在《侯马盟书》资料整理的过程中,笔者发现一些残片虽含有虚词“及”,但是已经无法判定虚词“及”出现的位置,对于这类“及”(共出现48次),笔者未将其列入统计的范围;另有一些残片,残缺的内容可以根据上下文来判定,并可以确定虚词“及”出现的位置,对于这类“及”,本文将其列入统计范围。

与本文相关的研究成果主要有如下几类:

(一)专书研究的成果。凡是对上文所述《诗经》《尚书》《春秋》、春秋金文、温县盟书、侯马盟书、石鼓文等文献中的“及”进行研究的,都属于相关的研究成果。这类成果主要有:研究《春秋》中“及”的张文彩(2007)等;研究《诗经》中“及”的覃觅(2009)等;研究两周金文“及”的有崔永东(1994)、武振玉(2007)等。另外,还有些研究中也涉及到虚词“及”,如:钱宗武(2003)、罗庆云(2004)、刘慧梅(2004)、武振玉(2006),等等。

(二)断代研究的成果。目前尚未发现对春秋时期虚词“及”进行研究的成果。这类研究主要是对上古汉语作为一个横断面来研究。上古汉语中包含春秋汉语。这类研究成果有些是对虚词“及”进行研究,如吴媛媛(2008)等。有些是虚词研究学术专著中涉及到“及”,如洪波(2001)等。

(三)泛时研究的成果。这类成果主要是笼统地对古代汉语虚词“及”进行研究。古代汉语中也包含春秋汉语。这些成果有些是学术论文,如徐萧斧(1991)等;有些是学术专著,如杨伯峻(1981)、李佐丰(2004)等。

(四)历时研究的成果。这类成果是对古代汉语中的“及”进行历时研究的。其中包含春秋这一时段。这类成果主要是学术论文,如于江(1996)、张玉金(2010)等。

前人的研究成果,为进一步开展虚词“及”的研究提供了良好的研究基础。但是,到目前为止,笔者尚未发现有人对春秋出土文献和传世文献中的“及”进行过全面、系统、深入的断代研究。而春秋时代是上古汉语语言研究的一个重要时段,对春秋时代的虚词进行研究是很有意义的。为此,本文选取春秋时代的虚词作为研究对象。

经统计,春秋时代出土和传世文献中,“及”这一虚词出现频率如下,具体情况见表1。

表1 春秋出土与传世文献“及”统计表

一、动词“及”

“及”作动词的用法在春秋时期较为少见,共14例,其中,传世文献中有7例,出土文献中有7例。如:

(1)齐人侵我西鄙,公追齐师,至酅,弗及。(《春秋·僖公二十六年》)

(2)燕燕于飞,差池其羽。之子于归,远送于野。瞻望弗及,泣涕如雨。(《诗经·邶风·燕燕》)

以上2例中,动词“及”受到否定副词“弗”修饰,意为“赶上”、“到达”。

(3)女子有行,远父母兄弟,问我诸姑,遂及伯姊。(《诗经·邶风·泉水》)

(4)擇吉金,鑄其反鐘,音贏少戠揚,龢平均皇,靈印若華,比者囂聖,至者長吁。會平倉;歌樂以喜。凡及君子、父兄,永保鼓之,眉壽無疆。(《编鎛》,《集录》98)

例(3)(4)中,动词“及”分别受副词“遂”、“凡”修饰。例(3)句“遂及伯姊”,按照吴昌莹《经词衍释》中的释文:“遂,尤乃也,又也。”[1]应属副词,修饰动词“及”,“及”在此处意为“说到”“提及”;例(4)句中“凡”,《金文常用字典》中释为两项:一是“同‘盤’,环视”;二为“副词,犹今言‘总共’‘一共’‘所有’”[2]。在文中,“凡”应取后一义,修饰动词“及”,“及”在此处意为“及到”、“达到”。

另外,有些“及”在做动词时,没有明显的标志,但是可以根据上下文结构来判断。如:

(5)嗟嗟烈祖!有秩斯祜。申锡无疆,及尔斯所。(《诗经·商颂·烈祖》)

例(5)句中,“及尔斯所”中的“及”,程俊英《诗经译注》中释为“遍及”[3]676义,祝敏彻《诗经译注》中释为“延及”[4]义,均为动词用法。笔者认为,根据上下文判断,祝说较为合理,上半句意为赏赐无边,下半句补充强调赏赐已经到了“尔斯所”。

二、介词“及”

(一)语义功能

1.介词“及”用作共事介词,意为“与”、“同”、“和”,此用例在春秋时期文献中共出现75次,均出现在传世文献中。

共事介词“及”和它的宾语常出现在互向动词之前。例如:

(6)公及邾仪父盟于蔑。(《春秋·隐公元年》)

(7)己巳,及齐侯、宋公、卫侯、燕人战。(《春秋·桓公十三年》)

(8)夏六月,季姬及鄫子遇于防。(《春秋·僖公十四年》)

(9)秋,宋乐大心自曹入于萧。冬,及郑平。(《春秋·定公十一年》)

例(9)句,杜注释为:“平六年侵郑取匡之怨”[5]。笔者认为,平有“化解、讲和”之义。共事介词“及”除出现在上述例句中的互向动词(盟、战、遇、平)之前外,还可以出现在以下情况中:一是在非互向动词前出现“同”、“偕”一类的副词,这时他们相当于一个互向动词,“及”字介宾短语可以出现在他们前面。如:

(10)采葑采菲,无以下体。德音莫违,及尔同死。(《诗经·邶风·谷风》)

(11)及尔偕老,老使我怨。(《诗经·卫风·氓》)

(12)女心伤悲,殆及公子同归。(《诗经·豳风·七月》)

二是动词本身并不是互向动词,但是,动词前隐含了“共”、“同”一类的副词,这时这个非互向动词即相当于一个互向动词。如:

(13)既阻我德,贾用不售。昔育恐育鞫,及尔颠覆。(《诗经·邶风·谷风》)

(14)及宋人、卫人伐邾。秋,及江人、黄人伐陈。(《春秋·僖公四年》)

(15)冬,公及齐人狩于禚。(《春秋·庄公四年》)

(16)夏,师及齐师围郕。郕降于齐师。(《春秋·庄公八年》)

例(13),程俊英《诗经译注》释为:“患难”[3]63。聂石樵《诗经新注》释为:“颠仆失足,比喻生活中的患难。”[6]笔者认为,此处应为共患难之义。

2.介词“及“用作对象介词。意为“跟”、“同”、“和”,此用例在春秋时期文献中共出现5次,均出现在同一句式当中。

(17)公及王姬曰:余小子,余夙夕虔敬朕祀,以受多福,克明厥心。(《秦公钟铭》,《集成》1·262)

例(17)中的“及”,《两周金文虚词集释》将其视为介词,谓:“表示施动者正在发出动作时所涉及之对象,可译为‘跟’、‘同’等”[7]。武振玉先生在其博士论文《两周金文词类研究(虚词篇)》中,将该句作为并列连词的用例。笔者认为,将其视为介词比较妥当。在上古汉语中,周生亚(1980)同意陈梦家的观点,认为殷方言第一人称代词“余”表示单数,到了金文、《尚书》,“余”仍保持了这些语法特点。黄盛璋(1963)、祝中熹(1986)、洪波(1996)、竟成(1996)、张玉金(2006)都认为“余”是表示单数的⑤张玉金:《西周汉语代词研究》第一章第38~39页,中华书局。。按照这种说法,如果“及”为并列连词,“曰”后面的内容,就应为两个人所说,但是,所说内容中用了表示单数的人称代词“余”,前后矛盾。为此,笔者认为,此处“及”应为介词,“曰”后内容为公对王姬所说的话。

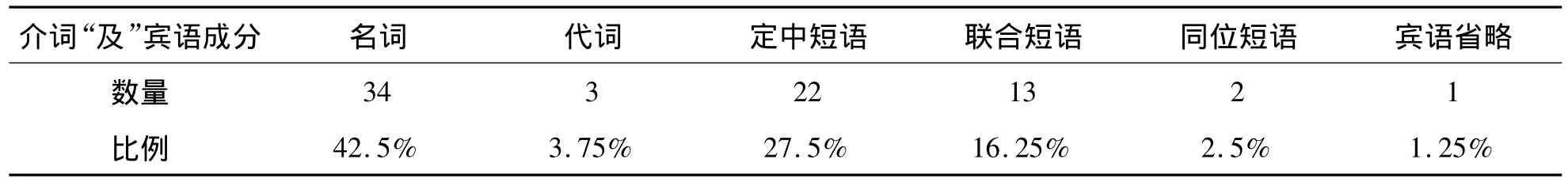

(二)语法功能

1.介词“及”的宾语,均由名词性成分构成。

能充当“及”宾语的名词性成分,包括名词、代词、定中短语、联合短语、同位短语。由名词充当的例子如前引例(8)、例(9)、例(12)。又如:

(18)二月己亥,及向戌盟于刘。(《春秋·襄公十五年》)

由代词充当的例子,如前引例(10)、例(11)。

由定中短语充当的例子如前引例(6)、例(15)、例(16)、例(17)。又如:

(19)秋七月辛巳,豹及诸侯之大夫盟于宋。(《春秋·襄公二十七年》

由联合短语充当的例子如前引例(7)、例(14)。又如:

(20)丙申,公及楚人、秦人、宋人、陈人、卫人、郑人、齐人、曹人、邾人、薛人、鄫人盟於蜀。(《春秋·成公二年》)

由同位短语充当的例子只见1例:

(21)宋华元帅师及郑公子归生帅师,战于大棘。宋师败绩,获宋华元。(《春秋·宣公二年》)

2.“及”的宾语省略,有1例。

(22)齐侯弗及盟。(《春秋·文公十六年》)

《春秋》中记载了多次诸侯国之间结盟的情况。《春秋左传注》中对此句的注释为:“弗及盟者,不肯与之盟也。弗,例等于‘不……之’,故杜注云:‘及,与也’。”[8]此句记载的是季孙行父与齐侯在阳谷集会,但齐侯并未与其结盟。笔者赞同这种说法,此处完整句式应为:齐侯弗及季孙行父盟。因前后两句句意紧密,为避免重复,承前省略了介词“及”的宾语。

3.由“及”组成的介宾短语,均放在“VP”之前,充当句子中的状语。

表2 介词“及”宾语成分情况统计表

三、连词“及”

在春秋出土和传世文献中,连词“及”主要用来连接名词性成分,也有连接动词性成分的。根据连词“及”连接词语的多少,将其分为两类:一是连接两个成分的,二是连接三个以上成分的。

(一)“及”连接两个成分的用法分析

1.“及”所连接两个成分的关系

连接两个成分的“及”在春秋传世文献出现24次,在春秋出土文献中出现1107次。在春秋文献中,连词“及”连接的两个成分多为名词性成分(共出现860次),二者关系多为并连关系(即在“NP1+及+NP2+VP”、“V+NP1+及+NP2”中蕴含了两个独立的命题,可以表述为“NP1+及+NP2+VP→NP1+VP,NP2+VP”、“V+NP1+及 +NP→V+NP1,V+NP2”)。

其中,NP1+及+NP2+VP的用例共7例。例如:

(23)夏,齐国夏及高张来奔。(《春秋·哀公六年》)

(24)夏五月壬辰,雉门及两观灾。(《春秋·定公二年》)

S+V+NP1+及+NP2用例共785例。例如:

(25)冬十有二月,纪叔姬卒。城诸及防。(《春秋·庄公二十九年》)

(26)六月食郁及薁,七月亨葵及菽。(《诗经·豳风·七月》)

(28)陸融之孫邾公 ,作厥龢鐘,用敬卹盟祀,祈年眉壽,用樂我嘉賓及我正卿,揚君靈,君以萬年。(《邾公鐘》,《集成》1·102)

例(27)为《两周金文虚词集释》中的“及”连词用法的例文。例(28))与例(27)的用法相似,均为连词。

用于表示合连关系(“NP1+及+NP+VP”、“V+NP1+及+NP”表达一个独立的命题,句式不能够分开来表述)的“及”,仅见1例。

(29)保有凫绎,遂荒徐宅,至于海邦,淮夷蛮貊,及彼南夷,莫不率从。(《诗经·駉之什·閟宫》)

本句意为:至于海上各邦,淮夷和南蛮北貊,以及南夷各邦,没有不相率服从。此处提及了淮夷、南蛮、北貊、海上各邦、南夷各邦,全部受无定代词“莫”的修饰,表达一个独立的命题,整个句式不可以分开来表述。

春秋文献中,未见有表示分连关系的“及”用法。

2.“及”所连接的两个成分的词性

“及”所连接的两个成分,有些是两个名词,有些是两个名词性词组,有些是名词和名词性词组,还有些是连接两个谓词性成分。

“及”连接两个名词的例子,如:

(30)夏,齐人归讙及阐。(《春秋·哀公八年》)

(31)隹鱮隹鲤,可以橐之?隹杨及柳。(《石鼓文·汧殹篇》)

“及”连接一个名词和名词性词组的例子,如:

(32)用享于皇天,及我文考,永保 (予)身,子孙宝。(《商周青铜器铭文选·徐王义楚鍴》)

(33)敢又志復赵尼及其子孙于晋邦之地□,及群虖明者, 君其明亟之,麻夷非是。(《侯马盟书宗盟类二:1:1》)(第一个“及”)

“及”连接两个名词性词组的例子,如:

(34)晋里克弑其君卓及其大夫荀息。(《春秋·僖公十年》)

(35)尸(夷)其先旧及其高祖,成唐,又敢才帝所,尃受天。(《商周青铜器铭文选·叔夷鎛》)

(36)□自今以往,敢不 焉忠心,以事而主韩竣及其啬夫左右。(《温县盟书WT4 K5:11》)

在春秋时代文献中,连词“及”除了连接名词性成分外,也出现了连接谓词性成分的用例,用来表示并列关系,用法同“和”“与”或“并”。此种用例均出现在《侯马盟书》中,共出现247次,占做连词用的“及”总次数的17.6%。这类“及”均出现在同一个句式中:

(37)竺都敢不半其腹心以事其宗,而敢不尽从嘉之明定宫平之命,而敢或 改 及 ,卑不守二宫者,敢又志复赵尼及其孙子于晋邦之地者,及群虖□□,□□ 之,麻 非是。(《侯马盟书·宗盟类二·1:7》)

此句式中,“改 ”、“ ”两个谓词性成分连接。按照《侯马盟书》一文的注释,“ ”应为亶、擅的假借字,为诚信之义,“改”意为改其诚信,不专心致志;“ ”当通于“换”或“涣”,为易迁离散之义。笔者认为,此种解释比较妥当,连词“及”在“连接改 ”、“ ”两个谓词性成分。

3.由“及”构成的联合短语的功能

由“及”构成的联合短语“NP1+及+NP2”可以做主语、宾语。

做主语的例子如:

(38)夏,公及夫人姜氏会齐侯于阳谷。(《春秋·僖公十一年》)

(39)子犯及晉公率西之六師搏伐楚荊,孔休。(《子犯编鐘銘文》,《集录》11》)

做宾语的例子如:

(40)秋八月甲午,宋万弑其君捷及其大夫仇牧。(《春秋·庄公十二年》)

(41)唯正月初吉丁亥,齊鮑氏孫□擇其吉金,自作龢鐘,卑鳴攸好,用享以孝于佁皇祖文考,用宴用喜,用樂嘉賓,及我倗友,子子孫孫,永保鼓之。(《齊氏鐘》,《集成》1·142)

另外,连词“及”连接的两个名词性成分还有作判断句谓语的情况,如:

(42)于以盛之?维筐及筥。于以湘之?维锜及釜。(《国风·召南·采蘋》)

(43)隹鱮隹鲤,可以橐之?隹杨及柳。(《石鼓文·汧殹》)

先秦汉语中,语气词“隹”表示作判断语气的语气副词,此2例便是这种用法。

做介词宾语的情况,共320例。如:

(44)敢俞出入于肖尼及其子孙,先 □及其子孙,中都先 之子孙,先木及□,隥及其新君弟子孙,肖米之子孙,邵城之子孙,焛舍之子孙,焛伐及其子孙, □觱之子孙,司寇结及其子孙,及群虖(明)□于晋邦之地者,君其明亟之,□綐绎□于皇君之所,则永亟视之,麻非是。(《侯马盟书·委质类·75:8》)

(45)唯正月吉日丁酉,徐王義楚擇余吉金,自作祭鍴,用享于皇天,及我文 (考),永保台身,子孫寶。(《王義楚觶》,《集成》12·6513)

(二)连接三个以上(含三个)成分的用法分析

这种“及”共出现237次。在三个并列的名词性成分中,“及”出现的位置有三种情况,一是用于“NP1+NP2+NP3”的“NP1”和“NP2”之间;二是用于“NP2”和“NP3”之间;三是“NP1”和“NP2”之间、“NP2”和“NP3”之间都用。

用于“NP1”和“NP2”之间的“及”,共15例,占此类“及”(连接三个并列的名词性成分的“及”)的6.3%。例如:

(46)夏,莒牟夷及防、兹来奔。(《春秋·昭公五年》)

(47)䱷以宴以喜,以樂嘉賓,及我父兄、庶士,皇皇,眉壽無期,子孫永保鼓之。(《沇兒鎛》,《集成》1·203)

用于“NP2”和“NP3”之间的“及”,共222例,占此类“及”(连接三个并列的名词性成分的“及”)的93.7%。例如:

(48)唯正月初吉丁亥,許子將師擇其吉金,自作鈴鐘,中鶾??揚,元鳴孔,穆穆龢鐘,用宴以喜,用樂嘉賓、大夫,及我倗友,,萬年無期,眉壽毋已,子子孫孫,永保鼓之。(《鄦子鎛》,《集成》1·153)

(49)用宴以喜,用樂嘉賓、父兄,及我倗友,余恁心,延永余德,龢民人,余尃昀于國,皝皝,萬年無期,世萬孫子,永保鼔之。(《王孫遺者鐘》,《集成》1·261)

(50)归又敢不半其腹心以事其宗,而敢不尽从嘉之明,定宫平之命,而敢或改及,卑不守二宫者,而敢又志复赵尼及其子孙于晋邦之地者,及群虖明者,君其明亟??之。(《侯马盟书·宗盟类二·1:51》)

例(50)中,“及”用来连接文中“......卑不守二宫者”“......晋邦之地者”和“群虖明者”三个名词性成分。

由“及”来连接的三项构成的联合短语,可以作主语、宾语。

在四个并列的名词性成分中,“及”的位置仅有一种,即在“NP1+NP2+NP3+NP4”中的“NP2”之后,共17例。如:

(51)武于戎功,誨不飤,闌闌龢鐘,用宴以喜,以樂楚王、諸侯、嘉賓及我父兄、諸士。(《王孫誥编鐘》,《集录》62)

四、与战国时期虚词“及”用法的简要比较

从前文的研究中,可以发现,春秋时期“及”的用法分三种:一是作动词,二是作介词,三是作连词。从统计列表(表1)中可以看出,“及”作为连词的使用频率最高,约占“及”总数的93.8%;“及”作为介词的使用频率次之,约占“及”总数的5.3%;“及”作为动词的使用频率最低,约占“及”总数0.9%。

为了进一步深入研究“及”字的用法,本文在分析研究的基础上,将春秋时代“及”的用法与战国时代的“及”字用法作了简要对比。由于参考资料有限,对比仅作为研究的一个参考。

(一)春秋时期,虚词“及”作为连词的使用频率很高(约占春秋文献中“及”次数的93.8%),且多见于出土文献。战国时期,从出土文献看,虚词“及”绝大部分也是作为连词使用(约占出土文献中“及”次数的98%)⑦见张玉金:《出土战国文献中的虚词“及”》,古汉语研究,2010年第4期。。而传世文献则不同,连词“及”与介词“及”的比例为221:437⑧杨变红.传世战国文献连词研究.硕士论文[D].广州:华南师范大学,2012.。从出土文献能更加真实地反映当时语言的面貌来看,作连词是春秋战国时期“及”的主要用法。

(二)春秋时期,介词“及”有共事介词的用法79例,对象介词用法1例,介词“及”的用法还比较单一。战国时期,介词“及”已出现共事介词、时间介词、条件介词、方面介词和对象介词等多种用法。由此可见,到了战国时期,介词“及”作介词的数量不但有所增加(主要体现在传世文献中),用法也不断丰富。

(三)春秋时期,连词“及”作为并列连词使用时,主要连接名词性成分,连接谓词性成分的用例已经出现,但是主要是连接两个谓词性成分,而且用法比较单一(均出现在同一句式中)。这一时期,“‘及’从不连接前后相同的两项,也极少连接前后语义相等的两项”,“‘及’所连接的概念是种概念和属概念的关系。”[9]“及”连接前后两项为结构相同、意义相同或相近情况的仅出现11次,约占“及”做连词用法的0.8%。战国时期,连词“及”连接谓词性成分的用例较多,并出现了连接三个以上谓词性成分的用法,且可以用作定语、主语中心语等多种句子成分。

五、结 论

海德格尔把语言视为“一个生存论上的环节”[10],这里强调的是语言是一个动态发展的过程。所以说,研究一个时代某一类词语的发展,对于汉语史的发展是十分必要的。作为一个历史悠久的虚词,“及”在春秋出土与传世文献中已经有动词、介词、连词三种用法。关于“及”的发展,武振玉认为春秋时期连词用法得到较大的发展,表现明显。本文对武振玉先生的这一结论提供了佐证。从本文研究来看,虚词“及”在春秋时期做连词的用法比较普遍,连接的成分还主要是名词性成分,也出现少数连接谓词性成分的情况;连词“及”主要用来表示并列关系,合连的用法还相当少(春秋文献中仅见1例),分连的用例未见。虚词“及”作为介词的用法仍然比较单一。春秋出土和传世文献为人们展现了春秋时期“及”的使用情况,为进一步研究古代汉语“及”的演变过程提供了重要的资料。

[1]吴昌莹.经词衍释[M].北京:中华书局,1956:212.

[2]陈初生.金文常用字典[M].西安:陕西人民出版社,2004:1085-1086.

[3]程俊英.诗经译注[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[4]祝敏彻.诗经译注[M].兰州:甘肃人民出版社,1984:806.

[5]杨伯峻.春秋左传注:第4册[M].北京:中华书局,2009:1583.

[6]聂石樵.诗经新注[M].济南:齐鲁书社,2000:80.

[7]崔永东.两周金文虚词集释[M].北京:中华书局,1994:147.

[8]杨伯峻.春秋左传注:第2册[M].北京:中华书局,2009:615.

[9]薛蓓.并列连词“与”、“及”差异详解.[J].苏州教育学院学报,2009(2):51 -54.

[10]刘文斌.语言的逻辑与“逻辑”(Logos)的语言[J].江淮论坛,2012(5):95-99.