开展中药个体化用药与治疗药物监测的现状及探讨Δ

陈天朝,鲁 静,孟祥乐(河南中医学院第一附属医院药学部,郑州 450000)

近年来,随着中医药的广泛应用,其不良反应报道呈现逐年增加的趋势[1-4]。2010年国家药品不良反应监测年度报告收载的85.3万份药品不良反应/事件(ADR/ADE)病例中,中药病例占13.8%,其中,中成药占99.7%,饮片不足0.4%。在严重ADR/ADE病例报告中,中药有近3400例,占全部严重病例报告的12.2%。在中成药所致严重ADR报告中,数量排序居前5位的分别为活血化瘀药、益气养阴药、凉开药、辛凉解表药、清热解毒药。这给以辨证施治、个性化用药而著称的中医药带来了极大的挑战,由此可见,深入系统开展中药的个体化治疗与治疗药物监测(therapeutic drug monitoring,TDM)势在必行。

1 中药个体化用药

1.1 中医临床对个性化用药认识的不足之处

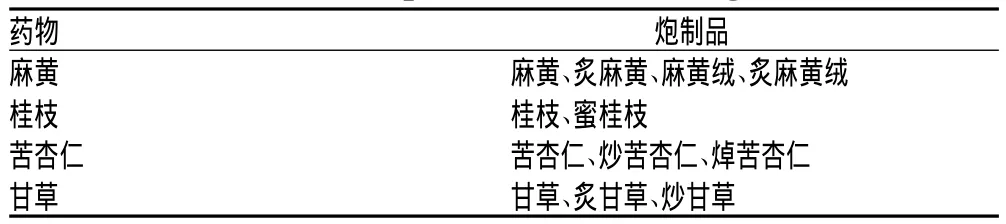

中医临床有辨证施治、因证加减、用药灵活等个性化用药特点,但并非真正意义的个体化。中医对患者证的认识,可以说“非常个体化”,即世界上没有2个人的证完全一致,故使用“一人一方”的辨证论治。如感冒分风寒、风热,因患者个体的不同,风寒又表现为实证(太阳伤寒)、虚证(太阳中风),或兼湿证等,因此,治疗时可能需要在麻黄汤或桂枝汤的基础上加减,形成新的方剂。然而,在具体药物选择上,完全的个体化用药并未实现,繁多的炮制品种类甚至会使医生陷入茫然。以麻黄汤为例,该方剂中含有4味药,且每味药都有不同的炮制品(见表1),将4种饮片的不同炮制品进行组合,可以形成72种不同的麻黄汤,再加上36种基原,共形成2592个处方,究竟应选用哪一种麻黄汤,往往会让医生困惑。

表1 麻黄汤中各味药的炮制品情况Tab 1 Processed products in mahuang decoction

1.2 方证、药证、临床中药学等研究成果给中药个体化用药带来可借鉴之处

在中医药理论的指导下,借鉴多年来的方证、药证研究成果,可以进行个体化治疗的实践。中医临床的个体化用药,即在辨证基础上选用合适的方剂、药物,能够使用药更加对证。

1.2.1 方证研究成果:近年来,以《伤寒论》、《金匮要略》为主的方证研究获得了可喜成果,临床复杂的证常使用方剂名称来命名,如麻杏石甘汤证、桂枝汤证、葛根汤证等。这为临床用药选方提供了标准化、规范化依据,如表证选麻黄汤、里证选理中丸、表实证选麻黄汤、表虚证选桂枝汤等。

1.2.2 药证研究成果:药证研究成果主要表现在“药证对应中药的药性、药效规律”上,体现在因证选药,尤其是同类中药的选择方面。如四君子汤选用党参/人参而非黄芪,外感表实证用麻黄、表虚证用桂枝等。

1.2.3 临床中药学的研究成果:在以药理、药化为基础的炮制原理的指导下,临床中药学研究取得了丰硕的成果,集中体现在同一药物不同炮制品的选择方面。如治疗不孕、不育、阳痿选择炙淫羊藿,治疗肾阳虚风湿的腰腿痛则选用生淫羊藿;再者,实热便秘选用大黄,目赤咽肿使用酒大黄,活血化瘀则选择熟大黄,对于食积痞满及产后瘀停应选择醋大黄等。

在中药个体化用药时,应该进行“三部曲”:(1)因证选方;(2)因证选药;(3)因证选炮制品,只有将三者有机结合起来,才有可能实现中药的个体化用药。

2 中药TDM

在医学发展欠缺的仲景时代,医药的分工尚不明确,故医圣张仲景既是一位名医,又是一位杰出的药学和护理工作者。《伤寒论》是集医、药、护为一体的典范,成为后世从事中医、中药、中医护理的必读之物,也为临床药师提供一定思路。同时,现代系统生物学研究取得的可喜成果,为我们开展中药TDM提供了更多的手段。

2.1 TDM范围的确定

中医认为人体以阴阳为根本,调整阴阳平衡是中医临床治疗的根本目的所在,然而药物毒性、副作用(或称为偏性过大)对人体的直接作用往往导致阴阳平衡的失调。故为保证临床用药的安全有效,《伤寒论》中着重指出对易失阴亡阳的虚证、重证、危证、急证以及毒、剧、峻方药的临床应用需进行治疗监护,如太阳中风证(虚证)、霍乱证(危重证)、阳明腑实证(急证)等证,以及麻黄汤、大承气汤(峻剂)等方药。

2.2 开展TDM的方法

2.2.1 中医临床证法:此法在《伤寒论》中有较多记载,首先根据六经辨证对疾病转变进行预测,在此基础上,对虚证、重证、危证、急证患者以及使用毒、剧、峻方药后的临床表现进行在线观察、监护。如《伤寒论》中提到,服用桂枝汤时,要“温服一升,同时服热粥一升余”,并加盖棉被以助发汗,一旦汗出,立即停服,“不必尽剂”,如汗不出如前法继续用之等。

2.2.2 血药浓度法:药物吸收入血后才能产生药理或毒理作用,而不同患者对同一药物的反应不同,因此,测定患者血液中药物的浓度,对于评价药物疗效、诊断药物过量中毒等具有重要的意义。但是,此法仅能应用于药效、毒性物质基础明确的中药临床监测,由于目前对多数中药的有效化学成分缺乏足够的认识,此法的使用范围有限。

2.2.3 生命体征及生化指标法:中药临床应用大多为复方,而每味中药又有几十种到上百种成分,因此,一个由几味、十几味,甚至几十味中药组成的复方制剂,其化学成分就更复杂,这给中药复方制剂的化学成分测定带来很大困难。同时,中医临床用药又有随证加减的特点,随证变化的处方组成更不能测定其有限的化学成分。然而,当药物对人体发挥治疗作用时,往往会对机体的生命体征及生化指标产生一定的影响,如用药后脉搏、呼吸、血压等生命体征,以及肝肾功能、心肌酶、血细胞、血糖、血脂、电解质等,可将这些常规生化指标作为临床用药后的监测指标,以达到临床治疗安全、有效的目的。如监测患者肾功能变化,有助于预防和早期发现关木通中毒致急性马兜铃酸肾病[5]。

2.2.4 基因蛋白组学指标法:从整体上来讲,基因结构与表达的改变是疾病发生发展的重要机制之一,而基因改变往往导致蛋白质的质与量发生变化,故蛋白组学已经作为临床疾病诊断、预测及药物临床疗效评价(药理、药效及毒性)的重要工具[6,7]。同时,中药归经理论实质的研究、中医证候研究也获得了可喜成果[8,9]。这些都为我们根据用药前后基因蛋白组学的变化实现TDM提供了可靠的保障。

2.2.5 代谢组学/血液小分子物质变化指标法:中医药治疗中“证”一直处于动态变化中,而治疗前后“证”的变化主要体现在代谢组学/血液小分子物质变化指标。如原发性高血压病患者中的阴虚阳亢证、肝火亢盛证和痰湿壅盛证,应用气相色谱-飞行时间-质谱(GC-TOF/MS)法测定阴虚阳亢证患者与健康人、其他证型患者的血清内小分子不同,治疗后也会表现出不同的谱列[10]。

3 讨论

3.1 中药TDM开展现状及难点

目前,与西药的TDM相比,中药TDM相对滞后,还处于探索阶段[11]。笔者认为其原因在于:(1)对中药安全性认识不足,“中药无毒”的错误思想使人们忽视了开展中药TDM的重要性;(2)中药的成分相对复杂,多数中药的药效或毒性基础尚未完全明确,作用靶标也不完全清楚,从而影响了监测方法中有效成分或指标的确定;(3)缺乏适当的先进的分析仪器及技术,无法满足体内微量药物或生化指标分析的需要;(4)没有建立有效的监测方法。以上原因,都严重制约了中药TDM的发展。

中药TDM的相关理论和方法尚不健全,以中医药理论为基础,对中药进行系统性研究,再结合中医临床经验,借鉴西医临床药学理论,最终寻找到合理、可靠的临床监测指标,将是开展中药TDM工作的难点与重点。

3.2 今后深入研究的方向

本文对中药个体化用药及TDM进行了初步探讨,旨在为相关研究的开展提供一定的参考依据。尽管祖国医学以及相关领域已取得的丰硕成果为此项系统研究提供了大量可借鉴之处,但在中药个体化用药及TDM成为一个常规项目之前,仍然需要进一步、深入地进行大量研究工作。中药个体化用药及TDM项目的开展,将有利于提高中药的临床疗效,减少不良反应的发生,使中医药能够更好地为人类健康服务。

[1]戴希文,饶向荣,李 深.中草药肾损害的现状及对策[J].中国中西医结合杂志,2001,21(1):58-61.

[2]常 静,朱兴彦,贺 芳,等.重新审视中药不良反应[J].中华医学信息导报,2002,17(24):5-6.

[3]周 践,郭代红,和培红.142例中药不良反应分析[J].药物不良反应杂志,2002,4(6):368-371.

[4]杨 薇,童 绎.中药不良反应在眼科的临床表现[J].中国中医眼科杂志,2005,15(2):120-122.

[5]郝大鹏,路万虹,尹爱萍,等.关木通中毒致急性马兜铃酸肾病3例临床病理分析[J].陕西中医,2003,24(4):358-360.

[6]周烨威,戚 扬,徐列明.蛋白质组学在肝纤维化和肝硬化中的研究进展[J].肝脏,2010,15(3):218-220.

[7]刘 红,刘 艳,胡又佳.比较蛋白质组学与疾病研究及药物开发[J].世界临床药物,2011,32(5):290-294.

[8]张 杰,李 埙.利用蛋白质组学研究技术开展中药归经理论实质的研究[J].中国中医药信息杂志,2007,14(1):5-7.

[9]申冀阳,魏 嵋.蛋白质组学技术在中医证候研究中的应用[J].现代中西医结合杂志,2011,20(11):1420-1421.

[10]范群丽,王广基,阿基业,等.高血压病阴虚阳亢证的代谢组学内涵研究[J].南京中医药大学学报,2010,26(6):409-411.

[11]冯宇飞,刘佩莉,李秋红.中药治疗药物监测现状与展望[J].时珍国医国药,2007,18(5):1255-1256.