我国个人现金卫生支出比例影响因素的实证分析

徐 伟 曹晶晶

居民个人现金卫生支出是指城乡居民在接受各类医疗卫生服务时的现金支付,它包括参加医疗保险的居民就医时自付的费用。其中,个人现金卫生支出比例为个人现金卫生支出在卫生总费用中所占比重。由于,个人现金卫生支出比例的高低直接影响到人们对医疗服务的可负担性,因此,适当的个人现金卫生支出比例不仅会影响人们有效地增加卫生投入,同时能保障人民的福利,保证居民对医疗服务的可及性。据此,国务院在关于“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划中提出,到2015年个人现金卫生支出比例应降到30%以下,该目标的实现将有助于缓解看病贵的现象。

那么如何能有效降低个人现金卫生支出比例?在这中间哪些与该比例相关的因素需要调整,以及如何调整?也一直是各方学者关注和研究的热点问题。本文将运用因子分析和主成分回归分析方法,通过实证研究,分析影响个人现金卫生支出比例的因素及各因素对该比例的贡献程度,我们的研究旨在找到降低个人现金卫生支出比例的对策,从而为完善中国卫生筹资结构提出参考性的对策建议。

一、我国个人现金卫生支出现状及比例

自改革开放以来,我国居民购买医疗卫生服务主要以个人自付为主,致使个人现金卫生支出比例一直保持在较高水平。图1为1978-2011年个人现金卫生支出比例的变化情况。

图1 1978-2011年我国个人现金卫生支出比例情况

由图1可知,1978-1986年间,个人现金卫生支出比例一直维持在20%-30%之间,波动平稳;而1987-2001年间这一比例一直保持上升趋势,这是由于这段时期公共卫生支出仅被视为公共福利,其投入也偏离了公共基本需求的客观标准,从而在公共投资竞争中处于弱势[1],引起个人现金卫生支出比例持续上升到60%,即居民看病就医总费用的60%完全由个人负担;此后,个人现金卫生支出比例开始下降,居民看病就医压力开始减轻。这是因为从“非典”时期开始,国家将公共卫生投入视为“人力资本性投资”,同时“新医改”政策进一步强化了政府卫生筹资的主导责任,政府和社会的卫生投入大幅度增加,个人现金卫生支出比例明显下降。既使如此到2010年个人现金卫生支出比例仍高达35.5%,尚未达到世界卫生组织提出的将个人现金卫生支出比例控制在15%-20%以下的目标。

尽管说在中国目前国家财力有限、政府不能负担所有卫生项目经费的情况下,个人负担适当的医疗卫生费用可以有效地减轻政府财政负担,缓解卫生资金紧张的压力[2]。但较高的个人现金卫生支出比例同时也弱化了居民抵御疾病风险的能力,导致部分家庭陷入贫困,并引发公平性问题[3],影响了居民对医疗服务的可及性。因此中国在减轻居民医疗负担,降低个人现金卫生支出比例方面还任重道远。

如何降低个人现金卫生支出比例的首要难题是卫生筹资的问题。赵郁馨等认为,个人现金卫生支出是导致贫困的重要原因,但是这种致贫影响不能通过经济的发展来解决[4];陈力通过分析个人现金卫生支出对天津市居民卫生服务利用和居民经济状况的影响进行了研究,认为从保障人民福利的角度看必须降低个人现金卫生支出比例[5];张录法通过实证分析表明,新医改中政府卫生投入的增加对降低个人现金卫生支出比例的短期效果是明显的[6];张仲芳通过分析得出,随着经济发展水平的提高,个人现金卫生支出比例呈逐步下降趋势[7];高梦滔等的研究表明,卫生费用占GDP比例的上升对个人现金卫生支出比例的影响存在一个两期的滞后[8];赵郁馨等指出,在以政府承担公共卫生服务费用全部筹资责任的前提下,个人现金支付的比例应在20%左右[9];李松光等通过建立人均GDP、政府卫生支出占财政总支出的比例和五岁以下儿童死亡率及个人现金卫生支出比例的回归方程,计算出各自变量赋值,推算出合理的个人现金卫生支出比例为30%[10]。由于上述研究尚缺少一个分析个人现金卫生支出比例影响因素和找出影响个人现金卫生支出比例变化原因的研究,为此本课题组将以此为切入点进行观察与分析。

二、指标选取及数据来源

由于个人现金卫生支出比例是衡量居民医疗负担的指标,它将受到人口因素、经济因素、健康因素以及政府和社会对卫生事业的投入力度等的综合影响,因此,本文则参考选取老年人口比例(选取65岁及以上人口占总人口的比例)、人均GDP、五岁以下儿童死亡率、政府卫生支出占财政支出的比例和卫生费用占GDP的比例作为分析的自变量。我们之所以这样选择是因为:其一中国正在进入老龄化社会,老年人口需要更多的医疗服务,老年人口比例将明显影响医疗服务消费;其二人均GDP反映一个国家的经济状况,直接影响居民对医疗服务的可及性;其三五岁以下儿童死亡率反映一个国家整体健康状况;其四政府卫生支出占财政支出的比例反映公共财政的卫生投入力度;其五卫生费用占GDP的比例是衡量国家卫生发展是否与国民经济增长相适应的指标,它反映了一定时期整个社会对卫生事业的资金投入力度以及对居民健康的重视程度。故此,本文将选取这5个指标对个人现金卫生支出比例进行分析。

考虑到数据的可得性,本文实证分析部分采用1995-2011年的数据,所选数据均来自2012年中国统计年鉴[11]。

三、实证分析

1.数据标准化处理

由于各指标单位不同,我们首先将1995-2011年个人现金卫生支出比例(y)、政府卫生支出占财政支出的比例(x1)、卫生费用占 GDP的比例(x2)、人均GDP(x3)、五岁以下儿童死亡率(x4)和老年人口比例(x5)等五个指标的数据进行了标准化处理。均值记为:;标准差记为处理结果如表1所示:

表1 原数据的均值及标准差

将标准化后的因变量和自变量分别记为:Zy,Zx1,Zx2,Zx3,Zx4,Zx5,并将其数据保存。

2.因子分析

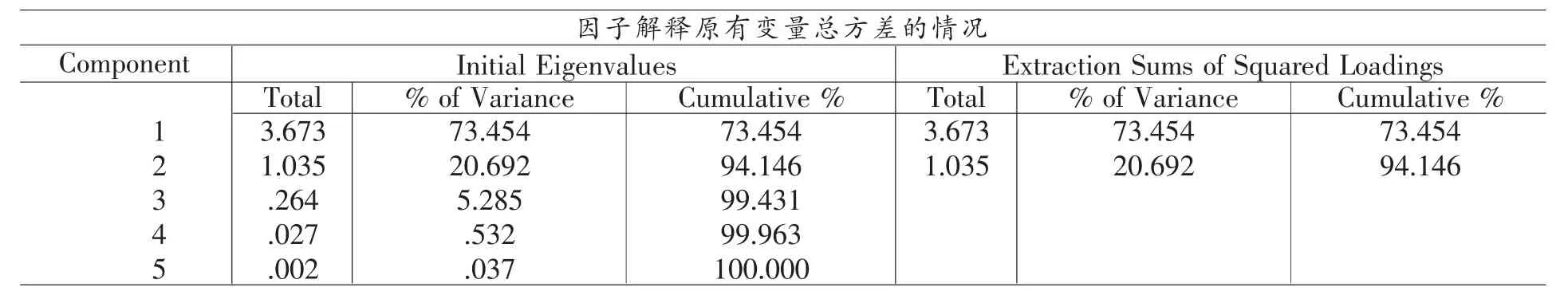

将标准化处理后的数据Zx1,Zx2,Zx3,Zx4和Zx5进行因子分析,由表2可知,前两个主成分的方差特征值分别为 3.673 和 1.035,累计贡献率达到 94.1%,这两个主成分代表了原有变量的大部分信息,因子分析效果好。

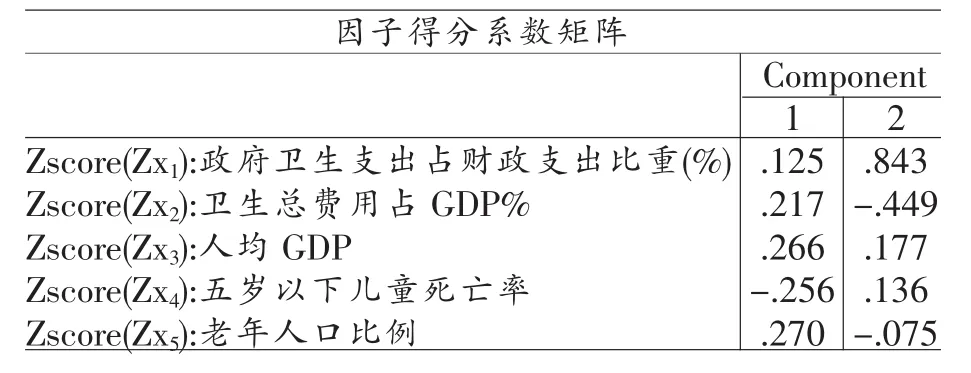

同时根据SPSS运行结果,各主成分的得分如表3所示:

从表3可知,第一主成分主要与Zx3、Zx4和Zx5相关,反映的是经济发展、健康状况和老龄化程度;第二主成分主要与Zx1和Zx2相关,反映公共财政的卫生投入和整个社会的卫生投入。

表2 方差贡献率

表3 各主成分得分

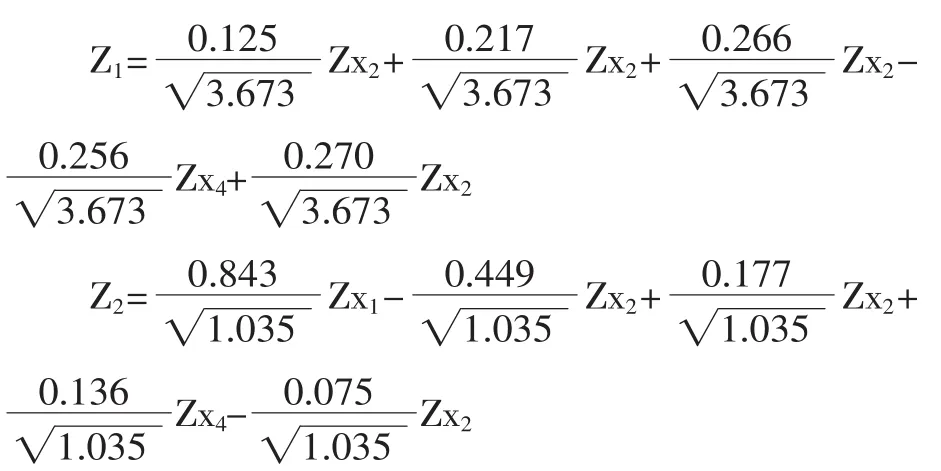

3.计算特征向量

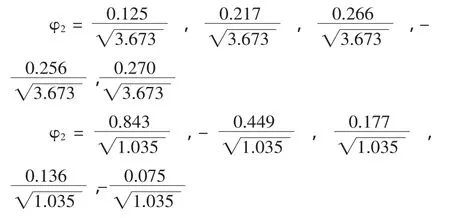

Z1,Z2分别代表两个新变量,计算Z1=FAC1_1*SQRT(3.673);Z2=FAC2_1*SQRT(1.035),将计算的结果保存。

前两个特征值分别为3.673和1.035,因此对应的标准正交化特征向量分别为:

根据因子分析方法,两个新变量与各主成分的关系可表示如下:

4.主成分回归

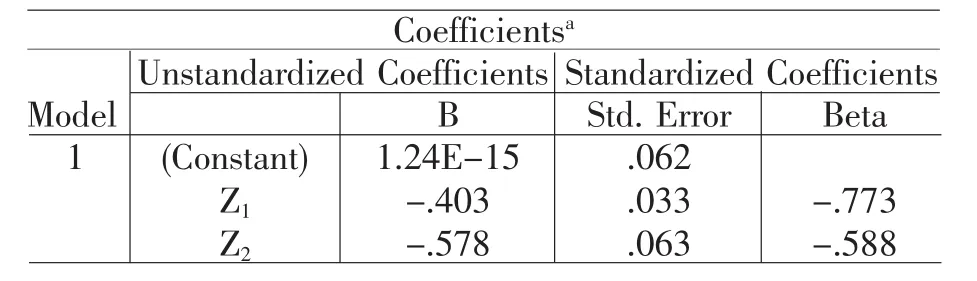

对两个新变量Z1和Z2做关于标准化因变量Zy的线性回归分析,结果如表4:

表4 线性回归结果

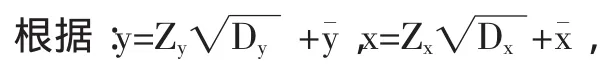

依据表 4 数据,可得:Zy=1.24E-15-0.403Z1-0.578Z2

将各个变量数据代入方程,可得:

y=7.274-1.603x1+0.912x2-0.00047x3-0.063x4-0.044x5

从上述回归方程可以看出,政府卫生支出占财政支出的比例和卫生费用占GDP的比例与个人现金卫生支出比例的关系最为显著。R2为97.1%,线性拟合效果很好,说明个人现金卫生支出比例信息量的97.1%可由所选指标进行说明,分析效果理想。

四、结果与讨论

1.政府卫生支出占财政支出的比例与个人现金卫生支出比例关系最为显著

政府卫生支出占财政支出的比例反映了公共财政对卫生事业的投入力度,比例越高,说明政府公共卫生筹资力度越大。而政府卫生筹资力度增加主要是通过以下三个方面来有效降低个人现金卫生支出比例的:其一、政府加大对纯公共产品,如健康教育、预防保健、疾病控制等的投入与改善,从而降低疾病发生率,减少居民医疗需求量;其二、政府加大对准公共产品,如医疗保险、基本医疗服务等的投入与补助,通过对患者补偿待遇的不断提高,直接减少居民的现金卫生支出;其三、对公立医院的改革以及基本药物制度的推行,明显改善“以药养医”格局,减少居民的药品费用,降低医疗总费用。由此可知,政府卫生投入力度增加,疾病预防、卫生设施、医疗保障都可得到明显改善,直接或间接减少居民医疗费用,有效降低个人现金卫生支出比例。

2.卫生费用占GDP的比例对个人现金卫生支出比例影响也较为显著

卫生费用占GDP的比例可以反映整个社会对卫生事业的投入力度,以及整个社会的医疗负担情况,也就是说该比例越大,说明整个社会对卫生事业的投入力度越大,同时整个社会的医疗负担也加重。通过计算我们发现,卫生费用占GDP的比例是通过以下方式来影响个人现金卫生支出比例的:根据2012年中国统计年鉴数据:1995-2011年卫生费用年平均增长率为16.4%,GDP年平均增长率为13.8%,即卫生费用年平均增长率大于GDP年平均增长率,其间整个社会的看病就医负担逐步加重。由于我国的卫生筹资责任划分是由政府、社会和个人三个主体来分担的,因此我们想以1995-2002年为例,来说明它们之间的关系。通过计算与分析显示在此期间政府卫生支出年平均增长率和社会卫生支出年平均增长率分别为12.9%和9.6%,而个人现金卫生支出年平均增长率为21.7%。说明这段时期卫生费用占GDP比例上升所带来的整个社会卫生负担加重,即个人承担的部分较多,造成个人现金卫生支出比例上升。而从2003年开始,政府卫生支出和社会卫生支出大幅增加,其支出增长幅度均超过个人现金卫生支出的增长幅度,由个人负担的社会卫生负担有所减轻,个人现金卫生支出比例下降。由此可知,当卫生费用占GDP的比例上升,即在卫生费用以略高于经济发展速度增加时,如果政府卫生支出和社会卫生支出没有相应地增长,则会导致个人现金卫生支出比例上升。

3.五岁以下儿童死亡率与个人现金卫生支出比例呈负相关

尽管说五岁以下儿童的死亡率并不直接影响个人现金卫生支出比例,但可作为衡量国家整体健康状况的指标。据世界卫生组织的统计显示,一般而言,五岁以下儿童死亡率较高的国家整体健康状况差,居民医疗服务需求高,同时经济发展相对较为落后,居民收入水平较低,因而个人医疗服务购买能力很低。表现为,在医疗总费用的构成中,个人付费直接购买较少,所享受到的医疗服务主要是通过国际援助和社会救济获得,即医疗费用中政府或社会的负担相对较高,因此,死亡率与个人现金卫生支出比例呈负相关。这一点在我们的研究中也得到了验证。

4.老年人口比例与个人现金卫生支出比例呈负相关

这点与本文测算结果和理论分析相悖,这是因为老年人由于生理机能衰退和抵抗能力下降导致患病率和发病率增加,即人均医疗费用大约是65岁以下人口的3-5倍[12]。在这种情况下,如果不对65岁以上老人进行任何补偿的话,老年人口的个人现金卫生支出将远远高于其他人群,即老年人口比例越高,个人现金卫生支出比例就越高。当然,本次调查也显示老年人口的医疗保险参加率是最高的,即医疗保险的“逆向选择”问题。有研究表明,享受医疗保险的老人家庭自付医疗支出比无保险的老人低43%[13]。因此,有医疗保险的老年人看病就医时的大部分卫生费用将由国家和社会支付,使得个人现金卫生支出在总医疗费用中所占比重下降,从而带动整个社会个人现金卫生支出比例的下降。

5.人均GDP与个人现金卫生支出比例呈负相关

人均GDP代表经济发展水平和人民的收入水平,也决定了人们对卫生服务的购买能力。一般来说,人均GDP较高的国家,经济发展水平高,基础卫生设施会比较完善,政府医疗保障待遇较高,相对来说个人需要负担的卫生费用较低。根据WHO的数据,2010年高收入国家个人现金卫生支出比例平均为13.84%,中高等收入国家为34.01%,中等收入国家为36.54%,中低等收入国家为36.8%,而低等收入国家这一比例为50.12%。表现出,随着经济发展水平的提高,个人筹资的相对水平逐步降低。有研究证实,发达国家一般政府卫生筹资比重较高,即国家承担了大部分社会福利保障费用与医疗费用,且个人筹资比重较低[14]。因此,人均GDP与个人现金卫生支出比例呈现出负相关。此外,计算中我们也发现,由于个人现金卫生支出比例和人均GDP的单位存在巨大差异,因此导致两者的相关系数较小。

五、政策建议

针对上述问题及我们的统计分析,我们认为,要降低我国个人现金卫生支出,提高人们的生活水平,需要做的是:

1.提高政府卫生支出在财政支出中的比例

依据本文实证分析结果可知,政府卫生支出占财政支出比例每上升1个百分点,个人现金卫生支出比例相应下降1.603个百分点。因此,按照国务院关于“十二五”期间深化医疗卫生体制改革规划提出的目标——到2015年居民个人现金卫生支出比例降到30%左右为前提。那么在现有状况下我们可如何设置比例呢?即在假设其他因素维持现状的前提下,政府卫生支出占财政支出的比例应提高3.057%,到2015年达到9.81%左右方可实现。若依据1995-2011年政府财政支出年平均增长率为19.0%计算,以2011年为基期,到2015年预计政府财政支出约为219079亿元人民币。但若按政府卫生支出为财政支出的9.81%计算,则2015年政府卫生支出约为21492亿元,比2011年增加约14113亿元。

2.提高政府和社会卫生筹资投入力度

依据本文实证分析结果,卫生费用占GDP的比重每上升1个百分点,个人现金卫生支出比例上升0.912个百分点。按照2010年WHO北京卫生筹资组织的要求,要实现2015年卫生费用占GDP的比例上升到6%左右;个人现金卫生支出比例下降到30%左右,则必须提高社会和政府的筹资力度,使政府和社会的卫生总支出增长幅度大于个人现金卫生支出增长幅度。只有这样,才能保证卫生总费用占GDP比例上升的同时,降低个人现金卫生支出比例,从而充分发挥政府在公共卫生和基本医疗服务领域的主导地位和作用,保证卫生经济发展与宏观经济发展相适应。

注释

[1]张洋:《中国卫生费用结构状况、变化原因和效率的实证分析》,〔长春〕吉林大学出版社2007年版。

[2]胡春平、陈迎春、卢祖询:《我国现阶段卫生筹资政策分析》,〔北京〕《中国卫生经济》2002年第11期。

[3]张毓辉、翟铁民、赵郁馨:《我国卫生筹资系统的历史沿革与分析》,〔北京〕《中国卫生经济》2011年第4期。

[4]赵郁馨等《居民个人现金卫生支出的致贫影响研究》,〔杭州〕《卫生经济研究》2005年第8期。

[5]陈力:《天津市居民现金卫生支出研究》,〔北京〕《中国卫生经济》2008年第10期。

[6]张录法:《新医改中政府投入对降低个人自掏腰包支出的效果分析》,〔南京〕《现代经济探讨》2010年第12期。

[7][14]张仲芳:《卫生筹资结构的国际比较与计量分析》,〔北京〕《统计与决策》2011年第2期。

[8]高梦滔、王健:《中国卫生总费用、GDP与个人付费——三个比例关系及传导机制分析》,〔杭州〕《卫生经济研究》2005年第2期。

[9]赵郁馨、万泉、张毓辉等:《2006年我国卫生总费用测算结果与基本卫生服务筹资方案》,〔北京〕《中国卫生经济》2008年第4期。

[10]李松光、王颖、吕军等:《适宜的中国卫生筹资构成探讨》,〔北京〕《中国卫生资源》2011年第1期。

[11]《中国统计年鉴——2012》,〔北京〕中国统计出版社2012年版。

[12]Grant.J,Audrey Teasdale.Population Aging and Health Spending:50-year Projections.Policy Branch Ministry of Health,Wellington,New Zeeland,Occasional Paper NO.2,1999.HTTP://WWW.moh.govt.nz.

[13]黄枫、甘犁:《过度需求还是有效需求——城镇老人健康与医疗保险的实证分析》,〔北京〕《经济研究》2010年第6期。