激荡与交流:中美非物质文化遗产保护与开发实践的交互式探索

王伟杰

(华中师范大学 国家文化产业研究中心,湖北 武汉 430079)

为了深化中美两国非物质文化遗产领域的经验交流与高层合作,推进两国在非物质文化遗产保护领域的相关实践。华中师范大学国家文化产业研究中心与美国民俗学会于2012年11月16日至18日在华中师范大学举行了“第三届中美非物质文化遗产论坛:生产性保护”国际学术研讨会。来自美国民俗学会、美国国会图书馆、范德堡大学、加州传统艺术联盟、密歇根州立大学、俄亥俄州甘比尔凯尼恩学院,以及文化部、湖北省文化厅、中国社会科学院、中山大学、山东大学、北京师范大学、中央民族大学、云南民族博物馆、中南民族大学、贵州民族大学、华中师范大学、湖北省民间文艺家协会等中美两国非物质文化遗产(以下简称“非遗”)研究领域的专家学者近百人济济一堂,共同探讨非遗生产性保护的未来发展。

一、保护与开发:非遗生产性保护中的悖论

非遗的保护和开发本身就是一种矛盾,针对目前各个地方前赴后继地对非遗的开发,中美专家尤其是国内学者之间对其利弊展开了较为激烈的争论。

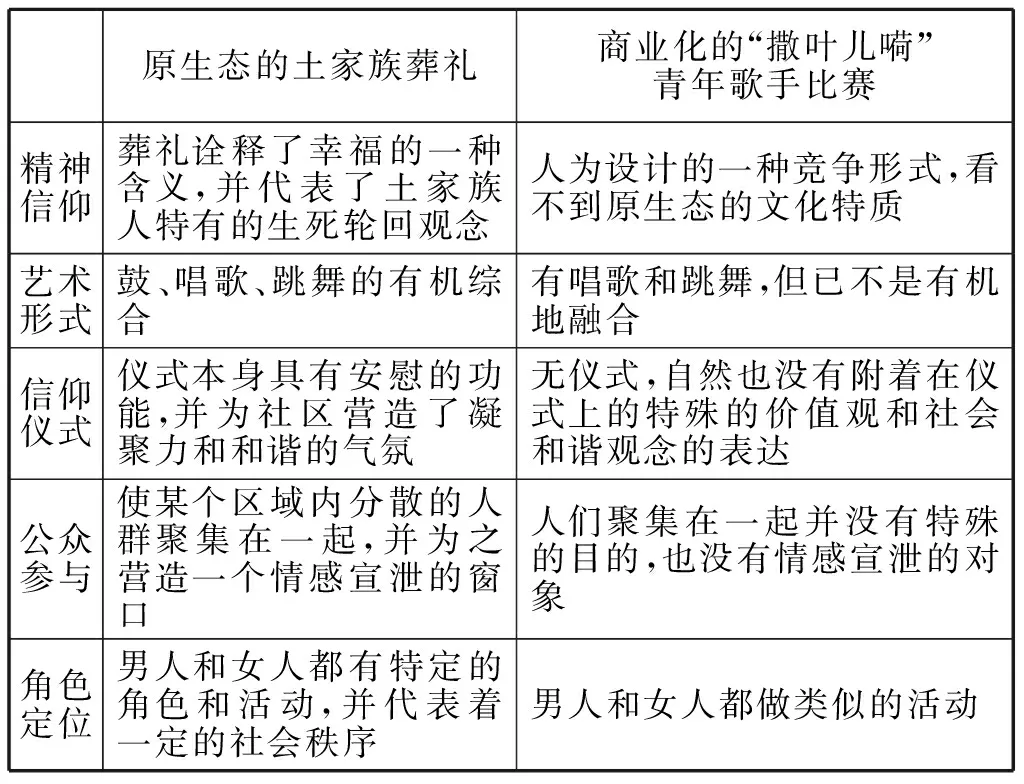

华中师范大学非遗研究中心刘守华教授对非遗的生产性保护表达了深深的忧虑:他以国家级非遗“撒叶儿嗬”为例,指出就非遗的本真性和整体性而言,因为此类民俗的歌舞祭拜形态都具有严肃的宗教信仰或人生礼仪内涵,显然不适宜进行商业性开发。如果不顾其传统特征进行商业性开发,在损害其本真民俗特质的情况下,很难获得满意的经济效益。谭学聪等人将“撒叶儿嗬”的歌舞拆分开来参加全国青歌赛并获得金奖,虽是一个文化产业开发的成功事例,但它已不是原生态的跳丧表演了。俄亥俄州凯尼恩学院美国研究项目参与学者Judith Rose Sacks十分赞同刘守华教授的观点。她认为一种艺术形式最好的状态是在其自然状态。这些艺术被用于仪式的内容,是社区的重要公共文化空间。谭学聪等人通过商业化途径汲取了土家族葬礼的艺术形式(the text of the funeral practices),剥离了“撒叶儿嗬”的文化语境(context),使原生态的非物质文化遗产发生了诸多变化(见表1)。因此,从长远来看,为保证一个繁荣的文化生态,民俗学家们必须大力促进非遗的发展但需要监控非遗的衍生物和混合体(offshoots and hybrids)。

山东大学儒学高等研究院民俗研究所所长张士闪教授对非遗的生产性保护的目标“实现非遗保护与经济社会协调发展的良性互动”也不持乐观态度。他以山东省昌邑市东永安村和西小章村的“烧大牛”活动为例,指出民间手工技艺的制作者不仅看重制品的经济交换功能,更加注重其精神满足功能。“烧大牛”弥补了村民由现代农村社会变迁所导致的安全感和归属感的缺失,俨然已是乡民与社会加强联系的公共交流平台。因此,生产性保护并非民间手工技艺在当代社会中实现自救的唯一途径。如果将不适合产业化的非遗推向市场,最终结果也可能是对其自身的灾难性破坏。

表1 原生态的土家葬礼与商业化的“撒叶儿嗬”青年歌手大奖赛对比

与前几位民俗学家截然不同,美国范德堡大学国际关系高级理事Bill Ivey教授认为非遗固然需要满足人们的精神文化需求,给民众以心理上的慰藉;但非遗也需要满足部分民众的物质文化需求,因为非遗本身也具有物质文化生产功能,应该通过博物馆、展览馆和档案馆等公共文化空间为民众提供商业性服务。与此较为一致的是,北京师范大学萧放教授对生产性保护也持较为乐观的态度。他认为生产性保护不是简单地生产,也不是一味地保护,而是在社会变迁过程中实现非遗的动态传承,使之为社会主义服务,为人民服务。虽然生产性保护最初只限定于“在技艺、美术、医药等显见的部分”,但是在坚持真实性、整体性和传承性的前提之下,应该采用新媒体等手段进行传播,同时在科学界定非遗生产性保护的范围、合理采用生产性保护方式、把握合适的开发的度的基础之上,使生产性保护成为我国非遗的主要保护方式。

二、固守或创新:游离于传统和现代之间的传承方式

非遗的保护和传承在世界范围内都是一个棘手的问题。在现代化咄咄逼人的发展态势之下,非遗传承主体都面临着一个两难的选择:是固守传统还是适应创新。

中山大学中国非遗研究中心刘晓春教授认为应当从传承主体的角度出发,使其对固守传统和适应创新两方面做客观公平的态度,既不能因循守旧、与世隔绝;亦不能过于功利,盲目用现代化淡化非遗的本真性,而逐渐沦为“脱离传承母体的非遗”。他以顺德广绣、山西省长子县西南呈村响铜乐器制作技艺、顺德咏春拳以及广东吴川泥塑为例,论证了现代社会给非遗带来的巨大影响。在未来的发展之中,应当着眼于传承人本身,使我们的保护范式实现从“‘局外人’与‘局内人’各自分立”到“‘局外人’与‘局内人’对话交流”的转换。云南民族博物馆馆长谢沫华教授对刘晓春教授的发言给予了高度评价,认为刘晓春教授从“主位视角”即“局内人”的视角出发,提出了对于“活态性的”非遗保护中如何解决传承母体共享的“非遗”与脱离传承母体的“非遗”的两难问题,值得我们深思和探索;并提出在未来非遗的保护手段可以深入到传承人的主位心理、深层意识,构建“局外人”与“局内人”对话交流的转换机制,从而探索解决“两难问题”的路径。

密歇根州立大学博物馆Marsha MacDowell教授与刘晓春教授的观念相似,主张通过传统文化与现代生活实践的融合来更深刻地促进传统文化的传承。她以“伟大的美国艺术”(great American art)——拼布(quilt)这一传统艺术形式为研究对象,描述了其在民俗节庆、博物馆、国家遗产研究奖(由美国联邦文化机构“国家艺术基金会”颁布)、州级奖励计划、网上数字资源库等各领域中,能与传统的有形和无形文化遗产的保护有机地融合。密歇根州通过全州范围内的记载、保存、展示行动使密歇根州在文化传承的艺术服务项目方面硕果累累。20世纪80年代初以来,成千上万的人们(主要是志愿者)已投身于州和地区的基层纪录工作,记载了成千上万拼布制品的信息,这些和其它记录逐步可以通过现代化的“拼布索引”(www.quiltindex.org)手段获取。这些案例为我国非遗在动态传承中提供了典范。山东大学儒学高等研究院民俗学研究所刁统菊副教授也从山东“百家衣”和“鲁锦”的实例出发印证了Marsha的观点。她认为目前我国一些非遗项目重申报轻保护,重开发轻管理,过于注重功利,这显然不是非遗保护的可取路径。我们要做的是如何让传统技艺以新的姿态进入当代生活实践,这是从根本上解决传承人缺乏问题的关键。因此培育非物质文化遗产的消费市场,就是非常重要的工作。

三、交流和互动:以社区为单位的非遗的动态传承

有别于国内针对单个非遗项目多元化手段的保护,美国学者更注重非遗与社区的互动式保护与传承来思索非遗的未来命运。

美国民间生活研究中心(American Folklife Center Library of Congress)Betsy Peterson教授指出,文化遗产的传承延续不仅可以通过实践和文化艺术传统的代代相传;也可以通过由个人和社区有效地获取按照传承人自身意愿记载的知识和技能得到传承延续。因此,该中心致力于建立和维系自身所拥有的档案和这些档案的创造者之间的关系。在非遗的实践中,该中心已经超越了上一代纪实性田野工作者的“收藏”活动,并积极向文化社区提供有关纪实性田野方法的实用培训。该中心“重视标准的收集和纪录社区表达传统的专业实践,但对培训社区成员进行自我纪录和自我再现(self-documentation and self-representation)有同样浓厚的兴趣”。他以奥马哈音乐项目(The Omaha Music Project)和马赛社区文化档案项目(The Maasai Community Cultural Documentation Project)为例,指出纪录技能和专业知识能帮助一个组织实现从教育到社区治理、到文化发展的多重功效,从而印证了简单化的经济发展并非首要或唯一的非遗保护策略。中国社会科学院安德明教授指出,Peterson所提供的有关文化记录和档案管理的个案与思考,与中国在1980年代开始启动的“中国民间文学三套集成”工作有异曲同工之处。它们都属于由民俗学者及民俗学专门机构所主导的资料搜集和辑录。在这方面,民间生活研究中心形成了比较完善的工作思路,它不仅有对传统民俗学的坚持,而且尤其令人印象深刻的是该中心对培训社区成员进行自我纪录和自我再现的重视,以及为此而采取的一系列行动。这种做法与近年来学术界对学术伦理和主体间性等问题的思考和讨论一脉相承,客观上具有进一步推动社区文化自觉的作用。

受实用主义的影响,美国俄亥俄州甘比尔凯尼恩学院乡村生活中心(Rural Life Center, Kenyon College,Gambier)负责人Howard L. Sacks教授秉承并发展了“安居学派”(settlement school)传统。此中心通过保持与周边社区活跃的伙伴关系,力求在社会变迁的大背景下确保乡村生活的活力。该中心在实施过程中十分强调广泛的社会参与和地域性。因为只有参与广泛才能帮助所有这些不同的利益方解析一连串相互抵触的利益和需要,并最终达成能促进共同利益的解决方案。同样地地域性在当地社区实践的文化遗产保护工作中具有深刻意义。一方面,地域归属感(Connection to place)会避免了过渡性的商业化开发。再者,地域归属感也可以成为一个推广地方艺术和文化的有效营销工具(effective marketing tool)。中山大学中国非物质文化遗产研究中心副主任宋俊华教授对Howard教授的研究中得到了重要启示。第一,非遗具有区域性、族群性。非遗是社区传统的内容和符号,社区传统则是非遗的环境与土壤。非遗保护是社区抵制现代性、延续自我传统的一种实践过程。第二,社区自觉、自治是非遗生产性保护即实现传统与现代对接的重要条件和途径。第三,公共民俗学者与学院民俗学者在处理社区非遗上最大的不同,不只是实践与理论的区别,而且是社区角色与外来角色的区别。也就是说,真正的非遗学者要能设身处地地从社区民众视角理解并传承非遗。第四,自由、独立地介入社区非遗保护,对中国学者来说不应只是一种书斋里的想象,而应是一种真实的实践。所以,对现代性的反思就不只体现在非遗保护上,而且也体现在对学术理念的创新上。

美国加州传统艺术联盟常务主任(Alliance for California Traditional Arts,ACTA)Amy Kitchener教授从自己在ACTA的亲身实践出发,提出了一个与“生产性保护”截然不同的非遗保护的“社区驱动保护模式”(community-driven process)。该模式以当地积极从事非遗实践和保护的文化领袖(cultural leaders)为中心,并由社区驱动来保护社区内的文化价值和习俗(见图1)。首先,传统艺术联盟通过识别和鉴定过文化领袖之后,以小额基金的形式提供直接支持,以帮助社区保护非遗。这些相对小额的投资在社区驱动的保护项目中收效颇大,涉及的模式主要有四个:演示和参与(Presentation and Engagement,例如艺术节、音乐会、展览等);记载(Documentation,例如记录和档案保存、音频和视频制作);聚会(Gatherings and convenings);传播(Transmission,例如提供课程、工作坊、实习机会等)。在每一个模式中,联盟将传播表达性文化(transmission of expressive culture)作为其工作的核心。在不同的文化群体中,传统文化参与和实践者的健康和福祉之间存在某种潜在联系,并通过个人延伸至家庭、社区乃至社会层面。因此,她坚信“社区驱动保护模式”是一个较之“生产性保护”更为健康的策略。

“社区驱动保护模式”良性互动流程图

中央民族大学文学院林继富教授认为Amy很好地处理了非遗保护中的“人”的主体性和能动性,肯定了人与传统实践、人与发展传统的特殊力量以及保护非遗的中心地位。Amy将非遗保护与幸福感、认同感和自豪感联系起来,从人的生活层面提出了非遗可持续发展的可行性路径。然而他认为Amy教授研究的社区是一个移民社区,具有人口的流动性、文化的多样性和传统的非“古老性”等特征,如此社区的非遗保护自然就会以传统的“生活化”为核心;但对于具有深厚文化传统,并且具有较强单质性文化的文化社区来说,这种保护模式是否适合就值得商榷了。

四、结语

不管是保护、开发抑或是生产、利用,坚贞的文化学者和世俗的文化产业工作者都不能完全接受,但传承和发展人类的优秀文明成果,弘扬和传播璀璨旖旎的多民族文化却是人们的共识。因此,“保护”和“开发”的博弈可能统一于“传承和发展”。对于我国来说,对非遗实施行之有效的保护和科学合理的开发,不仅会为我国文化事业和文化产业发展提供丰富而重要的文化资源,也能凝聚民族精神、提高民族自信心和自豪感,更能促进世界多元文化的交流和共同繁荣发展。

在未来非遗的保护与开发中,第一,要坚持并延展可持续性发展原则,促进多元文化生态的可持续发展。文化的可持续是各种文化保持各自传统和异质性,防止非主流文化受到侵蚀甚至消亡,在全球化背景下为世界增添多样的色彩,这就要求我们在坚持非遗的可持续利用时,避免对非遗的浪费、破坏,尽可能地延长非遗的生命周期,进一步提高非遗利用效率。第二,坚持本真性至上的发展原则,保护

非遗最真实的最原始的面貌。在利用科技手段进行非物质文化遗产的生产性保护中,应有限度地使用新科技用来非物质文化遗产的传承和发展,例如用手工的进行是最好的,避免独特的民族特色文化的消失。第三,坚持完整性传承的发展原则,要保护文化多样性和多元文化特征,避免对区域内的整体文化进行割裂,避免造成文化生态失衡,同时要注重物质文化遗产与非遗的联合保护与传承,采用“生态博物馆”、“生态走廊”、“民族民间文化生态保护区”、“特色文化县(村) ”、“民间文化保护区”等形式,将会使区域内传统的物质及非遗得到较为完备的传承和发展。第四,坚持多样性保护与传承的原则,利用文化与科技融合创新等手段,将文非遗的保护与科技手段的开发进行有机结合,比如利用数字化手段对其进行可视化的传播,从而使手工技艺与工业化手段共荣共生、互补互益。

参考文献:

[1] 王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:文化艺术出版社,2006.

[2] 王晶晶,陈娟.“生产性保护”别成了非遗商业牟利的避风港[N].中国青年报,2009-02-17.

[3] 许芬,王林伶.中国北方古镇的保护性开发——以宁夏镇北堡为例[J].城市问题,2012(2):37-41.

[4] 方李莉.文化生态失衡问题的提出[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2001(3):105-113.

[5] 刘魁立.文化生态保护区问题刍议[J].浙江师范大学学报:社会科学版,2007(3):9-12.

——围棋