中国海水淡化产业现状评估及发展对策

吴芳芳,张效莉

(上海海洋大学 经济管理学院,上海 201306)

引 言

据联合国2008年公布的数据,目前全球超过10亿人口居住在水资源稀缺地区,到2025年将达到18亿。面对日益严峻的淡水供需矛盾,各国纷纷将战略目光转向海水资源开发利用。沙特、以色列、阿联酋等中东国家淡水资源供给的70%来源于海水淡化,美国、日本、西班牙等发达国家为了保护本国淡水资源竞相发展海水淡化产业。中国水资源相对短缺且分布不均,人均淡水占有量仅为世界人均占有量的四分之一,被联合国列为13个贫水国之一。沿海地区作为中国人口聚集和经济发展的重心,也是水资源最短缺的地区;而地下水再生能力缓慢,超量开采会导致未来水源减少以及地面沉降。将海水淡化提供的水资源作为替代水源,大规模开发利用海水是解决这些问题的有效战略选择。

1 中国海水淡化产业发展现状评估

1.1 中国海水淡化将进入规模化发展阶段

目前中国海水淡化进入快速发展阶段,中低档淡化产品已达到了自我研发、自行制造的能力,河北、浙江、天津、山东等地围绕海水利用产业,已初步形成了淡化装备设计、加工制造等新的产业集群,尤其是河北曹妃甸工业区海水综合利用示范基地、海水淡化及海水化工实现耦合的大连大孤山石化工业园的建立,标志中国海水淡化产业将进入规模化发展阶段。截至2011年,中国已建成80多套海水淡化装置,实现设计能力约1 536 160立方米/日、日淡化海水量66万立方米的规模,相当于全球的1%,位列全球十大海水淡化产能国第5位、全球膜法装机容量第4位[1]。

中国成为全球最具发展潜力的海水淡化业务市场,广东玖龙纸业、天津北疆电厂、天津大港新泉、山东烟台等多个10万吨海水淡化工程级以及河北、浙江、山东、辽宁等多个万吨级海水淡化工程相继投产运营。其中2003年运营投产的荣成石岛海水淡化工程是国内首个日产万吨级反渗透海水淡化示范工程;2006年开始运营的浙江玉环电厂是目前国内乃至亚洲地区最大的采用膜法技术的海水淡化工程;2006年投产的大唐王滩电厂反渗透海水淡水系统是中国第一个投运的“双膜法(UF+SWRO)”海水淡化项目;2008年中国首个核能淡化海水项目在烟台投产,日产水量160 000立方米;2010年新建的大连红岩河核电站是首个核电国产化海水淡化项目,由杭州水处理中心参与设计提供关键成套设备;2012年青岛百发海水淡化项目采用世界上先进的双膜法海水淡化工艺,是中国首个市政海水淡化项目,占青岛市区供水量的15%~20%;河北曹妃甸唐山三友集团浓海水综合利用项目与首钢日产水25 000立方米海水淡化工程配套运营,实现了海水化工与海水淡化的充分循环利用,进一步延伸了海水淡化产业链条。

1.2 中国海水淡化产业市场格局初步形成

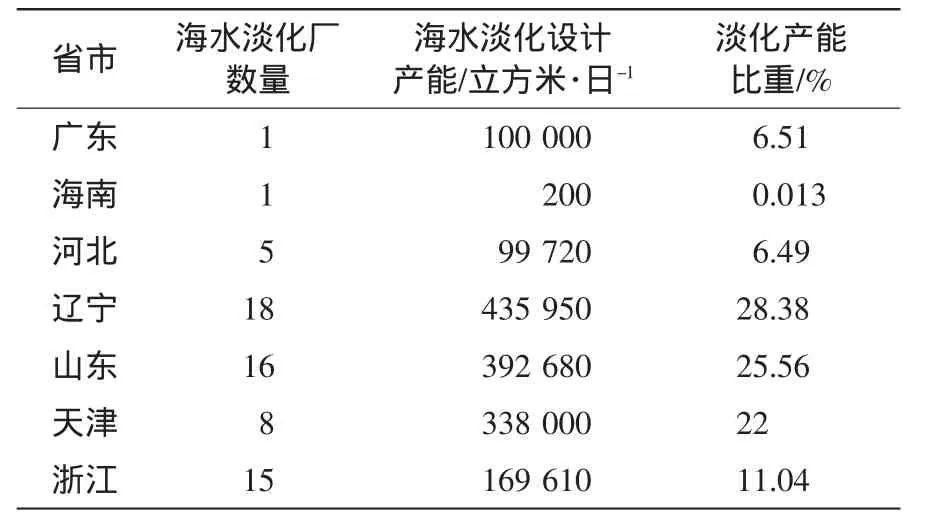

1)中国海水淡化产能主要分布在辽鲁津浙冀粤沿海地区,淡化设备安装呈现出大型化、全品类趋向

中国海水淡化主要分布在辽宁、山东、天津、浙江、河北、广东等地区(地区分布见表1)。上述地区海水淡化设计产能比重分别为28.38%、25.56%、22%、11.04%、6.49%、6.51%[2];其他省市日产水设计能力占全国总产水能力的比重不到3%;上海市和福建泉州市也正在着手推进海水淡化产业。同时,近几年中国海水淡化装置规模类型呈现出大型化与全品类趋向。2006—2010年间共建成万吨级以上海水淡化装置30余套;河北省致力于大型海水淡化厂的建造,其5座海水淡化厂设计产能均为万吨级;天津、辽宁、浙江的淡化厂规模则几乎覆盖从百吨级到十万吨级的全品类,尤其浙江是中国海水利用领域科研技术实力最雄厚的地区之一,目前浙江省海水利用技术在国内海水淡化市场占有率达70%以上[3]。

表1 中国海水淡化产能地区分布Tab.1 The regional distribution of China′s desalination capacity

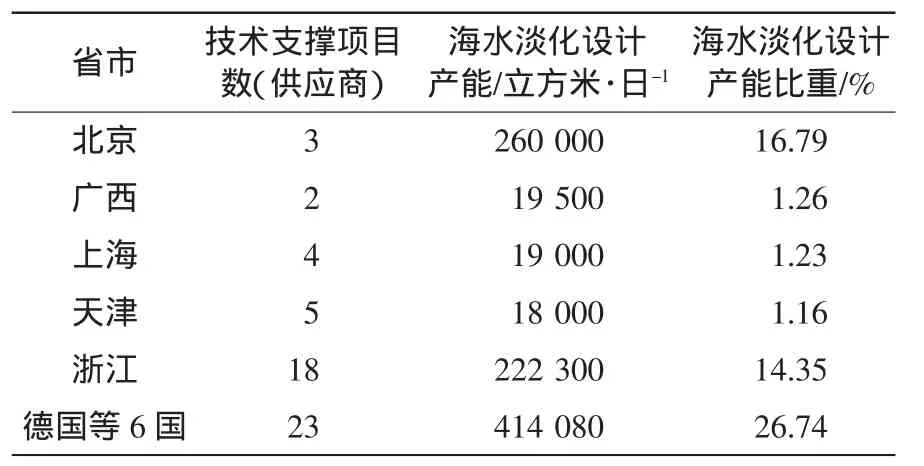

2)中国海水淡化工程市场外资与内资技术供应商平分秋色,而外国公司在关键设备、材料、技术市场领域则占据绝对主导

海水淡化工程建造市场由该领域的传统知名企业主导,如以色列的IDE,西班牙的百菲萨,法国的WEIR、SLCE,美国GE、CNC、ESC、陶氏,德国的普罗名特、西门子,新加坡凯发,日本东丽,中国的杭州水处理技术开发中心、上海半岛水处理公司、天津海水淡化研究所、北大青鸟新能源科技有限公司等。据不完全统计,其中外资海水淡化技术供应商承建的设计产能与国内知名技术供应商在我国海水淡化工程市场平分秋色(见表2),国内企业具备了单级万吨级蒸馏法和反渗透海水淡化的工程能力,技术经济指标亦达到具有同等容量的世界先进水平。

表2 中国各省市海水淡化技术供应商淡化工程建设数量分布Tab.2 The engineering construction quantity distribution of China′s province desalination technology suppliers in various povinces

但中国在海水淡化成套设备制造、反渗透膜、高压泵、能量回收装置、集成技术等关键设备、部件与技术等方面与国外先进水平存在差距。目前国内大规模海水淡化工程的关键材料和装备主要靠进口,海水淡化预处理的超滤膜全部依靠进口,预处理后海水脱盐的反渗透膜进口比重占据国内市场90%,用于制作膜的原材料有50%~70%依赖进口,这些反渗透膜法海水淡化技术的核心原材料市场主要被美国陶氏、德国科氏、日东电工(海德能)、日本旭化成以及日本东丽等几家公司瓜分,国内已经成功生产的反渗透膜占据国内市场的10%,但其脱盐率低于国际最高标准的占99.8%。同时,全球三大泵阀制造公司——德国KSB集团作为世界上第一家为反渗透海水淡化处理提供全套解决方案的厂商,目前在上海和大连建有生产基地,成为中国泵阀市场的主要厂家。

3)中国海水淡化形成“南膜北热”技术区域格局

中国是继美国、法国、西班牙、日本、以色列等国之后研究和开发海水淡化先进技术的国家之一,经过40多年的发展已经完全掌握了反渗透法、蒸馏法(多级闪蒸、压气蒸馏和低温多效蒸馏)两大主流海水淡化技术,国内已经形成了南部以“杭州水处理技术开发中心”为核心的膜法海水淡化技术研发和产业化阵营,北部以“天津海水淡化研究所”为主导的蒸馏淡化技术研究阵营。

杭州水处理技术研究开发中心承担了国家千吨级到万吨级的全部反渗透海水淡化示范工程,依托浙江杭州水处理技术开发中心建成的18个海水淡化项目中,有17家淡化厂采用膜法技术。浙江省海水淡化工程全部采用膜法技术兴建;由上海半岛水处理中心提供技术建设的电厂海水淡化工程也均采用膜法技术。

北京新源国能科技有限公司、北大青鸟新能源科技有限公司、清华大学提供技术支撑建设的海水淡化项目则均实施MED热法,天津、河北两省投产运营的海水淡化工程中超过60%采用热法技术,如曹妃甸首钢海水淡化工程、河北黄骅电厂等,超过60%的海水淡化工程采用热法技术。2009年,神华集团、江苏双良节能股份公司、北京国华电力公司和国华河北沧东发电公司4家企业组成联合体,共同研制的2.5万立方米/日大型低温多效蒸馏海水淡化中试装置对中国自主掌控海水淡化技术具有里程碑意义,为中国大规模建设海水淡化装置奠定了技术基础。2008年建成投产的烟台核能海水淡化项目运用清华大学具有自主知识产权的低温核供热反应堆与高温多效蒸馏淡化工艺相结合生产淡水的技术,与2007年北大青鸟新能源科技有限公司设计承建的辽宁营口核能海水淡化厂,共同启动了中国海水淡化工程核电新能源产业化时代[4]。

4)中国海水淡化产业形成了以龙头企业为主导的发展趋势

中国在海水淡化工程、设备制造与系统集成、关键材料开发等领域已经形成了一批实力与竞争能力较强的龙头企业:东方电气(中国众和海水淡化工程有限公司)、上海电气、中集集团、青岛华欧海水淡化有限责任公司、青岛海诺水务科技股份公司、中电环保等有望成为国内领先的海水淡化设备研制企业;中复连众、南京新核、哈尔滨乐普实业、海亮股份、宝钛股份、双良股份、久立特材、南方泵业、亚太科技等有望引领海水淡化管和高压泵等关键部件的国产化;中国化工集团、南方汇通、深圳惠程、碧水源等有望带动反渗透膜与纳滤膜国产化。

东方电气集团2011年自主设计研发的两台日产水量4 500立方米的大型低温多效蒸馏海水淡化设备在印尼成功投运,这是中国具有完全自主知识产权的大型海水淡化设备首次出口国外,标志着中国的海水淡化设备研发已经达到国际水平,对提升中国海水淡化设备研制及安装调试能力、推动中国海水淡化事业发展具有深远的影响。

2011年中国化工集团依托杭州钱江经济开发区建设的海水淡化技术装备制造基地奠基年产160万平方米反渗透膜和纳滤膜生产线、100万平方米的超滤膜生产线以及能力达日产70万立方米的海水淡化及水处理成套生产线,标志着我国膜技术和水处理产业成果初步产业化[5]。同时北京时代沃顿科技公司(南方汇通为其实体资产)是国内最大反渗透膜生产企业之一,该企业2011年营业利润超过1亿元,总资产回报率为6.84%,销售净利率为5.48%,而深圳惠程作为国内拥有反渗透膜聚酰胺薄膜材料生产能力的领先企业,2011年销售净利率高达18.89%,主营业务利润率为14.73%[6]。

2 促进中国海水淡化产业发展的对策

为解决部分沿海城市水资源短缺严重问题,促进缺水城市经济社会发展,社会各界高度重视海水淡化工作,采取了一系列措施推动海水淡化产业发展。中国海水淡化技术经过几十年的研发与酝酿,正处于快速产业化的阶段。“十二五”以来,受国家与地方政府的重视与支持,海水淡化产业迎来良好发展时机。但目前仍存在对海水资源战略意义认识不足、自主创新能力较弱、关键技术发展水平较低、市场拓展能力以及配套政策不足等诸多问题。针对上述问题,建议从以下几个方面着手采取具体可行的措施。

2.1 提升海水淡化企业的市场拓展能力

目前中国多数海水淡化企业最大的发展瓶颈就是市场开拓困难。由于项目投资额大,收益可观且风险可控性强,海水淡化市场成为国际水务企业激烈角逐的场所。从以上评估中可以看出国内的海水淡化先进技术及市场多为国外占领,如“十一五”期间建设的日产万吨级以上海水淡化厂85%以上为国外公司承建。

相比国际海水淡化企业巨头,中国海水淡化企业存在起步晚、经验不足及缺乏品牌效应等不利因素,完全依靠自身的实力一时难以与国外大企业抗衡。因此,能否快速提高海水淡化企业的市场拓展能力,直接关系到海水淡化产业化能否实现的问题。这需要企业及政府的共同努力,缺一不可。应将拓展海水淡化市场工作上升到产业发展战略高度,将协助企业拓展国内海水淡化市场的任务列入政府行动计划。这一方面是由海水淡化市场的特点决定的,即海水淡化市场的购买方是城市政府;另一方面也是针对竞争对手借助其国家政策优势,利用两国政府建立经济合作关系的时机搭上政治“便车”而必须采取的应对措施,如日本政府将水务市场的拓展直接与外交及官方援助相结合,为日本水务产业国际市场的拓展提供强力支撑。

2.2 积极提升海水淡化技术的研发与创新能力,降低淡化成本

降低海水淡化成本是推动海水淡化产业发展的重要因素。海水淡化水作为“新的水源”,只有其成本具有比较优势,才可以替代其他水源进入市场。通过技术创造,实现节能降耗,是促使海水淡化成本下降最主要的方法。比如美国联邦政府于1996年恢复曾一度中止的海水淡化技术研发资助[7];2008年在其海水淡化技术发展线路图中明确提出未来海水淡化技术研发的路径,即保证海水淡化成本每年以4%的速度下降;2011年制定的《海水淡化法》更是明确联邦基金资助的目的是为了寻求新能源与海水淡化技术相结合方法,从而有效降低海水淡化成本。中国可以通过政策法规、税收等方式,支持与鼓励海水淡化产业的技术创新研究,加强关键技术和装备研发,提高海水淡化关键设备、成套装置研制能力和技术集成水平;完善知识产权的管理,构建信息共享机制;完善科研成果的转换机制[8]。

2.3 整合资源,打造更多海水淡化龙头企业

海水淡化市场的竞争模式决定了只有拥有技术和资本运作能力的大型企业,才能获得海水淡化工程项目的承建权,从而在海水淡化市场上拥有话语权。中国海水淡化产业的发展目标之一就是培育出更多拥有核心技术、具有强大资本运作能力,能在国内市场承接大型海水淡化工程项目的海水淡化龙头企业。为此,应加强海水淡化产业内部联合,使分散的各类资源和能力形成合力参与市场竞争,形成完善的产业链,推动使用海水淡化水,增强其对水资源补充和保障作用,培育海水淡化产业基地,造就一批具有国际竞争力的海水淡化装备制造企业和工程设计建设企业。政府可积极引导鼓励社会各类产业基金投资海水淡化工程项目,符合条件的可按投资额的一定比例抵扣应纳税所得额,推动银行、保险、信托、金融租赁与股投、担保合作,发展海水淡化工程项目的投贷联盟。此外,应鼓励银行业金融机构加大对海水淡化产业重点企业、重点项目的信贷资金投放力度。

3 结语

海水淡化水在世界范围内作为一种重要淡水供给来源,已经为广大国家与地区所使用,并正为越来越多的城市所接受。在一些地区与城市,海水淡化提供的水资源甚至是唯一的来源。随着中国经济的快速发展,淡水资源的短缺将严重制约经济社会的发展,开发利用海水是解决中国沿海、海岛乃至内陆近海地区淡水资源紧缺的重要途径之一,海水淡化产业已成为海洋战略性新兴产业的重要组成部分,是海洋经济的重要增长点。将海水淡化水作为解决淡水资源匮乏的战略举措,是确保国家安全和可持续发展的必然要求,也是沿海地区未来生存发展的必然选择。

[1] 国家环境膜分离工程技术中心.中国海水淡化发展研究分析报告[R].北京:国家环境膜分离工程技术中,2011.

[2] 中国社会经济调查研究中心.中国海水淡化产业研究分析报告[R].北京:中国社会经济调查研究中心,2010.

[3] 天津海水淡化与综合利用研究所.海水淡化产业发展全景扫描[N].中国海洋报,2012-04-26(A05).

[4] 孙小林.新兴战略产业规划“扩编”:海洋产业列“国家队”[N].21 世纪经济报道,2010-08-19(A17).

[5] 罗伯特.中国海水淡化迎最好发展期[N].经济日报,2012-06-11(A05).

[6] 林春霞.海水淡化有望成中国海洋经济排头兵[N].中国经济时报,2011-09-23(A11).

[7] Committee on Advancing Desalination Technology,Water Science and Technology Board,Division on Earth and Life Studies,National Research Council.Desalination:A National Perspective[M].Beijing:National Academies Press,2008:287.

[8] Bjorvatn K,Coniglio N D.Big push or big failure On the effectiveness of industrialization policies for economic development[J].Journal of the Japanese and International Economies,2012,26(1):129-141.