咪唑斯汀联合穴位埋线治疗慢性自发性荨麻疹疗效观察

张玉红,边胜男,赵会亮

(河南省郑州大学附属郑州中心医院,郑州450007)

荨麻疹,中医称“瘾疹”、“风疹”,是临床上的一种常见病、多发病,以皮肤黏膜潮红、皮肤出现红色或白色风团为特征的皮肤过敏性疾病,由于其病因和发病机制十分复杂,致使临床治疗十分棘手。我院于2010年9月—2012年5月采用口服咪唑斯汀联合穴位埋线治疗慢性自发性荨麻疹30例,取得满意疗效,报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

1.1.1 一般资料 90例患者均符合慢性自发性荨麻疹的诊断标准[1]:自发性发生及消退迅速的风团,消退后不留痕迹;明显瘙痒;每天发作并持续6周以上,采用随机数字表法分组的方法,依就诊顺序将病例分为A、B、C组,每组30例。A组男 13 例,女 17 例,平均年龄(32.6±10.5)岁,病程(7.6±4.5)年;B 组男 12 例,女 18 例,平均年龄(33.8±9.8)岁,病程(8.3±3.9)年;C 组男 16 例,女 14 例,平均年龄(34.5±10.8)岁,病程(8.6±4.3)年。3 组性别比、年龄、病程及症状体征严重程度等方面差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.1.2 入选要求 接受治疗前1个月内未服用长效糖皮质激素;4 d内未服用任何抗组胺类药物;无严重心、肝、肾、胃等器官及系统性疾病。

1.1.3 排除标准 正在接受大环内酯类抗生素、抗真菌药、糖皮质激素治疗者;妊娠或哺乳期妇女;人工性荨麻疹、胆碱能性荨麻疹和皮肤划痕症。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 A组口服咪唑斯汀,B组穴位埋线,C组穴位埋线+口服咪唑斯汀。A、C组中咪唑斯汀缓释片(商品名皿治林,西安杨森制药有限公司生产)口服,10 mg/次,1次/d,共30 d。B、C组中穴位埋线均选取曲池、膻中、血海、足三里、膈俞等穴位,2侧共10个埋线点,经常规消毒局麻后,将针芯抽出2 cm,羊肠线塞入套管针的前端,以不露出为度,膻中穴选斜刺法,选进针点在穴位上0.5 cm,绷紧皮肤将针呈30°,斜刺入皮肤达肌层,其余穴直刺,将针芯推至针管前端,以纱布按压针眼处缓慢拔出穿刺针,消毒针孔处,用创可贴粘贴。20 d埋线1次,3次为1个疗程,3组总疗程均为60 d。

1.2.2 注意事项 严格无菌操作,防止感染;羊肠线埋入肌层或皮下组织,线头不可露在皮肤外面;掌握埋线的深度,不要伤及内脏、大血管及神经;埋线后生活要规律,注意保暖,保持良好的精神状态,下次治疗时应稍偏离前次治疗的部位。

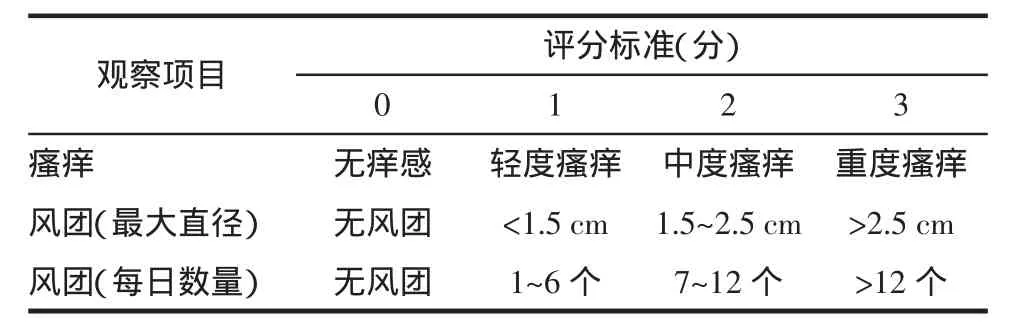

1.2.3 观察项目 症状体征严重程度按4级评分法[2],见表1。

表1 慢性自发性荨麻疹患者的观察项目及评分标准

1.2.4 观察方法与疗效判定标准[3]分别于治疗前后观察自觉症状及皮损消退情况。于疗程结束7 d后进行疗效评定:①痊愈:皮损完全消退,自觉症状全部消失;②显效:皮损消退70%~90%,自觉症状明显改善;③好转:皮损消退30%~69%,自觉症状有所改善;④无效:皮损消退≤30%,自觉症状无改善。总有效率=治愈率+显效率。

1.2.5 安全性 记录发生的任何不良反应。

1.3 统计学分析 所有数据均用SPSS13.0软件处理,计数资料比较采用χ2检验,单向有序资料用秩和检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

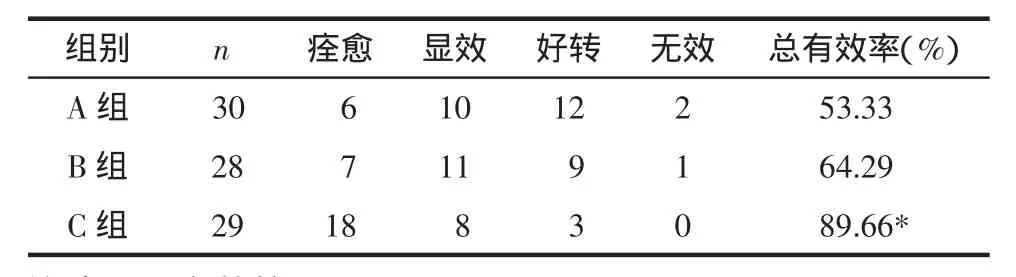

2.1 治疗结果 C组有效率明显高于A、B组,差异具有统计学意义(P<0.05),A组和B组有效率比较差异无统计学意义(P>0.05),见表2。B组失访2例,C 组失访 1例。

2.2 远期疗效 停药3个月门诊或电话随访3组痊愈患者,C组18例痊愈者复发4例,复发率为22.22%;A组6例痊愈者中复发3例,复发率为50%;B组7例痊愈者中复发3例,复发率为42.86%,C组复发率较A、B组低,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.3 不良反应 在整个观察过程中均未见到严重的不良反应,其中A组嗜睡8例,全身乏力6例,头晕2例;C组口干、困倦3例,全身乏力1例,头晕1例,均可耐受。3~5 d后逐渐耐受,最终完成治疗。

表2 3组治疗方案疗效比较 例

3 讨论

慢性自发性荨麻疹,是自发以皮肤、黏膜反复出现瘙痒性风团为特征的过敏性皮肤病,属中医学“瘾疹”范畴,其发病可能与食物、药物、感染、吸入物、物理因素、遗传因素、内分泌及精神因素等有关。《金匮要略·历节篇》说“邪气中经则身痒而瘾疹”。中医认为本病多因阴血不足,血虚生风,或皮损反复发作,气血损耗加之风邪外袭,以致内不得疏泄,外不得透达,郁于皮肤腠理之间,邪正相搏而发病。治疗应以疏风散寒、清热利湿、调和营卫、养血润燥、熄风止痒为治则。

咪唑斯汀缓释片是一种新型抗组胺药物,既可选择性抑制H1受体,又能降低5-脂氧合酶活性,因其很难通过血-脑脊液屏障,故几乎无嗜睡等不良反应,不仅起效快,作用时间长,还有抗炎效应。穴位埋线疗法是在针灸理论指导下,将医用羊肠线埋入相应穴位而产生一系列治疗方法。其作用机制大致归纳为:(1)复合刺激作用:羊肠线埋入机体后,15~20 d即被液化、吸收,这种异体蛋白的刺激,类似组织疗法,有增强机体免疫功能的效应[4];埋线前的局麻和埋线后针眼皮下处的少量渗血均可增加穴位的刺激量,进一步激发经气,辅助羊肠线发挥长期效应;形成一种复杂的持久而柔和的非特异性刺激冲动,促进机体新陈代谢,提高免疫防御能力,促进疾病痊愈。(2)提高机体的营养代谢:羊肠线作为一种异性蛋白,埋入穴位后可使肌肉合成代谢增高,分解代谢降低,从而提高机体的营养代谢[5]。(3)促进血液循环,加速炎症吸收:羊肠线埋入后能提高机体应激能力,促进病灶部位血管增生,血流量增大,从而加快炎症吸收,减少渗出、水肿[6]。(4)产生良性诱导:埋线后可在大脑皮层区建立新的兴奋灶,从而对病灶产生温和而持久的刺激,形成良性诱导,保证大脑皮层感觉区细胞机体的正常作用,达到消除疾病的目的。

曲池为大肠经之合穴,肺与大肠相表里,刺之可清疏阳明,理气活血,宁血止痒、调和营卫作用;血海属足太阴脾经之穴,有养血、凉血、具统血之功,为治疗血分疾病常用穴;膈俞穴为血之会穴,可祛风止痒,有养血补虚之功;足三里益气养血,润燥祛风,补益脾胃,增强机体免疫能力。膻中配膈俞有宣热疏风、调理肺气作用;曲池配血海有疏风解表、调和气血作用;诸穴合用,共奏养血活血、祛风止痒、扶正祛邪之功,标本兼顾,收效显著。通过中西医结合治疗,既能够发挥咪唑斯汀快速起效,又能够发挥穴位埋线的调节作用,此观察中C组治疗慢性自发性荨麻疹的痊愈率、有效率均优于A、B组(P<0.05),本研究与杨新利等[7]研究结果基本一致,复发率明显低于A、B组,且减少长期服药的不良反应,值得临床医生选用。

[1]Odom RB,James WD,Berger TG.安德鲁斯临床皮肤病学[M].第9版.北京:科学出版社,2004:156-157.

[2]刘玲玲,朱学骏,姜薇,等.咪唑斯汀治疗慢性荨麻疹的随机双盲研究[J].中华皮肤科杂志,2003,36(6):306-309.

[3]顾文涛,穆华.咪唑斯汀联合卡介菌多糖核酸治疗慢性荨麻疹[J].中华皮肤科杂志,2004,37(1):21.

[4]陆健.长效针感(埋线)疗法的临床观察[J].中国针灸,1987,7(1):1-2.

[5]孙国杰 .针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1987:189-190.

[6]祁越,张淑英.穴位埋线治疗腰椎增生性脊柱炎115例[J].针灸临床杂志,1996,12(3):36-37.

[7]杨新利,韩爱克,王霞,等.咪唑斯汀与穴位埋线单用或联用治疗慢性荨麻疹疗效对比分析[J].中国误诊学杂志,2008,19(8):4566-4567.