巴人《论人情》遭批判真相

乔丽华

著名文艺理论家巴人(1901—1972),原名王任叔,浙江奉化人。新中国成立后曾任中国驻印度尼西亚大使、人民文学出版社副社长、社长兼总编辑,《文艺报》编委。1956—1957年间,在百花齐放、百家争鸣的背景下,巴人写了一些针砭时事的杂文,对解放后僵化教条的文艺观、对社会生活的阴暗面进行善意的批评。然而,正是这几篇杂文,特别是1957年1月发表在《新港》第一期上的《论人情》,因为宣扬所谓资产阶级“人性论”而给巴人招来大难。从内部的文艺理论争鸣很快发展为全国性的大批判,巴人被扣上“修正主义”的帽子,身心受尽摧残,甚至弄得妻离子散。“文革”中,在康生亲笔批示下,巴人被遣送回浙江大堰山区,最后几年,巴人精神失常,贫病交加,最终于1972年寂寞地病逝在乡村医院里。

《论人情》究竟是怎样的一棵“毒草”,以至于将巴人推到万劫不复的深渊?随着时间的流逝,当年引起轩然大波的这篇杂文,如今恐怕已经被很多人淡忘了。最近,我有幸翻阅了巴人之子王克平先生收藏的当年作为批判材料的三个小册子,在重读的过程中,了解了巴人《人情论》遭批判真相,也感受到了巴人这篇杂文的分量。

一、姚文元撰文批判《论人情》

当年巴人的《论人情》被认为是“资产阶级人性论”的典型,成为大批判的靶子。1960年3月锦州市文联编印的《文艺学习材料》中,收录了林默涵、王道乾、姚文元、张光年等人火药味十足的批判文章,目标针对一些作家提出的所谓“修正主义文艺思想”,如郭小川的《望星空》、李何林的《十年来文学理论和批评上的一个小问题》及王昌定的杂文等均遭到批判。姚文元的《批判巴人的“人性论”》也赫然在列,这是一篇洋洋洒洒的长文,原载于《文艺报》1960年第2期,旨在对巴人的《论人情》进行集中的系统的批判。

巴人被遣返回乡,1970年摄于浙江省奉化市大堰村故居内。这是巴人最后的照片

文章开头,姚文元就指出:“一九五六年到一九五七年,巴人日志写过大量的杂文、论文,露骨地宣扬了资产阶级的人性论。他的文章中,资产阶级人性论表现得相当完整,又带有时代特点,可以说是社会主义革命和建设时期在文艺上的资产阶级人性论的一个代表。”对此,姚文元很熟练地给扣上了一顶大帽子:“文艺上的修正主义。”他恶狠狠地指出“资产阶级的人性论好象是一颗老鼠粪,掉到什么锅里都要搞臭一锅汤”。“巴人的资产阶级人性论,这样系统,这样猖獗并不是偶然的,它有深刻的阶级根源、思想根源和历史根源”。从阶级根源上挖,姚文元认为巴人的人性论“是一条资产阶级的文艺路线,文艺上的资产阶级路线是为资产阶级反社会主义的政治目的服务的”。从思想根源挖,姚文元认为“巴人的反动的人性论,同国际上现代修正主义者所鼓吹的为帝国主义利益服务的修正主义理论是一致的”。从历史根源上挖,姚文元认为“巴人的人性论,同在新文学史上我们曾经与之进行许多次斗争的人性论,特别是胡风、冯雪峰的人性论,是一脉相通的”。

当年的姚文元被称为“理论棍子”,打到谁,谁倒霉。从今天来看,姚文元的语汇是错乱的、强词夺理的,逻辑是荒谬的、霸道的,但在当时,姚文元代表的却是不容挑战的权威,是主流话语主流意识形态的代言人。为什么姚文元会选中巴人的《论人情》,对这篇文章大动干戈?这绝不是偶然的选择。在极左分子眼里,巴人推崇的“人性论”对于简单粗暴的阶级论无疑是一种宣战,对于极权者的文艺统治无疑是一种巨大的障碍。姚文元等文艺打手并不是胡乱挥舞大棒,他们是找准了目标和对象的。

1956年,叶君健、巴人、老舍、周扬(自左至右)访问印度回来途中在昆明合影

二、“反党文章”的真实面貌

巴人是因为他1950年代发表的杂文而招来灾祸的,那么,这些杂文到底写了什么?1959年12月,人民文学出版社反右倾学习办公室编印了《王任叔同志的反党文章选辑》。这本薄薄的小册子收录了巴人发表于1956年至1959年的16篇杂文,包括《论人情》、《给新港编辑部的信》、《以简代文》、《真的人的世界》等。作为批判材料,它编得似乎很仓促,既没有前言、编后记,也没有任何点评,页码装订也有不少错乱,但它所选的文章确实是很有代表性的。

巴人的这些杂文到底触犯了什么?应该说,这几篇作为批判材料的杂文,确实十分尖锐,敢想敢说,毫不留情地对社会生活的阴暗面进行了揭露和批评。巴人的杂文中记载了解放后发生的诸多不合理的现象,揭露了某些受极左思想侵蚀的党员干部的恶劣作风、官僚主义作风。这些事例鲜活、真实,有些简直令人触目惊心。即便是今天读来,我们也能够感到其中的锋芒所在。例如《关于“氏族社会”》一篇,巴人从一个通讯中看到某些铁路局职工三四十户人家住在一个大浴池里或大棚子里,男女老幼杂居,如同原始的氏族社会,甚至比他在印尼苏门答腊见过的博物馆里展示的氏族社会的生活都更不人道;而另一方面,一些干部的官邸却造得气象森严。又如《关于集体主义》一文,里面讲到四川某县有个学校,不管男女学生成年与否,一律不准谈恋爱,如有违反,就开大会斗争。还有个地方的一个报务员想要调整工作,被局长扣上“个人主义”的帽子,弄得走投无路……透过这些事例,这些现象,巴人深切地感受到某些拥有权力的人是“再也不把人当人了!”

在《真的人的世界——为鲁迅逝世二十周年纪念而作》这篇杂文里,巴人举了这样的事例:几个技校还没有毕业的青年,因为不安心工作,被单位领导上纲上线。青年们被逼着一次次做检讨,深挖思想根源,主持小组的指导人挖出了“他们的思想本质是四大家族思想”。这还不够,最后检讨的结果,19岁的青年团员何光瑞,被认为是这一批人的“小集团的指挥官”,成为集中火力的斗争对象。一直检讨到他自己主动给自己戴上了“耍两面派手段”、“卑鄙的资产阶级个人主义”等等帽子,并且分析出了“自己这种个人主义,如不彻底克服,就要走上高岗、饶漱石的道路:叛党,叛国,反人民,反革命”。这样还是被认为“不深刻”,何光瑞本人因此想到自杀……对此,巴人十分愤慨,由此他想到鲁迅先生曾总结几千年的中国历史是吃人的历史,是将人不当人的历史,是把人当奴隶当牛马的历史,巴人相信今天的中国是决不应当如此的,他在文章中写道:

“……真的,世界上再也没有其他东西,有象人这个存在的高贵了。但我还常常听人说‘在社会主义社会里,人是国家最宝贵的财产’。人还是等于财产。人等于财产,人也仅止于有使用价值了吧!那又谁来使用人以外的财产呢?国家吗?但国家也是人创造出来的。今天,人创造这个国家,为的明天出现了真正人类的世界——共产主义的世界,然后来消灭这个国家的。人就是这样个创造者,这样个造物主!而不是什么‘财产’!那么,我们之间,谁有权利对那些并没有侵犯别人,也没有侵犯集体利益的青年——真正人类的幼苗给予如此冷酷的践踏呢!

我要为我们已经创造了一个真的人的世界而纪念鲁迅。但我更期望我们应该以鲁迅的心为心,来对待孩子、青年和人!用鲁迅的话说,要‘将人当人!’”

我们知道,当年不少被批判的作品,本身也是极左思潮的产物,是极左分子的大棒胡乱挥舞的结果,不过是一场历史的闹剧而已。时过境迁,无论是批评者还是被批评者,都化作了历史的尘埃,被人们抛之脑后。巴人的杂文却不是这样,他的这些言说闪耀着独立思想的光辉。巴人相信惟有“人”才是最重要的。他对以集体的名义,以阶级的名义来否定个人的价值,践踏人的尊严,不把人当人的做法,表达了极度的愤慨。爱德华·萨义德在《知识分子论》中这样描述理想中的知识分子形象:“特立独行的人,能向权势说真话的人,耿直、雄辩、极为勇敢及愤怒的个人,对他而言,不管时间权势如何庞大、壮观,都是可以批评,直截了当地责难的。”从巴人的杂文中,我们就能看到这样一个伟岸的知识分子的形象。

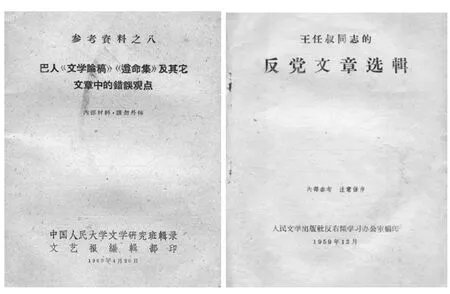

1959年巴人遭批判,这是当时编辑的批判材料

三、不应忘记的名篇

巴人是一位真正的文艺理论家,不会轻易盲从,更不会轻易地丢弃自己的信念。1960年4月中国人民大学文学研究班辑录的《巴人<文学论稿><遵命集>及其它文章中的错误观点》这本小册子,从文艺与政治、人性论、写真实、世界观与创作方法几方面,辑录了巴人文艺论著中的错误观点。从今天来看,这些被精心摘选出的错误观点,恰恰是巴人文艺理论思想的精华,是最为闪光的部分。例如第6页摘录了《文学论稿》中的一段,小标题是“共产主义就是要恢复真正的人性”,巴人写道:

“社会主义的建设以至过渡到共产主义社会,就是要把人不仅从阶级的物质束缚中解放出来,而且要从阶级的精神思想的束缚中解放出来。阶级社会给予‘人性’以阶级的烙印,共产主义社会就是要把人去掉阶级的烙印,而恢复真正的人性。这也就是马克思所期望的人们自己‘应当努力在更高的阶段上把小孩的天真的本质再现出来’的目的。……共产主义社会……将是无限丰富的人性的本质的表现,因之也将有更大的普遍性和更丰富的魅力。”

巴人早在1950年就得出了“共产主义就是要恢复真正的人性”这样的结论,令人肃然起敬。实际上,这本小册子中其他所谓“错误观点”,都表明了巴人作为一名文艺理论家,不仅有他的高度,更有他的深度,他继承了鲁迅的文学传统,他的文艺思想的出发点始终是“人”,是为了追求人性的自由和解放,为了维护人的尊严。所以,人们也就不难理解,面对日益僵化教条的文艺观念,巴人终于怒不可遏,写出了《论人情》这样的杂文,大声疾呼:“魂兮归来,我们文艺作品中的人情啊!”他指出,有些作者为了使作品为阶级斗争服务,表现出无产阶级的道理,就完全不通人情,而变得“矫情”。他认为文艺需要人情,他说:

“人情是人和人之间共同相通的东西。饮食男女,这是人所共同要求的。花香、鸟语,这是人所共同喜爱的。一要生存,二要温饱,三要发展,这是普通人的共同的希望。……其实,无产阶级主张阶级斗争也为解放全人类。所以阶级斗争也就是人性解放的斗争。文学史上最伟大的作品,总是具有最充分的人道主义的作品。这种作品大都是鼓励人要从阶级束缚中解放出来。或悲愤大多数人民过着非人的生活,或反对社会的不合理,束缚人的才能智慧的发展,或希望有合理的人的生活,足以发扬人类本性。这种作品一送到阶级社会里去,就成为捣乱阶级社会秩序的武器。但正是这些东西是最通达人情的。人情也就是人道主义。”

巴人的这些话都是真知灼见,体现了他作为一名知识分子,一位人道主义者的使命感和责任感。但在强调阶级斗争的年代,讲人情人性意味着坚持资产阶级世界观,不能坚定地站在无产阶级的立场上,意味着“失掉立场”。他对“人性”、“人情”的呼唤,最终为自己招来了可怕的厄运。

《论人情》在上世纪60年代前后遭到疾风骤雨般的批判,这是一个不应该被忘记的重大历史事件。正如胡风事件,以及“三家村”事件一样,当事人为了他们的信仰付出了极其惨重的代价,为后人留下了最真实的声音。所幸1979年,巴人被彻底平反,恢复名誉。然而,今天,巴人的这篇《论人情》却似乎被淡忘了。“文革”后文学界开始呼唤“人性”,钱谷融发表于1957年5月的《论文学是人学》被视为“人性论”的开山经典之作,却很少有人提到比它发表更早、在当年也更有影响的巴人的《论人情》。难道往事真的如烟了吗?如果真的是这样,那么我认为,这不是巴人的悲哀,而是我们的悲哀,巴人的杂文是不应被忘记的,巴人的《论人情》更是不应该被忘记的名篇杰作。

附录:巴人的遗嘱

说明: “遗嘱”写于1969年12月14日。据巴人(王任叔)手稿抄出,个别误字在[ ]内标注。

十一月十六日、十一月二十八日、十二月十二日,三次突然晕倒,大便失禁。第三次情况相当严重,耽时至十一时,尚未十分清醒,此后如何,很难逆料,为此写了几句话于后。

1、我的案尚未定下,自然是我自己最关心的,也是我亲属所关心的。我确已坦白交代了我的政治问题,除已交待的以外,再没有与国民党或国民党分子有所勾结。在这本子里,我写下了几桩可作反证的事,也可从这反证调查清楚。

2、我所有存款,都来自稿费,或稍有工资节余。主要稿费来自新文艺出版社《文学论稿》,一查账即可明白;绝对没有过所谓金元券。我五三年上缴存款二万;说五四年地安门银行报告我去兑换金元券;此中似有线索可探。我于四八年九月间同许立一起潜入解放区,不仅可向许立查证,而且进去时过下关遍身搜查,连表都会被没收,根本无重要东西可带。当时统战部付[副]秘书长童小鹏也可作证。

3、六六年八月我又上缴一万五、六千元,当时我对杨祖功说:“存款原来是合法的,但是不合理的,这是社会主义社会中资产阶级法权观点的残余。”六八年间,我又将三千多元存折上缴。之后,我本为自动减薪节余的约一千多元给冻结起来。(我准备运动后期上缴的)。上述这些款项,自应归还国家和人民,不应为我亲属所有。

4、今年三月间,准备下放;曾建议将家中家具及书籍等上缴公家。后,我和马兖生分别得到通知:“个人的东西还是属于个人的,公家不要这些东西。这不像运动初期,冻结了一些东西。”但我认为,公家还是可以作主处理。如果公家认为可由我亲属处理,我就指定王克平代为处理。

在处理书籍时,如果我奉化中学的图书馆缺书,可尽量选择拿去。说是参加革命吧,我是从那里教书时开始的。

5、遗憾的是不能完成我希望搞的《印尼历史》,也是对人民欠下的一笔债。

7[6]、如果允许的话:死后火化,分骨灰为二瓶,一送我出生地大堰,在我们宅后竹山上埋下,一投之于海,——我依然关心印度尼西亚的革命胜利!

毛主席万岁万岁万万岁!

王任叔 十二月十四日