怀念老友闻山

冯姚平

春天来了,当五月的鲜花开遍原野的时候,闻山已经离开我们两年了。闻山是我的老朋友,我们是在1944年相识的。那一年我8岁,在西南联大附小上学,他17岁,是西南联大的学生、联大新诗社的成员。

西南联大新诗社的学生诗人

那时,联大同学成立了许多文艺社团,团结了大批同学中的文学爱好者,我的父亲冯至常常应邀参加他们的活动,如每逢“五四”和鲁迅逝世纪念日参加他们的聚会,在会上作报告,给他们的刊物投稿等。1944年4月,一些爱好新诗的青年组成一个生动活泼的团体——新诗社。父亲热情支持他们,有时还带我一同去参加他们的活动。记得一天晚上,来了好几个青年,其中有沈季平的三哥沈叔平。他们来接父亲去参加活动。大家有说有笑,簇拥着父亲在前面走,只有沈季平和我说着话,拉着我的手在后面跟。黑灯瞎火的,路也坑坑洼洼,很不好走,我走得慢,后来他索性把我抱了起来。到了一个什么地方我不清楚,只见闻一多伯伯(新诗社的导师),坐在一只有扶手的大椅子里,我父亲坐在旁边的椅子上,其他人则或蹲或席地而坐地围在前面,专心地听闻伯伯在讲什么。昏暗的灯光照着一张张年轻的、兴奋的脸,这情景好像还在眼前。我就这样认识了闻山。当时他给我的感觉就像一位和气的大哥哥,并没有把他和前面走的联大同学等同起来,顶多认为他是一个“小字辈”,甚至以为他是跟着哥哥来的,却不知他已是一位青年诗人了。我后来才知道,在一次新诗社的聚会上,闻山(沈季平)把自己的一首诗送请闻先生批评,闻先生很快地看了一遍,马上就举起朗诵起来:“山,滚动了!……”。事后这诗稿被推荐给昆明《扫荡报》发表,又被闻先生编入了《现代诗抄》。记得当年在昆明,卞之琳伯伯常来我家,一来就坐在桌前,用父亲从德国提回来的打字机打字。原来那时他正和闻一多伯伯协助英籍教授白英将《现代中国诗选》翻译成英文向国外介绍,想必其中也有闻山的这首。我想他选“闻山”做笔名大概就是为了纪念自己的这位引路人的。从此我们成了朋友,用我父亲的话说:“在(新诗社)这样的气氛中,闻山和我很快就熟识了。不但和我个人,而且和我小小的全家。”

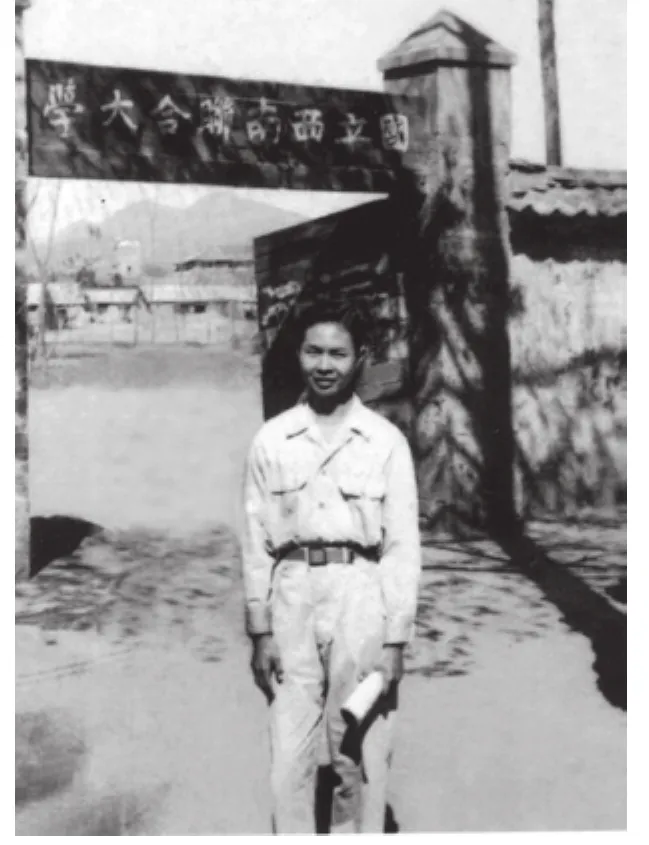

1945年闻山由印度回国后在西南联大校门前留影

应召赴印从军,历经磨难重返清华复学

后来,战事紧张,日寇攻陷桂林,打到贵阳附近的独山,并进入了滇西,为加强在缅甸的中国军队的作战力量,政府号召“十万知识青年从军”,联大校方也支持。我们这位热血青年怎能无动于衷呢,在和新诗社的何达等同学在校园里转圈子议论了两夜后,他决定上战场,还天真地幻想要团结同学去改造旧军队。临走时,闻先生给他写了“不入虎穴焉得虎子”8个篆字,我父亲则写信给他说,这是他重要的“决断”。他们乘运输机飞越野人山,到达印度,成立“中国驻印军暂编独立汽车第一团”。他们很快学会了开车,两人负责开一辆十轮大卡车,奔走在日夜繁忙的军事运输线上。这中间在艰苦的条件下,他不断地写诗、写信,寄给闻先生,也寄给我父亲。

战局扭转,他们终于回国了,在中美军官的带领下,开着车,沿着史迪威公路,从印度经缅甸,走了11天才回到昆明。记得那时候,我们这群沉浸在对胜利热切期望中的附小学生每天放学后不忙回家,站在环城马路旁边看,看接连不断开过去的军车。我们欢呼雀跃,一个个翘着大拇指,用昆明话向车队高喊:“老美,顶好!”这中间应该也有闻山的一辆吧。他曾送给我一张照片,穿着美军军服站在联大校门前,脸上洋溢着欢悦的笑容。重返联大,是多么大的幸福!然而,接踵而来的是“一二·一”惨案同学被屠杀和恩师闻一多先生的被害。

我再次见到他,已经是解放后,他来中老胡同我们家,好像父亲当时不在北京,他向母亲述说着在家乡坐牢的情况。原来胜利后他复员到清华大学上学,积极参加“反饥饿﹑反内战”大游行,组织退伍军人大队,后来因患肺病回家乡休养。不料同学们寄来的学运宣传资料在白色恐怖下被查出,他被抓进监狱。先在当地关押,又被押解到广州“特别刑庭”,受尽折磨,病情加重。广东解放后他身体逐渐恢复,才得以回北京重返清华复学。我记得,他和母亲对面坐着,指着身下沙发灰褐色的木头扶手说,监狱的米饭就是这个颜色,而且发霉,还掺杂着石粒、老鼠屎。

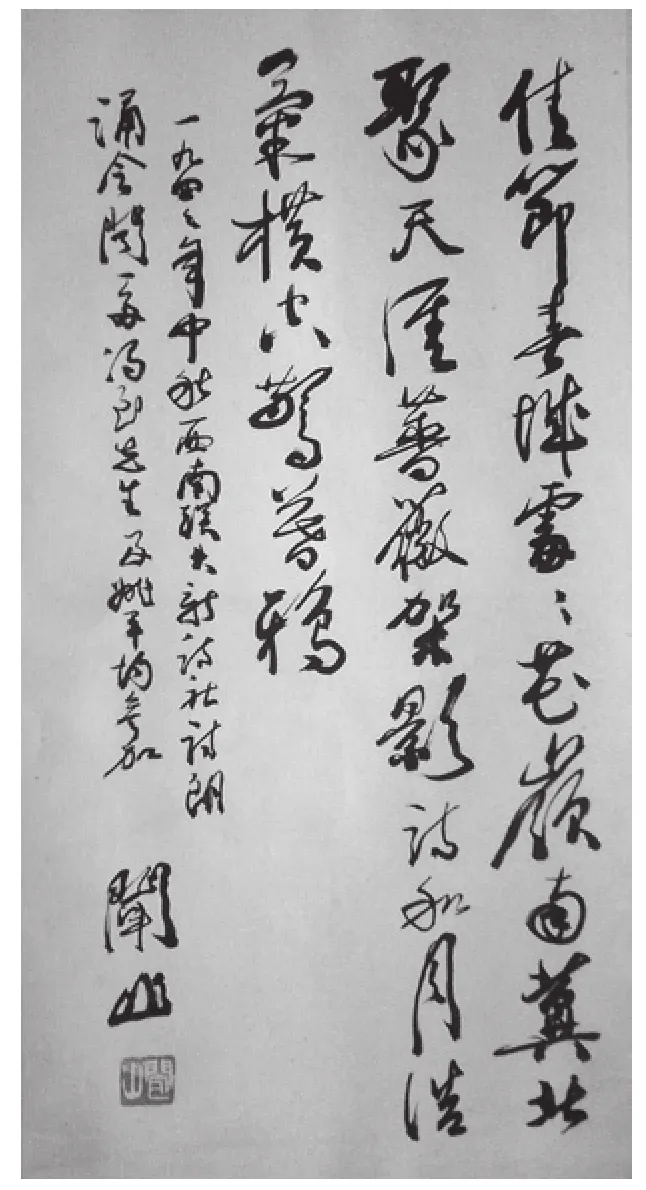

闻山为冯姚平写的条幅,上书《忆西南联大诗会书呈冯至先生》一诗

不改诗人性情,践行西南联大精神

以后很长时间我没有再见到他。但是他和父亲一直有联系。运动多,大家都不轻松,工作又忙,见面的机会很少,但每次遇到一起,闻山总是敞开胸怀,跟父亲谈论诗和文艺上的一些问题,谈他的看法和主张。虽然关于诗,他们两人的观点并不完全一致,但不影响他们的交流、讨论。特别是当回忆起在昆明度过的时日,那是常谈常新的话题,父亲说,和闻山的每次见面,好像都带来了当年新诗社的气氛。为纪念这段友谊,闻山有《忆西南联大诗会书呈冯至先生》一首,诗曰:“佳节春城处处花,岭南冀北(闻山是广东人,父亲是河北人)聚天涯。蔷薇架影诗和月,浩气横空惊暮鸦”。说的是1944年中秋节的晚上,新诗社在荒芜了的英国花园举行月光晚会的事。非常荣幸当时我也在场:小树林里,月光之下,大家在草地上席地而坐,热烈讨论,纵情朗诵,那情景,好不令人留恋。后来,我父亲回赠他一首《为〈闻山百诗书画展〉题诗》:“老年记忆多疏淡,苦乐昆明总未忘。权势压人激义愤,贫穷伴我启思量。家乡久别天涯远,诗社结交情意长。放眼湖山驰幻想,春城处处有花香。”

上世纪80年代父亲退居二线后,能自己支配的时间多了些,闻山的来访也多了起来。翻阅父亲的日记:“闻山来,畅谈,共吃午餐,餐后又谈了许久才去,向我介绍了两篇报告文学。”“ 下午三时半,沈季平来,赠蚝油一瓶,畅谈广州及他的家乡高州种种奇闻怪事。并示我他在《散文世界》第9期发表的杂文,方成漫画。留吃晚餐。”“晚沈季平来,他刚从海南岛回来,谈了些‘败家子现象’”这样的记述很多。我和他见面的机会也多了起来。多年不见,他还是那样激情似火,嫉恶如仇。他跑遍祖国各地,他写诗、写散文、写报告文学讴歌祖国山河的壮丽,赞颂劳动人民的创造,通过深入的思索,提出自己的看法。他从家乡茂名回来,兴高采烈地给我们描述昔日荒滩怎样建成了现代化的石油城。从河南回来,拿给我们看的是关于河南新乡刘庄人工诱发根瘤组合菌液拌种的大田推广实验的报告,他奔走呼吁,帮助推广这种技术。他认为他的笔有责任给为社会主义建设献身的人们做些记录。每逢此时父亲总是津津有味地听着,有时谈话时间长了,怕老人太累,我们姐妹想劝他们打住,父亲说:“你们别管,听沈季平说。”是的,父亲年纪大了,走不出去,眼睛不好,不能多读,可是对国家的事﹑老百姓的事非常关心。闻山也常义愤填膺地谈到社会上一些奇闻怪事和日渐增长的不正之风,父亲听了,忧患重重。看他心事这么重,我和妹妹劝他,你这么大年纪了,管不了这么多事,注意养好身体,别忧国忧民了。他马上顶回来,“不行,我是诗人,诗人就是忧国忧民的”。是啊,闻山也是诗人,不让他忧国忧民也是不可能的。

1984年,闻山拿来一册他编好的散文集,要父亲为他写序,大概他认为父亲和他是彼此相知的。父亲很少为别人写序,一旦要写,绝不敷衍,一定要把人家的书研究一番,才能下笔。闻山的文章感情真挚,笔调深沉,所提及的山水﹑人物:胜似故乡的昆明,难以忘怀的西南联大,对故人闻一多、朱自清、李广田、吴晗、赵树理、侯金镜的怀念,都在父亲心中引起强烈的共鸣。父亲怀着深情写好序,交给闻山。书稿送出,几年过去,如石沉大海,杳无音信。但闻山毫不气馁,仍然怀着更旺盛的激情继续跑下去,坚持不懈地写下去。1988年,他把近年写的报告文学及散文补充一些进来,父亲在原序的后面续上一段,又为他写了一篇《闻山散文集》序。20多年过去,仍然是“有序无书”。我真不知道这是怎么回事,难道他写的那些内容“不合时宜”了吗,难道我们的时代不再需要提倡这些精神了吗?

他的心脏不好,我们给他打电话的时候,他不是刚从医院出来,就是又到外地去了,谈起外面的事来感触颇多,又很激动,我和姚明总是劝他。2007年7月收到他的信:“我前一段心脏功能突然猛降,两次急诊,相当危险,因为累过了头。写联大新诗社的文章写了一小半便搁笔了!以后不能多管闲事了!得小心点,否则很多该写的没写就永远消失了。散文集、诗集都没有出世,真对不起闻、冯、朱、李几位好老师!”

这几年,他奔走呼吁,强调要在青年中传播和弘扬西南联大精神,要发动广大青年参加到继承和宣扬联大精神的活动中来。我想,我们能理解他的心情,这里有他自己成长的切身体会。1943年,16岁的沈季平高中毕业离开饱受日本飞机蹂躏的家乡,满怀报效祖国的决心和对敌人的仇恨,来到西南联大。他在这里受教育,在这里成长,在西南联大爱国、民主、科学的大环境中形成了自己的人生观、世界观。作为“流亡学生”,他见到了体验到了老百姓的贫穷、苦难,作为远征军的一员他经历了战争的惨烈。他和绝大多数联大师生一样“经历了一个从‘救国’、‘报国’、‘为国’到‘爱民’、‘为民’、‘忧民’的过程,认识到‘爱国’的前提必须是‘为民’,坚持把‘爱国家’和‘为人民’紧密结合起来”。读到王景山先生探讨“联大精神”的这段话,我的心里更明朗了,闻山坚持不懈的所作所为不正是这种“爱祖国,为人民”联大精神的表现吗?

闻山(左一)与冯姚平(左三)、龚炳铮(右一)及冯姚平孙女(左二)在北京金山陵园拜望冯至、姚可崑教授墓

2011年4月末,伴着清华大学百年校庆的欢跃,传来闻山突然逝世的噩耗。惊愕、难过、惋惜、遗憾,各种情感交织着,想到凝聚着他心血和感情的著作始终未能出版,我心中莫名的郁闷。我去看望他的夫人王荣凤,闻山走得太急促,使她不知所措。她悲痛,她无助,她惦记的头件大事就是完成闻山的遗愿——出书。面对她的苦痛,我无以为助,此时任何的劝慰都是苍白的,我只有静静地听她倾诉,或许能在心理上为她分担一点。令人兴奋的是听说闻山散文集《紫色的雾》,和他的诗书画集《山,滚动了》,以及文艺美学评论集《诗与美》近日要出版了,我衷心感谢促成此事的人们。荣凤夫人可以安心了,我们可以以此告慰闻山的在天之灵。我也向冥冥中的父亲报告,现在是“有序有书”了。