我国海洋渔业转产转业政策导致的双重困境探析

——从“过度捕捞”到“过度养殖”*

同春芬 黄 艺

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛 266100)

我国海洋渔业转产转业政策导致的双重困境探析

——从“过度捕捞”到“过度养殖”*

同春芬 黄 艺

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛 266100)

近年来,随着海洋资源开发利用程度的不断提高,海洋捕捞强度日渐超出海洋渔业资源的生态资源承载能力;中日、中韩和中越三个渔业协定的签署生效及海洋专属经济区制度的实行,导致海洋作业渔场逐渐减少,海洋渔民面临失业的凤险。在上述内部矛盾与外部规则的双重压力下,我国政府开始在沿海地区普遍实施海洋渔民转产转业政策,旨在减小海洋捕捞强度,实现海洋渔业资源的可持续利用。这对于改变海洋渔业资源无偿、无序、无度的开发利用现状以及保护和增殖渔业生态资源起到较大的促进作用,减船转产效果明显。然而,渔民弃船后大多转向了海水养殖业,致使海洋渔业陷入高密度、超容量的“过度养殖”困境,海水养殖资源供需矛盾进一步加剧,海洋渔业生态环境日趋恶化。鉴于此,从改善渔业管理制度入手,逐步舍弃传统的“投入控制”管理模式,引入“产出控制”管理模式,将成为有效控制捕捞和养殖的产量,进而“双管齐下”走出双重困境的合理、有效选择。

海洋渔业资源;过度捕捞;过度养殖;转产转业政策;隐性困境

随着《联合国海洋法公约》的实施,《中日渔业协定》、《中韩渔业协定》和《中越北部湾渔业协定》的签署生效以及海洋专属经济区制度的实行,导致海洋作业渔场明显减少,大批渔船将要从原渔场撤出,渔民面临失业的危险,我国的海洋渔业政策遭遇了前所未有的外部压力。另一方面,由于环境污染和过度捕捞,我国海洋渔业生物资源严重衰退,海洋捕捞业的优势逐渐丧失,大批捕捞渔民面临失业的压力。迫于双重压力,渔民减船转产的政策随之出台。2002年11月12日,农业部《关于2003-2010年海洋捕捞渔船控制制度实施意见》,标志着中国海洋捕捞渔船船数和功率数从“九五”计划期间的“总量控制”阶段进入了“总量压减”的新阶段。“我国将有3万多艘渔船从原有渔场撤出,30万渔业劳动力面临转产,每年将损失160万吨渔业产量”。[1](P96)2003年,财政部和农业部颁发《海洋捕捞渔民转产转业专项资金使用管理规定》,进一步细化了我国海洋捕捞渔民转产转业的政策尤其是财政方面的政策。由此,渔民转产转业的一系列政策在沿海地区普遍实施,而且,政策实施的效果已经显现,捕捞产量呈现负增长,渔船及捕捞渔民数量有了大幅度减少。然而,海洋渔民转产转业政策是否从根本上扼制了“过度捕捞”?是否有效地保护了海洋渔业生态环境?本文根据2000(2011年《中国渔业年鉴》和《中国渔业统计年鉴》①的相关数据,分析了海洋渔民转产转业政策实施的显性效果、隐性困境及面临政策问题。

一、海洋渔民转产转业政策的显性效果

沿海各地渔民转产转业政策实施近十年来取得了一定的效果,我国的渔业、渔民、渔村的状况都发生了巨大的变化,主要体现在水产品产量的变化、渔船数量的变化、渔民人口及渔业劳动力数量的变化、渔民家庭收入的变化等各个方面。海洋生产渔船的大批量减少是最为明显的,因为控制和减少渔船的数量是这一系列政策的直接作用对象,所谓的“转产转业”实际上就是从“减船控船”开始着手实施的,渔船的减少数量就是政策所要达到的具体指标。而由此直接导致的其他的一系列变化就是海洋水产品产量的变化、海洋渔民人口与劳动力的变化以及海洋渔民收入结构的变化。这一系列变化虽然没有直接出现在政策的指标当中,但却是由渔船减少所直接导致的。在此基础上,近海海岸的环境状况、生态系统也将发生一系列变化。由渔船减少所导致的以上两个层次的变化是否有利于海洋渔业的可持续发展则有待考察。

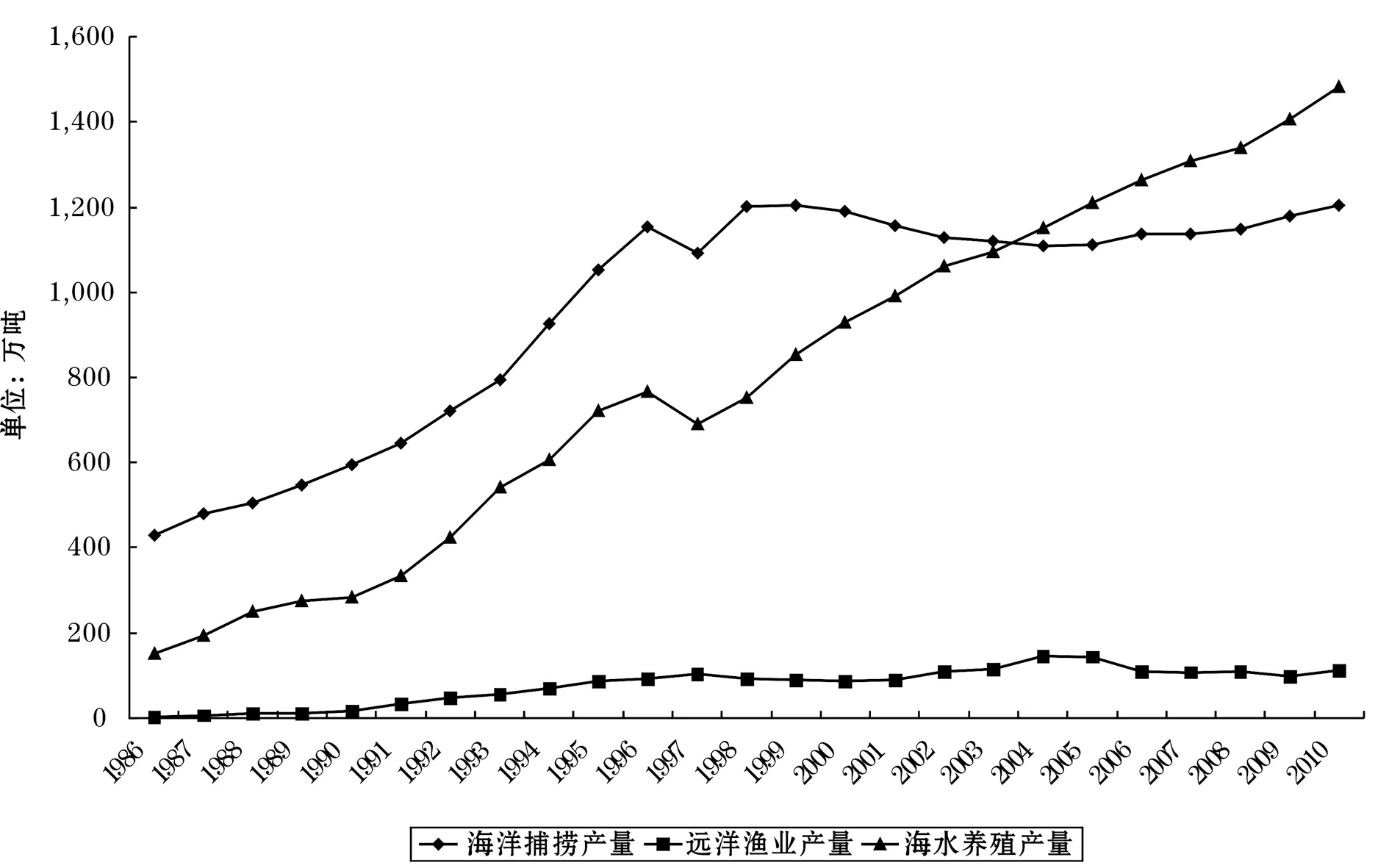

(一)海洋水产品产量的变化

总的来看,在实施渔民转产转业政策以来,海洋水产品的产量的变化呈以下特点(见图1):海洋捕捞水产品产量在1999年后逐年缓慢下降后持平,近几年基本保持零增长与负增长;海水养殖水产品产量逐年上升,并持续增长趋势;远洋渔业水产品产量在政策实施初期即2003年开始大幅度增长,近三年来逐年减少。

图1 海洋捕捞、海水养殖、远洋渔业产量变化注:数据来源于《中国渔业年鉴》(2000-2010年)、《中国渔业统计年鉴》(2000-2010年)

可分三个阶段来分析其变化的主要特点。第一阶段(1986-1996年),从海洋捕捞产量和海水养殖的产量变化上看,这一阶段海洋捕捞产量、海水养殖产量和远洋渔业产量都呈现逐年大幅度上升的趋势,其主要原因可以有以下两点:一是随着经济增长和人民生活水平的普遍提高,对于海洋水产的需求量不断上升,进而促进了水产品市场的扩大;另一方面是科学技术的发展,使捕捞技术也不断提高,提高了捕捞的生产率。

第二阶段(1997-2003年),在这一阶段,海洋捕捞产量和远洋渔业产量基本处于零增长和负增长的状态,这一阶段还没有开始实施转产转业的政策,因此这一阶段产量持平或减少并不是因为转产转业的政策所导致的。海洋捕捞产量减少的主要原因应该是由过量捕捞导致渔业资源开始出现减少甚至枯竭。而远洋渔业产量持平的主要原因可能是远洋捕捞技术在这一阶段并没有较大的提高,所以产量没有显著的提升;或者是这一行业的利润值并不高,因此有部分远洋捕捞从业者退出了这一行业导致的产量下降。

第三阶段(2003-2010年),这一阶段开始逐步实施了渔民转产转业政策,虽然政策文件中的考察指标是减船控船的数量,但是其对产量是有着直接的影响的。从海洋捕捞和海水养殖的产量的变化上来看,二者在转产转业政策实施以后没有较大幅度的变化,依然是按照原来的走势发展。从远洋渔业产量上来看,2003年到2006年这一阶段有一定的提升,后又降回到几乎和原来一样的水平。这样的变化表明在政策实施之初,由于政策鼓励捕捞渔业向远洋渔业的转型,有一批人进入此行业发展,但是经过几年后发现利润太少、技术不足或者其他原因又退出了远洋渔业的行业。而海水养殖产量一直是处于上升状态,除了其行业自身发展比较稳定的因素之外,也有转产转业以方面的因素,因为由捕捞渔民转为养殖渔民也是转产转业的主要路径之一。

产量的变化体现了转产转业的主要方式之一就是从捕捞向养殖转变。这种方式是渔业内部的转化方式,属于转产方式中最为便捷、最快速的一种方式,因此各沿海省、市、地区几乎都会采取这种方式。从产量的变化上来看,这一措施取得了明显的效果。而远洋渔业同样作为转产转业的路径之一似乎并没有明显的变化。从总体上看,转产转业并没有给海洋水产品产量带来非常明显且较大的影响。

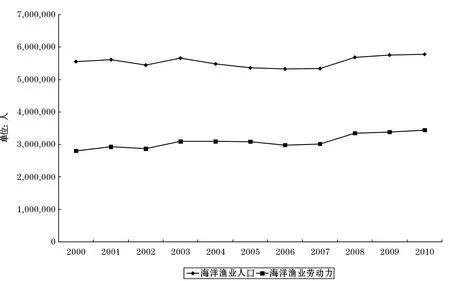

(二)海洋渔业人口及渔业从业人员(渔业劳动力)的变化

渔业人口并不等同于渔民,渔业人口的范围要大于渔民,而渔民是渔业人口的主要组成部分。因此渔民转产转业所导致的渔民数量的变化对渔业人口的变化有很大的影响。本文所说的渔业人口是指“依靠渔业生产和相关活动维持生活的全部人口,包括实际从事渔业生产和相关活动的人口及其赡(抚)养的人口”。[2](P120)渔业从业人员(渔业劳动力)②是指“全社会中16岁以上,有劳动能力,从事一定渔业劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。包括渔业专业人员、渔业兼业人员和渔业临时人员”。[2](P120)

减船控船政策最先引起的就是人口和劳动力数量的变化(如图2所示),概括来说是“先减少,后增加”的趋势。2003年开始实施渔民转产转业政策以来,海洋渔业人口逐年大幅度减少,在2006年达到最低值后,2007年开始逐年大幅度上升。渔业人口尤其是海洋渔业人口主要的谋生工具就是渔船,渔船的减少必然会带来大批渔业人口丧失生活来源,因此必然会导致一大批渔业人口被迫转产转业。但是,渔民的就业转移总是双向的。“对于捕捞业来说,既存在渔民的转出问题,也存在着外来劳动力的转入问题。目前,对于存在大量过剩人口的中国农业来说,由于从事渔业的收入要明显高于从事种植业,在比较利益的诱导下,农民就存在向渔业转移的客观动力。”[3](P212)在实行转产转业政策之前,整个海洋渔民群体的总量可以一个动态平衡的状态,在有渔民面临生产困境而转产转业的同时,仍有其他行业的人口(如农民、外地务工人员)在不了解渔业发展状况的情况下加入到渔业行业,也就是说,人口离开和进入渔业的过程是同时进行的。在实施了转产转业的政策之后,渔民数量在短时间内锐减,打破了这一动态平衡,因此呈现渔业人口急剧减少。随后,因为减少的人口数量过多而产生了短缺,为了维持这一平衡就会再有一部分人加入到渔业人口当中,这一部分人包括转产之后返回的渔业人口以及其他行业新加入的渔业人口。因此,从2007年达到最低值后,海洋渔业人口开始逐年大幅度上升。

图2 海洋渔业人口、劳动力变化注:数据来源于《中国渔业年鉴》(2000-2010年)、《中国渔业统计年鉴》(2000-2010年)

海洋渔业劳动力的数量变化有以下特点(见图2):2003年开始基本持平,呈现“零增长”趋势,2006年达到最低值,从2007年开始逐渐大幅度上升。这与渔业人口的数量变化非常相似。2003年开始的持平与下降主要是由于减船控船的政策所导致的劳动力下降。而自2007年开始大幅上升的原因可以从两个方面来分析。一方面是海洋渔业人口的上升所带动的劳动力数量上升;另一方面则是海洋渔业劳动力的内部构成发生了变化所导致的综合结果。

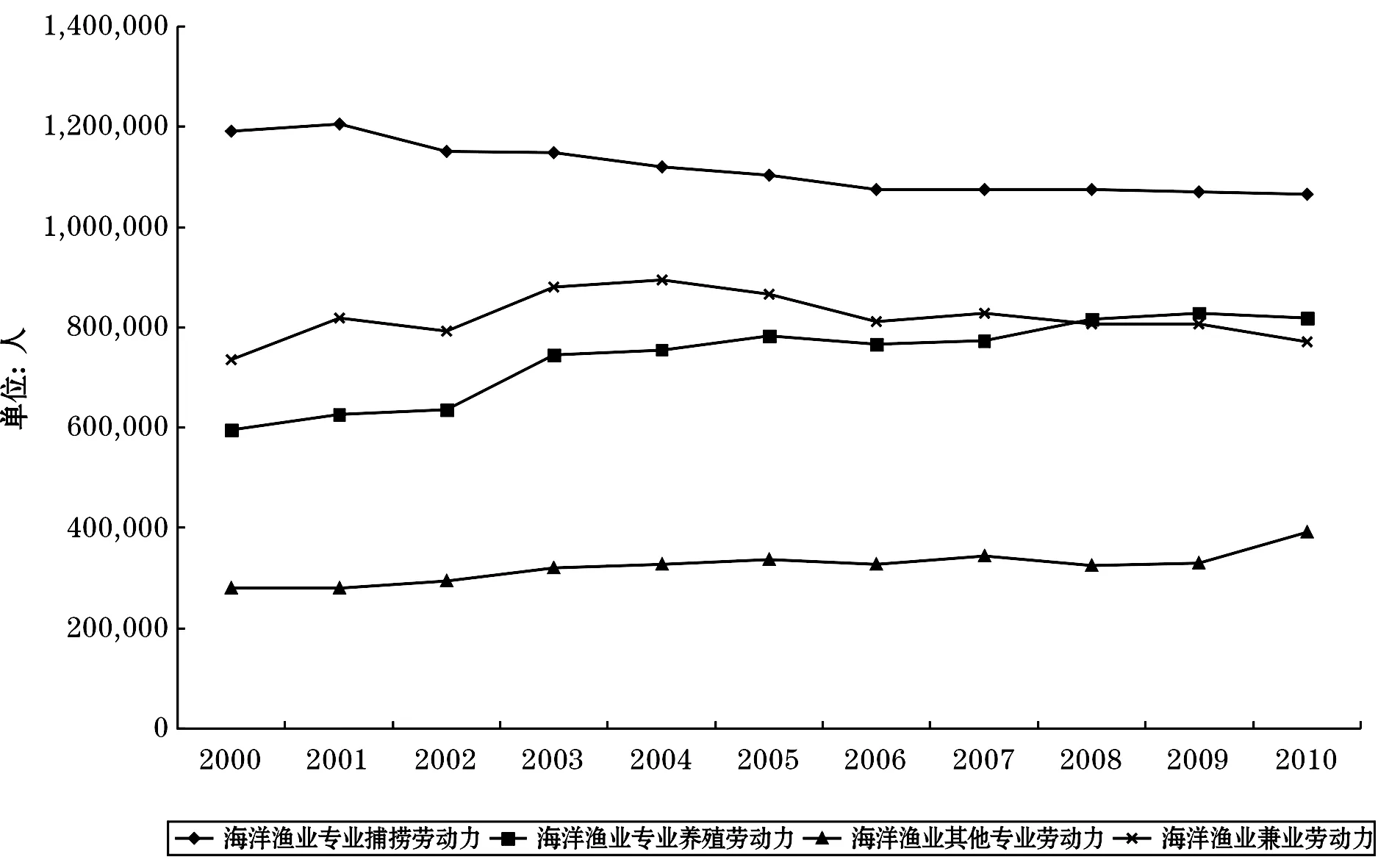

海洋渔业劳动力主要由两个方面组成:海洋渔业专业劳动力、海洋渔业兼业或临时劳动力。其中的专业劳动力则包括专业捕捞劳动力、专业养殖劳动力和其他专业劳动力。各部分劳动力的变化如图3所示。

图3 海洋渔业各类型劳动力变化注:数据来源于《中国渔业年鉴》(2000-2010年)、《中国渔业统计年鉴》(2000-2010年)

从海洋渔业劳动力各组成部分的数量变化上来看,转产转业政策实施以来,专业捕捞劳动力始终高于其他类型的劳动力人数,但其变化是呈下降趋势的。专业捕捞和兼业劳动力的数量是呈下降的趋势,而专业养殖和其他专业劳动力的数量是呈上升的趋势,且上升的总量要大于下降的总量,所以海洋渔业劳动力的总量在后期呈现上升的趋势。从劳动力结构的变化中同样可以看出两个方面的特点:一是捕捞劳动力仍旧是渔业劳动力的主要力量,由此可以推出海洋捕捞业在海洋渔业当中仍占主导地位;二是由捕捞渔业向养殖渔业转变是渔民转产转业的最主要主要的方式。另外还体现出一个特点就是专业劳动力数量的上升和兼业劳动力数量的下降。一种情况是原来兼职从事渔业生产的人转而变成专业从事渔业生产,另一种情况是新加入的渔业劳动力大部分直接进入专业渔业生产,而少部分兼职从事渔业生产。不管是那种情况,都表明了一个结论:渔业劳动力的总量在上升,尤其体现在专业劳动力、专业养殖劳动力方面。

二、海洋渔民转产转业政策的隐性困境

从上文的统计数据上来看,我国的渔业正处在不断发展的过程中,尤其体现在养殖水产品产量方面。海洋渔民转产转业政策实施以后,海水养殖的发展成明显的上升趋势,发展势头强劲,同时,海洋捕捞得到了有效的控制,这明显达到了政策“表面”的预期效果。但是,在政策显性效果的背后,隐藏着政策制定和实施中的问题及其导致的隐性困境。

(一)“过度捕捞”和“过度养殖”的双重困境

实事求是地分析,我国海洋渔业资源日益枯竭的局面并没有明显改善,渔业劳动力总量也没有明显减少,过度捕捞、过度竞争仍是渔业常态,高密度超容量的海水养殖致使渔业水域环境恶化、养殖自身的污染加剧、养殖品种种质退化等问题日益突出。这与当初所确定的渔民转产转业的预期目标相比,仍有相当大的差距。海洋渔业的“过度捕捞”问题还没有有效地解决,却又带来了“过度养殖”的新问题。这样就使海洋渔业陷入“过度捕捞”和“过度养殖”的双重困境。

众所周知,“海水养殖是一种严重依赖区域海洋资源和环境来投入产出的产业,是建立在对海洋资源直接开发利用和对环境依赖的基础上,具有很高的空间、资源、环境依赖性,其发展明显受到特定海域资源环境容量的制约。”[5](P1)在某种状态下,海洋资源的供给能力与海洋环境的容纳能力都是相对稳定的,尽管人类开发利用海洋的活动会对海洋系统造成一定的压力,但只要其强度在海洋可承受范围内,就能维持海洋系统的平衡和稳定,但是,如果人类活动的强度超过了海洋系统的自我调节能力,其平衡就会被打破或失衡,从而引发一系列问题。以我国减船政策为例,该政策实施的初衷是为了压缩过剩的渔业捕捞能力,加强对渔业资源的养护,目标是通过渔船收购及渔获努力量的减低,在渔获能力及可利用资源之间寻求并维持一定的平衡状态。[4](P159)但是,如果照目前的趋势发展下去的话,不仅在海洋捕捞方面无法达到“渔获能力和可利用资源的平衡状态”,在海水养殖方面又会造成新的“不平衡状态”。这样两种“不平衡状态”共同导致了海洋渔业的“双重困境”。

(二)双重困境的政策原因

导致我国海洋渔业面临捕捞和养殖“双重困境”的原因是多重的,但是,转产转业政策作为政策因素,对于“双重困境”的形成具有不可忽视的作用。这里并不是过分强调政策的负面作用,退一步说,即使没有“双转”政策,海洋渔业可能也会由于资源、市场、劳动力等各方面的原因陷入这种“双重困境”,如此来说似乎并不应该归咎于政策因素。但就算这一说法合理,“双转”政策也从一定程度上加剧了海洋渔业陷入“双重困境”的速度,使之更加明显地显现出来。因此,不可否认,“双转”政策在海洋渔业陷入“双重困境”的这一问题上具有直接的因果关系。而这一因果关系,可以从政策的制定和实施两个过程来分析。

首先,从政策的制定方面来看,我国的海洋渔民转产转业政策制定的比较仓促的,存在准备不足的问题。如前所述,我国沿海渔民的转产转业的直接诱因来自于内外两个方面:外部原因是三个双边协定的签署实施。内部原因是工业化和城市化导致的沿海传统渔场大幅度收缩以及工业废水和生活污水的排放使近海区域内的海水质量不断下降,进而破坏海洋生物的生存环境,导致近海的渔业资源不论是种类还是数量都有所下降,捕捞业面临着“船多、海小、鱼少”的突出矛盾。与此相联系,我国沿海渔民转产转业的内部原因也有两个方面:一是随着现代科技的发展,捕捞技术不断更新提高、捕捞渔船捕获量不断加大,使总的捕捞能力不断上升,加快了捕捞周期,同样造成了渔业资源的枯竭,捕捞渔民面临前所未有的生存发展困境,具体表现在捕获量不断下降,大批大马力渔船望洋兴叹,大部分渔民的收入和生活水平呈下降趋势,部分渔民生活拮据窘困,亟待寻找解决途径,捕捞渔民不得不做出理性选择。二是随着市场经济的逐步完善,海洋渔民在沿海高速经济发展和繁荣中不但没有享受社会发展的成果,反而出现生活与生计状况下降的问题,而且,渔业发展与资源生态环境之间、渔民权益保护与区域经济发展之间、现有渔业增长方式与发展现代渔业要求之间矛盾突出。正是在这样一种既有外部规则压力又有来自内部矛盾的“双重压力”下,我国政府开始实施旨在降低海洋捕捞能力,实现海洋渔业资源永续利用为目的的转产转业政策。因此,我们既可以将该政策理解为一种“环境政策”,也可以理解为一种“产业政策”。所以,从这一点来看,这一政策的最终目标不仅要体现在渔业产业的改善方面,更要体现在海洋环境的改善方面。即政策目标应该既有“产业目标”,又有“环境目标”。

与世界渔业发达国家相比,我国渔民转产转业问题出现的比较突然,属于典型的突发性转产,并且是在常规性转产还没有充分展开的情况下,就遭遇了突发性转产。[6](P122)从这一点上来开,我国的渔民转产转业政策在制定颁布前的准备阶段是比较短的,政策的颁布显得比较仓促。也就是说,“双转”政策的准备工作是不足的,缺乏长期的调研、论证、试验、评估、公示等过程。这可以看成是政策某种程度上的“先天不足”。这种先天不足体现在,在政策指标设定时基本只有“减船多少”的指标,考察政策效果时也基本考察这一指标。这是一种“只看眼前效果,不看长远效果”的考察方式。船确实是减少了,但是渔民人口变化多少、渔业从业者变化多少、水产品产量变化多少、海域使用面积变化多少等等与海洋渔业息息相关的指标并不在考察范围内。而且,这种政策也是一种“只看结果,不看过程”的考察方式。政策并不明确指出“往哪里转”,是继续从事渔业相关产业还是完全脱离水从事非渔业生产,是仍在海岸还是进入内陆发展,是按渔民自身意愿还是看地方政府意愿?这些内容并没有在总的“双转”政策中体现。既然这些内容在国家总体政策中没有具体的说明,那么就需要地方政府的制定具体的实施细则时进行说明,这就给政策实施阶段埋下了隐患。

其次,从政策时实施角度来看,不管是政策实施的主体还是客体,都从自身利益考虑,使政策实施偏离了原来的方向。“双转政策”在实施过程中主要涉及的群体就是地方政府和渔民,而这两个群体各自都有对“双转”的想法。地方政府的想法是对上的,即要完成上级下达的政策任务、在限期内做到各项政策指标的达标,甚至“超标”或“超额完成任务”。因此,地方政府不会把渔民生活、海洋环境作为政策实施过程的最主要考虑的因素,主要考虑的因素是达标的数量和达标的时间。而对渔民尤其是海洋捕捞渔民来说,资源枯竭的客观现实迫使他们在主观上其实是接受转产转业的。但是,他们从自身的利益出发会考虑到“双转”的成本问题、对传统的传承问题、自身技能的问题、后续发展的问题、面临的风险问题、情感依赖等等各种问题。有些渔民在考虑这些问题的时候很可能就会从内心上不支持“双转”政策,或者尽管接受了也不愿意和原来相差太远。

综合上述各种影响因素,无论是对于政府,还是对于渔民而言,减船转产最直接、最容易、最快捷、最方便的方式就是转向海水养殖。而对于大规模地发展海水养殖产业缺少科学的规划、论证和准备,因而出现海水养殖产量直线上升的势头。这直接导致了不可避免的隐患,即大批渔民从捕捞业转移到养殖业以后对海水养殖资源的需求急剧增加,但是,海水养殖的资源供给并不是无限的,这就形成了强烈的供需矛盾。而且,由于比较利益驱动,海洋其他产业占用海水养殖海域成为普遍现象,大量的沿海滩涂被用于兴建码头、临海工业园和旅游岸线等,更加加剧了这种供需矛盾。综上所述,政策制定和政策实施两个阶段的目标都没有体现最初“产业目标”和“环境目标”,因此难免就使政策结果偏离了初衷,最终导致“双重困境”发生。

三、走出双重困境的政策及制度选择

如前所述,“过度捕捞”所反映出来的是捕捞能力与渔业资源自然再生能力不相对称的矛盾,在“过度捕捞背后掩藏着渔业问题的根源——渔业资源的共有财产特性及自由准入制度,这是导致一切渔业问题的总源头。因此,不能孤立的看待和处理转产转业问题,不能把渔民的转产转业看作是一个简单的减船和转人的问题,相反,它具有相当的动态复杂性,是一个系统性难题。”[4](P160)因此,不论是减船还是减人,也不论是转向海水养殖业、远洋捕捞业、水产加工业以及休闲渔业或者其他涉海行业,都必须着眼于渔业问题的根源,绝不能头痛医头,脚痛医脚,治标不治本,更不能只顾及到转产转业政策是否顺利执行、减船的数量是否顺利达标,却忽视了大批转移到养殖业的渔民未来的发展以及给养殖海域造成的负面影响。一句话,要从根本上解决渔业资源过度利用与海洋渔业环境污染问题,必须依靠渔业政策和制度的创新,改变不合理的渔业发展模式,实现渔业资源的永续利用和渔业经济的可持续发展。

(一)实施产出控制的ITQs渔业管理制度,有效解决“过度捕捞”问题

从渔业管理模式上来看,目前主要有两种控制捕捞的方式:一种是从投入方面进行控制,比如控制渔船数量、减少大马力渔船的使用、渔船报废等等;另一种则是从产出方面进行控制,也就是控制所获得的某种水产品的数量。我国目前采取的就是以“投入控制”为主的减船政策。但是,随着海洋渔业资源日渐枯竭,这种传统的渔业管理所采用的“投入控制”的方法难以有效遏制过度捕捞的增长。比较而言,“产出控制”则是直接从产出量上控制捕捞产品的数量,是从根本上解决过度捕捞的一种管理模式。目前普遍应用的“产出控制”类型的渔业管理制度主要有总可捕量(Total Allowable Catch,TAC)制度、个体配额(Individual Quota,IQ)制度、个别可转让配额(Individual Transferable Quota system,ITQs)③制度等等。其中个别可转让配额制度是目前西方国家应用最为广泛的一种渔业管理制度。“该制度首先把总可捕量(TACs)划分成较小的单元,然后把它们分配给个别渔业生产单位,包括个别渔民、个别渔船、个别捕捞公司、个别渔村或其他各种组织,并允许个别渔业生产单位在法律许可的范围内自由买卖、租出或租用配额,其目的是使配额所有者能够更加灵活地安排捕捞作业活动。”[7]该制度把某一品种水产品的总可捕量确定下来作为一个固定值,这样就严格地限制了捕捞的总量,无论这一总量如何分配个别渔民、渔船、渔村、公司等等,其总和都是固定的。这种方式非常有效地控制了“过度捕捞”的问题。同时,将捕捞配额作为一种所有权划归给各个渔业生产单位,并且允许个别情况下的转让资格,这样就将捕捞行为本身市场化了,在遵循市场规律的前提下各个捕捞单位会根据供求关系自动调整配额大小,也就是根据实际情况买入或卖出配额。在市场规律的有效调节下,不仅捕捞总量得到了有效控制,渔民的捕捞活动也会更加有序。同时,这种方式也能有效促进渔民转产转业。因为,“相比政府以前的投入控制式渔业管理,渔民在退出渔业的过程中,因为配额是有价值的,渔民完全可以通过转让或出租配额,获得数量可观的资金,为转产转业提供一定的资金保证。另一方面,渔民的退出不需要与政府讨价还价,也不依赖其他渔民的策略选择,完全是一种市场行为,因此获得了极大的自主性。”[4](P165)ITQs在西方国家的实践证明其在控制海洋捕捞方面是一种有效的管理制度,加之我国传统的“投入控制”式的渔业管理方式已经显现了其固有的局限性,因此,我国有必要借鉴这种有效的渔业管理模式,并在个别渔区进行试点实验,总结管理经验后再大范围推广。

(二)科学确定养殖负荷优化养殖模式,有效控制“过度养殖”问题

借鉴海洋捕捞的控制方法,海水养殖也可以采取“产出控制”的方式进行管理。也就是确定一个总的养殖量,进而控制养殖的规模。与海洋捕捞的总捕捞量不同的是,总养殖量的控制可以从很多方面入手,比如对养殖要素投入量的控制,因为“容量限制决定了海水养殖生产规模不是可以无限扩大的。根据海域环境的容纳量确定海水养殖的最优要素投入量,获得可持续的经济最大产量,这是确保海水养殖可持续发展的基本条件。”[8](P150)还比如,对总可养殖面积的控制也可以有效控制养殖规模。“根据海水资源的可供开采量,特别是当前的海水资源量所能承载的养殖规模、养殖产量,并考虑养殖技术条件和社会、经济等因素,在一定时期内(1年或2年),在特定的海岸带地理区域设定具体养殖品种所能养殖的面积的最大值。这种管理措施主要是针对养殖单位的养殖面积直接进行控制。”[9]还可以对投放苗种的数量、密度进行控制,对养殖网箱的设置安排进行合理规划,改进落后的、粗放式、“小农式”的养殖模式[8](P30)等。总之,不管是从哪一个方面进行控制,都要保证养殖量在养殖海域的承受范围之内,绝对不能超过海域的养殖负荷,这样才能有效控制“过度养殖”的问题。但是,这些控制管理模式除了必要的调查观测技术之外,更重要的是需要制度的支持,因此,在渔业政策法规中应进一步明析海水养殖所有权、产权的实际范围,控制养殖许可证的发放,明确规定经营项目的品种和规模。同时还要加大监管力度,严格控制养殖数量,定期检查及时调整,进而保证养殖业的可持续发展。

在外部规则与内部矛盾的双重压力下,为了走出已经存在的海洋渔业“过度捕捞”的困境,我国实施了旨在降低海洋捕捞能力,实现海洋渔业资源永续利用为目的的转产转业政策。政策实施近10年后,在并没有完全走出“过度捕捞”的困境情况下,海洋渔业又陷入“过度养殖”的困境,海水养殖资源供需矛盾加剧,海水养殖区生态环境日趋恶化。在“双重困境”的压力之下,如不尽快采取有效的措施进行政策调整,海洋渔业将出现更为严重的危机。因此,要在“过度捕捞”和“过度养殖”两个方面“双管齐下”,实施以可持续发展为理念的渔业管理制度,实现海洋捕捞资源和海水养殖资源的永续利用,进而保证渔民生活的稳步提高。

[1] 陈可文.中国海洋经济学[M].北京:海洋出版社.2003.

[2] 农业部渔业局监制.2010中国渔业统计年鉴[Z].北京:中国农业出版社,2010.附录3:渔业统计指标解释,第六章,第24条.

[3] 宋立清.中国渔民转产转业研究[M].青岛:中国海洋大学出版社,2007.

[4] 宋立清.中国渔民转产转业问题研究[D].青岛:中国海洋大学博士学位论文.2007.

[5] 任新君.海域承载力和海水养殖业布局的内在作用机理研究[D].青岛:中国海洋大学硕士学位论文.2010.

[6] 韩立民.渔业经济前沿问题探索[M].北京:海洋出版社.2007.

[7] 慕永通等.个别可转让配额理论的起源与发展[J].中国海洋大学学报:社会科学版.2004,(1):1-5.

[8] 李大海.经济学视角下的中国海水养殖发展研究[D].青岛:中国海洋大学博士学位论文,2007.

[9] 徐忠,史君英.海水养殖的总可养殖面积制度(TAF)探析[J].中国渔业经济,2010,(4):86-91.

注释:

① 本文所用数据全部由中国农业出版社2000年-2011年出版的《中国渔业年鉴》和《中国渔业统计年鉴》的相关数据整理统计得出。其中《中国渔业年鉴》为2000年~2011年出版,其中数据涉及范围为1999年~2010年;《中国渔业统计年鉴》为2001年~2008年以及2010、2011年出版,数据涉及范围为2000年~2010年。特殊说明:2000年-2008年的《中国渔业统计年鉴》中的数据均为当年的统计数据,2010、2011年的《中国渔业统计年鉴》以正式出版年份为标序,但其中数据分别为2009、2010年的统计数据,特此说明。

② 在2000年-2007年的《中国渔业统计年鉴》中,此项的统计指标称为“渔业劳动力”,在2008年之后的《中国渔业统计年鉴》中则称为“渔业从业人员”。因此,笔者认为此两项为同一个统计量,做统一处理。

③ 1976年,冰岛率先在鳕鱼渔业中采用ITQs制度,1984年开始普遍采用该制度。新西兰、澳大利亚和加拿大等多个国家也都先后使用了该制度。本注释的解释摘自:杨正勇.个体可转让配额制度经济学研究的文献述评[J].中国地质大学学报(社会科学版)2006(1): 40-45.

AnalysisoftheDilemmaCausedbythePolicyofMarineFisheryChangeinProductionandIndustry——From “Over-Fishing” to “Over-Aquaculture”

Tong Chunfen, Huang Yi

(School of Law and Political Science, Ocean University of China, Qingdao 266100, China)

In recent years, with the increasing exploitation of marine resources, ocean fishing has exceeded the capacity of resources.Together with the signature of three fishery agreements with Japan, South Korea and Vietnam, and Marine Exclusive Economic Zone system implemented, coastal fisheries have been decreasing and fishermen face the risk of unemployment.Due to the internal and external pressures, the government began to implement the policy of transferring fishermen to other industries, which was aimed at reducing overfishing and making sustainable use of marine fishery resources.This policy has a great effect on not only changing the free, disordered and excessive exploitation of, but also protecting and proliferating, fishery resources.However, most fishermen turn to mariculture after abandoning their ships, which causes marine fishery to be in a state of over-aquaculture.To step out of the dilemma, the government should improve the fishery management system, and gradually abandon the traditional “input control” management model with introduction of the “output control” management model so as to put both fishing and aquaculture under an effective control.

marine fishery resources; over-fishing; over-aquaculture; policy of changing production and industry; hidden trouble

C913.3

A

1672-335X(2013)02-0001-07

责任编辑:鞠德峰

2012-10-26

国家社会科学基金项目“我国海洋渔业转型的运行机制研究”(10BGL080)阶段性研究成果

同春芬(1963- ),女,陕西渭南人,中国海洋大学法政学院教授,博士,主要从事农村社会学、海洋渔业政策研究。

——基于山东省5个地级市的渔户调查数据*