儒家富强观试析

邓新文

(杭州师范大学 政治经济学院,浙江 杭州 310036)

儒家富强观试析

邓新文

(杭州师范大学 政治经济学院,浙江 杭州 310036)

儒家价值与国家富强的关系问题,一直是中国近现代思想和文化、学术史的一个“剪不断理还乱”的情结。儒家精英的富强观与世俗社会的富强观有着本质的区别。儒家的政治理想在“正德、利用、厚生惟和”。其中,“正德”是富强的基础,“利用”是富强的手段,“厚生”是富强的目的。所以,儒家的富强观,不是物丰兵利的富强,而是仁义充实的富强;不是急功近利的富强,而是长治久安的富强;不是自私自利、弱肉强食的富强,而是自他兼利、己欲达而达人的富强。一言以蔽之,儒家富强之真义,在道德之富强而不在物力之富强。儒家不为争强好胜而富强,而是为正德、厚生而富强。能令富强不异化、不偏离正轨的保证即在于正德,而厚生之终极目的仍然在于正德。从这个意义上说,正德不仅是儒家富强观的基础和保证,也是儒家富强观的目的与归宿。偏离“正德”的富强,是异化的富强,是害生的富强,不是儒家的富强。

儒家;富;强

中国近现代史,从某种意义上说,就是中国人民谋求富强的历史。儒家价值与国家富强的关系,一直是思想、文化和学术界的一个“剪不断理还乱”的情结。学术界对这一关系的理解,主流一直是见风使舵的。先是一边倒地认为儒家价值只能阻碍国家富强,因而必须打倒孔家店,全面反传统,国家富强才能实现;后因“亚洲四小龙”的迅速崛起又对儒家价值阻碍富强的必然性表示怀疑;近来随着我国综合国力的不断提高以及复兴国学的呼声日渐高涨,儒家价值在思想学术上也日益受到重视,人们不仅不再认为它会阻碍富强,反而越来越看好它对富强的促进作用。出现这种见风使舵的根本原因,是对儒家的富强观缺乏深切的体认。儒家的富强观与社会大众的富强观有着本质的区别,混淆这些区别而用后者简单地覆盖前者,是儒家价值与国家富强的关系问题一直不得正解的根本原因。本文拟通过对儒家富强观的全面梳理,初步揭示儒家富强观的基本内涵。

一 儒家“富强”诉求的复杂性

儒家富强诉求的复杂性,首先表现在儒家文化实践的“极高明而道中庸”上。一方面,“极高明”使得它的价值诉求具有超世俗、超功利的倾向;另一方面,“道中庸”又使得它的价值诉求呈现出世俗的、实用的、功利的倾向。一个“而”字又将看似对立的两个方面融为一体,圆转委婉,“运用之妙,存乎一心”,很难简单、武断地就其外在表现说认定个子丑寅卯。

其次,儒家富强诉求的复杂性,还表现在对《尚书》“正德利用厚生惟和”的侧重不同,立场亦会随之不同。强调“正德”是一种立场,强调“利用”是一种立场,强调“厚生”是一种立场,强调“正德”、“利用”、“厚生”三者“惟和”又是一种立场。强调“正德”者,往往对富强的诉求寡淡,如程、朱、陆、王等。强调“利用、厚生”者,往往注重富强的诉求,自觉或不自觉地又会淡化对“正德”的诉求,如陈亮、叶适等。强调三者“惟和”,只在纯粹的理论状态有其抽象的意义,落到具体的实践中,恐怕除了圣人,很难不各有侧重。

再次,就具体的个人而言,儒家富强诉求的复杂性,又在在与个人的道德境界密不可分,境界不同,其富强诉求的性质和强度也会随之不同,呈现出因人而异的复杂态势。大致说来,可以分为四类情形。笔者拟以一偈概括之。偈云:

我实无求人不信,

志在无求尚未能;

一味求之心不甘,

口说不求自欺人。

偈共四句,可以分说四类人的富强诉求,也可以说一个人对待富强的四种心境。第一句“我实无求人不信”,说的是儒家圣人的富强诉求。“素富强行乎富强”,“素贫贱行乎贫贱”,对富强“物来顺应”,行乎富强而心无取著,然而普通人通常难以相信,以为圣人也是人,只要是人,谁不爱富谁不图强?第二句“志在无求尚未能”,说的是儒家贤者的富强诉求。虽志求道德,然功夫尚欠火候,还不能完全摆脱对富强的求取之心。第三句“一味求之心不甘”,说的是普通向往儒家之道却尚未志求此道者,想全心全意地追求富强,又每每由于心为形役、疲于奔命而于心不甘。第四句“口说不求自欺人”,说的是人格完全异化为财富之奴隶的一类人。虽一心求取富强,却又碍于儒家的价值导向,口是心非、自欺欺人地说自己是被逼无奈。四类情形,每况愈下,除第一类外,每一类型都不同程度地有其矛盾纠结。其中,功利主义和道德主义构成儒家富强观的两极,中间的过度阶级则是差别万端,参差不齐,使得儒家的富强诉求呈现出复杂的性格。

二 儒典“富强”考

作为一个合成词,“富强”其实就是“国富民强”、“富国强兵”等短语的简化说法。这个词条,宋以前的文献中并未出现,宋代才逐步出现,明清以后日渐频繁,近现代至于今日可以说已经如火如荼了,随便到网上一搜索,至少有410多万条,这还不算书刊图文和日常口语中尚未上网的部分。人们的著书立说或街头巷议,罕有不谈“富强”的,“富强”已然成为时代的最强音。然而,值得注意的是,儒家经籍中,不要说“富强”这个词没有出现,即便是单独的“富”字或“强”字也很少出现。我们从这个现象入手,通过对儒家经籍中“富”、“强”用字的全面梳理,发现富强观念在中国思想文化史上存在着的巨大变迁。这个变迁,至少包括两个方面:一是社会关切程度的变迁,一是“富强”内涵的变迁。“富强”这个词的由无到有,由使用稀少到使用频繁,反映的是社会对于富强关切程度的变迁。“富强”这个词的内涵,在儒家经典和儒家圣贤那里与其在社会大众中一直是有本质不同的。这两种内涵既并行不悖又相互交织,孕育出中国富强观念的复杂气质。

(一)“富”、“强”二字频数考

文渊阁《四库全书》中,“富强”这个词条一共才出现1510次,而“仁义”这个词条则出现了11901次之多。前者只占到后者的12.7%,足见其频率是相当低的。从文渊阁《四库全书》看,“富强”一词大部分是在贬抑的语境中使用的。如:《伊川易传》卷一释“大有”九三象辞云:“自古诸侯能守臣节忠顺奉上者,则蕃养其众以为王之屏翰,丰殖其财以待上之征赋。若小人处之,则不知为臣奉上之道,以其为己之私。民众财丰,则反擅其富强,益为不顺。是小人大有则为害。”又如:《陈氏尚书详解》卷十四谓:“辩言者,人君之所易喜也。诱其君以富强,而动其君于功利,则鲜有不听者。”诸如此类,不胜枚举。这种贬抑的语境烘托,给人最直观的一个印象是:“富强”在中国古今观念中所处的位置相当悬殊。在中国古代观念中,富强不仅不像它在现代观念中这样压倒一切,而且始终处于被驾驭或被审视的地位。这种富强观念与儒家富强观的影响是密不可分的。

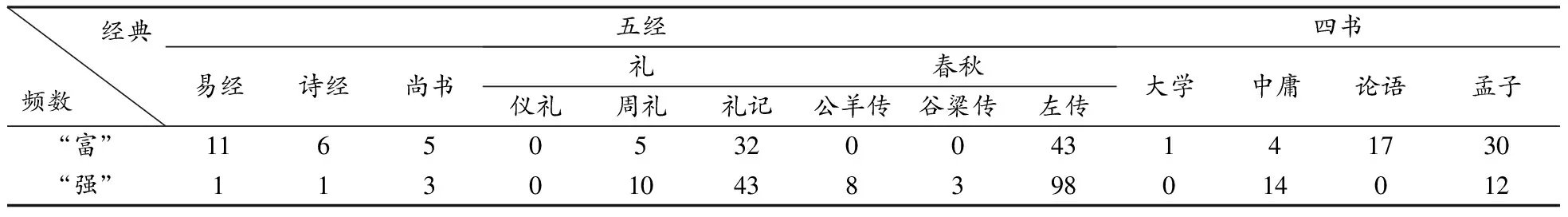

儒家十三经中全无“富强”这个词条,却不无“富”和“强”的单字。为了比较缜密地分析儒家的富强观念,笔者将四书五经中的“富”、“强”词条出现的次数简单地列了一个表。

“富”、“强”二字出现于四书五经频数一览表

从这个表中我们可以发现,“富”字和“强”字在十三经中出现的频率是相当低的。其中,除了《礼记》《左传》和《孟子》“富”字和“强”字用得相对多一些之外,其他典籍用的都比较少,有的甚至整个文本中竟然一个“富”字和“强”字都没有,如《仪礼》两字皆无,《公羊传》《谷梁传》无“富”字,《论语》《大学》无“强”字。值得特别注意的是,直接经过孔子删订过的六经中,“富”字和“强”字是用得很少的,而到了《礼记》《中庸》和《孟子》那里,“富”字和“强”字才相对多起来。这就说明从春秋到战国,“富”、“强”的意识是逐步增强的。将《春秋》三传作一个比较也是颇耐人寻味的。《左传》的“富”、“强”用字是《公羊》《谷梁》两传之和的九倍,说明《左传》的富强意识明显强于《公羊》《谷梁》。三传之中,儒家正统向来认为《公羊》最为精核,《谷梁》亦尚谨严,《左氏》则详于事迹而疏于义理,同于《国语》而已。[1](P.947)可见,重义理者不太看重富强,重事迹者则比较看重富强。这并非偶然的巧合,实则有必然之理存乎其间。读者不禁要问:《中庸》不是非常重视义理吗?为什么其中“富”、“强”二字出现的频率也会如此之高?首先须知这是时势使然,《中庸》成书于战国时期,诸侯各国竞争富强已然成为时代的主旋律,《中庸》之作者不能不有所回应。更为重要的是,《中庸》的“富”、“强”含义与日常用语中的含义已有根本的区别,不能望文生义,混同视之。

(二)“富”、“强”二字释义

《周易·小畜》九五爻辞:“有孚挛如,富以其邻。象曰:有孚挛如,不独富也。”这可能是儒典“富”字的最早记载。儒家经典中“富”字的含义与普通文献中“富”字的含义大致相同,而且自古及今几乎没有变化。《说文》:“富,备也。一曰厚也。从宀,畐声。”《玉篇·宀部》:“富,丰于财。”《论语·学而》:“富而无骄”,邢昺疏:“多财曰富。”皆以资财丰足为富。而《论语》“富哉言乎”之“富”,朱子注曰:“所包者广”,实即《说文》所谓“备也”。《论语》17个“富”字,不出丰、备二义。其余经籍亦大致如此。

“强”字与“富”字一样,古今含义亦差别不大。《说文》:“强,弓有力也。”《字汇·弓部》:“强,壮盛也。”前为本义,后为引申义。《礼记·曲礼》:“四十曰强。”孔颖达疏曰:“强有二义:一则智虑强,二则气力强也。”[2](P.13)前义隐微,须用心智体会;而后义显明,感官即能觉知。四书五经中179个“强”字,*由于《大学》《中庸》本属《礼记》之二篇,重复计算的14个“强”字已减去。含义基本上没有越出这两种。

三 儒家“富强”真谛义

通过上文的分析考证,我们不难发现儒家富强观的复杂性。它不仅在传统与现代之间存在巨大的变迁,而且在儒家的整个价值体系中存在着因为侧重不同而争鸣不已的笔墨官司。综合言之,笔者认为,要全面正确地理解儒家的富强观,有必要将它纳入《尚书·大禹谟》的“九功”框架体系中加以理解。

儒家政教一体,政即是教,教即是政,而不是“凯撒的归凯撒,上帝的归上帝”。因此,儒家的富强观就同时隶属于儒家的政治观和道德观。《尚书·大禹谟》所谓“九功”就完备系统地阐述了这种政教一体的价值取向。“德惟善政,政在养民。水、火、金、木、土、谷惟修;正德、利用、厚生惟和。九功惟叙,九叙惟歌。戒之用休,董之用威,劝之以九歌,俾勿坏。”蔡九峰《书经集传》对此有十分精彩的解读。他说:

“德非徒善而已,惟当有以善其政。政非徒法而已,在乎有以养其民。下文六府三事,即养民之政也。水火金木土谷惟修者,水克火,火克金,金克木,木克土而生五谷,或相制以泄其过,或相助以补其不足,而六者无不修矣。正德者,父慈子孝,兄友弟恭,夫义妇听,所以正民之德也。利用者,工作什器、商通货财之类,所以利民之用也。厚生者,衣帛食肉、不饥不寒之类,所以厚民之生也。六者既修,民生始遂,不可以逸居而无教,故为之惇典敷教以正其德,通功易事以利其用,制节谨度以厚其生,使皆当其理而无所乖,则无不和矣。九功,合六与三也。叙者,言九者各顺其理,而不汩陈以乱其常也。歌者,以九功之叙而咏之歌也,言九者既已修和,各由其理,民享其利,莫不歌咏而乐其生也。然始勤终怠者,人情之常,恐赡养既久,怠心必生,则已成之功不能保其久而不废,故当有以激励之,如下文所云也。董,督也。威,古文作畏。其勤于是者,则戒喻而休美之;其怠于是者,则督责而惩戒之。然又以事之出于勉强者不能久,故复即其前日歌咏之言,协之律吕,播之声音,用之乡人,用之邦国,以劝相之,使其欢欣鼓舞,趋事赴功,不能自已,而前日之成功得以久存而不坏。”*所引原文未句读,标点符号为本文引用时所加。[3](P.1)

从《尚书·大禹谟》的这段叙述中,我们不难看出,儒家的政教理想在“正德、利用、厚生惟和”。其中,正德是基础,利用是手段,厚生是目的。所以,儒家不为争强好胜而富强,也不为富强而富强,而是为养民厚生而富强。能令富强不异化、不偏离正轨的保证即在于正德,而厚生之终极目的仍然在于正德。从这个意义上说,正德不仅是儒家富强观的基础和保证,也是儒家富强观的目的与归宿。偏离“正德”的富强,是异化的富强,是害生的富强,不是儒家的富强。这是我们理解儒家富强观时必须牢牢把握的核心。

马一浮先生说:“六经所示,皆修德之门,学道之事。”还说:“六经总为德教……尧、舜、禹、汤、文、武所以同人心而出治道者,修德尽性而已矣。”张载曰:“《易》为君子谋,不为小人谋。”其实,不只《易经》为然,六经并皆如此。君子所谋者何?道而已矣。孔子说:“朝闻道,夕死可也。”其自述为学历程,首标“志于学”;学成教人,首重“志于道”。“志于学、志于道、志于仁,一也。学是知仁,道是行仁。今治六艺之学为求仁也。”[1](PP.220,328,268)儒家之学,用《论语》上的话说,就是“志于道,据于德,依于仁,游于艺”。笔者以为,这四个层面首尾一贯,堪称儒学之“四法印”。以此为准绳,真假儒家不难知之。若只游心儒家六艺,玩弄考据辞章,追求名闻利养,而不以道为志,以德为据,以仁为依,皆非儒家正宗。儒家既以道为志,以德为据,以仁为依,则“尧舜事业,虽蟠天极地,究之不过一点浮云过太虚耳”。[4](P.236)尧舜事业尚且不过一点浮云过太虚,富强云云,又何足挂齿?从这个意义上说,儒家并不追求富强。孔子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也”,曰:“不义而富且贵于我如浮云”[5](PP.71,97)……凡此种种,哪有追求富强之志?

然而,若执定说儒家就不追求富强,事又不然。纯正儒家并不排斥富强,只是见得思义,取之有道而已。不仅如此,圣贤智慧明达,知人群根器万有不齐,自己虽能安贫乐道,却能深体众庶贫弱疾苦。为救民生贫苦,为摄受教化百姓,儒家不仅不排斥富强,反而还要谋求富强。

孔颖达由《曲礼》“四十曰强”联想到《论语》“四十而不惑”,得出“智虑强”之义,以补充“气力强”之不足。笔者以为,“四十曰强”乃就人之整体而言,非但就其中一两个方面言之也。孔颖达之释亦未免挂一漏万,不如合释为“德力强”更妥当。若定要分释之,不妨分为仁、义、礼、智、信五个方面。佛家有五根五力之论*《法相辞典》释【五根五力】词条,引《大毗婆沙论》141卷第9页云:“五根者:谓信根、精进根、念根、定根、慧根。五力亦尔。此五随名,即心所中各一为性。已说自性,当说所以。问:何缘此五名根名力?答:能生善法故名根,能破恶法故名力。有说:不可倾动名根,能摧伏他名力。有说:势用增上义是根,不可屈伏义是力。若以位别,下位名根,上位名力。若以实义,一一位中,皆具二种。此二广辩,如余处说。”,儒家亦不妨立五德五力之说。五德者,仁德、义德、礼德、智德、信德也;五力者,仁力、义力、礼力、智力、信力也。德就体言,力就用言。体用不二,德力一贯。德有“能生善法”义,力“有能破恶法”义;德有“不可倾动”义,力有“能摧伏他”义;德有“势用增上”义,力有“不可屈伏”义。有德此有力,德愈隆则力愈强。

纵观儒家经籍中的“富”、“强”用字,儒家的“富强”含义大致可分两大类型:一为物力义,一为德力义。实即:一为俗谛义,一为真谛义。俗谛者,彰一性缘起之事;真谛者,显一性本实之理。故俗谛重外迹,真谛重内德。资财货币之富、筋骨武器之强属于前者,“宽柔以教,不报无道”、“不言而信、不怒而威”属于后者。此两者在儒家经籍中并非平列的两类,而是尊卑有序的两极。君子小人之辨,于此亦可见:惑于俗谛之富强而迷不知返者,小人也;志于真谛之富强而日新其德者,君子也。此两者,相互依存,此消彼长,构成儒家富强观的辩证运动。

特别值得注意的是,儒家经籍中,虽“富强”两义并存,却并非两义并重。单就字面意义而言,儒家经籍中用“富强”俗谛义明显多于真谛义,然若通观全篇,深入字里行间,方知其字面意义不过俯就机宜而暂立,主旨却实在真谛义上。阅读儒家经籍,于此等处不可不慎。质言之,我们不妨称儒家“富强”之正义即其真谛义。这是儒家价值取向在富强问题上的本质要求。否则,若志求圣贤之道,实际生活中又汲汲于富强之俗谛,则未免有失孔子“一以贯之”之旨。

超越俗谛,直以圣谛解释儒家经典,是马一浮阐发儒家大义最有创获之所在。《中庸》引孔子曰:“舜其大孝也与!德为圣人,尊为天子,富有四海之内。宗庙飨之,子孙保之。 故大德必得其位,必得其禄,必得其名,必得其寿。”“富有四海之内”的“富”是怎样的富?马一浮的解释是:“富者,具足义。贵者,尊胜义。《易》曰‘崇高莫大乎富贵’,亦以真谛言。”[1](P.236)他说:

此亦通真俗二谛言,“德为圣人”是真谛,“尊为天子”以下四句是俗谛。“故大德必得其位”四句以俗谛言则相违,如周公、孔子同为圣人,一穷一达,皆未尝有天下。以真谛言则与天地参谓之位,不必天子诸侯也;衣养万物谓之禄,不必邦畿千里也;所性分定谓之名,不必令闻广誉也;泽流后世谓之寿,不必百年不死也:是则一切圣人皆同。故知爵名皆为德名,则真俗双融矣。[1](P.232)

这里释“位”、释“禄”、释“名”、释“寿”,皆从真谛言之。又释“身”云:“天下国家皆是依报,身是正报。克实言之,则身亦是依报,心乃是正报。”甚至“以人为身,以土为身,以天为身”,“以天下为身体,以百姓为发肤。”他说:“《孝经》叙五孝,自天子至于庶人,以德为差,是犹正报,显行位之别也。天子曰‘百姓’‘四海’,诸侯曰‘社稷’‘民人’,卿大夫曰‘宗庙’,士曰‘祭祀’,庶人则但曰‘养’,是犹依报,论国土之广狭也。戒以保守弗失,明依、正随转,犹影之与形,响之与声也。”[1](PP.234,237,233-234)这里运用佛家依、正二报,解释庶人至于天子的德位之差等与国土之广狭,从某种意义上亦可说为庶人至于天子的富强之差等。

儒家所谓“富”,是《儒行》所谓“不宝金玉,而忠信以为宝;不祈土地,立义以为土地;不祈多积,多文以为富。”[2](P.1401)是孟子所谓“万物皆备于我”,是郭象所谓“知足为富”,是陆九渊所谓“宇宙即吾心”,是肇法师所谓“圣人无己,靡所不己”。马一浮关于“富”的观念,在其《洪范约义》的一段“附语”中表现得十分显明。他说:

《大宝积经》云:“善顺菩萨得劫初铃,声言欲以施舍卫城中最贫者。有最胜长者最贫,欲乞之。善顺云:‘汝非贫者,波斯匿王乃为最贫,我当施之。’因语王曰:‘贪求无餍足,是为最贫者。’王闻而内愧,曰:‘仁者之言,孰为证之?’善顺曰:‘如来能证之。’于是佛告波斯匿王:‘若依世法,王为人王,则善顺贫而王富;若持梵行,则善顺富而王贫。’”此虽寓言,却可发人深省。今人惊怖夷狄富强,不知以道眼观,则彼正是贫弱。[1](P.417)

儒家所主张的“强”,用《中庸》第十章孔子答子路问强的一段话来说最为确切。

子路问强。子曰:“南方之强与?北方之强与?抑而强与?宽柔以教,不报无道,南方之强也,君子居之。衽金革,死而不厌,北方之强也,而强者居之。故君子和而不流,强哉矫!中立而不倚,强哉矫!国有道,不变塞焉,强哉矫!国无道,至死不变,强哉矫!”[5](P.21)

孔子论强,分南方之强与北方之强。前者是一种仁义之刚、智慧之强;后者则是一种血气之刚、物力之强。孔子所肯定的强显然是前者。通常,世俗之人执著一时一地之表象,往往只知道“衽金革,死而不厌”之强,很难理解“宽柔以教,不报无道”之强,甚至认后者为软弱为窝囊。至于下文四种强更是无从知晓。

孔子为什么要赞叹“和而不流,强哉矫”?和者往往容易沦为好好先生,随大流,不敢坚持主见,流荡而无根底;要做到和而不流,非有中流砥柱之固、兼容并包之量,绝无可能,故孔子赞叹这是一种强大。

孔子为什么要赞叹“中立而不倚,强哉矫”?中立,就是立于中。“中也者,天下之大本也。”也就是说,“中”是天下万事万物的根本,一切事物都是从“中”中生出来的。“中”就是“道”。倚,就是依靠、偏斜。一般人立身于世总有所凭依,总有所偏斜,不依恃权贵、财富、亲戚朋友,就会依恃才能、美德,乃至种种物事。绝对中立而不倚者,唯得道者能之。立于道者无所依恃,无所偏斜,廓然大公,物来顺应。甚至立于道者若依恃所谓“道”,仍然有“倚”,不是这里所说的“不倚”。故老子曰:“道可道,非常道。”可见“中立而不倚”何其难能!此种强大无与伦比,故孔子盛赞之。

孔子说:“邦有道,贫且贱焉,耻也;邦无道,富且贵焉,耻也。”(《论语·泰伯》)国有道时,士人畅然行其道以致富贵,往往忽视修道以充实自己;能于此时,一如既往地充实自己很难。能不被环境改变,必是强者,故孔子亦以“强哉矫”赞叹之。国无道时,富贵多靠不义之手段实现,此时最容易出现所谓“好人吃亏”的现象,于是坚守节义实为甚难。能够至死不变其平生所守,非强者不能,故孔子亦赞之以“强哉矫”。

上四者,诚如朱子所言,乃“所谓中庸之不可能者。非有以自胜其人欲之私,不能择而守也。君子之强,孰大于是!”此即儒家所追求之真强,类似于佛家的“十力”、“四无畏”,皆吾人自性本具之真强,祛习复性之后即自然流露出来。逞强好勇、角力于外,只会适得其反。所谓“勇者不惧”,所谓“三军可夺帅,匹夫不可夺其志”,所谓“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,皆指此“强”而言。孔子连叹四个“强哉矫”,感情之热烈、充沛,在流传至今的孔子语录中绝无仅有,其中实有深义存焉。

孔子所处的时代,礼崩乐坏,诸侯纷争,割据称雄,皆以富国强兵为要务。以孔子之资质犹不能获诸侯之重用,根本原因就在于孔子之富强观,不是物丰兵利的富强,而是仁义充实的富强;不是急功近利的富强,而是长治久安的富强;不是自私自利、弱肉强食的富强,而是自他兼利、己欲达而达人的富强。这就与诸侯志不同而道不合。孔子连叹四个“强哉矫”,不无针砭时弊之深意:列强不知富强之真义,皆违道以求富强,不知所求之富强,实即贫弱之途也。故欲求外强而不觉中干,暂时强大而旋复淆乱与贫弱。马一浮说:“言富强者必极于不仁,争资源、辟殖民地,力征经营,狙诈飙起,趋其民以就死而不悔,曰:吾将以是生之也。至愚大惑,孰有甚于此乎?国土性空,物我一体,此义不明,人类终无宁日。”[6](P.810)在马一浮看来,士所追求的社会理想应当是“治世”而不是富强。他说:“今人每以富强为治,不知富强只是富强,不可以名治,治须是德教。如秦人只名富强,不可名治,虽并六国,不旋踵而亡。今西洋之为国者,富强则有之,然皆危亡之道儳焉不可终日,亦不可名治。”[1](P.264)

现代新儒家们大多有鉴于中国最近几百年的贫弱,深受危、乱、亡之屈辱,又不满西方之精神文明,所以想从传统的内圣中开出现代西方的富强。说到底,是要既享受富强的物质文明,又能安守儒家传统的精神文明。这种人生理想,最大的问题在于它是建立在心物二元论的基础上的,并不真知心外无物的道理。虽有危、乱、亡之忧,却不知危、乱、亡皆是自取。所以马一浮先生说:“今人所求之安乐,本是危道;所行之政事,本是乱道;所争之生存,本是亡道。自己造因,自己受果,无论夷夏,皆住颠倒见中,举世不悟,如抱薪救火,负石自沉,智者观之,深可哀愍。”还说:“今天下大患,惟在循物肆欲而不知率性循理。此战祸之所由来,不独系于一国家、一民族也。孟子当战国之时,举世言利而独称仁义、道性善,故时人以为迂阔而远于事情。孰知彼所谓‘迂阔’者,乃是切近;彼所谓‘事情’者,乃是虚妄。彼所谓‘事情’,即纵横家所言‘利害’,如今之‘外交政策’。”[6](PP.810,873-874)

一言以蔽之,儒家富强之真义,在道德之富强而不在物力之富强。道德之富强必能兼容物力之富强,物力之富强却未必能兼容道德之富强。兼容之道,义而已矣。义当富强则富强,义不能富强则安贫乐道。从儒家经典寻章摘句为富强辩护者,将中国贫弱归咎于儒家富强观念者,皆须深明此义。

[1]马一浮.马一浮集:第一册[M].杭州:浙江古籍出版社,浙江教育出版社,1996.

[2]孙希旦.礼记集解[M].北京:中华书局,1989.

[3]蔡沈.书经集传[M]//四书五经:上册.北京:中国书店,1989.

[4]黄宗羲.明儒学案[M].北京:中华书局,1985.

[5]朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,1983.

[6]马一浮.马一浮集:第二册[M].杭州:浙江古籍出版社,浙江教育出版社,1996.

TheConfucianViewonProsperityandPowerfulness

DENG Xin-wen

(School of Political Science and Economics, Hangzhou Normal University, Hangzhou 310036, China)

The relationship between Confucian values and the prosperity of China has been a complex issue—“cut ceaseless, manage to return chaos”, in the Chinese modern thought, culture and academic history. There is the essential difference between the Confucian elite’s prosperous view and the secular society’s prosperous view. The Confucian political ideal is the harmony of “Masanori, utilization, and ministry of health and welfare”. “Masanori” is the foundation of the prosperity. “Utilization” is the means of the prosperity. “Health” is the purpose of the prosperity. Therefore, Confucianism does not seek the prosperity for prevailing over others.

Confucianist; prosperity; powerfulness

2012-03-19

邓新文(1967-),男,湖北蕲春人,哲学博士,杭州师范大学特聘教授,主要从事中国哲学和中国传统文化的教学、科研和传播。

B222

A

1674-2338(2013)01-0020-06

(责任编辑吴芳)

——一个鲜为人知的厚生会计学校

——由刖者三逃季羔论儒家的仁与恕